Определение влажности почвы (термостатно-весовой метод)

Необходимо помнить, что своевременное и правильное определение влажности почвы позволяет сократить расход водных ресурсов и связанные с ним косвенные расходы на нерациональное использование удобрений, потерю урожая и ухудшение качества продукции. Расчетные методы и рекомендации по оптимальному уровню увлажнения позволяют определять точное количество воды для растений, что препятствует вымыванию удобрений, стимуляторов и гербицидов в нижние слои почвы, а также исключает дефицит воды для растений, позволяя получать высокий урожай экологически безопасной продукции.

Термостатно-весовой метод является основным и наиболее точным методом определения влажности почвы. Также этот метод прост и, несмотря на определенные затраты времени, позволяет обойтись без дорогостоящих приборов.

Для определения влажности требуются следующие инструменты и принадлежности:

1. Бур для забора проб длинной 60-100 см (в зависимости от глубины корнеобитаемого слоя почвы), на котором через каждые 10 см нанесены метки. На фото показан наконечник.

2. Термостойкие стаканчики (бюксы), обычно алюминиевые, которые предварительно взвешивают и наносят пустой вес на крышку. Удобно подобрать коробку, куда плотно выставляются стаканчики для транспортировки в поле.

3. Весы с ценой деления 0,1 г (или 0,01 г) и максимальным измеряемым весом не менее 200 г

4. Сушильный шкаф-термостат с температурой сушки 105°С

Процесс взятия проб выглядит следующим образом:

После прибытия на место взятия проб почвы, выбирается место где имеется характерная густота посевов (посадок) растений. Для точности эксперимента необходимо выбрать место забора рядом с корневой системой растения (в рядке, если растения растут на гребне — на самом гребне). После выбора места его слегка притаптывают (но не утрамбовывают), это необходимо для того чтобы сухой верхний слой в процессе не осыпался внутрь лунки.

Затем рядом ставят пластину и на нее стаканчик для почвы. Можно обойтись без пластины если почва сухая, и ко дну стаканчик ничего не прилипает.

Далее буром прокалывают почву до первой метки, слегка поворачивают бур и вынимают. Ножом аккуратно высыпают грунт в стаканчик и сразу плотно его закрывают, во избежание испарения влаги, и ставят в коробку.

Вторую пробу берут до следующей отметки. После того как бур вынули, начиная со второй отметки, необходимо срезать почву выше отметки 10 см, т.к. эта почва которая осыпалась или срезалась наконечником в процессе погружения бура в почву.

Должно получиться так:

Необходимо отметить, что наконечник нужно тщательно очищать от почвы перед каждым погружением.

Если почва в нижних слоях влажная, которая не осыпается (либо забор производится на тяжелых и средних почвах), то для ускорения можно вычищать требуемый слой, а затем выкидывать остатки.

После заполнения всех стаканчиков их аккуратно (чтобы они не перемешались) транспортируют в лабораторию где производят взвешивание и занесение данных в журнал.

Для автоматизации и ускорения расчетов мы используем MS Excel. Заполняем столбцы № бюкса, вес пустого стаканчика, вес стаканчика с сырой почвой. открываем стаканчик и ставим на поднос.

После сушки вынимаем поднос и незамедлительно закрываем стаканчики, чтобы влага из воздуха не адсорбировалась в почву. Затем стаканчики остужаем 10-15 минут и взвешиваем, заполняя в таблице столбик вес стаканчика с сухой почвой.

Расчет в таблице ведется таким образом:

Столбец «Масса сухой почвы (на рисунке обозначен O)» = «масса бюкса с сухой почвой (N)» — «масса бюкса (L)»

Столбец «масса испарившейся воды (P)» = «масса бюкса с сырой почвой (M)» — «масса бюкса с сухой почвой (N)»

Столбец «процент влажности (R) = «масса воды (P)» / «масса сухой почвы (O)» * 100%

Текущее значение влажности слоя почвы в %НВ = «отн. влажность (R)» / «значение отн. влажности при 100% НВ» * 100%

Чтобы определить влажность почвы корнеобитаемого слоя необходимо взять среднее значение всех слоев до нужной глубины.

Для ускорения расчетов нормы полива можно составить таблицу запасов влаги (обычно в т/га или куб.м/га) в разных слоях почвы и при разных значениях %НВ. После этого можно быстро рассчитать необходимое количество поливной воды для фактического значения НВ и планируемого значения НВ, разница и есть норма полива. При разных способах полива норму необходимо немного увеличить, учитывая потери на испарение, сток и т.п. Более подробно о нормах, технике и способах полива можно узнать из наших рекомендаций.

Источник

Создание корнеобитаемого слоя

Создание корнеобитаемого слоя

После того как вы определите тип почвы на вашем участке, следует приступить к созданию корнеобитаемого слоя с благоприятными для культурных растений свойствами.

Для всех культур наиболее благоприятны структурные почвы, которые хорошо впитывают влагу и легко пропускают воду. В таких почвах создаются наилучшие условия для работы микроорганизмов, а их активная работа способствует разложению органического вещества, переводу питательных веществ органических удобрений из недоступной растениям формы в доступную. Создание достаточного корнеобитаемого слоя качественно улучшает условия питания растений.

Создание корнеобитаемого слоя на почвах нашей зоны необходимо потому, что мощность плодородного слоя в них невелика, редко превышает 10–12 см. Естественные почвы не всегда обладают благоприятными физическими свойствами. Мелкие корнеобитаемые слои почвы, по сравнению с глубокими, имеют меньший запас воды и питательных веществ, и он растениями интенсивно расходуется. Мелкие слои быстро нагреваются и намокают, но так же быстро остывают и высыхают.

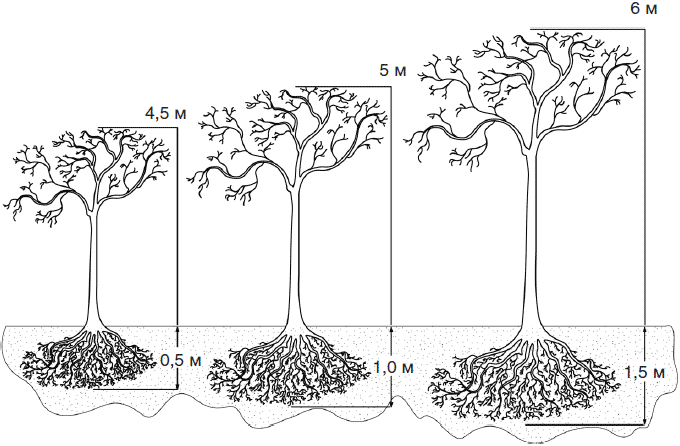

Поэтому создание глубокого корнеобитаемого слоя — важное условие хорошего развития растений, их корневых систем. Его важно провести в начале освоения участка, особенно под многолетние насаждения. Плодовые и ягодные культуры, декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы растут на одном месте много лет, поэтому подготовка почвы под них, создание достаточной мощности корнеобитаемого слоя является важным условием их продуктивного долголетия (рис. 7).

Глубина корнеобитаемого слоя определяется для каждой культуры индивидуально, в зависимости от размера корней. Так, для большинства овощных культур глубина слоя должна быть не менее 25–30 см, под плодовые — 70–80 см, под косточковые — 50–60 см, под ягодники — 30–40 см, под большинство цветочных культур — 30–40 см, а под розы, пионы — не менее 50–60 см. Механический состав почвы и способы его изменения

В первую очередь создание достаточного по мощности корнеобитаемого слоя направлено на улучшение физических свойств почвы. Это достигается прежде всего созданием благоприятного механического состава.

По механическому составу почвы делятся на легкие (песчаные, супесчаные), суглинистые и тяжелые (глинистые). От механического состава зависят плотность почвы, ее влагоемкость, водопроницаемость, воздушный и тепловой режим. Большое значение имеет механический состав в формировании пищевого режима почв — от него зависят дозы и сроки внесения удобрений, извести. Поэтому понятно, насколько важно знать механический состав почвы вашего участка для проведения действенных мероприятий по ее улучшению.

Почвы разного механического состава имеют свои достоинства и недостатки. Они требуют разных способов улучшения.

Тяжелые глинистые почвы лучше обеспечены элементами питания, чем легкие. Вместе с тем эти почвы медленнее прогреваются весной, трудны в обработке, заплывают после дождей, на их поверхности при высыхании образуется корка — требуется их систематическое рыхление. Водный режим этих почв неблагоприятен для растений: атмосферные осадки и талые воды плохо просачиваются в нижние горизонты. Застой воды на поверхности приводит к образованию в почве газов (сероводорода, метана, аммиака), отравляющих растения. Из-за того что тяжелые по механическому составу почвы содержат мало воздуха и много воды, активность микроорганизмов низкая, разложение органического вещества идет слабо, а значит, условия питания растений в них неудовлетворительные.

Определение механического состава почвы

Механический состав почвы вы можете определить сами простым и доступным способом. Для этого возьмите немного почвы с верхнего горизонта, увлажните ее водой до густой пасты, хорошо перемешайте пальцами и раскатайте шнур толщиной около 3 мм, затем шнур сверните в кольцо диаметром около 3 см. Заключение о механическом составе почвы делают по следующим показателям (см. рис.):

а — если образуется сплошной шнур и он легко сворачивается в цельное кольцо — почва тяжелая, глинистая;

б — если образуется сплошной шнур, но кольцо с трещинами — почва суглинистая;

в — если шнур дробится, образуются только зачатки шнура или шнур не раскатывается — почва легкая (песчаная и супесчаная).

Поэтому создание корнеобитаемого слоя с благоприятными для растений свойствами на почвах тяжелого механического состава необходимо проводить в первую очередь. Для этого существуют разные способы.

На почвах подзолистого типа (тяжелого механического состава, без признаков переувлажнения) создание корнеобитаемого слоя под овощные, цветочные культуры должно проводиться глубокой перекопкой с одновременным внесением рыхлящих материалов (песка, опилок), органических и минеральных удобрений.

При глубокой перекопке почв подзолистого типа в корнеобитаемый слой попадает грунт из бесплодного подзолистого горизонта. В этом случае обязательно следует вносить органические удобрения (в дозе 5–6 кг/м2), известь, а также минеральные фосфорные и калийные удобрения. Иначе при углублении слоя (даже при том, что будет создан благоприятный механический состав) плодородие снизится. Такая перекопка будет малоэффективной или даже вредной.

Хороший результат можно получить, если внести в тяжелые почвы песок. Делается это следующим образом. На почву положите слой песка толщиной 10–15 см, на него — слой органического удобрения (перепревшего навоза или созревшего компоста) толщиной 5 см. Оба слоя перекопайте с таким же по толщине (примерно на 2/3 штыка лопаты) слоем глинистой почвы.

Посадка деревьев и кустарников на подзолистых почвах

Посадка на почвах подзолистого типа без признаков переувлажнения проводится в посадочные ямы. Размеры ям разные: для яблони не менее 100 см в диаметре и глубиной 70–80 см, для вишни и сливы соответственно — 80 см и 40 см, для ягодных кустарников — 30–35 см. На почвах, где под верхним горизонтом находится очень плотный, почти непроницаемый для воды слой, не следует рыть глубокие ямы, упираясь в эту «подстилку», так как вода при обильных дождях заполнит яму, а уйти вглубь земли не сможет. В результате в яме создастся переувлажнение, что отрицательно повлияет на корни. На таких почвах лучше рыть ямы неглубокие (до плотного слоя), но широкие — для яблонь диаметром примерно 1,5 м, для вишни и сливы — 1,25 м. Можно порекомендовать на таких почвах посадку плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, которые имеют неглубокую корневую систему.

Эффективно на дно посадочной ямы на тяжелых почвах положить дренажный слой в 10–15 см из песка, щебня, мелкоизмельченных веток.

При подготовке посадочных ям почву из них вынимают и улучшают: исправляют тяжелый механический состав путем внесения песка, органических и минеральных удобрений, извести.

По своей сути замена почв посадочной ямы на плодородную почву с хорошими водно-воздушными свойствами — это один из способов создания благоприятного корнеобитаемого слоя для плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников.

Для разных культур, выращиваемых на садовых участках, требования к механическому составу почвы неодинаковы, поэтому количество песка тоже должно быть разное.

Большинство овощей, малина, многие цветочные культуры — луковичные, однолетники — лучше растут на легких почвах (легкие суглинки, супеси). При создании корнеобитаемого слоя под эти культуры песка следует вносить 20–25 кг/м2. Для капусты, свеклы, яблони, сливы, вишни, для некоторых цветочных культур, таких как флоксы, дельфиниумы, пионы, гладиолусы, розы, лучшими являются почвы более тяжелого механического состава (суглинистые). Поэтому при подготовке участка под эти культуры песок вносится из расчета 10 кг/м2.

Пескование глинистых почв — трудоемкий процесс, но, проведя его единожды, вы на много лет создадите благоприятные условия для растений.

Хорошее рыхлящее действие на тяжелые почвы оказывают опилки. Их лучше вносить с осени — не более 5 ведер на 10 м2. Не следует применять свежие опилки, в этом случае разлагающие их микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведет к снижению ее плодородия. Перед внесением опилки следует смочить раствором любого азотного удобрения. Растворите в ведре воды 220 г мочевины (или чуть меньше 300 г аммиачной селитры) и этим количеством раствора обработайте 3 ведра опилок.

Способ посадки плодовых и декоративных деревьев, кустарников определяется режимом влажности почвы.

Создание глубокого корнеобитаемого слоя необходимо также и на легких почвах. Без этого на них, как и на тяжелых, нельзя получить хороших урожаев.

Легкие почвы быстро прогреваются весной, легко поддаются обработке, имеют хороший воздушный режим. Но при этом плохо удерживают воду. Урожай на них больше, чем на почвах другого типа, зависит от количества атмосферных осадков, выпадающих в период вегетации. Из-за того что они «водопроницаемы», растворимые питательные вещества при сильных дождях уходят с водой на большую глубину и могут быть потеряны для растений. Поэтому эти почвы бедны питательными веществами. Приемы улучшения легких почв должны быть направлены в первую очередь на повышение их водоудерживающей способности. Для этого прибегают к «глинованию»: вносят 5–6 ведер глины на 1 м2 и перекапывают на глубину корнеобитаемого слоя, добавляя органические, минеральные удобрения и известь.

Органические удобрения на легких почвах перегнивают быстрее, чем на тяжелых. Поэтому «органику» в тяжелые почвы следует вносить осенью на небольшую глубину (15–16 см), а в легкие — весной или поздно осенью, чтобы удобрения до зимы не успели разложиться. В легкие почвы органические удобрения следует вносить чаще, чем в тяжелые, и на большую глубину (до 25–30 см). На такой глубине органическая масса разлагается медленно и образует глубокий гумусовый горизонт.

Легкие почвы можно улучшить, искусственно создав плодородный слой. Данная работа трудоемка, но результат получается хороший. Этот способ применяется на небольшой площади участка. Для этого следует на песчаную почву насыпать слой глины (5–6 ведер на 1 м2), тщательно его разровнять. Затем положить на него слой плодородной земли не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании не выворачивать песок и глину наружу. Слой глины будет препятствовать вымыванию питательных веществ из плодородного слоя и способствовать сохранению в нем влаги.

Заслуживает внимания внесение в легкие почвы прудового ила (сапропеля). Сапропель имеет тяжелый механический состав, и его внесение улучшает водно-физические свойства легких почв, повышает их влагоемкость, поглотительную способность. Сапропель обогащает почву питательными веществами, но надо иметь в виду, что вносить его следует только после проветривания и промораживания. Такая подготовка необходима для улучшения его структуры и перехода закисных соединений железа, содержащихся в нем и токсичных для растений, в окисные — нетоксичные.

Посадка деревьев и кустарников на легких и суглинистых почвах

На легких почвах размер посадочных ям должен быть больше, чем на тяжелых. Яму следует заполнить плодородной почвой — добавить перегной или хорошо разложившийся компост, минеральные удобрения, известь. Чтобы уменьшить вымывание питательных веществ из легких почв, на дно ямы следует положить слой глины толщиной 10–15 см.

Лучшими (по механическому составу) для садовых культур являются суглинистые почвы. Они хорошо поглощают воду, достаточно обеспечены воздухом, легко удерживают питательные элементы. Органические остатки в них быстро превращаются в гумус.

Чтобы создать на суглинистых почвах корнеобитаемый слой, достаточно их перекопать на нужную глубину.

Однако для получения на таких почвах хороших урожаев необходимо, так же как на тяжелых и легких, обязательно внести органические и минеральные удобрения и известь.

Обогатить песчаные почвы питательными веществами и повысить их водоудерживающую способность можно внесением больших доз органических удобрений. Для этого больше всего подходят компосты и вызревший навоз. Средняя доза 5-10 кг/м2. Значительной водоудерживающей способностью обладает торф. Однако в чистом виде торф не имеет значительной ценности, кроме того, в нем могут содержаться токсичные для растений вещества. Поэтому торф лучше использовать в виде компостов, наиболее эффективны торфонавозные компосты.

Посадку плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников на легких почвах следует проводить так же, как и на тяжелых, в посадочные ямы.

Создание корнеобитаемого слоя на переувлажненных почвах требует больших затрат, чем на хорошо дренированных.

Избыточная влажность создает в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушает режим питания растений. В переувлажненных почвах накапливаются вредные для растений вещества, такие как сероводород, аммиак, метан. Происходит загнивание и отмирание корней.

Если вы установили (по признакам, указанным в предыдущей главе), что почвы вашего участка переувлажнены, то первым шагом при их освоении должно быть устранение переувлажнения, улучшение водно-воздушного режима.

На садовых участках улучшить водный режим переувлажненных почв, уменьшить вредное влияние избыточной влажности на растения можно особыми способами посадки растений — профилированием, устройством холмов, валов, гребней, гряд. Цель этих способов посадки растений — искусственным путем поднять уровень почвы, отдалив таким образом растения от переувлажненных слоев.

Посадка на переувлажненных почвах

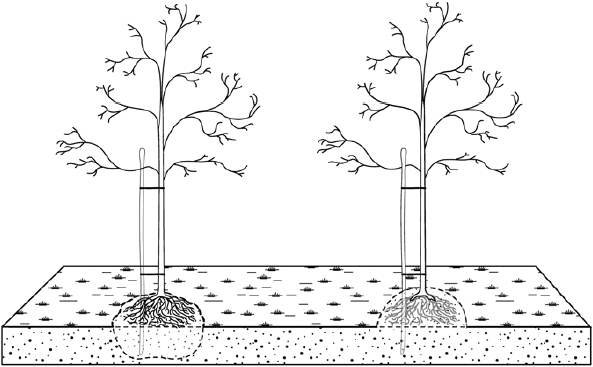

На сырых участках деревья и кустарники следует сажать на поверхность почвы (см. рис.). Для этого место посадки предварительно перекопайте, внеся органические и минеральные удобрения, известь. Саженец поставьте на поверхность почвы к колу, корни засыпьте плодородной почвой. Саженец окажется в центре холма высотой 40–45 см. Диаметр холма в первый год формируется в 1,0–1,5 м, впоследствии подсыпкой земли холмики соедините в вал шириной 2,0–2,5 м. На сильно переувлажненных почвах следует устраивать более высокие валы.

Посадку на переувлажненных почвах можно провести другим способом. Очертите на земле круг диаметром 1,5–2,0 м, насыпьте на него слой плодородной земли высотой 25–40 см и посадите саженец, как было описано выше. Этот способ посадки более трудоемкий, но позволяет еще больше отдалить корни растений от нежелательного переувлажнения. При такой посадке вы сформируете холм высотой 70–80 см от основного уровня почвы.

Ягодные и декоративные кустарники на переувлажненных почвах сажают аналогичным способом. Конечная высота холмов должна быть не выше 50 см.

Целесообразна посадка на переувлажненных участках саженцев плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях. Такие деревья хотя и менее долговечны, но их преимуществом является неглубокая корневая система.

Если переувлажнение почвы происходит из-за присутствия близкого залегания водоупорной глины, не пропускающей влагу, то этот слой можно разрушить, перекопав с песком и внеся органические удобрения или даже мелко порубленные ветки деревьев и кустарников. Рационально на переувлажненных почвах выращивать овощи, цветы, землянику на насыпных грядах. Для этого следует грядки или рабатки оконтурить коробом из досок или другим материалом, насыпать на дно песок слоем около 5 см, перекопать почву с песком, а сверху насыпать слоем 25–30 см плодородный грунт.

Среди типов почв нашей зоны торфяные почвы по своим свойствам и химическому составу занимают особое место. Сформировавшиеся преимущественно из растений, они, в отличие от почв, возникших на минеральной основе, на 90 % и более состоят из органических остатков. Природа торфяных почв определила своеобразие сочетания в них элементов минерального питания, температурного режима, влажности и других свойств.

Торфяные почвы в естественном состоянии вследствие переувлажнения, недостаточной обеспеченности воздухом и, нередко, высокой кислотности малопригодны для выращивания культурных растений. Для этих целей их можно использовать только после осушения. Однако и после осушения торфяные почвы сохраняют ряд неблагоприятных свойств и требуют проведения комплекса мелиоративных работ, направленных в первую очередь на улучшение их физических свойств и теплового режима.

Изменить в положительную сторону физические свойства торфяных почв можно путем внесения минеральных добавок. Создание минеральных корнеобитаемых горизонтов повышает теплопроводность торфяных почв, уменьшает перегрев почв, снижает контрасты температур, ускоряет созревание культур.

Существует несколько способов улучшения осушенных торфяных почв, которые могут быть применены на садовых участках. Они основаны на внесении песка в корнеобитаемый слой.

Один из таких способов — внесение песка на поверхность почвы (в дозе 30–60 кг/м2) и перекапывание его с торфом на глубину корне-обитаемого слоя.

Другой способ (так называемая покровная культура торфяных почв) был предложен в Саксонии немецким землевладельцем Римпау. Суть его заключается в следующем: на поверхность торфяной почвы насыпается слой песка толщиной 14–15 см и перемешивается с небольшим слоем торфа (2–4 см). Все остальные мероприятия — внесение органических и минеральных удобрений, извести — производятся только во вновь созданный горизонт.

Если слой торфяной почвы небольшой и он подстилается глиной или суглинком, то можно перемешать торф с подстилающей породой. Таким образом искусственно будет создана новая почва, обладающая достаточным плодородием.

Однако, если торф подстилается бесплодным кварцевым песком, окультуривать его сложно, нередко просто невозможно.

При песковании торфяных почв, с одной стороны, улучшаются их физические и тепловые свойства, а с другой — за счет улучшения в них воздушного режима увеличивается скорость разложения торфа. Скорость его разложения после осушения под разными культурами составляет от 2 до 3 см/год. Процесс разложения торфа (или, как говорят, «сработки») называется деградацией. Этот процесс надо затормозить, иначе торфяная почва (особенно если мощность слоя небольшая) может полностью исчезнуть и на поверхности окажется бесплодная подстилающая порода.

Чтобы предотвратить разрушение торфа, необходимо в торфяные почвы вносить биологически активные (богатые азотом) органические удобрения (навоз, компосты на его основе, фекальные компосты, компосты с птичьим пометом и др.).

При выращивании садовых культур на торфяных почвах очень важно осуществлять мероприятия, снижающие действие неблагоприятных температурных условий: посадку и посев на грядах, использование укрытий, применение исключительно рассадного способа выращивания. Все эти приемы сокращают вегетационный период в открытом грунте.

Торфяные почвы имеют специфический состав минеральных веществ. Торфяные почвы низинного типа потенциально богаты азотом, кальцием, железом, но бедны фосфором, калием и микроэлементами (особенно медью). Поэтому для обеспечения сбалансированного питания культурных растений необходимо систематическое внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений, микроэлементов. Азотные удобрения на торфяных почвах применяют в первые годы на вновь осваиваемых участках.

Торфяные почвы, как правило, малопригодны для выращивания плодовых деревьев. Даже если устранить переувлажнение почвы, то опасность частых заморозков, летнего перегрева почвы будет лимитировать их рост.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

10. Толщина земляного слоя

10. Толщина земляного слоя Смотря по величине корней разводимых в парниках растений, дают земляному слою большую или меньшую толщину. Для мелких лиственных овощных растений, каковы редис, салат, шпинат, укроп, петрушка и всякого рода рассада. Достаточно слоя в 2 вершка (9 см)

Часть 2 Создание благоденствующего биоценоза в огороде — шаг за шагом

Часть 2 Создание благоденствующего биоценоза в огороде — шаг за шагом С высоты птичьего полёта природосообразный огород выглядит как «джунгли». Но в то время, как многие аспекты такого огорода описаны в литературе достаточно подробно (в том числе и в книгах автора),

Создание газонов методом гидропосева

Создание газонов методом гидропосева Такой метод используется в том случае, когда газон предполагается разбить на бедной почве, сложных участках, для озеленения участков каменистых горок и крутых склонов как естественного, так и искусственного происхождения. При

ЛЕКЦИЯ 3 СОЗДАНИЕ УЗКИХ ГРЯД И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

ЛЕКЦИЯ 3 СОЗДАНИЕ УЗКИХ ГРЯД И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ После усвоения этого урока вы сможете:1. Правильно подготовить огородный участок для сооружения узких гряд.2. Понять приемы сооружения узких гряд.3. Подготовить узкие гряды для посадки.РАСЧИСТКА ПЛОЩАДКИСделайте ваш огород

Создание традиционного рельефного узора из гравия или песка

Создание традиционного рельефного узора из гравия или песка Сначала нарисуйте его на бумаге и подберите гравий или гальку. Потом посчитайте примерное количество, необходимое для композиции. Это несложно. Определяемся с толщиной слоя гравия. Она зависит от рельефности

Источник