Почва и воздух, температура почв

У обитателей почвы в процессе эволюции выработались приспособления к соответствующим условиям жизни: особенности формы и строения тела, физиологических процессов, размножения и развития, способности переносить неблагоприятные условия, поведения. У дождевых червей, нематод, большинства многоножек,у личинок многих жуков и мух сильно удлиненное гибкое тело, позволяющее легко продвигаться в извилистых узких ходах и трещинах почвы. Щетинки у дождевых и других кольчатых червей, волоски и коготки у членистоногих позволяют им значительно ускорять свои движения в почве и прочно удерживаться в норах,цепляясь за стенки ходов.

В настоящее время почва рассматривается как саморазвивающаяся система, обеспечивающая круговорот веществ в природе. В почве происходит обезвреживание всех видов отходов ( функция самоочищения почвы).

Воздушный режим

Почвенный воздух отличается от атмосферного тем, что в его составе значительно больше углекислого газа и меньше кислорода. Вместе с тем следует подчеркнуть большие колебания в составе почвенного воздуха в зависимости от почвы, типа культуры, системы удобрений и обработки почвы.

Когда в почве содержание углекислого газа выше 3—5%, а кислорода — ниже 10 %, то наступает угнетение растений.

А. Г. Дояренко, установил, что недостаток воздуха в почве очень сильно лимитирует ее плодородие. Почвенный воздух заполняет поры, не занятые водой. Избыточная влажность приводит к резкой его недостаточности.

Почвенный воздух необходим для дыхания корней растений, почвенных организмов, биохимических процессов превращения питательных элементов.

Различие состава почвенного и атмосферного воздуха обусловлено протекающими в почве биологическими процессами. Понижение содержания в почвенном воздухе кислорода связано с потреблением его аэробными микроорганизмами на различные реакции окисления, включая разложение мертвого органического вещества, и поглощением корневыми системами высшей растительности. Обогащение почвенного воздуха углекислотой происходит в результате разложения мертвого органического вещества микроорганизмами и выделения ее корневыми системами. В заболоченных почвах, где протекают анаэробные процессы разложения, в заметных количествах накапливаются водород, метан, сероводород.

Почва — важный источник углекислого газа, который потребляется растениями в процессе фотосинтеза. Газообмен между почвой и атмосферой осуществляется посредством таких факторов, как диффузия, изменения барометрического давления, температуры почвы и воздуха, поступления в почву воды, а также при помощи ветра. Увеличивая объем при нагревании почвы, воздух ее частично выходит наружу, при охлаждении почвы почвенные поры получают новую порцию воздуха из атмосферы.

Всякому животному, чтобы жить, необходимо дышать. Для дыхания в почвеиные условия, чем в воде или в воздухе. В состав почвы входят твердые частицы,вода и воздух. Твердые частицы в виде небольших комочков занимают немногим более половины объема почвы; остальной объем приходится на долю промежутков— пор, которые могут быть заполнены воздухом (в сухой почве) или водой(в почве, насыщенной влагой). Как правило, вода покрывает тонкой пленкой все почвенные частицы; остальное пространство между ними занято воздухом,насыщенным водяными парами.

При поступлении воды в почву «старый» воздух из почвенных пор вытесняется и они заполняются «новым» воздухом после оттока из них влаги.

Оптимальное содержание воздуха в пахотной почве для отдельных культур следующее: для зерновых— 15— 20 % общей пористости, пропашных — 20—30,многолетних трав— 17—21 %.

Важный прием регулирования воздушного режима почвы — механическая обработка, позволяющая создавать необходимое строение пахотного слоя и тем самым обеспечивать условия нормального газообмена в почве. Значение обработки в регулировании воздушного режима почвы возрастает при избыточном увлажнении почв и их тяжелом гранулометрическом составе.

Воздухообмен почвы с атмосферой осуществляется преимущественно через некапиллярную скважность, поэтому полнота воздухообмена зависит от величины не капиллярной скважности. Если не капиллярная скважность невелика или почва насыщена водой до состояния полной влагоемкости, то воздухообмен за,труднен и устанавливаются анаэробные условия. Это имеет место преимущественно в почвах повышенного увлажнения или весной в период насыщения талыми водами.

В лесных почвах беспозвоночные, особенно дождевые черви, перерабатывают более половины всех опавших листьев. За год на каждом гектаре они выбрасывают на поверхность до 25—30 т переработанной земли, создавая тем самым хорошую,структурную почву. Если распределить эту землю равномерно по всей поверхности гектара, то получится слой в 0,5—0,8 см. Поэтому дождевых червей справедливо считают важнейшими образователями почвы.

Температурный режим

Физиологические процессы, происходящие в растении, жизнедеятельность микроорганизмов и почвенной фауны, химические процессы превращения веществ и энергии возможны только в определенных температурных границах.

Воздействие температуры почвы на растения начинается с самых первых стадий его роста и развития. Причем отдельные растения предъявляют различные требования к температурному режиму почвы. Наряду с крайними границами температур, характеризующими температурные минимум и максимум для отдельных видов растений, существует свой определенный оптимум. Требования к тем пературным условиям определенных растений изменяются по мере их роста и развития.

Основной источник тепла в почве — солнечная энергия. Другой, но менее значительный — тепло, выделяемое в почву в результате биологических и химических превращений, а также поступающее из глубинных слоев земли.

Поступление, аккумуляция и передача тепловой энергии в почве осуществляют через ее тепловые свойства: теплопоглотительную способность,теплопроводность.

Теплопоглотительная способность почвы характеризуется величиной альбедо (А) — долей отражаемой почвой солнечной радиации.

Альбедо — важная характеристика температурного режима почвы, зависит от цвета почвы, ее структуры и выровненности, а также влажности.

Растительность, покрывающая почву, значительно изменяет альбедо.

На лучепоглотительную и лучеотражательную способность почвы большое влияние оказывает степень ее гумусированности.

Теплопроводность почвы — количество тепла, протекающее через слой почвы площадью 1 см2 и толщиной 1 см в перпендикулярном к ней направлении при разнице на обоих сторонах слоя в 1 °С. Теплопроводность, как и теплоемкость, зависит от гранулометрического и химического составов почвы,ее влажности. Сухие, хорошо гумусированные почвы плохо проводят тепло,сырые, тяжелые почвы отличаются повышенной теплопроводностью.

На поглощение почвой солнечной энергии большое влияние оказывает экспозиция склона. Южные склоны значительно отличаются по тепловому режиму почв от северных. Иногда эти различия достигают величин, соответствующих разным климатическим зонам.

Расход тепла почвой происходит по следующим статьям: лучеиспускание тепла в атмосферу, передача тепла прилегающему слою воздуха (конвекция), потери на испарение воды (48%).

Меры по улучшению теплового режима почв в общем совпадают с мерами регулирования водного режима, а также особое значение приобретает снегозадержание и в целом агролесомелиоративная организация территории,дождевания и мульчирования поверхности почвы.

Агрохимические факторы плодородия

Растения усваивают азот и зольные элементы из почвы в форме минеральных солей, растворенных в почвенном растворе. При этом используются как восстановленные (соли аммония), так и окисленные (соли азотной кислоты)соединения азота.

Растения могут усваивать некоторые относительно простые органические азот-и фосфорсодержащие вещества (некоторые аминокислоты, фитин), однако практическое их значение в питании ничтожно. Источником энергии в растении для поглощения элементов питания является дыхание. Более молодые,интенсивно дышащие корни больше усваивают из почвенного раствора минеральных солей.

Процессы корневого питания растений тесно связаны с такими свойствами почвы, как рН почвенного раствора, водно-воздушный режим почвы, содержание в ней усвояемых элементов питания, и другими условиями внешней среды.

Кислотность почвы снижает поглощение питательных веществ растениями.

Отмечают как прямое, так и косвенное действие повышенного содержания в почве ионов Н+. Прежде всего изменяется физико-химическое состояние цитоплазмы клеток корня, нарушается ее проницаемость, наружные клетки ослизняются, корни плохо растут.

Большинство возделываемых культур и ,почвенных микроорганизмов лучше развивается при слабокислой или нейтральной реакции почвы. Однако отдельные виды культурных растений значительно различаются по требовательности как к наиболее оптимальному для их роста интервалу рН, так и к смещению его в ту или другую сторону.

Недостаток в почве обменных кальция и магния вызывает резкое ухудшение физических и физико-химических свойств почвы (структура почвы, емкость поглощения, буферность). В почвенном растворе появляются свободные ионы алюминия и марганца, токсичные для растений. Подвижность же ряда микроэлементов (например, молибдена) уменьшается, растения испытывают в них недостаток. Повышенная кислотность угнетает почвенные организмы, прежде всего нитрификаторы и азотфиксирующие бактерии (клубеньковые и свободноживущие), почвенную фауну (дождевые черви, клещи, ногохвостки). В целом биологическая активность кислой почвы несравненно ниже, чем нейтральной.

Чтобы привести реакцию почвы к интервалу слабокислая — слабощелочная,применяют химическую мелиорацию почв. Кислые почвы периодически известкуют,а щелочные, прежде всего солонцы, гипсуют. Для повышения содержания в почве, таких жизненно важных элементов как калий, азот и фосфор, вносят минеральные удобрения. Эффективность удобрений зависит от почвенно-климатических условий. Уровень плодородия почвы, состояние питательного режима, трансформационные ее возможности в отношении доступности вносимых удобрений для возделываемых растений — все это оказывает влияние на выбор видов удобрений.

Влияет на почву и чисто механическая работа многих живущих в ней животных.Они прокладывают ходы, перемешивают и разрыхляют почву, роют норы. Все это увеличивает количество пустот в почве и облегчает проникновение в ее глубину воздуха и воды. В такой «работе» участвуют не только сравнительно мелкие беспозвоночные животные, но и многие млекопитающие — кроты, сурки,суслики, тушканчики, полевые и лесные мыши, хомяки, полевки, слепыши. Сравнительно крупные ходы некоторых из этих животных уходят вглубь на 1—4 м. Глубоко идут ходы и крупных дождевых червей: у большинства из них они достигают1,5— 2 м, а у одного южного червя даже 8 м. По этим ходам, особенно в более плотных почвах, корни растений проникают в глубину. В некоторых местах,например в степной зоне, большое количество ходов и нор роют в почве жуки-навозники,медведки, сверчки, пауки тарантулы, муравьи, а в тропиках — термиты.

Источник

Метеорологические величины и атмосферные явления

Содержание

В атмосфере происходят многообразные физические процессы. Они непрерывно изменяют её состояние. Состояние атмосферы в прилегающем к земной поверхности слое, тропосфере, называют погодой. Различные характеристики погоды носят название метеорологических величин.

Метеорологическими величинами являются:

- атмосферное давление, температура воздуха, а также его плотность и влажность;

- скорость и направление ветра;

- количество, высота и толщина облаков;

- интенсивность осадков;

- метеорологическая дальность видимости и некоторые другие характеристики состояния атмосферы, в том числе, наблюдаемые в атмосфере метеорологические явления.

Их число достаточно велико и оно непрерывно увеличивается по мере уточнения требований, предъявляемых к метеорологическим наблюдениям.

Метеорологические наблюдения для оценки характера погоды в конкретном пункте — это измерения и качественные оценки метеорологических величин.

Наблюдения за гидрометеорологическими явлениями предполагают их визуальную оценку: вид гидрометеорологического явления, характер его проявления, для некоторых явлений — интенсивность.

Количественные и качественные характеристики погоды или состояния атмосферы получают в результате стандартных наблюдений от различных источников государственной наблюдательной сети.

Наблюдательная сеть — это система стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в том числе постов, станций, центров, бюро и т. д., предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей природной среде.

Результаты определений, измерений или визуальных оценок характеристик погоды фиксируются в соответствии с требованиями по выполнению наблюдений на гидрометеорологических станциях и постах.

Гидрометеорологические наблюдения, производимые штурманским составом на морских судах, представляют собой комплекс измерений и наблюдений за состоянием погоды и поверхности моря (океана). Эти наблюдения дополнительно учитывают значения и характеристики действительного и кажущегося ветра, ветровых волн и зыби, обледенения судна и присутствие морского льда. Они являются существенным дополнением к гидрометеорологической информации, собираемой с наземных метеорологических, аэрологических, гидрологических станций и постов, а также метеорологических спутников Земли о метеорологических величинах и атмосферных явлениях.

Основные метеорологические величины

Давление, температура и влажность воздуха являются главными физическими показателями свойств атмосферы. Взаимодействие между этими тремя параметрами в значительной степени определяет поведение атмосферы. Особое значение для мореплавания имеет также ветер. От его воздействия на судно, так же, как и от волнения, зависит курс и скорость плавания на морских путях, возможность стоянки судна на якоре, на рейде или точно в точке. Под воздействием ветра перемещаются также атмосферные или гидрометеорологические явления над водной поверхностью и, в том числе благодаря этому, меняется погода.

Атмосферное давление (давление воздуха)

Атмосферное давление — это давление производимое атмосферой на находящиеся в ней предметы и на земную поверхность.

Давление воздуха может быть выражено в различных единицах.

В качестве основной единицы измерения атмосферного давления принимают миллибар и паскаль, причём 1 мбар = 100 Па = 10 3 дин.

На практике давление обычно измеряется высотой столба ртути в барометре, выраженной в миллиметрах (мм рт. ст., mm Hg).

Применительно к деятельности морского флота чаще используется единица давления миллибар (мбар), хотя постепенно переходят к гектопаскалю (гПа). Другие хорошо известные единицы измерения атмосферного давления — дюймы и миллиметры ртутного столба.

За нормальное атмосферное давление принимают давление, которое уравновешивается весом ртутного столба высотой 760 мм с основанием 1 см 2 при температуре 0 ºC на широте 45º и на уровне моря, где ускорение свободного падения g0 = 980,665 cм/с 2 . Давление 760 мм рт. ст. = 1 013 250 дин/см 2 = 1013,25 мб = 1013,25 Па.

Барическая тенденция

Барическая тенденция оценивается как величина, характеризующая изменение атмосферного давления на уровне станции за последние три часа наблюдений. Она описывается двумя параметрами — величиной и её характеристикой.

Величина (ΔР) отражает количественное изменение атмосферного давления за 3 часа (гПа/3 ч).

Характеристика описывает качественное изменение атмосферного давления, отмеченное на ленте барографа за эти же три часа.

На судах величина барической тенденции ΔР определяется как разность значений атмосферного давления на уровне моря Р0 в сроки наблюдений t и t−3 ч (3 часа назад), с точностью до 0,1 гПа:

Температура

Температура воздуха — характеристика теплового состояния атмосферы, обусловленная кинетической энергией движения молекул газа, входящих в состав воздуха. Выражается в градусах.

1. Температура воздуха, воды или льда обычно выражается по стоградусной шкале Цельсия (t ºC) с точностью 0,1 ºC:

- ноль градусов по этой шкале соответствует температуре таяния льда при нормальном атмосферном давлении;

- сто градусов по этой шкале — температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении;

- при положительных значениях температуры она фиксируется в диапазоне положительных значений величины 0º + 100 ºC;

- при отрицательных значениях температуры — соответственно со знаком минус −0 ºC и ниже.

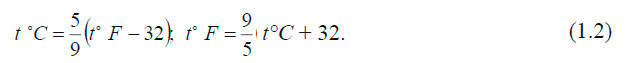

2. В ряде стран имеет распространение шкала Фаренгейта (точка таяния льда 32 ºF, а число градусов на шкале n = 180º).

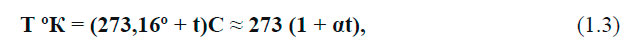

3. В теоретических расчётах часто применяется абсолютная шкала температур Кельвина (Т ºК).

где α — коэффициент объёмного расширения газа, равный 1/273 = 0,003667.

- точка таяния льда (0 ºC) соответствует по этой шкале 273 ºК, а точка кипения воды (100 ºC) будет составлять соответственно 373 ºК.

Влажность воздуха

Влажность воздуха — характеристика атмосферы, отражающая степень насыщения воздуха водяным паром. Водяной пар непрерывно поступает в атмосферу в результате круговорота воды в природе. При этом в разных местах и в разное время он поступает в различных количествах.

Процентное содержание водяного пара во влажном воздухе у земной поверхности в среднем от 0,2 % в полярных широтах до 2,5 % у экватора. В отдельных случаях содержание водяного пара колеблется от нуля до 4 %.

Водяной пар, как всякий газ, обладает упругостью (давлением). Оно выражается в тех же единицах, что и давление воздуха и всех его составных частей, т. е. в гектопаскалях (миллибарах). В международной системе единиц (СИ) основной единицей давления служит паскаль (1 Па = 1 Н/м 2 ; 1 гПа = 10 2 Па).

Давление водяного пара у земной поверхности изменяется от сотых долей гектопаскаля (при очень низких температурах воздуха зимой) до 35 гПа и более (у экватора).

Влажность воздуха оценивается такими величинами, как парциальное давление и давление насыщенного водяного пара, дефицит насыщения, относительная влажность воздуха и точка росы.

Эти характеристики влажности воздуха описываются следующим образом:

- Абсолютная влажность (а) — количество (масса) водяного пара, содержащегося в единице объёма. Она измеряется в граммах на 1 м 3 .

- Упругость водяного пара (е) или парциальное давление водяного пара выражается, как и упругость воздуха, в миллибарах (гектопаскалях) или миллиметрах ртутного столба.

- Относительная влажность (f) — отношение упругости водяного пара (е) , содержащегося в рассматриваемом воздухе, к упругости (Е) насыщенного пара при той же температуре. Она выражается в процентах:

Дефицит влажности (d) — разность между упругостью Е и е, т. е.

В атмосфере может возникать состояние насыщения водяного пара. В таком состоянии водяной пар содержится в воздухе в количестве, предельно возможном при данной температуре.

Давление водяного пара в состоянии насыщения называют давлением насыщенного водяного пара. Например, при температуре 0 ºC давление насыщенного пара может быть равно 6,1 гПа.

Если воздух содержит водяного пара меньше, чем нужно для насыщения его при данной температуре, то можно определить, насколько воздух близок к состоянию насыщения. Для этого вычисляют относительную влажность.

Относительная влажность воздуха может принимать все значения, от нуля в случае сухого воздуха (е = 0) до 100 % для состояния насыщения (е = Е).

Ветер

Океанские суда строятся с таким расчётом, чтобы выдерживать значительную силу ветра, а также обусловленных этим воздействием волн и штормов.

Ветер усиливает килевую и бортовую качку. При стоянке на рейде на якоре резкие повороты и порывы ветра могут вызвать необходимость регулировки якорных цепей.

Направление ветра представляет собой важный элемент для мореплавания, поскольку оно определяет или отклоняет положение судна относительно установленного курса движения и вызывает дрейф судна в направлении воздействия.

Ветер (истинный ветер) представляет собой горизонтальное движение воздушных частиц относительно земной поверхности (суши и Мирового океана). Это векторная величина. Она описывается двумя параметрами — скоростью и направлением.

Скорость ветра — скорость, с которой перемещаются воздушные частицы над морем (океаном). Значение скорости выражается в метрах в секунду (м/с), километрах в час (км/ч), узлах (уз).

Направление ветра — это то направление, откуда перемещаются воздушные частицы (откуда дует ветер). Оно определяется углом между географическим меридианом и направлением на точку горизонта, откуда дует ветер. Значение направления ветра выражается в градусах (от 0º до 360º) или румбах при визуальной оценке направления ветра. Оценка направления в румбах может быть представлена по 8-румбовой (или 16-румбовой) системе или градации направления — северный, северо-восточный, восточный, юго-восточный, южный, юго-западный, западный, северо-западный и т. д. Направление в градусах и румбах отсчитывается от плоскости меридиана по ходу часовой стрелки.

Во время движения судна дующий над морем истинный ветер геометрически складывается с курсовым ветром, скорость которого равна скорости судна, а направление — курсу судна.

Перемещение воздуха относительно судна во время его движения, проявляющееся в результате такого сложения, принято называть кажущимся ветром.

Кажущийся ветер, как и истинный, является векторной величиной, которая характеризуется также скоростью и величиной, а выражается в тех же единицах, что и параметры истинного ветра. Однако направление кажущегося ветра определяется либо по отношению курса судна (определяется курсовой угол кажущегося ветра), если направление ветра определяется с помощью прибора, либо по отношению к географическому меридиану, если направление определяется по компасу.

Скорость и направление истинного ветра меняются непрерывно. Параметры движения судна также недостаточно устойчивы. Соответственно непостоянны во времени и параметры кажущегося ветра. По этим причинам на практике при наблюдениях за ветром на судне скорость и направление определяются как средние значения (осредняются) за определённый промежуток времени (не менее 100 секунд).

Если судно лежит в дрейфе или стоит на якоре, то определяемые на нём скорость и направление ветра будут соответствовать скорости и направлению истинного ветра.

Атмосферные или гидрометеорологические явления

Наблюдения за гидрометеорологическими явлениями производятся постоянно с целью оценки состояния погоды в основной срок наблюдения (или в течение последнего часа), а также между сроками наблюдений (прошедшая погода).

Классификация и описание гидрометеорологических явлений устанавливает необходимые признаки и характеристики каждого из них. В зависимости от особенностей проявления физических процессов в атмосфере атмосферные явления подразделяются на осадки, явления ограниченной видимости, электрические явления, оптические явления, гидробиологические явления, неклассифицированные явления и антропогенные явления, а также облака, лёд в море и обледенение.

Осадки

Осадки, выпадающие на поверхность моря (океана):

- дождь, ливневой дождь;

- морось;

- снег, снежные зёрна;

- ливневой снег;

- снежная и ледяная крупа;

- град и другие твёрдые осадки.

Осадки, образующиеся на поверхности предметов в море (океане):

Явления ограниченной видимости

- сплошной, при котором в воздухе ощущается сырость, а неба не видно;

- просвечивающий, через который просвечивается небо, могут быть видны звёзды, диск Солнца или Луны;

- стелющийся (приводный), который образуется над морем в приводном слое;

- ледяной, состоящий из ледяных кристаллов, который образуется при сильных морозах и большой влажности воздуха;

- туман на расстоянии, наблюдающийся на удалении от судна.

Дымка — сильно разряженный туман.

Парение моря (озера, реки) — невысокий туман, иногда очень плотный над незамёрзшим морем, озером, рекой в виде клубов пара при большой разнице температур воды и воздуха (разновидность тумана на расстоянии).

- пыль, взвешенная в воздухе;

- пыльная, песчаная буря;

- мгла.

Электрические явления

- гроза — электрические разряды в атмосфере;

- зарница — световое явление;

- полярное сияние (сполохи) — свечение верхних слоёв атмосферы.

Оптические явления

Гидробиологические явления

- свечение моря;

- цветение моря;

- водоросли.

Неклассифицированные явления

- шквал — резкое увеличение скорости ветра на 8 м/с и более за промежуток времени не более 2 мин.; в большинстве случаев шквалы связаны с кучево-дождевыми (грозовыми) облаками и наблюдаются на фоне выпадения ливневых осадков;

- вихрь — особые условия ветрового режима с вертикальной осью при большой неустойчивости атмосферной стратификации, в случае, сходном с циклонической циркуляцией, однако миниатюрных размеров — малые вихри;

- смерч — сильный вихрь, который образуется под хорошо развитым кучево-дождевым облаком. Обычно возникает в передней части грозового облака. Смерчи — это крупные вихри, которые образуются над морем, в случаях проявления этих вихрей над сушей они называются тромбами (торнадо).

Антропогенные явления

- нефтяные пятна;

- плёнка нефтепродуктов.

Характер проявления гидрометеорологических явлений предполагает определение интенсивности явлений.

При определении интенсивности явлений руководствуются следующими рекомендациями:

- интенсивность не определяется для шквала, вихря, смерча, ледяных игл, полярного сияния, миража, зарницы;

- для оценки интенсивности дымки используют две градации — слабая и умеренная;

- для оценки интенсивности метели используют наблюдения за метеорологической дальностью видимости и скоростью ветра — метель сильная, метель умеренная, метель слабая;

- при возникновении тумана важно определить его вид, степень его прозрачности, мощность туманного слоя по вертикали и характер изменения состояния тумана со временем (туман ослаб, без заметного изменения, усиливается);

- при выпадении жидких и твёрдых осадков важно определить, какие же виды осадков и соответствующие им явления наблюдаются (дождь, град, дождь со снегом и т. д.), характер их выпадения (продолжительные или кратковременные, непрерывные или с перерывами) и интенсивность;

- наблюдения за свечением моря следует производить с наиболее затемнённой части судна над участком моря;

- густота нефтяных пятен — степень покрытия обозреваемой водной поверхности нефтяной плёнкой — оценивается по 10-балльной шкале, а интенсивность (мощность слоя нефтяного пятна) — по 5-балльной шкале.

Облака

Облака как явления погоды представляют собой системы взвешенных в атмосфере частиц воды в жидко-капельном и/или твёрдом (кристаллическом) состоянии, которые являются продуктами конденсации или сублимации водяного пара в атмосфере.

Облака классифицируются по основным формам, объединяемые между собой по сходным внешним признакам и структуре. Количество облаков оценивается по 10-балльной шкале в баллах или по 8-балльной шкале в октах.

Лёд в море делится на морской (при замерзании морской воды) и материковый (айсберги и их обломки). Основными его характеристиками являются сплочённость или распределение по площади, возрастные характеристики, мера сжатия льда, а для льда материкового происхождения отдельно подсчитываются айсберги и их обломки с указанием пеленга на них.

По проходимости морской лёд подразделяется на легкопроходимый лёд, труднопроходимый лёд и труднопроходимый лёд в условиях сжатия.

Обледенение

Обледенение судна — это характеристика появления льда на различных частях судна при отрицательной температуре воздуха вследствие замерзания морской воды или её брызг, попадающих на различные части корпуса и надстройки судна. Обледенение судна является чрезвычайно опасным явлением для мореплавания.

Пространственные представления метеорологических величин и атмосферных явлений оцениваются с помощью полей метеовеличин (метеорологических полей).

Различают непрерывные метеорологические поля (давления, температуры и влажности воздуха, ветра) и дискретные (поля облачности, осадков и атмосферных явлений).

Вопросы для контроля

- Что характеризуют метеорологические величины?

- Какие метеорологические величины являются главными физическими показателями свойств атмосферы?

- Какими величинами оценивается влажность воздуха?

- В каких единицах может быть выражено давление воздуха?

- По какому признаку атмосферу делят на гомосферу и гетеросферу?

Литература

Гидрометеорологическое Обеспечение Мореплавания — Глухов В.Г., Гордиенко А.И., Шаронов А.Ю., Шматков В.А. [2014]

Источник