04. Климат как фактор почвообразования

Для познания природы почвенных процессов важнейшее значение имеют климатические показатели, характеризующие температурные условия и увлажнение, поскольку с ними тесно связан водно-температурный режим почв и биологические процессы. К таким показателям в первую очередь должны быть отнесены агроклиматические показатели вегетационного периода, когда в почве протекают наиболее активные процессы. Поскольку почвенные процессы не прекращаются полностью после вегетации, определенное значение имеют и среднегодовые климатические показатели, и показатели межвегетационного периода.

Климат — это средний многолетний показатель состояния атмосферы, характеризующий режимы погоды и воздействие атмосферных процессов на почву. Климат обусловлен:

- взаимодействием солнечной радиации с земной поверхностью,

- циркуляцией воздушных масс,

- теплообменом,

- влагооборотом.

Важные характеристики климата как фактора почвообразования — радиационный баланс, среднемноголетние значения температур и сумм годовых активных температур воздуха. Они влияют в многолетнем плане на формирование зонального распределения типов почв.

Главный источник энергии для биологических и почвенных процессов — солнечная радиация, а основной источник увлажнения — атмосферные осадки. Солнечная радиация поглощается земной поверхностью, а затем постепенно излучается и нагревает атмосферу. Вода, попадая в почву, поглощается растениями и возвращается в атмосферу через транспирацию или в результате физического испарения. Таким образом, устанавливается постоянный тепло и влагообмен между почвой и атмосферой. В процессе этого обмена формируется гидротермический режим почвы, который является важнейшим ее свойством.

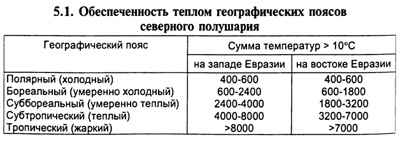

Основой для выделения главных термических групп климатов является сумма среднесуточных температур выше 10 градусов С за вегетационный период.

Климаты названных термических групп располагаются в виде широтных поясов, окружающих земной шар. Пояса характеризуются не только суммой среднесуточных температур, но и определенными типами растительности и почв, варьирующими в широких пределах в зависимости от увлажнения. Они получили название почвенно-биотермических поясов.

С главными термическими группами климатов в почвообразовании сопряжены:

- тепловой режим почв,

- скорость химических и биохимических процессов,

- биологическая продуктивность при оптимальном увлажнении.

По условиям увлажнения осадками при почвенных исследованиях различают 6 главных групп климатов. Критерием для такого разделения служит отношение количества осадков к испаряемости, получившее название коэффициент увлажнения (КУ). Он впервые был установлен Г. Н. Высоцким и позднее применен в классификации климатов земного шара Н. Н. Ивановым.

С градациями климата по атмосферному увлажнению сопряжены:

- водный режим почв при одинаковом положении их в рельефе;

- окислительно-восстановительный потенциал;

- степень выветрелости и выщелоченности при одинаковых термических условиях.

Большое значение имеют градации климата по суровости зимы, выражающиеся в степени его континентальности. Различия по континентальности наиболее резко выделяются в полярной, бореальной и суббореальной группах климатов. Они обусловливают термический режим нижних горизонтов почв в зависимости от мощности снегового покрова и глубины зимнего промерзания почв и находят отражение, в классификации почв при выделении фациальных подтипов.

Большую роль в формировании почв играют:

- распределение осадков по сезонам года,

- интенсивность выпадения осадков, определяющее их промачивающую и размывающую силу,

- относительная влажность воздуха.

- сила ветра также по сезонам.

Все эти явления влияют на многие особенности биологических и почвенных процессов и обусловливают развитие водной и ветровой эрозии почв.

Климат оказывает прямое и косвенное влияние на почвообразование. Прямое проявляется в непосредственном воздействии элементов климата (увлажнение почвы осадками и ее промачивание, нагревание, охлаждение), косвенное через воздействие климата на растительный и животный мир.

Разносторонняя роль климата как фактора почвообразования состоит в следующем:

- Во-первых, климат — важный фактор развития биологических биохимических процессов. Определенное сочетание температурных условий и увлажнения обусловливает тип растительности, темпы создания и разрушения органического вещества, состав и интенсивность деятельности почвенный микрофлоры и фауны.

- Во-вторых, атмосферный климат, преломляясь через свойства и состав почвы, оказывает огромное влияние на водно-воздушный, температурный и окислительно-восстановительный режим почвы.

- В-третьих, с климатическими условиями тесно связаны процессы превращения минеральных соединений в почве (направление и темп выветривания, аккумуляция продуктов почвообразования). В-четвертых, климат оказывает большое влияние на процессы водной и ветровой эрозии почв.

Источник

Климат как фактор почвообразования

Климат оказывает прямое воздействие на почвы и почвенный покров.

Он определяет характер водно-теплового режима почв и энергетику процессов почвообразования. Климат влияет на растительный покров, являющийся важным фактором развития почв.

Климат — это средний многолетний показатель состояния атмосферы, характеризующий режимы погоды и воздействие атмосферных процессов на почву. Климат обусловлен взаимодействием солнечной радиации с земной поверхностью, циркуляцией воздушных масс, теплообменом и влагооборотом. Важные характеристики климата как фактора почвообразования — радиационный баланс, среднемноголетние значения температур и сумм годовых активных температур воздуха (более 10 °С). Они влияют в многолетнем плане на формирование зонального распределения типов почв.

Планетарные почвенно-биоклиматические пояса

Температура воздуха, ветер, осадки и испарение создают температурно-влажностный режим погоды каждой местности (ландшафта, региона, зоны, страны, материка).

Температура

Количество солнечной радиации, поступающей на поверхность почвы, зависит от широты местности (на экватор поступает максимум солнечной энергии), угла падения солнечных лучей на поверхность элементов рельефа и высоты местности над уровнем моря. Закономерности поступления солнечной радиации описываются законом географической (природной) зональности. Наблюдается прямая зависимость температуры почвы и атмосферного воздуха от почвенно-биоклиматического пояса.

Температура почвы и воздуха по почвенно-

биоклиматическим поясам, °С (по В.Н.Димо, 1968)

Затраты энергии на процессы почвообразования зависят от количества солнечной энергии, поступающей на земную поверхность, и связаны с радиационным балансом и температурой воздуха. Поступающая в почву энергия расходуется на процессы разной природы: физического и химического выветривания, круговорота тепла и влаги в почвенной толще, биологического превращения и миграции веществ в почвенном профиле.

Наибольшая доля энергии почвообразования (от 95,0 до 99,5 %) идет на испарение и транспирацию. Остальная энергия расходуется на циклические биологические процессы: синтез органического вещества в почве — от 0,5 до 5,0 %, разложение минералов почвообразующих пород — 0,01 %.

Суммарные затраты энергии на почвообразовательные процессы существенно различаются в разных географических зонах. Они минимальны в тундрах и пустынях — от 2 000 до 5 000 кал/(см 2 ·год) и очень велики во влажных тропических областях — от 60 000 до 70 000 кал/(см 2 ·год). Для лесного и степного почвообразования в умеренном поясе затраты составляют от 10 000 до 40 000 кал/(см 2 ·год). Затраты энергии на почвообразовательные процессы в условиях высокого увлажнения возрастают от тундры к тропикам более, чем в 20 раз. Основным аккумулятором энергии Солнца в почвенной толще является гумус почвы. В почвенном гумусе связано до 1019 ккал солнечной энергии.

Следствие большого разброса величин затрат энергии на почвообразовательные процессы — разная степень преобразования минеральной массы почвы. Во влажных тропиках в почвах разрушены практически все первичные минералы, а доля оксидов железа и алюминия (результат почвообразования) составляет до 50 % валового химического состава почвы. В почвах тундры минеральный состав изменен в минимальной степени.

Осадки

Количество атмосферных осадков, выпадающих на поверхность почвы в разных природных условиях, зависит от многих факторов: географической широты и долготы, высоты местности над уровнем моря, особенностей атмосферной циркуляции и удаленности от морей. Атмосферная влага (осадки, транспирация) служит основным источником увлажнения почв и образования жидкой фазы почвы.

Климатические области (по М.И. Будыко, 1974)

Для характеристики климата как главного фактора, определяющего годовой режим увлажненности почв, используется коэффициент увлажнения (КУ).

где Рос — среднемноголетняя (месячная) сумма осадков, мм; Еис — испаряемость за тот же период, мм. Территории, где КУ >1,0 мм, считаются влажными (гумидными), а с КУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Как влияет климат на почвообразование?

Климат является одним из важнейших факторов почвообразования и географического распространения почв. От угла наклона солнечных лучей к земной поверхности зависит поступление на нее солнечного тепла. На экваторе такой приток максимальный, а на полюсах Земли – минимальный. В связи с этим совокупность погодных условий на различных географических широтах подчиняется закону климатической зональности.

На почвообразование климат влияет как прямо (определяя энергетический уровень и гидротермический режим почвы) , так и косвенно, воздействуя на изменение почв через растительность, жизнедеятельность животных и микроорганизмов.

Многолетний режим погоды (климат) зависит от высоты над уровнем моря и форм рельефа. Различают две формы проявления климата – макроклимат и микроклимат. Из элементов климата на образование почв наибольшее влияние оказывают температура, атмосферные осадки, ветер. Различные соотношения между элементами климата и другими рассмотренными факторами почвообразования способствуют формированию пестрого почвенного покрова.

С климатом тесно связаны водные, воздушные и тепловые свойства почв. Именно тепловой режим почв определяет общую широтно-зональную закономерность распространения их на равнинных территориях. В горных условиях вертикальная зональность почв зависит от высоты местности и экспозиции склонов. С притоком на земную поверхность солнечного излучения тесно связан тепловой режим почв и энергетика почвообразования.

Климат в почвообразовании — Климат оказывает прямое и косвенное влияние на процесс почвообразования. Прямое влияние заключается в непосредственном воздействии на почву таких факторов климата, как тепло, свет, осадки. Косвенное влияние проявляется через воздействие климата на растительный и животный мир.

Климат — важный фактор развития биологических и биохимических процессов. Определенное сочетание температурных условий и увлажнения обусловливает тип растительности, темпы создания и разрушения органического вещества, состав и интенсивность деятельности почвенной микрофлоры и фауны.

Состояние атмосферы, преломляясь через свойства и состав почвы, оказывает огромное влияние на водно — воздушный, температурный и окислительно — восстановительный режим почвы.

С климатическими условиями тесно связаны процессы превращения минеральных соединений в почве (направление и темп выветривания, аккумуляция продуктов почвообразования и др.) , а также процессы ветровой и водной эрозии почв.

Главным источником энергии для биологических и почвенных процессов является солнечная радиация, а основным источником увлажнения — атмосферные осадки. Солнечная радиация, поглощаясь земной поверхностью, постепенно излучается и нагревает атмосферу. Влага осадков поглощается растениями и возвращается в атмосферу путем транспирации или физического испарения. Таким образом, устанавливается постоянный тепло — и влагообмен между почвой и атмосферой. В процессе этого обмена формируется гидротермический режим почвы, который является важнейшим ее свойством. Поэтому большой интерес представляет характеристика климатов по температурным условиям и увлажнению.

Основой для выделения главных термических групп климатов служит сумма средних суточных температур воздуха выше 10 °С за вегетационный период:

Климаты названных термических групп располагаются в виде широтных поясов, окружающих земной шар. Они характеризуются не только температурными условиями, но и определенными типами растительности и почв, варьирующих в широких пределах в зависимости от увлажнения, и называются почвенно — биотермическими поясами.

По условиям увлажнения различают шесть главных групп климатов:

Критерием для такого деления является коэффициент увлажнения — отношение количества осадков к испаряемости.

Помимо упомянутых климатических факторов на характер почвообразовательного процесса существенное влияние оказывает распределение осадков по времени года, суровость зимы, выражающаяся в степени континентальности климата.

Источник

Влияние климата и растительности на почвообразование.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Федеральное государственное бюджетное образование

Учреждение высшего образования

«Пермский аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н.Прянишникова»

по дисциплине «География почв»

Выполнила студентка 3 курса

Агрохимия и агропочвоведения

Лобова Екатерина Александровна

Проверил: доцент, к.c/х.н., доцент

Дьяков Валерий Павлович

18. Морфологические признаки и их полевое определение…………………3

24. Влияние климата и растительности на почвообразование……………….9

42. Проявление подзолистого, дернового и болотного процессов в зоне тундры……………………………………………………………………………13

66. Условия почвообразования, генезис, свойства и использование дерново – литогенных почв лесной зоны…………………………………………………20

97. Гипотезы образования чернозёмов. Современное преставление о процессе образования почв………………………………………………………………24

119. Современные представления о солонцовом процессе. Классификация и приёмы освоения солонцов……………………………………………………34

120. Строение профиля, состав, агрономические свойства солодей. Примеры их использования…………………………………………………….…………41

149. Виды плодородия почв………………………………………….……….45

Морфологические признаки и их полевое определение.

Морфологические признаки почвы — морфологические или внешние признаки почв формируются в процессе почвообразования, следовательно, они отражают важные процессы и явления, происходящие в почве.

Основными морфологическими признаками почвенного профиля являются: строение, мощность слоя почвы и ее отдельных горизонтов, окраска, структура, сложение, новообразования, включения.

Строение почвенного профиля

Профиль любой почвы подразделяется на генетические горизонты, которые обозначаются большими буквами латинского алфавита сверху вниз по профилю почвенного разреза. При достаточном различии каждый горизонт может быть подразделен на под горизонты, для чего используют дополнительные буквенные и цифровые индексы. Обычно выделяют следующие горизонты.

Горизонт аккумуляции органических веществ (А) формируется в верхней части профиля за счет отмирающей биомассы. В зависимости отчего характера выделяют:

А0 — лесную подстилку на поверхности лесных целинных почв (листья, хвоя, ветки и т. д.);

Ад — дернину, также формирующуюся в самой верхней части профиля, состоящую из стеблей и листьев, сильно переплетенных корнями;

А — гумусово — аккумулятивный горизонт, образующийся в верхней части минеральной толщи почвы, где накапливается гумус и вымываются только некоторые минеральные соли и органические соединения. Если наряду с накоплением перегноя происходит разрушение и вымывание минеральных веществ, данный горизонт называется гумусово — элювиальным и обозначается А1.

Элювиальный горизонт обозначается индексом А2. Пахотный слой, образованный за счет верхних горизонтов почвы, обозначается АПах ИЛИ А0. Иллювиальный горизонт обозначается буквой В. Он является переходным между гумусовым горизонтом и материнской породой. В зависимости от характера, структуры и сложения почвы иллювиальный горизонт подразделяется на под горизонты Bi и В2.

Глеевой горизонт обозначается буквой G. Если глееватость обнаруживается в горизонтах А, В или других, то к обозначению генетического горизонта добавляют букву «g» (Ag и т. д.). Горизонт материнской породы обозначают буквой С. Иногда почва развивается на двухслойной материнской породе, тогда второй слой обозначается буквой D. При значительной мощности и неоднородности генетические горизонты подразделяются на подгоризонты. В гумусово — аккумулятивном горизонте их обозначают штрихами выше строки (А, к», к»), в иллювиальном — цифрами ниже строчки (Вь В2, В3).

Переход одного горизонта в другой может быть резким, плавным и постепенным или иметь вид языков и затеков. В случае плавного перехода, когда границу определить трудно, выделяют переходные горизонты, например, AiA2) А2В, АВ, ВС.

Для обозначения солевых скоплений вводятся дополнительные буквенные индексы: к — карбонаты, г — гипс, с — растворимые в воде соли. Наличие солей в генетическом горизонте обозначают соответствующим индексом, например, Вк, Ск, Сг, Сс .

Мощность почвы

Это толщина почвы от ее поверхности вглубь до слабо затронутой почвообразовательными процессами материнской породы. Мощность различных почв неодинакова и колеблется от 40 до 150 см и более.

Окраска (цвет) почвы

Цвет почвы является важным внешним признаком, отличающим одни типы почв от других, а также горизонты и подгоризонты друг от друга. Достаточно сказать, что многие почвы получили название по их цвету: черноземы, красноземы, желтоземы, сероземы и др. Окраска почв зависит от ее химического состава, условий почвообразования, влажности. Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета. Чем больше гумуса содержит почва, тем темнее окрашен горизонт. Наличие железа и марганца придает почве бурые, охристые, красные тона. Белесые, белые тона предполагают наличие процессов оподзоливания (вымывания продуктов разложения минеральной части почвы), осолодения, засоления, окарбоначивания, т. е. присутствие в почве кремнезема, коалина, углекислого кальция и магния, гипса и других солей.

Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо — бурая, белесовато — сизая, красновато — коричневая и т. д.), название преобладающего цвета ставится на последнем месте, после обозначения оттенков.

Таким образом, для определения окраски почвенного горизонта необходимо: а) установить преобладающий цвет;

б) установить насыщенность этого цвета (темно — , светлоокрашенный);

в) отметить оттенки основного цвета (например, буровато — светло — серый, коричневато — бурый, светлый, серовато — палевый и т. д.). Почва во влажном состоянии и в крупных комках всегда имеет более темную или интенсивную окраску, чем в сухом и растертом состоянии.

Структура почвы

Это важный и характерный признак, имеющий большое значение при определении генетической и агропроизводственной характеристики почвы. Под структурностью почвы подразумевают ее способность естественно распадаться на структурные отдельности и агрегаты, состоящие из склеенных перегноем и иловатыми частицами механических элементов почвы. Форма структурных отдельностей зависит от свойств почвы.

Морфологические типы структур почвенной массы разработаны С. А. Захаровым. Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны определенные типы почвенных структур. Для гумусовых горизонтов характерна зернистая, комковато — зернистая, порошисто — комковатая структура; для элювиальных горизонтов — плитчатая, листовая, чешуйчатая, пластинчатая; для иллювиальных — столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т. д. В зависимости от наличия и степени выраженности структуры различают структурные и бесструктурные почвы. Бесструктурные — это большей частью песчаные и супесчаные почвы, нередко пахотные слои суглинистых и глинистых почв, распыляющиеся при обработке. Между структурными и бесструктурными почвами выделяют переходные почвы со слабо выраженной структурой.

В почвенных горизонтах структура чаще всего бывает неоднородной, или смешанной, так как структурные отдельности имеют разные формы и размеры (комковато — зернистая, комковато — порошистая и т. д.).

Сложение

Это внешнее проявление плотности и пористости почвы. По степени плотности (силе связывания почвенных частиц) различают следующие виды сложения: слитное (очень плотное) — почва не поддается копке лопатой; плотное — лопата входит в почву с большим трудом; рыхлое — лопата входит в почву легко; рассыпчатое — лопата входит в почву без усилий.

По пористости (размеру и характеру пор) различают следующие типы сложения почвы: тонкопористые — диаметр пор менее 1 мм, пористые — диаметр 5 — 10 мм, ячеистые — диаметр пор более 10 мм, трубчатые — полости соединяются в канальцы.

Сложение зависит от механического и химического состава, структуры и влажности почвы. Оно влияет на воздухо — и водопроницаемость почвы, а также на глубину проникновения корневой системы растений.

От сложения зависит степень сопротивления почвы обрабатывающим орудиям.

Новообразования

Это более или менее хорошо выраженные и четко ограниченные выделения и скопления различных веществ, которые возникли в процессе почвообразования. По составу, цвету и форме они резко отличаются от окружающей их почвенной массы. Различают новообразования химического и биологического происхождения.

Химические новообразования в почве — результат химических процессов, вследствие которых возникают новые соединения. Последние могут или осаждаться на месте образования, или, перемещаясь с почвенным раствором, выпадать на некотором расстоянии от места своего возникновения. Химические новообразования по форме делят на выцветы и налеты, корочки, примазки и потеки, прожилки и трубочки, конкреции.

Химические новообразования представлены легкорастворимыми солями: гипсом, углекислой известью, окислами железа, алюминия и марганца, закисными соединениями железа, кремнекислотой, гумусовыми и другими веществами.

Новообразования биологического происхождения (животного и растительного) встречаются в следующих формах: червоточины — ходы дождевых червей; копролиты — экскременты дождевых червей; кротовины — пустые или заполненные землей ходы крупных землероев (сусликов, сурков, кротов и Др.); корневины — сгнившие крупные корни растений; дендриты — узоры мелких корешков на поверхности структурных отдельностей.

Новообразования являются важным признаком, по которому судят о происхождении почв, их составе и свойствах. Так, выделения углекислой извести в виде плесени указывают на процессы перемещения ее в почвенном профиле. Сизоватые или ржаво — охристые пятна свидетельствуют, что почвы сформировались в условиях некоторого заболачивания.

Включения

Предметы, механически включенные в массу почвы и не связанные с ней генетически, называются включениями. В их число входят обломки горных пород, не связанных с материнской породой, раковины моллюсков, кости современных и вымерших животных, остатки золы, углей, древесины, остатки материальной культуры человека (обломки кирпича, посуды и археологические находки).

Такой признак, как включения, помогает судить о происхождении почвообразующей породы и возрасте почв.

Влияние климата и растительности на почвообразование.

Климат формируется под влиянием космических факторов (энергия Солнца) и геосферных (влияние земной поверхности на формирование воздушных масс). Он оказывает многостороннее влияние на биосферу, процессы почвообразования, свойства почв и почвенного покрова. Влияние климата на почвообразование проявляется как непосредственно, обусловливая водно-воздушный, тепловой, биологический, геохимический режимы почв, так и косвенно через другие компоненты биосферы: атмосферу, гидросферу, почвообразующие породы, рельеф, растительный, животный мир и хозяйственную деятельность человека. Все перечисленные компоненты биосферы зависят от тепловой энергии Солнца и условий увлажнения. С климатом связана широтная зональность биосферы (выветривание, денудация и др. ), в том числе почвенных процессов (гумусонакопление, оподзоливание и др. ) и вертикальная поясность в горах.

Главными показателями климата являются тепло- и влагообеспеченность территорий. Температурный режим почв следует за температурным режимом приземного слоя атмосферы, но отстает от него. Среднегодовые температуры воздуха и почвы в пределах территории России возрастают с севера на юг и с востока на запад. Среднегодовая температура почвы на глубине 20 см изменяется в пределах России от -12 до +16°С. Область отрицательных среднегодовых температур совпадает с областью распространения многолетней мерзлоты. В качестве критерия выделения термических групп климатов (термических поясов) принята сумма среднесуточных температур более 10°С (таблица 5.1).

Для каждого термического пояса характерны определенные типы растительности и почв, поэтому в системе почвенно-географического районирования их называют почвенно-биоклиматическими поясами.

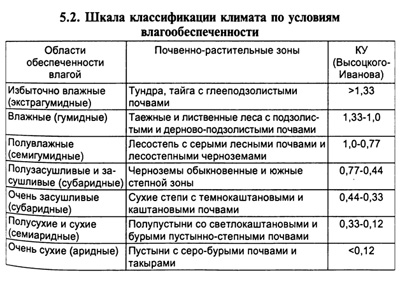

В пределах почвенно-биоклиматических поясов существуют значительные различия по условиям увлажнения и степени континентальности климата, оказывающие большое влияние на дифференциацию типов растений и почв. В связи с этим выделяют почвенно-биоклиматические области по влагообеспеченности и степени континентальности климата. Для характеристики обеспеченности влагой используются гидротермические коэффициенты, рассчитываемые по отношению осадков к испаряемости. Наибольшее распространение получил коэффициент увлажнения (КУ), предложенный Г.Н.Высоцким и разработанный для географических зон Н.Н.Ивановым, известный под названием «коэффициент Высоцкого-Иванова».

Он рассчитывается как отношение среднемноголетнего количества осадков за год к испаряемости, определенной с поверхности водоемов. В соответствии с водообеспеченностью выделяются группы климатов или почвенно-биоклиматические области (таблица 5.2).

В основу разделения климата по степени континентальности положена годовая амплитуда температур. Коэффициент континентальности вычисляется по формуле, предложенной Н.Н. Ивановым: К = А * 100/0,33 М, где А — годовая амплитуда температуры из среднемесячных ее величин, М — широта местности. Для океанических областей степень континентальности (величина К) — менее 100%, для слабоумеренных и среднеконтинентальных — 100-250 и резкоконтинентальных — более 250%. При агроклиматическом районировании кроме обеспеченности теплом, влагой и континентальности климата используются следующие показатели: продолжительность периода вегетации с t >10°С; суровость зимы, определяемая средней температурой самого холодного месяца; снежность зимы, характеризуемая высотой снежного покрова. Большое влияние на местные условия почвообразования оказывают микроклиматические условия, которые зависят от рельефа, растительного покрова, наличия водоемов и других биосферных факторов. Их необходимо учитывать при формировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Например, почвы на склонах разной экспозиции, получающие разное количество тепла, имеют разную степень смытости, степень оглеения, мощность гумусового слоя и др. Климат влияет на эффективность земледелия, величину урожая как опосредованно, через свойства и плодородие почв, так и прямо, обусловливая оптимальные условия температуры и влажности атмосферы, освещенность, величину снежного покрова и др. Поэтому с климатическими условиями связан и набор культур, способных давать урожай при данных климатических условиях, и величина урожая. Даже на почвах одного и того же типа, например, черноземах выщелоченных, но в разных климатических условиях (Европейская часть России, Западная Сибирь, Восточная Сибирь) набор культур и максимальная величина урожая прежде всего определяются климатическими условиями. Из этого следует, что культурные растения в значительно большей степени реагируют на изменение климатических условий, по сравнению с почвами. Поэтому оценка плодородия почв должна проводиться в системе оценки ландшафтов, с обязательным учетом климатических условий и положения в рельефе.

Дата добавления: 2018-11-24 ; просмотров: 499 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник