САДик ДОМик

Рельеф как фактор формирования почвы

Рельеф влияет на перераспределение солнечной энергии и осадков в зависимости от экспозиции, крутизны и формы склонов. Склоны разной крутизны и формы перераспределяют влагу, регулируют соотношение стекающих, просачивающихся и накапливающихся осадков.

С повышенных элементов рельефа вода стекает по склонам и накапливается в понижениях. На вогнутом склоне вода собирается в почве, с выпуклого – стекает. Склоны разной экспозиции получают неодинаковое количество солнечной энергии.

Южные склоны всегда более теплые и сухие, чем северные. В лучших условиях находятся юго-восточные склоны, которые прогреваются солнцем при влажной почве. Самые большие отличия температур наблюдаются летом и могут достигать на разных склонах 5 – 7 С. Максимальные температуры наблюдаются на юго-западных склонах, так как солнце нагревает уже высохшую почву. Наветренные склоны получают больше влаги, чем подветренные. Все это создает различия в увлажнении и влияет на характер водного, питательного и воздушного режимов. Эти факторы создают различные условия для роста растительности, к отличиям в синтезе и разложении органического вещества, превращении почвенных минералов, что приводит к образованию разных почв в разных условиях рельефа.

Рельеф влияет и на интенсивность эрозии. При промывном водном режиме склоновые формы рельефа являются условием для возникновения водной эрозии почв, в засушливом климате равнинные формы благоприятствуют возникновению ветровой эрозии.

Различают три группы формы рельефа:

- макрорельеф – равнины, горные системы, плато, определяющие общий облик и влияющие на климат большой территории,

- мезорельеф – средние формы рельефа на общем фоне макрорельефа: холмы, овраги, долины, склоны, под воздействием которых формируется местный климат и определяется структура почвенного покрова в пределах конкретного ландшафта,

- микрорельеф – формы рельефа с колебаниями высот около 1 м: бугорки, кочки, западины, блюдца, создающие пятнистость почвенного покрова.

Источник

1.3. Почва и рельеф

Почва представляет собой особое (биокосное) природное тело, образующееся на поверхности суши в результате продолжительного взаимодействия почвообразующих пород, климата, живых организмов в определенных условиях рельефа и (во многих случаях) при антропогенном воздействии. Свойства почвы оказывают значительное влияние на условия жизни наземных организмов и в первую очередь растений. Свойства почвы (и вообще – субстрата) объединяют под общим названием эдафические факторы среды.

По довольно утилитарному определению В.Р. Вильямса, почва – это рыхлый поверхностный горизонт суши, способный производить урожай растений. Таким образом, важнейшим свойством почвы принято считать ее плодородие.

Почва – многофазно-твердофазная среда, включающая твердые, жидкие, газообразные компоненты и биоту – совокупность организмов. Она во многом представляет собой продукт физического, химического и биологического выветривания горных пород под воздействием климата, растений, животных, микроорганизмов, хотя в ней есть признаки и более высокой организации – надпородного развития.

Физические свойства почвы (плотность, влажность, теплопроводность и др.) определяются ее механическим составом – соотношением песчаных и глинистых частиц; содержанием органической составляющей и иных компонентов.

Важнейшая функция почвы – обеспечение растений водой и минеральным питанием. Различают биологически доступную – свободно передвигающуюся по капиллярам почвы воду и биологически недоступную воду, удерживаемую почвенными частицами так прочно, что растения не могут ее усвоить. Различают физическую и физиологическую сухость почвы. При физической сухости в почве наблюдается недостаток влаги, при физиологической сухости вода в почве содержится, но не может усваиваться растениями из-за высокой солености, кислотности или при плохой аэрации, низкой температуре, нарушающих нормальную физиологическую функцию корневой системы.

Химические свойства почвы зависят от содержания растворимых и потенциально растворимых минеральных и органических веществ. Показатель концентрации ионов водорода в почве (рН) может различаться для разных типов почв. Лесные типы почв имеют кислую реакцию среды, степные – близкую к нейтральной или щелочную реакцию. Флора почв с нейтральной реакцией среды особенно богата видами. Известковые и засоленные имеют щелочную реакцию с рН 8-9, а торфяные – кислую с рН до 4: на этих почвах развивается специфическая растительность.

В почве обитает множество видов растительных и животных организмов, влияющих на ее физико-химические характеристики: бактерии, водоросли, грибы, простейшие одноклеточные, черви и членистоногие. Основные биохимические процессы протекают в верхнем слое почвы толщиной до 40 см, т. к. он наиболее обогащен воздухом, органическими отходами продуцентов и консументов (детритом) и содержит наибольшее количество микроорганизмов по сравнению с более глубоко расположенными слоями.

Процесс гумусообразования начинается с разрушения и измельчения отмершей растительной массы и мертвого животного вещества. Этот процесс осуществляется под воздействием абиотических факторов (осадки, перепады температур), животных при обязательном участии грибов и бактерий. К таким животным относятся сапрофаги, потребляющие мертвое вещество; некрофаги, питающиеся трупами животных; копрофаги, уничтожающие экскременты. Большую роль в почвообразовании играют подвижные животные. Они разрыхляют почву, создают условия для ее аэрации, перемещают органические и минеральные вещества. Например, дождевые черви на луговых почвах за год выбрасывают на поверхность до 80-90 т/га копрогенного материала, степные грызуны перемещают вверх сотни кубометров грунта.

Почвенных обитателей подразделяют на три группы:

- микробиотип, микробиота – почвенные микроорганизмы: зеленые, сине-зеленые, диатомовые водоросли, бактерии, грибы и простейшие;

- мезобиотип, мезобиота – многочисленная (десятки и сотни тысяч особей на 1 м 2 почвы) совокупность сравнительно мелких легко извлекаемых из почвы подвижных животных: почвенные нематоды, мелкие личинки насекомых, клещи, ногохвостки и др.;

- макробиотип, макробиота – крупные насекомые, дождевые черви и др. животные. Наибольшее значение имеют дождевые черви, достигающие численности до 300 экз. на 1 м 2 .

Специфические приспособительные особенности выработались у заселяющих подвижные пески растений (псаммофиты) и животных (псаммофилы). Растения-псаммофиты (ивашелюга) используют для закрепления подвижных песков, возникших, например, в результате перевыпаса, при ошибках при проведении мелиоративных работ и т. п. После закрепления песка псаммофитами создаются благоприятные условия для произрастания других растений: сосновых лесов на песчаных дюнах, бахчевых культур на степных и пустынных песках. При этом сами псаммофиты находят для себя все меньше благоприятных условий и исчезают (вытесняются), что приводит к полной смене растительных ассоциаций и животного населения.

Почва состоит из хорошо выраженных слоев, часто различающихся по цвету. Эти слои называются почвенными горизонтами, а последовательность горизонтов от поверхности вглубь называется почвенным профилем. Для автоморфных почв это, как правило, следующие горизонты:

- верхний горизонт – горизонт А (гумусовый), разделен на слои: подстилка (А0); гумусово-аккумулятивный (А1);

- выщелоченная (светлоокрашенная, т. е. в этом слое часть минеральных веществ и окрашивающих почву гуминовых кислот вымыты или извлечены растениями) – это элювиальный горизонт А2 (характерен для лесных почв);

- глубже горизонта А расположен горизонт В – иллювиальный, или горизонт вмывания;

- еще ниже залегает материнская горная порода С, из которой формируется почва.

Для умеренных, полярных широт большое экологическое значение имеет снежный покров в зимнее время (его толщина, рыхлость), так как он обеспечивает благополучную зимовку многих видов растений и почвенных микроорганизмов. Наземным животным – каждому виду – свойственна определенная критическая глубина снега, при которой ему становится трудно передвигаться и добывать пищу.

Рельеф может создавать разнообразие окружающих условий в пределах территорий с одинаковым климатом. С увеличением высоты на каждые 1000 м температура воздуха снижается примерно на 6 о С. В холмистой и сильно пересеченной местности ее наклон и экспонированность солнечным лучам определяют температуру, освещенность и влажность почвы. На крутых склонах почвы хорошо дренируются, что приводит к недостатку влаги для растений, хотя в близлежащих низменных местах почва насыщена влагой. Микрорельеф защищает или, наоборот, усиливает воздействие ветра.

Таким образом, орографические факторы оказывают на биоценозы не только прямое, но и косвенное влияние (орография – морфологическое описание форм рельефа). Вертикальные и горизонтальные особенности рельефа обусловливают разнообразные формы местообитаний, занимаемых биогеоценозами: сплошные пространства для однородных территорий; ленточные формы, пояса для разных уровней склонов оврага; локальный, островной характер на участках микрозападин, ложбин, бугров и холмов, около небольших водоемов и в них самих и т. п. Поэтому по профилю, расположенному от вершины водораздела к берегу реки или ко дну оврага, может быть представлено несколько разных биогеоценозов.

Источник

Рельеф как фактор почвообразования.

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба. Влияние рельефа сказывается главным образом на перераспределении тепла и воды, которые поступают на поверхность суши.

Рельеф района в значительной мере определяет конкретное проявление воздействия других факторов при почвообразовании.

Контролируя распределение и взаимоотношение факторов почвообразования, рельеф оказывает весьма сильное влияние на географию почв. При этом роль и значение форм мега- и макрорельефа, с одной стороны, и мезо- и микрорельефа, с другой, заметно отличаются.

Под мега- и макрорельефом понимают самые крупные формы рельефа, определяющие общий облик большой территории: равнины, плато, горные системы. Возникновение макрорельефа связано главным образом с тектоническими явлениями в земной коре.

Влияние форм мегарельефа проявляется преимущественно в регулировании распределения атмосферной влаги, переносимой крупными воздушными массами, и в изменении гидротермических условий в зависимости от абсолютной высоты.

На равнинах и обширных плато происходит постепенное изменение количества атмосферных осадков. Это создает необходимые условия для постепенной смены типов растительности и образования биоклиматических зон, что обусловливает формирование почвенных зон.

Мезорельеф – формы рельефа средних размеров: холмы, лощины, долины террасы и их элементы – плоские участки и склоны разной крутизны. Возникновение мезорельефа связано в основном с экзогенными геологическими процессами, на которые оказывают большое влияние медленные поднятия и опускание отдельных участков суши.

Под микрорельефом понимают мелкие формы рельефа, занимающие незначительные площади (от нескольких квадратных дециметров до нескольких сотен квадратных метров), с колебаниями относительных высот в пределах одного метра. Сюда относятся бугорки, понижения, западины, возникающие на ровных поверхностях рельефа.

Влияние форм мезо- и микрорельефа на почвообразование проявляется на ограниченной площади в перераспределении солнечной энергии и выпавших атмосферных осадков.

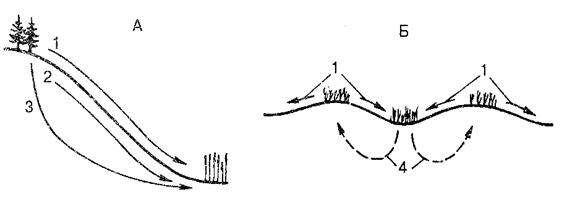

Рис. 1. типы склонов

По крутизне различают пологие (3 — 6 0 ), покатые (6 — 15 0 ), крутые (15 — 45 0 ), обрывистые (более 45 0 ) склоны. По длине различают склоны короткие (менее 50 м), средние (50 – 500 м) и длинные (более 500 м).

Перераспределение солнечной энергии на поверхности зависит от крутизны склонов и их экспозиции.

Склоны разных экспозиций имеют свои микроклиматические особенности (гидротермические режимы) и, как следствие, свою растительность и почву.

Перераспределение атмосферной влаги обусловлено тем, что атмосферные осадки стекают в пониженные места. В результате чего почвы верхней части склонов получают меньше влаги, чем находящиеся рядом почвы понижений.

Перераспределение почвенной массы в зависимости от количества и качества (мелкий моросящий дождь, ливень, снег и т.п.) атмосферных осадков происходит повсеместно, однако степень выраженности этого процесса в значительной мере определяется характером рельефа. Равнинный рельеф с незначительными понижениями благоприятствует перемещению наиболее тонких частиц. Перераспределение тонких частиц отражается на механическом и химическом составе почв разных элементов рельефа. Еще в большей степени влияет мезорельеф на миграцию водорастворимых соединений. При наличии резко расчлененного рельефа со значительной амплитудой высот происходит перемещение грубых обломков.

Поверхностный сток и перемещение почвенно-грунтовых вод обусловливает направленную миграцию твердых частиц и растворимых соединений и своеобразный обмен между элементами мезо- и микрорельефа. В результате поверхностного стока талых или дождевых вод верхние горизонты почвы размываются, и почвенная масса переносится в относительно пониженные места, т.е. при смыве почвы со склонов происходит намывание почвы в отрицательных элементах.

Поэтому расположенные в одном и том же ландшафте, часто разделенные лишь десятками метров почвы существенно отличаются водно-воздушным режимом, значениями рН, содержанием подвижных форм химических элементов. Все это приводит к поселению и развитию различной растительности, к существенным различиям в синтезе и разложении органического вещества, превращении почвенных минералов и, в конечном счете, к образованию разных почв в различных условиях рельефа.

Почвы положительных элементов рельефа формируются в независимых, автономных, ландшафтно-геохимических условиях. Эти почвы относятся к автоморфному типу. Почвы понижений развиваются под воздействием поверхностных и грунтовых вод, обогащенных химическими элементами и соединениями, извлеченными из почв вышерасположенных участков. Следовательно, почвы отрицательных элементов мезорельефа находятся в подчиненных ландшафтно-геохимических условиях. Эти почвы относятся к гидроморфному типу почв. геохимическая зависимость гидроморфных почв от автоморфных называется геохимическим сопряжением (рис. 2).

Рис. 2. Схема геохимического сопряжения (В. В. Добровольский, 1999)

А – условия мезорельефа: 1 – поверхностный сток; 2 – внутрипочвенный сток; 3 — грунтовый сток; Б – условия микрорельефа: 1 – поверхностный сток; 4 – движение почвенной воды (пунктир – подъем воды по капиллярам)

В условиях мезорельефа геохимическая связь имеет одностороннюю направленность, причем почвы относительно низких участков находятся под влиянием более высоких.

В условиях микрорельефа геохимическое сопряжение почвы носит двустороннюю направленность. Химические элементы, мигрирующие с поверхностным стоком в микрозападины, вмываются с фильтрующимися водами и обогащают почву понижений. Однако быстрое иссушение микроповышений вызывает энергичное подтягивание почвенных вод по капиллярам, вместе с которыми большая часть химических элементов возвращается. Происходит как бы взаимообмен подвижными соединениями.

Микрорельефу принадлежит ведущая роль в формировании комплексного и мозаичного покрова.

Таким образом. В настоящее время выделяют по положению в рельефе и по определяемому им перераспределению осадков группы почв.

Автоморфные почвы – формируются на ровных поверхностях и склонах в условиях свободного стока поверхностных вод, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 6 метров).

Полугидроморфные почвы – формируются при кратковременном застое поверхностных вод или при залегании грунтовых вод на глубине 3-6 м (капиллярная кайма может достигать корней растений).

Гидроморфные почвы – формируются в условиях длительного поверхностного застоя вод или при залегании грунтовых вод на глубине менее 3 м (капиллярная кайма может достигать поверхности почвы).

Рельеф вносит существенное изменение в распределение атмосферных осадков и, следовательно, типов растительности и почв.

Источник