Научная электронная библиотека

5. Морфологические характеристики почв

Морфологические признаки – внешние признаки почвы, по которым ее можно отличить от породы, друг от друга, судить о направлении и степени выраженности почвообразовательного процесса.

Внешние признаки почв отражают внутренние процессы, происходящие в них, их происхождение (генезис), историю развития.

Строение почвенного профиля – общий вид почвы со всеми почвенными горизонтами.

Генетические почвенные горизонты – однородные, обычно параллельные поверхности слои почвы, составляющие почвенный профиль, различаются между собой по морфологическим признакам.

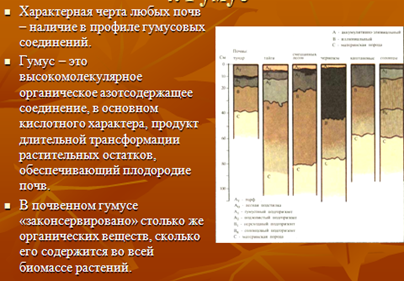

Гумусовый (А1) – гумусово-аккумулятивный самый темный горизонт с максимальным содержанием органических соединений (рис. 28).

Пахотный горизонт (Апах) – измененный продолжительной обработкой поверхностный горизонт, сформирован из различных почвенных горизонтов на глубину постоянной обработки. От нижних слоев отделяется ясной ровной границей.

Рис. 28. Гумусовые горизонты почв

Элювиальный, вымывной (А2) – горизонт, из которого органические и минеральные вещества выносятся в нижние слои.

Иллювиальный, вмывной (В) – горизонт, в котором аккумулируются соединения и коллоиды, вмываемые из верхних слоев. По характеру и сложению может расчленяться на В1 и В2. По преобладающему виду накопленных соединений различают: Вh, Вk, Вs – соответственно горизонты накопления гумуса, карбонатов, солей.

Иллювиирование – процесс накопления различных веществ в профиле, мигрирующих с нисходящими токами почвенной влаги, чаще в гравитационной форме, как результат элювиирования, включая элементарный процесс выщелачивания. В результате формируется один или несколько иллювиальных горизонтов.

– глинистые частицы, образованные в процессе лессиважа;

– аморфные полуторные окислы и ил, как следствие подзолистого процесса (кислотный гидролиз);

– оксиды железа и алюминия в свободной форме или связанные с гумусом в песчаных почвах бореального пояса;

– набухающие глины с обратимой коагуляцией в результате солонцового процесса;

– кальцит, гипс, соли, залегающие отдельными горизонтами или совместно.

Лессиваж (иллимеризация) – процесс перемещения в профиле почв илистой фракции без ее химического разрушения.

Материнская (почвообразующая) порода (С) – слабо затронутая почвообразованием.

Подстилающая порода (D), не затронутая почвообразованием.

Основные формы переходов горизонтов в почвенном профиле

Это один из критериев интенсивности почвообразования, диагностический признак. Различают следующие виды.

1. Ровная граница. Выражена у большинства почв при постепенном переходе между слоями. Есть и в пахотных горизонтах.

2. Волнистая граница. Мелковолнистая с разницей высот менее 5 см, средневолнистая – 5–10 см, сильноволнистая – более 10 см.

3. Языковатая граница. Мелкоязыковатая – глубина затеков до 5 см, глубокоязыковатая – более 10 см. Отношение глубины языка к их ширине 2–5 см. При большей ширине граница будет затечной.

4. Затечная граница – у почв с потечным характером гумуса (криогенные) или подвергшихся очень глубокому периодическому растрескиванию. Глубина затеков к их ширине превышает 5 см.

Характер перехода между горизонтами

1. Резкий. Граница может быть выделена на стенке разреза ножом с неопределенностью 1–2 или 3 см при любой форме границы.

2. Ясный – граница прослеживается четко и может быть выделена на стенке с неопределенностью 1–3, 2–5, 3–6 см. Характерен для нижней части горизонта А2 подзолистых почв и гумусовых слоев черноземов, сильно оглеенных горизонтов.

3. Заметный – граница шириной 3–5 см. Встречается в нижней части профиля элювиально-иллювиальных почв.

4. Постепенный – более 5, иногда 6–10 см. Характерен между горизонтами красноземов или ферраллитных почв, подгоризонтами гумусового горизонта черноземов.

Мощность почв – ее вертикальная протяженность, толщина от поверхности до глубины залегания материнских пород.

У различных типов почв она колеблется в среднем от 50 до 150 см. Для черноземов, каштановых и луговых солонцов при мощности горизонта АВ менее 30 см – почвы маломощные, более 30 – мощные.

Окраска почвы – наиболее доступный и заметный морфологический признак. Гумус окрашивает горизонты в черные, темно-серые тона, оксид железа – в ржаво-охристый цвет, кремнезем и карбонат кальция придают почве белесую окраску. На окраску также влияют влажность почв (сухие почвы более светлые) и структурное состояние (распыленные, бесструктурные почвы кажутся светлее структурных).

Влажность почвы. В полевых условиях по степени увлажнения почвы различают следующие категории:

• сухая – при раздавливании комков пыли, наличие влаги не ощущается; свежая – не пылит, при сжатии не крошится, прохладная;

• слегка увлажненная – холодит руку, при подсыхании светлеет;

• влажная – при сжатии слипается, деформируется, оставляя следы пальцев, при подсыхании заметно светлеет;

• сырая – при сжатии вода не просачивается, почва липнет к ладони, оставляя след;

• мокрая – из зажатого в руке комка почвы выделяется влага.

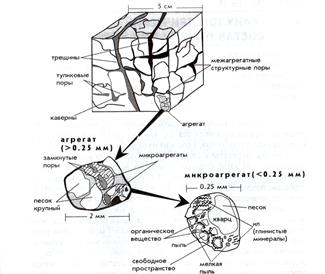

Структура почвы – взаимное расположение структурных отдельностей (агрегатов), на которые способна распадаться почвы. Обязательным условием формирования структуры является наличие мелких механических элементов и клеющего материала в виде гумуса и глины, которые находятся в коллоидном состоянии. В результате их взаимодействия, адсорбции и коагуляции под влиянием растительных сообществ и микроорганизмов образуются органо-минеральные агрегаты разной величины и формы (рис. 16, 17).

Структурные агрегаты (отдельности, педы) представляют собой почвенную отдельность определенной формы с ясно очерченными поверхностями граней (Шоба и др., 2012).

Сложение почв – расположение почвенных частиц и структурных агрегатов относительно друг друга, внешнее выражение плотности и пористости почв.

Характеристика почв и горизонтов по сложению

Слитые. Очень плотное прилегание частиц, почти без скважин и пор. Характерен для иллювиальных горизонтов солонцов и бесструктурных глинистых почв. Лопатой вскопать не возможно, только ломом разбить. От ножа остается черта на стенке почвенного разреза. При нажиме нож входит в почву на 2–3 мм.

Плотные. Почвы с трудом поддаются копке. Характерна для суглинистых и глинистых почв, обогащенных коллоидами. Нож входит на 1–2 см.

Рыхлые. Слабо уплотненные почвы. Наблюдаются в суглинистых и глинистых хорошо оструктуренных гумусовых горизонтах, в пахотном слое почв после их обработки. Нож входит в почвенный горизонт на 2–5 см.

Рассыпчатые. Сыпучая масса в сухом состоянии. Такое сложение характерно для песчаных и супесчаных малогумусных почв.

Пористость зависит от размера и формы пор и трещин внутри структурных отдельностей или между ними.

Тонкопористые почвы хорошо пронизаны порами диаметром менее 1 мм; пористые – размер пор 1–3 мм, губчатые имеют пустоты в почве размером 3–5 мм; у ноздреватых (дырчатых) размер пустот составляет 5–10 мм; ячеистые, диаметр пор превышает 10 мм; трубчатые – пустоты в форме каналов, прорытых землеройкой, биотой.

Гранулометрический состав почвы – сочетание в почве частичек разного диаметра: песка, пыли, глины, ила. В полевых условиях его определяют визуально, органолептически (табл.2, рис. 26, 27. табл. 2).

Рис. 27. Схема агрегатного строения почвы по Е. В. Шеину, 2005

1. Кубовидный тип

Глыбистая Крупнокомковатая Комковатая Мелкокомковатая

Крупнозернистая Зернистая Мелкозернистая Пылеватая

Крупноореховатая Ореховатая Мелкоореховатая

2. Призмовидный тип

|  |

3. Плитовидный тип

Пластинчатая Листовая Скорлуповидная Чешуйчатая

Рис. 30. Формы структурных отдельностей (по С. А. Захарову)

Таблица 2. Показатели «мокрого» способа определения

гранулометрического состава почв в поле (по Н. А. Качинскому)

Гранулометрический состав

Морфология при испытании

Шнур не образуется.

Слипается, но шнур не скатывается.

Шнур, разрушается при раскалывании.

Шнур сплошной, распадается

при свертывании в кольцо.

Шнур сплошной, кольцо с трещинами.

Шнур сплошной, кольцо без трещин.

Новообразования – скопление в генетических горизонтах почв веществ, морфологически отличных от основной массы, но являющихся продуктами почвообразования.

Новообразования химического происхождения – результат химических процессов, осаждение на месте образования, перемещение (оксиды железа, карбонаты кальция, гипс, легкорастворимые соли, и др.

Морфология карбонатных новообразований по В. А. Ковде (1985):

Присыпки, налеты, корочки, выцветы, псевдомицелий чаще всего образованы тонкими кристаллами.

Пятна, прожилки, трубки выпадают из раствора в осадок вокруг корешков в полостях, оставленных насекомыми и корнями. Обычно они свидетельствуют о влиянии грунтовых вод или болотном режиме в прошлом или настоящем.

Пласты, плиты и горизонты цементации – плотные, почти непроницаемые горизонты, целиком состоят из СаСОз.

Конкреции, стяжения. В зависимости от консистенции и размеров среди них различают «белоглазку» (белые, мучнистые скопления округлой и овальной формы), «журавчики» (твердые, угловатой формы), лёссовые «куклы» (5–10 см диаметром, ветвистые стяжения углекислого кальция и оксидов железа).

Новообразования биологического происхождения (животного и растительного) различаются по видам: червоточины (извилистые ходы червей), капролиты (экскременты дождевых червей в виде клубочков), дендриты (узелки мелких корешков на поверхности структурных отдельностей), корневины (сгнившие крупные корни), кротовины (пустые или заполненные поры роющих животных).

Включения – это вещества органического или минерального происхождения, наличие которых не связано с почвообразованием. Например, обломки горных пород, раковины моллюсков, остатки корней и стволов, следы жизнедеятельности животных, антропогенные включения.

1. Литоморфы – обломки камней, галька, валуны, случайно рассеянные в почве, характеризующие ее состав и строение.

2. Криоморфы – формы льдистых образований, связаны с сезонным или многолетним промерзанием – льдистые прожилки, конкреции, линзы, прослои.

3. Антропоморфы – обломки кирпича, осколки стекла, фарфора, керамика, остатки захоронений, построек, металлические предметы.

4. Биоморфы. а) кости, раковины; б) захороненные остатки корней, стеблей, стволов; в) окремнелые, обызвестковые, загипсованные, ожелезненные остатки растений.

Источник

Морфологические признаки как внешнее отражение почвообразовательных процессов, состава и свойств почв

Как уже отмечалось, в результате образования почв произошли большие изменения в составе и свойствах материнских пород. Это отразилось на изменении их внешнего вида или внешних признаков. Внешние признаки называют морфологическими.

К ним относятся строение почвенного профиля, мощность почвы и отдельных горизонтов, окраска почвы, ее влажность, гранулометрический состав, структура, сложение, новообразования, включения, характер перехода от одного генетического горизонта к другому и иные особенности.

Строение почвенного профиля

В связи с тем что они точно отражают последействия определенных почвообразовательных процессов, состав и свойства почв, их используют в классификационных целях, для диагностики почв; по ним можно делать выводы о плодородии и эволюции почв, что очень важно для агрономической практики. Приведем краткое описание внешних, или морфологических, признаков почв.

Каждая почва состоит из слоев, или генетических горизонтов, характерных только для нее. Определенное сочетание горизонтов составляет профиль почвы. Например, в целинной дерново-подзолистой почве сверху выделяется горизонт лесной подстилки.

Под ним — гумусовый горизонт, ниже — подзолистый, иллювиальный, далее горизонт, переходный к материнской породе, и материнская порода; для болотной почвы обязательными будут торфяный слой и под ним — минеральный глеевый горизонт.

Почвы получили названия по наличию тех или иных горизонтов с соответствующими морфологическими признаками. Названия почв на почвенных картах обозначают индексами (П д — дерново-подзолистые, Л — лесные почвы, Ч — черноземы и т. д.).

Каждый горизонт также имеет название и индекс:

- Ао — горизонт лесной подстилки или степной войлок;

- А — гумусово-аккумулятивный горизонт;

- Ап — пахотный;

- А2 — аллювиальный (подзолистый, осолоделый);

- В — иллювиальный, или горизонт вмывания.

В черноземах этим индексом может обозначаться горизонт без признаков иллювиированности; Т — торфяный; G — глеевый, другие горизонты; С — материнская порода; Д — подстилающая порода. Горизонт с морфологическими признаками выше- и нижележащего слоев называют переходным и обозначают двумя буквами, например А2В, ВС; первая буква —индекс вышележащего слоя, вторая — нижележащего.

В третьей части учебника вы ознакомитесь со строением профиля основных типов почв России, используемых в земледелии, с их составом и свойствами, а на лабораторно-практических и полевых занятиях закрепите свои знания.

Изучите характерные признаки разных почвенных горизонтов и по их наличию в профиле будете давать названия почв, освоите методы выполнения химических и других анализов образцов почв генетических горизонтов, а в итоге по морфологическим и аналитическим показателям научитесь оценивать уровень плодородия почв.

Мощность почвы и отдельных горизонтов

Мощность почвы складывается из мощности отдельных горизонтов. Под почвенным слоем выделяется слабозатронутая почвообразовательным процессом материнская порода. Мощность отдельных горизонтов обозначают в сантиметрах (верхняя и нижняя границы от поверхности).

Например Ап 0—22 см, В1 57—82 см. Эти границы горизонтов определяются при просмотре профиля почвы сверху вниз по изменению одного или нескольких морфологических признаков.

Окраска почв

Окраска является наиболее заметным морфологическим признаком. Народные названия почв связаны именно с этим признаком: подзол (напоминает цвет золы), чернозем, серая лесная почва, каштановая, серозем.

Эти народные названия были использованы в почвоведении при разработке классификации почв, так как они характеризуют особенности гумусово-аккумулятивных процессов в разных почвенных зонах, состав и свойства почв.

Для определенных генетических горизонтов типична своя окраска, являющаяся отражением прошедших почвообразовательных процессов, химического и минералогического составов твердой фазы почв. Гумусовые вещества окрашивают почву и ее горизонты в черные, серые и бурые тона.

Окисные соединения железа придают красноватые, ржавые и желтоватые оттенки, а закисные соединения — сизовато-голубоватые (в глеевых горизонтах болотных почв), соединения марганца — фиолетово-черные оттенки.

Диоксид кремния, или кремнезем, образующийся в подзолистом горизонте при разрушении алюмосиликатов, в результате подзолистого процесса почвообразования обусловливает белесую окраску, углекислый кальций, каолинит, гидрат окиси алюминия — белую и т. д.

Почвенная окраска обычно является смешением окрасок, составляющих почву химических соединений. Она не бывает яркой. Интенсивность окраски зависит от влажности почв: чем влажнее почва, тем темнее окраска; глыбистая поверхность вспаханного поля выглядит более темной.

В утренние часы преобладание ультрафиолетовых лучей в солнечном спектре, а вечером — инфракрасных изменяет цветовые оттенки почвы. Поэтому сравнивать цвета почв следует в сухом состоянии и в дневное время.

Названия окрасок почв имеют свою специфику; иногда отмечают даже оттенки, например светло-бурая, светло-серая с белесым оттенком, буровато-серая и т. д. Для того чтобы правильно назвать окраску почв, необходимо приобрести определенный опыт; целесообразно использовать шкалы окраски почв, исключающие субъективизм.

Влажность почв как морфологический признак

В полевых условиях важно охарактеризовать внешние признаки увлажненности почв. Это позволяет сделать предположение о наличии капиллярного подъема воды в почвенный слой от горизонта почвенно-грунтовых вод.

Выявить присутствие свободной воды в профиле почв, влияющей на развитие восстановительных процессов, определить глубину промачивания почв после дождя или глубину иссушения почв в засушливый период лета и т. д.

В полевых условиях выделяют пять групп внешних признаков влажности почвенных горизонтов (суглинистого и глинистого гранулометрических составов).

- Почвенный горизонт сухой — образец почвы из горизонта, помещенный на ладонь, не холодит руку, после его сжатия в руке он рассыпается.

- Почвенный горизонт свежий — образец почвы холодит руку, после его сжатия в руке комок почти не рассыпается.

- Почвенный горизонт влажный — образец почвы при сжатии в руке хорошо держит форму, но раскатать его в шнур не удается; лист фильтровальной бумаги, приложенный к почве, сыреет.

- Почвенный горизонт сырой — образец почвы легко формуется, из него можно легко скатать шарик и раскатать его в шнур.

- Почвенный горизонт мокрый — из него сочится вода.

Эти внешние признаки влажности почв с некоторой корректировкой можно также использовать для песчаных и супесчаных почв.

Почвенная структура

Это агрегаты, на которые распадается твердая фаза почвы. Они морфологически различаются по форме, размеру и свойствам, состоят из склеенных природными «цементами» частиц песка, пыли и ила.

Основными природными клеящими веществами являются гумус, наиболее дисперсная часть ила, гидроксиды железа и алюминия, бикарбонат кальция.

В таблице 7 приводится классификация почвенной структуры, основы которой заложены С. С. Захаровым. По размеру различают три группы агрегатов: макроструктура (> 10 мм), мезоструктура (0,25—10 мм) и микроструктура ( 200

II тип — призмовидная

Гранулометрический состав как морфологический признак

Определение гранулометрического состава в поле дает возможность понять, почему почвы содержат неодинаковое количество гумуса и элементов питания, почему одни почвы поспевают для обработки раньше, а другие позже, почему генетические горизонты имеют разный гранулометрический состав и т. д.

По изменению гранулометрического состава определяют мощность почвы и отдельных горизонтов, устанавливают границы между почвами. Известно много примеров, подтверждающих, что гранулометрический состав является важным морфологическим признаком.

Для определения гранулометрического состава почв разработаны лабораторные и полевые методы. Среди лабораторных методов наиболее признан метод Н. А. Качинского, имеющий достаточно высокую точность.

При изучении почв в природных условиях используют полевой метод. Он менее точен, но позволяет быстро дать главное название гранулометрического состава.

Полевой метод определения гранулометрического состава почв и пород основан на увлажнении их образцов до оптимальной влажности (до сырого состояния).

Скатывании из него шарика между ладонями, раскатывании в шнур и изгибании шнура. Названия по гранулометрическому составу дают в зависимости от того, как ведет себя при этом образец.

Полевой метод определения гранулометрического состава

Полевое название гранулометрического состава

Признаки поведения сырого образца почвы или породы