Mse-Online.Ru

Водно-воздушный режим почвы

Требования сельскохозяйственных культур к водно-воздушному режиму почвы. Для развития и роста сельскохозяйственных культур необходимы одновременно свет, тепло, вода, воздух и питание. Вода, воздух и минеральные вещества — исходные материалы для создания органического вещества под действием света в процессе фотосинтеза.

В период вегетации растение потребляет огромное количество воды (99,8 %) на транспирацию (испарение воды через листовую поверхность) и только 0,2 % — на построение своих органов.

Вода поступает из почвы в растение через его корневую систему. В растении идет постоянный ток воды от корней к листьям. Чтобы растение нормально развивалось, этот ток должен пополнять все потери воды на испарение через листья, то есть в почве всегда должен быть достаточный запас эффективной влаги. Это одно из основных требований, предъявляемых растениями к водно-воздушному режиму любой почвы, на которой они произрастают. Для удовлетворения этого требования влажность почвы должна быть всегда близка к ее наименьшей влагоемкости.

Одновременно с водой в почве должен быть и кислород, который непрерывно расходуется на дыхание корней растений и аэробных бактерий, на окислительные процессы, происходящие в почве.

Огромное количество аэробных бактерий разлагает органические вещества в почве на минеральные соединения, необходимые для питания растений.

Таким образом, второе основное требование, предъявляемое растением к водно-воздушному режиму почвы,— это постоянный приток воздуха в почву.

Водный, воздушный и питательный режимы, почвы взаимосвязаны и наиболее благоприятны для растений тогда, когда в почве все капиллярные поры заполнены водой, а некапиллярные заняты воздухом. Однако такого статического положения в природе нет.

Из почвы вода постоянно расходуется на испарение с ее поверхности и на транспирацию, поэтому соотношение в почве воды и воздуха постоянно меняется. При этом влажность почвы в условиях орошения не должна опускаться ниже критической (влажности, соответствующей разрыву капилляров), при которой начинает замедляться накопление растительной массы. Эта влажность выше влажности устойчивого завядания.

Нижняя граница допустимого снижения влажности почвы изменяется в зависимости от почв и культур в пределах 60…80 % наименьшей влагоемкости. В начале вегетации критическая влажность несколько больше, чем в период прекращения роста, налива зерна и спелости. Для зерновых, овощных культур и люцерны нижняя граница допустимого иссушения разных почв составляет (% НВ): супесчаные — 65…60, легкосупесчаные — 70…65, среднесуглинистые — 75…70, тяжелосуглинистые — 80…75. Чем тяжелее почва, тем больший процент воды недоступен для растения и тем меньше воздуха в почве остается после полива.

В песчаных, супесчаных и суглинистых почвах за верхний предел влажности обычно принимают наименьшую влагоемкость, при которой объем воздуха в них вполне достаточен для нормального развития и роста всех культур.

Каждое растение предъявляет свои требования к температурному режиму почвы и воздуха. На прохождение каждой стадии развития растению требуется определенная, сумма среднесуточных температур при наличии в полной мере других факторов жизни. Сильное повышение температуры почвы задерживает рост корней, уменьшает растворимость кислорода в воде и в итоге снижает урожай. Поэтому условия внешней среды должны соответствовать биологии развития растений.

Источник

Почва, водно — воздушные свойства

Определение «Почва, водно — воздушные свойства» в ЭБНБ

Вода, находящаяся в почве, вступает с ее твердой фазой в определенные взаимодействия, характер и направленность которых обусловливается как сорбционными (молекулярное притяжение), менисковыми (капиллярные явления), гравитационными (сила тяжести) силами, так и физическими свойствами почвы. Эти силы и определяют те важнейшие свойства почвы, которые существенно влияют на ее водный режим, накопление и рациональное использование влаги растениями.

Влажность почвы — это отношение содержащейся в почве воды к массе абсолютно сухой почвы, выраженное в процентах. Влажность почвы зависит от количества выпадающих осадков, интенсивности потребления воды растениями, температуры воздуха и других факторов.

При постепенном высыхании почвы наступает такое состояние, когда в ней остается лишь влага, прочно удерживаемая почвой и недоступная для растений. Эта степень увлажнения почвы называется влажностью устойчивого завядания растений (ВЗ). Она может быть определена прямым методом в опытах с растениями; чаще ее определяют расчетным путем, умножая показатель максимальной гигроскопичности (МГ) на коэффициент 1,5. Влажность устойчивого завядания зависит от механического состава, плотности почвы, состава поглощенных катионов.

Границы значений влажности, характеризующей пределы появления различных категорий и форм почвенной влаги, называются почвенно — гидролитическими константами. Выделяются семь основных почвенно — гидролитических констант, которые выражают в процентах от массы или объема почвы.

Максимальная адсорбционная влагоемкость (МАВ) — наибольшее количество прочносвязанной воды, удерживаемое силами адсорбции; влага недоступна для растений.

Максимальная гигроскопичность (МГ) — наибольшее количество влаги, которое почва может сорбировать из воздуха, почти насыщенного паром (при относительной влажности воздуха более 94 %); влага недоступна растениям.

Почвенная влажность устойчивого завядания растений (ВЗ) — влажность почвы, при которой у растений появляются признаки завядания, не исчезающие при перемещении растений в атмосферу, насыщенную водяными парами; нижний предел доступности влаги для растений.

Влажность разрыва капиллярной связи (ВРК) — влажность почвы, находящаяся между наименьшей влагоемкостью (НВ) и почвенной влажностью устойчивого завядания растений (ВЗ), при которой подвижность подвешенной влаги в процессе иссушения резко уменьшается.

Наименьшая влагоемкость (НВ) — максимальное количество влаги, которое способна удержать почва в полевых условиях, при промачивании ее сверху, после стекания свободной (гравитационной) воды.

Капиллярная влагоемкость (KB) — максимальное количество воды, которое удерживается в почве в капиллярноподперто состоянии.

Полная влагоемкость, или полная водовместимость (ПВ) — количество воды, которое может содержаться в почве при заполнении водой всех ее пор.

Для развития растений наиболее благоприятна влажность почвы в интервале ВРК — НВ. В интервале НВ — ПВ водообмен ухудшается; такое увлажнение почвы является избыточным. При влажности почвы в интервале ВРК — ВЗ влага труднодоступна для растений.

Водопроницаемость — способность почвы впитывать и фильтровать воду. Она зависит от механического состава, состава перегноя и оструктуренности почв.

Легкие песчаные почвы обладают высокой водопроницаемостью ввиду большого количества некапиллярных промежутков. Тяжелые и особенно сильно распыленные почвы отличаютсяслабой водопроницаемостью. Структурные почвы вследствие достаточно развитой межагрегатной и внутриагрегатной пористости хорошо впитывают и удерживают влагу.

Водоподъемная способность — свойство почвы поднимать воду по капиллярам. Она определяется диаметром капилляров и зависит от плотности сложения почвы, агрегатного и механического состава.

В песчаных почвах, где капиллярные промежутки широкие, высота капиллярного поднятия редко превышает 0,5 — 1,0 м, тогда как на глинистых почвах она может достигать 4 — 5 м. При высокой капиллярности растения обеспечиваются влагой даже при длительной засухе. Однако она приводит к непроизводительной потере воды за счет излишнего испарения, а при сильной минерализации воды — к засолению почвы.

Испаряющая способность — потеря почвой влаги в результате физического испарения. Тяжелые распыленные почвы, особенно при образовании на них корки, больше теряют влаги, чем песчаные. Испарение воды на структурных почвах резко уменьшается из — за разобщенности капилляров отдельных агрегатов. Почвы плотные или с глыбистой структурой пересыхают быстрее, чем рыхлые. Испарение влаги усиливается при сильном ветре, повышении температуры и понижении влажности воздуха.

Основные источники увлажнения почвы — осадки (полив) и грунтовые воды. Влага в почве постоянно движется: поглощается растениями, испаряется в атмосферу, перемещается в глубокие горизонты. Временами она аккумулируется в почве в результате конденсации паров воды, восходящих токов из глубоких горизонтов и других статей водного баланса.

Водный баланс выражается формулой

В0 + Ос + Вг + Вк + Впр + Вб = Еисп + Ег + В» + Вп + Вс f В,,

где Во — начальный запас влаги, Ос — сумма осадков за период наблюдений, Вт — количество поступающей грунтовой влаги, Вк — конденсирующаяся из паров влага, ВПр — поверхностный приток воды, Вб — боковой приток почвенных и грунтовых вод, Еисп — испарившаяся влага, Ег — расход влаги на транспирацию, Ва — инфильтрующаяся в грунт влага, Вп — поверхностный сток, Вс — боковой внутрипочвенный сток, В — запас влаги в почве в конце периода наблюдений.

Содержание влаги в каждом почвенном горизонте определяется по формуле:

В = advH,

где В — запас воды в слое почвы, мм водного слоя, или м 3 га; а — влажность, %, dv — плотность почвы, гсм 3 ; Н — мощность горизонта, см.

В агрономической практике важно учитывать общий и полезный запас воды в почве.

Общий запас воды (ОЗВ) — суммарное количество влаги на заданную мощность почвы, выраженное в мм водного столба, или в м 3 га.

Полезный запас воды в почве (ПЗВ) — суммарное количество продуктивной, или доступной растениям, влаги в заданной толще почвогрунта. Чтобы рассчитать ПЗВ в почве нужно вычислить ОЗВ и запас труднодоступной влаги (ЗТВ). Последний рассчитывается аналогично общему запасу, но вместо запаса влаги по тем же горизонтам берут влажность устойчивого завядания растений (ВЗ).

Содержание полезной влаги в почве определяется разностью между ОЗВ и ЗТВ.

Оптимальный запас продуктивной влаги в метровом слое почвы в период вегетации находится в пределах 100 — 200 мм, а в пахотном слое — от 20 до 50 мм.

Воздушные свойства почвы и ее воздушный режим в значительной мере обусловлены ее пористостью. Благоприятная аэрация — необходимое условие нормального дыхания корней растений, высокой биологической активности почвы и образования окисленных форм минеральных соединений, наиболее доступных растениям. При недостатке воздуха в почве возникают восстановленные формы минеральных веществ, отрицательно влияющих на растения и почвенную микрофлору.

Важнейшими воздушными свойствами почвы являются возду — хоемкость и воздухопроницаемость.

Воздухоемкость — объем пор, содержащих почвенный воздух при влажности, равной наименьшей влагоемкости почвы. Определяется размером некапиллярных, или межагрегатных пор. Объем воздуха, заключенный в порах, не занятых водой, называют пористостью аэрации. В бесструктурных почвах она невысокая и быстро снижается при их увлажнении. Структурные почвы вследствие хорошо развитых межагрегатных промежутков имеют большую пористость аэрации даже при сильном увлажнении. В культурных почвах содержание воздуха колеблется в пределах 8 — 36 % общего объема почвы.

Воздухопроницаемость — свойство почвы пропускать через себя воздух. Она является важным условием нормального газообмена между почвой и атмосферой.

Воздухопроницаемость хорошо выражена на легких, структурных и нормально увлажненных почвах. Тяжелые, бесструктурные и переувлажненные почвы слабовоздухопроницаемы. Нормальная воздухопроницаемость обеспечивается в почвах, где некапиллярная пористость составляет не менее 10 — 15 %.

Источник

Водный, воздушный и тепловой режимы почв

Почва способна поглощать и удерживать воду и в ней всегда находится определенное количество влаги. Вода поступает в почву в виде атмосферных осадков, грунтовых вод, при конденсации водяных паров из атмосферы, при орошении.

Почвенная вода является жизненной основой растений, почвенной фауны и микрофлоры, получающих воду главным образом из почвы и оказывает прямое и косвенное влияние на рост, развитие и урожайность растений.

Растения расходуют воду в огромном количестве, но ими усваивается только часть почвенной влаги, которая удерживается силами, меньшими, чем сосущая сила корней, – продуктивная влага. Для создания 1 г сухого органического вещества потребляется от 200 до 1000 г воды. Растения нормально развиваются только при постоянном и достаточном количестве влаги в почве. Недостаток, как и избыток, влаги в почве ограничивает продуктивность растений. В этом случае неэффективными становятся различные приемы, направленные на повышение урожаев сельскохозяйственных культур (внесение удобрений, известкование и др.).

Водообеспеченность растений определяется не только количеством поступающей воды в почву, но и ее водными свойствами, способностью почвы впитывать, фильтровать, удерживать, сохранять воду и отдавать ее растению по мере потребления. От содержания воды в почве зависят интенсивность протекающих в ней процессов, передвижение веществ и формирование почвенного профиля, водно-воздушный, питательный и тепловой режимы, ее физико-механические свойства

В одинаковых климатических условиях при равной влажности почвы могут содержать разное количество доступной воды, что зависит от гранулометрического состава почв, структурного состояния, содержания гумуса и др.

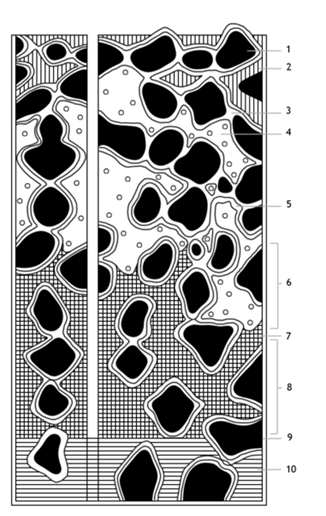

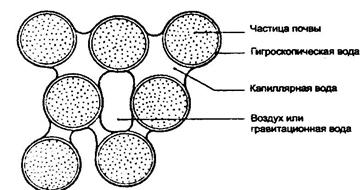

В почве вода содержится в различных формах (рис.1.29)

Рис. 1.29 Формы воды в почве (по Н.А. Качинскому)

1 — частица почвы;2 — гравитационная вода;3 — гигроскопическая вода;4 — почвенный воздух с парами воды;5 — плёночная вода;6 — зона открытой капиллярной воды;7 — капиллярнная вода;8 — зона замкнутой капиллярной воды;9 — уровень грунтовых вод;10 — грунтовые воды

Совокупность свойств почвы, которые определяют поведение почвенной воды в ее толще, называют водными свойствами. К ним относятся водоудерживающая способность, водопроницаемость и водоподъемная способность.

Водоудерживающая способность – способность почвы удерживать содержащуюся в ней воду. Её количественной характеристикой является влагоёмкость.

Влагоёмкость почвы – способность поглощать и удерживать определенное количество воды. В зависимости от сил, удерживающих влагу в почвах, различают максимальную гигроскопическую, капиллярную, наименьшую (полевую) и полную влагоемкости.

Максимальная гигроскопическая влагоемкость (МГВ) – это наибольшее недоступное растениям количество влаги (мертвый запас влаги), которое прочно удерживается молекулярными силами почвы (адсорбцией). Величина этой влагоемкости зависит от суммарной поверхности частиц, а также содержания гумуса: чем больше в почве илистых частиц и гумуса, тем она выше.

Капиллярная влагоемкость представляет собой запас влаги, удерживаемой над уровнем грунтовых вод капиллярными (менисковыми) силами. Она выражается в процентах от массы или объема почвы. Величина капиллярной влагоемкости, помимо мощности слоя, зависит от того, на какой высоте от зеркала грунтовых вод находится слой почвы: чем меньше эта высота, тем больше капиллярная влагоемкость.

Величина капиллярной влагоемкости зависит от наличия капиллярных пор, а также от плотности почвы. С капиллярной влагоемкостью связано важное в агрономической практике понятие капиллярной каймы. Капиллярной каймой называется весь слой подпертой влаги между уровнем грунтовых вод и верхней границей фронта смачивания почвы.

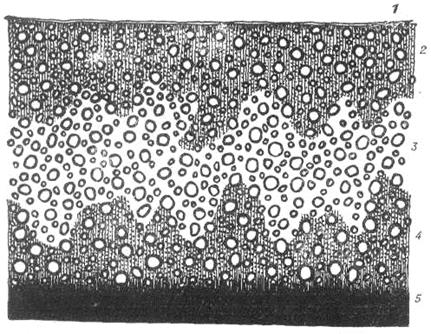

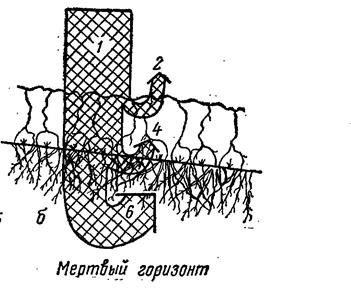

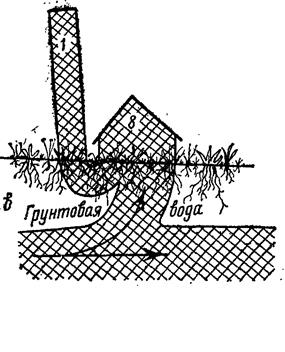

Различают подвешенную и подпертую капиллярную влагу (рис.1.30)

Наименьшая влагоемкость соответствует такой влажности, которая сохраняется в почвогрунте, не испытывающем капиллярного подтока влаги после стекания избыточной воды, поступающей к поверхности почвы. Это максимальное количество воды, фактически удерживаемое почвой в природных условиях в состоянии равновесия, когда нет испарения и дополнительного притока воды. Величина наименьшей влагоемкости зависит от гранулометрического, минералогического и химического состава почвы, ее плотности и скважности.

Когда в почве все поры заполнены водой, наступает состояние увлажнения, называемое полной влагоемкостью или водовместимостью. При полной влагоемкости влага в почве, находящаяся в крупных промежутках между твердыми частицами, непосредственно удерживается зеркалом грунтовых вод или водоупорным слоем. Практически в почвах, насыщенных водой до состояния полной влагоемкости, содержится 5—8% защемленного воздуха.

Рис. 1.30 Подвешенная и подпертая капиллярная влага:

1 — поверхность почвы; 2 — подвешенная вода; 3 — мертвый горизонт; 4 — подпертая вода; 5 — водоносный слой грунтовой воды.

Если отсутствует водоупорный слой и влага в толще почвы не подпирается грунтовыми водами, излишек воды сверх уровня полевой влагоемкости стекает, «проваливается» в глубокие горизонты. Разница между полной и полевой влагоемкостью называется максимальной водоотдачей.

Важной гидрологической характеристикой почвы является влажность устойчивого завядания растений (ВЗ). Это запас воды в почве, который недоступен растениям. Исходя из величины влажности завядания рассчитывают полезный (доступный растениям) запас воды в почве. Влажность устойчивого завядания зависит не только от свойств почвы (гранулометрического и минералогического состава, плотности, состава поглощенных катионов и др.), но и от биологических особенностей растений и их возраста.

Водопроницаемость – способность почв и грунтов впитывать и пропускать через себя воду, поступаюшую с поверхности. В процессе поступления и передвижения воды в почве можно выделить два этапа:

1) поглощение воды, 2) фильтрация.

В природных условиях четко разделить отдельные этапы практически невозможно.

Водопроницаемость почв находится в тесной зависимости от гранулометрического состава, структурного состояния почв, плотности, порозности, влажности и длительности увлажнения. Также влияет на водопроницаемость почв их способность к набуханию и усадке, состав поглощенных катионов.

В почвах тяжелого гранулометрического состава (при прочих равных условиях) водопроницаемость всегда меньше, чем в легких. Снижает ее и присутствие набухающих коллоидов (Nа + ,Мg 2+ ), так как такие почвы очень быстро набухают и плохо впитывают и фильтруют воду. Если почва рыхлая, хорошо оструктурена, ее водопроницаемость будет значительно выше по сравнению с плотными, бесструктурными почвами.

Водоподъемная способность – свойство почвы вызывать восходящее передвижение в ней воды за счет капиллярных сил. Высота подъема воды в почвах и скорость её передвижения определяются в основном гранулометрическим составом, порозностью и структурным состоянием почв. Чем почва тяжелее и бесструктурней, тем больше потенциальная высота подъема воды, но скорость подъема меньше.

Благодаря водоподъемной способности почв грунтовые воды участвуют в дополнительном снабжении растений водой, развитии восстановительных процессов и засоления в почвенном профиле.

Почвы бесструктурные, с большим количеством капиллярных пор характеризуются высоким восходящим током воды и за счет испарения теряют много влаги. В оструктуренных почвах капиллярная влага менее подвижна благодаря разобщенности крупными порами и поэтому сохраняется лучше.

Испаряемость воды с поверхности почвы зависит от многих причин. Чем почва влажнее, тем она относительно больше испаряет влаги. Испаряющая способность почвы зависит от её гранулометрического состава, крутизны и экспозиции склона, физических свойств почвы, характера растительного покрова, а также от влажности воздуха.

Вся совокупность явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, удержания в почвенных горизонтах и расхода из почвы называется водным режимом. Количественной характеристикой водного режима является коэффициент увлажнения (КУ) – отношение суммы осадков за годовой цикл к испаряемости за этот же период.

В зависимости от величины коэффициента увлажнения выделяют следующие типы водного режима (по Г.Н.Высоцкому).

1.Мерзлотный тип. Характерен для районов распространения вечной мерзлоты, где она играет роль водоупора. Верхняя часть оттаявшей летом почвы большую часть вегетационного периода насыщена влагой. В регионах, где максимум осадков приходится на летний период и они промачивают почву до уровня грунтовых вод формируется сезонно-мерзлотный тип водного режима. Зимой при этом почва промерзает на глубину более трёх метров, полностью оттаивая лишь в июле-августе. До этого времени водный режим местности носит все черты мерзлотного типа.

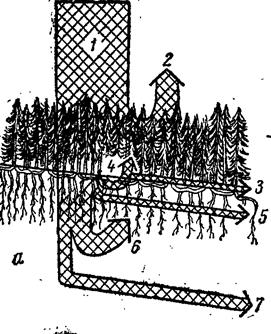

2.Промывной тип (КУ больше 1).Характерен для местностей, где сумма годовых осадков больше величины испаряемости. При таком типе водного режима почвенная толща ежегодно подвергается сквозному промачиванию до грунтовых вод. В почве идет интенсивное вымывание продуктов почвообразования. В таких условиях формируются почвы подзолистого типа, красноземы, желтоземы (рис.1.31).

Рис. 1.31 Схема влагооборота и водного баланса почвы при водном режиме промывного типа (по А.А. Роде)

1— осадки, 2 — влага, задержанная кронами; 3 — поверхностный сток: 4 — физическое испарение; 5 — внутрипочвенный сток; 6 — влага, потребляемая растениями, 7 — грунтовый сток, 8 — испарение.

При развитии эрозионных процессов в условиях промывного типа водного режима формируется проявляется эрозионно-промывной тип.

3.Периодически промывной тип (КУ от 0,8 до 1,2).Этот тип водного режима характеризуется средней многолетней сбалансированностью осадков и испаряемости. Сквозное промачивание почвы происходит только в отдельные годы. В таких условиях формируются серые лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные черноземы. Водообеспеченность почв неустойчивая

Для республики Беларусь характерны промывной и периодически промывной тип водного режима почв.

4..Непромывной тип (КУ меньше 1). Характерен для тех местностей, где влага осадков распределяется только в верхних горзонтах и не достигает грунтовых вод. Связь между атмосферными и грунтовыми водами осуществляется через слой с очень низкой влажности. Обмен влагой происходит путем передвижения воды в форме пара. В таких условиях формируются черноземы, каштановые, бурые полупустынные и серо-бурые пустынные почвы. Причем запасы влаги, накопленные к весне, интенсивно расходуются на транспирацию и испарение и к осени становятся ничтожно малыми. При таком типе водного режима без орошения земледелие не всегда возможно (рис.1.32).

Рис. 1.32 Схема влагооборота и водного баланса при непромывном типе водного режима (по А.А. Роде)

1— осадки, 2 — влага, задержанная кронами; 3 — поверхностный сток: 4 — физическое испарение; 5 — внутрипочвенный сток; 6 — влага, потребляемая растениями, 7 — грунтовый сток, 8 — испарение.

5. Застойный тип водного режима – формируется на территориях с постоянным избыточным увлажнением. Все поры почвы оказываются заполненными водой, испарению препятствует специфическая растительность (сфагновые мхи и др.). Характерные почвы: болотные.

6. Намывной тип водного режима – формируется при ежегодном продолжительном затоплении территории во время разлива рек.

5. Выпотной тип (КУ значительно меньше 1). Проявляется в степной, особенно в полупустынной и пустынной зонах при относительно близком залегании грунтовых вод. Для этого типа водного режима характерно преобладание восходящих токов влаги в почве за счет подтока ее по капиллярам от грунтовых вод. Если грунтовые воды минерализованы, в почву поступают и аккумулируются в верхних горизонтах легкорастворимые соли (рис.1.33).

6. Ирригационный тип. Формируется при дополнительном увлажнении почвы за счет орошения. При орошении могут сочетаться различные типы водного режима. В период полива тип водного режима промывной, затем он сменяется непромывным и даже выпотным. Вследствие этого в почве периодически создаются нисходящие и восходящие токи воды, что оказывает специфическое влияние на процесс почвообразования.

В условиях земледелия обязательным мероприятием является регулирование водного режима. Оно основывается на учете климатических и почвенных условий, а также биологических потребностей растений в воде.

Рис. 1.33 Схема влагооборота и водного баланса при выпотном типе водного режима (по А.А. Роде)

1— осадки, 2 — влага, задержанная кронами; 3 — поверхностный сток: 4 — физическое испарение; 5 — внутрипочвенный сток; 6 — влага, потребляемая растениями, 7 — грунтовый сток, 8 — испарение.

Как правило, оптимальные для большинства роста и развития растений условия создаются при приблизительно равном количестве поступающей и расходующейся влаги, то есть при КУ приближающемся к 1. Поэтому для конкретных почвенно-климатических условий способы регулирования водного режима почв имеют свои особенности.

Почвенный воздух – один из факторов жизни растений в ней практически всегда в том или ином количестве присутствует почвенный воздух (табл.1.8).

Кислород воздуха необходим для прорастания семян, дыхания корней растений, почвенных микроорганизмов. Он участвует в реакциях окисления минеральных и органических веществ. При окислении органического вещества почвы происходит круговорот углерода, азота, фосфора и других элементов питания. При недостатке кислорода ослабляются дыхание, обмен веществ, а при отсутствии в почве свободного кислорода прекращается развитие растений. Косвенное влияние недостатка кислорода в почве связано с понижением окислительно-восстановительного потенциала, развитием анаэробных процессов, образованием токсичных для растений соединений, снижением доступных питательных веществ, ухудшением физических свойств почвы.

Таблица 1.8 Порозность и аэрация структурной почвы, сложенной агрегатами различных размеров (по А. Дояренко)

| Свойства почвы | Размер агрегатов, мм | ||

| Менее 0,5 | 1-2 | 3-5 | |

| Порозность, % общая капиллярная аэрации | 47-49 45-47 2-3 | 55-59 25-27 30-32 | 60-62 23-24 38-39 |

| Содержание воздуха, % | 27,7 | 39,6 | 38,7 |

| Содержание кислорода,% | 0,14 | 5,71 | 7,51 |

| Содержание NO3, мг/кг | 9,0 | 34,3 | 45,8 |

Кроме того, почва сорбирует токсичные промышленные выбросы газов и очищает атмосферу от загрязнения.

Совокупность ряда физических свойств, определяющих состояние и поведение почвенного воздуха в профиле, называются воздушно-физическими свойствами почв. Наиболее важными являются воздухоёмкость, воздухосодержание, воздухопроницаемость или аэрация, воздухообмен.

Общей воздухоемкостью почв называют максимально возможное количество воздуха, которое содержится в воздушно-сухой почве ненарушенного сложения при нормальных условиях (%об.).

Она зависит от пористости и влажности почвы. Чем выше пористость и меньше влажность почвы, тем больше воздухоемкость. На воздухоемкость влияют гранулометрический состав и структура почвы. Чем структурнее почва, тем больше в ней крупных некапиллярных пор, свободных от воды, а следовательно, выше ее влагоемкость. В распыленных бесструктурных почвах мало воздуха. Нормальная аэрация почв обеспечивается в том случае, если воздухоемкость превышает 15 % объема почвы.

Воздухосодержанием называют количество воздуха, содержащегося в почве при определенном уровне естественного увлажнения.

Вода и воздух в почве антагонисты, поэтому, чем ниже содержание влаги, тем выше воздухосодержание и наоборот. Воздухосодержание в почвах колеблется от 0 (на переувлажненных и затапливаемых территориях) до 80—90% (на переосушенных торфяниках).

Воздухопроницаемость (газопроницаемость)— способность почвы пропускать через себя воздух. Чем полнее она выражена, тем лучше происходит газообмен, тем больше в почвенном воздухе содержится кислорода и меньше диоксида углерода. Воздухопроницаемость зависит от гранулометрического состава почвы, ее оструктуренности, объема пор между агрегатами, их конфигурации. Она определяет скорость газообмена между почвой и атмосферой.

Воздухообмен – обмен газами между почвенным воздухом и атмосферой. Изменение температуры и барометрического давления вызывает сжатие или расширение почвенного воздуха, а следовательно, и воздухообмен.

Совокупность всех явлений поступления воздуха в почву, передвижения его в профиле почвы, изменения состава, газообмен почвенного воздуха с атмосферным называется воздушным режимом почвы. Динамика кислорода и СО2 почвенного воздуха зависит от типа почвы, ее физических и биологических свойств, химического состава, времени года, погодных условий

Наиболее благоприятно он складывается в оструктуренных, рыхло сложенных почвах, спососбных быстро проводить и перераспределять поступающие в них воду и воздух.

От содержания влаги в почве и температуры зависят биологические и биохимические процессы, а следовательно, интенсивность потребления кислорода и продуцирование диоксида углерода. Огромное количество почвенных организмов в процессе дыхания потребляют кислород и выделяют СО2. Основные потребители кислорода в почве — корневые системы растения, микроорганизмы и почвенные животные. Потребление кислорода высшими и низшими растениями зависит от их биологических особенностей и возраста, а также от температуры и влажности среды и других причин. Наиболее требовательны картофель и кукуруза, несколько менее – зерновые и наименее требовательны – многолетние травы. Причем для растений наибольшее значение имеет продолжительность периода с неблагоприятной аэрацией. При увеличении температуры с 5 до 30 °С интенсивность поглощения кислорода и выделения диоксида углерода возрастает в 10 раз. Динамика этих газов в почве сильно подвержена сезонным колебаниям, так как смена времен года сопровождается резким изменением температуры и влажности. Летом потребление кислорода и выделение СО2 в несколько раз больше, чем ранней весной и поздней осенью.

Регулировать воздушный режим почв можно с помощью агротехнических и мелиоративных приемов. Большое значение имеют такие мероприятия по обеспечению нормального газообмена, как разрушение почвенной корки и поддержание поверхности почвы в рыхлом состоянии, а также приемы обработки почвы, направленные на увеличение некапиллярной скважности, повышающей воздухопроницаемость почвы, и др.

После полива или дождей почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то проростки семян не выйдут на поверхность и погибнут от недостатка воздуха. Рыхление почвы способствует повышению аэрации и обеспечивает значительную прибавку урожая.

Улучшение воздушного режима особенно необходимо там, где распространены почвы с избыточным увлажнением. Продуктивность угодий на болотных и заболоченных почвах ограничена плохой аэрацией и недостатком кислорода. Поэтому воздушный режим этих почв регулируют с помощью осушения.

Основным источником тепла в почве является лучистая энергия солнца. Среднее количество лучистой энергии солнца, падающей на каждый квадратный сантиметр земной поверхности отвесно в одну минуту, в типовых единицах равняется 1,946 кал. Эта величина называется солнечной постоянной.

Фактически на земную поверхность поступает тепла значительно меньше в связи с поглощением и рассеиванием его в земной атмосфере и отражением от земной поверхности. В разных географических зонах на поверхность земли поступает неодинаковое количество солнечной энергии. В Северном полушарии суммарный приток солнечной радиации увеличивается при движении с севера на юг.

Лучистая энергия солнца, поглощаясь поверхностью почвы, превращается в тепловую и передается в нижележащие слои. Часть солнечной энергии отражается поверхностью почвы. Количество поглощенного и излученного поверхностью почвы тепла зависит от ее окраски, агрегированности, затененности растениями, увлажнения и др.

Совокупность свойств, обусловливающих способность почвы поглощать и перемещать в своей толще тепловую энергию, называется тепловыми свойствами. К ним относятся: теплопоглотительная способность почв, теплоемкость, теплопроводность, теплоусвояемость.

Теплопоглотительная способность почв – способность поглощать (отражать) определенную долю падающей на ее поверхность солнечной радиации. Характеристикой этого показателя является альбедо (А, %) – доля коротковолновой солнечной радиации, отражаемой поверхностью.

Альбедо зависит от цвета почвы,количества и качества органического вещества, гранулометрического состава, оструктуренности, состояния поверхности, влажности. Причем диапазон отражения лучистой энергии почвой от 8 до 30%. Естественное варьирование определяется характером растительного и снежного покрова .

Почвы темноцветные, оструктуренные, с шероховатой поверхностью являются более теплыми. Почвы во влажном состоянии поглощают солнечной радиации больше.

Теплоемкость – свойство почв поглощать тепловую энергию. Зависит от ее минералогического и гранулометрического состава, содержания органического вещества (табл.1.9 ), сложения и окультуренности.

Таблица 1.9 Теплоемкость составных частей почвы

| Вещество | Теплоемкость | Вещество | Теплоемкость | ||

| весовая (кал на 1г) | объемная (кал на 1 г) | весовая (кал на 1г) | объемная (кал на 1 г) | ||

| Воздух | 0,2399 | – | Гранит | 0,192 | – |

| Вода | 1,000 | 1,000 | Базальт | 0,200 | – |

| Песок | 0,194 | 0,517 | Известь | 0,214 | 0,582 |

| Глина (сухая) | 0,233 | 0,575 | Торф | 0,477 | 0,601 |

| Кварц | 0,188 | – |

Теплоемкость почв зависит от их влажности и подвержена сильной динамике, так как динамичной является влажность почвы.

Теплообмен – процесс переноса теплоты, а свойство почвы передавать энергию путем теплового взаимодействия соприкасающихся между собой частиц называется теплопроводностью. От нее зависит скорость передачи тепла от одного слоя к другому. Передача тепла может осуществляться через минеральные и органические частицы и разделяющие их воду и воздух. Причем каждая составная часть почвы характеризуется разной теплопроводностью.

Летом при просыхании верхнего слоя почвы ее теплопроводность уменьшается и, как следствие, уменьшается передача тепла от верхнего слоя вниз. При накапливании влаги в почве в осеннее время в ней создаются запасы тепла, предохраняющие посевы при появлении ранних заморозков.

Снежный покров предохраняет почву от потерь тепла и прямого воздействия низких температур. Растительный покров предохраняет почву от перегрева в летний период, способствует накопленю снега зимой. Под снегом снижение температуры почвы начинается позднее и на меньшую глубину.

Для характеристики вегетационного периода используют оценку суровости зимы (табл.1.10).

Так как легкие и тяжелые почвы имеют различные тепловые свойства, то и температурный режим у них разный. Легкие почвы быстро прогреваются и также быстро охлаждаются, тяжелые лучше сохраняют тепло. Самые холодные торфяно-болотные почвы, так как они более влажные и имеют высокую теплоемкость. Разница в температуре торфяно-болотных и минеральных почв составляет 2,5–4,2 0 С.

В зависимости от среднегодовой температуры и характера промерзания почвы выделяют четыре типа температурного режима почвы:

1. Мерзлотный – характерен для местностей, где среднегодовая температура почвенного профиля имеет отрицательный знак.

2. Длительно сезоннопромерзающий тип температурного режима проявляется на территориях, где преобладает положительная среднегодовая температура почвенного профиля. Почва промерзает на глубину не менее 1 м. Длительность промерзания не менее 5 месяцев.

Таблица1.10 Степень суровости зимних почвенных условий

Источник