Научная электронная библиотека

8. Водный режим

Водный режим – совокупность явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, удержания в почвенных горизонтах и расхода почвой, изменения физического состояния почвенной влаги.

Элементы водного режима: впитывание, фильтрация, капиллярный подъем, нисходящий и восходящий токи влаги, поверхностный и боковой стоки, испарение, десукция, замерзание, оттаивание, конденсация воды. Характеристику водного режима оценивают по величине коэффициента увлажнения (КУ), который рассчитывают как отношение осадков к испарению.

Типы водного режима

1. Мерзлотный. В районах распространения многолетней мерзлоты. В теплый период года почвенно-грунтовая толща оттаивает. Глубже грунт всегда остается мерзлым и водонепроницаемым. Мерзлый слой грунта является водоупором, обусловливает наличие надмерзлотной верховодки. Верхняя часть оттаявшей почвы за вегетацию насыщается водой.

2. Промывной, КУ больше 1. Проявляется в местах, где сумма годовых осадков больше испаряемости. Нисходящие токи влаги преобладают над восходящими. Почвенная толща ежегодно однократно или многократно подвергается сквозному промачиванию до уровня залегания грунтовых вод. Количество влаги, уходящей из почвы в грунтовый сток больше, чем количество влаги, поступающей в почву за его счет. Это приводит к интенсивному выщелачиванию продуктов почвообразования. В таких условиях формируются кислые, подзолистые почвы.

3. Периодически промывной, КУ 0,8–1,2. Для водного режима характерно чередование ограниченного промачивания профиля (непромывные условия) в сухие годы и сквозное – во влажные годы. Промывание почв избытком осадков создается 1–2 раза в несколько лет. В таких условиях формируются серые лесные почвы, черноземы оподзоленные и выщелоченные, почвы влажных тропических саванн.

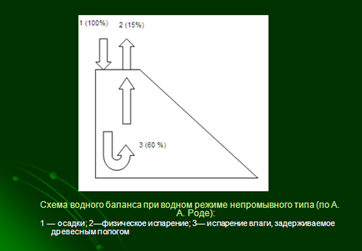

4. Непромывной, КУ меньше 1. Формируется в местах, где влага осадков распределяется только в верхних слоях и не достигает грунтовых вод. Сквозного промачивания нет, лишь на глубину 1–2, реже 4 м. Влага атмосферных осадков промачивает почву на некоторую глубину. Такой тип водного режима способствует образованию степных почв – черноземы и каштановые, бурых полупустынных, серо-бурых пустынных (рис. 32, 33).

Рис. 32. Промывной тип водного режима

Рис. 33. Непромывной тип водного режима

5. Выпотной, КУ меньше 0,1. Его отличие – превышение суммы десукции и испарения над суммой атмосферных осадков. Разность пополняется за счет притока грунтовых вод. Грунтовые вода залегают близко к поверхности, и капиллярная кайма достигает поверхности. Влага подвергается физическому испарению, «выпотевает». Преобладают восходящие токи влаги. При высокой их минерализации возможно засоление почв.

6. Ирригационной. Создается при дополнительном увлажнении оросительными водами. Отличается частой сменой нисходящих и восходящих токов воды.

Регулирование водного режима

При избыточном увлажнении: планировка поверхности, нивелирование микропонижений, западин, чтобы не было застоя воды. С осени делают гребни, они увеличивают площадь испарения, а по бороздам происходит сток воды за пределы поля; глубокая вспашка, рыхление.

В зоне неустойчивого увлажнения (рис. 34):

– задержание снега, талых вод – с помощью стерни, валов из снега, кулис (полосы высокостебельчатых трав);

– зяблевая вспашка поперек склона, обваловка, бороздование;

Рис. 34. Регулирование водного режима почв:

а – полезащитные лесополосы; б – дренаж

Формы состояния почвенной влаги

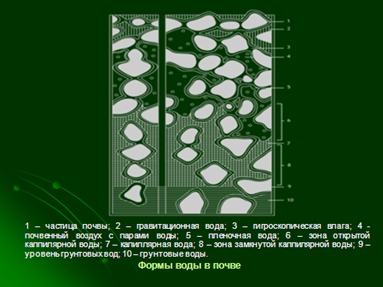

Формы почвенной воды – частицы почвенной воды с одинаковыми свойствами (рис. 35). Почвенная вода входит в состав гидросферы, скорость ее обновления составляет 8–11 месяцев (Мирового океана – 53 года, озер – 17 лет, рек – 12 суток).

Твердая, лед – источник жидкой и парообразной. Ее появление зависит от климатических условий, носит сезонный или многолетний характер. Чаще приурочена к вечной мерзлоте.

Химически связанная – ее делят на два вида:

• Конституционная – входит в состав минералов АI(ОН)3, глинистых, органических и органо-минеральных соединений в виде гидроокислов ОН.

• Кристаллизационная – в кристаллогидратах солей – гипс (СаSO4•2Н2O), мирабилит (Na2SO4•10Н2О), бишофит (МgСI2•6Н2О), гидрофилит (СаСI2•6Н2О).

Парообразная – содержится в почвенном воздухе в виде водяного пара.

В умеренном климате в теплое время парообразная вода атмосферы мигрирует в холодные слои почв и конденсируется. В холодное наоборот – пар мигрирует из глубоких слоев и конденсируется в верхних.

Физически связанная (сорбированная). Выделяют два вида:

• Физически прочносвязанная (гигроскопическая) адсорбируется из паров почвенного воздуха твердыми частицами почвы, в основном илистой фракцией. В глинистых почвах ее доля составляет 5–6 %, в песчаных – 1–2 % от массы почвы.

• Физически рыхлосвязанная (пленочная) – многомолекулярная пленка вокруг почвенных частиц, в углах их стыка и внутри тончайших пор. Ее подвижность крайне низкая, поэтому растения расходуют ее быстрее, чем ее запасы восстанавливается. При снижении влажности до уровня рыхлосвязанной воды растения начинают увядать и не в состоянии синтезировать органические соединения.

В. Р. Вильямс выделял такую характеристику как волосность – «свойство почв проводить по своим промежуткам воду в силу частичнаго притяжения» (1900, с. 89).

Свободная, различают две формы:

• Капиллярная – в капиллярах или на стыках (точках соприкосновения) почвенных частиц. Удерживается силами менискового сцепления. Основная форма влаги, используемая растениями.

• Гравитационная – форма воды в почве, передвигающаяся под действием сил тяжести. Занимает крупные поры, участвует в формировании уровня залегания грунтовых вод (ГВ). Явление временное. Ее присутствие в почве вызывает заболачивание.

Капиллярная кайма – слой почвы или грунта, содержащий свободную воду непосредственно над водоносным горизонтом. В почвах тяжелого гранулометрического состава она находится на глубине 2– 6 м, легкого – 40–60 см.

Рис. 35. Формы влаги в почве

Наименьшая или полевая влагоемкость, НВ – максимально возможное количество, которое остается в почве после оттока гравитационной воды.

При глубоком уровне грунтовых вод, НВ – это максимально возможное содержание капиллярно-подвешенной влаги. НВ от 5 до 10 % в легких почвах и до 35 – в тяжелых.

Полная влагоемкость ПВ – влажность, при которой все поры заполнены водой, полная водовместимость почвы.

Водопроницаемость – способность почвы воспринимать и пропускать через себя воду. Различают две стадии: впитывание и фильтрация.

Водопроницаемость зависит от пористости, состава, структуры. Структурный глинистый чернозем хорошо водопроницаем, а глыбистый бесструктурный солонец практически водоупор.

провальная – почва пропускает за час 1000 мм воды.

Источник

Водный режим почв

Водный режим почвы – обобщенная характеристика совокупности всех явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, изменения физического состояния и расходования. Факторами водного режима являются инфильтрация влаги в почву, конденсация, испарение, отбор влаги корнями растений, просачивание влаги в глубокие залегающие слои, капиллярное подпитывание, замерзание и оттаивание, сорбция влаги твердой фазой и др. Количественно водный режим характеризуется уравнением водного баланса и уравнением передвижения влаги. Следует отличать режим влажности почвы, характеризующий изменение влажности во времени, который является функцией водного режима почвы.

Водный режим – один из основных факторов почвообразования. От него зависят многие свойства почвы, в том числе и главное – плодородие. Водный режим во многом определяет воздушный, тепловой, питательный режимы почвы, поэтому, улучшая его с помощью гидромелиораций, можно улучшать и эти режимы.

Различные соотношения элементов водного режима обусловливают различные типы водного режима. Для их выявления используют наиболее общие показатели водного режима, которые сводятся к сравнению двух основных факторов – атмосферных осадков как главной приходной составляющей и суммарного испарения как главной расходной составляющей баланса. Суммарное испарение (Ес=Еф+Еm) приравнивают к более просто определяемой испаряемости с водной поверхности Е0, данные о которой имеются на метеостанциях. Г.Н. Высоцкий для характеристики типов водного

режима предложил использовать коэффициент увлажнения:

Кувл=

где Ос – среднемноголетнее годовое количество осадков; Е0 – среднемноголетнее годовое испарение с водной поверхности.

Имеются и другие показатели водного режима, предложенные М.И. Будыко, Г.Т. Селяниновым и другими, которые основаны на том же принципе.

Величина коэффициента увлажнения может быть больше единицы, что свидетельствует о преобладании осадков над испарением. Это приводит к переувлажнению и заболачиванию почв или к сильной их промываемости при хорошем оттоке грунтовых вод. При Кувл 1,3. Наблюдается сквозное промачивание и промывание почвенного профиля, при недостаточном оттоке грунтовых вод происходит заболачивание. В северной и центральной таежных зонах образуются подзолистые почвы, в пониженных местах – торфяные, в зоне влажных субтропиков – желтоземы, красноземы. В мелиорации зона с промывным водным режимом называется зоной избыточного увлажнения, там необходимы осушительные мелиорации;

3) периодически промывной, когда Кувл≈1, характерно неежегодное сквозное промачивание. Такой водный режим наблюдается в лесостепной зоне с серыми лесными почвами и с деградированными черноземами. В мелиорации эта зона называется зоной неустойчивого увлажнения;

4) непромывной, Кувл=1–0,7; глубина промачивания составляет 1-2 м, в глубине залегают слои с низкой влажностью. К осени почва иссушается, влажность может уменьшаться до влажности завядания. Это степная зона с черноземами и каштановыми почвами; устойчивые урожаи можно получить только при орошении;

5) выпотной, когда Кувл

Дата добавления: 2015-07-18 ; просмотров: 1411 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Водный режим почв и его типы

Водный режим почв — это изменения во времени общего и послойного содержания влаги в почве. Он зависит от климатических, почвенных, гидрологических, хозяйственных, агротехнических и других условий. Вместе с тем, водный режим почвы оказывает влияние на все остальные режимы: воздушный, тепловой, питательный, солевой и др. Он поддается типизации.

В зависимости от соотношения приходящих осадков и расходуемого испарения различают 6 типов водного режима почв:

1.Мерзлотный тип водного режима наблюдается там, где распространена многолетняя мерзлота. Характеризуется постепенным оттаиванием почвы сверху вниз, над мерзлым слоем образуется водоносный горизонт–мерзлотная почвенная верховодка. Содержащаяся в ней влага расходуется на испарение. Осенью почва сверху замерзает, причем мерзлота смыкается с вечномерзлотным слоем. Мерзлотный тип встречается в таежно-лесной зоне.

2. Промывной тип водного режима отмечается в областях, где средняя годовая сумма осадков превышает среднюю годовую испаряемость. При этом режиме характерно ежегодное (одно- или многократное) сквозное промачивание почвенно-грунтовой толщи до грунтовых вод (преимущественно весной, во время снеготаяния).

Промывной тип характерен для таежно-лесной зоны, где средняя годовая сумма осадков превышает среднюю годовую испаряемость и почва ежегодно (преимущественно весной) во время снеготаяния промывается до грунтовых вод.

3. Периодически промывной тип водного режима наблюдается в областях, где средняя годовая сумма осадков приблизительно равна средней испаряемости. Для него характерно неежегодное сквозное промывание почвенно-грунтовой толщи (обычно однократное).

Периодически промывной тип встречается в лесостепной зоне на серых лесных почвах, черноземах оподзоленных и выщелоченных. Промывание толщи почв происходит периодически.

4. Непромывной тип водного режима распространен там, где средняя годовая сумма осадков существенно меньше средней испаряемости. Почва не промачивается до грунтовых вод, на некоторой глубине формируется мертвый горизонт с постоянностью, близкой к влажности завядания растений. Промывание почвенной толщи происходит лишь на некоторую глубину (1 — 2 м), ниже залегает непромачиваемый слой с постоянной низкой влажностью. Промываемый горизонт к осени обычно иссушается до влажности завядания.

Этот тип водного режима распространен в степной и пустынно-степной зонах. Непромывной тип водного режима характерен для черноземов степей, каштановых и бурых почв, сероземов.

5. Выпотной тип водного режима создается в областях, где годовая испаряемость значительно превышает годовую сумму осадков и близко к дневной поверхности подходят грунтовые воды. В связи с этим здесь грунтовые воды поднимаются к поверхности и частично испаряются. Если грунтовые воды засоленные, неизбежно засоление почвенной толщи солями, которые содержатся в грунтовых водах.

6. Деструктивно-выпотной тип водного режима близок к выпотно-му, но грунтовые воды и их капиллярная кайма залегают глубже. Расход воды из них идет путем потребления влаги из капиллярной каймы корнями растений.

Типы водного режима в значительной степени зависят от растительности, обусловливающей испарение значительной части влаги из почвы, рельефа, влияющего на перераспределение атмосферных осадков на поверхности почвы, и механического состава материнских пород, от которых зависит водопроницаемость и влагоемкость.

Водные свойства почв

Воды зоны аэрации (содержащиеся в почве) изучают наиболее тщательно, так как все мелиоративные мероприятия направлены на управление водным режимом именно в этой зоне. При помощи гидромелиорации регулируют влажность корнеобитаемого слоя почвы, добиваясь оптимальной для роста и развития данной сельскохозяйственной культуры.

Подвижность почвенной влаги положена в основу выделения ее категорий и форм. Различают следующие категории почвенной влаги:

Величины влажности, при которых происходят более или менее резкие изменения подвижности почвенной влаги, называются почвенно-гидрологическими константами (ПГК). Выделяют следующие основные почвенно-гидрологические константы:

· Максимальная гигроскопичность (МГ) – влажность, включающая прочносвязанную влагу и часть рыхлосвязанной.

· Влажность завядания (ВЗ), которая зависит не только от характера почвы, но и от вида растения. Эта величина характеризует физиологическую доступность почвенной влаги. Обычно ВЗ=(1,2-1,7)МГ.

Влагоемкость характеризует способность почвы удерживать влагу. Различают несколько видов влагоемкости, основными из которых являются наименьшая, капиллярная и полная.

Наименьшая влагоемкость (НВ) (предельно полевая влагоемкость ППВ)– это наибольшее количество влаги, которое почва может удержать после стекания гравитационной воды в подвешенном состоянии (без влияния капиллярной воды). При наименьшей влагоемкости в почве содержится максимальное количество воды, доступной для растений, так как водой заполнено 50–70 % пор почвы.

· Полная влагоемкость (ПВ)– наибольшее количество влаги, которое может находиться в почве.

· Капиллярная влагоемкость (KB) – количество влаги, удерживаемое почвой в капиллярной кайме.

Влагоемкость почвы зависит от механического состава, содержания гумуса и структуры. Суглинистые и глинистые почвы имеют наибольшую влагоемкость по сравнению с почвами супесчаными и песчаными. Почвы, богатые гумусом, структурные, способны удерживать влаги больше, чем бесструктурные и слабогумусированные. Сельскохозяйственные культуры неодинаково требовательны к содержанию влаги в почве. Наилучшие условия для роста зерновых культур создаются при влажности почвы 30– 50 %, для зерновых, бобовых–50–60, корнеплодов и технических культур – 60–70, луговых трав – 80–90 % полной влагоемкости.

Запасы воды в почве(W, м 3 / га), используемые растением за вегетацию из активного слоя почвы (h), определяются по формуле

где h — глубина активного слоя почвы; d — объемная масса, т/м 3 ;

gнв — наименьшая влагоемкость, %; bнач, bкон — уровни увлажнения в начале и конце периода, %.

Источник