Водный режим почв

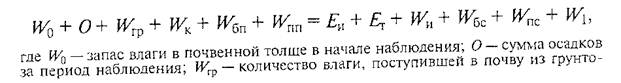

Водным режимом называют совокупность явлений поступления влаги в почву, её удержание, расход и передвижение в почве. Количественно выражают через водный баланс, характеризующий приход влаги в почву и расход из нее. Общее выражение водного баланса:

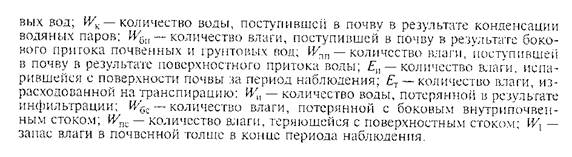

Где В0 – начальный запас влаги; Вос – сумма осадков за период наблюдения; Вг – количество влаги, поступающей из грунтовых вод; Вк – количество влаги, конденсирующихся из паров воды; Впр – количество влаги, поступающей в результате поверхностного притока; Вб – количество влаги, поступающей от бокового притока почвенных и грунтовых вод; Еисп – количество влаги, испарившейся с поверхности почвы; Ет – количество влаги, расходуемое на транспирацию; Ви – влага, инфильтрующаяся в почвенно-грунтовую толщу; Вп – количество воды, теряющейся за счет стока; Вс – влага, теряющаяся при боковом внутрипочвенном стоке; В1 – запас влаги в почве в конце периода наблюдения.

Если за длительный период времени приход и расход воды в почве равны, уравнение водного баланса равно нулю. Запасы воды в почве в этом случае в начале и в конце периода наблюдения могут быть В0 = В1.

В зависимости от характера годового водного баланса по соотношению его составляющих – годовым осадкам и годовому испарению – формируются основные типы водного режима. Отношение годовой суммы осадков к годовой испаряемости называют коэффициентом увлажнения (КУ). В разных природных зонах КУ изменяется от 3 до 0,1. Для различных природных условий Г.Н. Высоцкий установил четыре типа водного режима (в основном): промывной, периодически промывной, непромывной и выпотной. Профессор А.А.Роде выделил 6 типов водного режима, разделил их на несколько подтипов.

1) Мерзлотный тип.Распространен в условиях многолетней мерзлоты. Мерзлый слой грунта водонепроницаем, является водоупором, над ним насыщенный водой верхний оттаявший слой почвы.

2) Промывной тип (КУ>1). Характерен для местности, где сумма годовых осадков больше испаряемости. Весь профиль почвы ежегодно подвергается сквозному промачиванию до грунтовых вод. Под его влиянием формируются почвы подзолистого типа, красноземы, желтоземы.

3) Периодически промывной тип (КУ=1, при колебаниях от 1,2 до 0,8). Отличается средней многолетней сбалансированностью осадков и испаряемости. Характерны чередование ограниченного промачивания почв и пород в сухие годы и сквозное промачивание во влажные. Промывание почв избытком осадков происходит 1–2 раза в несколько лет. Под его влиянием формируются серые лесные почвы, оподзоленные черноземы.

4) Непромывной тип (КУ

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 1375 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Mse-Online.Ru

Типы водного режима почв

Под водным режимом почвы понимают все процессы, связанные с поступлением влаги в почву, ее расходом, передвижением и изменением ее состояния.

В зависимости от природных условий, почвенного покрова, производственной деятельности человека водный режим на различных почвах складывается неодинаково. Различают 6 типов водного режима почв: мерзлотный, промывной, периодически промывной, непромывной, выпотной и десуктивно-выпотной.

Мерзлотный тип водного режима наблюдается там, где распространена многолетняя мерзлота. Характеризуется постепенным оттаиванием почвы сверху вниз, причем над мерзлым слоем образуется водоносный горизонт — мерзлотная почвенная верховодка. Содержащаяся в ней влага расходуется на испарение и десукцию. Осенью почва сверху замерзает, причем мерзлота смыкается с вечномерзлотным слоем.

Мерзлотный тип встречается в тундре, таежно-лесной зоне Восточной Сибири.

Промывной тип водного режима встречается преимущественно в областях, где средняя годовая сумма осадков превышает среднюю годовую испаряемость. При этом режиме характерно ежегодное (одно- или многократное) сквозное промачивание почвенно-грунтовой толщи до грунтовых вод (преимущественно весной, во время снеготаяния).

Промывной тип характерен для таежно-лесной зоны, где средняя годовая сумма осадков превышает среднюю годовую испаряемость и почва ежегодно (преимущественно весной), во время снеготаяния промывается до грунтовых вод.

Периодически промывной тип водного режима наблюдается в областях, где средняя годовая сумма осадков приблизительно равна средней испаряемости. Для него характерно не ежегодное сквозное промывание почвенно-грунтовой толщи (обычно однократное).

Периодически промывной тип встречается в лесостепной зоне на серых лесных почвах, черноземах оподзоленных и выщелоченных. Промывание толщи почв происходит периодически.

Непромывной тип водного режима распространен там, где средняя годовая сумма осадков существенно меньше средней годовой испаряемости. Почва не промачивается до грунтовых вод, и на некоторой глубине формируется мертвый горизонт с постоянной влажностью, близкой к влажности завядания растений. Промачивание почвенной толщи происходит лишь на некоторую глубину (1 — 2 м), ниже залегает непромачиваемый слой с постоянной низкой влажностью. Промываемый горизонт к осени обычно иссушается до влажности завядания.

Этот тип водного режима распространен в степной и пустынно-степной зонах. Непромывной тип водного режима характерен для черноземов степей, каштановых и бурых почв, сероземов.

Выпотной тип водного режима создается в областях, где годовая испаряемость значительно превышает годовую сумму осадков и близко к дневной поверхности подходят грунтовые воды. В связи с этим здесь грунтовые воды поднимаются к поверхности и частично испаряются. Если грунтовые воды засоленные, неизбежно засоление почвенной толщи солями, которые содержатся в грунтовых водах.

Десуктивно-выпотной тип водного режима близок к выпотному, но грунтовые воды и их капиллярная кайма залегают глубже. Расход воды из них идет путем потребления влаги из капиллярной каймы корнями растений.

Типы водного режима в значительной степени зависят от растительности, обусловливающей испарение значительной части влаги из почвы, рельефа, влияющего на перераспределение атмосферных осадков на поверхности почвы, и механического состава материнских пород, от которых зависит водопроницаемость и влагоемкость.

Источник

ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ

Состояние воды в почве отличается высокой динамичностью. Под влиянием различных факторов (природных и антропогенных) влажность почвы непрерывно изменяется как во времени, так и в пределах почвенного профиля, почвенная влага переходит из одних форм в другие. Совокупность всех явлений поступления влаги в почву, ее передвижения и расхода, изменение ее физического состояния называют водным режимом почвы. Количественной характеристикой водного режима почвы служит ее водный баланс, учитывающий приходные и расходные статьи влаги.

Общее уравнение водного баланса имеет вид:

Левая часть уравнения включает приходные статьи водного баланса, правая расходные. Водный баланс характеризуется годовым циклом, после которого все процессы прихода и расхода влаги, слагающие его, повторяются хотя при необходимости водный баланс составляют для любого периода наблюдений.

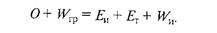

В зависимости от колебания погодных условий значения водного баланса существенно варьируют и запас воды в расчетном слое почвы в конце каждого конкретного года увеличивается или уменьшается. Однако если не происходит прогрессирующего изменения климата, то запасы воды в почвенной толще в начале и в конце среднемноголетнего цикла считают равными: W0 = W1. Количество влаги, поступившей в почву в результате конденсации водяных паров, очень мало по сравнению с другими статьями водного баланса, и в практических расчетах его не учитывают. На плоских возвышенных территорий (плато, равнинах) отсутствуют поверхностный и боковой притоки влаги, а на склоновых элементах рельефа поверхностный и боковой притоки влаги уравновешиваются поверхностным и боковым стоками. После этих допущений уравнение водного баланса принимает следующий вид:

Например, корни лесной растительности проникают на глубину до 6-10 м, у злаковых и зерновых бобовых культур они достигают глубины 1-2 м, у подсолнечника — более 3 м. В первый год жизни люцерны ее корни проникают на глубину 2-3 м, а в последующие годы — до 10 м. Поэтому при залегании грунтовых вод на глубине 5-10 м корни некоторых растений сильно влияют на водный баланс почвы благодаря ее водоподъемной способности, достигающей у суглинистых разновидностей 3-5 м. В этом случае водный баланс составляют для всей почвенно-грунтовой толщи от поверхности до уровня грунтовых вод. Когда грунтовые воды залегают глубоко, баланс составляют для слоя, который ежегодно промачивается атмосферными осадками.

Типы водного режима. Формирование водного режима почв происходит под воздействием различных факторов: климатических условий, особенностей рельефа местности, литологии почвообразующих пород, растительности, глубины залегания уровня грунтовых вод, водно-физических свойств почвы, деятельности человека. Характер сочетания и степень выраженности этих факторов обусловливают количественное соотношение приходных и расходных статей водного баланса. От этого зависят масштабы влагозапасов и преимущественное направление передвижения влаги в почвенном профиле в сезонных и годовых циклах. т. е. тип водного режима.

Основы учения о водном режиме почв и его типах заложил Г.Н.Высоцкий. Он выделял четыре типа водного режима — промывной, непромывной, выпотной и водозастойный. Дальнейшее развитие эта проблема получила в работах А. А. Роде, который выделял шесть типов водного режима, дополнительно подразделяя их на подтипы. В настоящее время выделяют следующие типы водного режима почв.

М е р з л о т н ы й т и п характерен для почв, формирующихся в области распространения многолетней мерзлоты. Большую часть года почвенная влага находится в форме льда. В теплый период под оттаявшей частью почвенного профиля присутствует мерзлый слой почвогрунта, служащий водоупором. Над ним образуется водоносный горизонт — надмерзлотная верховодка. Благодаря этому в течение большей части вегетационного периода в оттаявшем слое влажность почвы поддерживается в интервале от предельно-полевой влагоемкости до полной вдагоемкости.

Водонасыщающий, иди водозастойный, тип характерен для болотных почв. В обычные по увлажнению годы влажность почвы находится на уровне полной влагоемкости. В засушливые годы она снижается до уровня предельно-полевой влагоемкости и даже ниже.

П р о м ы в н о й тип формируется в том случае, когда количество осадков, выпавшее за год, превышает величину испаряемости за тот же период, т. е. при Ку > 1. В годовом и многолетних циклах влагооборота нисходящие токи влаги преобладают над восходящими. Весной и осенью происходит ежегодное сквозное промачивание почвенной толщи вплоть до грунтовых вод, благодаря чему происходит активный вынос всех растворимых и геохимически подвижных продуктов выветривания и почвообразования за пределы почвенного профиля. Водный режим такого типа характерен для почв лесных зон подзолистых, дерново-подзолистых, бурых лесных и др. В весенний период верхняя часть профиля этих почв часто находится в переувлажнённом состоянии и на некоторой глубине образуется верховодка, в нижней части профиля влажность практически никогда не бывает меньше предельно-полевой влагоёмкости.

Периодически промывной тип соответствует климатическим условиям со среднемноголетней сбалансированностью осадков и испаряемости (КУ=1), как, например, в северной части лесостепной зоны, где формируются оподзоленные и выщелоченные черноземы. Сквозное промачивание почвенного профиля (промывной тип водного режима) имеет место только во влажные годы (1-2 раза в 10-15 лет). В обычные по увлажнению и засушливые годы происходит ограниченное промачивание почвы, что характерно для непромывного типа водного режима, влагооборот осуществляется в пределах почвенного профиля. В нижней части профиля почва периодически иссушается до влажности разрыва капилляров, в верхней — до влажности завядания.

Н е п р о м ы в н о й т и п формируется в почвах степной и сухостепной зон (обыкновенные и южные черноземы, каштановые почвы), где средняя годовая норма осадков меньше величины испаряемости (КУ 1 с учётом поливов. Сквозное промачивание почвенного профиля после очередных проливов отсутствует;

· ирригационно-периодический промывной, при котором КУ=1. После поливов в отдельных случаях происходит сквозное промачивание почвенного профиля.

· Ирригационно-промывной, при котором КУ>1. Сквозное промачивание почвенного профиля наблюдается после каждого полива и способствует быстрому подъёму уровня грунтовых вод.

О с у ш и т е л ь н ы й т и п формируется на искусственно осушаемых заболоченных и болотных почвах. Его конкретная характеристика определяется видом дренажа и степенью регулирования.

Рассмотренные типы водного режима отражают общие закономерности влагооборота в многолетних циклах. В любой почвенной зоне условия водного режима в отдельные периоды года могут существенно отличаться от среднегодовых т. е. в годовом цикле будет совмещено несколько типов водного режима. Например, в таежно-лесной зоне в подзолистых и почвах в годовом цикле влагооборота преобладает водный режим промывного типа. В то же время в ранневесенний период в результате снеготаяния и выпадения атмосферных осадков в этих почвах возникает различный по продолжительности водозастойный режим, а в летние месяцы они находятся преимущественно в условиях водного режима непромывного типа. Эти особенности важно учитывать при оценке процессов, протекающих в почвах, и оптимизации водного режима почв.

Регулирование водного режима. Оптимизация водного режима — важнейшее звено в комплексе мероприятий, направленных на создание условий, благоприятных для роста и развития сельскохозяйственных культур. Без устойчивого снабжения влагой, даже при оптимальном сочетании всех остальных факторов жизни, растения не в состоянии полностью реализовать свой биологический потенциал и, следовательно невозможно получить высокие урожаи растениеводческой продукции.

Оптимальные условия для роста и развития культурных растений создаются в том случае, когда количество влаги, постуггаюiцей в почву, уравновешивает ее расходом на транспирацию и физическое испарение.

При регулировании водного режима учитывают климатические, литолого-геоморфологические и почвенные условия а также особенности водопотребления возделываемых культур. Чтобы создать оптимальный водный режим регулируют поверхностный сток, улучшают водно-физические свойства почв, применяют орошение. осушение, лесомелиорацию, различные агротехнические приемы. Обычно проводят комплекс мероприятий, направленных на искусственное изменение приходных и расходных статей водного баланса и соответственно общих и продуктивных запасов влаги в почве.

В зоне избыточного увлажнения улучшение водного режима слабодренированных территорий связано с удалением свободной гравитационной влаги с помощью агромелиоративных мероприятий по ускорению поверхностного и внутрипочвенного стока. Для ускорения поверхностного стока осуществляют планировку и профилирование поверхности, проводят узкозагонную вспашку, нарезку гребней и гряд.

С помощью планировки осуществляют нивелирование понижений на местности, в которых весной и после обильных летних дождей долго застаивается влага. Профилирование поверхности заключается в придании ей направленного уклона, благодаря чему удаляется свободная гравитационная влага. При узкозагонной вспашке между формирующимися широкими грядами образуются разъемные борозды, по которым поверхностные воды, если имеется необходимый уклон, отводятся за пределы осушаемого поля. Гребневание и грядование — способы интенсивного локального дренажа поверхностных горизонтов и увеличения их испаряющей способности. По бороздам между грядами и гребнями проиеходит поверхностный сток воды за пределы поля.

Для ускорения внутрипочвенного стока применяют кротование и глубокое мелиоративное рыхление. Кротование — устройство земляных дрен, при котором осуществляется перераспределение избыточной влаги из поверхностных во внутрипочвенные слои профиля и их аэрация. В результате глубокого мелиоративного рыхления разрушаются уплотненные водоупорные горизонты, обеспечиваются оптимальные плотность сложения и водопроницаемость верхней части почвенного профиля мощностыо не менее 0,6 м.

Регулирование водного режима почв болотного типа, а также минеральных заболоченных почв (болотно-подзолистых, дерново-глеевых) осуществляют с помощью осушительных мелиораций — устройства закрытого или открытого дренажа для отвода избыточной влаги за пределы осушаемого массива.

Вместе с тем регулирование водного режима в зоне избыточного увлажнения нельзя рассматривать лишь как одностороннее мероприятие по отводу избытка влаги. Это обусловлено тем, что здесь периоды сильного переувлажнения почвы могут сменяться периодами ее интенсивного иссушения. Так, в зоне суглинистых дерново-подзолистых почв всегда имеет место летняя засуха. Ее продолжительность в пределах европейской части страны в зависимости от обеспеченности осадками может достигать 2-5 нед. При этом верхняя часть профиля почв может иссушаться вплоть до влажности завядания растений. В песчаных и супесчаных почвах, отличающихся меньшей влагоемкостью, период е отчетливо выраженным дефицитом доступной для растений влаги еще более продолжительный. В связи с этим в Нечерноземной зоне эффективным способом оптимизации влагообеспеченности культурных растений служит двухстороннее регулирование водного режима. При избытке влаги в почве ее отводят с полей по дренажным трубам в специальные водоприемники, а при необходимости – подают обратно на поля по тем же трубам или с помощью дождевальных установок.

Для оптимизации водного режима важное значение имеют все мероприятия направленные на окультуривание почв, поскольку они способствуют накоплению и сохранению продуктивных запасов влаги в корнеобитаемом слое. К таким мероприятиям относят: увеличение мощности пахотного слоя и улучшение его агрофизических свойств (структурного состояния пористости, плотности сложения), известкование, внесение органических и минеральных удобрений, сидерацию, рыхление подпахотного слоя и др.

В зоне неустойчивого увлажнения и в засушливых регионах регулирование водного режима в первую очередь направлено на максимальную аккумуляцию в почве влаги атмосферных осадков и последующее ее рациональное использование. Поскольку к концу лета в таких регионах запасы доступной для растений влаги в корнеобитаемом слое почвы снижаются до чрезвычайно низкого уровня, особое значение имеют мероприятия по накоплению в почве осадков осенне-зимнего периода, на долю которых приходится до 70 % от их годового количества. Поэтому осадки осенне-зимнего периода играют определяющую роль в формировании урожая, для их накопления проводят лущение стерни вслед за уборкой зерновых культур, раннюю зяблевую вспашку, щелевание, снегозадержание, весеннее чересполосное протаивание снега. Высокой эффективностью характеризуется почвозащитная система земледелия, разработанная под руководством А.И.Бараева. В ее основе лежит плоскорезная обработка, после проведения которой на поверхности почвы сохраняется до 80% стерни. Благодаря наличию стерни уменьшается испарение и лучше аккумулируются выпадающие осадки, накапливается и более равномерно распределяется снег на пашне, почва меньше промерзает и лучше впитывает весной талые воды, вследствие чего существенно ограничиваются поверхностный сток и эрозия почвы. Влагонакопительный эффект усиливается при посеве кулис из высокостебельных растений.

Важную роль в системе влагонакопительных мероприятий по улучшению водного режима играют чистые пары, наибольший эффект от которых проявляется в степной зоне. При надлежащем уходе к весне в чистых парах в метровом слое почвы накапливается 130-160 мм и более доступной для растений влаги, что обеспечивает устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных культур, высеваемых по парам. В некоторых районах вместо чистых более предпочтительны кулисные пары.

Эффективный прием по накоплению и сохранению влаги почве — создание системы полезащитных лесных полос, способствующих заметной гумидизации микроклимата. По сравнению с открытой степью на полях, защищенных лесными полосами, накапливается больше снега (на 25-30%) и уменьшается глубина промерзания почвы. Весной почва быстрее оттаивает, благодаря чему увеличивается инфильтрация талых вод. Поэтому значительно сокращается или прекращается вообще поверхностных сток, а количество продуктивной влаги увеличивается на 80-100 мм. На полях, защищенных лесными полосами, скорость ветра снижается на 30-40%, а температура воздуха летом на 2-3 0 С, в результате чего уменьшается непродуктивное испарение влаги с поверхности почвы. Наибольший эффект отмечается в случае создания ажурных и ажурно-продуваемых лесных полос.

Особое значение влагонакопительные мероприятия приобретают на склоновых территориях, где существует реальная опасность потери влаги в результате поверхностного стока. На таких участках зяблевую вспашку проводят поперек склона, применяют полосное размещение посевов, лункование, щелевание, прерывистое бороздование, буферные полосы из многолетних трав и другие приемы.

В весенний период важное значение имеет сохранение влаги, накопленной в почве от физического испарения, потери за счет которого могут составлять 60% и более от суммы осадков. Так, в степных районах за один жаркий день с гектара незаборонованной зяби теряется до 40-45 т воды. Для предотвращения непродуктивных потерь влаги применяют поверхностное рыхление, способствующее мульчированию верхнего слоя, и боронование. При нарушении сплошного водного тела почвы самый верхний слой ее высыхает и предохраняет влагу нижележащей части почвенного профиля от испарения.

Эффективным приемом регулирования водного режима служит орошение, при применении которого можно оперативно устранять дефицит влаги в почве и поддерживать на оптимальном уровне микроклиматические условия в течение вегетационного периода. В то же время в степной и тем более в лесостепной зоне орошение нужно рассматривать лишь как прием, дополняющий весь комплекс агротехнических мероприятий по накоплению и сохранению в почве влаги атмосферных осадков.

В аридных регионах, где выпадает незначительное количество атмосферных осадков, применять самые прогрессивные влагонакопительные агротехнологии недостаточно для аккумуляции в почве необходимого количества влаги. Поэтому в таких регионах для регулирования водного режима используют орошение. При этом первостепенное значение приобретает система мероприятий по предотвращению непродуктивного расхода поливной влаги, особенно на инфильтрацию, чтобы не допустить подъёма уровня минерализованных грунтовых вод и вторичного засоления орошаемых почв.

Источник