Водопрочность структуры почвы

Большое значение для характеристики почвы имеет водопрочность ее структуры — количество прочных, неразмываемых водой отдельностей. Наибольшей водопрочностью обладают агрегаты размером от 0,25 до 10 мм. Такие агрегаты образуют агрономически ценную структуру.

Если содержание в почве агрономически ценных агрегатов составляет более 55 %, почва считается структурной.

В структурной почве упаковка частиц рыхлая, внутри комков преобладают капиллярные промежутки, а между комками — крупные, некапиллярные; вода быстро распределяется по агрегатам, промежутки между которыми заполнены воздухом. В такой почве одновременно присутствуют в достаточном количестве вода и воздух, она богата доступными для растений питательными веществами. Агрономически ценная комковато-зернистая структура придает почве рыхлое сложение, что облегчает прорастание семян и распространение корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на механическую обработку почвы.

Почвы, не имеющие водопрочной структуры, быстро заплывают, становятся непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные глыбы.

Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны определенные виды почвенных структур. Для гумусовых горизонтов характерна зернистая и комковато- зернистая структура; в средней части почвенного профиля она может быть плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; в нижней — столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т. д..

С гранулометрическим составом и структурой почвы тесно связаны ее физические свойства: плотность, плотность твердой фазы и пористость.

Источник

Структура почвы

Структура почвы оказывает большое влияние на ее агрономические свойства и плодородие. Она в значительной мере определяет водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почв, т.е. главные условия, обусловливающие урожай всех сельскохозяйственных растений.

Различают структуру почвы и структурность.

Структура почвы —форма, размер и взаимное расположение структурных отдельностей, на которые естественно распадается почва.

Структурность — способность почвы распадаться на агрегаты, размер и форма которых характерны для каждого типа структуры.

Структурные отдельности носят название почвенные агрегаты. Они являются естественной сложной почвенной отдельностью, образовавшейся из микроагрегатов или элементарных почвенных частиц в результате их взаимодействия под влиянием физических, химических, физико-химических и биологических процессов.

По форме структурных отдельностей выделяют три типа структуры (С.А. Захаров).

1. Кубовидная — структурные отдельности равномерно развиты в трех позициях, например, глыбистая, комковатая, ореховатая и зернистая.

2. Призмовидная — развитие вертикальных граней и ребер структурных отдельностей преобладает над горизонтальными, такими как столбовидная, столбчатая, призматическая.

3. Плитовидная — структурные отдельности имеют преобладающее развитие горизонтальных граней и ребер, например, плитчатая, чешуйчатая.

В зависимости от размера выделяют группы структур (П.В. Вершинин):

1 — мегаструктура (глыбистая) >10 мм;

2 — макроструктура 10-0,25 мм;

3 — грубая микроструктура 0,25-0,01 мм;

4 — тонкая микроструктура 80

2, Н2О и минеральных солей приводит к разрушению гумуса, при этом утрачивается водопрочность структуры.

В результате действия названных выше процессов почва может превратиться в бесструктурную массу.

Бесструктурная почва — это почва, в которой отдельные механические элементы не соединены между собой в почвенные агрегаты, а существуют отдельно или залегают одной сплошной сцементированной массой. Типичный пример бесструктурной почвы — рыхлый песок или слитые иллювиальные горизонты тяжелых по механическому составу почв.

Для создания агрономически ценной структуры и поддержания ее оптимальных свойств используются агротехнические мероприятия, мелиоративные приемы и структурообразователи.

Агротехнические мероприятия включают в себя приемы современной агротехники, такие, как своевременная и правильная обработка почвы, соблюдение севооборотов с обязательным посевом многолетних трав, сидератов. Химическая мелиорация предполагает систематическое внесение органических удобрений, известкование кислых и гипсование солонцовых почв. Очень эффективно применение природных и искусственных структурообразователей.

Внесение угольного и торфяного клея, отходов целлюлозной и сахарной промышленности со временем улучшает структуру почв. Наибольший эффект получен от применения искусственных полимеров и сополимеров, которые называют крилумами. Это производные акриловой, метакриловой и малеиновых кислот. Внесение незначительных доз полимера в концентрации 0,001% от массы почвы существенно увеличивает водопрочность структуры.

Значение гранулометрического состава почв при изучении плодородия трудно переоценить. Он определяет в значительной мере химический, минералогический состав и другие свойства почв. Так, химический состав лесовидного суглинка для отдельных механических фракций имеет существенные различия (табл. 10).

Валовой химический состав фракций механических элементов (С.С. Морозов), % на бескарбонатную почву

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ И ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ СТРУКТУР

Общие сведения

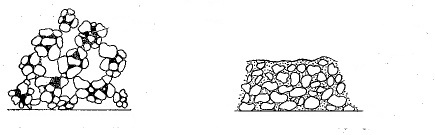

Почва может находиться в двух состояниях — бесструктурном и структурном. При бесструктурном состоянии отдельные элементы (песчинки, пылеватые и илистые частицы) не скреплены между собой в более крупные агрегаты, а существуют раздельно (например, рыхлый песок) или залегают сплошной сцементированной массой (солонцы). При структурном состоянии механические элементы соединены в агрегаты (комочки) различной величины и формы (рис. 1.6).

Рисунок 1.6. Схема структурной (а) и бесструктурной (б) почвы

Способность почвы распадаться на агрегаты называют структурностью, а сами агрегаты, на которые распадается почва при обработке — структурой.

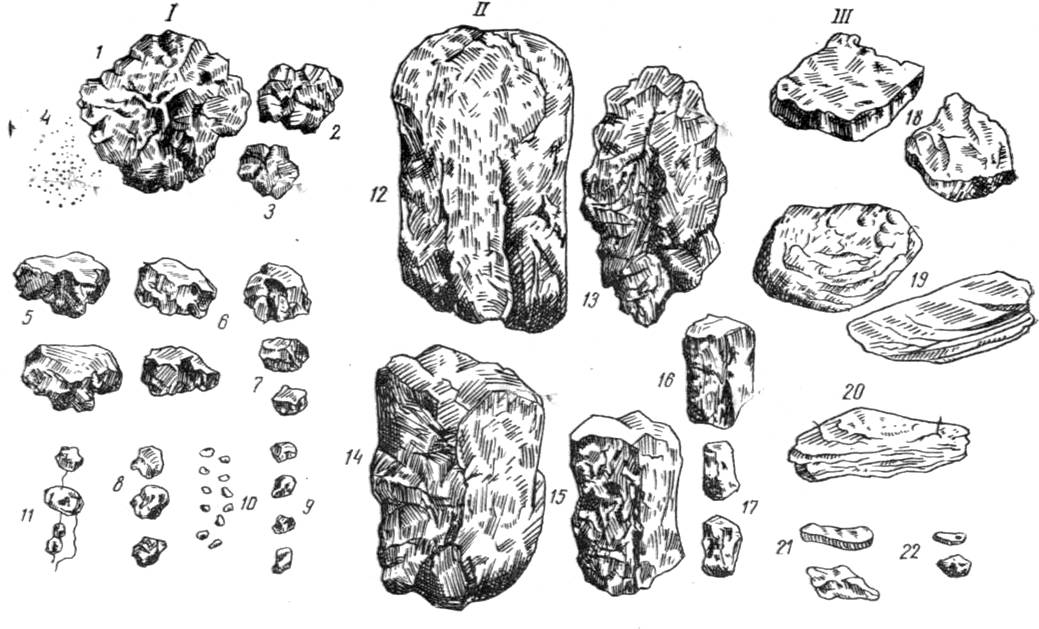

В зависимости от формы структуры ее делят на три типа: I — кубовидную, II — призмовидную и III — плитовидную (рис. 1.7). К кубовидной структуре относят агрегаты, примерно одинаково развитые по двум горизонтальным ( в ширину и глубину) и вертикальному направлениям. Агрегаты призмовидного типа вытянуты по вертикал, а плитовидные развиты в горизонтальном направлении.

Внутри каждого типа, в зависимости от размера агрегатов и степени выраженности граней и ребер, выделяют виды. Например, кубовидная структура с плохо выраженными гранями и ребрами бывает:

мелкокомковатая 1 — 0,25

Если грани и ребра выражены резко, структура бывает:

Рисунок 1.7. Виды почвенной структуры (по С.А. Захарову)

I тип:1 – крупнокомковатая; 2- среднекомковатая; 3- мелклкомковатая; 4 – пылеватая; 5 – крупноореховатая; 6 – ореховатая; 7 – мелкоореховатая; 8 – крупнозернистая; 9 –зернистая; 10 – порошистая; 11 — «бусы» из зерен почвы; II тип: 12 – столбчатая; 13 – столбовидная; 14 – крупнопризматическая; 15 – призматическая; 16 -мелкопризматическая; 17 – тонкопризматическая; III тип: 18 – сланцевая; 19 – пластинчатая; 20 – листовая; 21 – грубочешуйчатая; 22 – мелкочешуйчатая.

Каждый вид структуры характерен для определенной почвы или горизонта профиля той или иной почвы. Но чаще структура бывает смешанная: комковато-зернистая, комковато-пылеватая и т. д.

С агрономической точки зрения, важны не только форма структуры, сколько ее водопрочность, пористость, механическая прочность и размер.

Под водопрочностью понимают способность почвенных агрегатов противостоять размывающему действию воды. Целинные почвы содержат больше водопрочных агрегатов, чем старопахотные.

Почва считается структурной, если комковато-зернистые водопрочные агрегаты, размером от 10 до 0,25 мм, составляют более 55 %. При этом, для почв северных районов, лучшими являются агрегаты больших размеров, так как они хорошо обеспечивают водо- и воздухопроницаемость почвы. В ЦЧЗ оптимальный размер агрегатов 1-5 мм.

Значение структуры в плодородии почв весьма существенно. В структурной почве, через крупные поры, происходит быстрое и полное впитывание осадков, благодаря чему создаются запасы влаги и уменьшается поверхностный сток и водная эрозия почвы. В этих почвах лучше воздушный режим, они не заплывают после дождя и не образуют корку, их легче обрабатывать, здесь меньше опасность ветровой эрозии.

Количество и прочность почвенных агрегатов постоянно изменяется. Часть их разрушается из-за неумелой обработки, переуплотнения, под влиянием химических процессов.

Для улучшения и сохранения структуры почвынеобходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Посев зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав.

2. Внесение органических удобрений, сидератов.

3. Известкование кислых почв и гипсование солонцов.

4. Чередование глубины вспашки в севообороте.

5. Внесение искусственных структурообразователей.

Цель работы: Определение структуры разных почв методом сухого просеивания и водопрочности почвенных агрегатов по методу П. И. Андрианова.

Материалы и оборудование: Колонка сит с различным диаметром отверстий, образцы почвы, технические весы, картонные коробки, стеклянные плоскодонные чашки, фильтровальная бумага, часы.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Водопрочная структура

Водопрочная структура придает горизонту благоприятные для растений водно-воздушные свойства и улучшает питательный режим. Высокой степенью водопрочное обладают зернистая и ореховатая формы структуры, меньшей — комковатая структура; неводопрочны плитовидная и призмовидная структуры. [2]

Для определения водопрочной структуры составляют среднюю пробу массой 50 г, отбирая из каждой фракции после сухого просеивания навеску, численно равную половине процентного ее содержания. [3]

В образовании водопрочной структуры красноземных почв большую роль играют полутораокиси, которые покрывают поверхность почвенных частиц и склеивают их в агрегаты. [4]

Большое значение в образовании водопрочной структуры принадлежит и минеральным коллоидам. Однако почвенные агрегаты, образующиеся при участии только минеральных коллоидов, без гумусовых веществ, не обладают водо-прочностью. [5]

Из высокодисперсных минералов наибольшее значение в создании водопрочной структуры имеют глинистые минералы и минералы гидроокисей железа и алюминия. [6]

Необходимо иметь в виду, что не всякая водопрочная структура агрономически ценная. Важно, чтобы водопрочные агрегаты имели рыхлую упаковку, были пористые и обладали способностью легко воспринимать воду, чтобы в их поры легко проникали корневые волоски и микроорганизмы. При плотной упаковке агрегатов пористость их низкая ( 30 — 40 %), поры тонкие, в них с трудом проникают микроорганизмы и корневые волоски. Водопрочность таких агрегатов обусловлена слабым проникновением в поры воды. Такая структура в агрономическом отношении не является ценной. [7]

Благодаря пропитанности проагрегатов органо-мине-ральными клеями, образующимися в ходе почвообразования, создается водопрочная структура . В качестве таких клеев выступают два типа органо-минеральных соединений: очень прочно связанные в агрегате гумино-глинистые, гумино-железистые комплексы, разрушающиеся при окислении гипобромитом натрия, и менее прочно связанные железо-фульвокислотные и кальций-фульвокислотные комплексы, которые легко снимаются окса-латным буфером. Кроме этого, принимают значительное участие в упрочнении агрегата чистые гидраты полуторных окислов. [8]

Самые тяжелые по гранулометрическому составу глинистые грунты могут оказаться водопроницаемыми, если они обладают резко выраженной водопрочной структурой и крупнопористым сложением. Так, просадочные лессы имеют коэффициент фильтрации до 8 5 м / сут. При замачивании и уплотнении они могут снизить коэффициент фильтрации до 0 001 м / сут. [9]

Диагностируются по наличию непосредственно над структурно-метаморфическим горизонтом темногумусового агрогоризонта, темно-серого, с комковато-порошистой или комковато-глыбистой слабо водопрочной структурой . Горизонт замещает темногумусовый горизонт соответствующих структурных буроземов или некоторых коричневых почв. [10]

В числе агротехнических мероприятий, обеспечивающих растениям оптимальные условия водоснабжения и снабжения их пищей, важным мероприятием является создание почв, имеющих водопрочную структуру . [11]

Органические вещества участвуют в адсорбционных процессах в почве, ( чем больше их в почве, тем выше ее поглотительная способность и буфер-нссть) являются одним из главных факторов создания водопрочной структуры почвы , оказывают положительное влияние на ее влагоемкость, водо — и воздухопроницаемость, тепловой режим. [12]

Сочетание этих процессов обусловливает наблюдавшиеся нами в опытах колебания значений коэффициента k в виде чередования периодов возрастания и падения его. В тех случаях, когда порода обладает водопрочной структурой и осадка не успевает компенсировать увеличение пористости за счет растворения твердых солей, наблюдается значительное увеличение & ф пород в 10 — 100 раз. [13]

В почвах, обогащенных продуктами жизнедеятельности дождевых червей — капролитами, значительно возрастает количество гумуса, увеличивается сумма обменных оснований, снижается кислотность. Почвы, содержащие капролиты червей, отличаются и более водопрочной структурой . Таким образом, дождевые черви улучшают не только физические свойства и структуру почвы, но и ее химический состав. [14]

Благоприятно сказывается на структурообразовании обработка почвы в состоянии ее физической спелости, и, наоборот, при обработке почвы в пересохшем состоянии она сильно распыляется, а при обработке в переувлажненном состоянии образуется глыбистая поверхность. Следует подчеркнуть, что одной механической обработкой нельзя создать водопрочную структуру почвы . [15]

Источник

Структура и физико-механические свойства почвы

Почва является полидисперсным и пористым телом. Ее твердая часть состоит из частиц различного размера — механических элементов. Они могут находиться в раздельно-частичном (бесструктурном) состоянии или в виде структурных отдельностей (агрегатов).

При любом уплотнении механических элементов и агрегатов между ними всегда имеются поры. С наличием пор и их размером тесно связаны проникновение корней, воды и воздуха, воздухообмен, запас, расход и передвижение влаги, нагревание и охлаждение почвы, интенсивность и направленность микробиологических процессов, т. е. важнейшие показатели плодородия почвы — ее способности обеспечивать растения водой, воздухом, элементами питания и в определенной степени теплом.

Особенности почвы как полидисперсного и пористого тела определяют ее специфические физические свойства. К ним относят структуру, общие физические, физико-механические, водные, воздушные, тепловые свойства почвы. В настоящей главе рассматриваются структура, общие физические и физико-механические свойства.

Физические свойства почвы — важный, а иногда решающий фактор формирования урожая сельскохозяйственных культур и эффективности различных приемов их возделывания.

Агрономическая характеристика структуры

Физические свойства почвы и их влияние на плодородие в большой степени зависят от ее агрегатного состояния. В главе 4 рассмотрена структура почвы как ее морфологический признак.

При изучении физических свойств необходимо знать характеристику структуры с точки зрения агрономии. Агрономически ценной структурой является комковатая и зернистая структура верхних горизонтов почвы размером от 0,25 до 10 мм, обладающая водопрочностью и связностью.

Благоприятное влияние на агрономические свойства почв оказывает и микроструктура при условии ее пористости и водопрочности. Наилучшими являются микроагрегаты размером 0,25-0,05 и 0,05-0,01 мм. Более мелкие забивают поры, ухудшают пористость, воздухо- и водопроницаемость.

Водопрочность – способность агрегатов противостоять разрушающему действию воды. Связность — устойчивость агрегатов к механическому воздействию. Структурной считается почва, содержащая более 55 % водопрочных агрегатов (табл. 32). Важно, чтобы структурные отдельности пахотных горизонтов не разрушались при увлажнении почвы и при механическом воздействии сельскохозяйственных машин и орудий.

32. Шкала оценки структурного состояния почвы (по Долгову и Бахтину, 1966)

Содержание агрегатов 0,25-10 мм, % к веществу

Для бесструктурных почв характерен антагонизм между водой и воздухом. Кроме того, при высыхании бесструктурных почв, особенно тяжелых, они приобретают глыбистое монолитное сложение. Таким почвам значительно труднее придать благоприятное строение пахотного слоя при обработках.

Образование агрономически ценной структуры протекает под воздействием физико-механических, физико-химических, химических и биологических факторов. Физико-механические (и физические) факторы обусловливают крошение почвенной массы главным образом под влиянием изменяющегося давления или механического воздействия.

К ним относятся:

- Уплотняющее и рыхлящее действие корней

- Роющих и копающих животных

- Попеременное высушивание и увлажнение

- Замерзание и оттаивание почвы

- Воздействие почвообрабатывающих орудий

К физико-химическим и химическим факторам относятся коагуляция почвенных коллоидов и цементирующее воздействие ряда почвенных соединений. Клеящими и цементирующими веществами могут служить гумус, глинистое вещество, гидроксиды железа и алюминия, карбонат кальция. Одни минеральные соединения без гумусовых веществ не образуют водопрочных агрегатов.

Основная роль в образовании агрономически ценной структуры принадлежит биологическим факторам — растительности и почвенным организмам. Помимо механического уплотняюще-рыхлящего воздействия корней растительность является главным источником образования гумуса, а гуматы кальция выступают как важнейшие клеецементирующие вещества при возникновении высокопрочных агрегатов. При высоком содержании гуматов натрия образуются неводопрочные очень плотные агрегаты.

Наиболее сильное оструктуривающее воздействие на почву оказывает многолетняя травянистая растительность. Важную положительную роль играют почвенные насекомые и животные, особенно черви.

Утрата и восстановление структуры

Структура почвы динамична. Она разрушается под воздействием механической обработки, передвижения машин и орудий, людей, животных, под ударами дождевых капель. Важнейшие пути уменьшения механического разрушения структуры — обработка почвы в состоянии ее физической спелости, а также минимализация обработок.

Утрата агрегатами водопрочности может быть связана с физико-химическими явлениями — заменой обменных ионов кальция и магния на ион натрия. В этом случае при увлажнении происходит пептизация клеящих гумусовых веществ и, как следствие, разрушение агрегатов. Поэтому приемы химической мелиорации (известкование, гипсование и др.), обогащая почву обменным кальцием, способствуют улучшению структуры.

Биологические причины разрушения структуры связаны с процессами минерализации гумуса.

Восстановление и сохранение структуры почв — важное условие их рационального земледельческого использования, поддержания и повышения плодородия.

Его осуществляют агротехническими приемами:

- Посев многолетних трав,

- Обработка почвы в спелом состоянии,

- Минимализация обработок,

- Известкование кислых почв,

- Гипсование солонцов и солонцеватых почв,

- Внесение органических и минеральных удобрений.

Водопрочная структура восстанавливается под воздействием как многолетних трав, так и однолетних сельскохозяйственных растений. Однако оструктуривающее воздействие многолетних трав выше.

Они развивают более мощную корневую систему, более длительное время воздействуют на почву, оставляют в почве больше органического вещества (корней и послеукосной надземной массы), благоприятного по составу для деятельности микроорганизмов, образования гумуса.

Из однолетних культур пшеница, подсолнечник, кукуруза образуют мощные корневые системы и оказывают наибольшее положительное воздействие на структурообразование. Лен, картофель, капуста, имеющие слаборазвитые корневые системы, обычно оказывают незначительное оструктуривающее действие на почву.

Большое значение в оструктуривании почв имеет систематическое применение органических удобрений — навоза, торфокомпостов, сидератов. Они являются источником образования гумуса, значительно стимулируют деятельность червей и других представителей почвенной биоты, положительно влияющей на структурообразование.

Улучшение структурного состояния почв возможно также с помощью искусственных структурообразователей, преимущественно различных органических веществ, в частности полимеров и сополимеров, состоящих из производных акриловой, метакриловой и малеиновой кислот.

Общие и физические свойства

К общим физическим свойствам почвы относятся плотность твердой фазы, плотность сложения и пористость.

Плотность твердой фазы

Плотность твердой фазы почвы — отношение массы ее твердой фазы к массе воды при 4°С в том же объеме. Выражается она в г/см 3 . Ее величина определяется соотношением в почве компонентов органической и минеральной частей.

Для органических веществ (опад растений, торф, гумус) плотность твердой фазы колеблется от 0,2-0,5 до 1,0-1,4 г/см 3 , а для минеральных соединений — от 2,1-2,5 до 4,0-5,18 г/см 3 . Минеральные горизонты большинства почв имеют плотность твердой фазы от 2,4 до 2,65 г/см 3 , а торфяные горизонты — от 0,2-0,3 до 1,8 г/см 3 .

Плотность сложения почвы

Плотность (или плотность сложения) почвы — масса единицы объема абсолютно сухой почвы, взятой в естественном сложении. Выражается она в г/см 3 . Плотность почвы зависит от минералогического и гранулометрического составов, структуры и содержания органического вещества.

Она может существенно изменяться при обработках, под уплотняющим воздействием передвигающихся машин и орудий. Наиболее рыхлой почва бывает сразу после обработки, затем постепенно уплотняется, и через некоторое время ее плотность приходит в состояние равновесия, т. е. мало изменяется (до следующей обработки).

Верхние горизонты почвенного профиля, содержащие больше органического вещества, лучше оструктуренные, подвергающиеся рыхлению, имеют более низкую плотность, которая вниз по профилю возрастает. Плотность почвы сильно влияет на поглощение влаги и ее передвижение в профиле, газообмен, развитие корней, интенсивность микробиологических процессов, условия существования почвенных насекомых и животных.

Оптимальная плотность корнеобитаемого слоя для большинства культурных растений 1,0-1,2 г/см 3 .

Плотность суглинистых и глинистых почв, г/см 3

70

Липкость

Способность влажной почвы прилипать к другим телам. Это свойство проявляется в определенных пределах влажности, когда сцепление между почвенными частицами меньше, чем между ними и соприкасающимися предметами. Она определяется силой, требующейся для отрыва металлической пластинки от почвы, и выражается в г/см 2 .

По липкости почвы подразделяют (по Н. А. Качинскому): на предельно вязкие (>15 г/см 2 ), сильновязкие (5—15), средневязкие (2—5) и слабовязкие ( 2 ).Липкость оказывает отрицательное влияние на условия обработки, если состояние влажности и повышенная пластичность почвы вызывают ее прилипание к рабочим частям сельскохозяйственных машин. При этом увеличивается тяговое сопротивление и ухудшается качество обработки почвы

Липкость зависит от гранулометрического, минералогического и химического составов почвы, ее структурности и состава обменных катионов. Наибольшей липкостью обладают тяжелые бесструктурные и слабоострук-туренные почвы; насыщенность ППК ионом кальция снижает липкость, а внедрение в ППК иона натрия увеличивает ее.

Набухание

Увеличение объема почвы при увлажнении. Выражается в объемных процентах от исходного объема почвы. Это свойство связано со способностью коллоидов почвы сорбировать воду и образовывать гидратные оболочки вокруг минеральных и органических частиц.

Набухание наиболее выражено у глинистых минералов с расширяющейся решеткой, что обусловливает не только поверхностную сорбцию воды, но и проникновение ее в межпакетные промежутки минералов.

При этом объем таких коллоидов может увеличиваться в 2 раза. Повышению набухаемости способствует внедрение иона натрия в ППК. Набухание — отрицательное свойство; его проявление может сопровождаться выпиранием почвенной массы, разрушением структурных отдельностей.

Усадка

Сокращение объема почвы при высыхании. Это явление обратно набуханию и зависит от тех же факторов. Чем выше набухание почвы, тем сильнее ее усадка. Выражается она в процентах от объема исходной почвы. Усадка может вызывать разрыв корней, приводит к образованию трещин, что способствует непроизводительной потере влаги за счет испарения.

Связность

Способность почвы сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить почвенные частицы. Выражают ее в кг/см 2 . Связность обусловлена силами сцепления между частицами почвы, зависит от гранулометрического, минералогического и химического составов, влажности, а также оструктуренности почвы и факторов, ее обусловливающих (гумусированности, состава обменных катионов и др.).

Наибольшей связностью обладают глинистые почвы и почвы, содержащие большое количество обменного натрия. Оструктуренные почвы характеризуются меньшей связностью. Невысокую связность имеют песчаные почвы. Минимальная связность наблюдается при влажности, близкой к влажности завядания.

Учет связности почвы имеет большое значение для качества выполняемых технологических операций – рыхления, перемешивания почвенных слоев, крошения почвы, вспашки и т. п. Эти приемы должны выполняться при наименьшей связности почвы. Определение такого состояния связано с понятием «физическая спелость почвы».

Физическая спелость

Состояние почвы, при котором она хорошо крошится на комки, не прилипая к орудиям обработки. Она определяется влажностью почвы и зависит от тех же факторов, что связность и липкость. Для среднесуглинистых почв физическая спелость наступает при следующей их абсолютной влажности (в%): дерново-подзолистые — 12-21, серые лесные—15—23, черноземы — 15—24, каштановые — 13—25, каштановые солонцеватые — 13—20.

С утяжелением гранулометрического состава интервал физической спелости почв во времени и по показателям влажности становится уже. Помимо физической спелости выделяют биологическую спелость, которая характеризуется таким температурным состоянием почвы, при котором активно развиваются биологические процессы (деятельность почвенной биоты, прорастание семян и др.). Для большинства почв она близка к 10 °С.

Твердость

Свойство почвы в естественном залегании сопротивляться сжатию и расклиниванию. Выражается она в кг/см 2 . Измеряется при помощи твердомеров. Ее показатели колеблются от 5 до 60 кг/см 2 и выше. Высокая твердость почвы — показатель плохих ее агрофизических качеств.

Твердость зависит от влажности, гранулометрического состава, оструктуренности, состава поглощенных катионов, содержания гумуса. С понижением влажности почвы твердость возрастает. Почвы хорошо гумусированные и структурные имеют меньшие показатели твердости, чем малогумусные и бесструктурные.

Насыщение ППК кальцием снижает твердость, а внедрение натрия в ППК значительно повышает ее. Так, у черноземов твердость в 10—15 раз ниже, чем у солонцов. Высокая твердость увеличивает тяговое сопротивление при обработке, снижает всхожесть семян, затрудняет проникновение корней растений.

Удельное сопротивление

Усилие, затраченное на подрезание пласта, его оборот и трение о рабочую поверхность. Измеряют сопротивление почвы в килограмме, приходящемся на 1 см 2 поперечного сечения пласта, поднимаемого плугом.

В зависимости от гранулометрического состава, физико-химических свойств, влажности, характера угодья удельное сопротивление почвы может изменяться от 0,2 до 1,2 кг/см 2 .

От удельного сопротивления почвы зависят затраты на ее обработку; с этой величиной связана норма выработки машинно-тракторного парка, расход топливно-смазочных материалов.

Приемы регулирования общих физических и физико-механических свойств почв

Для регулирования физических и физико-механических свойств почв в соответствии с требованиями растений и выбора наиболее эффективной технологии их возделывания агроному необходимо дать оценку параметрам этих свойств, а также оценить роль отдельных факторов в их формировании.

Поскольку гранулометрический и минералогический составы трудно поддаются изменениям при земледельческом использовании почв, следует учитывать главным образом их значение при выборе приемов регулирования физических и физико-механических свойств почв:

- Выбор оптимальных сроков обработки почв разного гранулометрического состава в зависимости от их влажности.

- Применение рыхления подпахотного слоя на тяжелых почвах.

- Дифференцированное осуществление прямых приемов их изменения (внесение органических удобрений, культура сидератов, регулирование состава обменных катионов и др.).

Сильное отрицательное влияние на физические и физико-механические свойства почвы оказывает тяжелая техника. Уплотняющее воздействие на почву может проявляться до глубины 50-80 см, а наиболее резко оно сказывается на плотности и порозности пахотного слоя.

По подсчетам разных авторов, при возделывании зерновых культур уплотняющему воздействию подвергается от 30 до 80 % площади поля, при этом значительная часть двукратному и более.

В результате уплотняющего воздействия техники снижается порозность, особенно некапиллярная, ухудшаются условия для проникновения корней, уменьшаются водообеспеченность растений и аэрация, содержание нитратов в почвенном растворе.

Следствием такого ухудшения физических свойств является значительное снижение урожая. Даже при однократном проходе техники урожай зерновых на следах прохода колес машин уменьшается до 50—60 %. Особенно сильно ухудшаются физические свойства на тяжелых слабооструктуренных почвах с повышенной влажностью (почвы таежно-лесной зоны, орошаемые земли).

Ослабления вредного уплотняющего воздействия тяжелой техники на почву достигают:

- Применением современных технологий возделывания культур, сокращающих количество проходов агрегатов по полю.

- Строгим соблюдением оптимальных сроков проведения полевых работ с учетом состояния влажности почвы, ее физических и физико-механических свойств, осуществлением мероприятий по их улучшению.

- Использованием активных приемов по борьбе с уплотнением (глубокое рыхление).

Важное значение также имеют применение существующих и разработка новых машин и агрегатов с минимальным уплотняющим воздействием на почву (широкозахватные и комбинированные агрегаты с многоцелевыми рабочими органами, машины и агрегаты на гусеницах и шинах низкого давления и др.).

Источник

➤ Adblockdetector