Водопрочность структуры почвы

Большое значение для характеристики почвы имеет водопрочность ее структуры — количество прочных, неразмываемых водой отдельностей. Наибольшей водопрочностью обладают агрегаты размером от 0,25 до 10 мм. Такие агрегаты образуют агрономически ценную структуру.

Если содержание в почве агрономически ценных агрегатов составляет более 55 %, почва считается структурной.

В структурной почве упаковка частиц рыхлая, внутри комков преобладают капиллярные промежутки, а между комками — крупные, некапиллярные; вода быстро распределяется по агрегатам, промежутки между которыми заполнены воздухом. В такой почве одновременно присутствуют в достаточном количестве вода и воздух, она богата доступными для растений питательными веществами. Агрономически ценная комковато-зернистая структура придает почве рыхлое сложение, что облегчает прорастание семян и распространение корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на механическую обработку почвы.

Почвы, не имеющие водопрочной структуры, быстро заплывают, становятся непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные глыбы.

Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны определенные виды почвенных структур. Для гумусовых горизонтов характерна зернистая и комковато- зернистая структура; в средней части почвенного профиля она может быть плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; в нижней — столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т. д..

С гранулометрическим составом и структурой почвы тесно связаны ее физические свойства: плотность, плотность твердой фазы и пористость.

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ И ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ СТРУКТУР

Общие сведения

Почва может находиться в двух состояниях — бесструктурном и структурном. При бесструктурном состоянии отдельные элементы (песчинки, пылеватые и илистые частицы) не скреплены между собой в более крупные агрегаты, а существуют раздельно (например, рыхлый песок) или залегают сплошной сцементированной массой (солонцы). При структурном состоянии механические элементы соединены в агрегаты (комочки) различной величины и формы (рис. 1.6).

Рисунок 1.6. Схема структурной (а) и бесструктурной (б) почвы

Способность почвы распадаться на агрегаты называют структурностью, а сами агрегаты, на которые распадается почва при обработке — структурой.

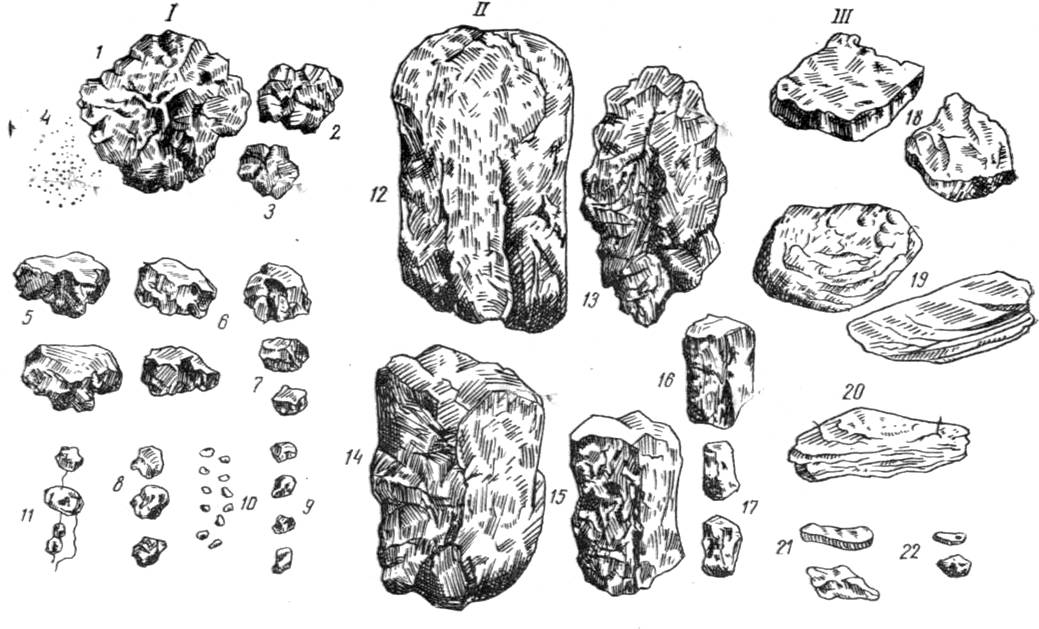

В зависимости от формы структуры ее делят на три типа: I — кубовидную, II — призмовидную и III — плитовидную (рис. 1.7). К кубовидной структуре относят агрегаты, примерно одинаково развитые по двум горизонтальным ( в ширину и глубину) и вертикальному направлениям. Агрегаты призмовидного типа вытянуты по вертикал, а плитовидные развиты в горизонтальном направлении.

Внутри каждого типа, в зависимости от размера агрегатов и степени выраженности граней и ребер, выделяют виды. Например, кубовидная структура с плохо выраженными гранями и ребрами бывает:

мелкокомковатая 1 — 0,25

Если грани и ребра выражены резко, структура бывает:

Рисунок 1.7. Виды почвенной структуры (по С.А. Захарову)

I тип:1 – крупнокомковатая; 2- среднекомковатая; 3- мелклкомковатая; 4 – пылеватая; 5 – крупноореховатая; 6 – ореховатая; 7 – мелкоореховатая; 8 – крупнозернистая; 9 –зернистая; 10 – порошистая; 11 — «бусы» из зерен почвы; II тип: 12 – столбчатая; 13 – столбовидная; 14 – крупнопризматическая; 15 – призматическая; 16 -мелкопризматическая; 17 – тонкопризматическая; III тип: 18 – сланцевая; 19 – пластинчатая; 20 – листовая; 21 – грубочешуйчатая; 22 – мелкочешуйчатая.

Каждый вид структуры характерен для определенной почвы или горизонта профиля той или иной почвы. Но чаще структура бывает смешанная: комковато-зернистая, комковато-пылеватая и т. д.

С агрономической точки зрения, важны не только форма структуры, сколько ее водопрочность, пористость, механическая прочность и размер.

Под водопрочностью понимают способность почвенных агрегатов противостоять размывающему действию воды. Целинные почвы содержат больше водопрочных агрегатов, чем старопахотные.

Почва считается структурной, если комковато-зернистые водопрочные агрегаты, размером от 10 до 0,25 мм, составляют более 55 %. При этом, для почв северных районов, лучшими являются агрегаты больших размеров, так как они хорошо обеспечивают водо- и воздухопроницаемость почвы. В ЦЧЗ оптимальный размер агрегатов 1-5 мм.

Значение структуры в плодородии почв весьма существенно. В структурной почве, через крупные поры, происходит быстрое и полное впитывание осадков, благодаря чему создаются запасы влаги и уменьшается поверхностный сток и водная эрозия почвы. В этих почвах лучше воздушный режим, они не заплывают после дождя и не образуют корку, их легче обрабатывать, здесь меньше опасность ветровой эрозии.

Количество и прочность почвенных агрегатов постоянно изменяется. Часть их разрушается из-за неумелой обработки, переуплотнения, под влиянием химических процессов.

Для улучшения и сохранения структуры почвынеобходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Посев зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав.

2. Внесение органических удобрений, сидератов.

3. Известкование кислых почв и гипсование солонцов.

4. Чередование глубины вспашки в севообороте.

5. Внесение искусственных структурообразователей.

Цель работы: Определение структуры разных почв методом сухого просеивания и водопрочности почвенных агрегатов по методу П. И. Андрианова.

Материалы и оборудование: Колонка сит с различным диаметром отверстий, образцы почвы, технические весы, картонные коробки, стеклянные плоскодонные чашки, фильтровальная бумага, часы.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Водопрочность

Водопрочная структура восстанавливается под воздействием как многолетних трав, так и однолетних сельскохозяйственных растений. Однако оструктуривающее воздействие многолетних трав выше. Они развивают более мощную корневую систему, более длительное время воздействуют на почву, оставляют в почве больше органического вещества (корней и послеукосной надземной массы), благоприятного по составу для деятельности микроорганизмов, образования гумуса.[ . ]

Водопрочность почвенных агрегатов обусловлена различной природой «клеящих» веществ, участвующих в структурообразо-вании, их связью с механическими элементами.[ . ]

Водопрочность приобретается в результате скрепления механических элементов и микроагрегатов коллоидными веществами (органическими и минеральными). Но чтобы отдельности, скрепленные коллоидами, не расплывались от действия воды, коллоиды должны быть необратимо скоа-гулированы. Такими коагуляторами в почвах чаще всего являются двух- и трехвалентные катионы Са2+, М§2+, Ре3+, А13+.[ . ]

Водопрочность комков, не расплывшихся в течение 10 мин, принимается за 100%.[ . ]

Агрономически ценной считается водопрочная с высокой по-розностью структура, создание которой и является задачей агротехнических приемов и мероприятий, направленных на ост-руктуривание почвы. Но не всякая водопрочная структура является агрономически ценной. Водопрочность структуры имеет двоякую природу: она может быть обусловлена стойким химическим и физико-химическим закреплением коллоидов (необратимая коагуляция коллоидов), Агрегаты также могут быть водопрочны вследствие их неводопроницаемости, связанной с наличием в основном тонких неактивных пор. Хорошая структура должна быть также механически прочной, не разрушающейся при обработке почвы сельскохозяйственными орудиями.[ . ]

Необходимо иметь в виду, что не всякая водопрочная структура агрономически ценная. Важно, чтобы водопрочные агрегаты имели рыхлую упаковку, были пористые и обладали способностью легко воспринимать воду, чтобы в их поры легко проникали корневые волоски и микроорганизмы. При плотной упаковке агрегатов пористость их низкая (30—40 %), поры тонкие, в них с трудом проникают микроорганизмы и корневые волоски. Водопрочность таких агрегатов обусловлена слабым проникновением в поры воды. Такая структура в агрономическом отношении не является ценной.[ . ]

Эффект предварительною увлажнения обусловлен повышением водопрочности агрегатов и связанным с ним увеличением шероховатости поверхности. Положительное влияние предварительного увлажнения на водопрочность почвенной структуры зависит от его интенсивности и длительности, а также от свойств почвы. Медленное, достаточно продолжительное капиллярное увлажнение почвы, особенно тяжелой по гранулометрическому составу, приводит к существенному повышению размывающей скорости потока и допустимого (по условию неразмываемости почвы) расхода воды. Например, предварительное увлажнение средне- и тяжелосуглинистых сероземов повышает размывающие скорости с 4,4 до 7,7 см/с а легкосуглинистых и супесчаных — с 4,1 до 5,2 см/с. При этом допустимые расходы воды увеличиваются, соответственно, в 1,4 и 2,2 раза (см. табл. 10.5).[ . ]

В воздушно-сухом состоянии почвы, богатые коллоидами, обладают более водопрочной структурой также в том случае, если они насыщены обменным кальцием, однако для почв, бедных коллоидами, наблюдается обратная зависимость. Вопрос о влиянии состава обменных катионов на противоэрозионную стойкость почв нельзя считать полностью решенным из-за недостатка данных по противоэрозионной стойкости почв природной солонцеватости разной степени выраженности.[ . ]

П. А. Костычевым было предложено классифицировать структуру почвы на водопрочную (агрономически ценную) и неводопрочную.[ . ]

Способность гумуса склеивать, цементировать частицы почвы друг с другом в водопрочные агрегаты должна сказываться на противоэрозионной стойкости почв. Действительно, многие исследователи при сравнении разных почв отмечали более высокую противоэрозионную стойкость почв с высоким содержанием гумуса. С.С.Соболев (1948) расположил основные типы почв по противоэрозионной стойкости в следующий ряд: мощный суглинистый чернозем > темно-каштановая почва > лесные суглинистые почвы > среднеподзолистые почвы. Аналогичный ряд предложил В.Б.Гуссак (1959): луговые почвы > черноземы > желтоподзолистая > дерново-подзолистая > почвы пустынных степей и пустынь. АД.Воронин и М.С.Кузнецов (1970) расположили почвы основных типов европейской части СССР по противоэрозионной стойкости в следующий ряд: чернозем мощный > чернозем обыкновенный > чернозем южный > дерново-подзолистая почва > светло-каштановая почва. Таким образом, противоэрозионная стойкость почв убывает на север и юг от черноземно-степной полосы вместе с уменьшением содержания гумуса.[ . ]

За шесть лет применения мульчирования запасы гумуса в почве возросли на 0,3 %, а содержание водопрочных структурных агрегатов размером более 1 мм на 20 %.[ . ]

Темно-серый до черного с бурым или коричневым оттенком и хорошо оформленной водопрочной комковатой, крупитчатый или зернистой структурой, часто копрогенной. Содержание гумуса превышает 5-6% в верхних 10 см, состав гумуса от гуматного до фульватно-гуматного (С гк/С фк всегда >1). Насыщен основаниями (V > 80%). Реакция от слабокислой до слабощелочной.[ . ]

Агрономически ценной структурой является комковатая и зернистая структура верхних горизонтов почвы размером от 0,25 до 10 мм, обладающая водопрочностью и связностью.[ . ]

Дающий названию типу охристый горизонт (BAN) имеет насыщенный охристый или светло-охристый цвет, икряную структуру в виде однопорядковых водопрочных округлых отдельностей размером 1-5 мм, покрытых органо-железистыми оболочками. Свойства горизонта определяются минералогическим составом, который является продуктом трансформации пирокластических отложений. Для горизонта характерен эффект псевдотиксотропии (выделение влаги при разминании структурных отдельностей), а также низкие значения плотности ( 45 %), механической прочностью и водопрочиостью. Структурной считается почва, содержащая более 55 % водопрочных агрегатов размером 0,25—10 мм.[ . ]

Дерновые почвы образовались под преобладающим влиянием дернового почвообразовательного процесса, с развитием элементов элювиального процесса, в основном на карбонатных породах. Наиболее существенной особенностью дернового процесса являются накопление гумуса, питательных для растений веществ и создание водопрочной структуры в верхнем горизонте. Все эти признаки отчетливо выражены в профиле дерновых почв. На примере этих почв хорошо отразилась роль карбонатности материнских пород в таежно-лесной зоне, препятствующая подзолистому процессу и определяющая активное течение гумусово-аккумулятивно го процесса, даже под лесом.[ . ]

Противоэрозионная стойкость почв характеризует способность почвы противостоять смывающему действию водного потока или совместному действию потока воды и капель дождя. Количественно она выражается величиной размывающей скорости потока, которая непосредственно определяется двумя показателями почвы: размером водопрочных агрегатов и сцеплением их друг с другом. Остальные свойства почв влияют на противоэрозионную стойкость косвенно, через эти показатели.[ . ]

Влияние смытости почвы на ее противоэрозионную стойкость не нашло отражения в табл. 3.10 ввиду недостаточной изученности этого вопроса. Однако по имеющимся немногочисленным данным можно отметить, что рыхлые пахотные горизонты среднесмытых почв имеют, в среднем, в 1,2 раза меньшую размывающую скорость, чем несмытые, за счет уменьшения водопрочности структуры почвы в результате смыва. На более плотных почвах влияние смытости может и не проявиться, так как уменьшение водопрочности структуры смытых почв компенсируется увеличением их сцепления, возникающим в результате увеличения плотности сложения.[ . ]

Дренаж — уменьшение плотности, оглеенности, содержания гумуса, конкреций и содержания в них Ре, Мп; увеличение водопрочности агрегатов, гуматности, усиление элювиально-иллювиальной дифференциации профиля.[ . ]

Минералогический состав материнской породы оказывает большое влияние на направление почвообразовательных процессов. Например, карбонатность породы препятствует течению подзолистого процесса, так как СаС03 нейтрализует фульвокислоты и таким образом устраняется их разрушающее действие на минералы. Карбонатность породы способствует течению гумусово-аккумулятивного процесса, образованию водопрочной структуры.[ . ]

Значительное влияние на противоэрозионную стойкость почв оказывает гранулометрический состав. Из двух почв одинакового генетического типа большей противоэрозионной стойкостью обладает более тяжелая по гранулометрическому составу почва, содержащая больше илистой фракции, способной к структурообразованию. Особенно неблагоприятно высокое содержание фракции крупной пыли (0,05-0,01 мм), значительно понижающей водопрочность структуры.[ . ]

Расчеты, выполненные на 10-летний период (1987—1997 гг.), показали, что параллельно с повышением уровня подземных вод (на 0,2—1 м/год) будет наблюдаться накопление солей в них, а также в почвогрунтах зоны аэрации. При этом содержание натрия и магния в расчетный период прогрессирующе возрастет, а кальция — уменьшится (рис. 87). Известно, что кальций, являясь хорошим коагулятором, способствует свертыванию почвенных коллоидов и образованию водопрочной структуры. Противоположное действие оказывают ионы натрия (в меньшей степени калия), увеличение содержания которых в ПК приводит к разрушению структуры и ухудшению водно-физических свойств почв. Ион магния занимает промежуточное положение. При его содержании в ПК до 15-20% его влияние безвредно, а при 30% и более оно отрицательное.[ . ]

Разработан на основе методов Г. И. Павлова и А. Ф. Тюлина и является в настоящее время одним из распространенных в почвенной практике. Состоит из двух частей: фракционирования почвы на ситах в воздушно-сухом состоянии (сухое просеивание) и фракционирования на ситах в воде (мокрое просеивание). В первом случае фиксируется количество агрегатов того или иного размера в почве, во втором — определяется количество водопрочных агрегатов, то есть дается качественная оценка структуры по водопрочности.[ . ]

Отсюда следует, что сг« 1 — а/х, т.е. с увеличением объема выпадающих осадков увеличивается и коэффициент стока. Однако при постоянном количестве осадков коэффициент стока зависит, главным образом, от водопроницаемости почв и грунтов. Обычно тяжелые по гранулометрическому составу почвы менее проницаемы, чем легкие. Почвы с уплотненными горизонтами отличаются низкой водопроницаемостью. Большое значение для водопроницаемости почв имеет водопрочность их структуры, зависящая от содержания и качественного состава гумуса, состава обменных оснований и других факторов.[ . ]

Оригинальные взгляды на эрозию почв и меры борьбы с ней высказал В.Р.Вильямс. Эрозию почв и меры борьбы с ней он рассматривал сквозь призму травопольной системы земледелия. По Вильямсу главной причиной эрозии является бес структурность пахотных почв склонов. С помощью системы мероприятий, центральным звеном которых является культура многолетних трав в нолевых и кормовых севооборотах, происходит окультуривание почв, придание им комковатой водопрочной структуры.[ . ]

Влияние исходной влажности на нротивоэрозиоиную стойкость почв наблюдается не тольхо при положительных, но и при отрицательных температурах. Однако характер влияния в этом случае совершенно другой. Замерзание и последующее оттаивание почвы при высокой влажности, особенно многократное, а также при капиллярном подтоке воды снизу оказывает отрицательное влияние на противоэрозионную стойкость почвы. При этом формируются хорошо выраженные прослойки льда, снижающие сцепление и размер водопрочных агрегатов. При малом содержании влаги в почве создаются неблагоприятные условия для образования крупных прожилок льда, а при влажности, близкой к нижнему пределу пластичности и меньшей, таких прожилок вообще не бывает. Образование прослоек льда связано с миграцией воды к центрам кристаллизации вследствие качественной неоднородное™ почвенной влаги, благодаря чему не вся вода кристаллизуется сразу, и к образовавшимся уже центрам кристаллизации подтягивается еще не замерзшая вода. Из изложенного ясно, что замерзание и последующее оттаивание почвы влияет не непосредственно, а через водопрочное ть структуры и межагрегатное сцепление, поэтому формула (2.29) для расчета размывающей скорости потока применима также для замерзшей и оттаявшей почвы, если значения входящих в формулу аргументов определены для образцов почвы, испытавших аналогичные воздействия отрицательных температур.[ . ]

Дерново-карбонатные выщелоченные почвы являются лучшими среди дерново-карбонатных почв. Профиль их хорошо сформирован, но его мощность часто не превышает 80 см; карбонаты находятся с глубины 40—60 см и ниже. Почвообразующими породами являются обычно карбонатные глины. Преобладает среднее содержание подвижного фосфора, среднее и повышенное — калия. Дерново-кар-бонатные выщелоченные (и типичные) почвы имеют довольно хорошее структурное состояние; в пахотном горизонте водопрочных агрегатов диаметром более 0,25 мм содержится 55—70 %.[ . ]

Считается (Ковда и др., 1986), что орошение черноземов должно быть только дополнительным по отношению к фактическим атмосферным осадкам сезона и года. Поэтому орошение черноземов обыкновенных, распространенных в зоне недостаточного увлажнения, является в определенной мере обоснованным. Поскольку для орошения черноземов трудно выбрать большие ровные массивы, полив производят и на склоновых землях. Применение больших поливных норм дождевальными машинами с высокой интенсивностью полива способствует формированию поверхностного стока ирригационных вод и смыву почвы. В.В. Егоров (1984) отмечает, что, кроме малых норм полива, важен и способ подачи этой нормы. В настоящее время в нашей стране широкое применение нашли два способа орошения: полив напуском и дождеванием. Ни один из них не является универсальным. Черноземам не желательно орошение затоплением, тем более, что потери воды на фильтрацию при поверхностном способе полива составляют 20 — 30% и 3 — 5% — на испарение. При дождевании также наблюдаются значительные потери воды на испарение, особенно в жаркие дни, при ветрах — до 20 — 25% (Шумаков, Прокофьев, 1986). Отрицательно реагирует чернозем и на крупнокапельное дождевание, поскольку оно ведет к формированию поверхностного стока, разрушению водопрочной структуры, диспергированию пахотного слоя. Поэтому орошение черноземов лесостепи и степи возможно лишь с помощью мелкодисперсного дождевания, свойственного дождевальным машинам типа “Фрегат”, “Волжанка” либо “Днепр”.[ . ]

Источник