Влагоемкость почвы

Водоудерживающая способность почвы.

Водоудерживающая способность – это свойство почвы удерживать в себе воду, на которую действуют силы тяжести, которые стремятся удалить эту воду из почвы. Вода в почве удерживается сорбционными и капиллярными силами, а так же водонепроницаемостью водоупорных слоёв. Наибольшее количество воды, которую способна удерживать почва теми или иными силами, называется влагоёмкостью. Выражается влагоёмкость в процентах массы сухой почвы, или в процентах объёма почвы. Водоудерживающая способность и влагоёмкость – одна из важнейших характеристик плодородия почвы. Только благодаря этому свойству почва может накапливать и длительное время удерживать запасы влаги.

По отношению к свободной влаге различают полную, капиллярную и наименьшую влагоёмкость.

Полная влагоёмкость

Полная влагоёмкость (ПВ) – наибольшее количество влаги, которое может находится в почве при условии заполнения всех её пор. Синонимы: полная водовместимость и наибольшая влагоёмкость. Величина ПВ определяется чаще всего по общей пористости, хотя в действительности она будет несколько меньшей, так как в почве всегда есть определённое количество защемлённого воздуха. При полной влагоёмкости в почве находятся все формы воды: кристаллогидратная, адсорбированная прочно связанная, капиллярная и гравитационная.

Состояние увлажнения почвы до полной влагоёмкости бывает редко. Оно возможно только тогда, когда зеркало грунтовых вод достигает поверхности почвы, и все почвенные поры заняты водой, или после обильного увлажнения при наличии в почве водоупорных слоёв или горизонтов.

Увлажнение почвы до полной влагоёмкости с агрономической точки зрения вредно, так как в почве будет отсутствовать так необходимей для растений и микроорганизмов воздух.

Капиллярная влагоёмкость

Капиллярная влагоёмкость (КВ) – наибольшее количество капиллярно-подпёртой влаги, которое может вмещаться в почве в пределах капиллярной каймы. Эта величина применения, которая изменяется в зависимости от высоты слоя, для которого она определяется. Чем глубже к зеркалу грунтовых вод, тем выше капиллярная влагоёмкость и наоборот.

Удерживается и перемещается эта влага в почве преимущественно под действием капиллярных (менисковых) сил, которые начинают проявляться в порах с диаметром меньше 8 мм, но особую силу приобретают в порах с диаметром от 100 до 3 мкм (Н. А. Качинский, 1970).

Некоторые исследователи влажность самого нижнего десятисантиметрового слоя капиллярной каймы называют максимальной капиллярной влагоёмкостью. Данные, которые наводятся в литературе по капиллярной влагоёмкости, как правило характеризуют именно максимальную капиллярную влагоёмкость, так как лабораторные методы определения капиллярной влагоёмкости построены так, что определяется именно влажность десятисантиметрового слоя почвы, который имеет непосредственную связь со свободной водной поверхностью. Результаты таких исследований можно использовать для сравнительной характеристики почв различного гранулометрического состава, структуры, плотности и др.

Величина КВ зависит от таких свойств почв как гранулометрический и минералогический состав, содержания гумуса и поглощенных оснований, структурно состояния и плотности сложения.

Наименьшая влагоёмкость

Наименьшая влагоёмкость (НВ) – наибольшее количество подвешенной влаги, которую тот или иной слой почвы может удерживать после обильного её увлажнения и свободного стекания воды. Синонимы: полевая или предельно полевая влагоёмкость.

По наименьшей влагоёмкости судят о способности почвы накапливать влагу и возможное соотношение в ней воды и воздуха, о количестве доступной воды для растений и величине поливной нормы.

Зависит наименьшая влагоёмкость от гранулометрического и минералогического состава почвы, содержания в ней органического вещества и состава поглощенных оснований. Поэтому на разных почвах она неодинакова.

Среди всех зональных почв наилучшую влагоёмкость имеют чернозёмы глубокие. В зонах, расположенных на север и на юг от них влагоёмкость почв постепенно снижается.

Во всех без исключения почвах наименьшая влагоёмкость уменьшается по профилю почвы вниз. Это обусловлено уменьшением в том же направлении гумусированности почвы, ухудшением структуры, увеличении плотности горизонтов и резким уменьшением их пористости.

Источник

Почвенная вода (задержка) — Soil water (retention)

Почвы могут обрабатывать и удерживать значительное количество воды . Они могут впитывать воду и будут продолжать это делать до тех пор, пока не наполнятся или пока скорость, с которой они могут пропускать воду в поры и через них, не будет превышена. Часть этой воды будет постоянно стекать через почву (под действием силы тяжести ) и попадать в водные пути и ручьи , но большая ее часть будет удерживаться , несмотря на влияние силы тяжести. Большая часть этой удерживаемой воды может использоваться растениями и другими организмами , что также способствует повышению продуктивности и здоровья почвы .

СОДЕРЖАНИЕ

Водоудерживающая способность почвы

Поры (пространства, которые существуют между частицами почвы ) обеспечивают прохождение и / или удержание газов и влаги в профиле почвы . Способность почвы удерживать воду сильно зависит от размера частиц; Молекулы воды крепче удерживаются на мелких частицах глинистой почвы, чем на более крупных частицах песчаной почвы, поэтому глины обычно удерживают больше воды. И наоборот, песок обеспечивает более легкий проход или передачу воды через профиль. Тип глины, содержание органических веществ и структура почвы также влияют на удержание влаги в почве.

Максимальное количество воды, которое может удерживать данная почва, называется полевой емкостью , в то время как почва настолько сухая, что растения не могут высвободить оставшуюся влагу из частиц почвы, называется точкой увядания . Доступная вода — это вода, которую растения могут использовать из почвы в диапазоне от полевой емкости до точки увядания . Грубо говоря, для сельского хозяйства (почва верхнего слоя), почва состоит на 25% из воды , 25% из воздуха , 45% из минеральных веществ , 5% из прочего; вода колеблется в широких пределах от 1% до 90% из-за нескольких удерживающих и дренажных свойств данной почвы.

Роль удержания влаги в почве огромна; его эффекты имеют далеко идущие последствия, а отношения неизменно сложны. В этом разделе основное внимание уделяется нескольким ключевым ролям и признается, что охват всех ролей, которые можно найти в литературе, выходит за рамки данного обсуждения.

Процесс, при котором почва впитывает воду, а вода стекает вниз, называется просачиванием .

Задержка воды в почве и организм

Удержание воды в почве необходимо для жизни. Он обеспечивает постоянную подачу воды к растениям между периодами восполнения ( инфильтрации ), чтобы обеспечить их непрерывный рост и выживание. Например, в течение большей части умеренного Виктория , Австралия , этот эффект носит сезонный характер и даже межгодовой; Удерживаемая почвенная вода, накопившаяся в предшествующие влажные зимы, позволяет выживать большинству многолетних растений в течение обычно сухого лета, когда ежемесячное испарение превышает количество осадков . Почвы обычно содержат больше питательных веществ , влаги и гумуса .

Удержание воды в почве и климат

Влага почвы влияет на термические свойства профиля почвы, включая проводимость и теплоемкость. Связь влажности почвы и тепловых свойств почвы оказывает значительное влияние на биологические триггеры, связанные с температурой, включая прорастание семян , цветение и активность фауны . (больше воды заставляет почву медленнее набирать или терять температуру при равном нагреве; вода примерно вдвое больше теплоемкости почвы)

Недавнее моделирование климата Timbal et al. (2002) предполагает тесную связь между влажностью почвы и постоянством и изменчивостью температуры поверхности и осадков ; кроме того, влажность почвы является важным фактором для точности «межколечных» прогнозов относительно австралийского климата .

Удержание воды в почве, водный баланс и другие факторы

Роль почвы в удержании воды значительна с точки зрения гидрологического цикла ; включая относительную способность почвы удерживать влагу и изменения влажности почвы с течением времени:

- Почвенная вода, которая не удерживается или не используется растениями, может продолжать движение вниз по профилю и вносить свой вклад в уровень грунтовых вод (постоянно насыщенная зона в основании профиля); это называется «перезарядка». Почва, заполненная полем (среди прочего), может препятствовать инфильтрации, чтобы увеличить наземный сток. Оба эффекта связаны с запасами грунтовых и поверхностных вод, эрозией и засолением .

- Почвенная вода может повлиять на структурную целостность или целостность почвы; насыщенные почвы могут стать нестабильными и привести к разрушению конструкции и массовому перемещению. Почвенная вода, ее изменения с течением времени и управление представляют интерес для геотехников и специалистов по охране почв , заинтересованных в поддержании стабильности почвы.

Источник

Водоудерживающая способность и влагоемкость почвы

Водоудерживающая способность и влагоемкость почвы

Максимальная молекулярная влагоемкость является важной почвенно-гидрологической характеристикой. Сопоставление фактической влажности почвы с максимальной молекулярной влагоемкостью дает возможность установить присутствие в почве запаса доступной для растений воды (в случае превышения фактической влажности над ММВ) или отсутствие таковой (при примерном совпадении этих величин), поскольку при влажности, соответствующей ММВ, запасы доступной растениям воды в почве настолько малы, что они не могут удовлетворить потребность растений в ней.

Несмотря на то, что разделение почвенной воды на категории (формы) условно и ни одна из них не обладает абсолютной значимостью, можно выделить определенные интервалы влажности, в пределах которых какая-то часть влаги обладает одинаковыми свойствами и степенью доступности ее для растений.

Граничные значения влажности, при которых количественные изменения в подвижности воды переходят в качественные отличия, называют почвенно-гидрологическими константами. Основными почвенно-гидрологическими константами являются: максимальная гигроскопичность, влажность завядания, влажность разрыва капилляров, наименьшая влагоемкость, полная влагоемкость. Почвенно-гидрологические константы широко используются в агрономической и мелиоративной практике, характеризуя запасы воды в почве и обеспеченность растений влагой.

Максимальная гигроскопичность (МГ) — характеризует предельно-возможное количество парообразной воды, которое почва может поглотить из воздуха, почти насыщенного водяным паром. Характеристика этого вида воды была дана выше. Максимальная гигроскопичность почв является важной почвенно-гидрологической характеристикой, величиной, достаточно постоянной.

Вода, находящаяся в почве в состоянии максимальной гигроскопичности, не доступна растениям. Это «мертвый запас влаги». По максимальной гигроскопичности приближенно рассчитывают коэффициент завядания растений — нижнюю границу физиологически доступной для растений воды.

Влажность устойчивого завядания, или влажность завядания (ВЗ) — влажность, при которой растения проявляют признаки устойчивого завядания, т. е. такого завядания, когда его признаки не исчезают даже после помещения растения в благоприятные условия. Численно ВЗ равна примерно 1,5 максимальной гигроскопичности. Эту величину называют также коэффициентом завядания.

Содержание воды в почве, соответствующее влажности завядания, является нижним пределом доступной для растений влаги.

Влажность завядания определяется как свойствами почв, так и характером растений. В глинистых почвах она всегда выше, чем в песчаных. Заметно возрастает она и в почвах засоленных и содержащих большое количество органических веществ, особенно неразложившихся, растительных остатков (торфянистые горизонты почв). Так, в глинах ВЗ составляет 20-30%, в суглинках – 10-12, в песках – 1-3, у торфов – до 60-80 %. Засухоустойчивые растения завядают при меньшей влажности, чем влаголюбивые.

Влажность разрыва капилляров (ВРК). Капиллярно-подвешенная вода при испарении передвигается в жидкой форме к испаряющей поверхности в пределах всей промоченной толщи по капиллярам, сплошь заполненным водой. Но при определенном снижении влажности, характерном для каждой почвы, восходящее передвижение этой воды прекращается или резко затормаживается. Потеря способности к такому передвижению объясняется тем, что в почве при испарении исчезает сплошность заполнения капилляров водой, т. е. в ней не остается систем пор, сплошь заполненных влагой и пронизывающих промоченную часть почвенной толщи. Эту критическую величину влажности М. М. Абрамова назвала влажностью разрыва капиллярной связи (ВРК).

Таким образом, влажность разрыва капилляров – это влажность, при которой подвижность капиллярной воды в процессе снижения влажности резко уменьшается. Вода, однако, остается в мельчайших порах, в углах стыка частиц (мениски стыковой влаги). Эта влага неподвижна, но физиологически доступна корешкам растений.

ВРК называют также критической влажностью, так как при влажности ниже ВРК рост растений замедляется и их продуктивность снижается. В почвах и грунтах эта величина варьирует довольно сильно, составляя в среднем около 50– 60% от наименьшей влагоемкости почв. На содержание воды, соответствующей ВРК, помимо гранулометрического состава почв, существенное влияние оказывает их структурное состояние. В бесструктурных почвах запасы воды расходуются на испарение значительно быстрее, чем в почвах с агрономически ценной структурой. Поэтому в них влажность будет быстрее достигать ВРК, т. е. обеспеченность влагой растений снижаться будет быстрее.

Почвенно-гидрологические константы, как и влагоемкость почв, выра-жаются в процентах от массы или объема почв.

Источник

ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Водные свойства это совокупность свойств почвы, определяющих поведение почвенной влаги в ее профиле. К ним относят водопроницаемость, водоподъёмную способность и водоудерживающую способность.

В о д о п р о н и ца е м о с т ь — способность почвы впитывать и пропускать через себя воду, поступающую на ее поверхность. В процессе передвижения воды го профилю почвы выделяют два этапа: впитывание и фильтрацию. Впитывание представляет собой передвижение воды в ненасыщенной влагой почве под действием силы тяжести, капиллярного и сорбционного рассасывания. Поэтому впитывание происходит не только в нисходящем направлении, но и частично направлено в стороны от места появления свободной влаги. В процессе впитывания происходит последовательное заполнение свободных пор передвигающейся водой. Фильтрация — нисходящее, фронтальное передвижение воды в почве, полностью насыщенной влагой, под действием силы тяжести и градиента напора. Границей между впитыванием почв и фильтрацией считают момент установления постоянной скорости нисходящего перемещения влаги.

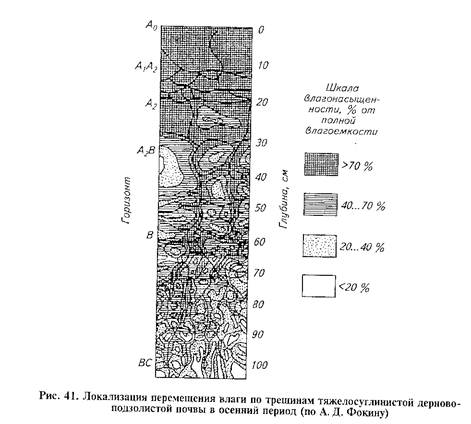

В природных условиях фильтрация происходит нечасто: при выпадении большого количества осадков, снеготаянии, орошении с высокими нормами воды, например при возделывании риса. В большинстве же случаев имеет место процесс инфильтрации — просачивание поверхностной влаги в почву, происходящее преимущественно по крупным порам, ходам корней и почвенных животных, реликтовым и деформационным трещинам. В результате инфильтрации происходит неравномерное проникновение воды в глубь почвенного профиля (рис. 41). Если

почва имеет большую трещиноватость и преимущественно крупную некапиллярную пористость, то наряду с впитыванием происходит «проваливание» воды в нижние горизонты почвенного профиля. Такая влага расходуется преимущественно непродуктивно, поскольку легко теряется по этим пустотам в процессе физического испарения или уходит за пределы почвенного профиля. Так, при поливах «провальная» вода достигает верховодки или грунтовых вод и способствует их подъему, что приводит к заболачиванию или засолению почв.

Водопроницаемость зависит от гранулометрического состава почв, их структурного состояния и физико-химических свойств. Почвы легкого гранулометрического состава (пески, супеси) благодаря наличию крупных некапиллярных пор отличаются высокой водопроницаемостью. Хорошей водопроницаемостью характеризуются суглинистые и глинистые почвы с водопрочной комковато-зернистой структурой. В бесструктурных суглинистых и особенно глинистых почвах водопроницаемость очень низкая. В почвах, содержащих обменный натрий, водопроницаемость существенно снижается. При высоком содержании в ППК обменного натрия почва сильно набухает и становится практически водонепроницаемой.

Водопроницаемость измеряется объемом воды, который проходит через единицу площади поперечного сечения в единицу времени. Этот показатель довольно динамичный и заметно варьирует как по профилю почв, так и пространственно Водопроницаемость почв тяжелого гранулометрического состава оценивают по шкале, предложенной А.А.Качинским. Если почва пропускает за 1 ч более 1000 мм воды при ее напоре 5 см и температуре 10 0 С, то водопроницаемость провальная, от 1000 до 500 излишне высокая, от 500 до 100 — наилучшая от 100 до 70 — хорошая, от 70 до 30 — удовлетворительная, Менее 30 мм — неудовлетворительная

В районах с большим количеством осадков низкая водопроницаемость почв служит причиной их переувлажнения а при наличии уклона местности — формирования поверхностного стока и развития эрозии. Когда же водопроницаемость очень высокая в корнеобитаемом слое почвы не происходит накопления запаса влаги, необходимого для нормального развития растений, а в орошаемом земледелии имеют место большие потери поливной воды, теряющейся на фильтрацию и пополняющей грунтовые воды.

Водоподъемная способность — свойство почвы вызывать восходящее передви-жение содержавшейся в ней влаги за счет капиллярных сил. Высота подъема воды в почвах о скорость ее передвижения зависят в основном от их гранулометрического состава, структурного состояния и пористости. В общих чертах высота капиллярного поднятия воды возрастает по мере уменьшения диаметра капиллярных пор. Поэтому водоподъёмная способность песчаных почв составляет 0,5-1,0 м, супесчаных — 1,0-1,5 м, суглинистых – 3-4, лёссовидных пород – 4-5 м. В бесструктурных глинистых почвах, несмотря на наиболее мелкий размер капилляров по сравнению с почвами иного гранулометрического состава, водоподъемная способность снижается, поскольку капилляры заполнены преимущественно связанной водой.

Благодаря водоподъемной способности почв растения дополнительно снабжаются влагой, поступающей из грунтовых вод. Это особенно важно в засушливых регионах. Однако при близком залегании грунтовых вод к поверхности может произойти заболачивание, а когда они минерализованные — засоление почв.

Водоудерживающая способность — свойство удерживать от стекания воду, содержащуюся в ней, под влиянием силы тяжести сорбционными и капиллярными силами. Количественно водоудерживающую способность почвы характеризует ее влагоемкость.

В л а г о е м к о с т ь п о ч в ы — наибольшее количество воды, которое способна удержать почва теми или иными силами. В зависимости от сил, удерживающих влагу в почве, выделяют пять видов влагоемкости.

Максимальная адсорбционная влагоемкость (МАВ — наибольшее количество прочносвязанной воды. удерживаемое сорбционными силами. В почвенной практике эту величину используют редко. Гораздо более важное практическое значение имеют показатели гигроскопической влажности и максимальной гигроскопической влажности.

Даже в почве, высушенной до воздушно-сухого состояния, всегда содержится некоторое количество влаги вследствие сорбции из воздуха паров воды почвенными частицами. Способность почвы сорбировать парообразную воду называют гигроскопичностью, а влагу, поглощённую таким путём, — гигроскопической.

Содержание гигроскопической воды в почве зависит от ее свойств и относительной влажности воздуха. Чем тяжелее гранулометрический состав почвы, чем больше в ней содержится органических и минеральных коллоидов и чем сильнее насыщен воздух, е которым соприкасается почва, водяными парами, тем выше ее гигроскопическая влажность.

Почва способна поглощать парообразную воду из воздуха вплоть до его полного насыщения парами воды. Предельное количество парообразной влаги, которое может быть поглощено почвой при относительной влажности воздуха, близкой к 100%, называют максимальной гигроскопической влажностью.

В отличие от гигроскопической влажности максимальная гигроскопическая влажность для каждой конкретной почвы величина постоянная и зависит от ее свойств, в первую очередь от гранулометрического состава и содержания гумуса. В малогумусных песчаных и супесчаных почвах максимальная гигроскопическая влажность составляет 0,1-1,0%, в суглинистых и глинистых почвах с высоким содержанием гумуса 10-15%, в торфяных почвах – 30-50%. С помощью этого показателя находят влажность завядания растений и рассчитывают запас недоступной влаги в почве.

Максимальная молекулярная влагоемкость (ММВ) — наибольшее количество рыхлосвязанной (плёночной) воды, удерживаемой силами молекулярного притяжения на поверхности почвенных частиц. Эта величина зависит в основном от гранулометрического состава почв. В глинистых почвах она достигает 25-30% и на 70-75% заполняет поровое пространство, уменьшая таким образом содержание свободной влаги и воздуха. В песчаных почвах ММВ не превышает 2-5%. Увеличение запасов воды в почве сверх ММ В сопровождается появлением подвижной капиллярной или даже гравитационной воды.

Максимальная молекулярная влагоемкость — важная почвенно-гидрологическая характеристика. При сопоставлении фактической влажности почвы с ММВ можно установить наличие или отсутствие в почве доступной для растений влаги. Поскольку влажность завядания обычно на 2-3% ниже ММВ, то при влажности почвы, соответствующей ММВ, запасы доступной растениям воды настолько малы, что уже не удовлетворяют их потребности. При этом наблюдается угнетение растений, они отстают в росте, а в жаркие периоды сбрасывают листья и цветки. В то же время необходимо учитывать, что величина ММВ не является константой, хотя она и характеризует состояние пониженной подвижности почвенной влаги.

Предельно-полевая влагоемкость (ППВ) — наибольшее количество воды, которое может удержать почва после стекания гравитационной влаги при глубоком залегании грунтовых вод. Синонимы предельно-полевой влагоемкости — наименьшая влагоемкость (НВ) и полевая влагоемкость (ПВ).

Предельно-полевая влагоемкость — важнейшая характеристика водных свойств почвы, При влажности почвы, соответствующей ППВ, вся система капиллярных пор заполнена водой, благодаря чему создаются оптимальные условия влагообеспеченности растений.

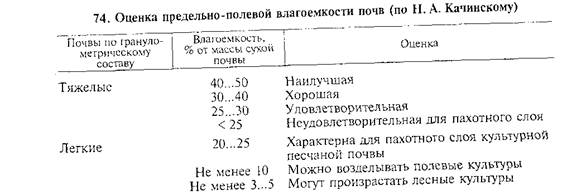

Эта величина зависит от содержания гумуса, оструктуренности и гранулометрического состава почвы. В тяжелых по гранулометрическому составу хорошо оструктуренных почвах с высоким содержанием гумуса ППБ достигает 40-50%, в малогумусных песчаных – 5-10%. Оценка ППВ различных по гранулометрическому составу почв приведена в таблице 74.

Капиллярная влагоемкость (КВ) — максимальное количество капилллярно-подпертой влаги, которое содержится в слое почвы, находящемся в пределах капиллярной каймы. Чем ближе слой почвы к зеркалу грунтовых вод, тем выше его капиллярная влагоемкость. В нижней части капиллярной каймы практически все поры заполнены водой. На верхней границе каймы КВ равна ППВ.

Полная влагоемкость (ПВ) — наибольшее количество влаги, которое содержится в почве при условии полного заполнения всех пор водой. Но полного заполнения всех пор водой не происходит, поскольку в почве всегда присутствует так называемый защемленный воздух, на долю которого приходится до 10% от общей пористости. При полной влагоемкости в почве содержится максимально возможное количество всех форм влаги: прочно- и рыхлосвязанной, капиллярной и гравитационной, поэтому ПВ характеризует водовместимость почвы.

Источник