Новости

В рамках взаимодействия федерального государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля за 10 месяцев 2021 года в адрес Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл на рассмотрение поступило 111 материалов проверок муниципального земельного контроля с выявленными нарушениями на землях сельскохозяйственного назначения. При рассмотрении которых по 38 материалам проверок должностными лицами отдела государственного земельного надзора Управления отказано в возбуждении административных дел, по 73 материалам проверок в отношении правообладателей земельных участков приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.

Положением о федеральном государственном земельном контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081, утверждены критерии

отнесения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к определенной категории риска при осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственного земельного контроля (надзора).

В декабре 2021 года в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях должностным лицом Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл гражданин Козлов А.И. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

7 декабря 2021 года состоялось заседание Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей, в ходе которого рассмотрены вопросы по отмене ограничительных мероприятий по сальмонеллезу крупного рогатого скота, установленные на территории телятника ООО «ВПМ» Кстовского муниципального района нижегородской области.

7 декабря 2021 года состоялось заседание Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей. В ходе заседания комиссии были рассмотрены вопросы по ликвидации очагов африканской чумы свиней (далее – АЧС) зарегистрированные на территории Нижегородской области в 2021 году.

В ноябре 2021 года в ходе рассмотрения дела гр. Карчава Ю.С. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ — «невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Прием обработки почвы — однократное воздействие на почву рабочими органами почвообрабатывающих машин или орудий, выполняющих одну или несколько технологических операций.

В ноябре 2021 года в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 52:28:0130003:112, общей площадью 5,81 га, расположенном: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, Сергачское шоссе, примерно в 2550 м по направлению на юго-восток от дома № 7, собственник Софьина Т.Г. признана виновной в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ — «невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

В борьбе с эрозией почвы важное и многостороннее значение имеет снегозадержание, как одно из действенных мелиоративных мероприятий. Снегозадержание способствует накоплению и задержанию снега на полях зимой, увеличивает весенние водные запасы почвы, улучшает ее тепловой режим в условиях зимовки озимых культур и многолетних трав, уменьшает сток весенних талых вод, повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Снегозадержание к тому же способствует борьбе с ветровой эрозией почв.

02.12.2021 состоялось заседание Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей. В ходе заседания комиссии был рассмотрен вопрос по наложению карантина по артриту/энцефалиту коз на территории личного подсобного хозяйства гражданина проживающего на территории деревне Шеляухова Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

© 2021 Управление Федеральной службы

по ветеринарному и фитосанитарному надзору

по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Все права защищены.

603105, г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, 35

тел.: (831) 435-51-45, 435-51-36

Источник

Воздухопроницаемость почвы

Воздухопроницаемость почвы — это способность почвы пропускать воздух через свою толщу. Проницаемость почвы для воздуха обусловлена лишь размером пор и не зависит от их общего объема, т. е. от пористости. Если объем воздуха, проходящего за 1 мин через мелкий песок, принять за единицу, то при таких же условиях через средний песок пройдет 84 объема воздуха, через крупный — 961, через мелкий гравий — 5195, через средний хрящ — 11 684 объема воздуха. В указанном примере с увеличением размера механических элементов (частиц) почвы увеличивается размер пор и значительно повышается проницаемость почвы для воздуха. В то же время общий объем пор уменьшается: если в мелком песке пористость составляет 55%, то в среднем — лишь 37,9%. Количество воздуха, проходящего через слой почвы определенного механического состава, увеличивается при повышении барометрического давления и уменьшении влажности почвы. Вода, заполняющая поры почвы, вытесняет из них воздух и препятствует его проникновению в почву. Если все поры заполнены водой или льдом, то проницаемость для воздуха уменьшается до нуля.

Смесь газов и паров, которая заполняет поры почвы, называется почвенным воздухом. Почвенный воздух и вода являются антагонистами относительно пространства пор. Почвенный воздух по составу отличается от атмосферного и постоянно с ним взаимодействует. Движение почвенного воздуха и обмен его с атмосферным воздухом происходит под влиянием разницы их температуры, колебаний барометрического давления и уровня грунтовых вод. Так, при понижении барометрического давления и повышении температуры почвы в соответствии с законами Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля объем почвенного воздуха увеличивается при постоянном объеме пор почвы, воздух поднимается и выходит из почвы в приземной слой атмосферы. При повышении атмосферного давления и уменьшении температуры почвы атмосферный воздух поступает в поры почвы. Этот процесс называется «дыханием» почвы. Он также происходит во время колебания уровня грунтовых вод: если уровень грунтовых вод повышается, то почвенный воздух выходит в атмосферу, если снижается, то атмосферный воздух поступает в поры почвы.

Воздухопроницаемость почвы обусловливает ее обогащение кислородом, что имеет большое гигиеническое значение, связанное с биохимическими процессами окисления, которые протекают в почве и обеспечивают ее самоочищение от органических загрязнений. Поэтому здоровой является почва легкого механического состава (песчаная, легкая супесчаная) с крупными частицами, так как у нее большие поры. Это обусловливает ее высокую воздухопроницаемость и хорошую аэрацию — достаточную для активного протекания процессов самоочищения.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Воздухопроницаемость

Воздухопроницаемость зависит от механического состава почвы, ее плотности, влажности, структуры. Воздух в почве передвигается по порам, не заполненным водой и не изолированным друг от друга. Чем крупнее поры аэрации, тем лучше воздухопроницаемость. В структурных почвах, где наряду с капиллярными порами имеется Достаточное количество крупных некапиллярных пор, создаются наиболее благоприятные условия для воздухопроницаемости.[ . ]

Воздухопроницаемость суглинистых и глинист ыхпочв зависит прежде всего от содержания в почве крупных (более 0,5—1 мм) водопрочных агрегатов, обеспечивающих необходимый объем некапиллярных пор.[ . ]

Воздухопроницаемость определяют в секундах на 100 см3 как среднее арифметическое значение двух определений. Результат округляют до 1 с/100 см3.[ . ]

За меру воздухопроницаемости почвы принимается количество воздуха в мл, прошедшего под определенным давлением в единицу времени через площадь сечения почвы 1 см2 при толщине слоя в 1 см. Выражают воздухопроницаемость и в относительных величинах — в процентах к скорости выделения воздуха в атмосферу.[ . ]

Определение воздухопроницаемости почвы можно вести и в полевых условиях, погружая бур непосредственно в толщу почвы. При анализе необходимо загерметизировать места контакта почвы с патроном.[ . ]

При определении воздухопроницаемости почвы данные записывают в таблицу 18.[ . ]

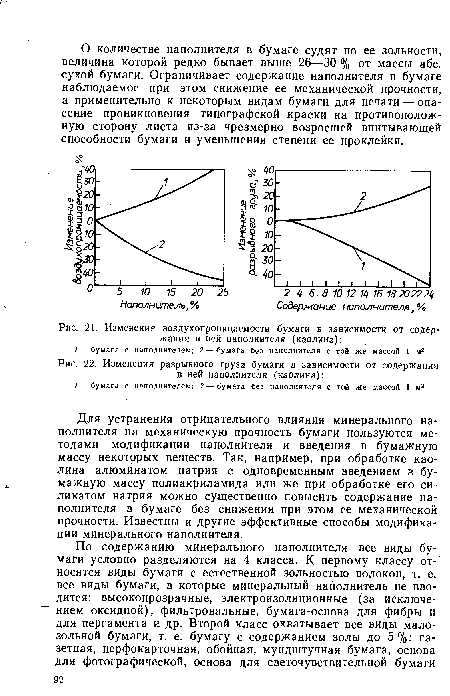

| Изменения воздухопроницаемости бумаги в зависимости от содержания в ней наполнителя (каолина) |  |

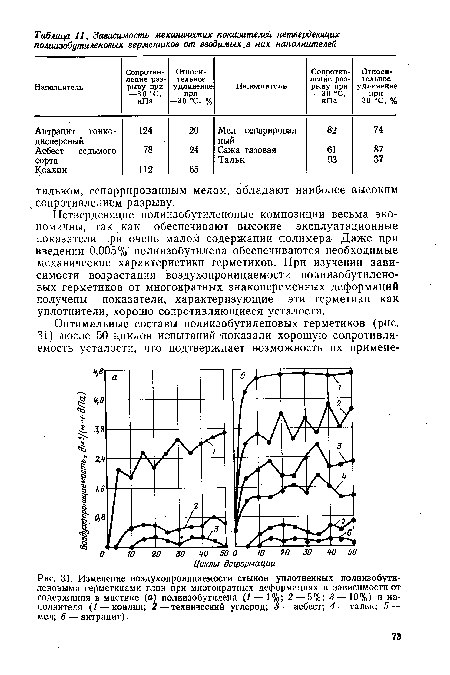

| Изменение воздухопроницаемости стыков уплотненных полиизобути-леновыми герметиками глин при многократных деформациях в зависимости от содержания в мастике (а) полиизобутилена (1 — 1 % 2— 5%; 3— 10%) и наполнителя (1 — коалин; 2 — технический углерод; 3 — асбест; 4—тальк; 5 — мел; 6 — антрацит). |  |

Метод Эванса и Кирхама, Воздухопроницаемость определяют по времени выравнивания градиента давления при прохождении определенного объема воздуха через почву и в атмосферу.[ . ]

Растение теплых и сухих почв, воздухопроницаемых и легких по гранулометрическому составу, но карбонатных и содержащих большое количество гумуса. Засоряет посевы всех культур, особенно часто озимых.[ . ]

Определения в поле показали, что воздухопроницаемость поверхности почвы изменяется от десятых долей до 40 единиц дарси и зависит от влажности почвы и ее окультуренности.[ . ]

Реометрический метод определения воздухопроницаемости почвы разработан Добряковым (1937, 1952). Им предложен прибор, описание которого с незначительными изменениями (лаборатория физики почв МГУ) приводим (рис. 78).[ . ]

| Схемы устройств для определения воздухопроницаемости фильтрующих материалов |  |

Сильносвязные и плотные почвы с плохой воздухопроницаемостью отрицательно влияют на качество клубней. Недостаток воздуха в почве, ее высокая плотность, как правило, препятствуют нормальному развитию подземной части растения, приводят к деформации клубней и образованию клубней, не характерных по своей форме для данного сорта. Находящаяся в почве застойная влага способствует распространению бактериальных и грибных болезней.[ . ]

Прибор УПВ-2 дает возможность определять воздухопроницаемость гибких фильтрующих материалов, изготовленных из волокон различного происхождения. Воздухопроницаемость любых фильтрующих материалов можно определять на лабораторной пневматической установке (рис. 46, б). В табл. 28 приведены полученные на этой установке значения воздухопроницаемости некоторых фильтрующих материалов.[ . ]

Разработано несколько методов измерения воздухопроницаемости.[ . ]

Земляная смесь: неприхотлив, любые водо- и воздухопроницаемые грунты.[ . ]

Свойство почвы пропускать через себя воздух называется воздухопроницаемостью. В природных условиях поступление воздуха в почву происходит под действием атмосферного давления и воды, заливающей поверхность почвы. Воздухопроницаемость зависит от влажности почвы, ее механического состава, плотности и структуры и измеряется количеством воздуха, протекающего за единицу времени через площадь почвы 1 см2. Она может быть выражена и в относительных величинах— процентах к скорости выхода определенного объема воздуха в атмосферу.[ . ]

Структурные рыхлые почвы с хорошей водопроницаемостью и воздухопроницаемостью с более однородным профилем, где расчленение па отдельные горизонты мало заметно и они постепенно переходят один в другой, являются более устойчивым против водной эрозии. Хозяйство в водоохранно-защитных лесах должно стремиться поддерживать такие структурные почвы, регулируя состав древостоев, степень их полноты, мощность и свойства подстилки, выбирая более целесообразные способы очистки вырубок и применяя в отдельных случаях удобрения.[ . ]

Способность почвы пропускать через себя воздух называют воздухопроницаемостью. Это свойство определяет скорость газообмена между почвой и атмосферой. Она зависит от гранулометрического состава почвы, ее структурного состояния, строения порово-го пространства. В естественных условиях воздухопроницаемость изменяется в широких пределах — от 0 до 1 л/с и выше.[ . ]

Аэродинамические свойства чистых фильтровальных тканей характеризуются воздухопроницаемостью — расходом воздуха при определенном перепаде давления ДРТ, обычно равном 49 Па. Воздухопроницаемость выражается в ма/(м2-мин); численно она равна скорости фильтрации (в м/мин) при ДРТ== = 4-9 Па. Сопротивление незапылениых тканей АРт при нагрузках 0,3—2 м3/(м2-мин) обычно составляет 5—40 Па.[ . ]

Не только на тяжелых глинах таежной зоны лесные почвы могут в силу недостаточной воздухопроницаемости снижать производительность лесов. В Западной Европе гибель культур на старых пашнях объясняют недостаточным проветриванием лесной почвы вследствие утраты первоначально прочной структуры и резкого уплотнения в течение десятилетий все одного и того же слоя так называемой подошвой плуга. Это уплотнение почвы вызывает отмирание полезной почвенной флоры и фауны, образование закисных соединений железа, загнивание корней древесных пород и, наконец, катастрофическую гибель культур, чаще всего в жердняковом возрасте.[ . ]

Из аэрофизических (воздушных) свойств почвы в первую очередь следует выделить воздухоемкость, воздухопроницаемость и газообмен между почвой и атмосферой— показатели, которые определяют качественный и количественный состав почвенного воздуха.[ . ]

Если причиной хлороза является недостаток кислорода в корнеобитаемом горизонте, необходимо улучшение водо- и воздухопроницаемости поверхностных слоев почвы, в которых расположена основная масса работоспособных корней, устройство дренажных канав, внесение в почву хорошо перепревшего, богатого кислородными соединениями навоза, периодические (2—3 раза за лето) поливы деревьев раствором перманганата калия (30—40 г на ведро воды).[ . ]

Механический состав, макропустоты или некапиллярная скважность и та пли иная капиллярная скважность определяют водо-и воздухопроницаемость почв.[ . ]

Спецодежда должна обладать как защитной способностью, так и сохранять такие гигиенические свойства как гигроскопичность, воздухопроницаемость и др. Если в одном виде одежды трудно совместить все эти свойства, то тогда обязательным является обеспечение защитных свойств, а отсутствие или недостаточность гигиенических свойств компенсируется покроем.[ . ]

Для детской обуви допускаются ниточные и комбинированные методы крепления, обеспечивающие большую гибкость в пучковой области, легкость, лучшие показатели воздухопроницаемости и вентилируемости внут-риобувного пространства.[ . ]

Современной тенденцией развития цветоводства защищенного грунта является поиск заменителей садовых земель — инертных субстратов, легко поддающихся дезинфекции, обладающих необходимой воздухопроницаемостью и хорошей способностью поглощать и аккумулировать питательные вещества, необходимые для роста растений. В качестве таких заменителей используют гравий, вермикулит, перлит, керамзит, мох, торф. Способ выращивания растений без почвы на искусственных питательных средах называется гидропоникой. Различные способы гидропонной культуры растений описаны Г. К. Тавлиновой (1982).[ . ]

Связующие вещества (крахмал и его производные, животный клей, ЫаКМЦ), в особенности если они наносятся на поверхность бумаги, существенно повышают ее механическую прочность, снижают пористость и воздухопроницаемость и вместе с тем повышают деформацию бумаги при ее намокании в воде. При поверхностном покрытии бумаги этими веществами из-за образования сплошной пленки ее впитывающая способность к жидкостям существенно снижается. При введении крахмала в бумажную массу возрастает прозрачность изготовляемой бумаги.[ . ]

Тот факт, что для придания водонепроницаемости не обязательно наличие сплошной пленки, известен не только в бумажной промышленности, но и в производстве различного рода прорезиненных тканей, отличающихся воздухопроницаемостью и вместе с тем водонепроницаемых.[ . ]

Достоинства второго способа заключаются в том, что увеличение мощности пахотного слоя подпахотным рыхлением не требует внесения больших доз органических и минеральных удобрений. В то же время вследствие улучшения водо- и воздухопроницаемости верхней части профиля талые воды и атмосферные осадки просачиваются быстрее, что приводит к лучшей аэрации и прогреванию почвы, более интенсивной деятельности микроорганизмов и в итоге к формированию лучшего питательного режима и повышению плодородия. Недостаток второго способа состоит в том, что действие подпахотного рыхления сказывается сравнительно короткое время — на культуре, под которую было сделано рыхление, и в последующий год. Кроме того, окультуривание подпахотной части профиля происходит медленно, так как органические удобрения попадают в нее в небольшом количестве или не попадают вообще.[ . ]

Характерной особенностью объемных вакуумных насосов — водокольцевого и типа Руте — в отличие от вакуумной турбовоздуходувки является практически постоянный расход при изменении разрежения на всасывании. Поэтому в противоположность вакуумной турбовоздуходувке изменившаяся воздухопроницаемость полотна или сукна у объемных вакуумных насосов вызывает резкое изменение вакуума при почти постоянном расходе. У вакуумных водокольцевых насосов и вакуумных насосов типа Руте подключение различных зон отсоса к одному источнику вакуума возможно только тогда, когда это позволяет их взаимное влияние. У вакуумной турбовоздуходувки влияние друг на друга различных зон отсоса, подключенных к одному коллектору, незначительно. И это позволяет при проектировании вакуумной системы объединять на одну ступень турбовоздуходувки различные зоны отсоса бумагоделательной машины. Характерная особенность вакуумных турбовоздуходувок — зависимость потребляемой мощности от подачи. При уменьшении подачи мощность уменьшается.[ . ]

Прибор Рида. Состоит из металлического баллона 1, ограждающего элемента 2 и манометра 3 (рис. 37). Баллон с воздухом соединяется с ограждающим элементом резиновым шлангом 4. В баллон накачивают воздух с избыточным давлением 0,6 атм, который затем прогоняют через почву или выпускают в атмосферу. Воздухопроницаемость определяют по времени выравнивания избыточного давления, как и методом Эванса и Кир-хама.[ . ]

Нетвердеющие полиизобутиленовые композиции весьма экономичны, так как обеспечивают высокие эксплуатационные показатели при очень малом содержании полимера. Даже при введении 0,005% полиизобутилена обеспечиваются необходимые механические характеристики герметиков. При изучении зависимости возрастания воздухопроницаемости полиизобутиленовых герметиков от многократных знакопеременных деформаций получены показатели, характеризующие эти герметики как уплотнители, хорошо сопротивляющиеся усталости.[ . ]

Пригодность почвы для орошения характеризуется ее проницаемостью и влагоемкостью. Наиболее благоприятными для орошения являются пески, супеси, суглинки и черноземы в структурном или агрегатном (соединение частиц в комочки) состоянии. Примесь пылевидных частиц в почве уменьшает их фильтрационную способность и воздухопроницаемость из-за уменьшения пустот в почве. Непригодны для устройства полей орошения глинистые почвы, тяжелые суглинки и солончаки, а для полей фильтрации — торфяные и глинистые почвы, а также солончаки. Почвовед Н. М. Величкин дал морфологическую характеристику грунтов с точки зрения пригодности их для устройства коммунальных полей орошения и полей фильтрации. Все грунты делятся на одиннадцать групп. Для каждой группы грунтов рекомендуются инженерные мероприятия при устройстве на них полей орошения и полей фильтрации, а также нормы нагрузки сточных вод.[ . ]

Горячий воздух подается в находящиеся в зоне охвата сукном продольные каналы. Так как продольные каналы имеют переменное сечение, при вращении валика достигается равномерный по длине расход горячего воздуха, что обеспечивает равномерную влажность сукна. Расход воздуха через рубашку сукносушильного валика в зависимости от воздухопроницаемости сукна составляет 600—800 м3/ч на 1 м ширины.[ . ]

Для подачи и равномерного распределения озоновоздушной смеси по площади абсорбера используют шамотно-силикатные пористые элементы в виде патронов с закрытым дном, изготовленные в соответствии с ТУ 21-28-16-73 и имеющие следующие параметры: наружный и внутренний диаметр соответственно 50±2 и 30±2 мм; длина — 230 мм; средний размер пор 0,10,02 мм; воздухопроницаемость -не менее 0,5 м3 (м2 • м • ч • Па).[ . ]

А. Н. Розанов отнес эти почвы к рыхлопесчаным и песчаным сероземам. По предложению почвоведов Узбекской ССР (Горбунов, Кимберг, 1962) они рассматриваются как самостоятельный тип — пустынные песчаные Почвы. Им свойственны следующие особенности: мало-Гумусность (<0,5 %); заметное обогащение пылеватыми частицами; слабо выраженное иллюирование карбонатов, хорошая водо- и воздухопроницаемость и слабая капиллярность; интенсивная минерализация органического вещества; низкая емкость поглощения.[ . ]

Большое влияние на скорость ко,ррозии оказывает кислород воздуха, проникающий через слой грунта к поверхности трубопровода. В плотных грунтах, например в глинах, кислород воздуха затрудняет деполяризацию катодных элементов коррозионных пар. Недостаток кислорода создает условия для переноса ионов двухвалентного железа с анодных участков в грунт. Диффузия же этих ионов увеличивает скорость коррозии. Таким образом, плохая воздухопроницаемость грунтов является признаком их большой агрессивности.[ . ]

Укорачивание волокон — не основное назначение процесса размола. В большинстве случаев более важно расщепление волокон в продольном направлении на фибриллы с увеличением при этом наружной поверхности волокон. Адсорбция на этой поверхности воды ведет к набуханию волокон, повышению их гибкости и созданию условий для установления между волокнами связей, определяющих основные свойства бумаги — механическую прочность, впитывающую способность, воздухопроницаемость и др.[ . ]

Второй вид фильтрующего материала представляет собой поро-пласт полиуретановый (ППУ) с открытыми порами, который является губчатым материалом и условно относится к тканевым. Методика открытия пор разработана в ЦНИИПромзданий и заключается в помещении материала ППУ в ванну с 20%-ным раствором едкого натра и многократном его обжатии между двух валков в этом растворе. Благодаря такой обработке обеспечивается разрушение перегородок между порами. Тем самым резко увеличивается воздухопроницаемость материала.[ . ]

Сырое бумажное полотно, полученное в сеточной части машины, имеющее сухость в среднем от 18 до 22 %, для дальнейшего обезвоживания направляется в прессовую ее часть. В процессе прохождения бумажного полотна между валами прессов, давление в которых по ходу машины заметно повышается, происходит не только обезвоживание бумажного полотна до сухости 32—45 %, но и его уплотнение, в результате чего повышается его прочность во влажном и сухом состоянии. Под действием прессования волокна сближаются, увеличивается площадь контакта и силы сцепления между ними, благодаря чему изменяются и свойства готовой бумаги: снижается пористость, воздухопроницаемость и повышаются ее физико-механические показатели. Поэтому, регулируя условия прессования, можно изменять в определенном направлении и качество бумаги.[ . ]

В регулятор давления воды 1 из крана по шлангу подают воду; излишек ее сливают в раковину через отводную трубку 2 из регулятора давления воду подают в регулятор скорости 3. Передвигая последний с помощью винта 4 вверх или вниз, регулируют скорость движения воздуха в аппарате. При установке аппарата трехходовым краном 6 ток воздуха направляют в окружающую атмосферу через реометр 8. Уровень жидкости на шкале реометра означает скорость прохождения воздуха (мл/мин) через аппарат. С помощью регулятора 3 устанавливают мениск правой шкалы реометра на делении 100 мл/мин. Затем поворотом крана 7 присоединяют реометр к цилиндру с почвой 9. Так как почва оказывает сопротивление току воздуха, то скорость движения его снизится, соответственно изменится и показание реометра. Отсчет по шкале дает воздухопроницаемость почвы в процентах по отношению к движению его в окружающую атмосферу. Объем цилиндра для почвы 500 мл. Цилиндр вставляют в крышку с резиновой прокладкой, в центре которой имеется металлическая трубка. На нее надевают резиновую трубку, соединяющую почвенный цилиндр с реометром.[ . ]

Источник