УПРАВЛЯЕМ УРОЖАЕМ

ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОЖАЯ ЗЕРНА НА ПРИМЕРЕ ПШЕНИЦЫ

Здесь я постараюсь как можно более кратко обобщить многочисленные семинары и презентации А.Г. Харченко, в которых раскрывается вторая составляющая предельной урожайности – не затратные, но точные и эффективные воздействия на физиологические процессы растений, формирующие урожай.

Мы привыкли думать так: восполнил вынос – заправил почву полной дозой NPK, как топливный бак – и живи спокойно: растения сами возьмут что надо и сколько надо. На деле эта схема давно не работает. В почвах осталось слишком мало плодородия (читай – органики), чтобы минералка шла в дело.

Причин много. Сами почвы, лишившись микробных сообществ, перестали отзываться на минералку – её некому дозировать, распределять, переводить в биоактивные формы. Удобрения химически конфликтуют друг с другом; кроме того, одни вымываются, другие связываются почвой, и в итоге усваиваются максимум на 25-30%. Внесённые вразброс, они не оставляют растениям выбора в питании и создают перекосы в физиологии. Азот, внесённый при поражении бактериозом, а также по мёрзло-талой почве, до тепла и начала вегетации, в основном теряется без толку. Любой не востребованный растениями азот тут же утилизируется микробами и кормит сорняки – почва пытается очиститься и уравновеситься.

Вообще, минералка без органики – такой же суррогат питания, как глюкоза через капельницу. Она даёт отдачу только при самой благоприятной погоде, что бывает редко. В остальное время высокие дозы удобрений тормозят развитие корней, резко уменьшают корневые выделения, подавляют ризосферных микробов и переключают растение в режимзависимости от условий. Пахота эту зависимость многократно усиливает.

На самом деле, намного эффективнее кормить растения через листья. Расходуя В РАЗЫ МЕНЬШЕ удобрений, можно получить прибавку намного больше. Надо только знать, какой состав и в какой точный момент вызовет в растениях нужную стимуляцию. Все эти режимы известны и отработаны.

1. КУЩЕНИЕ.

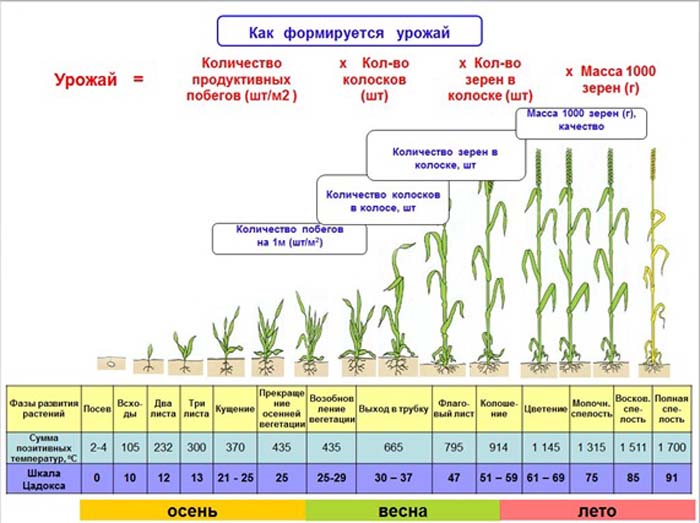

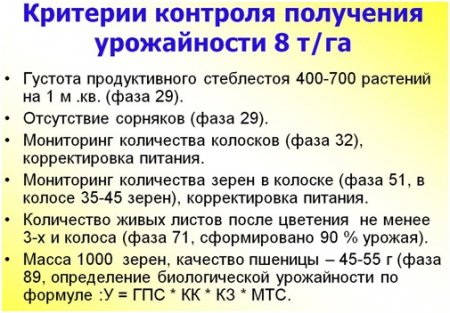

Наш биологический урожай – это густота продуктивных стеблей, помноженная на массу одного колоса. Принято: самая урожайная густота стеблестоя– 500-600 стеблей на кв. метр. Но каким кущением она достигается? При обычной норме высева кущение минимально: один колосок на куст. При 400 раст/м2 кущение уже выше 1,5 стеблей на куст. При густоте 200-300раст/м2 в каждом кусте 2,5-4 стебля. Как вы помните, широкие междурядья и норма в 30-40 кг/га дают растения по 6-8 стеблей, и зерно в них полновеснее.

КУЩЕНИЕ – первый показатель, который можно повысить внекорневой стимулирующей подкормкой при уменьшенной норме высева.

2. МАССА ЗЕРНА КОЛОСА

Стимуляция и питание в нужный момент может увеличить колос в полтора раза и больше, догнав до 10-11 цветков и до 7-8 зёрен в каждом колоске колоса. Кроме того, можно так же увеличить массу самой зерновки. Она зависит от длины и развитости цветковых чешуек. Импульс питания в конце их формирования – и зерновки будут тяжелее.

ВАЖНО: масса зерновки программируется очень быстро – определяется буквально несколькими днями. Их условия решают всё. Позже никакими средствами зерновку уже не укрупнишь. Так же быстро в свою фазу закладывается и колос. Заложился маленьким – большим уже никак не сделаешь.

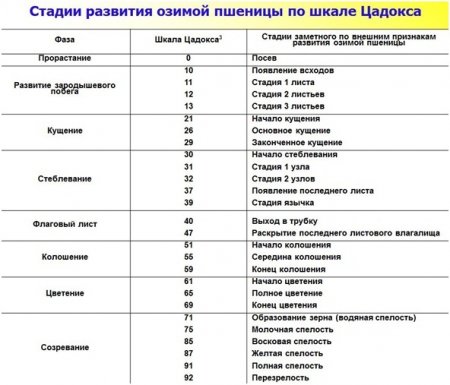

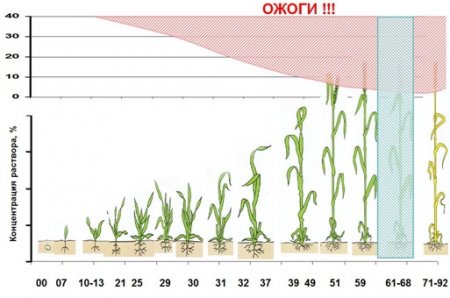

Точные фазы развития определяются по шкале Цадокса:

Фазы формирования урожая, на которые мы можем воздействовать:

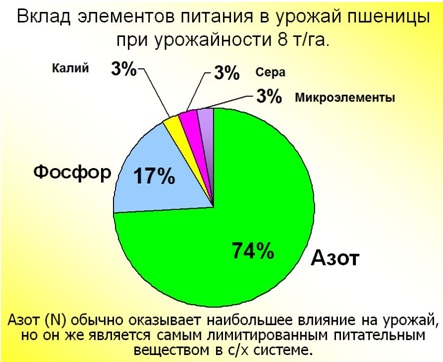

ВЫЯСНЕНО: в целом, вклад питания в урожай – 55%, вклад защиты – 45%. Защиту мы обеспечиваем а) знанием современных бактериально-грибных инфекций, реально работающих в полях; б) обработкой семян биопрепаратами и антибиотиками, и в) санированием растительных остатков и почвы биопрепаратами направленного действия – серия СТИМИКС.

Теперь нужно ПРЕДЕЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПИТАНИЕ.

Если считать только вынос и поправки на почву, то с урожаем 80 ц/га пшеница потребляет 180 кг/га N, 60 кг Р2О5, 35 кг К2О и 40 кг S в действующих веществах.Из них только калий и фосфор можно вносить сразу.В азоте же пшеница нуждается всё лето, и больше всего как раз в фазе колошения.

Как уже говорилось, дефицит азота можно вызвать разными способами: не тем удобрением, не в то время, не той нормой, не тем способом внесения. Амидная форма азота (карбамид) переводится в аммоний и затем в нитратную форму микробами нитрификаторами. Карбамид переходит в аммоний за 2 дня при 10°С, а аммоний в нитраты – за две недели. Нитраты быстро вымываются, а также переводятся в азот воздуха бактериями денитрификаторами. Аммиачная форма летуча. Много азота фиксируется в телах бактерий.

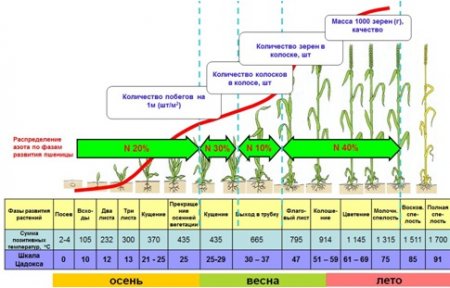

Отсюда реальность: ОДНО ОСНОВНОЕ ВНЕСНИЕ АЗОТА ПОЧТИ НЕ ДАЁТ ЭФФЕКТА.ЭФФЕКТ ДАЮТ ТОЛЬКО ДРОБНЫЕ ПОДКОРМКИ МАЛЫМИ ДОЗАМИ СТРОГО В НУЖНЫЕ ФАЗЫ.

Вносятся они по листу, одновременно с защитой и стимуляцией. При этом мы усиливаем процессы в соответствующих фазах.

ФАЗА КУЩЕНИЯ (25-29) – стимулируем кущение, увеличиваем число продуктивных стеблей. Стимулятор в этой фазе выбраковывает слабые и усиливает сильные ростки.Амид,половина серы, СС (стимулирующая смесь); инсектицид, гербицид – по нужде.

ФАЗА НАЧАЛА ВЫХОДА В ТРУБКУ (30-32) – дав питание, увеличиваем размер и наполненность колоса. Число колосков можно довести до 20-22. Заполняются верхушка и основание колоса, обычно остающиеся пустыми.Стимулятор в этой фазе укорачивает первые междоузлия, направляя энергию роста в колосья. Амид, половина серы, СС; фунгцид, инсектицид – по нужде.

ФАЗА КОНЦА ТРУБКОВАНИЯ – ВЫХОДА ФЛАГА (41-45) – внутри стебля растёт колос. Фаза длится всего неделю. Вовремя дав питание, удлиняем колос. Амид; по нужде – фунгицид.

ФАЗА НАЧАЛА МОЛОЧНОЙ СПЕЛОСТИ (73-79) – растёт зерновка и закладывается её качество. Подкормка увеличивает массу 1000 зёрен и содержание белка. Амид.

ВАЖНО: после цветения минимум три верхних листа и колос должны быть совершено здоровыми – они формируют наибольшую долю урожая.

Нюанс: чем моложе растение, тем оно менее чувствительно к ожогам и тем концентрированнее можно брать рабочий раствор.Это экономит топливо, но тут важно не перестараться.

Теперь главное. Насколько листовые подкормки заменяют почвенные, и насколько при этом экономятся удобрения?

Если слушать немцев или голландцев – почву надо удобрять прежде всего. Почвы у них бедноватые, а влаги много. У нас ситуация иная: степные почвы достаточно питательны, и главный дефицит – влага. Появляется органика и мульча с хорошими микробами – почва начинает готовить ещё больше питания, и дозы почвенных удобрений снижаются. А эффект листовых стимулирующих подкормок – остаётся.

Вот данные НИИ физиологии и генетики Украины. Усвоение почвенной минералки – в среднем 30-33%, при этом выход прибавки на выпаханных почвах – 3-4 кг зерна на 1 кг удобрений. Усвоение через лист – до 90%, прибавка от листовых подкормок – 15-20 кг зерна на 1 кг удобрений. То есть, 10 кг через лист и 100 кг в почву могут дать одинаковую прибавку. ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫШАТЬ НЕ ДОЗЫ, А КПД.

Учтя этот факт, Белоруссия в прошлой пятилетке поставила задачу – достичь отдачи удобрений до 8 кг/1 кг. И достигла. Задача на эту пятилетку – достичь отдачи в 12 кг/1 кг.

На практике, с учётом всех поправок и потерь, по листьям вносится втрое-впятеро меньше нормы. А по деньгам – ещё меньше. Есть дешёвые, но более эффективные удобрения. Пример – КАС-32, жидкая карбамидно-аммиачная смесь с концентрацией 32%. Она вдвое дешевле карбамида, хотя содержит все три формы азота и отлично усваивается зерновыми. Согласитесь, немалая экономия. Надо только вносить по листу в нужные фазы.

Смотрим примеры. Норма для ЮФР – в среднем 450-500 кг/га аммиачной селитры. Вот опыт ГК «Биоцентр».

Ставропольский край. За сезон внесено по листьям 155 кг КАС. Вносили пофазно за четыре прохода. На гектар – 250 л рабочего раствора, в котором (кроме СТИМИКСОВ, ССи нужных защитных препаратов)содержалось: кущение – 80 кг КАС (доза усилена из-за слабости всходов), начало трубкования – 40 кг, выход флага – 20 кг, молочная спелость – 15 кг. УРОЖАЙ ПОДНЯТ ДО 57 ц/га.

Ростовская область. По листьям внесено всего 60 кг КАС – и собрано 46 ц/га зерна. Рентабельность прикиньте сами.

Осталось упомянуть о том, к чему приводит избыток нитратов. Этот перекос физиологии агрономами ещё не понят. Симптом – торможение корневой системы и ослабление растений в период налива зерна. Исследование показывает: сосуды стебля забиты крахмалом. Отток глюкозы из листьев в корни блокируется. Корни голодают, а листья «думают», что их фотосинтез не востребован корнями – и фотосинтез падает. Растение в депрессии.

Причина – азот, равномерно внесённый в почву в избыточной дозе. Растение вынуждено поглощать почвенный раствор с нитратами. Нитраты подкисляют межклеточную жидкость и клеточный сок. В подкисленной среде включаются ферменты, превращающие глюкозу в крахмал. Крахмал забивает сосуды.

Знаешь, в чём проблема – выход найдёшь. В ГК «Биоцентр» разработан сложный препарат, решающий и эту проблему.

Управление развитием продуктивных органов с помощью по-фазных листовых подкормок и стимуляции – вторая составляющая технологии ГК «Биоцентр». Первая – восстановление плодородия и здоровья почвы с помощью комплексных микробных препаратов.

Третья составляющая – почвосберегающая и восстановительная обработка. В статье 7 – примеры некоторых умных орудий для нулевой и минимальной обработки.

Источник

Топ-5 высокомаржинальных культур в России и главные угрозы для них в 2021 году

Специалисты компании «Август», крупнейшего российского производителя химических средств защиты растений, перечислили самые прибыльные массовые сельскохозяйственные культуры, а также основные угрозы для урожая этих культур в нынешнем сезоне

Наиболее высокодоходным для аграриев сегодня считается выращивание зерновых, подсолнечника, рапса, льна масличного и кукурузы. При этом основной задачей для получения прибыли становится не снижение издержек на сельхозпроизводство, а увеличение урожайности.

Зерновые

Вот уже в течение нескольких лет погода и зависящие от нее урожаи оставляют желать лучшего и в Европе, и в США. Мировые центры производства хлебных злаков страдают от дефицита осадков. На глобальном рынке на зерновые держатся высокая цена и устойчивый спрос – до такой степени, что по маржинальности эти культуры на сегодняшний день обогнали многолетнего безусловного лидера – подсолнечник.

«В России тем временем урожаи зерновых колосовых достаточно высокие, – отмечает начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов. – В нашу пользу работает разнообразие почвенно-климатических зон: например, у нас есть Центральная Россия и, в частности, Центральное Черноземье, где сейчас практически отсутствует лимитирующий фактор влаги, в отличие, скажем, от южных регионов».

Это не значит, что в 2021 году проблем не возникнет, хотя некоторые эксперты, в том числе аналитическая служба Минсельхоза США (USDA), спрогнозировали для России очередной рекордный урожай пшеницы. Так, нынешней весной в Центральном Черноземье вследствие сухой осени и плохой перезимовки озимых была высока доля «выпавших» площадей. Например, в некоторых хозяйствах Воронежской области пересеивать яровыми пришлось 100% полей. Из-за снежной плесени – грибного заболевания, которое поражает растения во время затяжной весны, – погибла часть озимых на Алтае, в Удмуртии и Башкортостане. Достаточно редкое заболевание – склеротиниоз – также проявило себя в Удмуртии, Башкортостане и Мордовии. Учитывая эту ситуацию, можно предположить, что цены на пшеницу, рожь и ячмень в 2021 году не снизятся. Из дополнительных угроз можно назвать таких вредителей, как хлебные блошки и проволочник, а в ряде регионов по причине резкого повышения среднесуточной температуры воздуха посевы пострадали от термического ожога.

Подсолнечник

Несмотря на действующие механизмы регулирования цен на семена подсолнечника, он остается высокомаржинальной культурой с большим экспортным потенциалом. В 2021 году к посеву было запланировано около 8 млн га данной культуры, однако здесь следует учесть, что погибшие озимые пересеивали в том числе подсолнечником. Тенденция увеличения площадей под ним в 2021-м, таким образом, продолжается.

Обещающие прибыль «золотые цветы» аграрии стремятся уберечь всеми силами – не зря подсолнечник считается флагманской культурой с точки зрения прогресса в применении средств защиты растений. «Однако ухудшить урожай в текущем году способны такие болезни, как фомоз и фомопсис, вызывающие некроз тканей растения, ложная мучнистая роса, корзиночные гнили, ботритиниоз (серая гниль) и склеротиниоз. Хотя последний проявил себя на зерновых озимых, нужно иметь в виду, что для грибов рода склеротиния растениями-хозяевами являются и подсолнечник, и рапс, и соя, а учащающемуся поражению посевов склеротиниозом способствует соответствующая структура севооборота», – рассказывает Дмитрий Белов.

В России культура потребления рапсового масла в пищу не развита – в отличие от Европы. Также все виды растительных масел охотно закупает Китай. По-прежнему растет потребность в рапсовом масле из-за увеличения мирового производства биодизеля, в качестве сырья рапс необходим для изготовления технических масел и смазочных материалов, в производстве бытовой химии и парфюмерии. Все это поддерживает статус рапса как высокомаржинальной масличной культуры. В России озимый рапс все шире распространяется с юга на север, где больше влаги, в том числе осенью, соответственно, ниже риск плохой перезимовки посевов. Площади посевов ярового рапса в последние годы тоже имели тенденцию к увеличению.

«Однако в этом году урожайность рапса, а следовательно, и динамика роста площадей его посевов под большим вопросом. В ряде регионов, где изначально из-за снегопадов влаги было достаточно, поля тем не менее слишком быстро просохли: снег, как говорят, оказался «пустым». В целом в 2021 году для рапса основной угрозой можно считать погодные условия», – считает Дмитрий Белов.

Лен масличный

В 2020-м стремительное повышение закупочной цены на семена этой культуры стало сюрпризом для производителей. Масличный лен в недалеком будущем вполне может проявить себя как соперник рапса – по крайней мере, на тех землях, где погодные условия не позволяют рассчитывать на его стабильно высокие урожаи. Льняное семя и масло льна все шире применяется в производстве пищевой продукции во всем мире, но главный фактор, определяющий рост цен, – это использование льняного масла как технического сырья в промышленности, в частности, лакокрасочной.

Масличный лен сеют достаточно рано, он менее восприимчив к неблагоприятным погодным условиям, и дефицит влаги для него не столь губителен, как ее переизбыток. Среди болезней, которые могут навредить культуре в 2021 году, следует выделить прежде всего фузариозное увядание и пасмо льна – болезнь, значительно ухудшающую качество его семян. На ранних этапах развития льну также может серьезно угрожать проволочник.

Кукуруза

Популярность «царицы полей» снизилась в южных регионах России, однако в Центральном Черноземье сегодня удается получать высокие урожаи этой культуры – около 70 ц/га. В целом площадь ее посевов растет – в том числе за счет необходимости в яровом севе на месте поврежденных озимых. Экспортный потенциал кукурузы крайне высок, востребована она и на внутреннем рынке, это также важная культура для животноводства.

«С точки зрения маржинальности особенно выделяется сахарная кукуруза, используемая для консервирования: на нее установились очень высокие закупочные цены и зачастую ее выращивают по контрактам, заранее заключенным с производителями. Поэтому любая ошибка может обойтись дорого. Основные объекты контроля среди вредителей – это хлопковая совка, гусеницы которой селятся в початках, нанося им необратимые повреждения и делая их непригодными для использования, а также стеблевой кукурузный мотылек», – рассказывает Дмитрий Белов.

Как отмечают эксперты «Августа», основная задача земледельцев в России на сегодняшний день – это именно увеличение урожайности, а не снижение производственных издержек, которое практически потеряло свою целесообразность. Для урожая 30 ц/га требуется примерно тот же уровень затрат, что и для урожая 60 ц/га, однако себестоимость центнера зерна во втором случае снижается, а маржинальность растет. «Чем выше становится урожайность, тем сильнее возрастает потребность в агростраховании – от болезней, сорняков, вредителей. И российские сельхозпроизводители сегодня подходят к «здравому минимуму» затрат на возделывание культур: больше, скорее всего, можно, но меньше – точно нельзя», – делает вывод Дмитрий Белов.

(Источник: пресс-служба АО Фирма «Август»).

Источник