7.2.4 Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв России

Видеоурок 1: Почвы и факторы их образования

Видеоурок 2: Основные типы почв России

Лекция: Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв России

Почва – это верхний слой земной коры, отличающийся рыхлой структурой, плодородием, состоящий из веществ четырех фаз (твердое, жидкое, газообразное, органическое), которое формировалось на протяжении длительного времени.

Почвообразующими факторами являются:

животные и микроорганизмы.

На территории нашей страны встречаются почвы почти всех видов, начиная от арктических и до красноземов. Разнообразие почв обусловлено разнообразием климатических условий. В арктическом поясе расположены арктические почвы, которые не отличаются плодородием. Толщина почвенного покрова 1-5 см. Тундрово-глеевые почвы характерны для зоны тундры, там же можно встретить болотные почвы. Эти почвы также малоплодородные, сильно переувлажненные. Малая испаряемость влаги при низких температурах приводит к заболачиванию почв. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы – это почвы характерные для хвойных и смешанных лесов. Эти почвы более плодородны, занимают значительную территорию страны. Широколиственные леса и лесостепи расположены на серых лесных почвах. Самые плодородные черноземные почвы расположены в степной зоне. Травяная растительность и теплый климат обуславливает содержание в почве большого количества гумуса. Так называемую целину активно распахивали в Советские времена. Теперь эти почвы местами истощены.

С уменьшением количества влаги почвы становятся светлее. Каштановые почвы характерны для сухих степей (устье Волги и Восточная часть Кавказа). Здесь же в полупустынных районах распространены бурые почвы. Для этих типов почв характерна большая засоленность.

Почва – это уникальный источник получения продуктов питания. Количество и качество сельскохозяйственных культур зависит от плодородия почвы. Животноводческий комплекс также основан на растениеводстве и наличии пастбищ. На территории нашей страны разнообразие почвенного покрова позволяет выращивать разнообразные культуры: чай, рис, пшеницу, свеклу, картофель, овощи и фрукты, технические культуры. Но главными культурами являются зерновые. Наша страна занимает одно из ведущих мест по экспорту зерновых. Почвы почти не возобновляемый ресурс, поэтому относится к ней надо с осторожностью. Человек может улучшить состояние почв мелиоративными способами, к которым относится орошение, осушение, борьба с эрозией, химическая мелиорация. При неправильной мелиорации почвенный покров можно разрушить. При неправильном орошении возможно засоление почв. Чрезмерное осушение может привести к обмелению рек и опустыниванию почвы. Особенно восприимчива почва к внесению химических веществ. Здесь необходимо соблюдать нормы и правильный режим. Для сохранения почвенного покрова в стране приняты «Основы земельного законодательства», которые регламентирует использование почв.

Карта почв России (после нажатия карта откроется в интерактивном режиме)

Источник

Все по почвам егэ география

В каком регионе России: Архангельской или Саратовской области — необходимо уделять больше внимания мерам, предупреждающим развитие водной эрозии? Свой ответ обоснуйте.

Интенсивность водной эрозии определяется количеством выпадающих осадков, их характером, перепадами абсолютных высот рельефа и степенью распаханности территории. Количество осадков, которое выпадает в пределах данных территорий, различается незначительно, но перепады высот в Саратовской области больше, чем в Архангельской. Также степень распаханности территории в Саратовской области больше, чем в Архангельской. Поэтому в Саратовской области водная эрозия представляет большую опасность, чем в Архангельской, и здесь необходимо уделять больше внимания мерам по борьбе с водной эрозией.

В каком регионе России: Архангельской или Саратовской области — необходимо уделять больше внимания мерам, предупреждающим развитие водной эрозии? Свой ответ обоснуйте.

Интенсивность водной эрозии определяется количеством выпадающих осадков, их характером, перепадами абсолютных высот рельефа и степенью распаханности территории. Количество осадков, которое выпадает в пределах данных территорий, различается незначительно, но перепады высот в Саратовской области больше, чем в Архангельской. Также степень распаханности территории в Саратовской области больше, чем в Архангельской. Поэтому в Саратовской области водная эрозия представляет большую опасность, чем в Архангельской, и здесь необходимо уделять больше внимания мерам по борьбе с водной эрозией.

Полезащитные лесополосы в зоне степей создаются для защиты сельскохозяйственных угодий от

1) сильных снегопадов

2) биологических вредителей

3) избыточной солнечной радиации

4) ветровой эрозии почв

Полезащитные лесополосы способствуют накоплению снега и влаги в почве, а также уменьшают силу ветра. Это способствует уменьшению ветровой эрозии.

Правильный ответ: ветровой эрозии почв.

Правильный ответ указан под номером: 4

Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) Продольная распашка склонов способствует замедлению эрозии почв.

2) Основным источником выброса парниковых газов в атмосферу является работа атомных электростанций.

3) Посадки кустарников на склонах способствуют замедлению эрозии почв.

4) Молевой сплав леса по рекам нарушает речную фауну и флору.

5) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению и пересыханию.

Верны высказывания 3, 4, 5.

1 — неверно, так как продольная распашка склонов вызывает усиленную эрозию.

2 — неверно, парниковые газы выделяются при сгорании топлива. АЭС тут не при чем.

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны.

1) Вырубка деревьев на склонах речных террас способствует защите от водной эрозии.

2) Строительство животноводческих ферм в пойме рек приводит к загрязнению речных вод.

3) Создание лесных полезащитных полос способствует сохранению влаги на полях в степной зоне.

4) Продольная распашка склонов способствует развитию оврагов на них.

5) Атомная энергетика способствует образованию парниковых газов.

Вырубка деревьев на склонах речных террас будут, наоборот, способствовать водной эрозии, так как корни деревьев удерживают влагу в почве, противостоят водной эрозии. Атомная энергетика не влияет на парниковые газы.

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Вырубка лесов на склонах является мерой по предотвращению водной эрозии почвенного слоя.

2) Строительство крупных водохранилищ на реках приводит к понижению уровня грунтовых вод на окружающей территории.

3) Углекислый газ и метан относятся к парниковым газам.

4) Примером нерационального природопользования является использование отходов пищевой промышленности для получения биотоплива.

5) Работа ТЭС, использующих в качестве топлива бурый уголь, приводит к загрязнению атмосферы.

Рассмотрим представленные в задании высказывания:

1 — неверно, т.к. вырубка лесов на склонах наоборот помогает развитию водной эрозии почвенного слоя. Корни растений укрепляют почву и препятствуют развитию эрозии.

2 — неверно, т.к. строительство крупных водохранилищ на реках приводит к повышению уровня грунтовых вод на окружающей территории;

3 — верно, т.к. углекислый газ и метан относятся к парниковым газам;

4 — неверно, т.к. использование отходов пищевой промышленности для получения биотоплива является примером рационального природопользования;

5 — верно, т.к. работа ТЭС, использующих в качестве топлива бурый уголь, приводит к загрязнению атмосферы. Бурый уголь является одним из самых грязных видов топлива.

Источник

Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв России

Урок 39. Подготовка к ЕГЭ по географии

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв России»

Запах после дождя нравится многим. Он свежий, насыщенный, дарящий спокойствие. Но производит его не свежий воздух и трава, а органическое вещество под названием геосмин. Его вырабатывают актинобактерии и цианобактерии, которые обитают на поверхности земли.

На занятии вы рассмотрите главные типы почв России и их размещение по территории государства. Вспомните, что такое земельный фонд страны и как он разделён, рассмотрите, каково значение почвы для человека и разберётесь, зачем и от чего необходимо почву защищать.

Почва – ценный природный ресурс, главный источник получения продуктов питания и некоторых видов промышленного сырья.

Основной закономерностью размещения почв, растительного покрова и животного мира по территории России является широтная зональность, а в горах – высотная поясность.

Современный почвенный покров России – результат длительного и сложного развития природы в целом. Он представлен как бесплодными примитивными каменистыми почвами и мощными торфяниками, так и самыми плодородными в мире чернозёмами.

На общий характер почвенного покрова влияют существенные территориальные различия, которые зависят от климатических условий. Кроме этого, среди важных факторов формирования почвенного покрова можно выделить состав рыхлых отложений и плотных пород, наличие вечной мерзлоты, характер рельефа, степень дренированности территории.

В зависимости от условий почвообразования в России различают следующие типы почв: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, чернозёмы, каштановые, бурые и серо-бурые почвы полупустынь, серозёмы, солонцы и солончаки.

Арктические почвы на территории России распространены на островах Северного Ледовитого океана и на крайнем севере полуострова Таймыр. Они образуются в результате оттаивания вечной мерзлоты.

Этот тип почв довольно тонкий. У них низкая кислая среда, а максимальный слой гумуса составляет 1–2 сантиметра. На таких почвах ничего не растёт. Из-за сурового климата арктическая почва не восстанавливается.

Тундрово-глеевые почвы расположены в тундре и вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана в зоне многолетней мерзлоты. Они формируются на равнинах под лишайниково-моховой растительностью. Такие почвы маломощны, переувлажнены, имеют малое содержание гумуса. Они в основном используются для выпаса скота, в частности оленей.

Под хвойными лесами тайги в областях избыточного увлажнения формируются подзолистые почвы, а в зоне смешанных лесов – дерново-подзолистые. Они занимают 75 % от общей площади России и распространены в европейской части страны, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

В таких почвах мало питательных веществ, но много влаги. Гумусовый горизонт не превышает десяти сантиметров. Плодородие подзолистых почв возрастает к югу. При правильной обработке она пригодна для сельского хозяйства. На обогащённых удобрениями подзолистых почвах дают хороший урожай картофель и зерновые культуры.

Достаточно плодородные серые лесные почвы формируются в лесостепях и широколиственных лесах Восточной Сибири, а также в южной части Дальнего Востока.

Обилие растительных остатков, летние дожди и полное их испарение способствуют накоплению перегноя. Леса богаты землями с углекислым кальцием. Благодаря высокому плодородию 40 % серых лесных почв активно используются для нужд сельского хозяйства. Десятая их часть приходится на пастбища и сенокосы. На остальных землях выращивают кукурузу, свёклу, гречиху и озимые культуры.

Южнее, в зоне лесостепей и степей, формируются чернозёмы.

Равнинный рельеф, тёплый климат и незначительные осадки привели к формированию мощного гумусового горизонта, толщина которого может достигать 60–100 сантиметров, а в бассейне реки Кубань – полутора метров. Большое количество кальция в такой почве препятствует вымыванию полезных веществ.

России принадлежит около 50 % от мировых запасов чернозёмов. В то же время ими занято лишь 10 % от общей территории страны. Такой тип почв встречается в Центрально-Чернозёмном экономическом районе, включающем в себя Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Чернозём – самый плодородный тип почвы, который невозможно сформировать искусственно. Больше остальных культур чернозёмы засевают пшеницей. Высокий урожай даёт сахарная свёкла, кукуруза и подсолнечник.

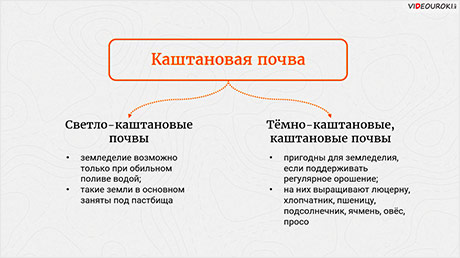

В степях и полупустынях (на территории Кавказа, в Поволжье и Средней Сибири) распространены каштановые почвы. Из-за высоких температур и недостатка влаги в них наблюдается нехватка гумуса. Плодородный слой таких почв составляет 1,5–4,5 %. Каштановая почва имеет свойство быстро восстанавливаться. Её толщина поддерживается ежегодно опадающей травой и листьями редких в степи деревьев.

Существует три подтипа каштановой почвы, различающихся по цвету: каштановый, светло-каштановый и тёмно-каштановый цвет. На светло-каштановых почвах земледелие возможно только при обильном поливе водой. Поэтому такие земли в основном заняты под пастбища. Тёмно-каштановые и каштановые почвы пригодны для земледелия, если поддерживать регулярное орошение. На них выращивают люцерну, хлопчатник, пшеницу, подсолнечник, ячмень, овёс, просо.

В степной полосе среди каштановых и чернозёмных почв распространены солонцы.

На Прикаспийской низменности встречаются бурые и серо-бурые почвы полупустынь.

Они образуются в условиях резкого недостатка атмосферного увлажнения. Гумусовый горизонт имеет бурый цвет и мощность 10–15 см. Для почв полупустынь характерно засоление и появление пористой корки на поверхности.

Плодородие таких земель низкое, большинство территорий используется под пастбища. На орошаемых участках выращивают рис, хлопчатник и бахчёвые культуры.

В ещё большем дефиците влаги формируются почвы пустыни – серозёмы. Они сильно засолены. Растительной массы в пустынях мало, поэтому почти не происходит накопления перегноя от опада.

Однако за счёт содержания в серозёмах большого количества минеральных солей при орошении они становятся плодородными и с успехом используются в сельскохозяйственном производстве. Основной культурой на серозёмах является хлопчатник. Кроме этого, на них возделывают пшеницу, кукурузу, сахарную свёклу, бахчёвые культуры, рис.

В России серозёмы распространены в Среднем и Южное Заволжье, а также в Астраханской области.

Также в зоне пустынь и полупустынь при близком залегании грунтовых вод образуются солончаки.

Россия относится к числу стран, наиболее обеспеченных земельными ресурсами, но при этом она имеет небольшое количество земли, благоприятной для жизни и хозяйственной деятельности человека.

Земельный фонд Российской Федерации включает в себя совокупность земель, находящихся в пределах государственных границ и разделённых на категории согласно целевому назначению, в том числе укрытые лесами и находящиеся под водой.

Россия является мировым лидером по площади территории. По состоянию на 1 января 2018 года её земельный фонд составил 1712,5 млн га.

На долю российских сельскохозяйственных земель приходится всего 13 % территории, в том числе из них на пашню – 8 %. 45 % земельного фонда составляют леса. 19 % – оленьи пастбища; 6 % земельного фонда занимают болота; 4 % – поверхностные воды; 13 % – прочие земли. К ним, например, относятся земли под жилой застройкой, промышленными и инфраструктурными сооружениями, горными выработками.

Ценность почвы для человека определяется не только её значением для производства продуктов питания и сырья для промышленности, но и экологической ролью, которую играет почва в жизни биосферы.

Для улучшения свойств почвы её обрабатывают и удобряют органическими и минеральными удобрениями. В зависимости от уровня увлажнённости проводят осушение или орошение земель.

Однако воздействие человека на почвенный покров не всегда вызывает благоприятные для самой почвы изменения. Самые серьёзные проблемы связаны с разрушением почвенного покрова.

Наиболее значительные его разрушения происходят в зонах активного земледелия, приуроченных к сезонно-увлажняемым территориям, — степям, лесостепям, долинам рек.

Все проблемы, связанные с нарушением почвенного покрова, вызываются неграмотной эксплуатацией почв: нарушением правил агротехники, землепользования, интенсивным освоением. При разрушении задернованной поверхности происходит опустынивание почвы.

Необходимо помнить, что при изменении какого-либо одного свойства почвы перестраивается вся схема взаимодействия почвенных процессов с компонентами природного комплекса.

Почва относится к легкоразрушаемым и практически невосполнимым видам природных ресурсов. Поэтому особое значение приобретает проблема рационального использования пахотных угодий.

Под рациональным использованием почвенного покрова подразумевается такое использование почв, которое бы не нарушало самой почвы и не вызывало нарушения природных комплексов.

Меры по охране почвенного покрова можно разделить на следующие группы: способствующие сохранению; улучшающие свойства (мелиорация); предотвращающие разрушение; восстанавливающие нарушение почвы.

Для сохранения плодородия почв применяется мелиорация. Это совокупность мер по улучшению почв с целью длительного повышения их плодородия.

Основными видами сельскохозяйственной мелиорации являются: орошение, осушение, борьба с эрозией, химическая мелиорация.

В борьбе с недостатком или избытком влаги большую роль играет водная мелиорация. Её видами являются искусственное орошение полей и осушение болот. Однако при неправильном применении таких мер появляются новые проблемы.

Так, переувлажнение искусственным орошением в зонах с засушливым климатом приводит к засолению почв; при строительстве водохранилищ происходит активное заболачивание местности; излишнее осушение земель может привести к обмелению рек и озёр, питаемых заболоченными землями, а также к иссушению лесов.

И тут следует помнить, что при изменении водного режима почв происходят изменения в микроклимате, а потом по цепочке и во всём ландшафте.

Особым видом водной мелиорации является снежная мелиорация. Её цель — создать на полях большой запас снега, который должен предохранять почву от промерзания, а также увеличивать количество талых вод, создающих запас влаги в почве.

Почти все пахотные земли подвергаются различному виду эрозий. Эрозия имеет естественные причины, но деятельность человека многократно её увеличивает.

К эрозии, например, приводит уничтожение древесной растительности, нерегулируемый выпас скота, неправильная распашка, нерациональное размещение культур.

Предотвратить эрозию почвы можно с помощью правильной вспашки. Чтобы не допустить смыва почвы с наклонных участков, склоны холмов распахивают не вдоль, а поперёк. В итоге вода со склонов не стекает вдоль борозд, а просачивается вниз.

Для борьбы с ветровой эрозией используют фитомелиорацию. С этой целью на полях высаживают «лесные полосы», которые задерживают ветер и текущие воды. В зимнее время такие посадки задерживают снег, что позволяет сохранить необходимую влагу.

Существует много видов химической мелиорации, которые служат улучшению химических свойств почвы. Они включают рассоление почвы, т. е. удаление из неё солей, мешающих развитию растений и, наоборот, известкование кислой почвы.

При химической мелиорации необходимо точно соблюдать нормы и режим внесения удобрений. В противном случае произойдёт отравление почвы излишком минеральных солей, которые после смыва в водоёмы могут вызвать их цветение и гибель рыбы. А в культурных растениях будет излишнее вредное для человека содержание нитратов.

Для разных природных зон применяются разные виды мелиоративных работ. В лесной зоне проводится осушение заболоченных и переувлажнённых земель, применяется внесение минеральных удобрений. В лесостепи и степной зоне основные виды мелиорации – орошение засушливых земель, задержание снега на полях, организация борьбы с эрозией почв и их выдуванием. В зоне пустынь и полупустынь, где преобладает поливное земледелие, проводится борьба с засолением полей, осуществляются специальные работы по закреплению подвижных песков.

Восстановительные работы проводятся на территориях, где почвенный покров был нарушен в результате строительства, добычи полезных ископаемых, прокладки трубопроводов и дорог.

Эти работы являются очень сложными, так как предусматривают восстановление поверхности, создание нового плодородного горизонта, а также формирование растительного покрова.

Помимо эксплуатации почв, значительный вред наносят выбросы заводов, фабрик, теплоэлектростанций, постепенно оседают на поверхность почвы выхлопные газы автомобилей. Это намного снижает урожай и загрязняет продукты питания.

Ещё один опасный источник загрязнения почв – бытовые свалки. В загрязнённой нечистотами почве содержатся опасные концентрации вредных веществ и обитают болезнетворные бактерии.

Поэтому в научно-исследовательских институтах изучаются вопросы о защите почв, разрабатываются комплексные меры защиты почвенных ресурсов, способы рационального их использования.

Для рационального использования земельных ресурсов и их охраны в России принимаются такие меры, как: сохранение природной среды путём создания особо охраняемых территорий, способных поддерживать экологический баланс; предотвращение деградации земель; восстановление утраченных первоначальных свойств и качеств земельных угодий; переход на ресурсосберегающие технологии и системы хозяйственного использования земель.

Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды в Российской Федерации определяет федеральный закон «Об охране окружающей среды». Основные принципы охраны и использования земель заложены в Конституции РФ, а ключевую роль в сфере охраны и использования земель выполняет Земельный Кодекс Российской Федерации.

На охрану и рациональное использование земель направлены также федеральные законы «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О мелиорации земель».

Подведём итоги. Ценность почвы определяется значением для производства продуктов питания и сырья для промышленности, а также экологической ролью, которую играет почва в жизни биосферы. На территории Российской Федерации есть много видов почв. Все они различаются по химическому и механическому составу. Самыми распространёнными почвами в России являются подзолистые, а самыми плодородными – чернозёмы. Россия относится к числу стран, наиболее обеспеченных земельными ресурсами, но при этом она имеет небольшое количество земли, благоприятной для жизни и хозяйственной деятельности человека. В современных условиях обостряется проблема эффективного использования земли.

Источник