ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

Плотность почвы — масса единицы объема абсолютно сухой почвы, взятой в естественном сложении.

Плотность почв зависит от характера взаимного расположения в пространстве почвенных частиц и агрегатов и изменяется в широких пределах. В торфе, состоящем из растительных остатков в разной степени разложения, этот показатель чаще всего составляет 0,1-04 г/см 3 , в гумусовых горизонтах минеральных почв 1,0-1,35 г/ см 3 , в силъноуплотнённых иллювиальных глеевых, слитых и солонцовых горизонтах нередко достигает 1,7-1,9 г/см 3 . Плотность почвы зависит от минералогического и гранулометрического состава, характера структуры, а содержания органического вещества.

Плотность почвы возрастает по мере утяжеления гранулометрического состава, увеличения доли минералов тяжелой фракции (эпидота, гематита, амфиболов, пироксенов и др.), снижения содержании гумуса и ухудшения структуры.

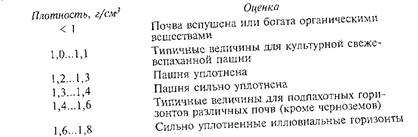

Плотность почвы более вариабельный показатель, чем плотность твердой фазы. Она изменяется во времени и пространстве, особенно в верхних горизонтах подвергающихся постоянному воздействию климатических, биологических и антропогенных факторов. Особенно сильно на плотность влияют обработка почвы и воздействие техники, движущейся по поверхности почвы. Наиболее рыхлой почва бывает сразу после обработки (вспашки, культивации) а затем она постепенно начинает уплотняться. Через определенное время, которое зависит как от внешних факторов, так и от свойств самой почвы гранулометрического состава, степени оструктуренности, она достигает определенной плотности, мало изменяющейся во времени до следующей обработки. Такую постоянную плотность называют равновесной. Это довольно устойчивый физический показатель, обусловленный как генезисом почв, так и степенью их антропогенного изменения, т. е. степенью окультуренности или деградации. Равновесная плотность сложения почвы не всегда идентична оптимальной. Оптимальной считают такую плотность, при которой обеспечивается водно-воздушный режим, благоприятный для растений, и нормальное развитие их корневой системы. Ниже приведена оценка плотности суглинистых и глинистых по гранулометрическому составу почв (по Н. А. Качинскому).

Почвы легкого гранулометрического состава (пески, супеси) чаще всего имеют плотность 1,3-1,5 г/см 3 .

Культурные растения предъявляют неодинаковые требования к этому параметру. Оптимальные показатели плотности почв основных типов для большинства сельскохозяйственных культур находятся в следующих интервалах:

• для глинистых, средне- и тяжелосуглинистых по гранулометрическому составу почв — I,I-I3 г/см 3 ; для легкосуглинистых — 1,2-1,4; для супесчаных и песчаных почв – 1,3-1,5 г/см 3 .

Нижние значения указанных диапазонов оптимальны для более требовательных к плотности почвы пропашных культур, особенно корнеплодов, а также для культур, возделываемых в условиях повышенного увлажнения. Верхние пределы плотности оптимальны для менее требовательных к этому показателю зерновых культур сплошного сена и культур, выращиваемых в условиях недостаточного увлажнения. При увеличении плотности почвы на 0,01 г/см 3 в пределах оптимального интервала урожайность зерновых культур может снижаться на 35-60 кг/га. За пределами верхней границы оптимального интервала увеличение плотности на 0,01 г/см приводит к снижению урожайности зерновых культур в среднем на 100 кг/га, картофеля на 150-200 кг/га.

Уплотнение почвы после обработки сверх оптимальных значений чаще всего связано с их плохой оструктуренностью. существенный вклад в этот процесс вносит неумеренное использование тяжелой сельскохозяйственной техники. В среднем значительная часть поля подвергается 2-4-кратному воздействию ходовых систем сельскохозяйственных машин, а отдельные участки – 8-10-кратному. При этом глубина деформации почвы варьирует от 20-30 до 50-6О см и более. Уплотнение почвы происходит не только в вертикальном, но и в горизонтальном от центра следа движителя направлении на 35-70 см.

Плотность сложения почвы имеет важное агрономическое значение, поскольку сильно влияет на условия жизни растений и почвенных организмов.

Сильно уплотнённая сухая почва оказывает большое сопротивление развитию корневой системы растений. Для обработки такой почвы требуются дополнительные энергетические затраты. При уплотнении почвы сокращается количество макропор и крупных капилляров, увеличивается доля горизонтально ориентированных пор. В результате этого снижается предельно-полевая влагоемкость, ухудшается газообмен почвы, возрастает содержание влаги, недоступной для растений. Плотные почвы имеют плохую водопроницаемость, поэтому значительное количество воды, поступающей на их поверхность, не проникает в глубь профиля, а испаряется или же при наличии уклона формирует поверхностный сток, вызывая развитие эрозии.

На переуплотненных почвах снижается эффективность минеральных удобрений. При сильном увлажнении в плотных почвах все поры заполняются водой, в результате чего развиваются анаэробные условия и активизируются соответствующие группы микроорганизмов.

Вследствие переуплотнения почвы снижается урожайность сельскохозяйственных культур. В зависимости от почвенно-климатической зоны недобор урожая составляет 5.25 %. Отрицательные последствия от переуплотнения почвы часто нельзя устранить в процессе последующих обработок. Такие последствия сказываются на продуктивности сельскохозяйственных культур в течение 2-8 лет. Поэтому регулирование плотности почвы — важный фактор оптимизации условий произрастания сельскохозяйственных культур. Мероприятия по окультуриванию почв следует проводить при минимальном количестве обработок.

Источник

§ 1. Плотность и порозность почвы

Почва является гетерогенной многофазной дисперсной системой, состоящей из трёх фаз: твёрдой, жидкой и газообразной. Обозначим объём почвы как `V_t`, тогда `V_s`, `V_w` и `V_(air)` — это объёмы твёрдой, жидкой и газообразной фаз соответственно. Массы этих фаз обозначим как `m_s`, `m_w` и `m_(air)`. 1

Плотность твёрдой фазы почвы — это отношение массы твёрдой фазы почвы к объёму твёрдой фазы: 1

Плотность почвы — это отношение массы твёрдой фазы почвы к общему объёму почвы: 1

Плотность почвы это масса единицы объёма абсолютно сухой почвы в её естественном, ненарушенном состоянии. Плотность почвы является одним из основных, фундаментальных свойств почвы. Плотность почвы не является постоянной, а зависит от влажности почвы (в большей мере — для суглинистых и глинистых почв, в меньшей — для песчаных). 1

Плотность естественной почвы никогда не может превышать 2 г/см 3 . Минимальные значения минеральных почв редко бывают ниже 0.8 г/см 3 , хотя плотность торфяных почв, торфов может снижаться и до 0.1 г/см 3 . 1

| Класс по гранулометрическому составу | Плотность почвы [г/см 3 ] |

|---|---|

| Песок рыхлый 2 | 1.65 (1.5–1.75) |

| Песок связный 2 | 1.6 (1.5–1.7) |

| Супесь | 1.5 (1.4–1.6) |

| Легкий суглинок | 1.4 (1.3–1.5) |

| Средний суглинок | 1.35 (1.3–1.4) |

| Тяжелый суглинок | 1.3 (1.25–1.45) |

| Глина | 1.25 (1.2–1.4) |

Примечания:

1. В скобках приведён наиболее вероятный диапазон. В данной таблице приведены ориентировочные значения физических свойств. В реальных условиях при непосредственных определениях эти усредненные значения и пределы варьирования могут значительно отличаться в связи с содержанием органического вещества, оструктуренностью, сельскохозяйственной обработкой, растительностью и многими другими факторами, существенно изменяющими приведенные ориентировочные значения.

2. Природные пески почти всегда слоисты. Вследствие этого приведенные данные весьма ориентировочны.

Общая порозность (пористость) почвы — это объём почвенных пор в почвенном образце по отношению к объёму всего образца: 1

Объёмная влажность почвы — объём воды, содержащейся в объёме почвы: 1

Порозность аэрации (воздухосодержание) — это разница между общей порозностью и объёмной влажностью почвы; объём, занятый воздухом: 1

В ряде случаев рекомендуется использовать величину, обратную плотности почв — отношение объёма почвы к массе этого объёма. Используя её, мы можем найти удельный объём пор почвы — отношение объёма пор почвы к массе твёрдой фазы почвы: 1

Нередко используют и коэффициент пористости (приведённую пористость) — отношение общего объёма пор в почве или грунте к объёму твёрдой фазы почвы: 1

Коэффициент пористости и удельный объём пор почвы полезны при характеристике изменения пор почвы при уплотнении, почвенных деформациях, трещинообразовании и т.д. В почвоведении традиционно используется общая порозность почв `epsilon`. 1

Так как почвенный горизонт состоит из более мелких единиц — почвеных педов или агрегатов, можно выделить и объём пор агрегатов, их плотность и порозность. 1

Плотность агрегата — это отношение массы твёрдой фазы агрегата к его объёму: 1

Порозность агрегата — это отношение объёма пор агрегата во всем объёму агрегата: 1

Часто необходимо найти межагрегатную порозность — отношение объёма пор, находящихся в поровом пространстве почвы между агрегатами, ко всему объёму почвы. 1

Для нахождения межагрегатной порозности необходимо сначала найти величину суммарной агрегатной порозности — отношение объёма пор агрегатов ко всему объёму почвы: 1

Получив величину суммарной агрегатной порозности, можно рассчитать межагрегатную порозность: 1

Знание величин порозности важно для оценки состояния почвы. Так, в хорошо агрегированной почве основные запасы питательных веществ, микроорганизмов, влаги находятся внутри агрегатов и именно агрегаты обуславливают почвенное плодородие. Снижение агрегатной порозности является свидетельством ухудшения физического состояния почв. Основная функция межагрегатного пространства это проведение потоков веществ. В основном по межагрегатному поровому пространству происходит перенос воды и растворенных в ней веществ. Поэтому нередко указывают, что агрегатное пространство это хранилище основных почвенных запасов, а межагрегатное пространство это транспортные пути. Таким образом, функции этих частей порового пространства почвы во многом различны (накопление и постепенное расходование воды и веществ из агрегатной порозности, быстрый транспорт веществ в профиле почв по межагрегатной), поэтому при анализе полученных величин следует делать соответствующие выводы. 1

| Класс по гранулометрическому составу | Порозность (% объемный) |

|---|---|

| Песок рыхлый 2 | 37 (32–40) |

| Песок связный 2 | 38 (32–42) |

| Супесь | 43 (40–46) |

| Легкий суглинок | 47 (43–51) |

| Средний суглинок | 49 (47–51) |

| Тяжелый суглинок | 51 (49–53) |

| Глина | 53 (51–55) |

Примечания:

1. В скобках приведён наиболее вероятный диапазон. В данной таблице приведены ориентировочные значения физических свойств. В реальных условиях при непосредственных определениях эти усредненные значения и пределы варьирования могут значительно отличаться в связи с содержанием органического вещества, оструктуренностью, сельскохозяйственной обработкой, растительностью и многими другими факторами, существенно изменяющими приведенные ориентировочные значения.

2. Природные пески почти всегда слоисты. Вследствие этого приведенные данные весьма ориентировочны.

Обозначения:

1. Поры «устойчивой аэрации»

2. Поры, заполняемые легкоподвижной водой

3. Поры, заполняемые среднеподвижной водой

4. Поры, заполняемые практически неподвижной водой (недоступной растениям)

5. > 0.3 мм

6. 0.3-0.06 мм

7. 0.06-0.03 мм

8. 0.03-0.01 мм

9. 0.01-0.003 мм

10. 0.003 мм) пор — около 2/3. Вниз по профилю снижается как общая порозность, так и доля крупных пор, зато возрастает доля пор, заполненных связанной водой.

Наименее благоприятны показатели порозности в горизонте `B_2` (60-90 см), что объясняется его оглиненностью и низкой биологической активностью.

Значение плотности и порозности почвы

Излишне уплотнённая почва препятствует росту корней, содержит малое количество пор (то есть имеет низкую порозность). При низкой порозности в почве содержится мало воды, а при выпадении осадков поры быстро заполняются водой, что приводит к недостатку воздуха. 1

Излишне рыхлая почва имеет слишком большое поровое пространство и корни растений не имеют хорошего контакта с поверхностью твердой фазы, где содержатся в поглощенном состоянии многие элементы питания. 1

Проблема создания пахотного слоя, оптимального по физическому состоянию, по плотности – одна из важнейших проблем современной физики почв и агротехники. Она состоит в том, чтобы разрыхлить почву и не допустить уплотнения почвы тяжелой сельскохозяйственной техникой. Это требует своевременного проведения агротехнических работ, обязательно связанных с распашкой почвы. Почва особенно подвержена уплотнению при повышенной влажности. Стоит тяжелой технике лишь один раз заехать на поле, когда влажность несколько выше оптимальной для обработки, как поверхностный слой почвы становится излишне уплотненным. 1

Еще один аспект уплотнения – переуплотнение подпахотного слоя, так называемое накопительное, или подпочвенное, уплотнение. Действительно, под влиянием многократных проходов техники уплотнение наблюдается все глубже и глубже. Происходит образование подпахотного уплотненного, плохопроницаемого и для воды, и для воздуха слоя. Сложность в том, что контролировать внутрипочвенное уплотнение очень трудно: оно незаметно с поверхности почвы так, как видны, например, эрозия или поверхностное уплотнение. Анализ и прогноз этого явления тесно связан с оценкой физикомеханических свойств почв. 1

Таким образом, уплотнение как поверхностное, так и подпочвенное – весьма пагубное явление, неизменно сопровождающее интенсивное сельскохозяйственное производство. Вернуть же почву в прежнее состояние весьма затруднительно. С этим связан второй аспект проблемы – разуплотнение почвы. Как правило, разрыхлить поверхностный пахотный слой почвы несложно. Достаточно его вспахать, взрыхлить различными почвообрабатывающими орудиями. Но вот разрыхлить агрегаты – основное хранилище питательных веществ, воды, почвенной биоты – значительно сложнее. Агротехнические меры здесь не помогут. Восстановление внутриагрегатной порозности обязано деятельности почвенных микроорганизмов, накоплению специфических органических веществ. Необходимо применение органических и зеленых удобрений, влияющих на жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, улучшающих состояние почвы. 1

Методики определения плотности и порозности почвы

Источник