Новые технологии выращивания овощей

Для людей, постоянно занимающихся земледелием и сельским хозяйством, вопросы урожайности и уменьшения трудозатрат при обработке земли имеют первостепенное значение. Поэтому специалисты ежегодно разрабатывают новые технологии по выращиванию овощей, которые облегчают уход и повышают выход товарной продукции.

Применение особых техник давно дало возможность не только приблизиться к природной урожайности, которая заложена в потенциале каждого сорта, но и превысить её в несколько раз. Для этого тщательно контролируются все параметры, влияющие на рост и скорость вегетационных этапов. Но с каждым сезоном в этой сфере появляются новые приёмы и разработки, которые превосходят по эффективности уже имеющиеся.

Посадка овощей на рассаду

Выход и качество урожая во многом зависит от того, когда и каким способом произойдёт посадка. В этом направлении за последнее время было разработано и внедрено несколько новых технологий, которые обещают простоту и удобство в использовании, а также повышение выхода.

Посадка в кассеты

Эта современная технология подходит как для крупных хозяйств, так и для домашнего использования. Метод идеален для большинства культур: томатов, капусты, перца, бахчевых, огурцов, бобовых, декоративных цветов и т. д. Опыт использования показывает, что при кассетной посадке овощные культуры созревают на 2-4 недели раньше, чем при посеве в обычный грунт.

Кассеты применяют как для дальнейшей высадки на своих землях или в закрытый грунт, так и для выгонки рассады на продажу. Такая рассада растёт быстрее и выглядит более крепкой и ухоженной, что обеспечивает её быструю реализацию.

Достоинства кассетной технологии посадки:

- Вегетативная часть и корневая система каждого растения развиваются одинаково.

- Грунт во всех кассетах быстрее нагревается, а пористая структура ячеек не препятствует циркуляции и газообмену в донной части, обеспечивая ускоренные темпы развития корня.

- В соответствии с культивируемым типом овоща подбираются кассеты разных цветов. Для ранних сортов выбирают белые, так как они отражают свет, которого недостаточно в ранние сроки. При открытом грунте предпочтение отдают чёрному цвету для скорейшего прогрева и передачи тепла почвы в ячейках.

- Из-за небольшого объёма грунт лучше просыхает, что позволяет корням эффективнее поглощать кислород из атмосферного воздуха.

- Донные дренажные отверстия позволяют свободно циркулировать воздуху и предотвращают застой влаги и угнетение микоризы.

Техника применения кассет заключается в следующем:

- Питательный субстрат помещается в ячейки, герметично накрывается плёнкой и подогревается до 20-25°С.

- Семена в отдельной посуде проращиваются до размера проростков около 1 мм.

- Посадка в грунт происходит в соответствии с требованиями к конкретной культуре.

- После посадки грунт поливается малым объёмом воды и ячейки дополняются субстратом. Кассеты опять накрывают плёнкой.

- Ежедневно мини-теплички необходимо проветривать по несколько минут. Размещены они должны быть в светлом месте без сквозняков.

- После того, как покажутся ростки, кассеты можно переставить в место с температурой 15-20°С. Полив происходит почти ежедневно (по мере подсыхания), но вода должна быть тёплой.

- В кассетах рассада растёт около 50 дней, после чего перевалкой перемещается в грунт без нарушения комка субстрата и корневой системы.

Отсутствие длительного адаптационного периода после перевалки ускоряет сроки начала бутонизации и созревания овощей на несколько недель.

Посадка водорастворимых лент

Водорастворимые ленты содержат семена в дражированной форме. На данный момент этот тип посева является самым современным достижением агротехники, которое совмещает в себе высокоэкологичные и эффективные принципы выращивания овощей.

К неоспоримым достоинствам водорастворимых лент можно отнести то, что семена в почве располагаются по идеальной схеме, которая заранее учтена производителем. Время, необходимое на посадку, сокращается в несколько раз, что совсем не сказывается на качестве посадки: всходы выглядят идеально.

На ленту шириной 0,8 см, внешне похожую на полиэтилен, на определённом расстоянии друг от друга нанесены семена. При взаимодействии с влагой, лента растворяется, не образовывая токсичных веществ. Такие ленты могут использоваться как в ручном режиме, так и при работе посевной техники в условиях больших хозяйств.

Выпускают 2 типа данной продукции:

- Ленты с обычными гибридными семенами, не подвергшимися специальной предпосевной обработке. Чаще всего, это семена редиса, моркови, шпината, лука, петрушки и пр.

- Ленты, на которых прикреплены дражированные обработанные семена, имеющие покрытие из питательных и антигрибковых веществ. Стоимость такого товара выше, но итоговый выход многократно перекрывает разницу в цене.

Такая технология позволяет осуществлять посев на больших территориях за короткий срок и получать оптимальный урожай в течении сезона.

Выращивание

От умелого регулирования и контроля параметров содержания растений напрямую зависят показатели урожайности и прибыльности сезона. Для повышения этих характеристик постоянно создаются усовершенствованные агротехнические технологии.

Овощеводство по Джевонсу

Джон Джевонс – американский аграрий и научный работник, который удачно применяет и дорабатывает агрономическую теорию на практике. Именно он предложил технологию на основе биоинтенсивного использования ресурсов, которая позволяет получать поражающие результаты.

Основное преимущество заключается в том, что способ близок к принципам органического земледелия, поэтому позволяет получать экологически чистую продукцию, сократив до минимума использование синтезированных удобрений и пестицидов. Умелое манипулирование аэробными и анаэробными почвенными микроорганизмами даёт прекрасные результаты, которых не удалось достичь при помощи синтетических удобрений.

Основа метода – особый раствор микроорганизмов, который расходуется в количестве 1 ч. л. – 1 ст. л. на ведро воды. Готовится он таким образом:

- 3 л коровяка должны перебродить в 7 л воды;

- через 5-7 суток добавить по 0,5 л молочного обрата, сыворотки, пахты и 2/3 ведра прелого сена.

Микробы, содержащиеся в этом растворе конкурируют с мучнистой росой, фитофторозом, гнилями грибковой природы, антракнозом, вытесняя их из естественной зоны обитания и уберегая урожай от заражения.

Овощеводство по Джевансу подразумевает и особую подготовку субстрата. Осенью необходимо произвести известкование участка, а весной перекопать, дважды внося перегной. Делать это нужно следующим образом:

- насыпать перегной и вскопать на штык;

- вынуть образовавшийся рыхлый слой;

- на дно грядки насыпать ещё перегноя;

- вернуть выкопанную землю на место.

Такая подготовка не нарушает верхние слои и структуру почвы, но насыщает её питательной органикой, которая даёт быстрый старт выращиваемым овощам и обеспечивает питание на протяжении всего земледельческого сезона.

При такой технологии отпадает необходимость в последующей ежегодной перекопке почвы. Она разрыхляется сама за счёт весеннего разбухания и размерзания известняка.

Некоторые специалисты рекомендуют в методе Джевонса добавлять ежегодное внесение компоста, что повышает урожайность ещё в 0,8 – 1,8 раза. Применение этой технологии сохраняет практически все завязанные на растении бутоны: после цветения цветы практически не опадают, а все бывают опылены и образуют завязи.

Из-за изменения структуры субстрата на нём практически не растут сорняки, что сокращает трудозатраты на междурядные прополки в летний период.

По Миттлайдеру

Данная технология основывается на балансе минерального питания и особой геометрии посадок. Такой подход гарантирует оптимальное потребление удобрений, получение влаги и освещения, быстрое развитие овощных культур и устойчивость к повреждающим факторам.

Для техники Миттлайдера необходим горизонтальный открытый участок, без затенений. Перед первым сезоном грунт вскапывается с тщательной уборкой корней сорняков.

- Геометрия посадок. Грядки шириной 45 см, земляные бордюры вдоль них высотой до 10 см. По длине грядки могут соответствовать размеру участка. Расстояние между грядками – не меньше 1,05 м. Вскапывать и разбивать грядку заранее нельзя, это необходимо делать только в день посадки.

- Двухступенчатая схема высадки. Вдоль земляных бордюров высевают 2 ряда таких овощей: свекла, сельдерей, бобовые, пастернак. Вдоль одного бортика садят помидоры, тыкву, физалис, огурцы, кабаки. По оставшейся площади в шахматном порядке высаживают готовую рассаду всех сортов капусты или салата.

- Питание и увлажнение. Предпосевная и периодическая подкормка осуществляется такой смесью: 6 кг нитрофоски, 1 кг мочевины, 1 кг калия сульфата, 1 кг магния сульфата и по 15 г борной и молибденовой кислоты. При хороших погодных условиях расход удобрения составляет 40 г/м, а при неблагоприятных – 25 г/м. Подкормку распределять в сухом виде, после чего осуществлять прикорневой полив.

- Рыхление. В узких рядах почву не рыхлить, чтобы не повредить корни, расположенные сразу под поверхностью грунта.

В технологии Миттлайдера очень важно соблюдать все пункты без изменений, так как даже незначительное отступление может резко снизить эффективность такого способа.

Аквапоника

Самая современная и инновационная на данный момент технология выращивания овощей разработана в Германии. Несколько передовых тепличных хозяйств уже взяли её на вооружение и даже успели реализовать на протяжении одного сезона, подтвердив её высочайшую эффективность.

Метод основан на объединении гидропонной системы выращивания с культивированием аквакультуры. Плюсы системы – исключительная экологичность и получение побочного продукта производства. К минусам относится то, что оборудовать систему необходимо практически с нуля, поскольку она подразумевает использование принципиально новых ёмкостей для выращивания овощей.

Овощи культивируются совместно с очень неприхотливой рыбой теляпией, известной высокими адаптационными свойствами. Ёмкости, в которых происходит развитие корневых систем растений и рыб, представляют собой большие бочки. В условиях темноты и отсутствия потоков воды, теляпия растёт и набирает вес гораздо быстрее, чем в природных условиях. Как овощам, так и рыбе подходит одинаковая температура. Рыбы успешно питаются веществами, растворёнными в воде, поскольку являются детритофагами (поглощают донные органические отложения).

Отходы, которые вырабатываются теляпиями, в свою очередь служат высококачественным удобрением для овощей. Такой принцип делает систему закрытой и позволяет получать высокий выход продукции. Лучше всего данная технология проявила себя при культивировании помидоров, хотя успешно применять её можно с любыми гидропонными культурами.

Таким образом, агротехнологии на данный момент предлагают большой выбор новых и экзотичных способов возделывания овощей как на открытом грунте, как и в условиях теплиц. Среди них каждый фермер может найти доступную по ресурсам и соответствующую своим принципам земледелия.

Источник

Выращивания овощей. Технологические приемы

1. Севообороты

Научные основы чередования культур.

Севооборотом называют чередование культур на полях в определенном порядке с учетом их биологических особенностей и агротехники, в сочетании с определенной системой агрономических и организационно-экономических мероприятий, направленных на повышение плодородия почвы и урожайности культур. Период времени, в течение которого на каждом поле пройдут чередование все культуры, включенные в севооборот, считают ротацией севооборота.

Необходимость правильного чередования овощных культур обусловливается рядом причин.

- Различные культуры неравномерно выносят из почвы элементы питания. Если выращивать в течение ряда лет на одном и том же месте одну культуру, это вызовет одностороннее истощение почвы. Следует обращать внимание на расположение корней овощных культур. У корнеплодов глубоко проникающая корневая система, чего не скажешь об огурце. Необходимо чередовать овощные культуры по расположению корневой системы, чтобы равномерно использовались вещества со всего почвенного слоя.

- Различные овощные культуры поражаются только свойственными им болезнями и вредителями. Например, овощные культуры семейства пасленовых (томат, перец и др.) поражаются фитофторозом, возбудители которого сохраняют жизнеспособность в почве два-три года, в связи с чем эти культуры следует размещать в севообороте с интервалом два-три года.

- Овощные культуры неодинаково засоряются сорными растениями, и эффективность борьбы с ними на разных посевах различная. Например, при возделывании капусты, томата и других пропашных и рассадных культур легче бороться с сорняками (путем междурядной обработки), чем с сорняками зеленных культур, корнеплодов и других овощных культур. Значит, для моркови, лука, семена которых прорастают медленно, лучшие предшественники – ранняя капуста, томат и другие пропашные, после которых поле остается чистым от сорняков.

- Приемы возделывания овощных культур оказывают различное воздействие на физические свойства почвы. Так, частая междурядная обработка капусты, корнеплодов и других пропашных культур ухудшает структуру почвы. Возделывание бобовых, одно- и многолетних трав улучшает ее структуру.

- Различают две группы овощных культур по требовательности к органике: наиболее требовательные (капуста, тыквенные) и наименее требовательные (лук, морковь). При составлении севооборота первыми следует размещать наиболее требовательные к органическому веществу культуры, затем менее требовательные.

При установлении чередования культур большое значение имеет выбор предшественника.

Предшественник – культура или пар, размещенные в данном поле в предшествующем году. При составлении плана размещения культур важно иметь сведения о хороших и удовлетворительных предшественниках (табл. 1).

Таблица 1. Предшественники овощных культур

| Культура | Хорошие | Удовлетворительные |

| Капуста белокочанная средне- и позднеспелая | Пласт многолетних трав, черный пар, смесь однолетних кормовых культур, картофель ранний | Капуста по обороту пласта многолетних трав или сидератам, свекла столовая |

| Капуста белокочанная ранняя и цветная | Огурцы, лук, томаты на хорошо заправленной почве, однолетние кормовые культуры, черный пар, картофель ранний | Картофель, бобовые |

| Морковь, петрушка, пастернак | Однолетние кормовые культуры, картофель ранний | Свекла столовая, морковь |

| Свекла столовая | Однолетние кормовые культуры, картофель ранний | Капуста, морковь |

| Томат | Однолетние кормовые культуры, огурцы, ранняя белокочанная и цветная капуста | Капуста белокочанная средне- и позднеспелая, пласт многолетних трав |

| Огурцы, кабачки | Однолетние кормовые культуры, пласт многолетних трав, ранняя белокочанная и цветная капуста | Ранний картофель, лук-репка, капуста белокочанная средне- и позднеспелая |

| Лук | Огурцы, картофель ранний, ранняя белокочанная и цветная капуста, однолетние кормовые культуры, озимая пшеница | Бобовые, свекла, томаты, лук |

| Зеленные: салат, укроп, петрушка, шпинат | Огурцы, ранняя белокочанная и цветная капуста, лук, томат, однолетние кормовые культуры | Бобовые на лопатку, картофель ранний |

Типы севооборотов. В зависимости от уровня специализации хозяйств, структуры посевных площадей, наличия земель, пригодных для выращивания овощных культур, организационнохозяйственных, природных и других условий овощные культуры размещают в специальных овощных, овоще-кормовых, полевых, кормовых прифермских севооборотах.

Примерные схемы различных типов севооборотов.

Специальные овощные севообороты

| Позднеспелые холодостойкие культуры | Ранние и теплолюбивые культуры |

|

|

Севообороты

| Овоще-кормовые | Полевые |

|

|

Кормовые прифермские севообороты

- Однолетние травы с подсевом многолетних

- Многолетние травы

- Многолетние травы

- Поздняя капуста

- Кукуруза

- Кормовые корнеплоды

Специальные овощные севообороты применяют в специализированных хозяйствах овощного или овоще-молочного направления, где имеются большие посевные площади овощных растений.

Специальные овощные и овоще-кормовые севообороты могут быть двух видов: с преобладанием ранних и требовательных к теплу растений и холодостойких; поздно созревающих культур.

Овоще-кормовые севообороты характерны для хозяйств овоще-молочного направления, где необходимо производить не только овощи, но и корма для животноводства. Применяют их также в хозяйствах, где под овощные культуры используют слабоокультуренные, тяжелые почвы. В овоще-кормовых севооборотах из овощных культур чаще всего выращивают капусту, столовые корнеплоды.

В кормовых прифермских севооборотах овощные культуры могут занимать до 40–50 %, остальную площадь – многолетние и однолетние травы, кормовые корнеплоды, силосные и зерновые культуры.

Полевые севообороты с овощными растениями чаще всего применяют в тех районах или хозяйствах, где в специализации ведущей является одна или две овощные культуры.

Уплотненные и повторные посевы. Применение этих видов посева повышает интенсивность использования почвы и благоприятных климатических условий, увеличивает выход продукции с одной и той же площади.

Под уплотненными посевами понимают одновременное выращивание на одной и той же площади двух или нескольких овощных культур. В качестве основной (уплотняемой) культуры возделывают виды и сорта овощных растений, которые в начальный период вегетации медленно растут и длительное время не используют полностью предоставленную им площадь питания (морковь, позднеспелые сорта белокочанной капусты, огурец, картофель, бахчевые культуры). В качестве уплотнительной используют обычно скороспелые, не требующие большой площади питания овощные культуры (редис, укроп, салат).

Под повторным посевом понимают последовательное во времени выращивание на одном и том же участке в течение одного вегетационного периода двух или нескольких видов растений.

Первой культурой в повторном посеве чаще всего используют холодостойкие растения с коротким периодом вегетации – редис, салат, пекинскую капусту, укроп или лук на зелень, шпинат, а второй культурой – требовательные к теплу или поздно высаживаемые холодостойкие растения – огурец, томат, кабачок, капусту среднеспелых сортов, позднюю цветную капусту, корнеплоды.

2. Внесение удобрений

Систему удобрения в севообороте разрабатывают с учетом биологических особенностей растений, в частности с учетом выноса ими элементов питания и требовательности к минеральному питанию, уровня плодородия почвы, ее окультуренности, обеспеченности питательными веществами, влагой и теплом, величины планируемого урожая.

Накопление легкоусвояемых форм питательных веществ за счет общих запасов элементов питания идет медленнее, чем они потребляются растениями. Отсюда возникает необходимость дополнительного внесения под овощные культуры органических, минеральных и микроудобрений.

В овощеводстве применяют основное, припосевное (припосадочное) внесение удобрений и подкормки.

Основное внесение удобрений обеспечивает заправку почвы органическими и минеральными веществами. При этом их глубоко запахивают плугом, где имеются оптимальные условия влажности, что способствует лучшему использованию питательных веществ растениями. Одновременно с зяблевой вспашкой обычно вносят органические, фосфорные и калийные удобрения. Поскольку азотные удобрения легкорастворимые и легковымываемые, их вносят весной под культивацию или перепашку до посева или до посадки овощных культур.

Припосевное (припосадочное) внесение удобрений может быть рядковым – в рядки одновременно с посевом семян и локальным (местным) – в лунки при посеве или посадке рассады.

Подкормки применяют в течение всей вегетации растений. Они особенно необходимы для тех культур, у которых период максимального потребления элементов минерального питания сдвинут на вторую половину вегетации (огурец, томат, капуста, зеленные овощи). Подкормки не заменяют основного удобрения, а дополняют его.

3. Обработка почвы

Все агротехнические приемы обработки почвы направлены на создание оптимальных условий для роста и развития растений. Различают такие основные приемы обработки почвы, как вспашка и глубокое безотвальное рыхление, культивация, лущение, боронование, шлейфование, прикатывание и фрезерование почвы.

Вспашка – прием, обеспечивающий оборачивание и рыхление обрабатываемого слоя почвы, заделку удобрений и пожнивных остатков.

Глубокое безотвальное рыхление производят после уборки зерновых рыхлителями на глубину до 20–30 см, что способствует лучшему снегозадержанию и уменьшает ветровую эрозию.

Культивация – мелкое рыхление почвы на глубину 12–15 см без оборота пласта, при котором подрезаются сорняки. Культивация может быть сплошная (предпосевная, в пару и т. д.) и междурядная (при уходе за пропашными культурами).

Лущение – способ мелкой обработки почвы, заключающийся в ее рыхлении с частичным оборачиванием, перемешиванием и подрезанием сорняков.

Боронование производят в целях рыхления, перемешивания и выравнивания поверхности почвы, а также уничтожения проростков и всходов сорняков. При бороновании в почве образуется сеть мелких капилляров, что способствует сохранению влаги.

Шлейфование – выравнивание и частичное рыхление поверхностного слоя почвы. Применяется перед посевом мелкосемянных культур.

Прикатывание – прием обработки, обеспечивающий уплотнение и выравнивание поверхности почвы, а также дробление ее глыбистой части. Прикатывание увеличивает капиллярность (водоподъемность) почвы и применяется при предпосевной обработке или после посева.

Фрезерование почвы производят в целях усиленного крошения и перемешивания обрабатываемого слоя. Основано на принципе разрыва почвы на мелкие части различной формы лапами фрезы, насаженными на быстро вращающийся барабан.

Приемы обработки, выполняемые в определенной последовательности, образуют систему обработки, которая включает основную (зяблевую), предпосевную и послепосевную.

Основную осеннюю обработку почвы начинают с лущения или дискования после уборки раносозревающих овощных или полевых культур. При лущении следят, чтобы диски были постоянно остро отточены, а орудия правильно установлены, отрегулированы и нормально работали. Данная обработка способствует сохранению влаги в почве и прорастанию семян однолетних сорняков.

Глубина лущения участков, относительно чистых от корневищных сорняков, составляет 5–8 см, засоренных – 10–14 см. Через две-три недели после лущения, когда прорастут сорняки, почву пашут на зябь плугом с предплужником на глубину пахотного слоя. Участки, освободившиеся из-под поздних культур, пашут без предварительного лущения.

Цель зяблевой вспашки – обеспечить хорошую рыхлость почвы; создать условия для накопления влаги в ней; запахать растительные остатки, а также сорняки и семена.

Предпосевная обработка заключается в создании верхнего рыхлого слоя почвы путем боронования для уменьшения испарения влаги и усиления микробиологической деятельности; в очищении почвы от проросших сорняков и выравнивании верхнего слоя. Ее проводят при первой возможности выехать в поле. Поля, предназначенные для посева и посадки огурца, томата, средних и поздних сортов капусты и других поздно высаживаемых овощных культур, боронуют рано весной тяжелыми зубовыми боронами, а затем по мере появления сорняков рыхлят дисковыми боронами на глубину 10–12 см.

На относительно тяжелых почвах или при необходимости заделать органические удобрения весной поле перепахивают на глубину 2/3 зяблевой вспашки. Перед посевом для тщательного выравнивания почвы применяют комбинированные машины АКШ-7,2, АКШ-6 и др.

4. Уход за посевами

Рыхление почвы. Проводится многократно на всех культурах. Это необходимо для аэрации почвы, разрушения почвенной корки, сохранения влаги, уничтожения проростков сорняков. Междурядья рыхлят с помощью культиваторов (КОР-4,2, ФПУ-4,2, КРН-4,2, КОУ-0,7) со стрельчатыми, долотообразными и другими рабочими органами. Для разрушения корки используют сетчатые боронки.

Первую обработку проводят при появлении сорняков или почвенной корки, обычно через 5–7 дней после посева (посадки). Последующие обработки (от 3 до 6) зависят от уплотнения почвы, засоренности и биологических особенностей культуры. К междурядным обработкам предъявляют следующие требования: своевременность, соблюдение заданной глубины. Чтобы не засыпать всходы и не повреждать растения, необходимо соблюдать защитные зоны.

Глубину обработки устанавливают в зависимости от развития корневой системы, засоренности посевов, свойств почвы. Она может быть от 4 до 12–15 см. Так, корневая система корнеплодов по мере роста проникает в глубину, а у капусты, огурца быстро распространяется и в верхние горизонты, поэтому на посевах корнеплодов глубину увеличивают в последующие обработки, а на посадках капусты постепенно уменьшают.

Окучивание. Это разновидность междурядной обработки почвы. Окучивают капусту, томаты, огурцы, лук-порей. У капусты, томатов, огурцов после окучивания образуются дополнительные корни, улучшается питание, что ведет к увеличению урожая. У лука-порея благодаря окучиванию получают отбеленную ножку больших размеров.

Окучивание следует проводить только при влажной почве, 2–3 раза за вегетацию вручную, а на больших площадях – культиваторами с лапами-окучниками.

Прореживание всходов. Прореживание обеспечивает оптимальную площадь питания для каждого растения. Запаздывание с этой работой приводит к взаимному затенению и угнетению растений. Прореживают всходы вручную или с помощью тяпки, если расстояния между растениями оставляют большими. Удаляют более слабые растения. Обычно прореживание совмещают с прополкой и рыхлением почвы. Нельзя прореживать всходы в засушливые периоды. Особенность прореживания огурцов – лишние растения не выдергивают, а сощипывают, чтобы не нарушить корневую систему оставшихся растений, чувствительную к повреждениям. Расстояния, которые оставляют между растениями, зависят от культуры и сорта, схемы посева. Для моркови это 4–6 см, для свеклы 6–8, для огурца 12–20, для лука-севка 1–2 см. Если предусматривается уборка моркови, свеклы на пучковый товар, растения оставляют гуще. Оптимальная густота стояния на 1 м2 для моркови 100–120 шт., для свеклы 35–45, для лука на севок 120–150, для капусты средней 32–35 шт.

При выращивании овощей по интенсивным технологиям, когда используются сеялки точного высева и сеют дражированными семенами, прореживание не проводят.

Борьба с сорняками. В борьбе с сорняками применяют предупредительные, агротехнические и химические меры.

Основная задача предупредительных мер – закрыть пути попадания сорняков на поля. Они включают очистку посевного материала овощных культур от семян сорных растений, компостирование навоза, запаривание кормов для животных, установку в оросителях щитов и сеток, задерживающих семена сорняков, обкашивание дорог, обочин полей, оросительных каналов.

Агротехнические меры борьбы с сорняками включают в себя введение севооборота и правильную систему обработки почвы (механические меры). Севооборот дает возможность высевать или высаживать чувствительные к сорнякам культуры по таким предшественникам, которые оставляют поле чистым от сорных растений.

Многолетние сорняки уничтожают тремя способами:

- многократным механическим удалением корневищ из почвы с помощью пружинных и штанговых культиваторов и дальнейшего сжигания их;

- систематическим подрезанием побегов (способ истощения);

- удушением, достигаемым перекрестным дискованием почвы на глубину 10–12 см и последующей глубокой запашкой появившихся всходов сорняков плугом с предплужниками.

Первый способ применяют в основном для борьбы с корневищными сорняками (пырей ползучий), второй – для уничтожения корнеотпрысковых и корневищных растений с глубоким залеганием корневой системы (бодяк полевой, хвощ полевой), третий – эффективен в борьбе и с корнеотпрысковыми, и с корневищными сорняками, особенно с теми, у которых основная корневая система расположена в верхних слоях почвы (осот полевой, пырей ползучий).

При густом расположении овощных растений механические меры борьбы с сорняками затруднительны. В таких условиях эффективнее использовать гербициды, которые уничтожают сорняки, но не повреждают культурные растения. По характеру действия гербициды бывают контактные, действующие при соприкосновении с сорными растениями, и системные, проникающие в растения и влияющие на весь организм.

Эффективность действия гербицидов зависит от применяемой дозы, фазы роста и развития культурных растений и сорняков, от температуры, влажности почвы и воздуха, интенсивности освещения и типа почвы. Гербициды имеют неодинаковый срок действия, уничтожают разные сорные растения. Поэтому и применяют их по-разному: опрыскивают или опыливают почву либо растения перед посевом или после появления всходов, на различных почвах вносят разные дозы. На почвах, богатых органическими веществами и глинистыми минералами (суглинки), которые частично поглощают гербициды, применяют бол дозы, чем на бедных гумусом супесчаных участках.

Для внесения ядохимикатов чаще всего используют штанговые опрыскиватели, которые обеспечивают равномерное внесение гербицидов. Норма расхода рабочей жидкости составляет 300–400 л/га.

При правильном использовании гербициды могут уничтожить сорную растительность на 85–90 %, примерно в 6–10 раз сократить затраты труда на прополки и уменьшить число междурядных обработок.

Существуют три способа внесения гербицидов на овощных культурах: допосевной, довсходовый и послевходовый. До сева гербициды вносят в почву и заделывают боронами или культиватором в агрегате с боронами на глубину до 6 см; до всходов культуры – на поверхность почвы через 2–3 суток после сева или позже без заделки в почву. При послевсходовом способе обработку посевов проводят после появления всходов культурных и сорных растений или высадки рассады.

Хорошие результаты в борьбе с сорняками дает культиватор УКО-0,7, который предназначен для локального внесения пестицидов с одновременным рыхлением междурядий.

Перечень гербицидов для отдельных овощных культур различен. Список рекомендуемых гербицидов по каждой культуре ежегодно пересматривается. Практически отсутствуют препараты для послевсходового применения на растениях из семейства тыквенных и на скороспелых зеленных культурах.

Борьба с болезнями и вредителями. В борьбе с болезнями и вредителями овощных культур наиболее эффективен комплекс организационных, агротехнических, механических, химических и биологических мероприятий, которые могут включать как профилактические, так и истребительные меры.

Организационные мероприятия включают в себя профилактические меры (организация карантинной службы, учет и прогнозирование появления и распространения вредителей и болезней) и подготовку к истребительным мерам (обучение кадров методам борьбы, заготовка пестицидов, подготовка аппаратуры).

Применяемая агротехника нередко определяет уровень появления и распространения вредителей и болезней. Агротехнические мероприятия являются в основном профилактическими, частично истребительными. Они включают:

- очистку полей и находящейся вблизи территории от растительных остатков и сорняков, нередко являющихся источниками инфекции;

- соблюдение севооборотов, правильную обработку почвы;

- дезинфекцию семян и обеззараживание посадочного материала; использование сортов, устойчивых к вредителям и болезням;

- посев в оптимальные сроки;

- оптимальный уровень питания и водоснабжения, обеспечивающих развитие сильных, здоровых растений;

- тщательную борьбу с сорняками.

Наиболее эффективны истребительные меры борьбы с болезнями и вредителями, которые осуществляются механическим путем, химическим и биологическим способами.

Механический способ борьбы наименее распространен как очень трудоемкий, но иногда он дает эффект и его приходится применять. Так, в небольших очагах распространения вредителей вручную собирают гусениц и яйца капустной белянки, слизней, колорадского жука.

Химический способ борьбы включает в себя обработку семян различными химическими препаратами, опрыскивание и опыливание растений пестицидами, применение отравленных приманок, внесение препаратов в почву для уничтожения почвенных вредителей и возбудителей болезней.

Биологический способ борьбы с вредителями основан на том, что для их уничтожения используют насекомоядных птиц, насекомых-хищников и паразитирующих на них вредителей, бактерий и грибов. Например, для борьбы с капустной белянкой и капустной совкой применяют наездников и мух-яйцеедов (трихограмму), с тлей – многоядного хищника златоглазку, с паутинным клещом на огурцах – хищного клеща фитосейулюса. Используют биопрепараты лепидоцид, фитопротектин, гомелин и др.

Полив. Различные виды растений и температурные условия определяют требования к влажности почвы. Каждый градус температуры во время вегетации повышает потребление воды на 60–80 мл/м2. Недостаток влаги для растений в почве восполняется орошением, которое применяют повсеместно.

В овощеводстве рекомендуются следующие виды поливов, различающиеся по срокам проведения и производственному назначению: предпосевной (100–200 м3/га) и послепосевной (50–100 м3/га), обеспечивающие хорошие всходы семян, особенно мелкосемянных культур при поздних сроках сева; посадочный и послепосадочный (150–250 м3/га), обеспечивающие приживаемость рассады; основные вегетационные поливы для восстановления запасов влаги в почве (200–400 м3/га), в том числе подкормочные для внесения с водой удобрений в растворенном виде; освежительные для увлажнения надземных органов растений и приземного слоя воздуха при его высокой температуре (30–50 м3/га).

Кроме того, бывают противозаморозковые поливы (20–50 м3/га) для предотвращения и ослабления вредного воздействия низких температур в весенний и осенний периоды, особенно на томатах, огурцах и других теплолюбивых культурах; провокационные – для ускорения всходов семян сорняков в целях последующего их уничтожения, которые применяют до сева культур позднего срока, а также при полупаровой обработке почвы (150–200 м3/га).

Расход воды при поливе зависит от почвы и погодных условий, возраста, биологических и агротехнических особенностей растений, сроков, способов и назначения поливов. Полив прекращают после того, как необходимый объем почвы будет насыщен водой. Корни молодых растений и скороспелых культур проникают неглубоко и для их нормальной деятельности вполне достаточно промочить только верхний слой почвы (20–30 см). Для взрослых растений, особенно с глубоким размещением корней, необходимо промачивание слоя глубиной до 40–60 см.

Поверхностное орошение, при котором вода распределяется самотеком, – распространенный способ полива. При этом способе воду пускают по бороздам в междурядьях.

Дождевание – разбрызгивание оросительной воды над растениями и почвой специальными машинами.

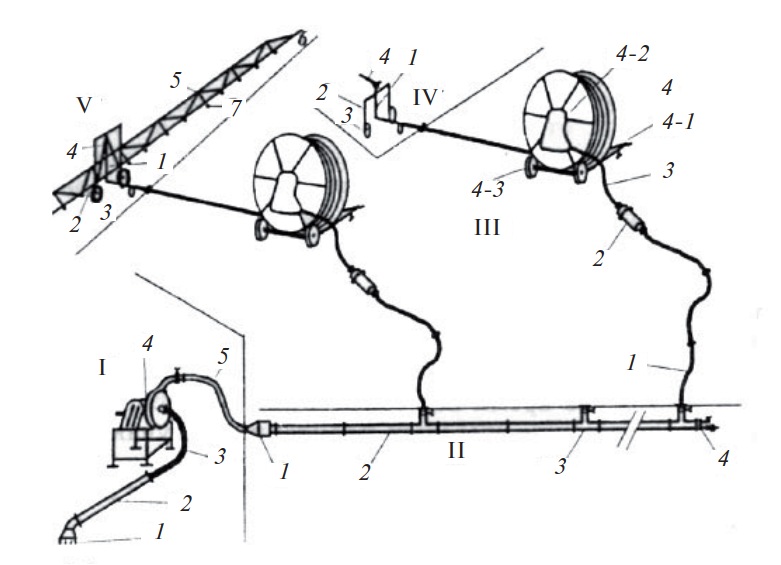

В настоящее время для орошения овощных плантаций широкое распространение получают передвижные дождевальные установки (рис. 1).

Рис. 1. Система орошения овощных культур передвижными дождевальными установками в открытом грунте: I – для полива: 1 – всасывающий патрубок с обратным клапаном; 2 – труба алюминиевая; 3 – труба соединительная полужесткая; 4 – насос на раме; 5 – соединительное колено; II – магистральный трубопровод: 1 – обратный клапан; 2 – труба с муфтой соединительной; 3 – тройник с вентилем; 4 – концевая задвижка с воздушным клапаном; III – оросительная система барабанного типа: 1 – рукав с муфтой; 2 – фильтр; 3 – соединительный шланг с муфтами; 4 – машина для орошения (4-1 – рама, 4-2 – барабан со шлангом, 4-3 – опорные колеса); IV – тележка с оросительным дождевателем: 1 – тележка; 2 – стойка для колес; 3 – колеса; 4 – дождевальный аппарат с соплом; V – штанга оросительная на тележке: 1 – рама тележки на колесах; 2 – стойка для колеса; 3 – колеса пневматические; 4 – консоли с раструбом; 5 – держатель; 6 – штанга; 7 – распылители

Капельное орошение – метод полива, при котором вода подается непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторовкапельниц (рис. 3, вклейка).

Преимущества капельного орошения:

- низкий расход воды;

- полив осуществляется в заранее запланированных интервалах;

- вода фильтруется;

- полив полностью автоматизирован;

- возможно внесение в почву растворимых в воде минеральных удобрений;

- овощные растения меньше подвержены болезням;

- уменьшение количества сорняков;

- экономия трудовых затрат.

Мульчирование. Так называют покрытие почвы торфом, соломенной резкой, перегноем, опилками, непрозрачной пленкой. Благодаря этому задерживается испарение влаги, не образуется почвенная корка, угнетается рост сорняков. Кроме того, мульча из перегноя выделяет углекислый газ, а под торфом почва лучше прогревается. Однако в производственных условиях данный прием выполняется редко.

Подкормки. В овощеводстве для подкормок широко применяют быстрорастворимые удобрения, а также навозную жижу, коровяк, птичий помет, которые настаивают с водой в течение 2–3 суток. Подкармливают растения в периоды максимального потребления элементов питания при недостаточной заправке почвы, перед посевом или посадкой.

Необходимость проведения подкормок можно определить по внешнему виду растений. При недостатке азота окраска листьев бледно-зеленая. Если возникает дефицит фосфора, на листьях появляются красноватые и бурые оттенки, у томатов на нижней стороне – красно-фиолетовые пятна. При нехватке калия листья буреют, кальция – отмирают верхушечные почки, а на молодых листьях появляются темные точки.

Виды и количество удобрений для подкормок зависят от особенностей культуры, сорта. В первой половине вегетации вносят больше азотных и фосфорных удобрений, к концу вегетации – калийных и фосфорных. Следует помнить, что подкормки неэффективны в засушливые периоды, при похолоданиях.

Рекомендуемые дозы удобрений для подкормок приведены в таблице 2.

Таблица 2. Дозы удобрений для припосевного внесения и подкормок, кг/га д. в.

| Культура | В рядки | Первая подкормка | Вторая подкормка | ||||||

| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | |

| Капуста белокочанная: ранняя и цветная средняя и поздняя | 10 | 20 | 10 | 20 | – | 30 | – | – | – |

| 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 30 | 40 | – | 60 | |

| Томат | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | – | 30 |

| Огурец | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 15 | – | 40 |

| Свекла | 10 | 10 | 8 | 20 | 15 | 30 | 20 | – | 60 |

| Морковь | – | 10 | – | 15 | 10 | 20 | – | – | 20 |

| Лук репчатый | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | – | 20 |

Особенность некорневых подкормок состоит в том, что питательные элементы, попадая на листья, быстрее включаются в обмен веществ растений. При этом способе удобрения не соприкасаются с почвой и не поглощаются ею, а остаются в форме легкодоступных для растений соединений. В почву сухие подкормки вносят культиваторами-растениепитателями; жидкие подкормки дают с поливной водой или вносят подкормщикомопрыскивателем. Некорневые подкормки выполняют опрыскивателями, нередко сочетая внесение удобрений с обработкой растений пестицидами.

Применение регуляторов роста. Процессы роста и развития в растениях регулируют специальные вещества, которые образуются в определенных частях растений. Это стимуляторы роста, или фитогормоны (ауксины, гиббереллины), и ингибиторы роста, тормозящие ростовые процессы. На основе этих веществ созданы регуляторы роста, применение которых строго регламентировано. Наиболее известный из них – гетероауксин (индолилуксусная кислота). Механизм действия гетероауксина сводится к стимулированию деления клеток, с его помощью можно предотвратить опадение завязей и плодов, искусственно вызвать партенокарпию (разрастание завязей без оплодотворения). Эффективны вещества, повышающие иммунитет растений, содержащие микроэлементы, соли гуматовых кислот. Применяют следующие росторегулирующие препараты: новосил, силк, Байкал ЭМ-1, агат-25К, агростимулин, оксигумат, сейбит-В1, инкор и др.

Регуляторами роста обрабатывают семена, опрыскивают посевы.

При применении стимуляторов роста следует помнить, что в высоких концентрациях они тормозят образование и рост корней, ростовые процессы в надземной части и даже могут вызвать гибель растений.

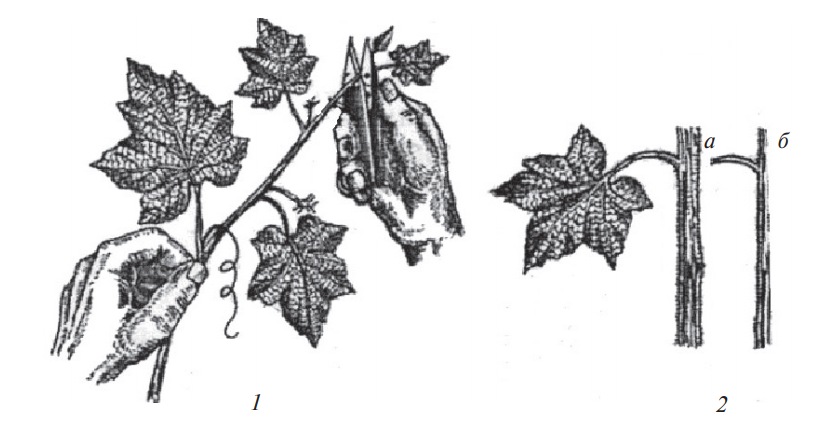

Хирургические приемы. Они направлены на регулирование процессов роста и развития. У томата регулярно удаляют лишние боковые побеги (пасынки), чтобы направить питательные вещества на формирование плодов. Для приостановления роста индетерминантных сортов томатов, брюссельской капусты за месяц до уборки прищипывают верхушку. У цветной капусты затеняют головки от прямого солнечного света, надломив один-два внутренних листа. У многих сортов огурцов прищипывают главную плеть, чтобы стимулировать рост боковых побегов (рис. 2, 3). У стрелкующихся сортов чеснока обламывают стрелки; на посевах щавеля, ревеня удаляют цветоносы.

Рис. 2. Хирургические приемы ухода за посевами: 1 – укорачивание стебля; 2 – удаление старых листьев (а – правильно; б – неправильно)

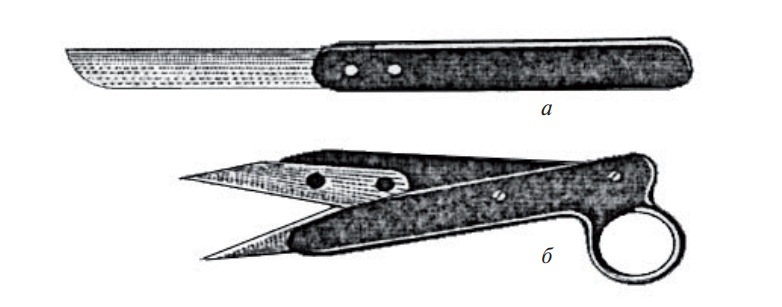

Рис. 3. Инструменты для проведения обрезки и формирования растений: а – нож с коротким лезвием; б – ножницы для работы в теплицах

Систему хирургических приемов: прищипку, пасынкование, вырезку отдельных побегов, листьев, лишних завязей – для придания растению намеченного строения называют формированием.

Уборка урожая. У овощей различают съемную, или техническую, и физиологическую спелость.

Под технической спелостью понимают такое состояние овощной продукции, когда она соответствует требованиям государственных стандартов и является пригодной к реализации и потреблению, закладке на хранение, длительной перевозке или технической переработке.

Физиологическая спелость овощных растений наступает, когда семена или вегетативные органы размножения заканчивают цикл развития и приобретают способность к самостоятельной жизни.

У некоторых овощных культур сроки технической и физиологической спелости совпадают или почти совпадают. Однако у большинства видов овощных растений техническая спелость наступает раньше физиологической (баклажан, перец, кабачок, патиссон, огурец, зеленные и бобовые культуры). У томата физиологическая спелость наступает раньше технической – его семена созревают уже в зеленых (сформировавшихся) плодах.

Важно правильно определить оптимальный срок уборки и быстро ее провести. Как преждевременная уборка, так и задержка с ней могут существенно снизить урожай и ухудшить качество продукции. Так, при запаздывании с уборкой плоды огурца, кабачка, томата, баклажана перезревают и теряют товарные и потребительские качества; растения зеленных культур стрелкуются и становятся непригодными к употреблению; корнеплоды моркови и кочаны капусты растрескиваются; головки цветной капусты рассыпаются; у сахарной кукурузы и овощного гороха сахар превращается в крахмал. Запаздывание с уборкой поздносозревающих культур (поздние сорта капусты, морковь, столовая свекла) может привести к гибели части или всего урожая от осенних заморозков и даже морозов. Однако слишком ранняя уборка овощей, еще интенсивно растущих, также приводит к недобору урожая. Кроме того, такая продукция непригодна к закладке на хранение.

По числу сборов продукции овощные культуры можно разделить на три группы:

- 1) культуры одноразовой уборки (поздние сорта капусты, большинство корнеплодных овощей, лук, чеснок, тыква);

- 2) культуры с предварительным одним или несколькими выборочными сборами перед массовой уборкой (ранняя кочанная и цветная капуста, кочанный салат);

- 3) многосборовые культуры, у которых продукцию собирают по мере созревания (томат, перец, баклажан, огурец, кабачок, патиссон, редис, фасоль, сахарная кукуруза).

Число сборов у некоторых овощных культур (особенно огурца) может достигать 10–15. При этом чем тщательнее и чаще убирают продукцию, тем выше получают урожай с более высокими товарными качествами. Однако увеличение числа сборов ведет к повышению затрат на уборку, что в конечном итоге сказывается на себестоимости производимой овощной продукции.

Раньше всего убирают продукцию некоторых многолетних овощных культур (ревень, щавель, многолетние луки), а также зеленных овощных растений (редис, шпинат, петрушку и укроп на зелень), затем раннюю и цветную капусту, лук на зелень и корнеплоды (морковь, свеклу, петрушку, сельдерей) на пучковый товар.

Позднее, в середине лета, начинают собирать огурцы, томаты, кабачки, патиссоны, горох, фасоль, сахарную кукурузу, среднеспелые сорта капусты, перцы, баклажаны.

Осенью убирают лук, тыкву, корнеплоды, позднюю капусту, предназначенные для осенне-зимнего потребления, переработки и зимнего хранения.

Собранную продукцию сортируют на товарную и нетоварную. Нетоварную продукцию скармливают скоту. Товарную разделяют на стандартную (для реализации или хранения) и нестандартную (для переработки). Стандартную овощную продукцию для реализации через торговую сеть следует очистить, расфасовать в ящики, коробки, сетки, пакеты и т. д. Качественная продукция должна быть целой, чистой, без лишней влаги на поверхности, спелой и свежей, с типичной для сорта формой, размером, цветом. Существуют стандарты, которыми предусматриваются конкретные требования к качеству каждого отдельно взятого вида овощной продукции.

Источник