Экология СПРАВОЧНИК

Информация

плантажная вспашка

Плантажная вспашка богатых гумусом предкавказских черноземов имеет высокую эффективность. Так, в 1958 г. на площади 60 га при этой вспашке был получен урожай сахарной свеклы 500 ц с 1 га, в то время как при обычной вспашке только 300 ц с 1 га; повысился урожай и последующих культур — озимой пшеницы и кукурузы на силос.[ . ]

Для плантажной вспашки на 60—70 см применяют плуг ПП-50, для вспашки на глубину 40 см — плуг ПП-40.[ . ]

Сроки плантажной вспашки зависят от сроков посадки сада. Почва после вспашки должна хорошо осесть, но не потерять рыхлости. Во время вспашки она должна быть умеренно влажной, чтобы легко крошилась и не образовывались пересохшие глыбы. На орошаемых участках проводят поливы.[ . ]

При освоении склонов под виноградники плантажную вспашку проводят после перенесения проекта в натуру. Нельзя допускать распашки запроектированных поперек склона дорог, а также задернованные лощи« и ложбин, играющих роль водосбросов при выпадении большого количества осадков. Плантажную вспашку выполняют только поперек склона во избежание смыва почвы и потери питательных веществ.[ . ]

Так же как и в отношении фосфора, во время плантажной вспашки нужно создать в глубоких слоях почвы запас в 400—600 кг/га калия, причем на мощных и на глинистых почвах этот запас должен быть больше, чем на маломощных и сухих почвах склонов. Ежегодное внесение 100—150 кг/га КгО будет заменять основное удобрение, когда виноградники начнут плодоносить. При появлении признаков калийного голодания дозу можно значительно увеличить. Как и фосфорное удобрение, калий следует вносить в центральную борозду или применять ленточное глубокое внесение. Уровень поддерживающего калийного удобрения, как и фосфора, будет зависеть от основной дозы, внесенной перед закладкой виноградника.[ . ]

Фосфорные удобрения следует заделывать как можно глубже, используя плантажную вспашку перед закладкой виноградников для создания запаса в 200—400 кг/га Р2О5 в зоне роста будущих корней. Зимой в качестве поддерживающего удобрения следует вносить 40—70 кг/га Р2О5 в центральную борозду обрабатываемого междурядья, одновременно с внесением азота и калия или, что предпочтительнее, вносить фосфор лентой при помощи машины для глубокой заделки. В этом случае удобрение вносят каждый год только в одно междурядье из двух. На известковых почвах следует отдавать предпочтение суперфосфату и дикальцийфосфату.[ . ]

Предложено немало и других мер для улучшения солонцов. Так, испытывалась плантажная вспашка с вовлечением гипса из подпахотных слоев почвы, что в сочетании с последующими промываниями давало хорошие результаты. С этой же целью вовлекали карбонаты (известь) из подпахотного слоя также путем глубокой (на 30—40 см) вспашки с одновременным внесением минеральных удобрений. Таким способом за 3—4 года достигали рассолонцевания почв в Заволжье. В последние годы испытано внесение дефеката, хлорида кальция, сульфата железа (из отходов производства).[ . ]

На солонцах степного Крыма наиболее эффективна в мелиоративном отношении плантажная вспашка на глубину 40—50 см (А. В. Новикова). Плантажная вспашка недопустима при близком залегании грунтовых вод во избежание вторичного засоления.[ . ]

В сухой степи почву готовят в течение двух лет по системе черного пара с заменой глубокой вспашки плантажной. В особо засушливых условиях в качестве основной обработки используют глубокую пахоту, а плантажную вспашку переносят на осень следующего года.[ . ]

Виноград можно высаживать только на глубоко взрыхленную почву. Поэтому проводят глубокую плантажную вспашку на различную глубину в зависимости от района выращивания винограда и типа почвы: на суглинистых почвах — на 65—70 см, на песчаных — на 75—80, на каменистых — на 80—100 см.[ . ]

Для реанимации почв со средней степенью загрязненности необходимо частичное снятие с поверхности загрязненного слоя, проведение плантажной вспашки в течение 2-3 лет и внесение минеральных и органических удобрений.[ . ]

Учитывая все это, мы изменили технологию подготовки почвы. Обработку зяби начинаем с лущения, после чего пашем комбинированными агрегатами. Плантажную вспашку проводим сразу после уборки соломы. Осенью проводим и культивацию с боронованием с расчетом получить абсолютно выровненную зябь, готовую к посеву. Под вспашку вносим по 25—30 т навоза или 10—20 т органо-минеральных смесей на 1 га. Под культивацию вносим 2—3,5 ц минеральных удобрений. Таким образом, весной остается только закрыть влагу и посеять. Под кукурузу, подсолнечник и клещевину весной дополнительно даем 1—2 культивации.[ . ]

Основная масса корней плодовых деревьев размещается преимущественно на глубине до 80—100 см. В связи с этим перед посадкой необходима глубокая плантажная вспашка почвы плантажными плугами, навешиваемыми на тяжелые гусеничные трактора на глубину 60—70 см. Плантаж улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует лучшему росту корней, большему накоплению в почве влаги; позволяет более глубоко заделать удобрения, значительно уменьшить количество вредителей, живущих в почве, и сорной растительности.[ . ]

Например, в промышленных насаждениях смородины почву готовят за год до посадки плантации. Сначала осенью дискуют и выравнивают поверхность почвы. Выполняют плантажную вспашку на глубину 20—40 см с рыхлением слоя почвы на 10—15 см. Под зяблевую вспашку вносят удобрения — органические (100—120 т/га), фосфорные и калийные. Весной за 5—6 месяцев до посадки почву дискуют и выравнивают. Подготовленный к закладке участок маркируют в соответствии со схемой посадки культиватором КРН-4,2 или КРН-5,6.[ . ]

Под сахарную свеклу и кукурузу при подъеме зяби вносим органо-минеральные смеси по 10—20 т на 1 га или перепревший навоз по 25—30 т на 1 га. Если под сахарную свеклу проводим плантажную вспашку, то органические удобрения вносим под выравнивание плантажа с целью обогащения элементами питания слоя 0—25 см.[ . ]

Перед посадкой сада проводят подготовительные работы. Намеченный к посадке массив с помощью геодезических инструментов разбивают на кварталы. Затем поквартально проводят плантажную вспашку с внесением высоких доз органических и фосфорно-калийных, удобрений, а также при необходимости извести рли гипса. Поверхность тщательно разделывают и выравнивают.[ . ]

В сухой степи и в полупустыне успех лесоразведения в значительной степени зависит от наличия достаточного количества влаги, поэтому почву готовят по системе черного пара, но глубокую вспашку заменяют плантажной вспашкой на глубину 50-60 см, а на солонцеватых почвах — послойной вспашкой и дополнительными мелиоративными мероприятиями. К ним относятся гипсование и мероприятия, направленные на накопление влаги: посев кулис, прерывистое бороздование, обвалование. Солонцеватую почву содержат под черным паром в течение двух лет. Весной перед посадкой почву культивируют в целях закрытия влага и уничтожения проростков сорняков. При осенней посадке лесных культур почву предварительно рыхлят, а непосредственно перед посадкой — культивируют.[ . ]

В южной зоне плодоводства, на солонцеватых почвах применяют гипсование. Норму гипса устанавливают по количеству поглощенного натрия, в среднем она равна 2—3 т на 1 га. При наличии в почве на глубине плантажной вспашки гипсоносных горизонтов нет необходимости вносить гипс, так как при глубокой вспашке гипсоносные слои будут перемещены наверх (так называемое самогипсование почвы).[ . ]

Основное удобрение. Оно остается необходимым, если позднее не представляется возможности глубокой заделки фосфорно-калийного удобрения. При посадке следует внести 500—800 кг/га РК, чтобы увеличить запас этих элементов в почве; удобрение заделывается при плантажной вспашке вместе с органическим удобрением.[ . ]

Такыры разделяют на два подтипа: такыры типичные (водорослевые) и такыры опустыненные (лишайниковые). В составе подтипов выделяют роды: обычные, солончаковые, солонцеватые, слитые (хаковые), опесчаненные и старозалежные. Имеющийся опыт освоения такыров связан с применением комплекса высокозатратных мелиоративных приемов: пескование большими дозами, глубокая плантажная вспашка, промывка от солей, внесение органических и минеральных удобрений, посев растений-освои-телей (джугара, просо, люцерна, пшеница и др.). После 2—3 лет освоения возможно возделывание при орошении более требовательных культур (хлопчатника и др.).[ . ]

К области древней культуры, отличавшейся культурными и технологическими достижениями, относится и Средиземноморье. Здесь получили развитие Античные цивилизации, которые были аграрными. На всей территории ввиду интенсификации земледелия и скотоводства широко развивались процессы почвенной эрозии. Образовались большие площади смытых почв. Сильно повлияла на почвенный покров глубокая обработка почв (плантаж) на виноградниках. Такие почвы с мощными горизонтами плантажной вспашки античного времени встречаются на юге России в Причерноморье.[ . ]

В республике площади таких солонцов, их расположение, размер каждого участка и первоначальную их характеристику устанавливают на основании общехозяйственной почвенной карты и объяснительной записки. Затем каждый участок солонцов исследуют специально: детально изучают физико-химические свойства солонца, его поглощающий комплекс, солевой состав. На этом материале составляют рекомендацию по мелиорации данного солонцового участка, в которой указывают потребную норму гипса и другие приемы, сопровождающие гипсование, — плантажную вспашку, внесение навоза, фрезерование и др.[ . ]

Источник

Агротехника — Способы подъема плантажа

Содержание материала

В условиях Крыма в настоящее время основным способом подъема плантажа является глубокая вспашка плантажным плугом, приводимым в движение трактором. На почвах скелетных, там, где невозможна вспашка плантажным плугом, применяется взрывной способ подъема плантажа. Только в некоторых случаях при реконструкции виноградников (заполнении небольших свободных площадок, ликвидации меж и пр.) иногда приходится прибегать к ручному способу подъема плантажа. Ручной плантаж применяется также и при организации приусадебных виноградников.

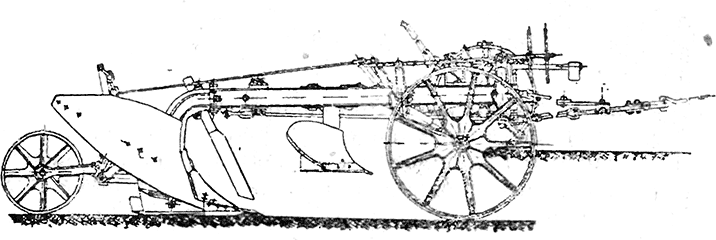

Рис. 85. Плантажный плуг П-70-50.

Подъем плантажа плантажными плугами с тракторной тягой экономически наиболее выгоден. Средняя производительность плантажного плуга за 10-часовый рабочий день— га при расходе горючего 160—180 кг в зависимости от глубины вспашки и почвенных условий.

Нашей отечественной промышленностью выпускаются три основных вида плантажных плугов:

Плантажный однокорпусный плуг марки П-70-50 (рис. 85), который обеспечивает глубину пахоты до 70 см при ширине захвата 50 см. Характер вспашки этим плугом виден на рис. 86. Такой же, но только усиленный плуг ПУ-70-50, который используется для подъема плантажа на более плотных почвах.

Тракторный плуг с предплужником ПП-50 (рис. 87), который наиболее распространен в Крыму. Предплужник у этого плуга имеет ширину захвата 37,5 см. Расстояние между корпусом плуга и предплужником составляет 105 см.

и его можно регулировать на различную глубину вспашки до 25 см.

Основное назначение предплужника—снятие дернового, слоя и его заделка на почти полную глубину плантажа.

Рис. S6. Характер оборота пласта при вспашке плугом П-70-50.

Плуг с предплужником обеспечивает вспашку на глубину до 75 см при той же ширине захвата—50 см. Вес плуга 1636 кг. Тяговое сопротивление до 5000 кг. Приводится в рабочее движение трактором ЧТЗ-С-80.

Рис. 87. Плантажный плут с предплужником ПП-50.

Подъем плантажа плугом с предплужником должен обязательно производиться на почвах, где в целях создания структуры почвы был произведен на 2—3 года посев злакобобовых травосмесей, а также на почвах, покрытых естественным дерном.

Характер оборота пласта плугом с предплужником показан на рис. 88.

Высокое качество плантажной обработки почвы вспашкой плантажными плугами достигается только в том случае, когда почва находится в состоянии умеренной влажности. При большой влажности происходит прилипание почвы к рабочим частям плуга, что приводит к ухудшению качества пахоты, так как уменьшается глубина вспашки.

Если почва пересохшая, вспашка получается глыбистая, малокачественная. Сухая почва требует значительно больших усилий для производства пахоты, вследствие чего снижаются производительность и увеличивается расход горючего.

Начиная вспашку, необходимо обратить особое внимание на ровность проведения первой борозды. Чем более ровно проходят борозды, тем качественнее получается плантажная вспашка.

Рис. 88. Характер оборота пласта при вспашке плугом ПП-50.

На почвах Присивашья, где нижний слой засолен, подъем плантажа должен производиться с таким расчетом, чтобы перемещение было произведено только верхних незасоленных слоев. Нижний горизонт с большим содержанием солей должен подвергаться только рыхлению до 80 см без оборота этого пласта.

Такая обработка может быть обеспечена специальным плантажным плугом с почвоуглубителем. Можно также достигнуть такой обработки путем вспашки почвы плантажным плугом до засоленного горизонта с последующим рыхлением почвы рыхлителем Р-80.

Рыхлитель Р-80 (рис. 89) состоит из рамы, укрепленной на двух колесах одинакового диаметра, рабочего органа, состоящего из мощной стойки обтекаемой формы. В нижнем конце стойки находится долото, а впереди стойки укрепляется нож из полосовой стали. Кроме того, рыхлитель имеет механизм регулировки глубины, автомат рыхлителя, тягу сцепления.

Рыхлитель Р-80 обеспечивает рыхление почвы на глубину до 80 см. Борозда от борозды проходит на расстоянии 50 см. Вес рыхлителя около 3 тонн. Тяговое сопротивление 7000 —8000 кг. Средняя производительность 1,5 га за 10 часов работы трактором ЧТЗ-С-80.

Рис. 89. Мощный глубокий рыхлитель Р-80.

Особое значение приобретает рыхлитель Р-80 при подъеме плантажа на тяжелых почвах в некоторых местах предгорных районов и южном побережье, где встречаются шиферные почвы, щебенчатые с наличием крупных камней, валунов и корней кустарников или старого виноградника.

На таких почвах до подъема плантажа необходимо предварительно производить рыхление почвы рыхлителем на глубину 80 см.

При работе рыхлителя обеспечивается необходимое крошение шифера, конгломератных включений, а также извлечение на поверхность почвы крупных камней и остатков корней.

Применение рыхлителя Р-80 с последующей обработкой почвы плантажным плугом возможно на некрутых склонах до 10 градусов и на террасных площадках даже в условиях южного побережья Крыма.

Предварительное рыхление почвы рыхлителем Р-80 позволяет применить подъем плантажа плантажным плугом на таких почвах, где вспашка без рыхления невозможна. Рыхление почвы обеспечивает более высокое качество последующей плантажной обработки.

Предварительное рыхление почвы на тяжелых суглинистых почвах следует производить при умеренной их влажности.

На почвах каменистых, там, где предплантажное рыхление невозможно, подъем плантажа производится взрывным способом. Взрывной способ обходится значительно дороже, чем плантажная вспашка плугом, и уступает по качеству плантажа, но в некоторых случаях его применение является неизбежным.

Однако следует иметь в виду, что взрывной способ обеспечивает хорошие результаты только при строгом соблюдении всех правил производства этого плантажа.

Для обеспечения высокого качества взрывного плантажа необходимо придерживаться следующих правил:

- Производить взрывные работы взрывчатыми веществами, относящимися к аммиачно-селитровым соединениям (аммонит, аммонал), которые не только не оставляют в почве вредных химических веществ, а наоборот, способствуют обогащению почвы азотом.

- Взрывные работы должны производиться при умеренной влажности почвы. На почвах влажных и промерзших качество плантажа резко снижается в связи с нагромождением глыб на поверхности и образованием пустот в толще плантажа.

- На участках, где нижний горизонт должен быть перемещен на поверхность, следует применять не одноярусный способ взрывных работ, а двухярусный.

Так как на скелетных почвах южного побережья Крыма тщательное перемещение почвенных горизонтов не имеет существенного значения, то основным способом подъема взрывного плантажа в этих условиях является одноярусный.

Одноярусный плантаж выполняется следующим образом: начиная от нижнего края будущего виноградника, в поперечном направлении склона пробиваются отверстия на глубину будущего плантажа.

Отверстия пробиваются металлическим ломом диаметром 5—6 см. Длина лома должна быть 1,5 м, и на нижнем конце его делается отметка на требуемую глубину пробиваемых отверстий. Лом вначале загоняется в землю руками, а затем ударами кувалды. Расстояния между отверстиями в ряду даются 1—1,2 м в зависимости от характера и состояния почвы. Такое же расстояние дается и между рядами скважин. Таким образом, на одном гектаре приходится пробивать свыше 7500 скважин. Для выполнения этой работы на площади в 1 га требуется свыше 400 рабочих дней. Отделом механизации Всесоюзного института виноделия и виноградарства «Магарач» сконструирован специальный бур «ПБУ-1». Как показали испытания, с помощью плантажного бура производительность пробивки отверстий, по сравнению с ручным способом, увеличивается в 30—40 раз.

После пробивки отверстий производится их зарядка взрывчатым веществом. При наличии сухой почвы зарядка отверстия взрывчатым веществом производится насыпью. Для этой цели берется трубка длиной в 1 м, и через воронку в отверстие, пробитое ломом, насыпается определенной меркой требуемое (800—900 г) количество аммонита или аммонала. В том случае, когда почва влажная, зарядка скважины производится взрывчатым веществом, вложенным в бумажные патроны.

После зарядки в каждое отверстие вставляется бикфордов шнур с капсюлем, наполненным гремучей ртутью. Длина шнура должна быть не менее 1 метра. Затем отверстие плотно заполняется землей. После зарядки первого ряда с помощью факела производится зажигание оставшихся над поверхностью земли концов бикфордовых шнуров. В результате взрывов образуется канава. Затем приступают к зарядке и взрыву второго ряда и т. д.

При выполнении взрывного плантажа надо строго следить за соблюдением инструкции по технике безопасности. Обычно эта работа проводится специальной организацией — «Взрывпромом». При взрыве зарядов работающие должны отходить от места взрыва на расстояние 100—150 м, во избежание ранений взлетающими в воздух камнями. После взрыва каждого ряда необходимо проверить, не остались ли некоторые заряды не взорванными. Кроме того, каждый раз следует проверять глубину и качество проводимых работ.

Первый ряд следует взрывать зарядами взрывчатого вещества на 100—150 г больше, для того чтобы получить более глубокую канаву.

Для взрывного плантажа в настоящее время применяется смесь аммонита с аммиачной селитрой в равной пропорции. На 1 га взрывного плантажа требуется: 3 тонны аммонита и 3 тонны аммиачной селитры, 7600 капсюлей, 8000 м бикфордова шнура. При ручном способе пробивки отверстий на один гектар затрачивается около 600 рабочих дней, а при механизированном способе примерно 150 дней. На участках, где необходимо нижний слой почвы переместить на поверхность, следует применять двухярусный способ взрыва почвы.

Ручной плантаж применяется в исключительных случаях: при посадке винограда на приусадебных землях колхозников, а иногда и при реконструкции виноградников—для ликвидации свободных площадок, расположенных между отдельными виноградниками, т. е. там, где нельзя применить взрывной плантаж или вспашку плантажным плугом.

На приусадебных участках, где виноград чаще высаживается возле стен домов или сараев, обычно копается траншея с перемещением почвенных горизонтов. Для посадки одного ряда виноградных кустов траншея должна копаться шириною 1,5—2 м на глубину 65—80 см, а на каменистых почвах—до 1 метра. В этом случае копается вначале яма на всю ширину траншеи, и земля выбрасывается; затем копается вторая яма, причем верхний слой погружается на дно первой ямы, а нижний идет наверх. Если почва на участке не структурна и бедна питательными веществами, то на каждый квадратный метр плантажа вносится 5—6 кг перегноя. Перегной должен быть тщательно распределен по всей глубине плантажа. Оставшаяся свободная земля в начале траншеи переносится в оставшуюся свободную полуметровую канавку в конце траншеи и засыпается.

При ручном плантаже можно произвести перемещение почвы, чтобы верхний слой остался на месте. Это делается в тех случаях, когда верхний слой состоит из щебня или гальки, а второй представлен более богатой почвой. В таких случаях перемещаются только второй и третий слои, т. е. второй слой погружается на дно траншеи, а третий укладывается на место второго.

При ручном плантаже глыбы земли необходимо тщательно размельчать ударами лопаты, а крупные камни удалять. В случаях подъема плантажа на плотных сухих суглинистых почвах для облегчения работы необходимо произвести полив.

Источник