Вулканическая почва плодородная или нет

Профили почв отдела отличается слоистостью и полигенентичностью – залеганием под современным профилем серии профилей, погребенных периодически поступающим пепловым материалом. Сформированность профилей, т.е. длительность почвообразования для каждого профиля определяется периодичностью выбросов пеплов и расположением почвы по отношению к действующим вулканам. Общими особенностями вулканических почв являются высокое содержание органического вещества, особый минералогический состав с преобладанием легко выветривающихся минералов и присутствием аллофанов, специфические водно-физические свойства.

Ареал вулканических почв на территории России ограничивается полуостровом Камчатка и Курильскими островами. Во всех мировых почвенных классификациях выделяются как Андосоли.

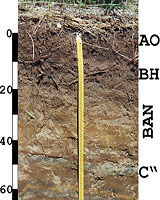

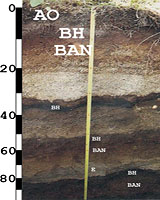

Грубогумусовый горизонт имеет темно- или светло-серый цвет, иногда с коричневатым оттенком и состоит из полу- и хорошо разложившихся и обугленных органических остатков с примесью светлого пеплового материала. Под грубогумусовым горизонтом может находиться прослойка светло-серого или белесого пепла. Иллювиально-гумусовый коричнево-бурый горизонт сменяется охристым горизонтом, степень выраженности и мощность которого варьируют. Он имеет насыщенный охристый или светло-охристый цвет, икряную структуру в виде водопрочных округлых агрегатов размером 1–5 мм, покрытых органо-железистыми оболочками.

В формировании охристого горизонта принимают участие процессы метаморфизма с образованием специфических продуктов выветривания, содержащих большое количество несиликатных форм оксидов железа, алюминия и кремнезема, а также альфегумусовый. В профиле охристых почв наблюдается несколько слоев слабо трансформированных пеплов. Общая мощность пирокластических отложений в среднем составляет 60-80 см.

Физические свойства весьма необычны и имеют диагностическое значение. Во-первых, охристым почвам свойственен эффект псевдотиксотропии, т.е. выделение влаги при разминании структурных отдельностей; во-вторых – высокая внутри- и межагрегатная пористость, провальная фильтрация и одновременно высокая водоудерживающая способность; в-третьих – низкие значения плотности ( 3 при полевой влажности). Гранулометрическим состав обычно легкий.

Химические свойства. Реакция среды кислая или слабокислая. Поглощающий комплекс в верхних горизонтах ненасыщен, а в нижних слабо ненасыщен основаниями. Емкость поглощения низкая. Что связано с минералогическим составом почв. Исключительно велико содержание органо-минеральных и свободных форм оксидов железа, алюминия и кремнезема, что в свою очередь сказывается на низкой обеспеченности почв фосфором, который связывается в неусвояемые формы. Охристым почвам присущ сложный гумусовый профиль. Современный поверхностный горизонт имеет грубогумусовый характер, в составе гумуса преобладают фульвокислоты и свободные и рыхлосвязанные гуминовые кислоты 1-ой фракции (Сгк / Сфк 0,5-0,7). В нижних горизонтах присутствуют как современные формы иллювиированного гумуса, так и древние аккумулятивные и иллювиальные формы, трансформированные после погребения почв. В составе гумуса этих горизонтов еще более резко преобладают фульвокислоты.

Место в составе почвенного покрова. В ряду вертикальных поясов охристые почвы распространяются до пояса ольхового стланика. В ряду вулканических почв их «экологическая ниша» – области умеренных пеплопадов со сбалансированным соотношением процессов почвообразования и литогенеза – пеплопадов. Преобладание первых (области слабых пеплопадов, удаленные от действующих вулканов) приводит к замещению охристых почв альфегумусовыми; в случае частых и интенсивных пеплопадов формируются слоисто-пепловые почвы [см. фото Отдел Слаборазвитых почв].

Использование и ограничения. Охристые почвы не имеют хозяйственного значения в силу холодного климата и социально-экономических причин. Тем не менее, они используются в пригородном хозяйстве, причем их потенциальное плодородие выше по сравнению с окружающими их почвами.

Источник

Вулканические почвы

| КиДПР | Вулканические почвы (отдел) |

| WRB | ANDOSOLS |

| Площадь | 1,02% |

Условия формирования

Основной ареал вулканических почв — полуостров Камчатка и Курильские острова. Формируются преимущественно под травянистыми каменноберезовыми лесами (реже — под стланиками и хвойными лесами) на вулканических рыхлых слоистых отложениях разной мощности и состава в условиях периодических новых поступлений пеплов. Это определяет особые черты строения и свойств вулканических почв. Вулканические почвы сильно различаются по составу и свойствам в зависимости от характера почвообразующих пород и биоклиматических условий. Сложное орографическое строение территории, наличие субмеридиональных хребтов привелок заметным различиям в степени континентальности и условиях увлажнения полуострова. В целом климат холодный, избыточно-влажный. Особенности почвообразования связаны, в первую очередь, с интенсивностью пеплопадов. И.А.Соколов выделял на Камчатке зоны интенсивных, умеренных и слабых пеплопадов. В связи с этим вулканические почвы можно разделить на несколько групп почв (параллельно уменьшению интенсивности пеплопадов): слоисто-пепловые, слоисто-охристые, светло-охристые, охристые, подзолисто-охристые [105, 225].

Морфологическое строение профиля

(O) — AO(Tj) — Bhf(Bmf) — (IIA) — (Bman) — (IIID — IVD)

Вулканические почвы характеризуются сложным слоистым полигенетическим профилем, состоящим из нескольких элементарных профилей (3–7 шт.). В вулканических охристых почвах в наибольшей степени выражены как специфические свойства почв, сформированных на вулканических отложениях, так и зональные биоклиматические особенности почвообразования.

В каждом элементарном профиле охристых почв выделяются органогенный O, органо-минеральный AO, часто перегнойный или торфянисто-перегнойный и иллювиально-альфегумусовый Вhf или иллювиально-метаморфический Bmf горизонты. По мере погребения они подвергаются трансформации. Нижние горизонты Bman имеют яркую охристую окраску — это охристые горизонты (диагностический горизонт, характерная особенность данного типа почвообразования). Степень их выветрелости увеличивается вниз по профилю. Степень выраженности органогенных горизонтов вниз по профилю слабеет.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Грубогумусово-аккумулятивный процесс

- Альфегумусовый процесс

- Образование аллофана

Хозяйственное использование

Вулканические почвы пригодны для возделывания картофеля, холодоустойчивых овощных (свекла, морковь, капуста) и кормовых культур. При распашке наблюдается быстрое падение естественного плодородия почв в результате ускоренной минерализации органических веществ и выноса питательных элементов. Необходимо местное внесение повышенных доз комплексных удобрений, известкование. Характерно отсутствие последействия минеральных удобрений.

Аналитическая характеристика вулканических почв [105]

Свойства

Для вулканических почв характерны: кислая и слабокислая реакция среды; низкая емкость поглощения; низкая и средняя степень насыщенности основаниями, повышающаяся по мере снижения гумидности климата (светло-охристые). Характерно очень высокое содержание аллофана, подвижных форм полуторных оксидов (до 25% — в горизонтах Bmf). Почвы содержат много гумуса фульватного состава (в среднем 3–10%, меньше — в слоисто-пепловых). Максимум полуторных оксидов и вымытого/погребенного гумуса содержится в нижних иллювиально-метаморфических горизонтах. Элювиально-иллювиальное распределение по профилю подвижных форм R2O3 и гумуса накладывается на исходную слоистость профиля. Но характерно, что в охристых почвах погребенные органогенные горизонты не выделяются по содержанию гумуса. Почвы характеризуются очень низкой плотностью сложения (0,5–0,9 г/см 3 ), высокой гидрофильностью, высокой фильтрационной способностью; горизонт Bman обладает внутриагрегатной тиксотропией.

Микроморфологическая характеристика

АО Характеризуется рыхлостью и неоднородностью микростроения. По площади шлифа отмечается разное соотношение зерен вулканического стекла и растительных остатков разной степени разложенности, гифы и плодовые тела грибов. Высокое содержание вулканических частиц отмечается с самого верха горизонта, как правило, зерна стекла не имеют красящих пленок.

Вhf Отличается рыхлой упаковкой зерен вулканического стекла, на поверхности которых отмечаются колломорфные коричневые по цвету кутаны.

Пористые зерна стекла заметно разъедены, имеют зазубренные границы, отмечается тенденция проникновения колломорфного вещества внутрь зерен. В межскелетных порах отмечается большое количество разных по размеру и форме (округлых или неправильных) агрегатов из аморфной изотропной плазмы (буро-коричневого цвета, железисто-гумусового состава). Встречаются органические остатки разной степени разложенности.

Bmf По сравнению с вышележащим горизонтом изменяется цвет, размер и состав гумусового-железистого аморфного вещества: аморфная охристо-бурая плазма образует сгустки разного размера, в которых отмечается разное количество включений мелких тонкопылеватых частиц вулканического стекла, зерна песчаных частиц стекла и зерна окристаллизованных минералов покрыты с поверхности относительно мощными бурыми железистыми кутанами. Главное пигментирующее вещество — аморфные оксиды железа. Среди крупных зерен преобладает сильно выветрелое стекло с плохо сохранившейся структурой. Зерна полевых шпатов нередко разъедены. Для морфологии пепловых частиц характерно наличие большого числа беспорядочно ориентированных пор, занимающих более 80% объема, что придает характерный ажурный облик. Органические остатки практически отсутствуют [105].

- Вулканические почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник

ВУЛКАНИ́ЧЕСКИЕ ПО́ЧВЫ

В книжной версии

Том 6. Москва, 2006, стр. 91

Скопировать библиографическую ссылку:

ВУЛКАНИ́ЧЕСКИЕ ПО́ЧВЫ, формируются в районах активного совр. вулканизма в условиях периодич. поступления пеплового материала. Характеризуются слоистостью профиля, своеобразным составом минер. массы (с обилием легковыветриваемого материала и аморфных минералов), высоким содержанием органич. вещества, кислой либо слабокислой реакцией. В. п. в осн. песчаные или супесчаные, рыхлые, пористые, с высокой водоудерживающей и фильтрационной, но низкой водоподъёмной способностью. В РФ распространены на Камчатке и Курильских о-вах. Среди В. п. выделяются типы охристых, охристо-подзолистых и др., различия между которыми обусловлены гл. обр. интенсивностью поступления пепла. В тропич. зонах В. п. широко используются в земледелии. В условиях умеренного и холодного климата с.-х. освоение В. п. ограничено в связи с быстрым разложением гумуса и выносом питат. веществ при распашке, что требует внесения удобрений.

Источник

Mse-Online.Ru

Использование вулканических почв

Подход к систематике вулканических почв отличается от такового для других почв, поскольку условия их формирования являются специфичными вследствие подчеркнутого влияния вулканизма на почвообразование.

Особенности вулканических почв определяются в конечном итоге соотношением интенсивности процессов почвообразования и накопления пирокластического материала или, иными словами, степенью освоенности процессами почвообразования вулканогенной почвообразующей породы. Этот принцип послужил основой классификации вулканических почв, использованной при составлении легенды к Почвенной карте мира масштаба 1:5 ООО ООО, созданной ФАО/ЮНЕСКО в рамках международного сотрудничества.

В качестве диагностических признаков выбраны содержание невыветреного вулканического стекла, содержание гумуса и мощность гумусового горизонта, емкость катионного обмена, плотность, гранулометрический состав, сложение почвы. Выделены следующие подтипы вулканических почв, составляющие эволюционный ряд от наиболее слаборазвитых до наиболее зрелых.

Стекловатые андосоли — содержат наибольшее количество невыветреного вулканического стекла, имеют относительно грубый гранулометрический состав.

Светлые андосоли — характеризуются низким накоплением гумуса (гумусовый горизонт малой мощности или с низким содержанием гумуса) и наличием горизонта В метаморфического оглинивания; степень насыщенности основаниями низкая (не выше 50%).

Гумусовые андосоли отличаются более высоким накоплением гумуса, степень насыщенности основаниями не превышает 50%.

Моллевые андосоли — имеют достаточно мощный гумусовый горизонт с высоким содержанием гумуса, темно-серого или черного цвета, зернистой или комковатой структуры; степень насыщенности основаниями превышает 50%.

Пути использования вулканических почв в сельском хозяйстве весьма разнообразны, что обусловлено расположением этих почв в различных биоклиматических условиях. Однако генетическая общность этих почв во всех районах земного шара определяет и общность основополагающих принципов их использования в сельскохозяйственном производстве.

Для вулканических почв гумидного климата характерна быстрая потеря естественного плодородия при земледельческом освоении. Необходимым приемом повышения их плодородия является известкование, снижающее их кислотность и, с другой стороны, уменьшающее сорбцию фосфатов аллофаном при уменьшении кислотности.

Внесение минеральных удобрений весьма эффективно и резко увеличивает плодородие вулканических почв, однако активная сорбция фосфатов осложняет применение фосфорных удобрений. Целесообразно внесение органических удобрений, которые не только повышают запасы питательных веществ, но и уменьшают поглощение фосфатов почвой. Водно-физические свойства вулканических почв обычно благоприятны для сельскохозяйственных растений.

Поскольку эти почвы в сильной степени подвержены водной эрозии, а в аридных районах — дефляции вследствие большой рыхлости и низкой связности, что осложняется еще и положением на склонах, их использование в сельском хозяйстве должно предусматривать систему противоэрозионных почвоохранных мероприятий. Соответственно в большинстве районов мира эти почвы используются для создания многолетних плантационных насаждений, не требующих частой обработки почвы.

В гумидных районах тропиков на них выращивают каучуконосную гевею, кофе, бананы, агаву сизаль, плодовые деревья. В тропических сухих саваннах они используются преимущественно как пастбищные земли. В гумидных и семиаридных субтропиках на этих почвах создают плантации цитрусовых деревьев, виноградники. Значительная часть вулканических почв находится под продуктивными лесами.

Источник