Вымывание почвы проточной водой

Почвенная влага.

Процесс инфильтрации (впитывания)

Когда идёт дождь, или поле орошают искусственно, вода впитывается в землю. Этот процесс называется инфильтрацией.

Скорость инфильтрации грунта зависит от постоянных факторов, таких как текстура почвы. Но она, кроме того, определяется факторами, значение которых может меняться, как, например, содержание влаги в почве и т.д. Рассмотрим основные факторы, влияющие на скорости инфильтрации воды в почву.

Инфильтрация воды в песок происходит быстрее, чем инфильтрация в глину. Про песок можно сказать, что его скорость инфильтрации выше.

Скорость инфильтрации грунта — это быстрота, с которой он способен впитывать воду. Обычно она измеряется толщиной (в мм) слоя воды, который грунт впитывает за час.

Скорость инфильтрации в 15 мм/час означает, что потребуется час времени, чтобы грунт впитал с поверхности слой воды в 15 мм.

Уровень впитывания воды почвой, или насколько быстро вода просачивается в почву, влияет на выбор интенсивности орошения или, другими словами, на количество воды, выливаемое в единицу времени на определенную почву.

Грубая почва впитывает воду быстрее, чем, например глина. Поэтому мы должны избежать главной проблемы, выливание воды быстрее и больше, чем почва может ее впитать. Иначе в результате перелива мы получим эрозию (разрушение) верхних слоев почвы и образование луж, что скажется на здоровье растений.

Холмистые площади, площади со значительными перепадами высот представляют некоторую проблему при проектировании системы автоматического полива. Приходится учитывать количество осадков оросителей и соотносить его с уровнем впитываемости почвы. С увеличением угла наклона уменьшается значение впитываемоести, а уровень перерасхода воды растет.

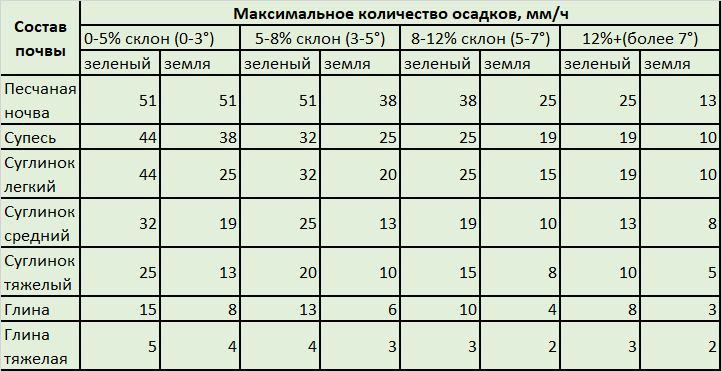

Ниже приведена таблица «Максимальное количество осадков для склонов», где отображены значения максимального количества осадков в зависимости от типа почвы и от процентного значения уклона.

Также учитывайте, что с увеличением угла наклона поверхности орошения, изменяется профиль орошения. Радиусы полива меняются.

На практике для того, чтобы компенсировать уменьшение радиуса полива, связанного с наклоном площади орошения, уменьшают расстояние между соседними по склону спринклерами на 1 % на каждое 1% увеличение наклона вплоть до 10 % (высота склона (м) / 100м * 100%). Раз, выбрав расстояние между спринклерами, его выдерживают по всему склону. Из рисунка видно, что в сторону подъема радиус полива уменьшается настолько же, насколько он увеличивается в сторону спуска. При этом образуется две проблемных области. Это область на самом верху склона и на самом его низу. В самом вверху расстояние между спринклерами надо выбрать равное реальному радиусу орошения, в то время как на основании склона расстояние надо брать увеличенным. Увеличенное расстояние у подножия слона стоит брать, для того чтобы избежать переувлажнения за границей склона.

Вдобавок время работы спринклеров на вершине холма должно быть большим, чем время работы спринклеров у основания склона. И еще один нюанс нижние спринклеры должны располагаться не в самом низу склона или у его основания, а чуть выше по склону.

Учитывая вышесказанное. Проектировщик системы полива должен определить: какую схему полива и какой режим ему выбрать при проектировании. Будут ли это дождевальные оросители (роторы, распылители) или же это будут капельницы и капельный шланг (эмиттеры) и будет ли это обильный разовый полив (см/неделю) или же частый, но кратковременный полив для того, чтобы избежать эрозии почвы (мм/день).

Уровень содержания влаги в почве характеризует количество воды, наличествующей в грунте.

Обычно эта величина выражается как количество воды (толщина слоя в мм) на метр глубины почвы. Например: когда в метре почвы присутствует количество воды (толщина слоя в мм) в 150 мм, уровень содержания влаги в почве — 150 мм/м.

Уровень содержания влаги также можно выразить в процентах от общего объёма. Например, в 1м3 почвы (т.е. с глубиной в 1 м и площадью поверхности 1 м2) содержится 0,150 м3 воды (слой толщиной в 0,150 м и площадью поверхности 1 м2). Что равняется следующему процентному содержанию влаги:

Таким образом, содержание влаги, равное 100 мм/м, соответствует 10-процентному содержанию влаги в почве .

От того сколько воды содержится в почве зависит нормальный рост растения. В ирригации принято считать, что существуют три состояния почвы, связанные с содержанием в ней воды. Рассмотрим их:

а) Предел насыщения

Когда идёт дождь или производят орошение, почвенные поры заполняются водой. Если водой наполнены все поры, про такую почву говорят, что она водонасыщенная. В этой почве совсем не остаётся воздуха.

Растениям необходимо, чтобы в почве присутствовали и вода, и воздух. При водонасыщении отсутствие воздуха может стать губительным для растения. Большинство культур не могут выдержать состояние водонасыщенной почвы более 2-5 дней.

б) Полевая влагоемкость

По окончании дренажа — сброса гравитационной воды, крупные почвенные поры заполнены как воздухом, так и водой, в то время как маленькие поры (капилляры) заполнены полностью водой. На этом этапе про почву говорят, что она достигла полевой влагоёмкости. В состоянии полевой влагоёмкости почва содержит такое количество воды и воздуха, которое считается оптимальным для роста растения.

в) Влажность необратимого завядания

Мало-помалу вода, скопившаяся в почве, всасывается корнями растений или испаряется с верхнего почвенного слоя в атмосферу. Если воду почву не добавлять, почва постепенно иссушается.

Чем суше становится почва, чем крепче удерживается оставшаяся вода на частицах почвы, и тем сложнее корням добывать её.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Размыв почвы

Принято считать, что эрозия — смыв и размыв почвы поверхностным стоком временных водных потоков (Заславский, 1979). При подобном толковании понятия эрозии почв воды поверхностного стока выступают лишь в качестве источника кинетической энергии потока, а процессы смыва и аккумуляции искусственно расчленены.[ . ]

Наиболее общую классификацию водной эрозии почв предложил М. Н.Заславский [21]. Он выделял различные виды эрозии в зависимости от того, стоком каких вод она вызывается: талых, дождевых или орошения (ирригационная эрозия). Кроме того, он обращал внимание на то, что эрозия иногда возникает в результате сезонного выхода на поверхность грунтовых вод, а также в результате сброса на почвенный покров сточных вод в процессе неправильной эксплуатации различных инженерных сооружений. Далее эрозию можно подразделять на поверхностную, или смыв почвы, и линейную, или размыв почвы и подстилающих пород.[ . ]

На мульчированных участках сокращается сток, смыв и размыв почвы талыми водами, увеличивается ее влагозарядка. Так, в 1968 г. после интенсивных (86 мм) дождей запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на мульчированных площадях возросли на 51,6 мм, а на обычных — только на 29,7 мм. В июне — июле по утрам на соломенной мульче образовывалась роса, которая несколько увлажняла верхний слой почвы.[ . ]

Более плотное сложение и повышенная связность бесструктурных почв повышают удельное сопротивление при их обработке и ухудшают развитие корней растений. Как отмечалось выше, структурная почва хорошо поглощает воду и резко снижает поверхностный сток, а следовательно, смыв и размыв почвы, а структурные комочки размером более 1—2 мм устойчиво противостоят развеванию ветром.[ . ]

Отсюда различают водную эрозию, проявляющуюся в размывах и смывах почвы, и ветровую эрозию, или дефляцию, состоящую в выдувании почвы. Смыв и выдувание почвы называют еще плоскостной, а размыв почвы — линейной эрозией.[ . ]

Эрозия и дефляция могут проявляться совместно при различном чередовании процессов, например: сток талых вод->-смыв и размыв почвы (конец марта — начало апреля)->иссушение-н»-выдувание (конец мая — начало июня) или иссушение—»-выдувание (май)->-ливневые осадки (июнь, июль)->-переувлажнение->сток кмыв и размыв почвы.[ . ]

Линейная эрозия вызывается талыми и дождевыми водами, стекающими значительной массой, сконцентрированной в узких пределах участка склона. В результате происходит размыв почвы в глубину, образуются глубокие промоины, рытвины, которые постепенно перерастают в овраги. В зависимости от почвенно-климатических условий рост и формирование оврага идут со скоростью от 1—3 до 8—25 м в год.[ . ]

Поверхностный поток воды на склоне обладает определенной кинетической энергией, которая пропорциональна массе воды и скорости ее стекания. Часть энергии расходуется на разрушение (размыв) почвы, ее отдельных комочков, а также на перенос разрушенного материала.[ . ]

Водная — это разрушение почвенного покрова под действием поверхностных водных потоков, проявляется в плоскостной и линейной форме. Плоскостная Э. п. проявляется в виде смытости поверхностных горизонтов (слоев) почв. Линейная (овражная) Э. п. представляет собой размыв почв и подстилающих пород, проявляющихся в виде формирования различного рода промоин и оврагов.[ . ]

Используя лейки с насадками для увлажнения посевных ящиков со всходами, полив начинают с одной стороны и, пронося над растениями лейку, сохраняют постоянный напор струи. Лейку отводят от растений, не прекратив потока воды. Это предотвращает неожиданные выбросы воды из носика, которые могут повредить нежные растения и размыть почву.[ . ]

Пологие берега балок в ряде районов имеют довольно значительную протяженность вдоль направления стока, так, в центральных районах Молдавии она достигает 300-400 м, в правобережье нижней Волги — 280-350 м, в стенных районах правобережья Днепра — 200-250 м. При активном использовании таких склонов в качестве лугов и пастбищ на них развивается смыв и размыв почв. Раньше такие территории предлагалось отводить под сплошное (массивное) облесение. Исследованиями ВНИАЛМИ доказано, что их можно продолжать использовать в качестве лугов и пастбищ после насаждения лесных полос поперек склона и совмещения их с простейшими гидротехническими сооружениями. На берегах балок крутизной до 20° лесными полосами в сочетании с простейшими гидротехническими сооружениями здесь удается зарегулировать сток 10%-й обеспеченности.[ . ]

Сказанное о значении направления лесосеки — лишь общая лесово-дственная схема. В некоторых случаях и на севере более целесообразно придавать направление лесосеке не с севера на юг, а с запада на восток, например в лишайниковых борах. В горных районах при установлении направления лесосеки необходимо учитывать крутизну и расположение склонов. Сплошнолесосечные рубки допустимы на пологих склонах с глубокими почвами. Направление лесосеки привязывается к горизонталям, т. е. лесосеки идут поперек склона, так как иначе возможен размыв почвы.[ . ]

Во многих районах страны в последние годы проводятся большие работы не только по закреплению, но и по сельскохозяйственному освоению оврагов и заовраженных земель. При этом большое значение имеет засыпка промоин, которые часто придают склонам гофри-рованную поверхность. На таких склонах затрудняется работа сельскохозяйственной техники, снижается качество проведения полевых работ, концентрируется сток осадков, усиливаются смыв и размыв почвы. При концентрированном стоке осадков они довольно быстро превращаются в овраги.[ . ]

В летний период в системе ажурных лесных полос создаются более равномерный воздушный режим, температура и влажность воздуха. Зимой снег на защищаемых полях распределяется здесь несколько равномернее, чем в системе плотных лесных полос. Однако концентрация снега в самой полосе и около нее остается довольно высокой, что снижает ее мелиоративную и водорегулирующую роль. Весной при таянии снега большое количество воды сбрасывается в пониженные элементы рельефа, в результате чего наблюдается смыа и размыв почвы.[ . ]

Существенным путем снижения экологических последствий эрозионных процессов является создание таких почвенно-физических условий, которые бы не приводили к возникновению поверхностного стока различных по генезису вод. Другими словами, перед эрозиоведами ставится задача перевода поверхностного стока талых, ливневых и ирригационных вод во внутрипочвенный. Реализация этой задачи сдерживается рядом факторов. Во-первых, на водосборном бассейне любого размера полностью ликвидировать поверхностный сток талых и ливневых вод практически невозможно. Особенно это относится к стоку талых вод, поскольку сибирские почвы глубоко и сильно промерзают и данные воды стекают по оттаявшей на небольшую глубину почве. Даже в нативных условиях, как показано выше, сток талых и ливневых вод составляет значительную величину, правда без смыва и размыва почвенного покрова склонов. Это обусловлено почвозащитной ролью естественной растительности, которая заключается в том, что стекающие воды, как правило, не достигают критических скоростей, при которых инициируется смыв и размыв почв, и нормальная (геологическая) эрозия в природных условиях протекает крайне медленно. Если и происходит вынос твердой фазы почвы, то он здесь настолько ничтожен, что компенсируется процессами почвообразования, находящимися в равновесии с окружающей средой.[ . ]

Источник

Выщелачивание

Выщелачивание почвы – это процесс вынесения или вымывания из почвы солей натрия, кальция, магния и т.д. Как правило, простые соли щелочных металлов изначально содержатся в породе, либо образуются под действием природных процессов (почвообразование, выветривание), которые протекают одновременно с иллимеризацией, оподзоливанием и т.д.

Впрочем, в большинстве случаев, выведение из состава почвы простых солей не зависит от перечисленных выше процессов. В связи с этим выщелачивание относят к самостоятельному процессу почвообразования, который включает вымывание солей из почвенных слоев, не приводящее к лессиважу, солонцеватости, оподзоленности и др.

Самой труднодоступной солью при выщелачивании является СаСО3. Это связано с тем, что карбонаты способны мигрировать только после преобразования в бикарбонаты. Этот процесс протекает только в присутствии воды и углекислоты, а сам бикарбонат кальция может существовать исключительно в состоянии водного раствора:

СаСО3 + Н2О + СО2 = Са(НСО3)2

После выпаривания воды, реакция протекает в обратном порядке, образуя СаСО3. Поэтому вынос карбонатов из почвы возможен только в условиях промывного водного режима, характерного для северокавказских лесных почв (бурые и серые), а также желтозема.

При этом промывной водный режим создает условия для образования кислой среды. А вынос солей при непромывном водном режиме являете причиной образования иллювиальных горизонтов гипса, а также ряда водорастворимых солей. На почвах с повышенной плотностью, а также склонностью к набуханию и усадке, процесс выщелачивания проходит специфическим образом, что хорошо заметно на слитых лесостепных почвах.

Вымывание солей из почвы в большей степени зависит от количественного содержания и формы карбонатов. Например, для лесных почв с промывным водным режимом характерен интенсивный вынос солей (имеются в виду легкорастворимые соли СаСО3 и CaSО3) посредством грунтовых вод. В таких почвах отсутствуют какие-либо солевые или карбонатные образования.

Определить степень выщелачивания почвы проще всего по ее карбонатному профилю. В процессе изучения обращают внимание на:

- вскипание почвы (не менее 10% НСL);

- наличие новообразований карбонатов;

- общая доля присутствия карбонатов (СаСО3) в различных слоях почвы.

Все новообразования СаСО3 по консистенции подразделяются на твердые (журавчики) и рассыпчатые (белоглазки). Образования первого типа характерны для почв склонным к регулярному переувлажнению, которое наблюдается не только в текущий момент, но и имело место в прошлом.

Источник