Искусственная матка — инструмент для освобождения или дегуманизации женщин?

Современные биотехнологии модифицируют репродуктивные практики. Возможно, в недалеком будущем детей будут выращивать за пределами женского тела — искусственная матка станет альтернативой естественной беременности. Ученые считают, что эта технология повысит шансы на выживание сильно недоношенных детей и решит проблему прерывания беременности на ранних сроках. А что об этом думают сами женщины? Почитайте о том, как новые репродуктивные технологии меняют наше представление о материнстве.

Для одних женщин беременность и роды — естественная вещь, радостное и вдохновляющее событие; а для других — вызывающий ужас физический опыт, требующий нести полную ответственность за ребенка в утробе и за процесс его рождения.

Кое-кто считает кровь, пот и слезы неотъемлемой частью жизни. Другие, как, например, радикальная феминистка Шуламит Файерстоун, автор книги «Диалектика пола» (1970), называют этот процесс «варварским» и утверждают, что родить — это то же самое, что «испражниться целой тыквой».

Большинство из нас не придерживаются ни одной из этих позиций и относятся к родам более-менее нейтрально.

Каким бы ни было отношение к беременности и родам, появление технологии искусственной матки (также известной как эктогенез) может полностью изменить его. Во-первых, эта технология обещает множество медицинских преимуществ: женщины, у которых беременность протекает с осложнениями, получат возможность перенести плод в искусственную утробу и снизить риски для себя и ребенка; а недоношенные эмбрионы смогут продолжить свое развитие в искусственной матке и появиться на свет в положенный срок. Так что процесс родов вовсе не обязательно должен сопровождаться кровью, потом и слезами.

Во-вторых, технология искусственной матки может принести женщинам и множество социальных выгод.

Файерстоун считает, что искусственная матка избавит женщин от общественного давления и биологической ответственности за продолжение рода.

Несмотря на то, что половые различия остаются предметом дискуссий, именно роды и идеал нуклеарной семьи являются основной причиной несправедливого отношения к женщине. Но с появлением искусственной матки женщины наконец смогут свободно следовать своим интересам и потребностям, избавившись от гнета репродуктивных обязанностей.

Даже поверхностный обзор медицинского и немедицинского потенциала искусственной матки выявляет множество преимуществ этой технологии. А если учесть, сколько людей с ее помощью смогут решить свои репродуктивные проблемы, то ее появление станет настоящим чудом. В 2017 году исследователи успешно вырастили восемь эмбрионов ягнят в специальных мешках, имитирующих овечью утробу. Результаты этого эксперимента вызвали масштабную дискуссию в обществе — заговорили о возможности применения новой технологии и для людей.

Позицию Файерстоун поддерживает множество современных феминисток, например философ Анна Смайдор в своей работе «Моральный императив эктогенеза» (2007). Однако не все осознают, что возможности искусственной матки по эмансипации женщин весьма ограничены. С одной стороны, искусственная утроба обеспечит равное распределение репродуктивного труда; однако после родов именно на женщин ложатся обязанности по кормлению, сцеживанию молока, воспитанию детей. Более того, те женщины, которые по воле случая или осознанно отказываются от этих обязанностей, стигматизируются обществом. Поэтому не очень понятно, как искусственная утроба может защитить женщин от психологического давления.

Это наводит нас на мысль о том, что проблема лежит глубже.

Искусственная матка обещает избавить женщин от гнета материнства, но при этом не ставятся под вопрос сами патриархальные ценности и мировоззрение, которое заставляет феминисток относиться к репродуктивному процессу как к угрозе. Вполне возможно, что технология искусственной матки сведет на нет все усилия по освобождению женщин.

В своем эссе, опубликованном в журнале Aeon, философ Суки Финн описывает две метафизические модели отношения к беременности, свойственные западному мышлению. Первую модель можно назвать «органоориентированной»: она описывает эмбрион как часть тела — беременная женщина воспринимает будущего ребенка как один из своих органов. Вторая модель — «контейнероориентированная» — доминирует в общественном сознании. Согласно этой модели эмбрион и беременная женщина воспринимаются как две разные сущности. Именно такое отношение к беременности позволяет нам говорить об эмбрионе как о «пирожке в печке» или изображать его как астронавта в космическом пространстве.

Социолог Амрита Панде в своем исследовании 2010 года, посвященном проблеме суррогатного материнства в Индии, показала, к чему приводит восприятие беременной женщины и ребенка как отдельных сущностей: в клиниках репродуктивной медицины формируются дегуманизирующие пренатальные практики, обесценивающие труд суррогатных матерей.

Так что если в моральном плане восприятие матери как контейнера может быть вполне нейтральным, то в культурном контексте такая концепция приобретает серьезный патриархальный оттенок.

Выбор родовспомогающих пратик зависит от нашего концептуального понимания самого процесса беременности и родов. К примеру, сама идея использования искусственных утроб для замены некоторых или всех стадий вынашивания говорит о восприятии беременной женщины как инкубатора.

Ученая-феминистка Ирина Аристархова предлагает альтернативную точку зрения, согласно которой технология искусственной утробы становится более сложной системой.

Если мы будем считать эмбрион частью вынашивающего организма, это серьезно ограничит возможности искусственной утробы. Конечно, мы можем создать новую модель отношений между плодом и вынашивающим «контейнером»: например, механическую модель, которая подойдет для мира машин и роботов.

Любая технология, в основе которой лежит проблемный взгляд на беременность, приведет к нормализации или усугублению этих самых проблем. В этом контексте обесценивание труда по вынашиванию плода и отношений между матерью и эмбрионом можно считать полностью неэтичными проявлениями. Нельзя отрицать, что технология искусственной матки может принести пользу огромному количеству людей вне зависимости от их пола, но не стоит спекулировать на этой теме в феминистской повестке.

Источник

Биомешок или искусственная матка: заменят ли технологии женское тело

Будут ли искусственно выращивать детей вне тела женщины? Как далеко ушли репродуктивные технологии? Заменят ли секс-роботы нам партнеров? Смогут ли инновации изменить нашу жизнь, перевернув традиционный уклад? На эти и другие вопросы Дженни Климан ищет ответы в своей книге «Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего». Журналистка провела десятки интервью с учеными, программистами, врачами и другими экспертами, чтобы понять, какое будущее ждет нас уже завтра. Перевод книги выходит в издательстве «Индивидуум» и поступит в продажу уже на этой неделе. Forbes Woman публикует отрывок об этических границах эктогенеза.

Печально известен случай 2012 года, когда беременная итальянка прилетела в Англию на двухнедельные курсы авиакомпании Ryanair в Станстеде. В отеле у нее началась паническая атака, она позвонила в полицию, там связались по телефону с ее матерью. Она объяснила, что ее дочь, скорее всего, не приняла лекарство от биполярного расстройства. Полиция поместила девушку в психиатрическую больницу по закону о психическом здоровье. Через пять недель по приказу опекунского суда, полученному филиалом Национальной службы здравоохранения в Мид-Эссексе, женщине насильно дали успокоительное, после чего без разрешения провели роды с кесаревым сечением. Соцслужба Эссекса немедленно забрала дочь, а мать отправили обратно в Италию без ребенка.

Когда год спустя публике стали известны подробности, которые можно обнародовать по закону, соцслужба Эссекса оправдывалась тем, что действовала во благо ребенка. Даже в якобы либеральной и просвещенной Норвегии желание государства защитить младенцев может перевесить значение заботы о тех, кто их вынашивает. Между 2008 и 2014 годами число новорожденных, которых сразу после родов забирала у матерей норвежская служба защиты детей, утроилось. Самая распространенная причина для «приказов о неотложном попечении» — с большим отрывом — не злоупотребление наркотиками или алкоголем, а «отсутствие родительских навыков»: неопределенный термин, включающий в себя матерей из стран, где приемлемо физическое наказание детей, матерей с психическими заболеваниями и матерей с эпизодами беспорядочного образа жизни в прошлом.

Если некоторым матерям нельзя доверять новорожденного, будут ли им доверять беременность, когда появится альтернативный метод гестации? Может ли мать, непригодная для воспитания собственного ребенка, считаться ответственным инкубатором? Если будущее деторождения означает выбор между эктогенезом и естественной беременностью, наше отношение к тому, что «естественно», изменится навсегда. Легко представить будущее, где в «помощь», которую уже сейчас предлагают работодатели в Кремниевой долине и за ее пределами, когда персонал может заморозить свои яйцеклетки и сосредоточиться на работе в самые продуктивные годы карьеры, войдет пункт по выращиванию младенца в искусственной матке, чтобы не прерываться на время беременности и родов. Использование настоящей матки в человеческом теле в итоге может стать признаком низкого статуса, бедности, неблагополучной жизни, незапланированной беременности или клеймом потенциально опасной сторонницы естественных родов — точно так же, как сегодня мы относимся к приверженкам «свободных родов», которые решают производить ребенка на свет без всякого медицинского участия во время или после беременности.

«Естественные» роды сами по себе могут стать безответственным и легкомысленным выбором. Сегодня самая главная экзистенциальная угроза для нерожденных младенцев исходит не от наркотиков, алкоголя или женщин, «непригодных» для беременности, а от матерей, не желающих детей. Эктогенез сможет «спасти» абортированный плод: его можно пересадить в искусственную матку и передать желающим родителям.

В Великобритании границы аборта привязаны к жизнеспособности вне утробы — вот почему в 1990 году они снизились с 28 до 24 недель. Полный эктогенез значит, что жизнеспособным будет любой плод, даже эмбрионы, и у любого неродившегося ребенка может появиться право на жизнь. Даже частичный эктогенез перевернет дебаты об аборте с ног на голову. Мы считаем аборт одним выбором — решением избавиться от плода, но на самом деле их два: решение не вынашивать младенца и решение прервать его жизнь. Эктогенез впервые разведет и подчеркнет их. Если тело женщины перестанет быть инкубатором, аборт будет отвечать требованиям как защиты свободы, так и защиты жизни. Государства позволят женщинам выбирать, что будет с их телами, в то же время запрещая прерывать жизнь плода.

С чего мать должна в одиночку решать, умереть ли ребенку, если его могут спасти технологии? Феминистка-активистка и писательница Сорайя Чемали задумалась об этом за пять лет до того, как на мировую сцену вышли живыми и невредимыми ягнята из мешков. В эссе 2012 года для Rewire.News она писала, что «…неотъемлемое от текущих дебатов противоречие — между правами женщины и государственным интересом к плоду — исчезнет, как только женщина и плод смогут стать независимыми друг от друга моментально и безопасно. Мужчины и женщины станут равны в репродуктивном выборе, и женщины потеряют примат, каким сейчас наделены благодаря беременности».

Ее текст кончается мрачным ударом по этому праву на выбор: «Настоящее антиутопическое будущее наступит, когда мы с ностальгией оглянемся на короткий период, в который дело Роу против Уэйда (историческое решение Верховного суда США 1973 года о законности абортов до 28-й недели беременности) было релевантно и являлось пиком репродуктивной свободы для женщин».

Сорайя сейчас в Вашингтоне, и мы созваниваемся по телефону. Я начинаю с вопроса о том, что она подумала, когда впервые услышала о биомешке, но в ответ слышу долгий и мрачный смех. «Я довольно цинично и откровенно пессимистично отношусь к любой технологии, обещающей стать поистине подрывной или революционной. Всегда смеюсь, когда футуристы-технологи — до сих пор по большей части мужчины, по большей части белые, по большей части из элиты — объявляют, будто их идея прогрессивная и подрывная, ведь это они так активно поддерживают патриархат. Это они порождают столько подспудных неравенств в обществе. Это как объяснять рыбе, что такое вода».

Даже несмотря на успехи Мэтта Кемпа в WIRF и команды изобретателей биомешка, Сорайя с осторожностью говорит, что, по ее мнению, полный эктогенез станет жизнеспособной и распространенной технологией репродукции только через несколько поколений.

«Это невероятно сложно, и я все еще думаю, что эктогенез займет больше времени, чем некоторые думают, — говорит она. — Но я согласна с тем, что это неизбежно». Это просто очередной шаг в фрагментации материнства. Технология искусственной матки — разработанная по большей части мужчинами — позволит женщинам стать не более чем поставщицами половых клеток, такими же отстраненными от своих созревающих младенцев, как и мужчины. Сорайя говорит, что ультразвук показывает, насколько уже сейчас женские тела считаются побочными в репродуктивной медицине.

«Я много лет говорю: не показывайте фотографии гребаных развивающихся плодов, если не показываете все тело женщины. Я понимаю, при беременности теряешь голову, но такая вот я ужасная феминистка-кайфоломка. Я говорю: «О, как мило, а почему бы не сделать снимок побольше». Ультразвук совершенно осознанно разработали так, чтобы показывать плод в виде планеты в бездне, в вакууме, в контейнере, в банке. На фоне черных обоев. Полностью стирая женщину, чье тело дает жизнь».

Мне сложно представить, чтобы у нас прижился ультразвук в полный рост, но я понимаю, к чему ведет Сорайя. Флейк говорил, что один из главных продающих моментов биомешка в том, что он позволит обоим родителям видеть своего ребенка в реальном времени, раз он находится вне тела матери. А как только матери и отцы станут равно удалены от младенцев, они получат на них равные права — и это равенство будет основано на том, что женщины лишатся своей детородной силы. Сорайя согласна, что у эктогенеза есть потенциал освободить женщин от бремени, ныне сопровождающего материнство. «Меня разрывает эта дилемма, — говорит она. — Думаю: «Ну наконец-то, можно уже покончить с культурным гнетом мышления, будто это неотъемлемо от нашей природы, будто это неизбежная первичная роль для всех женщин?» И эта мысль освобождает». Но при этом Сорайя — «преданный фанат литературных антиутопий, особенно феминистских», так что видит у этой технологии мрачный потенциал лишить женщин прав. Даже в самых мизогинических обществах, говорит она, женщин ценят за способность вынашивать детей, «по крайней мере, пока есть шанс, что родится сын». Сделав воспроизводство равным, эктогенез отнимет универсальную силу, что бесспорно есть у всех женщин и нет ни у одного мужчины.

Источник

Бог из пробирки Эмбрион впервые вырастили вне утробы матери

Биологам впервые удалось вырастить в пробирке эмбрионы, достигшие стадии внедрения в стенку матки. До этого исследователи получали зародышевые тельца, которые не развивались дальше этого этапа. Теперь специалисты могут создавать удобные платформы для изучения развития животных и человека, а также решить проблемы разработки искусственной утробы. «Лента.ру» рассказывает о научной работе ученых из Кембриджского университета, опубликованной в журнале Science.

Развитие позвоночных животных от одной клетки до многоклеточного организма — процесс очень сложный. В нем несколько стадий, в результате которых формируются различные группы влияющих друг на друга клеток. Хотя во всех одна и та же ДНК, от их местоположения в зародыше зависит то, какие гены будут активными. Это, в свою очередь, определяет функции клеток в тканях формирующегося организма.

У млекопитающих развитие эмбриона может происходить как в теле матери, так и в яйце (у ехидны и утконоса). Зародыш возникает при оплодотворении ооцита (яйцеклетки). После этого происходит ее дробление — ряд делений с образованием все более мелких клеток (бластомеров). В результате формируется морула — шар, все внутреннее пространство которого заполнено 16-ю бластомерами.

За стадией морулы следует стадия бластоцисты. Бластомеры продолжают делиться, все более уплотняясь и образуя полую сферу. В ней запускается процесс дифференцировки клеток, и образуются два типа клеток: трофобласт, формирующий внешний слой бластоцисты, и эмбриобласт (внутренняя клеточная масса), находящийся внутри нее. Эмбриобласт создает компактное образование у одного из полюсов бластоцисты.

На стадии бластоцисты в клетках зародыша происходят процессы, которые устанавливают оси симметрии, а также регулируют экспрессию генов, что на следующих этапах приведет к формированию различных тканей. Эмбрион, который ранее напоминал сферу, становится асимметричным. Трофобласт дает начало экстраэмбриональным (внезародышевым) тканям, из которых затем образуются плацента, желточный мешок и амнион. Из эмбриобласта развиваются еще две группы клеток — эпибласт и гипобласт.

Бластоциста человека через 5 дней после оплодотворения

Из эпибласта в итоге формируется тело будущего организма. Однако это происходит только при том условии, что клетки данной группы взаимодействуют с внезародышевыми тканями. Гипобласт способствует образованию некоторых внезародышевых структур, в том числе примитивной энтодермы, которая дает потом висцеральную энтодерму, окружающую эпибласт и выполняющую регуляторные функции.

После того как бластоциста внедряется в слизистую матки в процессе беременности, структура зародыша меняется, постепенно усложняясь. Клетки эпибласта упорядочиваются, образуя форму розетки. Внутри возникает полость. Трофобласт в это время превращается во внезародышевую эктодерму (ExEc), в которой также есть полость. В конце концов обе полости соединяются. Кроме того, возникают мезодерма и первичные половые клетки, образуется зародышевый цилиндр.

Эпибласт состоит из эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), способных дифференцироваться в три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму. Клетки этих трех слоев — плюрипотентные, то есть могут превратиться во все типы клеток взрослого организма. Именно поэтому ЭСК используются для создания зародышеподобных структур — эмбриоидов. Они помогают понять механизмы развития плода, однако проблема в том, что в них не воспроизводятся процессы, протекающие in vivo (в живом организме) после внедрения в стенку матки.

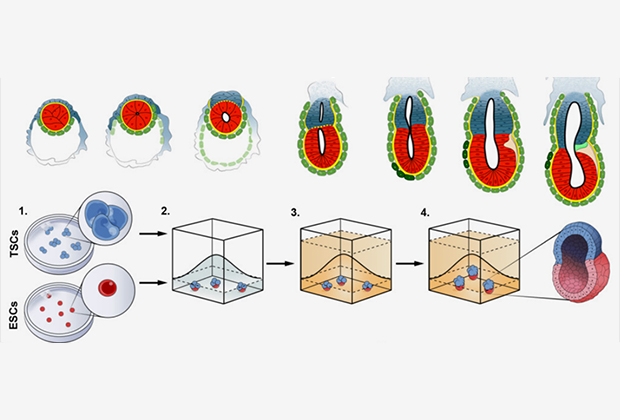

Развитие эмбриона мыши in vitro

Изображение: Magdalena Zernicka-Goetz, University of Cambridge

Ученые решили убедиться в том, что внезародышевые ткани обеспечивают дальнейшее развитие эмбриона, проведя соответствующие эксперименты in vitro (в пробирке). Взяли эмбриональные стволовые клетки и небольшие группы стволовых клеток из трофобласта (ТСК) — предшественников клеток внезародышевых органов. Из них были получены клеточные культуры, имитирующие взаимодействие эпибласта с трофобластом. Связи между клетками осуществлялись через трехмерные внеклеточные структуры из коллагенового матрикса «Матригель».

Матрикс заменял в культуре примитивную энтодерму, обеспечивая поляризацию клеток эпибласта и формирование полости. Оказалось, что в этих условиях ЭСК и ТСК образовывали форму, напоминающую зародышевый цилиндр и характерную для эмбрионов мышей после имплантации. Однако была не только внешняя схожесть. Тщательный анализ морфологии, размера, числа клеток и активности генов, характерных для определенных клеточных линий, показал, что в эмбрионах как in vivo, так и in vitro присутствовали отдельные структуры, полученные из стволовых клеток эпибласта и трофобласта.

Исследователи выделили несколько этапов развития зародыша в пробирке. Сначала наблюдается спонтанная самоорганизация, которая приводит к поляризации клеток и образованию полостей внутри эмбриональной и экстраэмбриональной частей зародыша. Затем полости объединяются в один большой эквивалент проамниотической полости. Потом две группы стволовых клеток взаимодействуют через сигнальный путь Nodal. Сигналами служат белки, участвующие в эмбриональной индукции; они направляют развитие отдельных частей зародыша — например, способствуют формированию нервной системы. Все завершается выделением костного морфогенетического белка, который индуцирует образование клеток, напоминающих первичные половые клетки.

Результаты исследования важны для решения проблемы создания искусственной утробы. В этом устройстве можно было бы вынашивать зародыши без участия живого существа. Однако до сих пор известны не все факторы, влияющие со стороны организма матери на дифференцировку клеток. Например, пока совершенно непонятна роль имплантации бластоцисты. Культивирование плодов in vitro в постимплантационный период невозможно без изучения того, что происходит с клетками зародышей в этот период. Новые эмбриоиды позволят проводить соответствующие исследования.

Источник