Выращивание кристаллов методами зонной плавки

Зонная плавка может производиться в тигле и без тигля. В «тигельном» варианте, так же как и в случае нормальной направленной кристаллизации, предварительно очищенный материал загружается в тигель, в одном конце которого располагается монокристаллическая затравка. Тигель помещается в кварцевую трубку, которая, как правило, заполняется инертным газом. Узкая жидкая зона создается с помощью специального нагревателя, который, перемещаясь вдоль кварцевой трубки, обеспечивает передвижение зоны расплава вдоль обрабатываемого слитка и, следовательно, рост кристалла (рис. 6.4,а).

С точки зрения процесса кристаллизации метод «тигельной» зонной плавки мало чем отличается от метода нормальной направленной кристаллизации со всеми его недостатками (наличие стенок тигля и свободной поверхности, что не позволяет обеспечить полную симметризацию теплового режима). Однако есть и преимущества. Преимуществом метода «тигельной» зонной плавки по сравнению с методом нормальной направленной кристаллизации является то, что время, в течение которого расплав находится в контакте с материалом тигля, в этом случае меньше, а поэтому и загрязнение материала менее значительно. Кроме того, используя метод зонной плавки, можно регулировать ширину расплавленной зоны, создавать вдоль слитка несколько отдельных расплавленных зон, а также применять монокристаллическую затравку.

Схема установки бестигельной вертикальной зонной плавки приведена на рис. 6.4,б. В зажимах (цангах) укрепляется заготовка — цилиндрический или плоский (вначале) стержень перекристаллизуемого материала — и монокристаллическая затравка. Расплавление зоны, как и в горизонтальной плавке, осуществляется с помощью нагревателя. В зависимости от значения удельного электрического сопротивления исходного материала формирование расплавленной зоны осуществляется либо с помощью высокочастотного нагрева (индукционный нагрев), либо с помощью электронно-лучевого нагрева, либо сфокусированным излучением источника света. Такие способы нагрева не вносят загрязнений в обрабатываемый материал. Индукционный нагрев более предпочтителен, поскольку он обеспечивает эффективное перемешивание расплава и, следовательно, выравнивание его состава. Он наиболее часто используется при зонной плавке Si и некоторых других полупроводниковых материалов. Электронно-лучевой нагрев используется для тугоплавких неразлагающихся материалов, а радиационный — для обработки непроводящих и диссоциирующих материалов в атмосфере паров и газов. Специальные механизмы обеспечивают вращение верхней и нижней частей стержня относительно друг друга (с целью перемешивания расплава и симметризации теплового режима). Движение зоны вдоль образца осуществляется либо его перемещением относительно источника нагрева, либо перемещением нагревателя относительно образца. Расплав в пределах зоны удерживается силами поверхностного натяжения.

К числу важных преимуществ кристаллизации методом вертикальной зонной плавки относится возможность выращивания кристаллов без использования тиглей. В этом случае не происходит загрязнения расплава за счет растворения в нем материала тигля, а в выращиваемом кристалле не возникают дефекты вследствие различия коэффициентов линейного расширения кристалла и материала тигля. Метод вертикальной зонной плавки широко применяется при выращивании особо чистых монокристаллов полупроводников, а также материалов с высокой температурой плавления, обладающих в расплавленном состоянии высокой реакционной способностью, а также однородно легированных полупроводниковых материалов.

Принципы получения бездислокационных монокристаллов на затравке при зонной плавке такие же, как и при вытягивании монокристаллов из расплава, но при этом площадь сечения кристалла обычно имеет размеры, близкие к диаметру затравки.

Существенно повысить диаметр кристалла, выращиваемого бестигельной зонной плавкой, позволяет модификация этого метода, а именно:

Рис. 6.5. Этапы процесса выращивания кристалла бестигельной зонной плавкой, когда диаметр индуктора меньше диаметра проплавляемого стержня (V1 и V2 — скорости движения стержня и затравки соответственно): а — создание капли расплава; б — смачивание затравки; в — выход на диаметр; г — выращивание кристалла постоянного диаметра.

использование индуктора (нагревателя), диаметр которого меньше диаметра проплавляемого стержня (рис. 6.5). Суть метода заключается в следующем. Заготовку 4, которая подвергается переплавке, закрепляют в верхнем держателе. Соосно с верхним держателем снизу располагают монокристаллическую затравку 1. На нижнем конце заготовки с помощью индуктора 2 создается капля расплава 3, которая удерживается на ней за счет сил поверхностного натяжения. К образовавшейся капле подводят затравку до соприкосновения с расплавом и полного ее смачивания. Далее индуктор перемещается относительно заготовки вверх, в результате чего заготовка над индуктором расплавляется, а под индуктором расплав кристаллизуется на затравку, образуя монокристалл. Верхний и нижний держатели вращаются в противоположных направлениях, что способствует перемешиванию расплава, симметризации теплового поля и выращиванию кристалла цилиндрической формы. Применение этого метода в технологии Si позволило увеличить диаметр выращиваемых монокристаллов до 100 мм. Существуют и другие разновидности метода зонной плавки: выращивание монокристаллов с пьедестала, метод Вернейля.

Основными недостатками бестигельной зонной плавки являются трудность управления величинами температурных градиентов вблизи фронта кристаллизации и трудность управления распределением температур вдоль слитка, что ведет к достаточно высокой концентрации собственных дефектов в выращиваемых кристаллах.

Источник: И. А. Случинская, Основы материаловедения и технологии полупроводников, Москва — 2002

Источник

Привет студент

Выращивание монокристаллов из расплавов

Зонная кристаллизация и очистка вещества методом зонной плавки

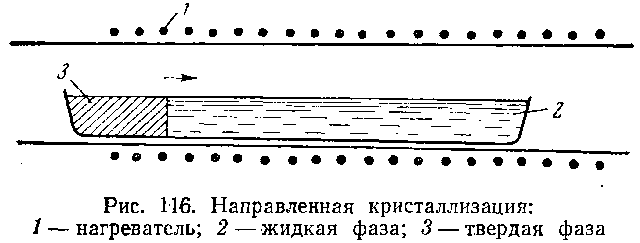

Методы зонной кристаллизации вещества вошли в практику после того, как Бриджмен показал, что при направленной кристаллизации примеси оттесняются растущим кристаллом и сосредоточиваются в жидкой фазе (рис. 116).

Если отделить ту часть образца, которая закристаллизовалась первой, и повторить процесс, то можно достичь значительной очистки вещества. Захваченные же кристаллом примеси распределяются при соответствующих условиях равномерно.

В. Пфанн, используя принцип направленной кристаллизации, разработал метод зонной плавки, считающийся одним из лучших методов очистки исходных материалов, которым можно выращивать особо чистые кристаллы и получать материалы с равномерным распределением примесей заданной концентрации. Руководствуясь диаграммой состояния системы, этим методом можно получить неустойчивые интерметаллические соединения или перитектические сплавы. С помощью зонной плавки относительно легко создавать в полупроводниках переходы типа р—п, п—р—п и т. д.

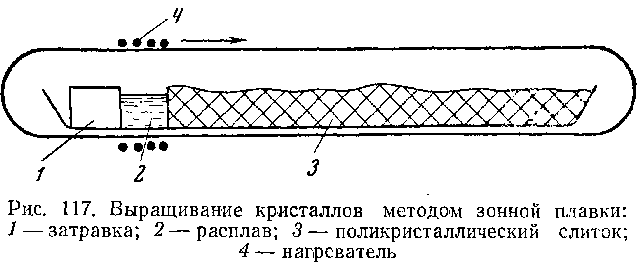

Сущность метода зонной кристаллизации или зонной плавки состоит в следующем. На одном конце лодочки (рис. 117), загруженной исходным поликристаллическим материалом, помещают

монокристаллическую затравку. Специальным нагревателем слиток плавят на небольшом участке, в узкой зоне у затравки, до плавления ее поверхности, далее зона расплавленного материала перемещается с определенной скоростью вдоль слитка от затравки,

на поверхности которой начинается кристаллизация. Перемещение зоны может происходить как в результате движения нагревателя вдоль слитка, так и движения слитка сквозь нагреватель.

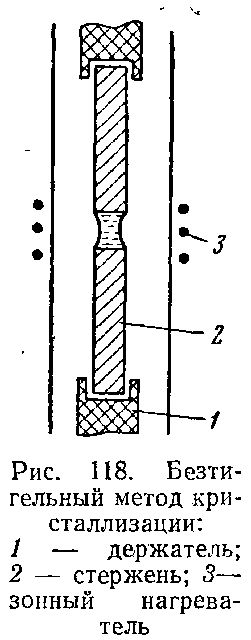

Зонную плавку можно вести и без лодочки при расположении поликристаллического образца и затравки на одной вертикали. Расплавленная зона удерживается между затравкой и слитком силами поверхностного натяжения (рис. 118). Затравку и слиток закрепляют в металлических зажимах или иным способом. Безтигельный метод, или метод «плавающей зоны», особенно пригоден для кристаллизации тех веществ, которые, подобно кремнию, взаимодействуют с материалом тигля. Этим методом с использованием электроннолучевого нагрева были выращены монокристаллы наиболее тугоплавких веществ: вольфрама, молибдена и титана.

Иногда используют магнитное подвешивание расплавленной зоны. Поликристаллическому образцу придается форма цилиндрического стержня, закрепленного с обоих концов и лежащего горизонтально. Вдоль стержня пропускают постоянный ток и в том месте, где должна плавиться зона, создают горизонтальное магнитное поле, перпендикулярное стержню. При определенном соотношении силы тока и напряженности магнитного поля подъемная сила в точности уравновешивает силу тяжести.

Методы зонной кристаллизации многообразны и применимы к широкому классу веществ: металлам и неметаллам, органическим и неорганическим соединениям. Исключение составляют вещества, особенно органические, которые характеризуются крупными размерами молекул, определяющими высокую вязкость и слабое образование центров кристаллизации.

Методами зонной кристаллизации получают кристаллы из паров, растворов, расплавов и твердого состояния.

Так, часто зонную плавку применяют для кристаллизации соединений, обладающих при температуре плавления высокой упругостью паров. Состав расплава, а следовательно, и кристалла в любой момент времени определяется скоростью реакции пара с жидкостью, а также осаждением его на кристалл и растворением по мере движения зоны. При необходимости выращиванию соединений с летучей компонентой способствует «подкормка» летучей компонентой, чем регулируется стехиометрия материала. Подкормку ведут с помощью дополнительной обмотки, окружающей источник летучей компоненты (см. рис. 100). Так выращивают кристаллы PbS, PbSe, PbTe, BiTe, а также ряда интерметаллических соединений.

Упругость пара летучих компонентов можно «подавить» с помощью газовой рубашки, понижающей скорость испарения из расплава. Доказано, например, что упругость пара мышьяка в атмосфере водорода приблизительно в 100 раз меньше, чем в вакууме.

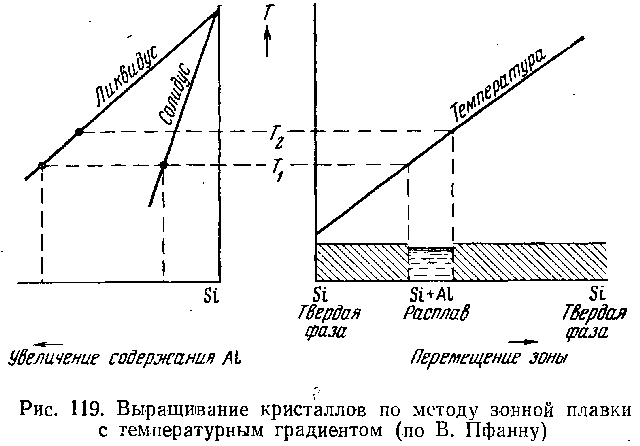

Для выращивания монокристаллов из растворов в расплавах металлов Пфанн предложил метод зонной плавки с температурным градиентом. Преимущество данного метода состоит в том, что через слиток перемещается зона малой ширины.

Принцип этого метода состоит в том, что между двумя слитками, например, кремния располагается узкий слой жидкого сплава алюминия с кремнием (рис. 119), температурный градиент (Т2—Т1) в этом случае направлен перпендикулярно слою сплава. При температуре Т1 слева расположенный слиток кремния находится в равновесии с жидким сплавом, т. е. сплав насыщен кремнием. В этом случае у правой границы зоны при температуре Т2 сплав кремния не насыщен — слиток кремния здесь будет растворяться в жидкой зоне. Благодаря этому расплав становится пересыщенным для температуры Т2, в результате чего кремний кристаллизуется у левой границы зоны. Зона через слиток перемещается к более горячему концу. Состав кристаллического слитка определяется кривыми солидуса и ликвидуса. Приближение линии солидуса к вертикали указывает на малую растворимость алюминия в кремнии, что дает возможность получения этим методом достаточно чистых кристаллов. Как видно из рис. 119, скорость движения зоны тем выше, чем больше температурный градиент и коэффициент диффузии в жидкости и чем меньше линия ликвидуса отклоняется от горизонтального направления. Скорость перемещения зоны может зависеть также от дефектов монокристаллической затравки.

Одно из преимуществ метода зонной плавки состоит в простоте его исполнения. Аппаратура состоит из печи, поддерживающей температуру всего слитка, нагревателя, создающего расплавленную зону длиной не более 1/10 длины слитка, приспособления для поддержания слитка и устройства для перемещения зоны вдоль слитка.

Зонным нагревателем может служить трубчатая печь, заключенная в кварцевый, алундовый, пирофиллитовый или асбестовый

кожух (см. рис. 101). Перемещение нагревателя обеспечивается либо с помощью вала электропередачи, либо с применением червячного привода.

Дополнительный нагрев зоны иногда осуществляется индукционными токами. Чтобы обеспечить снижение сопротивления, производят предварительный разогрев образца, например, кремния, некоторых стекол, карбида кремния и других полупроводников.

Для нагрева пользуются концентрацией лучистой энергии на слитке с помощью зеркал. В этом случае ширину зоны и температурный градиент можно регулировать соответствующим фокусирующим устройством.

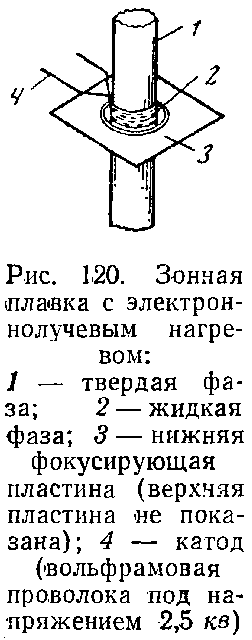

Для зонной плавки тугоплавких материалов, таких, как вольфрам, молибден и тантал, используется нагрев путем электронной бомбардировки. Под действием высокого напряжения (несколько киловольт) испускаемые катодом электроны ускоряются и бомбардируют слиток в области анода, обеспечивая сильный местный нагрев иногда до 3500°С (рис. 120). Этим способом осуществляется зонная плавка окиси алюминия.

Используемые в зонных плавках тигли имеют форму трубки или лодочки. Более подходящим для них материалом является кварц. При выращивании окислов металлов, обычно смачивающих кварц, лодочку покрывают тонким слоем сажи. Графит используют для некоторых металлов (магния, алюминия и др.), окислы которых особенно сильно разъедают кварц.

Оптимальные условия кристаллизации методом зонной плавки сводятся к плоской изотерме кристаллизации, небольшому температурному градиенту, т. е. малой скорости роста, и малым механическим и температурным колебаниям.

Большой температурный градиент способствует равномерному распределению примесей в выращиваемом кристалле. Регулировка фронта кристаллизации и температурного градиента осуществляется с помощью зонного нагревателя, а также путем охлаждения затравки. Оптимальная скорость перемещения зоны для разных материалов изменяется в пределах от 1 до 20 см/час.

В целях очистки вещества осуществляется многократный проход зоны вдоль слитка (образца), причем всякий раз концы слитка, где скопляются примеси, отрезают и зонной плавке подвергают его срединную часть. Процесс этот можно полностью автоматизировать. При этом вдоль образца с помощью нескольких в ряд расположенных нагревателей непрерывно поддерживается несколько расплавленных зон. Такой процесс непрерывной зонной плавки позволяет достигнуть максимальные степени очистки материалов за короткие сроки.

Метод зонной плавки теоретически и экспериментально разработан Пфанном, в статьях которого показано, как результаты очистки вещества этим методом зависят от условий опыта: длины зоны, длины слитка, числа проходов, скорости перемещения зоны и степени перемешивания расплава, а также от такой характеристики материала, как коэффициент распределения К.

Коэффициент К представляет собой отношение концентрации растворенного вещества в твердой фазе к отличающейся концентрации его в прослойке жидкости (расплава). Для случая равновесия между твердой и жидкой фазами отношение концентраций примеси характеризуется равновесным коэффициентом распределения K0.

В процессе затвердевания может не хватить времени для достижения полного равновесия между жидкой и твердой фазами. В таком случае говорят об эффективном значении коэффициента распределения K, зависящем от условий затвердевания.

Величина К может быть больше или меньше единицы в зависимости от того, повышает или понижает примесь точку плавления растворителя. Порядок величины К изменяется от значений менее 10 -3 до значений более 10 1,5 .

Если величина К известна, то можно предсказать распределение примеси («концентрационный профиль»), возникающее после любого числа проходов зоны.

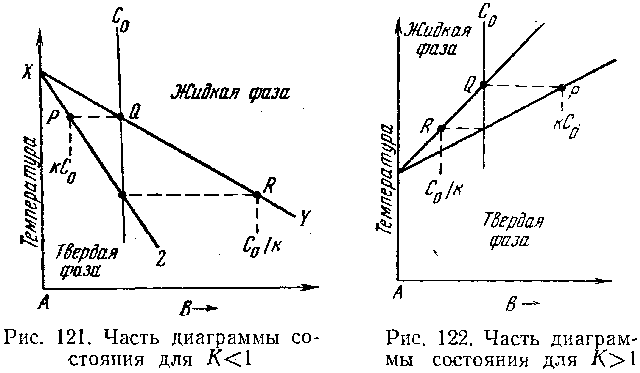

Равновесный коэффициент распределения может быть определен из диаграмм состояния твердая фаза — жидкость, полученных экспериментальным путем. На рис. 121 показана часть диаграммы состояния металла Л, содержащего компоненту В, понижающую точку плавления металла.

Концентрация примеси В в затвердевшей части будет меньше, чем в жидкой (K 1. Здесь примесь перемещается в направлении, противоположном движению зоны.

Поскольку зонной плавкой очищают вещества с содержанием примесей меньше 10 -3 %, обычные диаграммы состояния оказываются пригодными лишь на первом этапе изучения для качественной оценки К и для ее сравнения с единицей. Для точного определения величины К проводят специальные исследования. Прежде всего используют выведенное Пфанном уравнение концентрационного профиля для идеализированного случая: в двухфаз-

ной системе расплав в любой момент времени однороден, диффузия примесей в твердой фазе пренебрежимо мала, а величина К постоянна. Допущения эти справедливее, когда монокристалл выращивают из хорошо перемешиваемого расплава.

Перемешивание и скорость движения зоны являются важным условием зонной плавки.

Источник