Культивирование клеток и тканей животных. Приемы культивирования в суспензионной культуре и в адгезированном состоянии.

Культивирование клеток– это метод сохранения и выращивания клеток вне организма в искусственно созданных условиях. используется два направления в культивировании животных клеток:

1) культура клеток

2) культура органов и тканей.

Для ведения культуры клеток используются различные источники. Таковыми могут являться взрослые или эмбриональные ткани, а также нормальные и опухолевые.

Каждая такая культура клеток будет характеризоваться рядом морфологических, биохимических и физиологических особенностей.

Наиболее часто культивируются следующие элементы:

1) соединительной ткани – фибробласты;

2) скелетной – кость и хрящи;

3) мышечной – скелетные, сердечные и гладкие мышцы;

4) эпителиальной – печень, легкие, кожа, мочевой пузырь, почки, молочная железа;

5) нервной – глиальные клетки и нейроны (хотя они лишены способности к пролиферации);

6) эндокринной системы – гипофиз, надпочечники, клетки островков Лангерганса;

7) различные типы опухолевых клеток.

различают 3 основных типа культур животных клеток:

1)первичные культуры, получаемые практически из любого органа и существующие лишь до первого пересева;

2)диплоидные культуры, чаще получаемые из эмбриональных тканей и сохраняющие до 50 пересевов диплоидный набор хромосом;

3) трансформированные постоянные гетероплоидные культуры, способные к существованию вне организма неограниченно долгое время.

Культуры тканей могут подразделяться

1) по виду животного, от которого они происходят;

2) по типу ткани-источника;

3) по состоянию ткани на момент извлечения (нормальные, опухолевые),

4) по способу выращивания (монослойные, суспензионные, на микроносителях и т. п.).

Первичные культуры клеток получают путем стерильного удаления фрагмента ткани и его механической или ферментативной дезагрегации

Образованиепостоянной клеточной культурыотражается на комплексе морфофизиологических особенностях клеток: уменьшение размеров клеток, падение адгезивности клеток, округление клеток, увеличение ядерно/цитоплазматического отношения, увеличение времени удвоения клеток с 3 часов до 12 часов

Суспензионное культивирование

Первые суспензионные культуры клеток животных, как правило, основывались на клетках злокачественных тканей. Это — клетки HeLa, выделенные из раковой опухоли шейки матки человека Как правило, клетки, отделившиеся от субстрата, на котором они росли, неспособны к росту в суспензии и быстро деградируют.

Но если некоторые клетки культивировать во вращающемся флаконе (2 об/мин), не дающем возможности прикрепления клеток к поверхности, в среде, содержащей метилцеллюлозу (0,1-0,2%), предотвращающую агрегацию клеток, можно получить жизнеспособные суспензионные клеточные штаммы.

для получения суспензионной культуры, но обычно требуются специальные сосуды для культивирования суспензий и использование среды с дефицитом ионов кальция и магния с последующим длительным периодом адаптации, сопровождающимся различными манипуляциями, предотвращающими возврат к монослою.

Перемешивание осуществляют лопастными магнитными мешалками (100-200 об/мин) и круговыми качалками (15-40 об/мин).

Для предотвращения оседания клеток на стенки сосудов производят их силиконирование, поскольку силиконовое покрытие в силу своей гидрофобности препятствует прикреплению клеток.

такие манипуляции при введении клеток в суспезию необходимы не во всех случаях. Некоторые клетки (трансформированные клетки, кроветворные клетки и асцитные опухоли) способны расти как на субстрате, так и в суспензии в зависимости от солевого состава среды культивирования.

А культуры лимфоцитов вообще не обнаруживают тенденции к адгезии к поверхности субстрата и выживают на дне культивационного сосуда под тонким слоем среды.

Суспензионные культуры предпочтительнее с точки зрения увеличения выхода клеток

Суспензионные культуры лучше растут внутри ограниченного диапазона концентраций клеток и в том случае, когда сосуд наполнен средой наполовину. Для обеспечения этих условий необходимо каждый день или – в случае медленно растущих культур – через день удалять половину суспензии через боковое горлышко и добавлять равный объем свежей среды.

Максимальный рост клеток в суспензии наблюдают при рН 7,0-7,2.

Суспензионные культуры широко используется в вирусологических исследованиях и для накопления больших количеств вируссодержащего материала, при изготовлении вакцин и диагностических препаратов.

58. Получение трансгенных организмов.

Трансгенный организм — организм, геном кот. содержит чужеродный ген. материал, включенный методами генной инженерии. Трансгенные организмы — животные, растения, м/о, вирусы, генетическая программа кот. изменена с применением методов генной инженерии. Получение трансгенных организмов предст. собой альтернативу традиционным методам селекции жив. и раст. Необходимые условия для осуществления генной инженерии: 1. Нужен такой биообъект, который способен синтезировать чужеродный белок, воспринимал бы и передавал генетическую информацию. 2. Организм человека не должен отторгать продукт, синтезированный продуцентом. 3. Клетка должна делиться, необходимо, чтобы гены, продуцирующие целевой продукт у клеток, образующихся после деления, экспрессировались (работали). 4. Необходимо иметь транспортное устройство для внесения ДНК в клетку продуцента: вектор в виде плазмид, космиды, фага. Вектор вводится разными путями: 1. коньюгация – генетический материал клеток при сближении переходит из одной клетки в др. в виде плазмиды. 2. трансдукция – передача клетке генетического материала через вирус или фаг. 3. трансформация – передача клетке генетического материала изолированной ДНК, в результате чего изменяется геном. Процесс трансформации – перенос ген. материала, при кот. фрагмент ДНК, выделенный из клетки донора, поступает в клетку-реципиент. В генной инженерии включение нового гена происх. с пом. фермента рестриктазы. Рестриктаз в клетке может быть очень много. Рестриктазы разрушают фосфодиэфирные связи м/у нуклеотидами в строго определенном месте, т.е. они обладают строгой специфичностью, действуя на определенную посл-ть нуклеотидов в цепи. После разрыва связей образуются «липкие концы» и в разрывы включаются гены с помощью ферментов ДНК-лигаз, кот. соединяют нуклеотиды м/у собой. Рестриктаза действует в строго определенной последовательности на одну нить ДНК. Другая рестриктаза расщепляет вторую нить ДНК на другом участке. Рестриктазы расщепляют ковалентные фосфодиэфирные связи м/у нуклеотидами. После расщепления связей образуются «липкие концы» и в место разрыва можно включить ген, кот. «сшивается с ДНК с пом. ДНК-лигаз.

59. Производство белка одноклеточных организмов.Биотехнология производства одноклеточного белка.

БОО — это высококачественный продукт, т.к. содержание белка может достигать 60% от сухой массы. При этом такой продукт содержит определенное количество углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов. Отсутствие посевных площадей. Процесс не зависит от погоды, климата, поддается точному планированию и автоматизации. Получаемые продукты стандартны, возможна утилизация промышленных отходов. Для микробного белка придумано специальное название — белок одноклеточных организмов (БОО). Производство его связано с крупномасштабным выращиванием определенных микроорганизмов, которые собирают и перерабатывают в пищевые продукты. В основе лежит технология ферментации — ветвь бродильной промышленности и производства антибиотиков. Чтобы осуществить возможно более полное превращение субстрата в биомассу микробов, требуется многосторонний подход. Выращивание микробов в пищевых целях представляет интерес по двум причинам. Во-первых, они растут гораздо быстрее, чем растения или животные: время удвоения их численности измеряется часами. Это сокращает сроки, нужные для производства определенного количества пищи. Во-вторых, в зависимости от выращиваемых микроорганизмов в качестве субстратов могут использоваться разнообразные виды сырья. Что касается субстратов, то здесь можно идти по двум главным направлениям: перерабатывать низкокачественные бросовые продукты или ориентироваться на легкодоступные углеводы и получать за их счет микробную биомассу, содержащую высококачественный белок. И в том и в другом случае технология ферментации играет ключевую роль. Здесь важно подобрать оптимальный состав среды, создать определенные условия для роста, разработать конструкции ферментеров, правила их эксплуатации и системы контроля, выработать методы отделения биомассы от культуральной среды. Промышленное производство белка одноклеточных организмов всегда осуществляется методом глубинного культивирования в жидких средах; применяются как одноэтапное, так и непрерывное культивирование. Непрерывное культивирование сложнее, чем одноэтапное, но более экономично: производительность ферментеров выше. Именно этот метод был избран для промышленного производства БОО.

60. Биотехнология и медицина..

Биотехнология и медицина.

В медицине — разработка мед. биопрепаратов, моноклональных антител, диагностикумов, вакцин, развитие иммунобиотехнологии в направлении повышения чувствительности и специфичности иммуноанализа заболеваний инфекционной и неинфекционной природы. На сегодняшнем этапе развития науки начинается эпоха индивидуализированной медицины, в кот. генетические различия пациентов будут учитываться для наиб. эффективного применения лекарств. Используя данные функциональной геномики, можно выявлять ген. варианты, отвечающие за предрасположенность конкретных пациентов к отрицательным побочным эффектам одних препаратов и за восприимчивость — к другим. Такой индивидуальный терапевтический подход, базирующийся на знании генома пациента, получил название фармакогеномики. Биотехнология предоставляет медицине новые пути получения ценных гормон. препаратов. Особенно большие сдвиги произошли в последние годы в направлении синтеза пептидных гормонов. С применением генноинженерного штамма Е. coli в наст. время получают до 100 мг гормона роста на 1 л среды культивирования. К лечению диабета приложена также технология инкапсулирования: клеткиподжел. железы в капсуле, введенные однократно в организм больного, продуцируют инсулин в теч. года. Методы микробиол. трансформации позволили резко сократить число этапов хим. синтеза кортизона, гормона надпочечников, применяемого для лечения ревматоидного артрита. При производстве стероидных гормонов широко используют иммобилизованные микробные клетки. Помимо получения лечебных средств, биотехнология позволяет проводить раннюю диагностику инф. заболеваний и злокачественных новообразований на основе применения препаратов антигенов, моноклональных антител, ДНК/РНК-проб. С пом. новых вакцинных препаратов возможно предупреждение инф. болезней. Стало возможным не только создание «биологических реакторов», трансгенных животных, генно-модифиц. растений, но и проведение ген. паспортизации (полного исследования и анализа генотипа человека, проводимого, сразу после рождения, для определения предрасположенности к различным заболев, возможную неадекватную (аллергическую) реакцию на лекарства, а также склонность к определенным видам деятельности).

Молекулярная медицина

Область науки, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой наследственных болезней на генном уровне. Использует различные фармацевтические технологии и методы генной терапии, направленные на устранение определенных поражений организмов на молекулярном уровне, а также устранение молекулярных дефектов в биологических системах. Проводит исследование новых молекул, с позиций их эффективности при лечении различных заболеваний и безопасности для организма.

Геном человека имеет огромное значение в области биомедицинских исследований и клинической медицины.

Каждое заболевание имеет генетический компонент.

Изучение генома человека имеет огромное значение в области биомедицинских исследований и клинической медицины. Каждое заболевание имеет генетический компонент.

Оно может быть наследственным (имеется около 3000-4000 наследственных заболеваний) или результатом воздействия

окружающей среды на организм человека, приводящим к

изменениям в геноме (рак, сердечно-сосудистые заболевания,

Определение генома человека означает, что теперь мы можем искать гены, которые непосредственно связаны с различными болезнями и яснее понимать их основу. Знание молекулярного механизма болезни позволит лучше и эффективнее лечить и даже предупреждать возникновение болезни.

Дата добавления: 2018-08-06 ; просмотров: 2920 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

5. Культивирование животных и растительных клеток

Особенности культивирования животных клеток

Животные клетки используются для культивирования вирусов, при производстве вакцин, для получения интерферона и т.д.

Суспензию отдельных клеток получают обработкой размельченной ткани эмбриона пищеварительным ферментом трипсином. Если клеткам в такой суспензии дать осесть на плоскую поверхность в сосуде с питательной средой, то клетки становятся плоскими и делятся, образуя монослой. В обычной методике культивирования пользуются цилиндрическими бутылями, которые медленно вращаются вокруг своей длинной оси. Рост клеток и выход биомассы можно увеличить, добавив к суспензии носитель – микроскопические гранулы из инертного синтетического полимера, на которых клетки закрепляются. Деление клеток млекопитающих происходит примерно раз в сутки (для сравнения – клетки дрожжей делятся каждые 1,5-2 ч, а бактериальные клетки – каждые 20-60 мин). Клетки млекопитающих нуждаются в многочисленных питательных веществах, поэтому в питательную среду следует добавлять смесь аминокислот, пуринов и пиримидинов для синтеза белков и нуклеиновых кислот, глюкозу в качестве источника углерода и энергии, витамины и минеральные соли для поддержания необходимого осмотического давления и значения рН, близкого к 7,2. Среда также должна содержать небольшие концентрации антибиотиков для подавления роста бактерий и 5-20 % сыворотки (из крови человека или из плода крупного рогатого скота). Для оптимального роста температуру культуры необходимо поддерживать около 37 ºС, так как ниже 36 ºС клетки либо делятся крайне медленно, либо не делятся вовсе; при температуре выше 38 ºС погибают. Большинство культур клеток млекопитающих, в том числе и клеток человека, удается сохранять неопределенно долгое время замороженными в специальной среде при — 180 ºС.

Особенности культивирования растительных клеток

Культивирование растительных клеток в крупных масштабах было освоено в 1976 г. японскими исследователями, которым удалось получить растительную биомассу в объеме 20 м 3 . Получение массы растительных клеток обходится намного дороже, чем равное количество бактериальных или дрожжевых клеток. Поэтому ученые стараются избежать разрушения клеток с целью извлечения из них полезных для человека соединений. В связи с этим, растительные клетки иммобилизуют внутри пористых полимеров. Доказано, что в таком состоянии клетки удается поддержать жизнеспособными в течение нескольких сотен дней. Проблемой остается извлечение метаболитов в том случае, когда они синтезируются внутри клеток, а не выделяются в среду.

Культуры растительных клеток применяют для синтеза различных веществ: алкалоидов и других вторичных метаболитов, фитогормонов (регуляторов роста растений) и т.д.

Использование растительных клеток является перспективным направлением биотехнологии, так как клетки, растущие в культуре, способны синтезировать вещества, которые не обнаруживаются в целом растении.

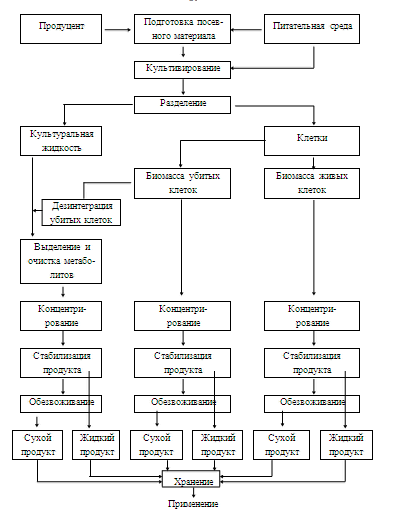

Процессы биотехнологических производств разнообразны, но все они имеют пять общих основных стадий, которые могут различаться в зависимости от целевого продукта и способа его получения. Основные стадии следующие: приготовление питательной среды; получение посевного материала; культивирование микроорганизмов; выделение целевого продукта; очистка целевого продукта. Общая биотехнологическая схема производства продуктов микробного синтеза приведена на рис.3.

6. Приготовление питательной среды

Задача специалиста, оптимизирующего состав среды для конкретного вида микроорганизма, — выбрать такие источники углерода, азота, фосфора и других веществ, которые наиболее оправданы в экономическом и экологическом отношениях.

Принцип составления питательных сред. Каждый конкретный вид микроорганизмов, используемых в биотехнологии, строго избирателен к питательным веществам. Потребность микроорганизма в тех или иных соединениях определяется физиологическими особенностями данного вида микроба, но во всех случаях среда должна быть водным раствором этих веществ и обеспечивать в определенном количестве их приток в клетку.

В самом приближенном виде физиологические потребности микроорганизма в питательных веществах можно выявить, определив химический состав микробной клетки. Однако в этом случае не учитываются количество и состав метаболитов, удаленных клеткой во внешнюю среду, и то обстоятельство, что состав клеточного вещества микроорганизма зависит от состава среды обитания и варьирует в достаточно широких пределах. Но все же, первоначальную ориентировку в выборе оптимального состава питательной среды, исходя из состава клеточного вещества микроба, сделать можно.

Важнейшим условием приготовления питательных сред является соблюдение правил асептики. Для обеззараживания питательных сред применяют, как известно, химическое воздействие (дезинфекцию), воздействие температуры и других физических факторов (ультразвука, ультрафиолетовых лучей, ультрафильтрации). Каждый из этих методов весьма избирателен. В биотехнологии широко применяют термические методы обеззараживания питательных сред (автоклавирование, стерилизацию, кипячение и др.). Споры микроорганизмов более устойчивы к высокой температуре, поэтому именно споры бактерий являются лимитирующим фактором, определяющим температурные режимы стерилизации сред.

Для стерилизации воздуха в случае аэробных процессов культивирования используют фильтрование и ультрафиолетовое облучение.

Получение посевного материала

Поддержание чистой культуры штамма-продуцента — ключевая задача любого биотехнологического производства. Культуры микроорганизмов-продуцентов заводы получают из коллекций в пробирках на агаризованных питательных средах или в ампулах. Чистая культура микроорганизма может постоянно или по мере необходимости использоваться в производстве. При длительном хранении чистых культур могут происходить случайные нерегулируемые мутации. Для избежания мутаций следует не только соблюдать правила хранения и поддержания исходной культуры, но и периодически проводить пересев культуры и проверку ее однородности как по морфологическим, так и по физиологическим признакам.

Посевным материалом (инокулятом) называют чистую культуру микроорганизма, которую получают путем ее последовательного пересева из пробирки в колбу, а затем в аппараты увеличивающегося объема до количества, необходимого для промышленного производства. Сначала чистую культуру размножают в лаборатории, затем в цехе чистых культур и инокуляции, далее направляют на культивирование. Приготовление посевного материала состоит из следующих стадий:

1. Получение культуры микроорганизма в микробиологической лаборатории завода.

2. Выращивание микроорганизмов в малом посевном аппарате.

3. Выращивание микроорганизмов в большом посевном аппарате.

4. Накопление культуры микроорганизмов в малом ферментере.

Передачу чистых культур из одного аппарата в другой осуществляют в конце логарифмической фазы роста. Качество полученного посевного материала контролируют путем микроскопирования.

В биотехнологии широко применяются плесневые грибы, дрожжи, актиномицеты (грамположительные бактерии, не образующие спор), бактерии и водоросли в виде чистых и смешанных культур. В традиционных процессах ферментации предпочтение обычно отдается смешанным культурам, а в большинстве современных ферментационных процессов – монокультурам (чистым культурам), выращиваемых в асептических условиях. Большинство используемых сегодня культур получено из природных источников, однако затем эти культуры были улучшены или путем выращивания в условиях, характерных для данного процесса (для повышения выхода биомассы и первичных метаболитов), или с помощью мутагенеза или генетической инженерии (для производства вторичных метаболитов).

Это самый важный и продолжительный этап биотехнологического производства. Ферментация представляет собой совокупность последовательных операций от внесения в заранее приготовленную и термостатированную питательную среду посевного материала до завершения процессов роста и биосинтеза вследствие исчерпывания питательных веществ среды. Существует два основных типа ферментаций: получение биомассы микроорганизмов и получение ценных веществ (метаболитов), возникающих в ходе роста или на последующих стадиях развития культуры.

Как говорилось ранее (п.1), для выращивания любой культуры необходимы: жизнеспособный посевной материал; источники энергии и углерода; питательные вещества для синтеза биомассы; отсутствие ингибиторов роста; соответствующие физико-химические условия.

На оптимальной питательной среде при благоприятных значениях рН и температуры, при условии подачи требуемого количества воздуха в среду микроорганизмы быстро начинают расти и размножаться, обеспечивая накопление биомассы продуцента и биологически ценных метаболитов в культуральной жидкости. Способы ферментации мы рассматривали ранее в разделе 4.

Для культивирования микроорганизмов в промышленных масштабах применяют ферментеры (или ферментаторы) – реакционные емкости, в которых при определенных условиях находятся микроорганизмы. Основное назначение ферментатора – своевременно обеспечить микробные клетки необходимыми питательными веществами и кислородом (при необходимости) и отвести продукты обмена веществ, создать однородный состав среды при условии слабого потока культуральной жидкости (при непрерывном культивировании). Для поддержания кислородного режима ферментатор снабжается устройством подвода воздуха, для лучшего перемешивания среды – мешалками различной конструкции. Для поддержания температуры среды предусмотрены системы охлаждения.

Источник