Насекомые — паразиты как метод борьбы с вредителями

В настоящее время значительную популярность завоевывают биологические методы борьбы с вредителями, не связанные с применением ядохимикатов. Особенно быстрыми темпами развивается перспективный способ подавления вредителей сельскохозяйственных культур с использованием насекомых-энтомофагов и в том числе наездников.

Если внимательно рассмотреть класс насекомых, то можно с уверенностью сказать, что такого количества паразитов, питающихся себе подобными не имеют никакие другие представители животного мира. По мнению энтомологов, около 20% шестиногих насекомых за милую душу едят своих собратьев.

Наездники – санитары мира насекомых

Наездники – это, как правило, перепончатокрылые насекомые – паразиты, выбирающие в качестве «хозяев» различных представителей членистоногих. При этом их потомство (личинки) могут развиваться как на поверхности тела своих жертв (в форме внешних паразитов), так и обитать внутри тела «хозяев», постепенно убивая их изнутри.

Жертвами наездников обычно становятся гусеницы, жуки, муравьи, осы, гораздо реже пауки и скорпионы.

Всего в мире насчитывается около 150 тысяч видов наездников. При этом существуют группа, которая питается исключительно яйцами насекомых, часть предпочитает личинок и куколок, а некоторые виды могут паразитировать даже на представителях собственного вида.

Примечательно, что в одном «хозяине» могут одновременно обитать несколько различных видов наездников.

Впервые о применении хищных насекомых против вредителей было описано в древней китайской книге, созданной еще около 900 года нашей эры. В ней зафиксирован факт покупки желтых муравьев – ткачей или экофиллов (лат. Oecophylla), которые предназначались для борьбы с плодовыми червями на апельсиновых деревьях.

В 1760 году шведский естествоиспытатель Карл Линней выдвинул идею о преднамеренном использовании жужелиц для борьбы с садовыми вредителями и настаивал на применении божьих коровок для борьбы с тлей. Ученый так же рекомендовал использовать для этой цели перепончатокрылых паразитов, но, увы, на то время его предложения остались нереализованными.

Лишь в 1800 году Эразм Дарвин (дед будущего великого ученого) предложил использовать наездника – апантелеса (лат. Apanteles glo-meratus L.) для борьбы с личинками капустницы и уже в 1883 году был зарегистрирован первый случай применения данных насекомых, специально завезенных в Соединенные штаты из Европы с целью подавления гусениц бабочки – репницы (лат. Pieris rapae).

Жучки против ицерии

Однако настоящий прорыв в применении насекомых-паразитов произошел лишь в 1988 году, когда в штате Калифорния началось массовое нашествие привезенного из Австралии вредителя червеца — ицерии (лат. Icerya purchasi). Мгновенно размножившаяся колония вредоносных насекомых принялась безнаказанно уничтожать плантации цитрусовых культур. Вредитель высасывал сок из стеблей растений, в результате чего они начали массово гибнуть.

В срочном порядке в Соединенные штаты были доставлены естественные враги червеца — ицерии в количестве 129 взрослых особей, которыми оказались неказистые на вид жучки родолии (лат. Rodolia), являющиеся представителями рода божьих коровок. Уже через год специально выращенная колония этих насекомых была выпущена на волю в количестве 10 000 штук и в течение короткого времени просто смела вредителя с лица земли.

Примечательно, что затраты на доставку и выращивание насекомых составили всего около полутора тысяч долларов, которые в итоге окупились многомиллионными доходами.

В 1927 году на плантациях цитрусовых в окрестностях Сухуми также была обнаружена злополучная ицерия, безжалостно уничтожавшая посадки с мандаринами и инжиром. При этом активно применяемые инсектициды не производили на вредителей никакого эффекта, поскольку насекомые быстро адаптировались к действию ядохимикатов. Тогда в 1931 году учеными была сделана попытка внедрения родолии.

Примечательно, что эта невзрачная на вид божья коровка питается исключительно яйцами вредителя, поражая его яйцевой мешок, который может одновременно содержать до 2000 (!) эмбрионов. Эффект от использования родолии оказался ошеломляющим.

А тем временем, в Грузии появилось новое зло в образе червеца Комстока (лат. Pseudococcus comstocki), повреждающее более трехсот видов растений. Панацеей против насекомого — вредителя оказался наездник — псевдафикус (лат. Pseudaphycus), срочным образом доставленный из Японии. Микроскопический паразит (размер насекомого составляет не более миллиметра) развивается и питается личинками червеца, обосновываясь у них внутри, в результате чего те погибают.

Борьба с кровяной тлей

В тридцатых годах прошлого века, проблемой мирового масштаба для яблоневых садов на протяжении длительного времени являлась кровяная тля (лат. Eriosoma lanigerum). Зараженные насекомыми плодовые деревья сохли, нанося отрасли многомиллионные убытки.

Данная разновидность тли считается рекордсменом по воспроизводству потомства и, по мнению энтомологов способна за несколько лет продуцировать его в таком количестве, которое может превысить население всего земного шара в несколько раз.

Как оказалось, у данной разновидности тли есть кровный враг – крошечный наездник Афелинус (лат. Aphelinus mali Haid).

Данный паразит откладывает яйца непосредственно в тело тли, где и развивается, причем вылупившаяся личинка там же и окукливается, а после метаморфоза прогрызает в шкурке «хозяина» отверстие и выходит наружу.

Благодаря применению афелинусов, были спасены яблоневые сады в Соединенных штатах, Италии, а несколько позже и в республике Азербайджан.

Примечательно, что афелинусы заражают кровяную тлю, выставляя свое брюшко далеко вперед, а затем, подражая муравьям, начинают выделять специальное сладкое вещество (медвяную росу), поэтому вредители не сразу обнаруживают подвох и попадаются на эту уловку.

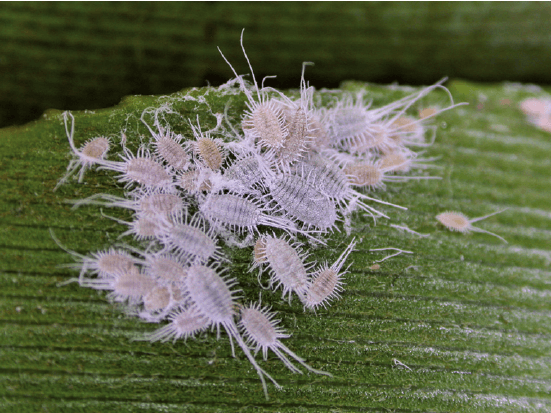

Наездники против мучнистого червеца

В 1960 году в Советском Союзе был удачно произведен опыт внедрения наездника – коккофагуса (паразитические мухи рода Coccophagus), которые практически уничтожили мучнистого червеца, называемого еще войлочником или мохнатой вшой, безнаказанно бесчинствовавшей в цитрусовых садах Абхазии. Всего за четыре года было воспроизведено более 100 000 изначально завезенных из Соединенных Штатов наездников, эффект от «работы» которых не заставил себя долго ждать.

Тем не менее, ученые-энтомологи утверждают, что период акклиматизации большинства полезных насекомых занимает в среднем около десяти лет.

Не всегда акклиматизация паразитов проходит гладко

К настоящему времени во всем мире уже осуществлено более 3000 проектов по доставке и адаптации полезных насекомых-энтомофагов, которые эффективно уничтожают различных вредителей. Тем не менее, далеко не все опыты по акклиматизации энтомофагов проходят удачно.

Например, в странах Европы неоднократно предпринимались попытки внедрить для борьбы с колорадским жуком хищных клопов подизуса (лат. Podisus maculiventri) и периллюса (лат. Perillus bioculatus Fabr), являющимися на родине его естественными врагами. Увы, их акклиматизация потерпела фиаско. И причина неудачи, в том, что наряду с другими негативными факторами, клопы сами стали жертвами наездников подвида теленомин (лат. Telenomus).

В настоящее время отрасль разведения трихограммы испытывает настоящий бум, ведь миниатюрные насекомые (самые мелкие представители вида имеют длину всего 0.4 миллиметра, а самые крупные редко превышают два миллиметра) способны уничтожать целые колонии опаснейших вредителей (около 70 различных видов).

При этом выпущенные на плантацию паразиты сантиметр за сантиметром обследуют каждое растение в поисках яиц вредителей и, по мнению ученых способны снижать численность их численность от 60 до 95 процентов, что является очень высоким показателем эффективности.

Источник

Насекомые-энтомофаги для защиты растений от вредителей

Проводя нещадную борьбу с вредителями, не забывайте, что есть и полезные насекомые, которые не только не наносят растениям урон, но и наоборот, защищают сад и огород от вредоносных организмов. Это хищники-энтомофаги, которых нужно стараться всеми доступными средствами привлекать на приусадебный участок. Чаще всего речь идет о божьих коровках, жужелицах, журчалках и других «помощниках» огородников.

Плодово-овощные культуры в последнее время особенно подвержены негативному воздействию на них вредителей. Ощутимый урон наносят не только тли, но и долгоносики, клопы, гусеницы, клещи и т. д.

Особая роль в снижении их вредоносности отводится многочисленным энтомофагам — насекомым-хищникам, способным регулировать численность вредителей.

Какие полезные насекомые-энтомофаги защищают растения от вредителей

Среди множества видов вредителей особое место занимают те насекомые, которые случайно проникли на данную территорию из других регионов. Наиболее опасными из них являются колорадский жук, цитрусовая белокрылка, восточная плодожорка и американская белая бабочка.

Все эти виды оказались на новой территории без своих естественных врагов. В результате их численность резко возросла. Наличие большого количества культурных растений, пригодных для питания, делает этих насекомых особо вредоносными.

Высокая активность вредителей требует применения эффективных мер по борьбе с ними. Следует отметить, что в настоящий момент богатство фауны позволяет выявлять и использовать против нежелательных насекомых новые виды полезных организмов.

Биологическая борьба с завезенными вредителями связана с необходимостью интродукции полезных организмов из других регионов, а также их акклиматизацией в очагах вредителей. Данный способ считается классическим в биометоде и на сегодняшний день представляется одним из перспективных.

Наиболее эффективно защищать приусадебные участки от вредителей стало возможным только после интродукции, а также успешной акклиматизации энтомофагов.

Насекомые, полезные для сада и огорода, распространяются на территории, благодаря чему количество вредителей резко снижается. Давно известно, что данная мера позволяет удерживать численность нежелательных насекомых на уровне, не превышающем порога вредоносности. В таком случае не требуется никаких дополнительных мероприятий.

Клещи и насекомые, которые питаются вредителями, т. е. другими насекомыми и клещами, считаются акарифагами и энтомофагами. Среди них есть паразиты и хищники, активно отыскивающие «хозяина», после чего заражающие и поедающие последних. Как правило, на участок наиболее эффективно привлечение насекомых-энтомофагов.

Полезные энтомофаги чрезвычайно разнообразны, тем не менее у них есть одна общая черта — личинки данных насекомых продолжительное время живут внутри тела хозяина-жертвы.

Взрослые же особи обычно имеют крылья, питаются цветочным нектаром и гемолимфой вредителей.

Насекомые-паразиты вредителя по типу нападения и виду хозяина подразделяют на эктопаразитов (развиваются поверх тела хозяина) и эндопаразитов (их развитие происходит внутри тела хозяина).

К эндопаразитам относятся хорошо известные энтомологам наездники — насекомые из отряда перепончатокрылых. Самка наездника заражает тело вредителя, прокалывая яйцекладом тело жертвы и откладывая в него яйца. Развившиеся внутри носителя особи выходят наружу.

Откладывание яиц самками производится либо в какой-либо участок тела хозяина, либо в конкретные органы. Заражению подвергаются как взрослые насекомые, так и их куколки, личинки и яйца. В том случае, если развитие паразита происходит в яйце вредителя, первый относят к категории яйцевых паразитов, или яйцеедов. Личиночно-куколочные насекомые-паразиты завершают свое развитие в куколке вредителя.

Яйцеличиночные паразиты откладывают яйца внутрь яйца хозяина, однако развитие их личинок завершается в личинке или куколке вредителя. Развитие паразитов личинок заканчивается внутри личинки хозяина, в которую и были отложены яйца. К данной группе относятся перепончатокрылые насекомые и представители отряда двукрылых, например, наездник диадегма, муха блонделия и т. д. Эти энтомофаги помогают садоводам и огородникам в борьбе с гусеницами капустной и яблонной моли, листовертки.

Среди наездников в особую группу выделяют браконид. Это насекомые-энтомофаги, которые откладывают яйца в тело гусеницы вредителя. Появившиеся на свет личинки развиваются на теле хозяина.

Говоря полезных для сада и огород насекомые, необходимо отметить, что в настоящее время значительных усилий требует организация биологической борьбы с теми вредителями, круг хищников которых неизвестен либо практически не изучен.

В сложившейся ситуации ученым приходится решать целый ряд проблем, связанных с исследованием биоэкологии нежелательных насекомых (определяется их первоначальный ареал), обнаружением их энтомофагов (исследуется биоэкология насекомых и особенности после интродукции). Кроме того, проводятся исследования биоэкологии полезного вида в новых условиях, после чего отрабатываются методика и технология его разведения.

Полезных насекомых-энтомофагов нужно привлекать на участок. В большинстве случаев для нормального развития им необходимо дополнительное питание — нектар цветущих растений. Для того чтобы полезных насекомых было больше в саду и огороде, нужно подсевать весной и летом под деревьями между грядками нектароносы, такие как горох, укроп, петрушка, горчица, гречиха, клевер, фацелия, вика.

Кроме того, нужно высаживать семенники капусты, моркови и лука. Шиповник, подсолнечник, терн и мальву лучше всего сажать вдоль забора. Нектароносы будут также привлекать пчел. Опрыскивание деревьев и кустарников во время их цветения не проводится, поскольку пчелы, а также другие полезные насекомые могут погибнуть.

Использование энтомофагов на участке (с видео)

Чтобы на участке поселились насекомые-энтомофаги, необходимо постоянно проводить мероприятия, которые условно можно разделить на две группы.

Первая группа мер направлена на привлечение этих созданий в огород, а вторая — на удержание их на участке.

С целью привлечения полезных насекомых нужно высаживать растения-медоносы. Причем лучше всего эти культуры сажать в 2-3 срока — для того, чтобы они цвели на протяжении всего сезона. Полезные для ада и огорода насекомые отдают предпочтение культурам с мелкими «невзрачными» цветками. Во многих случаях для этого используются дикорастущие растения или же многолетние декоративные.

Можно соорудить на участке цветники или сажать нужные культуры в междурядьях (например, укроп).

Лучше всего, если участок будет обнесен живой изгородью, состоящей из дикорастущих кустарников на стадии цветения. Траву скашивать не рекомендуется, так как нужно создать своеобразное кольцо из травы, произрастающей в данной местности.

Иногда требуется организовать на своем участке «оазис» дикой природы, который представляет собой клочок необработанной земли с двумя-тремя цветущими кустарниками и одним высоким старым деревом.

Здесь должен быть непересыхающий мелкий водоем, рядом с которым обязательно поселятся насекомые.

Еще один эффективный способ «поселить» в саду-огороде насекомых-энтомофагов — это смастерить для них домики для зимовки, имитирующие природные укрытия.

Внутри них обычно помещают сухую траву или листья, кусочки древесной коры и веточки. Домики обычно размещаются вблизи поражаемых вредителями растений — как огородных культур, так и плодово-ягодных. Такие сооружения, если подойти к делу творчески, могут стать превосходным украшением участка.

Посмотрите видео, как можно привлекать полезных насекомых на участок:

Важность и экономическая целесообразность работ по интродукции полезных организмов с целью использования энтомофагов их против вредителей и сорняков бесспорна. Однако это направление защиты растений уже требует новых методов. Необходимо целенаправленное объединение исследований в области интродукции под руководством единого, оснащенного современным оборудованием научного центра. Этот центр, помимо координационных, выполняет и контрольные функции, направленные на предупреждение попадания на определенную территорию новых видов организмов-вредителей. Вместе с тем необходима и организация экспедиций с целью поиска новых полезных видов. Кроме того, важным представляется расширение межгосударственного обмена полезными организмами. Все эти действия приведут к дальнейшему увеличению доли биологического метода в системе мероприятий, обеспечивающих защиту растений.

С практической точки зрения к наиболее ценным энтомофагам относят насекомых, описанных в следующем разделах.

Далее подробно описано, какие полезные насекомые-энтомофаги защищают растения от вредителей и как их привлечь в сад.

Самые полезные насекомые божьи коровки (с картинками)

Одними из самых полезных насекомых по праву считаются божьи коровки. Они хорошо всем известны с детства. Божьи коровки имеют туловище среднего размера, с яркой окраской. Божья коровка относится к отряду жесткокрылых. В мире насчитывается свыше 5000 видов данного энтомофага.

Это круглые жуки, длина туловища составляет 4-9 мм. Данные насекомые очень полезны на участке, поскольку они уничтожают многих растительноядных членистоногих — тлей, клещей, белокрылок, червецов, щитовок, трипсов. Личинки божьей коровки питаются тлей. Кроме того, божьи коровки питаются мелкими личинками и яйцами бабочек и жуков. Наиболее распространены следующие виды этих хищных насекомых: криптолемус, циклонеда, леисдимидиата и пропилея четырнадцатиточечная.

Родина криптолемуса — Восточная Австралия. Это энтомофаг-вредитель с туловищем темно-коричневого цвета, длиной 4 мм. Как жуки, так и личинки питаются яйцами, личинками и взрослыми особями вредителей. Насекомое разводят в лабораторных условиях.

Обычно криптолемус применяется против мучнистых червецов. Для этого в очаги вредителя выпускают личинок и жуков. Хищники-криптолемусы наиболее активны при солнечной погоде. Если червецов мало, энтомофагов выпускают по две особи на 1 м2 с частотой 1 раз в 2 недели.

Циклонеда – это другая разновидность божьей коровки. Насекомое питается в основном тлей. Надкрылья циклонеды окрашены в ярко-вишневый цвет, переднеспинка черная. Родиной насекомого является Куба. Личинок циклонеды применяют в качестве «живого инсектицида».

Их выпускают в очаги вредителей. Циклонеда хорошо защищает огурцы от бахчевой тли.

Леисдимидиаты и пропилеи четырнадцатиточечные. Жуки и личинки леисдимидиаты питаются многими видами тлей, а также яйцами чешуекрылых. Личинок обычно выпускают в теплицы.

Пропилея четырнадцатиточечная применяется для уничтожения тлей и трипсов.

Как видно на картинке, у этих насекомых-вредителей ярко-желтая окраска с характерным рисунком на спинке:

Взрослые жуки могут длительное время размножаться в теплицах.

Так как самки данного насекомого обладают высокими поисковыми способностями, их выпускают для защиты рассады при появлении первых очагов тли.

Божьих коровок для борьбы с вредителями необязательно покупать в специализированном магазине. На свой участок их можно привлечь следующим образом.

Во-первых, можно соорудить для этих энтомофагов домики, которые, несомненно, принесут не только пользу садово-огородным растениям, но и украсят участок. Внешне такое «жилище» напоминает скворечник. Внутрь домиков для божьих коровок необходимо положить питательную или феромонную приманку. Во-вторых, на участке в обязательном порядке следует выращивать укроп, тысячелистник или пижму, поскольку эти растения привлекают божьих коровок. С этой же целью можно не избавляться от крапивы, растущей вдоль забора.

В-третьих, настоятельно рекомендуется поддерживать на участке биологическое равновесие — химические препараты для борьбы с вредителем использовать только в редчайших случаях, когда другие естественные средства уже недейственны.

Насекомые-энтомофаги галлицы

Галлицы относятся к семейству длинноусых двукрылых насекомых. Всего известно более 6000 видов. Взрослые особи можно узнать по волосистым крыльям, малой величине и длинным усикам. Для борьбы с тлей используют галлиц-паразитов, которые уничтожают многие виды вредителя.

Для защиты баклажанов, перца, томатов и укропа от персиковой тли выпускают особей афидиуса. В борьбе с бахчевой тлей на огурцах, перце, кабачках и баклажанах используют лизифлебуса.

Следует отметить, что некоторые виды галлиц являются вредителями культурных растений, например, гессенская муха или грушевая галлица, личинки которых развиваются в тканях растений, что впоследствии приводит к образованию галлов.

Личинок полезные для растений насекомых-галлиц эффективно применяют против тлей. В настоящее время известны основные характеристики данного вида, а также существуют методы разведения этого насекомого. В естественных условиях галлицы также встречаются.

Данных энтомофагов привлекает тля, размножающаяся на березе и иве. Для того чтобы галлицы появились на участке, достаточно разложить в нескольких полиэтиленовых пакетах ветки этих деревьев вместе с тлей. Пакеты необходимо разместить открытыми на земле вдали от тех культур, которые подверглись нападению тли. Вскоре в пакетах будут заметны взрослые личинки галлицы — они имеют ярко-оранжевую окраску.

Пакеты необходимо завязать. Насекомые-энтомофаги будут продолжать питаться тлей в завязанных пакетах. Когда личинки достигнут зрелости, для окукливания их помещают в банку с насыпанным в нее влажным песком, который предварительно тщательно промывают. Спустя 5-8 дней можно наблюдать вылет взрослых особей.

Полезные насекомые жужелицы

Семейство жужелиц крупное, оно насчитывает множество родов и видов. Окрас этих насекомых отличается разнообразием.

Обратите внимание на фото – обычно эти полезные насекомые имеют окраску темных тонов, нередко с металлическим оттенком, радужным (ионизирующим) отливом:

В своем большинстве жужелицы относятся к хищникам, что дает возможность использовать их с целью повышения эффективности земледельческих работ.

Личинки питаются мелкими насекомыми, яйцами овощных мух, слизнями, червями. Кроме жужелиц, обитающих на земле, различают также летающих и древесных.

Ценность практического назначения жужелиц определяется их способностью сокращать численность вредителя на стадии раннего развития. Однако сложность разведения этих насекомых является одной из причин невозможности применять методы выпуска и сезонной колонизации.

Одно из безопасных и действенных средств привлечения жужелиц на участок — это создание условий для их размножения. Для этого необходимо положить около грядок камни небольшого размера либо куски досок. Спустя некоторое время под ними появятся черные жуки жужелиц.

Жужелицам подходит влажная рыхлая почва. Другой способ привлечения этих насекомых на участок — это искусственный полив, создающий для них благоприятные условия. Жужелиц привлекают растения семейства пасленовых. Кроме того, эти насекомые появятся на участке, если производить полив культур во время образования кокона личинками яблонного пилильщика и гусеницами яблонной плодожорки, а также в период окукливания гусениц листогрызущих вредителей.

Насекомые-хищники журчалки

Насекомые-хищники журчалки относятся к отряду двукрылых (подотряду короткоусых).

Всего известно около 6000 видов. Личинки-хищники журчалок питаются тлей. Их развитие проходит в разных условиях — в почве, навозной жиже, на растениях. Откладывают яйца эти насекомые в колониях тли. Личинки развиваются до стадии куколки в течение 2 недель. Каждая из них за это время съедает до 700 тлей. Однако взрослые особи журчалок питаются цветочной пыльцой и нектаром, а также секрециями тли.

Посмотрите на фото, как выглядят эти полезные для сада и огорода насекомые:

Для того чтобы привлечь мух-журчалок на участок, необходимо в саду разбить цветник, в котором нужно посадить астры. Этим насекомым по душе цветущие растения и ароматические травы, такие как медонос, тмин, гречиха, укроп, мята, петрушка, кориандр, клевер. Желтые цветки декоративных растений являются особенно привлекательными для журчалок. Кроме того, чтобы привлечь на свой участок этих энтомофагов, следует оставлять растущий вдоль тропинок подорожник. Цветники лучше всего делать смешанными, чтобы они напоминали журчалкам естественные условия их обитания.

Поскольку мухи-журчалки откладывают яйца вблизи или на растениях, которые подвергаются нападению тли, а зиму проводят в почве под деревьями и кустами, желательно посадить рядом с цветником или же прямо в нем розовый куст либо хризантемы. Почва в цветнике должна быть тщательно взрыхленной.

Осенью для обеспечения насекомых хорошим местом зимовки рядом с цветником можно разместить несколько ящиков небольшого размера, наполненные стружкой, сеном или соломой.

Энтомофаги златоглазки

Данное насекомое относится к семейству сетчатокрылых. Всего известно в общей сложности 2000 видов златоглазок, 70 из них встречается в Европе. Наиболее распространенный вид — златоглазка обыкновенная. Личинка златоглазки способна уничтожить от 100 до 150 тлей в день, а отдельные индивиды — до 500 тлей в день.

Личинки златоглазок пожирают мелких гусениц, тлей, щитовок, мучнистых чернецов и яйца бабочек. Для борьбы с вредителем необходимо на каждый квадратный метр обрабатываемой поверхности поместить по 20 яиц златоглазки. Их можно приобрести в специализирующихся на разведении этих насекомых биолабораториях.

Несмотря на то, что златоглазок разводят в биолабораториях, следует все же учитывать, что эти насекомые любят цветущие растения так же, как и журчалки. Именно поэтому на участке просто необходимо разбить смешанный цветник или сделать цветущий бордюр. Известно также, что эти насекомые любят прятаться в тенистых зарослях кустарников.

На этих фото показаны полезные для сада насекомые златоглазки:

Зимуют златоглазки в защищенном от ветров и морозов месте. Энтомофагам можно помочь перезимовать, если соорудить для них специальные домики. Для этого используют доски толщиной 1,5-2 см, из которых делают небольшие ящики со съемной крышкой. На передней стенке каждого ящика на расстоянии 3 см друг от друга выполняют 2 ряда отверстий в виде продольных щелей шириной 0,8-1 см. Внутрь домиков помещают сухую траву таким образом, чтобы она наполняла их. Однако слишком плотно набивать ящики травой не рекомендуется, поскольку для комфортного «проживания» важна хорошая вентиляция и теплоизоляция, создаваемая воздухом в промежутках между стеблями травы.

Готовые домики для этих полезных для растений насекомых-энтомофагов размещают на южной стороне участка в защищенном от ветра месте под деревьями или рядом с кустарниками, которые подвержены нападению тли. Такие сооружения станут прекрасным укрытием для златоглазок не только днем, поскольку они активны в вечернее время и ночью, но и во время дождя и, конечно же, в зимнее время. Так как златоглазки хорошо «уживаются» с божьими коровками, часто домики для этих энтомофагов делают совместными. Они представляют собой ящики, разделенные внутри перегородкой. Подобное сооружение обычно снабжается специальным креплением, благодаря которому деревянная коробка подвешивается на дерево или фиксируется на заборе.

Хищные клопы

Некоторые виды клопа питаются мелкими личинками, яйцами вредителей, а также клещами и трипсами.

Для садоводов-любителей представляют интерес прежде всего те насекомые, которые успешно применяются для защиты культурных растений от тли. Среди них наиболее известен хищный клоп, питающийся паутинными клещами, а также цветковый клоп, который уничтожает личинок яблонной плодожорки.

В целях привлечения в сад хищного клопа (а также некоторых других насекомых-энтомофагов) проводится задернение. Весной в междурядьях высевают мятлик, люцерну и овсяницу луговую. В середине лета травы скашивают, однако скошенную надземную часть трав не собирают, чтобы создать мульчирующий слой, который является убежищем для полезных насекомых.

Насекомые-паразиты трихограммы

Это мелкие (менее 1 мм длиной) насекомые-паразиты семейства трихограмматид отряда перепончатокрылых. Всего насчитывают более 200 видов.

Как видно на фото, тело у этих полезных для огорода насекомых плотное, широкое, желтого, черного или бурого цвета:

Трихограммы имеют короткие булавовидные усики, у основания первого членика жгутика — колечки.

Взрослые особи питаются цветочным нектаром. Трихограммы уничтожают насекомых, откладывая свои яички в яйца, личинки и тело взрослых особей вредителей. Личинки трихограммы, которые развиваются в яйце, в нем же и окукливаются, после чего из яйца вредителя вылетают взрослые особи.

Трихограммы — насекомые-энтомофаги. Трихограмму обыкновенную разводят в биолабораториях, используя для этого яйца зерновой моли. Трихограмм используют для защиты культурных растений от чешуекрылых вредителей. Кроме того, трихограмму применяют также при биологической защите от яблонной плодожорки, капустной белянки и других «незваных гостей» в саду и на огороде.

Так как трихограмму используют в основном для защиты деревьев от яблонной плодожорки, данного энтомофага, разведенного в лабораторных условиях, выпускают в сад вблизи яблонь и груш. Чтобы трихограммы прижились на новом месте, заранее высаживают кориандр, укроп, салат, кинзу, хрен, фенхель, сельдерей.

Разводят этих энтомофагов для защиты растений следующим образом. На дно деревянного ящика, называемого виварием и имеющего застекленную переднюю стенку и рукав (он выполнен из плотной ткани темного цвета), ставят специальные чаши. Внутри ящика имеется 4 полки из стекла. Чаши размещают вблизи задней стенки конструкции и насыпают в них яйца ситотроги, из которых и должны появиться трихограммы. Каждую полку слегка увлажняют, после чего насыпают на поверхность яйца ситотроги, затем вдвигают в пазы по направлению к передней стенке.

Виварий устанавливается передней стенкой к свету, но так, чтобы в него не попадали прямые солнечные лучи. Спустя некоторое время самки трихограммы скопятся у передней стенки ящика и заселят размещенные в нем яйца ситотроги.

В этой подборке фото представлены полезные насекомые, с названиями и описанием которых вы ознакомились на данной странице:

Источник