Экспериментальное силосование нетрадиционной кормовой культуры Эйхорнии

Опыт на базе фермерского хозяйства «У Самвела»

Глобальная смена климата в сторону потепления предопределила снижение продуктивности основных сельскохозяйственных культур, которое при стрессовых температурах достигает 50-60%, а в отдельные года и значительно больше. Длительные засухи являются одной из серьёзнейших проблем сельского хозяйства: на протяжении 20-го столетия средняя температура воздуха в Украине выросла на 0,8 0 С. Выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что в ближайшие годы температура воздуха в холодную пору года будет снижаться, а в тёплую – расти, годовая сумма осадков – уменьшаться. Соответственно это повлияет на рентабельность (а в некоторых регионах и целесообразность) выращивания определенных традиционных сельхозкультур, в том числе кормовых.

Современное развитие различных направлений биотехнологии позволяет рассмотреть альтернативные возможности обогащения кормовых рационов продуктивных животных, особенно жвачных, культивированием нетрадиционных растений, например, таких как Эйхорния (Eichorniacrassipes),отличающаяся очень высокой биопродуктивностью. Эта культура в условиях Украины может размножаться только вегетативным путем, что предполагает разработку определённой биотехнологии её выращивания и подготовки к введению в рационы животных.

Решения экологических проблем водоемов с помощью эйхорнии

Кроме того, выращивание эйхорнии поможет решить ряд серьёзных экологических проблем региона, где катастрофически увеличивается количество различных водоёмов с непригодным для использования качеством вод в результате не контролируемых сбросов отходов производства, в том числе и стоков животноводческих ферм. На сегодня среди биологов существует два противоположных мнения относительно широкого использования эйхорнии для биологической очистки. Согласно одному из них – для увеличения эффективности очистки стоков (возможно только в летний период) целесообразно использовать эйхорнию, которой отводится роль фитомелиоратора и ресурсопреобразователя – продуцента кормовой массы.

Натурализация (самостоятельное существование) этого тропического растения в климате Украины считается невозможным в связи с отсутствием морозоустойчивости. Противоположная точка зрения не исключает возможности распространения эйхорнии в водоёмах южных регионов с последующей возможностью деградации их экосистем. Поэтому решение о широкомасштабных проектах с применением эйхорнии следует принимать после взвешенного анализа всех сторон проблемы и более глубокого изучения биологических особенностей этой культуры.

Эйхорния в качестве источника кормового сырья

Мы предполагали целью нашей работы рассмотрение такой нетрадиционной для территории Украины культуры как Эйхорния с максимально широким спектром потенциального использования в сельском хозяйстве как в качестве источника кормового сырья для разных видов продуктивных животных, так и возможностей растения как эффективного ботанического очистителя животноводческих стоков. Для выполнения поставленных целей нами было проведено ряд полевых и научно-производственных экспериментов. Все исследования и практические эксперименты были проведены на базе фермерского хозяйства «У Самвела» (Одесская обл.), на территории которого уже несколько лет проводится производственное испытание и адаптации биотехнологии по выращиванию и кормовому использованию эйхорнии.

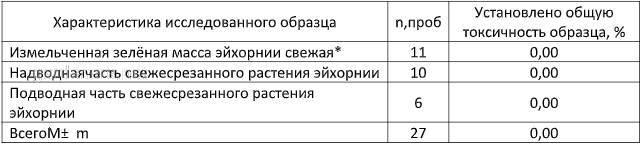

Учитывая характер культивирования растений эйхорнии на водном субстрате, состоящем из отходов животноводческого производства (фекалии разных видов животных), которые содержат целый ряд вредных для здоровья животных и людей химических и биологических соединений, мы провели серию полевых экспресс-исследований с применением микробиологического метода, а именно: экспресс-биотестирование образцов растений эйхорнии на общую токсичность с помощью культуры инфузорий Колпода (Colpodasteinii). Экспресс-биотестирование было проведено на территории предприятия, где отбирались средние пробы (n=27) свежесрезанного растения эйхорнии для дальнейшего проведения испытания.

- Результаты экспресс-биотестирования эйхорнии на общую токсичность зелёной массы (растения выращены в искусственном биобассейне – парнике ФХ «У Самвела», 2017-18 г.)

Прим.: * — введение в рацион кур-несушек как биологически активной подкормки.

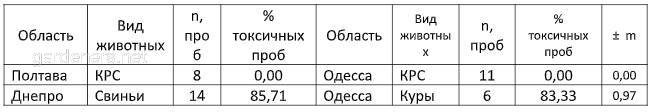

Нами было проведено сравнение результатов аналогичных экспресс-исследований на общую токсичность образцов фекалий разных видов продуктивных животных (отходы являются

органическим наполнителем – питанием для вегетации эйхорнии в биобассейнах). Данные были собраны по результатам производственной деятельности птичника на территории ФХ «У Самвела» и в других областях Украины, результаты показывают достаточно высокий уровень общей токсичности навоза свиней и помёта кур-несушек,в тоже время навоз крупного рогатого скота не имел признаков токсичности.

- Результаты экспресс-биотестирования фекалий сельскохозяйственных животных на общую токсичность.

В ряде исследований зарубежных авторов подчеркнуто необходимость биоконтроля токсичности продукции агросектора на всех этапах производства исходя из возможности биоаккумуляции вредных химических элементов (тяжелые металлы, радионуклеиды,бактериальные токсины и др.), которые могут проникать вплоть до высоких трофических уровней, включая продукты питания людей . Поэтому, перед тем как разработать методику силосования зеленой массы, нами были проведены её испытания экспресс-биотестированием и производственный опыт по биоконтролю скармливания зеленой массы курам-несушкам, изложенные в предыдущих публикациях .

Суммированные результаты исследований показали, что выращенная в условиях ФХ «У Самвела» в соответствии с технологическими требованиями биобезопасности эйхорния не токсична и пригодна к скармливанию разным видам животных.

Экспериментальная методика силосования зеленой массы эйхорнии предусматривает следующие технологические процессы :

- сбор зеленых растений, выращенных в закрытомбиобассейне (вместе с корневой системой),

- механическое измельчение (размеры измельченных частей растения в пределах 4х2х1см),

- обработка методом аэрации поверхности измельченной массы рабочим раствором бактериальной закваски (производство «Укрпролайф») в соотношении, рекомендованном

- трамбование слоев обработанной зеленой массы (толщина каждого слоя не более 5 см) в специально подготовленной таре (пластиковая упаковка на 10 кг и стеклянная ёмкость на 3 кг),

- заполнение тары полностью, упаковка с максимальным удалением воздуха и плотное закрывание вверху всей тары,

- маркировка тары (дата закладки экспериментального образца силоса, количество закваски, др.),

- хранение готовых образцов экспериментального силоса в закрытом виде в условиях помещения лаборатории ФХ при комнатной температуре,

- отбор образцов для оценки качества силоса через 21 день с последующим повтором по мере необходимости.

По разработанной нами методике приготовления экспериментальных образцов силоса из зеленой массы эйхорнии была подана заявка на патентование (патент – корисна модель) в ГУ Институт зерновых культур НААН (Днепр).

1.Эйхорния, выращенная в закрытомбиобассейне ФХ «У Самвела»: из этих растений отобраны пробы для экспресс-биотестирования на общую токсичность, а также приготовлена зеленая масса для экспериментального силосования.

2.Для экспериментального силосования отбирали средние пробы растений эйхорнии вместе с подводной частью (корневой системой).

3.Общий вид измельченной зеленой массы эйхорнии, приготовленной для силосования.

4.В один из экспериментальных образцов силоса из зеленой массы эйхорнии было добавлено 10% суспензии хлореллы, с целью определения потенциальной возможности повышения биологической ценности силосуемой массы (повышение содержания протеина, микроэлементов, др.)

5.Общий вид силоса из зеленой массы эйхорнии, приготовленного по экспериментальнойметодике (срок хранения – 3 месяца).

6.Для сравнения: общий вид образца силоса кукурузного в составе монокорма для дойногостада коров, приготовленного по традиционной методике (срок хранения — 3,5 месяца).

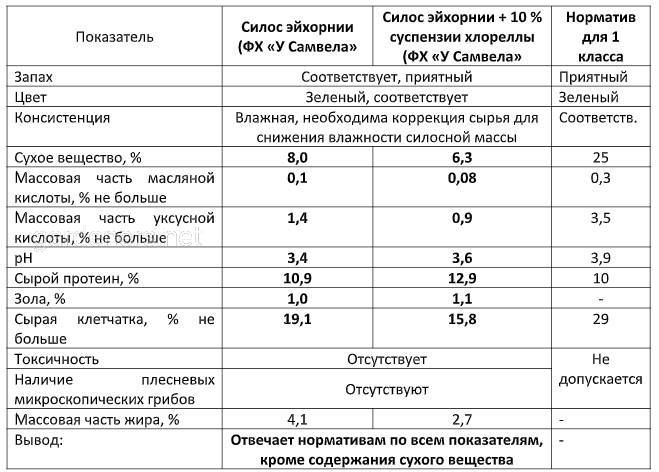

В соответствии с технологией приготовления силоса из высокобелковых культур , нами были отобраны образцы экспериментального силоса после 21 дня от закладки для анализа качества. Комиссионно проведенный органолептический анализ показал хорошее качество продукта: приятный фруктово-хлебный запах, зеленоватый цвет, отсутствие признаков порчи, плесени, гнили. Отмечено несколько более высокая, чем желательно, влажность силоса, что связано с высокой влажностью закладываемого сырья. Образцы экспериментального силоса выглядели и пахли лучше, чем взятые для сравнения образцы силоса из кукурузы . Результаты химико-аналитического лабораторного испытания подтвердили выводы о пригодности экспериментальных образцов силоса из эйхорнии для использования в кормлении животных. В целом по всем показателям силос отвечал требованиям первого класса , но отмечено наличие повышенной влажности, что требует усовершенствования технологии силосования с учетом биологических особенностей растений – гидробионтов.

Данные лабораторных исследований качества экспериментальных образцов силоса из зеленой массы эйхорнии (с корнями)

Нами был проведен производственный демонтрационный эксперимент по поеданию экспериментального силоса жвачными животными, а именно – коровами и телятами, которые содержались в разных хозяйствах (опытная ферма клиники ветеринарного факультета ОДАУ и молочный комплекс агрофирмы «Петродолинская»). Все обследованные животные находились под контролем ветеринарной служб на протяжении опыта и затем в течение месяца и не отмечено признаков отрицательного влияния на здоровье коров и телят поедания нового для них корма.

Дойные коровы с аппетитом поедают экспериментальный силос из эйхорнии (АФ «Петродолинское», молочный комплекс, март 2018 г.)

Таким образом, суммируя результаты наших исследований можно сделать вывод о перспективности выращивания в условиях Одесской области эйхорнии и применении этой культуры в кормлении продуктивных животных, как в виде добавки в рацион свежих растений, так и после силосования. Для эффективного использования всех возможностей этой высокобелковой культуры следует более глубоко изучить её биологические особенности как продуцента биомассы, а также перспективы ботанического очищения токсичных отходов животноводческих ферм.

Источник

Выращивание нетрадиционных кормовых культур

Текст: С. Т. Эседуллаев, канд. с.-х. наук, директор; Н. В. Шмелева, науч. сотр.; М. С. Шаталов, науч. сотр., ФГБНУ «Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

Одно из важнейших направлений растениеводческой отрасли — возделывание различных кормовых культур. Технологии их дешевого и качественного производства являются основным фактором снижения себестоимости животноводческой продукции и повышения ее конкурентоспособности, увеличения продуктивности сельхозживотных и отрасли в целом.

Значимым показателем, характеризующим полноценность рационов, является содержание в них питательных веществ, однако традиционные кормовые культуры не всегда выступают лидерами в этом аспекте. Кроме того, за многие годы в нашей стране сложилась практика наращивания объемов производства растениеводческой продукции без учета ее качества, без внедрения новых кормовых культур, подходов и технологий в кормопроизводстве. Подбор составляющих рациона и методик заготовки кормов осуществляется не по принципу удешевления кормовой единицы, а на основе упрощенных вариантов, не требующих больших усилий.

Решить проблему выращивания растениеводческой продукции хорошего качества в достаточном количестве можно посредством расширения видового состава возделываемых кормовых растений. Для этого в структуру посевных площадей следует включать новые высокоурожайные и высокопитательные пластичные культуры, способные реализовать свой потенциал продуктивности в конкретном регионе и обеспечивать получение требуемого объема кормов при минимальных трудовых и материальных затратах.

Так, в Верхневолжском регионе, в том числе в Ивановской области, кормовой клин представлен злаковыми травами и разнотравьем, продуктивность и питательная ценность которых невелика, а также клевером луговым, являющимся основной бобовой культурой для укосного использования. При создании оптимальных условий его урожайность на дерново-подзолистых почвах составляет 30–40 т/га зеленой массы, что соответствует 9–12 ц/га переваримого протеина. При правильном размещении и соблюдении агротехники растение достигает подобных показателей без применения азотных удобрений. Своевременно и технологически правильно убранное сено клевера по содержанию белка уступает только люцерновому. Однако выращивание данной культуры имеет определенные недостатки, среди которых подкисление и снижение плодородия дерново-подзолистых почв. Кроме того, агроценозы на базе клевера лугового недолговечны, так как срок их службы составляет 2–3 года, а продуктивность во многом зависит от погодных условий, которые в данном регионе контрастны, что делает получение стабильных урожаев кормовых трав проблематичным. При этом данная культура предъявляет повышенные требования к уровню влаги: хорошие результаты она дает в районах с годовым выпадением осадков не менее 400–450 мм, а недостаток увлажнения вызывает изреживание травостоя.

Более долговечной многолетней бобовой культурой с высоким качеством зеленой массы и способностью повышать плодородие почвы благодаря активной симбиотической работе корневой системы является козлятник восточный, мало распространенный в Верхневолжском регионе. Расширение посевов этого растения — экономически выгодное решение, так как затраты на его возделывание в 2–3 раза ниже, чем у традиционных кормовых культур. Он отличается от них рядом существенных преимуществ, главное из которых — стабильно высокая продуктивность. Урожай зеленой массы за два укоса в Нечерноземной зоне достигает 400–500 ц/га и более, при этом травостой способен с годами не изреживаться, а загущаться, давая самый ранний корм весной — на 2–3 недели раньше клевера, люцерны и даже озимой ржи. Козлятник обладает высокими кормовыми достоинствами и облиственностью, неосыпаемостью листьев при уборке и заготовке сена, способностью повышать почвенное плодородие путем накопления в почве до 300 кг/га общего азота, а также хорошей для бобовых культур семенной продуктивностью. Благодаря глубокой и мощной корневой системе данное растение способствует переводу соединений фосфора из подпахотного горизонта в пахотный, а также удерживает от вымывания подвижные формы калия, закрепляя их в составе органического вещества. Обеспеченность кормовой единицы протеином превосходит зоотехническую норму в 1,4–1,6 раза, а сборы обменной энергии достигают 66 ГДж/га. Козлятник восточный можно размещать в выводных полях севооборотов при ежегодном двух- или трехукосном использовании в течение 7–8 лет, а также применять на внесевооборотных участках, простаивающих длительное время — более 15–20 лет, проводя приемы омолаживания и получая при этом высокие урожаи кормовой массы.

АДАПТИРОВАТЬ К УСЛОВИЯМ

Неплохой заменой клеверу является люцерна, которая превосходит его по засухоустойчивости и может сохраняться в травостоях до 5–7 лет и более, в то время как срок жизни первой культуры не превышает трех лет. Люцерна имеет существенное агротехническое значение: она обогащает почву азотом в объеме 160–220 кг/га, улучшает ее физические, биологические свойства и структуру, повышает в ней содержание органического вещества. Культура обладает высокой урожайностью, отличается достаточной холодо- и зимостойкостью. Однако при скармливании кормов только с большим количеством белка у жвачных животных может произойти белковый перекорм, в результате чего снизится их усвояемость. В этом случае важно соблюдать оптимальное сахаропротеиновое соотношение путем введения в рационы кормов, отличающихся высоким содержанием водорастворимых углеводов. Они не только повышают эффективность использования растительного белка, но и увеличивают продуктивность поголовья. По данным ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», оптимальным является соотношение, при котором в траве содержатся 15–16 процентов протеина, 20–24 процента клетчатки, 10–14 процентов водорастворимых сахаров.

Люцерна — относительно новая культура для Верхневолжского региона. Ее прежние сорта предъявляли повышенные требования к почве, особенно к ее кислотности. С учетом того, что в последние годы площадь кислых участков на данной территории увеличилась, интерес к этому виду у сельхозпроизводителей оказался невысоким.Между тем хорошо себя зарекомендовали сорта нового поколения, созданные селекционерами ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса». Они отличаются повышенной продуктивностью и толерантностью к кислым почвам, а также значительным хозяйственным долголетием, составляющим 7–8 лет. Одна кормовая единица люцерновой биомассы содержит 170 г протеина и 70–75 г сахара. При этом оптимальное сахаропротеиновое соотношениенаходится в пределах 0,8–1,1.

Заготовить сбалансированный по белку, углеводам и энергии корм с низкой себестоимостью позволяют смешанные посевы многолетних растений. Используемые сегодня в хозяйствах Верхневолжья традиционные виды злаковых трав, например тимофеевка луговая, овсяница луговая, кострец безостый и другие, при высоких показателях долголетия имеют недостатки, в частности сравнительно невысокое содержание водорастворимых углеводов. Поэтому в состав бобово-злаковых травосмесей при создании сеяных травостоев помимо общепринятых видов необходимо включать новые перспективные растения, отвечающие высоким требованиям по качеству корма и урожайности. Одной из таких культур является фестулолиум — новое высокоурожайное растение с увеличенным содержанием сахара. Он представляет собой межродовой гибрид овсяницы и райграса, отличающихся высокой и стабильной урожайностью, значительной энергетической и протеиновой питательностью по сравнению с традиционными видами, достаточной зимостойкостью.

В Западной Европе в силу более благоприятных климатических условий лугопастбищное хозяйство базируется на широком использовании пастбищного или итальянского райграсов. По сравнению с другими злаковыми травами они имеют увеличенное содержание водорастворимых углеводов в сухом веществе и характеризуются высокой семенной продуктивностью. Попытки прямой интродукции райграсов из Западной Европы в Россию или их селекционное улучшение не решили полностью всех проблем. В частности, не удалось создать долголетние адаптивные формы со стабильной по годам продуктивностью и подходящей зимостойкостью, поскольку это достаточно сложный процесс. Однако с помощью приемов гибридизации можно создавать межвидовые и межродовые гибриды путем передачи признаков от одного вида и рода к другому, например хорошую зимостойкость овсяницы луговой передать райграсам. Таким способом в конце 70-х годов прошлого столетия в ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса» был получен фестулолиум. Он представляет собой многолетний рыхлокустовой злак озимого типа развития с интенсивным побегообразованием, отавностью, отзывчивостью на удобрения, хорошей поедаемостью, продуктивностью, питательностью и устойчивым долголетием в травостоях. В последнее время его стали широко использовать в качестве компонента в травосмесях наряду с другими видами злаковых трав.

Сегодня широкое внедрение перспективных кормовых культур в Верхневолжском регионе сдерживается по причине неизученности важнейших технологических приемов: особенностей методики возделывания и формирования урожая в одновидовых и смешанных посевах, оптимального соотношения компонентов в сложных травосмесях, их продуктивности и качества готового корма по сравнению с показателями других многолетних трав. По этой причине специалисты ФГБНУ «Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в 2008–2016 годах провели ряд опытов по возделыванию новых кормовых растений на полях научного учреждения.

Результаты исследований показали, что козлятник восточный ежегодно обеспечивал большие сборы высокобелкового корма. В среднем за два укоса урожайность зеленой массы достигала 360 ц/га, сухого вещества — более 60 ц/га, кормовых единиц — 50–52 ц/га, переваримого протеина — 8–9 ц/га. После уборки хозяйственной части урожая в почву поступало до 166 ц/га сухой массы ПКО, равносильной внесению 40–50 т/га навоза и до 250 кг/га азота, источником которого являлись не только растительные остатки, но и активная симбиотическая деятельность посевов. Кроме азота в пахотный горизонт из подпахотного слоя глубокая стержневая корневая система поднимала до 100 кг/га доступного для растений фосфора и до 150 кг/га калия. Таким образом, корни этой культуры выступали как биологический рыхлитель, улучшая структуру участка и его водопроницаемость.Подпокровный высев козлятника восточного являлся эффективным способом борьбы с сорняками в первый год жизни. В этот период засоренность посевов снижалась до 70 процентов, и возникала возможность в год закладки травостоев получать дополнительно до 30 ц/га зерна ячменя. Урожайность зеленой массы козлятника восточного при беспокровном высеве в среднем за семь лет была выше на 93 ц/га, сухого вещества — на 16,4 ц/га, чем при посеве под ячмень. В последнем случае посевы еще в первый год жизни испытывали некоторое угнетение, что сказалось на продуктивности травостоев и в последующие годы. Поэтому на протяжении всех лет исследований варианты с подсевом ячменя были более изреженными, а урожаи зеленой и сухой массы — значительно ниже показателей опытных делянок, где культура была высеяна в чистом виде.

Табл. 1. Урожайность зеленой массы и накопление пожнивно-корневых остатков козлятником восточным, в среднем за семь лет

Источник