Аквакультура

Как выращивать осетра в УЗВ: оборудование, технологии, питание и реализация

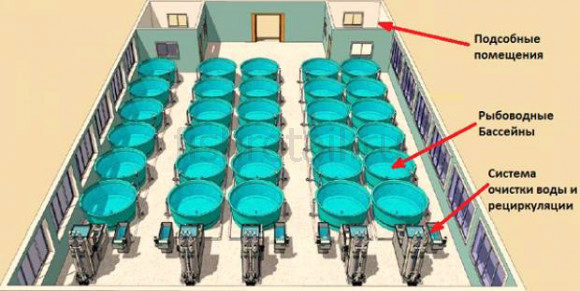

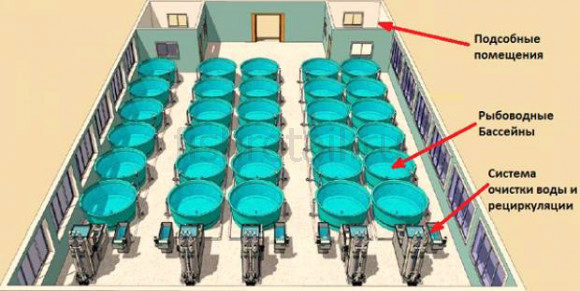

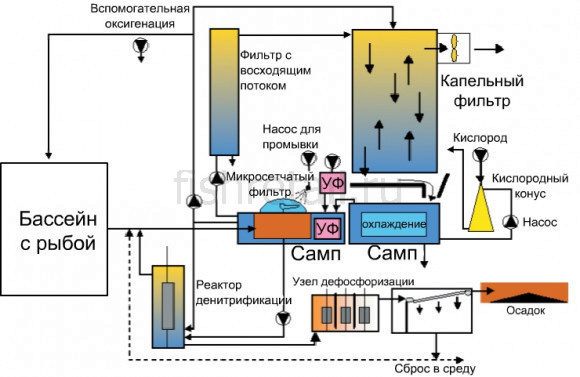

Разведение осетров является делом, сулящим довольно большую прибыль. Заниматься им может каждый, независимо от того, в каком регионе проживает. Это возможно благодаря использованию установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). При их создании только необходимо обеспечить оптимальные условия, а также требуемую площадь. В таком случае рыбное хозяйство формируется из зданий ангарного типа, в которых расположены бассейны и система очистки воды.

Вводная информация

Разведение осетров в УЗВ является подходом, построенным на системе, состоящей из нескольких бассейнов. Они снабжаются фильтрами и приспособлениями, способствующими постоянному обновлению воды. Такой подход позволяет разводить рыбу даже в суровых климатических условиях. Наличие замкнутой и настраиваемой системы позволяет легко достигать оптимальных параметров, необходимых для успешного выращивания рыбы (температурного режима, количества кислорода и так далее). Разведение осетров в УЗВ позволяет достигать необходимого веса для продажи уже через год жизни. Кроме этого, реализации подлежит и икра, которая является очень ценной и стоит недешево благодаря своим ценным пищевым качествам и относительно небольшому предложению.

Насколько это выгодно?

Разведение осетровых в УЗВ как бизнес зарекомендовало себя хорошо – если трудиться, не покладая рук и в соответствии с мнением разума. Так, себестоимость одного килограмма продукции составляет около 600 рублей, что позволяет получать прибыль до 400 рублей. Так, ферма, производящая примерно пять тонн рыбы за год, имеет оборот около пяти миллионов рублей. Из них до двух – это чистая прибыль. Иметь предприятие на уровне рентабельности в 30-60 % — дело вполне возможное. Для выхода на чистую прибыль и полной окупаемости проекта необходимо всего два-три года. Причем следует учитывать, что можно получать не только саму рыбу, но и икру. Иными словами, разведение осетровых в УЗВ как бизнес — дело вполне осуществимое. Но как это реализовать?

Что же для этого необходимо?

Представим, что перед нами стоит задача организации фермы по разведению рыбы, позволяющей получать около пяти тонн в год. Как этого добиться? Что за оборудование УЗВ для разведения осетра нужно? Если кратко, то такой результат позволяет получить:

- Помещение площадью около 125 квадратных метров, обеспеченное водоснабжением, канализацией, отоплением и электроэнергией.

- Кормовой коэффициент составляет 1,4. То есть питания в год необходимо 7 тонн.

- Объем воды – 2100 кубических метров на двенадцать месяцев.

- Потребление электроэнергии — около 5,5 кВт. За год нужно 48 тысяч кВт.

- Минимум два работника на заработную плату 60 тысяч рублей в месяц.

- Необходимое оборудование, которое обойдется примерно в три миллиона рублей.

Как же осуществляется разведение осетра в УЗВ? Полная схема, приведенная ниже, может использоваться как в качестве семейного бизнеса, так и для создания полноценного предприятия.

Бассейны

В первую очередь необходимо позаботиться об оборудовании, с помощью которого обеспечивается содержание рыбы. Безусловно, на первом месте здесь находятся бассейны. Зависимо от их стоимости, емкости и производителя этот пункт потянет как минимум на два миллиона рублей. Для использования подойдут следующие емкости:

- Каркасные конструкции.

- Полипропиленовые.

- Из керамической плитки.

- Металлические емкости, покрытые эмалью.

- С капитальными бетонными стенами.

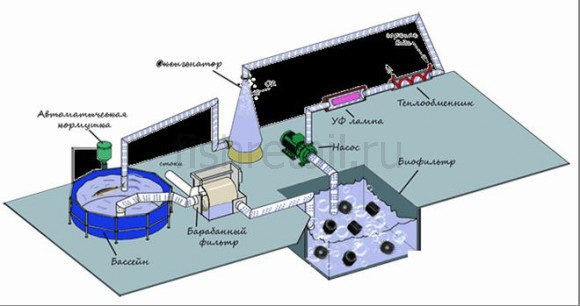

Чтобы выращивать рыбу до 300 грамм, необходимо позаботиться о бассейне прямоугольной или круглой формы. Достаточно, чтобы он был диаметром 1,6 м, а глубиной до 90 сантиметров. Для тех рыбок, чей размер колеблется от 0,3 кг до 2 кг, следует обеспечить бассейн с параметрами 2,2 м и 1,3 м. Следует учитывать, что 1 квадратный метр позволяет выращивать до 60 килограмм осетра. Необходимо позаботиться о том, чтобы осетр жил в благоприятных условиях. Для него необходимо поддерживать температуру на уровне 18-20 градусов Цельсия. Поэтому зимой необходим подогрев, а летом – охлаждение. Для этого в системе предусматривается возможность использования теплообменника.

Технология очистки воды

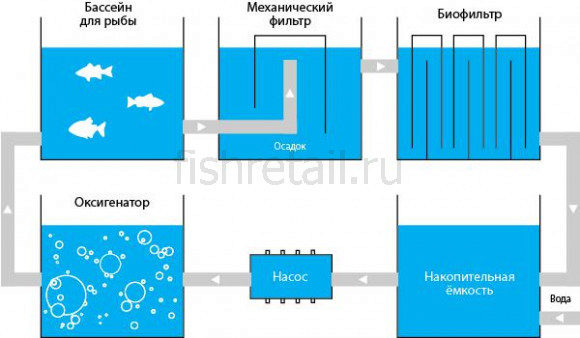

Поскольку бизнес-план по разведению осетровых в УЗВ не предусматривает их вольного выгула, а жить в одной и той же воде проблематично, то необходимо предусмотреть решение проблемы качества их среды проживания. Как же должна проводиться очистка воды?

На первом этапе она проходит механическую фильтрацию. Для этого используются микросетчатые барабаны, вращающиеся в корпусе. Периодически их необходимо чистить от различных твердых частиц, таких как несъеденный корм, фекалии рыб и так далее. Механическая фильтрация позволяет удалять из бассейна такие вредные вещества как нитраты и сульфаты.

Затем можно приступать ко второму этапу. На нем проводится биологическая очистка воды. Оборудование для этого выполняется в виде бетонной емкости, заглубленной в пол. Заполняется она специальными элементами – биозагрузками. Их стоимость составляет около 20 тысяч рублей за одну штуку. Бетонная емкость заполняется водой, после чего начинается аэрация. Этот процесс позволяет удалить углекислый газ из бассейна. Ведь необходимо помнить, что рыбы тоже могут дышать, и им это необходимо.

Третий этап включает в себя денитрификацию. Проводится она с помощью фильтра закрытого типа. Этот этап необходим для того, чтобы понижать количество нитратов, что неизбежно будет происходить после биоочистки. Для разложения этих соединений используется метанол. Этот фильтр обладает низкой пропускной способностью. Данный факт следует обязательно учитывать.

Насосы

Выращивание осетра требует наличие постоянной циркуляции воды. Для этого используется насос, который обойдется в 20 тысяч рублей. С его помощью осуществляется забор свежей воды, после чего она смешивается с основной жидкостью. Ее количество должно быть равно стоку, чтобы обеспечить бесперебойную циркуляцию воды в системе. Технология разведения осетровых в УЗВ уделяет этому моменту особое внимание, не нужно его игнорировать и полагать, что достаточно только очистки используемой жидкости.

Дополнительные моменты

Также для выращивания рыбы используется такое оборудование:

- Ультрафиолетовые лампы. Они необходимы для проведения обеззараживания воды.

- Оксигенератор. Позволяет насыщать воду требуемым количеством кислорода.

- Озонатор. Необходим для обеспечения среды проживания озоном.

- Инкубаторы. Требуются в случаях, когда рыба разводится для икры.

- Кормушки. Позволяют обеспечивать дозированную подачу питания в требуемое время.

Что понадобится дальше для разведения осетров в УЗВ?

Приобретение рыбы

Для начала необходимо обзавестись живностью. Для разведения используются мальки. Их приобретение – это первый этап деятельности. В первую очередь следует завести как минимум десять тысяч мальков. Почему так много? Дело в том, что даже при наличии опытных специалистов их падеж достигает около 60 % от общего количества. Уменьшить это значение возможно, но дело это сложное и затратное. Благо, стоимость их составляет около 20 рублей за штуку, а вес – несколько грамм. Поэтому с их приобретением и транспортировкой проблем возникнуть не должно.

Кстати, на первых рыбках лучше не экономить. Конечно, даже если купить вяленьких мальков и обеспечить им хорошие условия, то со временем они поправятся. Но вот будет потеряно время, больше потребуется средств на их обслуживание, да и о падеже не следует забывать. Поэтому на качестве лучше не экономить.

Как же выращивать рыбу?

Многолетний опыт и экспериментирование позволили отобрать несколько оптимальных методик. Две из них описаны ниже:

- Методика Киселева. Предполагает проведение зарыбления бассейнов два раза в год. Также предполагает и сбор урожая раз в полгода. Недостатком этой методики является то, что сложно набрать большой вес за такой значительный период.

- Методика Краснобородько. Предусматривает такой подход к разведению рыбы, когда урожай собирается с небольшими промежутками, но в малом количестве. Эта система позволяет обеспечить бесперебойную работу благодаря многочисленным фильтрам очистки воды, приспособления ее обеззараживания, насосам и периодическому обновлению жидкости. Эта методика предполагает исключительно одноразовое зарыбление бассейнов. Она позволяет максимально уменьшать требуемую для разведения площадь в плане размещения оборудования, а также количества бассейнов.

Получение икры

Разведение осетров в УЗВ используется не только для получения рыбного мяса. Осетры позволяют получать еще и такой деликатес как икра. В таком случае необходимо сделать две независимые установки замкнутого водоснабжения. Первая используется для маточного стада, тогда как вторая – для производителей. Особенность вторых заключается в том, что они должны пребывать в холодной воде.

В первый год урожай особенно размерами не впечатляет – самки дают до восьми процентов от своего собственного веса. Не слишком много. Но вот на второй год этот показатель может достигать значения в 20 %! Вот что собой представляет разведение осетровых в УЗВ. Технологии и чертежи позволят создать представление о том, как все должно быть. А уж реализация позволит создавать устройства абсолютно на любой вкус.

Источник

Тема 11. Разведение и выращивание осетровых рыб индустриальными методами

Семейство осетровых (Acipenseridae) содержит 4 рода:

Ложные лопатоносы (Pseudoscaphirhynchus)

Большое хозяйственное значение имеют род белуги (Huso huso) и осетры(A.guldenstadti – русский осетр, A. stellatus — севрюга, A. medirostris – сахалинский осетр, A. baеrii Brant- сибирский осетр, A. chrencki Brandt- амурский осетр, A. ruthenus — стерлядь). Проводятся работы по воспроизводству и выращиванию калуги (Huso dauricus)(рис. ).

В недалеком прошлом (1977 г.) уловы осетровых только в Волго-Каспийском районе достигали — 27 тыс. т, а в 1999 г. они составили лишь 0,6 тыс. т. Основная добыча проходила в Каспийском и Азовском морях. В последнее время в результате антропогенной нагрузки резко сократилась численность осетровых. При предельно низком вылове в Волге объем браконьерской добычи в 11 раз превышает его (Сливка и др., 1999). Заводское воспроизводство остается единственным источником формирования маточного поголовья и сохранения биологического разно образия осетровых (Амбросимова, Васильева, 1999).

Становление индустриального осетроводства приходится на начало 90-х гг. ХХ века, когда наметилось массовое разведение и выращивание осетровых на теплых водах ГРЭС, ТЭС и АЭС.

Основные пути развития товарного осетроводства определены еще в 80 –х годах и составляют три направления:

1. Полноцикловая пастбищная аквакультура. Зарыбление озер и водохранилищ молодью осетровых.

2. Выращивание в обычных рыбоводных прудах в моно- и поликультуре.

3. Индустриальное осетроводство, основанное на интенсивных методах.

При прудовом методе: оптимальными являются земляные пруды-садки площадью 0,1 га глубиной 2,5-3 м или бассейны площадью до 20 м и глубиной до 1,5 м при хорощем водообмене. Рыбопродуктивность в таких рыбоводных емкостях по сравнению с прудами площадью более 1 га в 4 раза больше.

Для оснащения товарного осетроводства при интенсивном выращивании в хозяйствах индустриального типа и пастбищной аквакультуры в условиях малых водоемов (водохранилищ, ильменей и др.) необходимо:

— обеспечение соответствующей материально-технической базой;

— разработка полноценных рецептур корма для осетров разного возраста;

— разработка действенных профилактических мероприятий с улучшением качества воды и лечения различных заболеваний;

— проведение селекционных работ для формирования ремонтно-маточных стад гибридных форм осетровых с высокими продуктивными свойствами;

— раззработка и совершенствования биотехнологии зимнего содержания разновозрастных осетровых, в то числе производителей, с целью снижения отходов.

Основным объектом товарного выращивания в рыбоводных хозяйствах на теплых водах является бестер — гибрид белуги и стерляди, обладающий хорошим темпом роста, высокой жизнеспособностью и широкой экологической пластичностью. Его можно легко приучить к питанию искусственными кормами. Самцы бестера становятся половозрелыми в возрасте 3-4 года, самки – 6-8 лет.

Широкое распространение в товарном осетроводстве получил также сибирский (ленский) осетр. В естественных условиях эти рыбы обитают в суровых условиях короткого вегетационного периода, длительной зимовки, низкой кормовой обеспеченности Они могут питаться при низких зимних температурах, в том числе подо льдом. Ленский осетр в природных условиях становится половозрелым при массе 1-2 кг (возраст 9-12 лет). Нерест его происходит в июне-июле при температуре воды 14-18 0 С.

При выращивании в хозяйствах на теплых водах значительно ускорилось половое созревание осетра: самцы становятся половозрелыми в 3-4 года, самки – в 6-7 лет. Нерест сдвигается на апрель-май. Уникальные стада осетровых сформированы в хозяйствах г. Алексин, Электрогорск, Новолипецк, Конаково и др. С 1981 г. на Конаковском заводе товарного осетроводства получают потомство ленского осетра, сеголетки которого достигают массы 130-170, двухлетки – 800-1000 и трехлетки 1500-2000 г.

Технологии разведения и выращивания бестера и ленского осетра очень близки. При интенсивном выращивании осетры хорошо растут при температуре 15-25 0 С. При повышении температуры более 25 0 С рост осетровых резко замедляется, хотя они хорошо переносят температуру воды до 27-30 0 С. Гибель их начинается при 34-35 0 С. Бестер и ленский осетр хорошо растут на искусственных кормосмесях в том числе и на гранулированных кормах. В хозяйствах на теплых водах осетровые достигают массы 1,5-2,0 кг в возрасте 3-4 года при этом рыбопродукция срставляет 60 – 85 кг/м 2 .

Технологическая схема разведения осетровых при полноцикличном культивировании включает: 1) содержание производителей; 2) регулирование половых циклов и стимуляцию созревания рыб; 3) получение икры и спермы; 4) оплодотворение и инкубация икры; 5) выдерживание и подращивание личинок; 6) выращивание молоди и посадочного материала; 7) отбор и выращивание племенных особей; 8) формирование маточного стада; 9) выращивание товарной рыбы.

При неполноцикличном выращивании осетровых в хозяйства завозят подрощенную молодь массой не менее 3 г с осетровых заводов. В некоторых случаях завозят икру и личинок при температуре 10-15 0 С.

Выращивание и содержание ремонтных групп и производителей осуществляют в садках площадью 24 м 2 и бассейнах площадью не менее 10 м 2 Бассейны могут быть прямоугольными или круглыми. Глубина воды в садках достигает 2 м, в бассейнах – 1 м. Конечная плотность посадки может составлять 20-30 кг/м 2 при среднем приросте 2-4- летков 1-1,2 кг, более старших возрастных групп – 1,5 – 2 кг. Плотность посадки племенных групп осетровых должна быть в 2 раза меньше, чем при товарном выращивании рыбы, т.е. не более 50 кг/м 2 .

При температуре воды 24 0 С необходимо подавать в бассейны более холодную воду из естественных водоемов. Водообмен в бассейнах должен осуществляться не менее 2 раз в ч.

Созревание и получение половых продуктов. В хозяйствах на теплых водах зрелые, готовые к нересту производители встречаются с октября по апрель. Икру от них получают при температуре 11-18 0 С, но лучше при 13 – 16 0 С. Регулируя температуру воды, можно добиться готовности производителей к нересту в удобные сроки.

Перед нерестом производителям делают инъекции гипофиза осетровых рыб или карпа (доза вдвое больше). Норма гипофиза осетровых для самок равна 2-4 мг/кг массы тела, для самцов – 2 мг/кг массы тела. Перед инъецированием самок и самцов размещают в отдельные бассейны размером 2х2 м.

Момент готовности самок к овуляции икры определяют визуально. При надавливании на брюшную полость из генитального отверстия вытекают половые продукты. Существуют несколько способов получения икры у осетровых рыб.

Первый способ. Перед получением икры самок забивают. Чтобы кровь не попала в таз с икрой, так как это может ухудшить качество икры, самку обескровливают путем перерезания хвостовой или жаберной артерии. Места разреза обмывают водой, забинтовывают, чтобы кровь не попала на икру. Самку поднимают за голову через перекладину или блок и закрепляют в вертикальном положении. Под брюшко подставляют таз, часть икры свободно стекает в таз, затем разрезают брюшко вверх от генитального отверстия на 20-30 см и вынимают основную порцию икры, а после этого увеличивают разрез почти до головы и извлекают оставшуюся икру. От каждой самки икру отбирают в отдельную посуду.

Второй способ. Многократное сцеживание У самок осетровых обычным путем может быть сцежена только порция икры, поступившая из полости тела в яйцеводы, которая составляет очень незначительную часть плодовитости самки. Следующее заполнение яйцеводов икрой происходит лишь через некоторое время. Методика многократного сцеживания предусматривает получение икры из яйцеводов самок небольшими порциями в течение длительного периода времени. Интервалы между последовательными сцеживаниями составляют обычно от нескольких минут до двух часов. Процедура сцеживания всей икры от одной самки растягивается на 6-12 и более часов. Впервые эту методику использовали на стерляди Э.Д. Пельцам (1886). Позднее ее применяли многие другие исследователи на различных видах осетровых (Персов, 1957; Михеев, 1972; Williot, Brun, 1982, 1983; Arlati et al., 1988; Шубравый и др., 1989; Arlati, Bronzi, 1995; Smith et al., 1995). Недостатками многократного сцеживания являются длительность, трудоемкость, ухудшение качества икры в последних порциях и неполное сцеживание. Эта технология непригодна для крупномасштабного производства и в настоящее время в рыбоводных хозяйствах России не используется.

Третий способ. Нерест инъецированных рыб в бассейнах. В конце 1950-х годов П.С. Ющенко (1961, 1964) разработал конструкцию специальных бассейнов для нереста осетров. Самцы и самки после гипофизарных инъекций помещались в эти бассейны и самостоятельно нерестились. Икра, по мере ее выметывания, быстро выносилась из бассейнов до приобретения ею клейкости. Собранную икру обесклеивали и помещали в инкубационные аппараты. Эта технология однако не вышла за рамки эксперимента.

Существуют также предложения по созданию нерестовых каналов с гравийным дном и быстрым течением, имитирующих места естественного размножения осетровых (Державин, 1953, 1954; Березовская и др., 1955). Однако эти сооружения предлагается использовать для обеспечения нереста диких производителей, а не для содержащихся в неволе маточных стад.

Четвертый способ -«кесарева сечения» (метод частичного вскрытия брюшной полости с последующим наложением хирургических швов). Этот метод был разработан И.А. Бурцевым (1969) для получения икры от выращенных в прудах гибридов осетровых. Впоследствии метод «кесарева сечения» был использован многими другими исследователями на различных видах осетровых и веслоносе Polyodon spathula (Jegorow, Muslin, 1971; Новик, 1981; Шилов, Хазов, 1982; Williot, Roualt, 1982; Львов, 1984; Зеленин, Фоменко, 1986; Виноградов и др. , 1987; Львов и др. , 1992; Shovelnose sturgeon, 1993; Smith et al. ,1995; Steffens, Jahnichen, 1995). Различные варианты этого метода сводятся к вариациям в размере и месте нанесения разреза и методике наложения хирургических швов. Хотя осетровые являются достаточно живучими и обычно быстро выздоравливают после «кесарева сечения», некоторые рыбы все же погибают, особенно при недостаточной опытности рыбоводов. Дикие производители переносят эту операцию хуже, чем доместицированиые. Метод «кесарева сечения» достаточно трудоемок и не позволяет работать с большими производственными партиями рыб.

Первую порцию икры от самки получают путем отцеживания. Затем самку помещают в специальный станок и делают на брюшной стенке на уровне 4-5 брюшных жучек, считая от хвоста, и на расстоянии 1,5-2 см от средней длины брюшка разрез длиной 5-7 см. Через него сливают примерно половину икры, а оставшуюся икру полностью извлекают из полости тела ложкой или рукой. После удаления икры разрез зашивают кетгутом, капроновыми или шелковыми хирургическими нитками с помощью хирургической иглы. Шов заживает в течение 1-2 мес.

Прооперированных самок содержат в бассейнах с гладким дном. Для осеменения икры берут сперму от трех самцов путем отцеживания катетером в пробирку или стаканчик. Хранят сперму в затененном и прохладном месте.

Пятый способ — надрезания яйцевода. Этот метод разработан С.Б. Подушка в 1985-1986 г г., прошел многолетние успешные испытания в ряде рыбоводных хозяйств и с каждым годом получает все более широкое распространение и признание. На рисунке показано расположение яичников и яйцеводов в полости тела самок осетровых. Яичники осетровых не имеют собственной полости, и овулировавшая икра попадает непосредственно в полость тела. Перед тем, как попасть во внешнюю среду яйца должны пройти через яйцеводы. Яйцеводы осетровых представляют собой две длинные трубки, расположенные в дорзо-латеральных частях брюшной полости. Как показало анатомическое исследование А. Машковцева (Maschkowzeff, 1934). собственно яйцеводами являются лишь передние участки этих труб, а остальные их части являются мочеточниками, однако в рыбоводной литературе обычно используется название «яйцеводы» для всей структуры. Воронки яйцеводов значительно удалены от генитального отверстия в краниальном направлении. Эти анатомические особенности половой системы самок объясняю, почему у осетровых нельзя сцедить всю овулировавшую икру сразу. Массаж брюха от головы к хвосту приводит к выдавливанию икры только из яйцеводов, после чего их стенки спадают, и дальнейшее сцеживание оказывается невозможным. После надреза каудального участка одного из яйцеводов овулировавшая икра может поступать к генитальному отверстию непосредственно из полости тела, минуя яйцеводы, и сцеживание икры можно осуществлять обычным путем, как у костистых рыб.

Икру оплодотворяют мокрым методом при разбавлении спермы в 100-200 раз в зависимости от концентрации спермиев в эякуляте. В течение 3-5 мин. икру со спермой перемешивают круговыми движениями, затем сливают излишнюю жидкость. После промывания икры ее помещают в аппараты для обесклеивания. При отсутствии аппарата обесклеивание проводят в тазу, перемешивая икру рукой. Отмывка клейкой икры считается законченной, если в течение 5 мин. икринки не приклеиваются друг к другу или стеклу.

Инкубируют икру в аппаратах Ющенко или «Осетр».

Инкубационный аппарат Осетр. Состоит из каркаса, двух емкостей, с рыбоводными ящиками, перекидных ковшей, водоподающего желоба, сливных лотков и сортировочного устройства. Инкубация икры проходит во взвешенном состоянии, которое обеспечивается колебательными движениями рыбоводных ящиков. Они под действием силы тяжести воды быстро погружаются, а по мере ее вытекания – всплывают. Цикл повторяется вновь. После вылупления эмбрионы с током воды по сливным лоткам поступают в сортировочное устройство, где происходит отделение жизнестойких особей. В аппарат можно загрузить до 30-40 кг (2,88 млн икринок белуги или осетра), или до 32 кг (3,2 млн. икринок севрюги). В аппарате имеется 16 инкубационных ящиков. Общий расход воды составляет до 4,8 м 3 /ч (1,33 л/с).Аппарат имеет габариты 340 х 160 х 148 см при общей массе 480 кг. Сравнительно с аппаратом Ющенко он позволяет увеличить выход жизнестойких личинок на 23 %, улучшить условия работы рыбоводов, увеличить производительность труда в 2 раза и снизить расход воды.

Аппарат Ющенко образца 1961 г.(Ю-IV) применяется для инкубации обесклеенной икры осетровых. Аппарат металлический, передвижной, сложный по устройству, но простой в эксплуатации. Основу его составляет ванна размером 70 х 62 х 21 см, которая установлена на раме, выполненной из металлических трубок (рис.). Внутри ванны находится блок четырех лопастей. Над лопастями находится сетчатая инкубационная рама, вмещающая до 2,5-3 кг икры осетровых рыб. При работе аппарата вода из ванны вытекает через уровенную трубку в лоток, а из него в ковш. С наполнением ковша (объем 1,8 л), он под действием силы тяжести начинает опускаться вниз, преодолевая тяжесть противовеса. В нижнем положении ковш сбрасывает воду через сифон. Освобожденный от воды ковш возвращается в исходное положение. При каждом ходе ковша тяга воздействует на центральный рычаг, который вращает вал. Вал, в свою очередь, при помощи крайних рычагов и шатунов приводит в движение блок четырех лопастей благодаря чему икра периодически перемещается. При расходе воды в аппарате 4 л/мин лопасти начинают работать через каждые 40 с. Максимально возможный расход воды в аппарате составляет 27 л/мин.

Аппарат Ющенко (Ю-II) образца 1954 г. не уступает по надежности аппарату Ю-IV, превосходя его по количеству инкубируемой икры. Он имеет не одну, а 4-5 инкубационных секций (рис.). Его монтируют на столе. Каждая секция состоит из двух металлических ящиков: наружного — прямоугольной формы (размер 73 х65 х 27 см) и внутреннего – полуовального с сетчатым дном (65 х 56 х 27 см). Между дном наружного ящика и сетчатым дном внутреннего ящика имеется свободное пространство.

В аппарат можно загрузить (тыс. икринок) 300-450 — белуги, 500-600 – осетра, 600-750 севрюги и 600-720 – шипа. при периодичности движения лопасти 3-4 раза в минуту.

При завершении инкубации икры открывают задвижку конусного лотка и спускают вылупившихся предличинок вместе с вытекающей водой в сборный лоток. Полный сброс воды из секции в сборный лоток производится через клапанный край наружного ящика. Имеется модернизированный вариант этого аппарата с 8-10 секциями.

В период инкубации икры при возникновении развития сапролегнии необходимо проводить лечебные мероприятия раствором малахитового зеленого, фиолетового «К» или формалином. Для этого на 10-15 мин прекращают водоподачу и создают концентрацию фиолетового «К» – 5 мг/л, малахитового зеленого – 5 мг/л, формалина 15 см 3 40 % — ного формалина с поваренной солью (0,5 %-ный раствор) на 1 л воды. Икру с показателем оплодотворения 90% начинают обрабатывать на стадии средней гаструлы, при более низком- на стадии желточной пробки.

Выход предличинок от оплодотворенной икры обычно составляет для белуги – 70-75, для гибридов – 70-75 и для осетра – 75-80 %. Концентрация свободных эмбрионов в накопителе не должна превышать 500 экз./л. Учет личинок при пересадки ведут эталонным методом.

Выращивание молоди в лотках и бассейнах

Свободных эмбрионов выдерживают в течение 12-14 сут при температуре 14-15 0 С и 10 сут. при температуре воды 18 0 С. При плотности посадки 3-5 тыс. шт./м 2 их выдерживают в лотках или квадратных бассейнах площадью 1-4 м 2 . Выживаемость личинок составляет 60 % при водообмене 30 мин и температуре воды 17-20 0 С.

Корма и кормление осетровых. Кормление осетровых является важнейшей составляющей технологии разведения и выращивания в индустриальных условиях. Содержание протеина в кормах может достигать 52 % (табл.64)

Ремонтные группы и производителей кормят гранулированным кормом РГМ-9ПО (РГМ-5В) и ОПК-1 с диаметром гранул 4,5-7,0 мм. Суточные дозы корма зависят от массы рыб и температуры воды (табл 65).

Суточная норма корма для производителей ленского осетра,

| Температура, 0 С | Масса рыбы, г | |

| 400-800 | 800-1500 | более 1500 |

| 2,1 | 1,7 | 1,5 |

| 3.2 | 2,7 | 2,2 |

| 4,0 | 3,2 | 2,6 |

| 5,0 | 3,7 | 3,3 |

Осетры хорошо потребляют рыбу и пастообразный корм, состоящий из рыбного фарша (50 %), рыбной (13 %), мясокостной (7 %), и кровяной муки (5 %), дрожжей (8 %), льняного и подсолнечного шротов (5 %), пшеничной муки (2 %), фосфатов (6 %), растительного масла (2 %), рыбьего жира (1 %) и витаминного премикса (1 %). Величина суточного рациона пастообразного корма в первое лето составляет 20-30 % от массы рыбы, во второе – 6-10 %, в третье – 4-6 %, зимой – 2-4 % массы рыбы.

Осетровых кормят 4 раза в день в теплое время года и 1-2 раза в день в холодный период года.

Начало активного питания наблюдается при массе личинок 35 мг. Хорошим ориентиром начала кормления служит исчезновение меланиновой пробки. При задержке кормления у личинок появляется агрессивность: они хватают друг друга за грудные плавники зубами, откусывая края. Кормят личинок стартовым кормом СТ-07 и СТ-4А3 ( табл. 66).

К искусственному корму добавляют 10-15 % живого корма (науплии артемии салина, олигохеты, пресноводный зоопланктон). особенно в течение первого месяца выращивания. В это время личинок кормят круглосуточно через каждые 2 ч в зависимости от поедаемости корма. После того как они достигнут массы 3 г, их кормят через 3-4 ч. Размер кормовых частиц должен соответствовать массе молоди (табл.67)

Суточная доза корма для сеголетков массой 5-50 г составляет 5-7%,более50 г – 3-5 % (табл. 68)

При выращивании в садках бестера и ленского осетра суточная норма корма должна быть увеличена вдвое.

Продолжительность подращивания личинок до массы 1 г равна 50 сут, до 3 г – 70-80 сут. при водообмене 2-3 раза в ч и выходе 50 %. Кормление осуществляют согласно нормам (табл. 69)

Количество гранулированного корма для осетровых в сутки в зависимости от температуры воды и средней массы тела, %

| Т 0 С | Масса рыбы, г | ||||||

| 3-20 | 20-50 | 50-150 | 150-300 | 300-500 | 500-1500 | Более 1500 | |

| 12-17 | 6-8 | 5-7 | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 2-3 | 1,2-1,7 | 0,7-11 |

| 17-20 | 7-10 | 5-8 | 4-5 | 3-4 | 2,5-3,5 | 1,5-2,0 | 1-1,5 |

| 20-24 | 8-10 | 6-8 | 4,5-5,5 | 4-5 | 3,5-4 | 2-3 | 1,3-1,8 |

| 24-27 | 6-8 | 5-7 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 1,0-1,3 | 0,7-1 |

При массе 3 г молодь пересаживают в садки и бассейны. Плотность посадки в бассейны площадью 10-15 м 2 составляет 400 шт./м 2 , в садки – 300 шт./м 2 . В конце периода выращивания сеголетки осетровых достигают массы 60-100 г при выживаемости 50-60 % (от молоди массой 3 г). В зимний период их содержат при плотности посадки 200 шт./м 2 .

Товарных двухлетков осетровых рыб выращивают при плотности посадки 50-100 шт./м 2 , трехлетков – 25-50 шт./м 2 . В бассейнах плотность должна быть меньше, так как они сильнее загрязняются экскрементами и остатками корма. Полный водообмен должен осуществляться 3 раза в 1 ч. Кормят рыб гранулированными кормами БМ -1А3, ПБС –4. Суточная норма сухих гранул составляет 5-10 % массы рыб, влажных – 10-15 %. Рыб кормят 2-3 раза в сутки. Количество гранулированного корма зависит от температуры воды и средней массы рыб (см. табл.69). Рыбопродуктивность обычно составляет 25-30 кг/м 2 (табл. 70)

Рыбоводно-биологические нормативы выращивания осетровых

Источник