ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

4.4. ОБЩАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ МИКРОБНОГО СИНТЕЗА

Большое разнообразие биотехнологических процессов, нашедших промышленное применение, приводит к необходимости рассмотреть общие, наиболее важные проблемы, возникающие при создании любого биотехнологического производства. Процессы промышленной биотехнологии разделяют на 2 большие группы: производство биомассы и получение продуктов метаболизма. Однако такая классификация не отражает наиболее существенных с технологической точки зрения аспектов промышленных биотехнологических процессов. В этом плане необходимо рассматривать стадии биотехнологического производства, их сходство и различие в зависимости от конечной цели биотехнологического процесса.

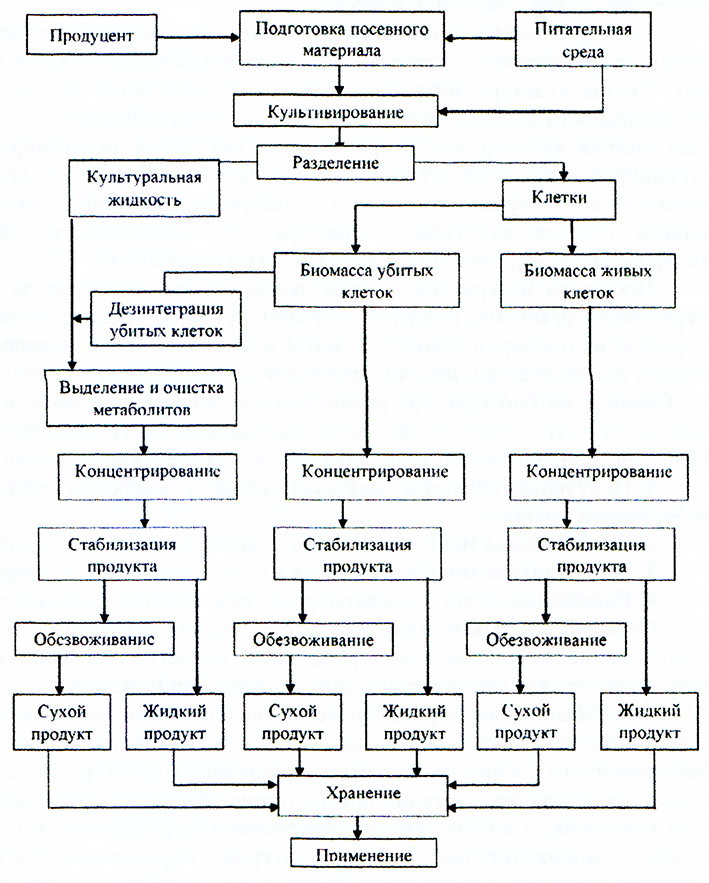

На рисунке 15 представлена принципиальная биотехнологическая схема производства продуктов микробного синтеза.

Принципиальная биотехнологическая схема производства продуктов микробного синтеза

Существует 5 стадий биотехнологического производства.

Две начальные стадии включают подготовку сырья (1) и биологически действующего начала (2). В процессах инженерной энзимологии они обычно состоят из приготовления раствора субстрата с заданными свойствами (рН, температура, концентрация) и подготовки партии ферментного препарата данного типа, ферментного или иммобилизованного. При осуществлении микробиологического синтеза необходимы стадии приготовления питательной среды и поддержания чистой культуры, которая могла бы постоянно или по мере необходимости использоваться в процессе. Поддержание чистой культуры штамма-продуцента — главная задача любого микробиологического производства, поскольку высокоактивный, не претерпевший нежелательных изменений штамм может служить гарантией получения целевого продукта с заданными свойствами.

Каждый конкретный вид микроорганизмов, используемых в биотехнологии, строго избирателен к питательным веществам. Потребность микроорганизма в тех или иных соединениях определяется физиологическими особенностями данного вида микроба, но во всех случаях среда должна быть водным раствором этих веществ и обеспечивать в определенном количестве их приток в клетку.

В самом приближенном виде физиологические потребности микроорганизма в питательных веществах можно выявить, определив химический состав микробной клетки.

Культуры микроорганизмов-продуцентов заводы получают из коллекций в пробирках на агаризованных питательных средах или в ампулах. Чистая культура микроорганизма может постоянно или по мере необходимости использоваться в производстве. При длительном хранении чистых культур могут происходить случайные нерегулируемые мутации. Во избежание мутаций следует не только соблюдать правила хранения и поддержания исходной культуры, но и периодически проводить пересев культуры и проверку ее однородности как по морфологическим, так и по физиологическим признакам.

Посевным материалом — инокулятом — называют чистую культуру микроорганизма, которую получают путем ее последовательного пересева из пробирки в колбу, а затем в аппараты увеличивающегося объема до количества, необходимого для промышленного производства. Сначала чистую культуру размножают в лаборатории, затем в цехе чистых культур и инокуляции, далее направляют на культивирование. Приготовление посевного материала состоит из следующих стадий.

- Получение культуры микроорганизма в микробиологической лаборатории завода.

- Выращивание микроорганизмов в малом посевном аппарате.

- Выращивание микроорганизмов в большом посевном аппарате.

- Накопление культуры микроорганизмов в малом ферментере.

Передачу чистых культур из одного аппарата в другой осуществляют в конце логарифмической фазы роста. Качество полученного посевного материала контролируют путем микроскопирования.

В биотехнологии широко применяются плесневые грибы, дрожжи, актиномицеты (грамположительные бактерии, не образующие спор), бактерии и водоросли в виде чистых и смешанных культур. В традиционных процессах ферментации предпочтение обычно отдается смешанным культурам, а в большинстве современных ферментационных процессов — монокультурам (чистым культурам), выращиваемых в асептических условиях. Большинство используемых сегодня культур получено из природных источников, однако затем эти культуры были улучшены или путем выращивания в условиях, характерных для данного процесса (дня повышения выхода биомассы и первичных метаболитов), или с помощью мутагенеза или генетической инженерии (для производства вторичных метаболитов).

Третья (3) стадия — стадия ферментации, на которой происходит образование целевого продукта. На этой стадии идет микробиологическое превращение компонентов питательной среды сначала в биомассу, затем, если это необходимо, в целевой метаболит.

Для культивирования микроорганизмов в промышленных масштабах применяют ферментеры (ферментаторы) — реакционные емкости, в которых при определенных условиях находятся микроорганизмы. Основное назначение ферментатора — своевременно обеспечить микробные клетки необходимыми питательными веществами и кислородом (при необходимости) и отвести продукты обмена веществ, создать однородный состав среды при условии слабого потока культуральной жидкости (при непрерывном культивировании). Для поддержания кислородного режима ферментатор снабжается устройством подвода воздуха, для лучшего перемешивания среды — мешалками различной конструкции. Для поддержания температуры среды предусмотрены системы охлаждения.

На четвертом (4) этапе из культуральной жидкости выделяют и очищают целевые продукты. Для промышленных микробиологических процессов характерно, как правило, образование очень разбавленных растворов и суспензий, содержащих помимо целевого большое количество других веществ. При этом приходится разделять смеси веществ очень близкой природы, находящихся в растворе в сравнимых концентрациях, весьма лабильных, легко подвергающихся термической деструкции.

Стадия выделения продукта существенно зависит от того, накапливается продукт в клетках или он выделяется в культуральную жидкость, или же продуктом является сама клеточная масса. Разделение биомассы и культуральной жидкости — сепарация — осуществляется несколькими методами.

Если целевым продуктом является биомасса клеток, применяют следующие методы выделения: отстаивание, фильтрация, флотирование, сепарирование и т. д. (механические способы); выпаривание и сушка (физические способы).

Фильтрация — простой и широко применяемый процесс разделения твердых частиц и жидкости, скорость которого зависит от пористо- ста фильтрующего материала и давления. Фильтрование при помощи вакуумных насосов существенно ускоряет процесс.

Флотирование применимо для выделения дрожжевых клеток. Процесс флотирования клеток осуществляется путем вспенивания культуральной жидкости. Вместе с пеной из культуральной жидкости удаляется и основная масса дрожжей.

Сепарирование осуществляют в сепараторах, в которых на клетки действует центробежная сила, отбрасывающая клетки к периферии сосуда, а культуральная жидкость будет собираться в центре сепаратора. Этот процесс протекает гораздо быстрее, чем отстаивание клеток под действием силы тяжести.

Вели целевой продукт содержится в самих клетках, то проводят разрушение клеток— дезинтеграцию— физическими, химическими и ферментативными методами.

К физическим методам можно отнести разрушение клеток под действием ультразвука, замораживания-оттаивания, баллистическую дезинтеграцию. Баллистическая дезинтеграция клеток осуществляется в мельницах, куда помещают суспензию клеток и вспомогательные мелющие вещества: песок, стеклянные или полимерные шарики.

К химическим методам дезинтеграции относят разрушение клеток с помощью толуола, бутанола и других химических соединений.

При использовании ферментативной дезинтеграции клеток используют ферменты, способные разрушать определенные структурные компоненты клеточных стенок микроорганизмов. Например, для разрушения бактериальных клеток применяют лизоцимы яиц, бактерий, актиномицетов или грибов. Для разрушения дрожжей и плесневых грибов используются фосфоманназа и β-глюконаза или применяют автолиз — разрушение клеток дрожжей или плесневых грибов под действием собственных гидролитических ферментов. Для этого суспензию клеток инкубируют при 35-45°С.

Выделение продукта из культуральной жидкости или гомогената разрушенных клеток проводят путем его осаждения, экстракции, кристаллизации или сорбции.

Осаждение в виде нерастворимых солей производят путем добавления химического осадителя в эквимолярных количествах. Применяют при получении лимонной, молочной кислоты.

Экстракция — добавление к раствору экстрагента (растворителя), который поглощает целевой продукт. Затем эмульсию разделяют и выделяют целевое вещество. Используют при получении витаминов, антибиотиков.

Кристаллизация — после предварительной обработки культу- ральной жидкости и выпаривания при охлаждении осуществляют кристаллизацию. Данный метод выделения и очистки используется при получении глутаминовой, итаконовой и других кислот.

Затем выделенный продукт концентрируют центрифугированием, ультрафильтрацией, выпариванием или обратным осмосом.

Центрифугирование — расслоение раствора с частицами большей плотности на осадок и надосадочную жидкость при воздействии центробежной силы.

Ультрафильтрация — обработка раствора на мембранных фильтрах с определенным размером пор (т. е. разделение веществ на фракции по размерам их молекул). Применяется для ферментов и других белков.

Заключительная стадия биотехнологического производства (5) — приготовление товарных форм продуктов. Общим свойством большинства продуктов микробиологического синтеза является их недостаточная стойкость к хранению, поскольку они склонны к разложению и в таком виде представляют прекрасную среду для развития посторонней микрофлоры. Это заставляет технологов принимать специальные меры для повышения сохранности препаратов промышленной биотехнологии. Кроме того, препараты для медицинских целей требуют специальных решений на стадии расфасовки.

Источник

Тема 1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

И ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

Стадия приготовления посевного материала

Штаммы микроорганизмов для производства биологических препаратов поступают на биопредприятие в виде чистых культур, законсервированными в ампулах. Каждая культура штамма имеет паспорт с описанием культурально-морфологических, биохимических и биологических свойств микроорганизма, характеристики сред и условий для их поддержания, выращивания, срока и условий хранения и транспортировки.

В основе хранения культур лежит охлаждение, замораживание или обезвоживание. Во всех этих случаях должен быть резко сокращен или полностью прекращен клеточный обмен веществ.

На практике культуры штаммов хранят с использованием следующих основных способов:

— на скошенном агаре при температуре -1 — -5 °С;

— замораживание со стабилизатором и хранение при температуре ниже -20 ° С. Недопустимо многократное оттаивание и замораживание;

— лиофилизация культуры и хранение в ампулах в течение нескольких лет.

Через определенное время, оптимальное для каждого способа хранения, культуру пересевают.

Перед началом технологических процессов культуру размножают в стерильных условиях.

Для приготовления посевного материала используют полноценную среду. Количество питательной среды в инокуляторе и биореакторе должно превышать 70% от общего объема. Если культуру в инокулятор вносят из колб, то количество посевного материала составляет примерно 0,1% объема питательной среды.

Для промышленных биореакторов обычно используют от 6 до 10% инокулянта. С плотной питательной среды выросшую культуру смывают стерильной питательной средой или физраствором и вносят в инокулятор в таком же объеме как и жидкую.

Тема 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ И СИСТЕМ

КУЛЬТВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

Для осуществления любого биотехнологического процесса мик-робного синтеза необходимы культура микроорганизмов, питательная

среда, аппаратура для выращивания и проведения вспомогательных операций, средства контроля и управления.

Культивирование является основной стадией технологического процесса и во многом определяет количественные и качественные характеристики производства биопрепаратов.

На стадии культивирования осуществляется накопление, как самой биомассы, так и продуктов метаболизма (жизнедеятельности) микроорганизмов.

Иногда (например, при производстве бактериальных препаратов) целевым продуктом является сама биомасса, в других случаях — продукты, синтезируемые клеткой (антибиотики, ферменты, аминокислоты и др.). При этом синтезируемый продукт может накапливаться как внутри клеток, так и выделяться в культуральную жидкость.

Необходимые полезные свойства целевых продуктов (клеток или продуктов метаболизма) создаются, в основном, на стадии культивирования. Основная задача на последующих стадиях состоит в том, чтобы при выделении, сушке и других операциях максимально сохранить и стабилизировать эти полезные свойства.

Классификация способов и систем культивирования

Микроорганизмов

Культивирование микроорганизмов осуществляется следующими основными способами: поверхностное, глубинное, периодическое, отъемно-доливное и непрерывное.

При твердофазном поверхностном культивировании клетки растут на поверхности твердой (плотной) среды, содержащей достаточное количество влаги и питательных веществ.

При жидкофазном поверхностном культивировании микроорганизмы растут на поверхности жидкой питательной среды, потребляя содержащиеся в ней субстраты и выделяя в эту среду продукты метаболизма.

При глубинном культивировании микроорганизмы распределяются по всему объему жидкой питательной среды, а источники газообразных продуктов питания (кислород, углекислый газ, азот) и компоненты питательной среды поступают к микроорганизмам в результате аэрации и перемешивания.

Глубинный способ культивирования микроорганизмов наиболее широко используется в производстве большинства биопрепаратов по следующим причинам:

1. Позволяет получить за более короткое время большее количество бактериальной массы или продуктов биосинтеза. Так, при культивировании микроорганизмов группы кишечной палочки в поверхностных условиях, количество микробов не превышает 1-2 млрд в мл применением глубинного культивирования, в зависимости от состава питательной среды и режимов культивирования, достигает 50-60 млрд. в мл.

2.Возможность осуществить управляемое культивирование, при котором основными управляющими воздействиями являются: аэрация, перемешивание, подача хладоагента или теплоносителя, титрантов для регулирования концентрации водородных ионов (рН), редуцентов для регулирования окислительно-восстановительного потенциала (еН) культуральной жидкости, пеногасителей для регулирования уровня пены в биореакторе, дозирования необходимых для оптимального роста культуры микроорганизмов азотных, углеводных, фосфорных и других субстратов, а также предшественников биосинтеза.

3.Возможность использования стандартного механизированного и автоматизированного технологического оборудования для культивирования (инокулятор, биореактор, что обеспечивает снижение подготовительных операций и операций съема биомассы) и повышения качества биопрепарата.

Для роста биомассы и биосинтеза продуктов метаболизма при культивировании необходимо соблюдение следующих условий:

— жизнеспособность посевного материала;

— наличие источника энергии;

— содержание в питательной среде компонентов, необходимых для синтеза биомассы;

— отсутствие в среде ингибиторов;

— поддержание в культуральной жидкости необходимых физико-химических условий жизнедеятельности культуры микроорганизмов.

Параметры роста

Основные факторы, влияющие на рост и развитие микроорганизмов, можно подразделить на две группы: внутриклеточные факторы, обусловленные структурой и специфическими особенностями организма, и внеклеточные факторы, т.е. условия внешней среды клетки. К внутриклеточным факторам относятся структура клетки, механизмы метаболизма и генетические характеристики, что является прерогативой цитологических, биологических и генетических исследований. Основной целью исследований в биотехнологии являются внеклеточные (внешние) факторы.

Для количественной характеристики роста микроорганизмов анализируются основные параметры роста.

Контроль роста. Под определением «биомасса» подразумевается общая концентрация микроорганизмов или клеток на твердой или жидкой питательной среде при культивировании. Выбор метода измерения зависит от задач исследований в области культивирования, биохимической характеристики культуры, питательной среды и требуемой точности измерений. Наименее чувствительным является метод определения веса сухой биомассы, а наиболее чувствительным – метод подсчета клеток.

Тема 3. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ГЛУБИННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ

Периодическое глубинное культивирование представляет собой закрытую систему, в которой скорость роста биомассы стремится к нулю из-за исчерпания субстрата и накопления ингибиторов. Такие системы всегда находятся в неустойчивом состоянии.

Фазы роста.

1. Лаг-фаза или индукционный период начинается после посева (инокуляции) в питательную среду микроорганизма и является периодом их адаптации. Во время этой фазы происходит реорганизация микро молекулярных и макромолекулярных составных частей микробной культуры, синтез или подавление ферментов или структурных компонентов клетки. Данная фаза, в зависимости от внешних условий, может быть короткой или довольно длинной. Во время этой фазы клеточная масса может изменяться без изменения числа клеток.

2. Лаг-фаза переходит в фазу экспоненциального роста. Это — период, быстрого накопления биомассы и продуктов реакции. Описывается экспоненциальной кривой.

3. Фаза линейного роста характеризуется сбалансированностью роста в установившемся состоянии, т.е. скорость роста остается постоянной на протяжении всего процесса культивирования, а химический состав культуральной жидкости изменяется, поскольку потребляются питательные вещества и вырабатываются продукты метаболизма. Как следствие этого, окружающая микроорганизмы среда непрерывно изменяется, но скорость роста в широком диапазоне концентраций питательных веществ не зависит от них.

4. Фаза линейного роста сменяется периодом, в течение которого скорость роста культуры снижается до нуля — это фаза замедления роста.

5. Далее рост культуры может переходить в достаточно устойчивую стационарную фазу, при этом скорость гибели микроорганизмов компенсируется скоростью прироста биомассы.

6. При полном истощении питательной среды (субстрата) и значительном накоплении ингибирующих рост продуктов происходят существенные физиологические изменения культуры (лизис) и наступает так называемая фаза отмирания культуры.

Закономерности размножения микроорганизмов при периодическом культивировании. Основные положения обратимого равновесного автокаталитического роста популяции микроорганизмом можно сформулировать следующим образом:

— размножение микроорганизмов определяется протеканием двух противоположных процессов — образования и гибели клеток, т.е. синтеза и деструкции;

— скорость образования микроорганизмов (синтеза биомассы) пропорциональна все увеличивающейся в процессе их культивирования концентрации X и уменьшается с уменьшением концентрации лимитирующего субстрата S;

— скорость отмирания клеток (деструкции биомассы) пропорциональна квадрату их концентрации;

— концентрация питательных веществ, необходимых для размножения микроорганизмов, определяется содержанием в питательной среде одного или нескольких лимитирующих компонентов;

— продукты лизиса погибших клеток (Sx) в кинетическом отношении (количественно, но не качественно) эквивалентны исходному субстрату;

— процесс размножения в условиях периодического способа культивирования заканчивается установлением равновесия, при котором скорости синтеза и деструкции биомассы равны, а поэтому концентрации микроорганизмов и субстрата не меняются во времени.

Компоненты питательной среды по характеру их превращения в процессе размножения и влиянию на кинетику роста популяции можно разделить на две группы:

— вещества, которые при включении в структуру клеток и последующем лизисе погибших клеток не претерпевают изменений, и не исключают возможность их повторного использования в метаболическом обмене при образовании новых микроорганизмов;

— вещества, которые в процессе синтеза биомассы претерпевают такие превращения, что их повторное использование микроорганизмами в качестве субстрата невозможно.

Таким образом, кинетическая эквивалентность исходного субстрата и продуктов лизиса погибших клеток в реальной системе клетка-среда может иметь место, если величина субстрата связана с концентрацией в питательной среде веществ, относящихся к первой группе, что и предполагалось при построении модели обратимого равновесного автокаталитического роста популяции.

Продуктивность периодических процессов культивирования. Объемная продуктивность выражается в граммах того или иного продукта на литр среды в час (или количества микробных тел) и служит мерой общей «полезности» процесса. При периодическом процессе культивирования расчет продуктивности должен вестись на все рабочее время, в которое необходимо включать не только время собственно культивирования, но и время, необходимое для того, чтобы освободить биореактор от предыдущей загрузки, промыть его, простерилизовать, заполнить новой партией среды и снова простерилизовать эту среду с биореактором. Необходимый для этого период времени может быть как коротким (например, 6 ч при производстве дрожжей), так и довольно длинным (например. 20 ч при производстве антибиотиков).

Источник