В. Боровков, И. Цибулевский «Актуальные вопросы выращивания саженцев с закрытой корневой системой»

Боровков Вадим Валентинович, к .б.н. , Цибулевский Игорь Александрович.

Актуальные вопросы выращивания саженцев с закрытой корневой системой в ООО «Садовый питомник Кутепово» Тульской области в связи с подмерзанием 2009- 2010 г .г.

Выращивание растений с закрытой корневой системой ( в горшках) по сравнению с технологией производства саженцев в открытом грунте требует больше затрат. Это обусловлено подготовкой специальных контейнерных площадок, закупкой торфяного субстрата, транспортировкой рассаженных и пересаженных растений с грунтом по территории питомника, необходимостью регулярного, почти ежедневного полива, расстановки растений в течение вегетационного сезона и, наоборот, группировки в гряды с укрытием растений на зиму. Питомниководческие хозяйства стремятся оптимизировать эти затраты и работы путем распределения сроков их выполнения, внедрения механизации, полного использования потенциала климатических и микроклиматических условий.

Важной и затратной технологической операцией является подготовка контейнерных растений к перезимовке. Обычно это либо группировка растений в плотные гряды или сплошной массив, либо укладка растений плотно друг к другу в гряды с наклоном 60-45 градусов, либо укладка растений друг на друга ярусами в бурты шириной 1.0- 2.0 метра и высотой до1.0 метра. Во всех этих случаях саженцы укрываются сверху сеткой, мешковиной или нетканым материалом. Помимо этих приемов используют заглубление корневой системы в грунт, засыпка горшков грунтом, торфом, листьями или опилками. Эти методы достаточно материало- и трудоемки, но питомники осуществляют их в преддверии зимы, в том числе и из-за того, что октябрь и ноябрь – временной период, когда нет активной реализации и других трудоемких технологических процессов. В условиях массового производства растений в горшках Р9, на котором специализируется наше предприятие «Садовый питомник Кутепово», обстоятельства осеннего сезона несколько иные. В это время рабочие заняты на посадке и пересадке растений. Кроме того, надо помнить, что после осеннего укрытия не менее значительные трудовые затраты необходимы на раскрытие и расстановку растений весной, а это уже серьезно отвлекает силы от процесса реализации.

Таким образом, нам приходиться решать вопросы зимней защиты растений от морозов , используя преимущества нашего региона – наличие устойчивого снегового покрова, который обычно устанавливается в Тульской области с конца ноября. В сентябре-ноябре после посадки или пересадки мы плотно устанавливаем растения в гряды с технологическими проходами на постоянное место. То же осуществляется с товарными растениями. Дополнительного укрытия мы не используем. Исключение делается для таких культур, как плодовый виноград, бересклеты форчуна, лох узколистный, для которых мы делаем суховоздушное укрытие.

Наши наблюдения последних 15 лет показывали, что одна из десяти зим начиналась с бесснежных морозов при температуре — 18 — — 20 градусов, что впрочем не было отмечено повреждением саженцев. Но в начале зимы 2009- 2010 г .г. в середине декабря, после продолжительной теплой погоды с температурами +5-+10 градусов произошло резкое снижение ее до -25 — -27 градусов в условиях отсутствия снегового покрова. Через декаду выпал снег слоем около 10 см . Хотя в дальнейшем условия перезимовки были в пределах климатической нормы, очевидно, было ожидать подмерзания растений. Поэтому в преддверии сезона реализации нами была оценена жизнеспособность растений путем проращивания их в теплом помещении в период с 1 по 30 марта 2010 года. Интенсивность роста оценивали по 5 бальной шкале. Полученные результаты приведены в таблице.

Интенсивность отрастания культур после подмерзания 2009- 2010 г .г.

Источник

Посадка

Посадка

Саженцы с голым корнем, с комом, с закрытой корневой системой (ЗКС)

При посадке растений, прежде всего, необходимо учитывать состояние и особенность корневой системы. Саженцы могут быть:

1) с голыми (обнаженными) корнями;

2) с земляным комом;

3) крупномер с комом;

4) с закрытой корневой системой (ЗКС).

Первые три состояния – это открытая корневая система (ОКС). Существенным недостатком таких растений является короткий период посадки. Растения сажают весной до распускания почек или осенью с началом опадения листьев.

Растения с закрытой корневой системой (ЗКС) можно высаживать в течение всего вегетационного периода, т.е. весной, летом и осенью. Приживаемость таких растений намного лучше, т.к. корневая система не повреждается.

| ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| Весеннюю посадку следует проводить после таяния снега и до начала активного роста побегов, примерно с конца апреля и до середины мая. Для хвойных растений, особенно для сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, можжевельника обыкновенного — весенний срок посадки является наиболее благоприятным. Весенний период посадки для лиственных пород также является наиболее благоприятным. Единственный минус весенних посадок – короткий период. За 10-15 дней надо успеть и с посадкой, и с обрезкой. Осенью время посадок растягивается до 2-х и более месяцев. Из-за частых дождей в осеннее время года полив посаженых растений нужен не такой обильный, как весной. Ну, и если осенью совершить посадки, то весной будет больше времени на другие немаловажные садовые дела. Так что, выбирать вам, в какое время года заниматься посадкой. |

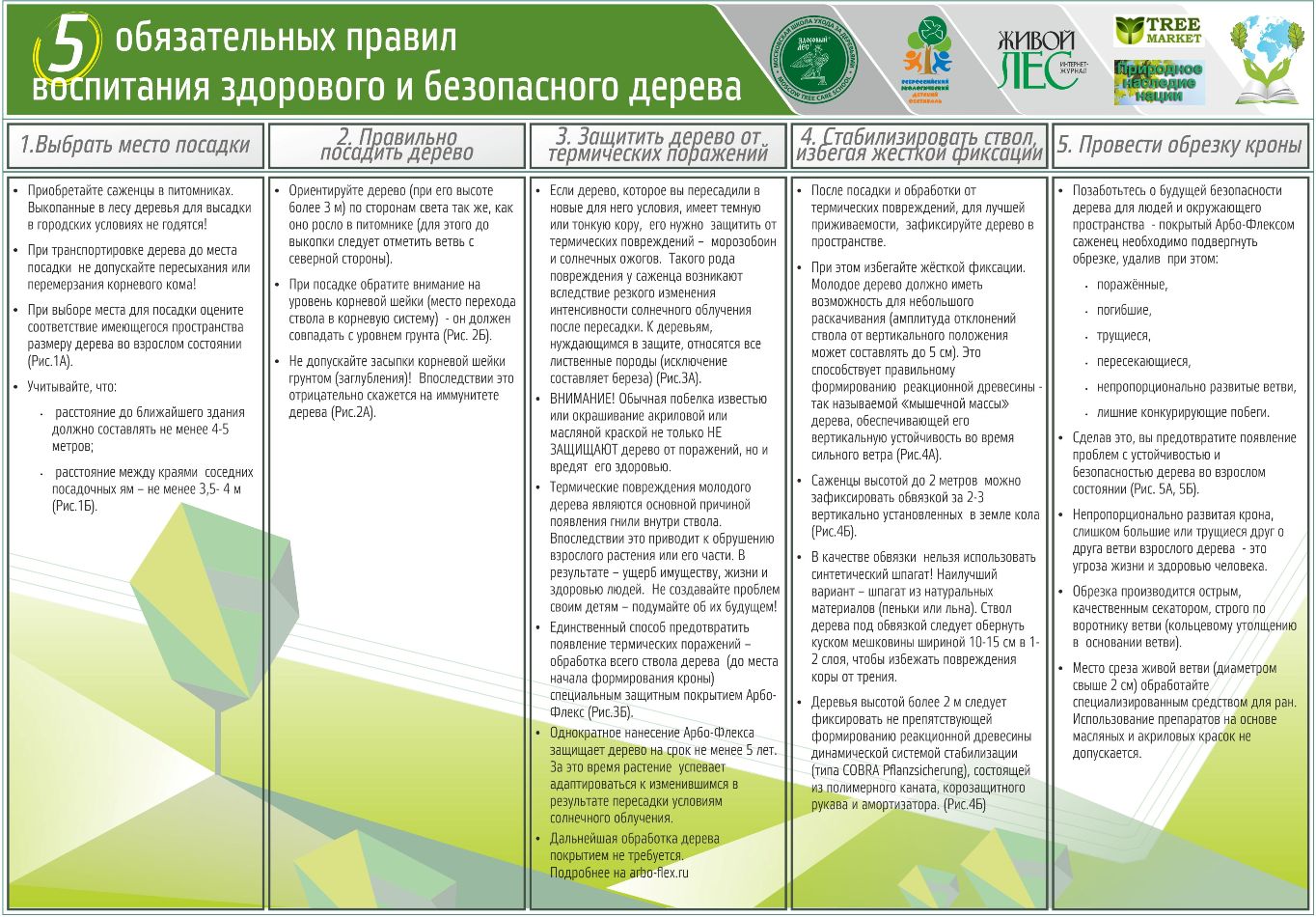

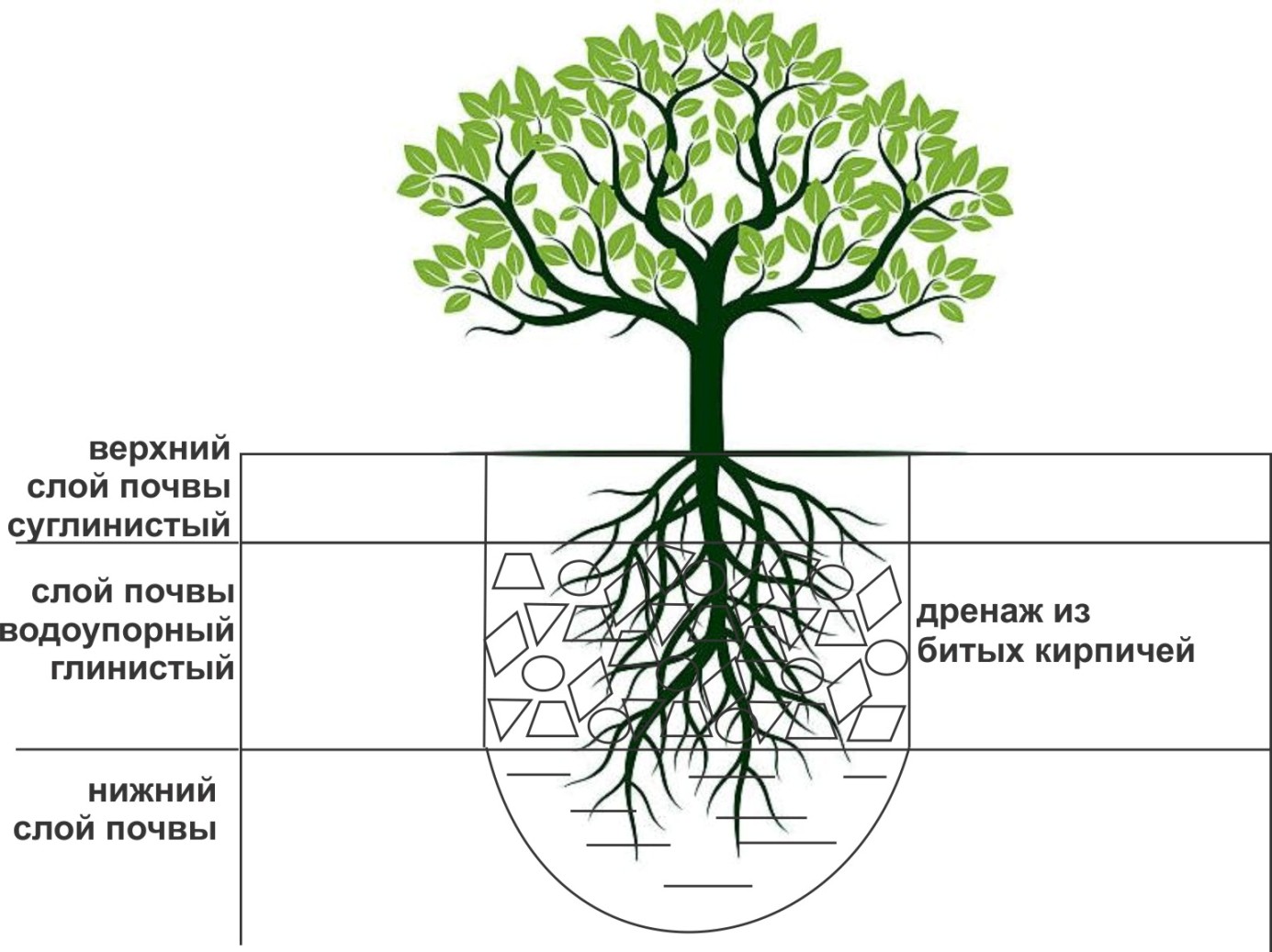

| Для ясности приведем графическое изображение. Смысл дренажа в том, чтобы на место водоупорного глинистого слоя положить битый кирпич. Тогда вода не застоится в дренаже, а пройдет в нижний слой почвы. Как определить глубину глинистого слоя? Очень просто. Надо выкопать необходимого размера яму под высаживаемое растение, залить ее водой и подождать какое-то время. Если вода застоялась, не впитывается, то это как раз и есть водоупорный глинистый слой. Далее копаем еще глубже на высоту полотна штыковой лопаты и снова заливаем водой. Если вода не застаивается, то можно смело засыпать в яму битый кирпич, он заменит водоупорный глинистый слой, при котором вода не будет застаиваться и губить корни. |

|

Прежде чем начинать посадки, необходимо определить пластичность почвы. Для этого, надо взять пригоршню земли, насытить ее водой, размять до тестообразной массы и ладонью раскатать в жгут толщиной около 3-5 мм. Затем попытаться свернуть его в кольцо. Если почва рассыпается, не скатывается и сложить кольцо невозможно, значит почва песчаная или супесчаная, легкая. Почва скатывается в жгут, но трескается при попытке сложить ее кольцом – суглинистая. Почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму – глинистая, тяжелая.

Мы упростили до трех вариантов, хотя те же суглинки тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах.

|

| Суглинистая почва – это так называемая «плодородная почва». Она полностью обеспечивает растения требуемой влагой и питательными микроэлементами. Эти почвы являются промежуточными между песчаными и глинистыми и обладают достоинствами обоих типов почв. Она имеет высокие показатели воздухо- и водопроводимости, способна не только сохранять влагу, но и равномерно распределять ее по толще горизонта, хорошо удерживает тепло. Растение легко добывает все необходимые вещества. Суглинки улучшать практически нет необходимости. Только после многолетнего использования рекомендуется вносить органические и минеральные удобрения. На суглинистых почвах можно выращивать все виды культур. |  |

| ||||||||||||||||

| первая группа — растения, предпочитающие нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,5 и более). К таким можно отнести: можжевельники, сосны, ель колючая; барбарис, бирючина обыкновенная, боярышник, бобовник обыкновенный, бузина черная, кизил обыкновенный, кизильник, самшит вечнозеленый, скумпия обыкновенная, спирея, тамарикс, форзиция, хеномелес, чубушник, кирказон крупнолистный, клематисы, жимолость каприфоль, девичий виноград пяти- и трехлисточковый; |

| вторая группа — растения, которым требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы (pH 5,6-7,0). К ним, собственно относятся все те, которые не входят в 1,3,4 группы. Таких растений большинство; |

| третья группа — растения, для которых благоприятной будет слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5). К таким относятся: калина; гортензия. Интересно, что цвет соцветий гортензии крупнолистной изменяется в зависимости от кислотности почвы: фиолетовый или голубой — почва более кислая, розовый или малиновый — более щелочная. Опытные садоводы применяют некоторую хитрость, которая помогает им вырастить куст с разноцветными соцветиями. Для этого они поливают гортензию крупнолистную розового или синего сортов с одной стороны растворами для подкисления почвы, а с другой – наоборот, вносят известь. Такими действиями можно добиться великолепного результата, когда на одном кустарнике красуются крупные соцветия синего и розового цветов. Гортензии белых сортов не имеют таких свойств перекрашивания лепестков; |

| четвертая группа — растения, отдающие предпочтение кислым почвам (pH 4,0-4,5). К ним можно отнести: хвойные деревья и кустарники (кроме можжевельников, сосен, ели колючей – они относятся к 1-группе), поскольку в природе кислотность почвы повышается из-за перегнивания частичек коры и опавшей хвои. К этой же группе относятся: верески, эрика, рододендроны, азалии; форзиция; рябина, аралия; брусника, черника, клюква, голубика; фотергилла Гардена; бадан. |

Как узнать уровень кислотности на участке? Сдать анализ почвы в лабораторию. Но такой метод не всем и не всегда доступен. Приблизительно можно определить по тому, какая растительность преобладает. Но этот способ применяется только в том случае, если земля целинная. Когда она уже подвергалась обработке, такой способ определения ненадежный, особенно, если растения-индикаторы попадаются единично (их семена могут попасть на участок случайным образом). Итак, на кислых почвах растут: щавель конский, подорожник большой и ланцетный, хвощ полевой, мхи, осока, полевица тонкая. На щелочных преобладают: горчица полевая, живокость (дельфиниум). На нейтральной и слабокислой почве: мать-и-мачха, ромашка, клевер, крапива.

Более достоверный способ определения реакции почвы следующий. Надо купить в аптеке или в садовом магазине специальную индикаторную (лакмусовую) бумагу. Далее необходимо взять пробу почвы в 5-6 точках участка, смешать. Почву залить дождевой или дистиллированной водой (10 г почвы на 25 г воды; можно удвоить количества, если вам так удобнее), тщательно взболтать или перемешать и дать отстояться. Затем в полученную вытяжку опустить полоску индикаторной (лакмусовой) бумаги и посмотреть, в какой цвет она окрасилась: красный — высокая кислотность; оранжевый — среднекислая почва; желто-оранжевый — слабая кислотность; желто-зеленый — нейтральная реакция; зеленовато-голубой — щелочная почва.

Поскольку для большинства растений благоприятной является нейтральная реакция, кислые почвы известкуют, а щелочные, наоборот, подкисляют (впрочем, такая необходимость возникает гораздо реже). Для раскисления почвы применяют доломитовую муку, известь (гашеную и негашеную), известковую муку, мел. Подходит для этих целей и древесная зола, которая действует мягко, но эффективно. Дозы подбираются в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы.

Кислую реакцию можно получить, добавляя органические средства. Наиболее востребованные из них свежий навоз, листовой компост, верховой торф. Процесс подкисления протекает медленно, но эффективность сохраняется в течение длительного периода. Для повышения кислотности тяжёлых глиняных почв часто используют минеральные добавки. Популярностью пользуется коллоидная сера. Её применение обеспечивает повышение показателей кислотности на 2,5 единицы.

При этом надо понимать, что реакция почвы меняется постоянно, и однократным внесением удобрений мы решаем проблему лишь на некоторое время. Проверять pH почвы желательно регулярно, а если вы заметили проблемы с развитием растений — это первое, что следует предпринять в поисках причины.

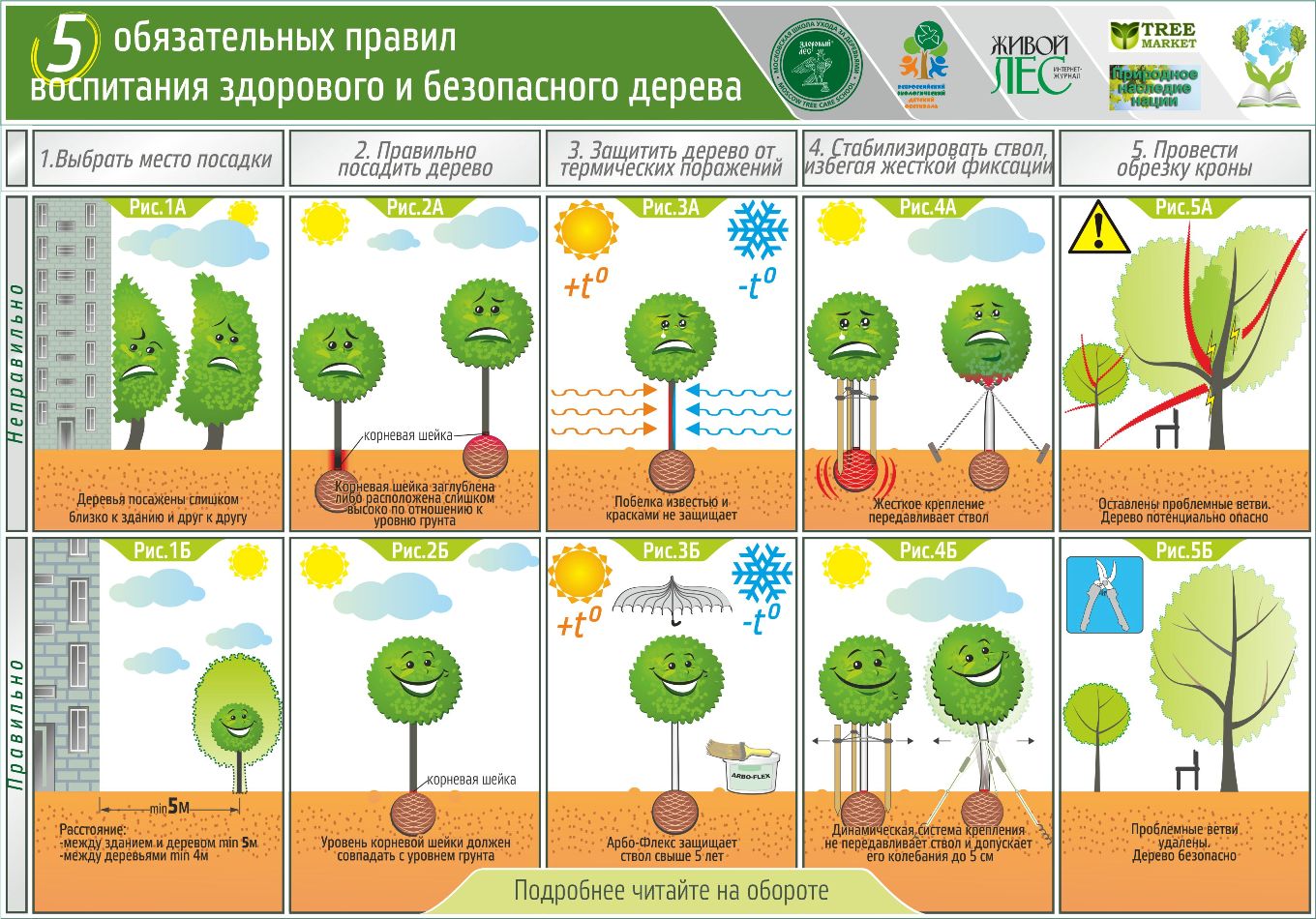

Теперь, когда на участке определено качество почвы, можно переходить непосредственно к посадке. Кажется, что все просто – выкопали яму и посадили корнями вниз. Однако существуют различные правила посадки. Необходимо учитывать размер растения, его вид, сорт, состояние корневой системы, рельеф, определить место корневой шейки и т.д. Поэтому остановимся на этом вопросе подробнее.

Кроме свойств почвы, большое значение имеет место под солнцем. Необходимо оценить условия, в которых будет развиваться растение – солнечные или затененные. Мы попытались описать их в отдельном разделе «Место под солнцем», описанном ниже. Поэтому здесь мы опустим рекомендации по этой теме.

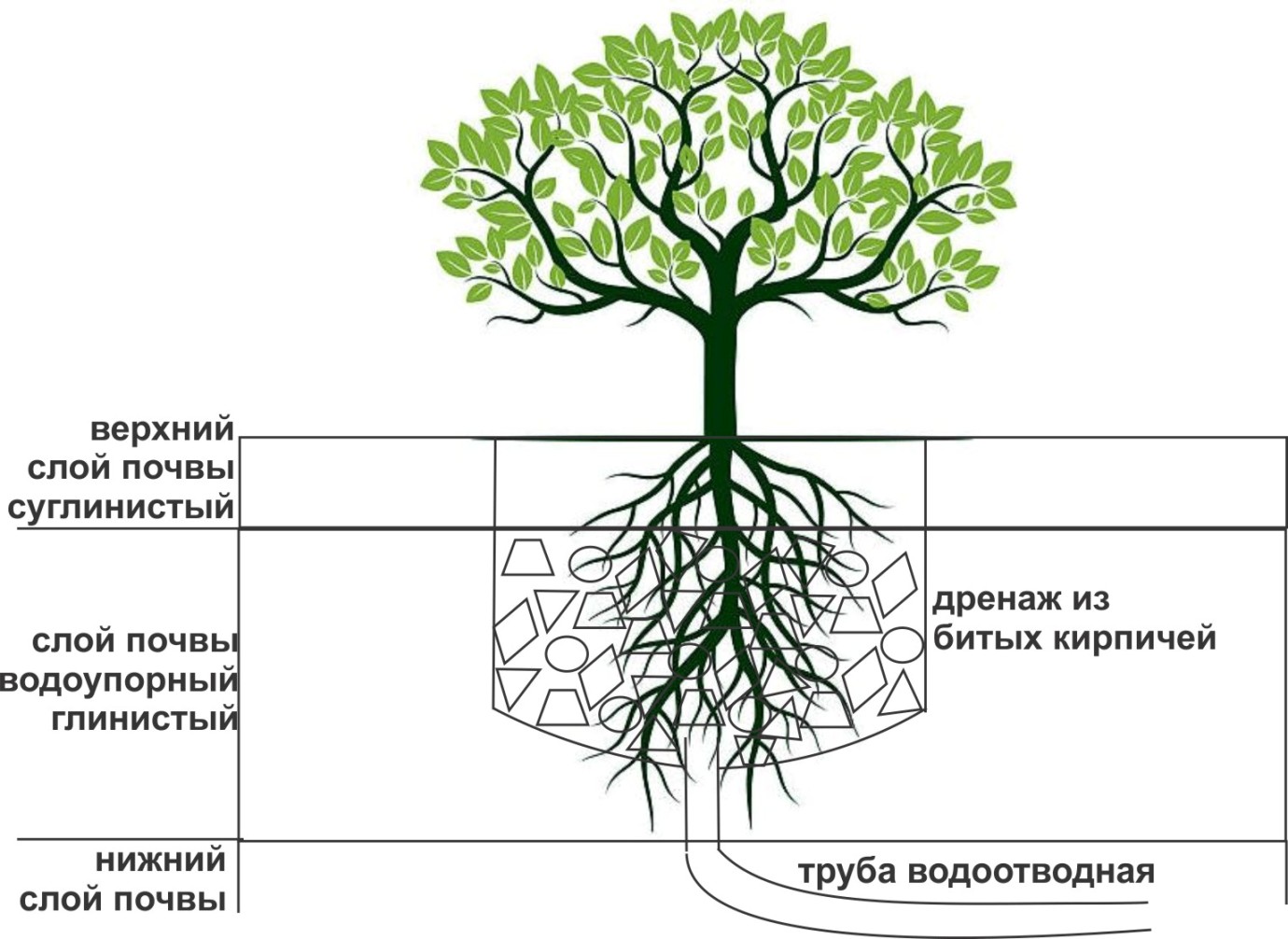

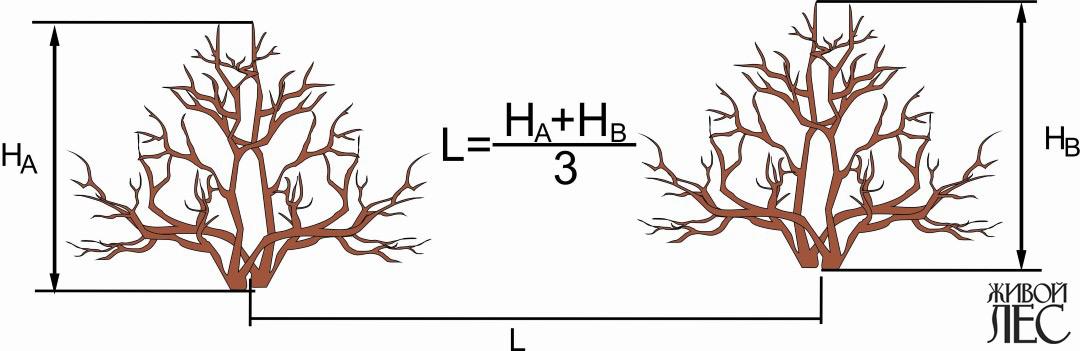

Распространенной ошибкой является тесная посадка растений. Покупая молодые растения, иногда трудно представить до каких размеров оно вырастит. Английский ботаник доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

| Расчет расстояния между местами посадки деревьев. Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям. Ссылка на источник рисунка. |

|  |

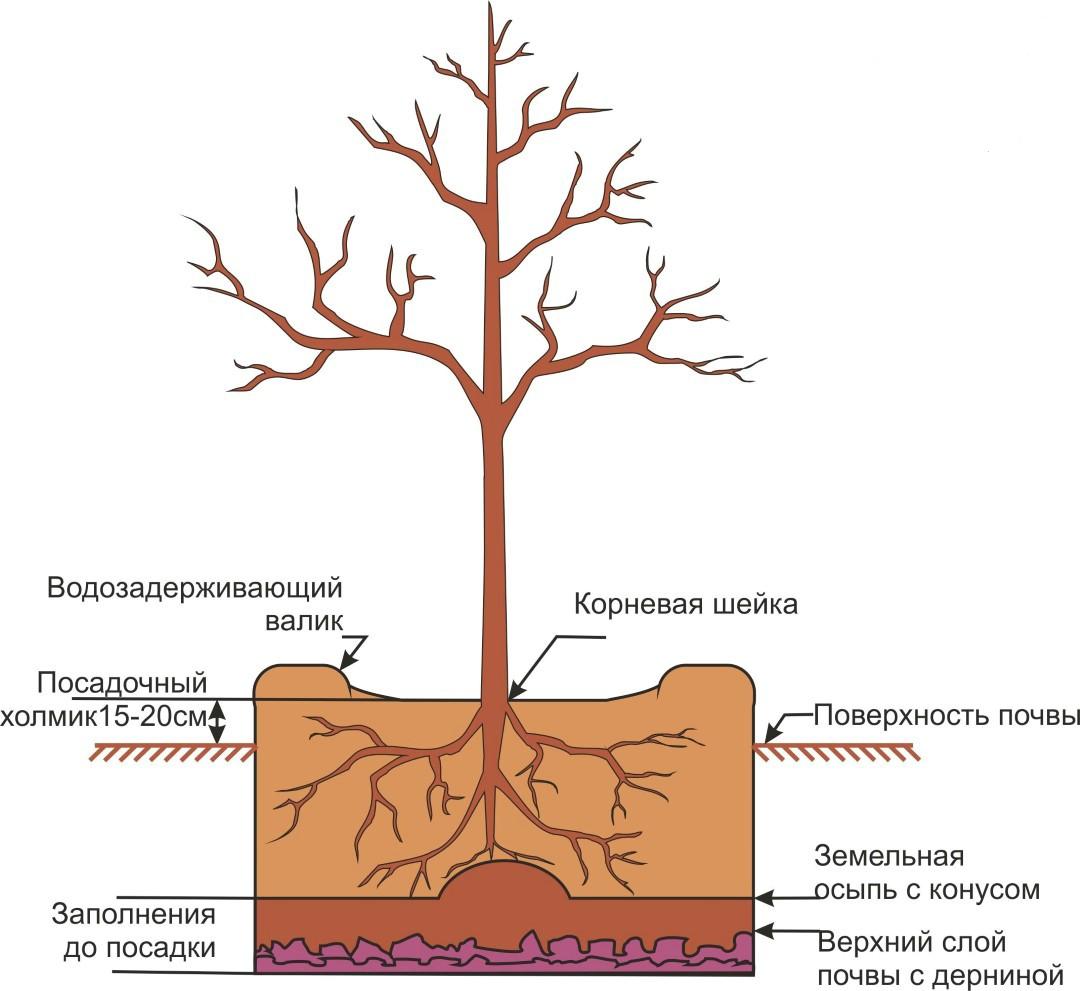

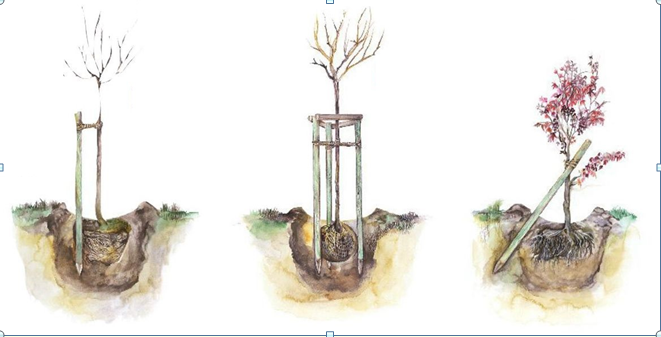

| Такой способ посадки гарантирует высокий процент приживаемости растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами, а также позволяет избежать образования излишней грязи на участке. При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков. Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни), чтобы при усадке она не оказалась ниже уровня поверхности почвы. Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Почему так важно следить за положением корневой шейки? Дело в том, что если у дерева закопан ствол, оно чувствует себя плохо и портится через несколько лет. Грунт соприкасается со стволом, он начинает отсыревать, появляется гниль (т.к. грибы всегда есть в почве), происходит отмирание коры, нарушение питания, дерево гибнет, причем листва может быть еще зеленой, а корни уже погибшие. Нельзя заглублять корневую шейку почти у всех деревьев. Исключение составляют ивы, черенкованные деревья, лианы (например, у клематисов корневую шейку заглубляют на 7-10 см), а также вегетативно размножаемые растения, такие как ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина и другие), которые легко формируют корни из стеблевой части и имеют условную корневую шейку. Такие растения надо немного заглублять. При посадке на легкие песчаные и супесчаные почвы также возможно незначительное заглубление корневой шейки (до 5 см). | |

|

| |||

|

.jpg) |  |

| — лиственные декоративные деревья и кустарники: лещина; сирень; конский каштан; клен остролистный, полевой, зеленокорый, сахарный; липа мелколистная, широколистная; калина; рододенрон; чубушник; бересклет; граб европейский; бук; рябина; черемуха; самшит; пузыреплодник калинолистный; жимолость татарская; вейгела ранняя; бузина черная, красная, канадская; шелковица черная; бирючина; крушина; дейция; магония. В отличие от большинства растений с декоративно окрашенными листьями, которые в тени теряют свою окраску, бело-пестрые формы дерена (в частности, распространенный сейчас сорт «Элегантиссима») сохраняют контрастный рисунок листьев; |

Посадка

Посадка