Яйцеклетки и сперматозоиды из стволовых клеток

От бесплодия спасут искусственные половые клетки

Алексей Тимошенко, GZT.ru

Биологам впервые удалось получить половые клетки из эмбриональных стволовых. Это крайне важный шаг в получении искусственной спермы и яйцеклеток, ведь в перспективе именно с их помощью будут лечить бесплодие.

Группа ученых из Стэнфордского университета (США, штат Калифорния) опубликовала в журнале Nature статью, в которой рассказала о получении из эмбриональных стволовых клеток человеческих гамет – половых клеток. Об их непосредственном применении в репродуктивной медицине говорить преждевременно, хотя теоретически работа биологов может привести к радикальному решению проблемы бесплодия.

Бесплодие: окончательное решение вопроса?

Бесплодие у человека может быть вызвано целым рядом причин. Сложный и деликатный процесс формирования яйцеклеток и сперматозоидов зависит от сотен, если не тысяч факторов, и в настоящее время далеко не всегда удается справиться с его нарушениями.

Открытие стволовых клеток и последующее изучение их свойств дает определенную надежду на решение деликатной проблемы. Стволовые клетки могут неограниченно делиться и впоследствии приобретать различную специализацию, давая начало самым разным тканям и органам. Так почему бы их не использовать и для получения в лабораторных условиях половых клеток? Ведь репродуктивные органы формируются в конечном итоге всего из их нескольких штук!

Если в пробирке удастся вырастить из стволовых клеток сперматозоиды или яйцеклетку, главное – чтобы будущая мама смогла выносить подсаженный в матку эмбрион. Или можно прибегнуть к суррогатному материнству: тогда детей смогут иметь даже те пары, которые столкнулись с самыми тяжелыми нарушениями репродуктивной функции – отсутствием матки, яичников или семенников.

Впрочем, выращивать яйцеклетки и сперматозоиды из клеток, которые изначально половыми не являются, только предстоит научиться. Еще нужно будет понять, как перепрограммируется стволовая клетка, изучить возможные риски, отработать множество разных методов – именно над этими проблемами сейчас и работают ученые.

Прогресс не стоит на месте

О работах в области искусственных гамет в GZT.RU уже рассказывалось: летом 2009 года ученым из США удалось вырастить яйцеклетку из незрелого фолликула (пузырька внутри яичника, где формируется яйцеклетка в нормальных условиях), а их британские коллеги даже прошли весь путь, от стволовой клетки до сперматозоида.

И вот сделан новый шаг. Калифорнийская группа исследователей идентифицировала гены, воздействуя на которые удалось направить стволовые клетки по пути формирования гамет. Гены, обозначенные как DAZ и BOULE, оказались необходимы для мейоза – специфического для образования половых клеток процесса.

Обычные клетки делятся митозом: пополам и с получением каждой дочерней клеткой двойного комплекта ДНК. Половые же клетки образуются путем мейоза – делением два раза подряд с получением в итоге четырех клеток с одинарным комплектом генетического материала. При слиянии сперматозоида и яйцеклетки снова получается клетка, несущая двойной набор ДНК, и в дальнейшем уже она начинает делиться митозом.

Хотя ученые использовали эмбриональные стволовые клетки, прогресс в области получения стволовых клеток позволяет надеяться на то, что со временем удастся отработать и достаточно надежные методики получения стволовых клеток из обычных. В таком случае у пациента можно будет взять крошечный кусочек кожи или иной ткани, выделить из него группу клеток, превратить их в стволовые, потом провести еще одну манипуляцию – и получить сперматозоиды или яйцеклетки.

Описанные многостадийные манипуляции сейчас кажутся крайне сложными. Ученые подчеркивают, что их работа «значительна с точки зрения дальнейших научных исследований в этой области», и только потом добавляют осторожное: «И потенциальных клинических применений». Подводных камней на пути решения проблемы бесплодия еще очень много, но движение вперед продолжается, и это исследование – тому наглядное свидетельство.

Источник

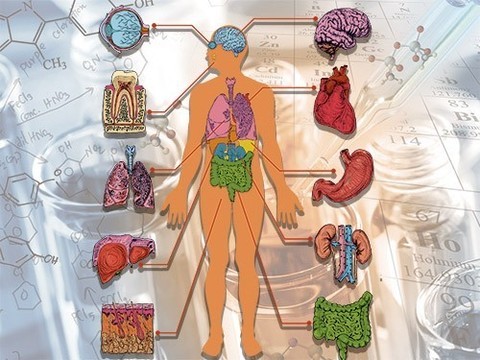

Органы из пробирки: что уже умеют выращивать

Возможность вырастить человеческий орган в пробирке и пересадить его человеку, нуждающемуся в пересадке — мечта трансплантологов. Ученые по всему миру работают над этим и уже научились делать ткани, небольшие работающие копии органов, и до полноценных запасных глаз, легких и почек нам на самом деле осталось совсем немного. Пока что органеллы используются в основном в научных целях, их выращивают, чтобы понять, как работают органы, как развиваются болезни. Но от этого до трансплантации всего несколько шагов. МедНовости собрали сведения о самых перспективных проектах.

Легкие. Ученые из Техасского университета вырастили легкие человека в биореакторе. Правда, без кровеносных сосудов такие легкие не функциональны. Однако команда ученых из Медицинского центра Колумбийского университета (Columbia University Medical Center, New York) недавно впервые в мире получили функциональное легкое с перфузируемой и здоровой сосудистой системой у грызунов ex vivo.

Ткани сердечной мышцы. Биоинженерам из университета Мичигана удалось вырастить в пробирке кусок мышечной ткани. Правда, полноценно сердце из такой ткани пока работать не сможет, она вдвое слабее оригинала. Тем не менее пока это самый сильный образец сердечной ткани.

Кости. Израильская биотехнологическая компания Bonus BioGroup использовалат трехмерные сканы для создания гелеобразного каркаса кости перед посевом стволовыми клетками, взятыми из жира. Кости, получившиеся в результате, они успешно пересадили грызунам. Уже планируются эксперименты по выращиванию человеческих костей по этой же технологии.

Ткани желудка. Ученым под руководством Джеймса Уэллса из Детского медицинского клинического центра в Цинциннати (Огайо) удалось вырастить «в пробирке» трехмерные структуры человеческого желудка при помощи эмбриональных стволовых клеток и из плюрипотентных клеток взрослого человека, перепрограммированных в стволовые. Эти структуры оказались способны вырабатывать все необходимые человеку кислоты и пищеварительные ферменты.

Японские ученые вырастили глаз в чашке Петри. Искусственно выращенный глаз содержал основные слои сетчатки: пигментный эпителий, фоторецепторы, ганглионарные клетки и другие. Трансплантировать его целиком пока возможности нет, а вот пересадка тканей — весьма перспективное направление. В качестве исходного материала были использованы эмбриональные стволовые клетки.

Ученые из корпорации Genentech вырастили простату из одной клетки. Молекулярным биологам из Калифорнии удалось вырастить целый орган из единственной клетки.

Ученым удалось найти единственную мощную стволовую клетку в простатической ткани, которая способна вырасти в целый орган. Таких клеток оказалось чуть меньше 1% от общего числа. В исследовании 97 мышам трансплантировали такую клетку под почку и у 14 из них выросла полноценная простата, способная нормально функционировать. Точно такую же популяцию клеток биологи нашли и в простате человека, правда, в концентрации всего 0,2%.

Сердечные клапаны. Швейцарские ученые доктор Саймон Хоерстрап (Simon Hoerstrup) и Дорта Шмидт (Dorthe Schmidt) из университета Цюриха (University of Zurich) смогли вырастить человеческие сердечные клапаны, воспользовавшись стволовыми клетками, взятыми из околоплодной жидкости. Теперь медики смогут выращивать клапаны сердца специально для неродившегося еще ребенка, если у него еще в зародышевом состоянии обнаружатся дефекты сердца.

Ушная раковина. Используя стволовые клетки, ученые вырастили ухо человека на спине крысы. Эксперимент был проведен исследователями из Университета Токио (University of Tokyo) И Университета Киото (Kyoto University) под руководством Томаса Сервантеса (Thomas Cervantes).

Кожа. Ученые из Цюрихского университета (Швейцария) и университетской детской больницы этого города впервые сумели вырастить в лаборатории человеческую кожу, пронизанную кровеносными и лимфатическими сосудами. Полученный кожный лоскут способен почти полностью выполнять функцию здоровой кожи при ожогах, хирургических дефектах или кожных болезнях.

Поджелудочная железа. Ученые впервые создали васкуляризованные островки поджелудочной железы, способные вырабатывать инсулин. Еще одна попытка вылечить диабет I типа.

Почки. Ученые из австралийского университета Квинсленда научились выращивать искусственные почки из стволовых клеток кожи. Пока это лишь маленькие органоиды размером 1 см, но по устройству и функционированию они практически идентичны почкам взрослого человека.

Печень. Биологи сразу нескольких стран заявили о том, что смогли вырастить полноценный аналог печени, способный очищать кровь от токсинов и выполнять другие функции этого органа. Для этого ученые использовали стволовые клетки и «заготовки» из стволовых клеток. Эти разработки параллельно велись в Японии, Америке и России.

Мочевой пузырь. Группа американских ученых под руководством Энтони Аталы (Anthony Atala) вырастила в лаборатории человеческие мочевые пузыри, полностью готовые к пересадке, из образцов собственных тканей пациентов. Те же ученые вырастили мочеиспускательные каналы для пациентов, у которых они были повреждены.

Кроме того, ученые уже научились выращивать хрящевые ткани, ткани скелетных мышц и костей, ткани гипофиза, тимуса, а также ткани, функционирующие аналогично тканям человеческого мозга.

Источник

Человек или имитация: как ученые выращивают эмбрионы для экспериментов

Эмбриологи создали из клеток кожи первую модель эмбриона человека на ранней стадии развития. Это позволит обойти запрет на такого рода опыты в большинстве стран. Рассказываем, можно ли считать зародышем такой организм, как его создали и чем он поможет науке.

Читайте «Хайтек» в

О каких эмбрионах идет речь?

О бластоцисте. Это ранняя стадия развития зародыша млекопитающих (в том числе человека). Стадия бластоцисты следует за стадией морулы и предшествует стадии зародышевого диска. Стадия бластоцисты относится к преимплантационному периоду развития, то есть самому раннему периоду эмбриогенеза млекопитающих (до прикрепления зародыша к стенке матки).

В эволюции млекопитающих бластоциста как стадия развития возникла для обеспечения имплантации, а также для организации пространственной основы формирования зародышевого диска при отсутствии желтка.

Стадия бластоцисты не гомологична стадии бластулы. Стадия бластулы следует в онтогенезе млекопитающих позже (зародышевый диск), в т. н. «первую фазу гаструляции», но традиционно термин «бластула» к млекопитающим и другим амниотам не применяют. Соответственно распространенной ошибкой является употребление слова «бластоцель» по отношению к полости бластоцисты.

Внешне бластоциста представляет собой шар, состоящий из нескольких десятков или сотен клеток. Размер бластоцисты колеблется от долей миллиметра (0,1 мм у грызунов и человека) до нескольких миллиметров (у непарнокопытных).

Бластоциста состоит из двух клеточных популяций: трофобласта (трофэктодермы) и эмбриобласта (внутренней клеточной массы). Трофобласт формирует внешний слой эмбриона — полый шар или пузырек.

Эмбриобласт формирует внутренний слой бластоцисты, располагается внутри трофобластатического пузырька в виде скопления клеток у одного из полюсов шара (внутренняя клеточная масса).

Трофобласт участвует в имплантации (прикрепление эмбриона к эпителию матки, инвазия внутрь эндометрия матки, иммуносупрессорное действие, разрушение кровеносных сосудов), а также в формировании эктодермы ворсинок хориона (эктодермальная часть плаценты).

Эмбриобласт дает начало собственно телу плода, а также мезодермальным и энтодермальным структурам внезародышевых органов (желточному мешку, аллантоису, амниону, мезодермальной части хориона).

Партеногенез

Обычно эмбрионы в лабораторных условиях выращивают из донорских оплодотворенных яйцеклеток. В случае клонирования от сперматозоидов можно отказаться.

Начиная с середины десятых годов стало понятно, что вырастить зародыши в пробирке можно без участия половых клеток вообще. Бластоциста состоит из трех типов клеток, из которых потом формируются ткани плода, плацента и желточный мешок. А получают все это из стволовых клеток.

В начале 2000 гг. было показано, что обработкой in vitro ооцитов млекопитающих (крыс, макак, а затем и человека) либо предотвращением отделения второго полярного тельца при мейозе возможно индуцировать партеногенез, при этом в культуре развитие можно довести до стадии бластоцист.

Полученные таким образом бластоцисты человека потенциально являются источником плюрипотентных стволовых клеток, которые могут быть использованы в клеточной терапии.

В 2004 году в Японии слиянием двух гаплоидных ооцитов, взятых у разных особей мыши, удалось создать жизнеспособную диплоидную клетку, деление которой привело к формированию жизнеспособного эмбриона, который, пройдя стадию бластоцисты, развился в жизнеспособную взрослую особь.

Предполагается, что этот эксперимент подтверждает участие геномного импринтинга в гибели эмбрионов, образующихся из ооцитов, полученных от одной особи, на бластоцистарной стадии.

Беременность стволовыми клетками

Исследователи из Утрехтского университета создали мышиный эмбрион из стволовых клеток двух типов — эмбриональных и трофобластных. У выращенной ими бластоцисты сформировались все типы клеток, необходимые для дальнейшего развития.

Более того, при имплантации в матку животного бластоциста вызывала беременность. Правда, авторы работы подчеркивали, что у них получился не совсем настоящий зародыш и потому самка не смогла бы его выносить и родить.

В 2019 году ученые из Института биологических исследований Солка также инициировали беременность у мышей, пересадив им эмбрионы, полученные всего из одной соматической клетки. Ее взяли из организма взрослого животного, перепрограммировали и размножили — таким образом появилась культура зародышевых стволовых клеток.

Затем их перепрограммировали еще раз, превратив в так называемые улучшенные плюропотентные клетки, и обработали коктейлем из специальных сигнальных веществ — тех, которые при естественном эмбриональном развитии вызывают дифференцировку трофобласта (из него формируется плацента) и внутренней клеточной массы (из нее образуются ткани зародыша).

В результате в 15% случаев из них вырастали бластоиды — структуры, аналогичные бластоцистам по клеточному составу и экспрессии генов.

Статус человеческого эмбриона

Вопрос о статусе человеческого эмбриона рассматривается, среди прочего, в рамках биоэтики. Ключевое значение при таком рассмотрении имеет признание или непризнание «человеческого» содержания у эмбриона.

На данный момент статус эмбриона в российском законодательстве не до конца ясен, поскольку трудно «ответить на вопрос о том, воспринимает ли право идею существования эмбриона как субъекта правоотношений».

В частности закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека» рассматривает эмбрионы как разновидность человеческих органов, хотя его действие на эмбрионы не распространяется. Далее существует представление о невозможности считать эмбрион человеком, «так как он не обладает правоспособностью».

В то же время юридическая мысль признает, что к человеческим органам эмбрион отнесен быть не может, поскольку является новым организмом со своими собственными органами.

Осознается и тот факт, что «в эмбрионе заложены все основы жизни». Таким образом, ситуацию следует признать сложной в силу двойственности правовой природы эмбрионов, что создает серьезные правовые проблемы, ибо «возникает вопрос о том, может ли эмбрион быть объектом правоотношений».

- Право собственности на эмбрионы

Эмбрионы становятся предметом имущественных споров в разных странах, включая США. Весьма известно так называемое дело Дэвисов (слушалось в 1989 году в штате Теннеси), когда в процессе раздела имущества разводящихся супругов возник вопрос о правах на ранее замороженные эмбрионы.

В итоге суд передал эмбрионы матери во временное владение для целей имплантации. Кроме того, суд установил, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия и что по этой причине эмбрион не является объектом права собственности.

Однако в другом деле, которое слушалось в Нью-Йорке в 1995 году, эмбрионы были переданы бывшей жене в собственность. Известен также случай, когда супруги требовали изъять из лаборатории ранее переданный ими на исследование эмбрион.

В итоге суд потребовал передать эмбрион супругам, не обнаружив, однако наличия права собственности и подтвердив, «что человеческий эмбрион не является объектом права собственности».

Таким образом, американская правовая мысль в принципе готова признать эмбрион объектом правоотношений, однако этот объект весьма специфичный: как правило, суды не признают право собственности на эмбрионы, поскольку последние являются началом новой человеческой жизни.

В дискуссиях о приемлемости или неприемлемости тех или иных манипуляций с эмбрионами важное место занимает понятие прав эмбриона. В частности запрет на использование эмбриона или эмбриональных тканей в целях медицинских исследований основан на признании таких прав.

Их защитники, сторонники так называемой консервативной позиции, ссылаются на то, что с момента зачатия человеческая жизнь свята и неприкосновенна, а также утверждают, что эмбрион обладает всеми человеческими правами.

Сторонники так называемой либеральной позиции даже на самых поздних стадиях беременности отказываются признавать самостоятельный статус плода, а решение его судьбы отдается матери или медикам.

Естественные неотчуждаемые права человека включают, среди прочего, право на жизнь. Вопрос о том, каков момент возникновения права на жизнь, от которого и берет свой отсчет правосубъектность, крайне важен для уголовного и гражданского права и для юриспруденции в целом.

Существует представление, согласно которому правовой статус эмбриона должен определяться на основе того факта, что эмбрион является началом новой жизни, а не частью человеческого организма. Сторонники этой позиции исходят из того, что человек как новое существо ( биологический индивидуум) возникает сразу после слияния родительских половых клеток.

Зачем выращивать эмбрионы?

Для того, чтобы обойти довольно суровые правила, напрямую запрещающие создавать зародыши человека в исследовательских целях. А без этого невозможно разобраться, что на самом деле происходит на ранних стадиях развития.

Вполне вероятно, что общество в целом будет относиться к исследованиям на таких моделях более терпимо, чем к опытам над настоящими эмбрионами, считают в редакционной статье Nature исследователи из Мичиганского университета (США). Пока главный этический вопрос, который стоит решить, — применимо ли к ним правило 14 дней.

Сегодня человеческие эмбрионы, полученные экспериментально, уничтожают через 14 дней после оплодотворения. В одних странах нарушение этой нормы карается законодательно, в других — опыты с подобными зародышами отклоняют этические комитеты и лишают финансирования.

Если же в отношении бластоидов запрет отменят, то ученым, вероятно, удастся разобраться не только с причинами выкидышей и неудачами при ЭКО, но и выяснить механизмы целого ряда наследственных патологий — в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых типов диабета.

Источник