Как получить двух ягнят от одной овцематки?

В статье уделено внимание факторам внешней среды, стимулирующим половой процесс у овец. Одним из ведущих факторов, влияющих на воспроизводительные функции маток, является длина светового дня.

Овцы большинства пород приходят в охоту и спариваются в определенное время года, поэтому их называют сезонно полиэструсными.

На сезон размножения влияет много факторов: порода, кормовые условия, состояние упитанности животных до и в процессе случки, географическая широта местности, конкретные погодные условия (температура воздуха, длина светового дня и др.). В этой связи даже у овец одной породы, находящихся в одном хозяйстве, но в разные годы, при разном уровне кормления, сезон размножения может смещаться в ту или иную сторону и изменяться по продолжительности.

При прочих равных условиях сезон размножения тесно связан со временем года, в которое проводится случка животных, а также с географическим расположением региона разведения овец. В этой связи Дж. Хэммонд (1964) отмечает, что у пород овец, которые возникли в северных широтах, например, в Исландии и Шотландии, случной сезон короткий, потому что при слишком ранних (по времени года) ягнениях ягнята гибнут от холода, а при слишком поздних они не успевают достаточно подрасти, чтобы пережить следующую зиму.

У пород, возникших ближе к экватору, например, у испанских мериносов, случной сезон более растянут, так как ягнята могут выжить и при более растянутом времени ягнения.

У пород Великобритании, возникших в районах с холодной и продолжительной зимой – на севере страны (черноголовые овцы) или в горах (уэльские), – периодов охоты в случном сезоне гораздо меньше, чем у пород южных районов (суффолькская) или низменностей (ромни-марш).

Число астральных циклов у различных пород овец, разводимых на широте Кембриджа, разное. У овец уэльской породы охота в среднем наступает лишь 7 раз в течение случного периода, тогда как у овец породы дорсет-хорн – 13 раз, а у помесей первого поколения между этими двумя породами – 10 раз. Разгар случного сезона приходится на период самых коротких дней в году.

Начало и конец случного сезона биологическая наука связывает с наличием в крови гонадотропных и стероидных гормонов. Главным фактором внешней среды, регулирующим концентрацию этих гормонов в крови, является продолжительность дневного освещения. Сигналом к началу сезона размножения служит уменьшение долготы дня. Короткий (8 ч) день стимулирует, а длинный (16 ч) – угнетает половую функцию.

Физиологический контроль овуляции, оплодотворения, беременности происходит под действием гормонов.

А.И. Лопырин (1971), Н. Йейтс (1970), Д.Л. Спироу (1987), А. Гордон (1988) и другие, отмечая, что случной сезон у овец регулируется изменениями продолжительности светового периода, указывают на механизм действия этого фактора: фотопериодичность действует через гипоталамо-гипофизарную систему. Гипоталамус, воспринявший световой сигнал активизирует деятельность гипофиза, который выделяет фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны, обеспечивающие рост и созревание фолликулов. Развивающиеся фолликулы и желтые тела в свою очередь производят стероиды (эстрогены, андрогены, прогестерон), которые с кровью попадают в систему гипоталамус-гипофиз и подавляют выброс гонадотропинов, поддерживают беременность.

Наиболее полно генетический потенциал показателей воспроизводства маток реализуется, если их случка проводится в такое время года, когда яичники выделяют наибольшее количество яйцеклеток. Чаще всего норма овуляции (число фолликулов, овулировавших в одну охоту, с выделением яйцеклеток) достигает максимума в середине полового сезона.

Если оплодотворения не произошло, то желтое тело через 13-15 дней рассасывается и половой цикл повторяется.

Продолжительность полового цикла у овец составляет в среднем 16-18 суток, однако встречаются животные с большей длительностью цикла.

В большинстве регионов Российской Федерации осеменение овец, как правило, проводят в период с августа по октябрь-ноябрь месяцы. При случке в августе-сентябре ягнение проходит в зимние месяцы – январь-февраль, при случке в октябре-ноябре – ягнение весеннее – мартовско-апрельское. Каждый из этих сроков случки и ягнения имеет как преимущества, так и недостатки.

При ранней случке (август-сентябрь) и зимнем ягнении требуется наличие утепленных помещений для проведения ягнений и выращивания молодняка, а также дополнительное производство кормов для кормления маток и полученных ягнят. При наличии этих условий сверхремонтный молодняк зимних сроков ягнения может быть подготовлен и реализован на мясо в 7-8-месячном возрасте, а при их отсутствии хорошего результата не будет.

Случка, проводимая в осенний период, а ягнение весной, технологически менее трудоемкие и менее затратные, но в этом случае пастбищный период для нагула мясного контингента сверхремонтного молодняка менее продолжительный.

Следует отметить также то, что наряду с факторами света, тепла географии региона в те или другие сроки случки на половую активность, оплодотворяемость и плодовитость большое влияние оказывает фактор кормления, определяющий состояние упитанности маток к началу случки.

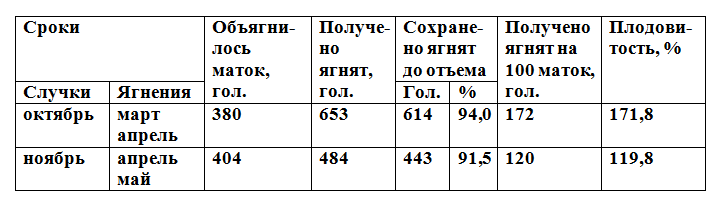

В этом отношении заслуживают внимания показатели воспроизводства овец красноярской породы при осеменении их в условиях Республики Хакассия в октябре и ноябре (табл. 1).

Из данных таблицы видно, что наибольшая плодовитость маток – 171,8%, была при ранневесеннем (мартовско-апрельском) ягнении, а при апрельско-майском – только 119,8%, или на 52% ниже. Сохранность ягнят к отбивке на 2,5% выше при апрельско-майском ягнении.

Более высокая частота рождения двоен при случке маток в октябре обусловлена тем, что овцы в это время находятся в благоприятных в кормовом отношении условиях, они выпасаются на естественных пастбищах, на стерне после уборки зерновых культур или на других выпасах.

Пастбищно-кормовые условия в ноябре менее благоприятные, что ухудшило показатели воспроизводства при осеменении маток в это время.

В.А. Дравниеце (1973) при изучении плодовитости маток латвийской темноголовой породы в условиях Латгальской опытной станции в зависимости от сроков случки и ягнения установила, что при январском ягнении на 100 маток получено 137, февральском – 130, при мартовском 116 ягнят. Наибольшую плодовитость маток обеспечивает августовская случка при январском ягнении. Это автор объясняет тем, что в Латвии самым хорошим пастбищным кормом овцы обеспечены с июня по август. Матки в это время (после отъема ягнят) бывают хорошо подготовлены к случке. С августа урожайность и качество пастбищного корма быстро снижаются. Поэтому сроки случки и ягнения следует определять с учетом физиологического состояния (упитанности) животных, сложившихся в регионе природно-климатических условий, а так же организационно-экономического потенциала конкретного хозяйства.

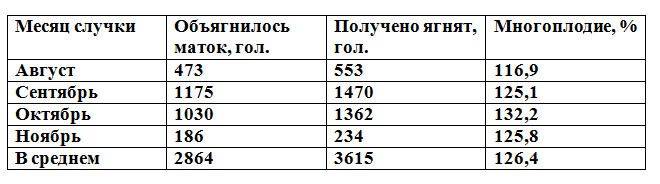

Многоплодие маток куйбышевской породы племзавода «Дружба» Самарской области в зависимости от времени случки за ряд лет характеризуется следующими показателями (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что показатели многоплодия маток куйбышевской породы, осемененных в августе, сентябре, октябре, ноябре заметно различаются.

Наивысшее многоплодие матки проявляли при осеменении их в октябре (132,2%), а наименьшее (116,9%) – в августе. Эти различия в многоплодии маток, объягнившихся в разные сроки, на наш взгляд, обусловлены следующими причинами.

Чтобы получить ягнят в январе, случку необходимо начинать в августе, а готовить маток к случке в июне-июле. В хозяйствах с большой распаханностью земель, что характерно для зоны разведения овец куйбышевской породы, июнь-июль-август – наименее благоприятный в кормовом отношении период, поскольку естественных пастбищ очень мало, и к августу-сентябрю они выбиваются настолько, что животные в этот период, особенно в засушливые годы, не нагуливаются, а теряют вес и снижают упитанность.

При мартовском ягнении случка проходит в октябре. К этому времени имеется возможность выпаса овец по стерне после уборки зерновых хлебов и других культур. Подбирая оставшиеся после уборки колоски и зеленое разнотравье стерни, овцы в сентябре и октябре быстро набирают вес и упитанность, что, несомненно, оказывает благоприятное влияние на дружный приход маток в охоту и множественную овуляцию их яйцеклеток.

Таблица 1. Плодовитость маток красноярской породы при разных сроках случки и ягнения (Башмакова Т.Н., 2009)

Таблица 2. Многоплодие маток куйбышевской породы при разных сроках случки

При случке в ноябре (апрельское ягнение) выход двоен снижается по сравнению с мартовским ягнением в силу того, что в ноябре овцы переводятся на полу- или стойловое содержание, поскольку стерня к этому времени полностью распахивается, в связи с чем резко ограничивается возможность выпаса и нагула овец.

Таким образом, у большинства пород овец случной сезон приходится, в основном, на осенние месяцы (сентябрь-ноябрь), но при этом важно, чтобы уровень кормления маточного поголовья перед случкой и во время ее проведения обеспечивал заводские кондиции у случного контингента животных.

Иванов Юрий Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор, академик РАН, ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии

Ерохин Алексей Сергеевич, аспирант, Российская академия менеджмента в животноводстве

Источник

Выращивание ягнят при разных сроках ягнения маток

Успешное выполнение поставленных задач по росту поголовья овец, производству овцеводческой продукции зависит от успешного проведения окотной кампании.

Преимущество зимнего и ранне-весеннего ягнения, заключается в том, что в начале октября овцы дружно приходят в охоту, осеменение происходит плодотворно, осеменительные пункты работают хорошо. Установлено, что при раннем сроке осеменения сокращаются перегулы и яловость овец на 20-25%, увеличивается количество маток, приносящих двойни, по сравнению с поздним осеменением.

Ягнята зимнего срока рождения к началу лета вполне окрепнут. Поэтому они менее болезненно переносят отъем от матерей и изменение условий. Температура воздуха в родильном отделении и в помещении для ягнят должна быть +10…+12 0С, а для старших сакманов – не ниже +2…+3 0С. Если матка хорошо подготовлена к окоту и находится в условиях соответствующим зоотехническим требованиям, а чабан опытный, то ягнение проходит удачно. Как показывает опыт, причиной заболевания и гибели ягнят в основном служит примитивный подход к организации расплодной кампании. Нарушение правил зоогигиены, приема и выращивания ягнят влекут за собой потери большого количества молодняка.

Ягнение и уход за новорожденными ягнятами

У хорошо упитанных маток, ягнение, как правило, проходит благополучно. Во время окота в отарах суягных овцематок должно быть установлено круглосуточное дежурство, а сама кошара ночью должна хорошо освещаться. За 2-3 дня до ягнения маток содержат вблизи кошар, чтобы при необходимости их быстро перевести в помещение.

Если через 5-6 часов послед не отделился, овцематке следует дать немного холодной воды, можно напоить околоплодной жидкостью или насыщенным сахарным раствором, а при необходимости вызвать ветеринарного врача. При этом, ни в коем случае, нельзя тянуть послед руками, так как это может вызвать сильное кровотечение матки. Отделившийся послед и подстилку, на которой лежала овца, удаляют из кошара и зарывают.

В первые минуты жизни ягненка:

– В начале родов, когда пузырь только что показался, разрывать его нельзя, так как в случае быстрого схода околоплодных вод, ягнение будет затруднено.

– Если ягненок вышел из родовых путей в неразорвавшейся околоплодной оболочке, ее нужно немедленно разорвать, в противном случае ягненок задохнется.

– Если у новорожденного ягненка дыхание очень слабое или совсем незаметное, то ему необходимо оказать помощь, для чего рот и нос ягненка очищают от слизи, и широко раскрыв рот, сильно вдувают воздух.

– Пуповина новорожденных ягнят – это один из каналов, через который происходит заражение и последующее заболевание ягненка. Чтобы этого не произошло, необходимо перевязать пуповину продезинфицированной суровой ниткой, отступая 2-3 см от брюха, а кончик пуповины смазать йодом или чистым дегтем.

– Необходимо, чтобы матка облизала ягненка, так как проглоченная слизь ускоряет выделение последа, а облизывание способствует лучшему кровообращению у ягненка. Более того, овца, облизывая ягненка, как-бы лучше узнает его, что позволяет ей легко отличить его от других ягнят.

Особенности первого кормления

На первое кормление нужно обратить особое внимание, так как молозиво является не только пищей, но и слабительным средством для очищения кишечника от первородного кала. Кроме того, благодаря наличию иммунных веществ в молозиве, оно предохраняет ягненка от различного рода заболеваний.

Перед началом кормления вымя матки необходимо обтереть чистой влажной тряпкой и сдоить первые порции молока, чтобы не вызвать расстройства пищеварительного тракта ягненка. Если вымя матки заросло шерстью, его предварительно обстригают, удаляют загрязненную шерсть на хвосте и ляжках. В противном случае, при сосании, ягненок часто заглатывает шерсть, что вызывает закупорки кишечника и влечет за собой гибель ягненка.

Наиболее допустимым заменителем овечьего молока является коровье, хотя оно и значительно отличается от овечьего. Коровье молоко следует давать на 3-4 день жизни ягненка, после кормления ягненка молозивом под своей или другой маткой. Коровье молоко лучше давать в парном виде, сразу после дойки и из совершенно чистой посуды. Для выпаивания ягнят коровьим молоком, в каждой отаре должен быть необходимый запас сосок.

Слабым ягнятам необходимо в первое время при кормлении оказывать помощь. Если матка плохо принимает ягненка, ее помещают в индивидуальную клетку, беспокойных маток необходимо привязывать за шею, а лучше всего под брюхо, мягкими веревками к стене клетки.

Молочных маток с крепкими здоровыми ягнятами, которых она хорошо принимает в клетках, содержать не более суток. Маток со слабыми, особенно с подсаженными ягнятами, держат в клетках 2-3 суток, с тем, чтобы матки хорошо привыкли к ягнятам.

Кормление ягнят под матками должно проводиться через каждые три часа. С этой целью чабан должен дважды в ночь поднимать ягненка для кормления. Подъем ягнят должен производиться спокойно, без шума при достаточном освещении.

При отсутствии молока, окотившимся маткам очень полезно, кроме грубых и концентрированных кормов, давать силос и другие сочные корма. Если нет сочных кормов, безмолочным и маломолочным маткам удваивают норму концентрированных и грубых кормов, а ягнят временно подкармливают под другими – молочными матками, но не отделяют их от своих матерей. Ведь у последних молоко часто появляется на 4-5 день после окота.

Если принятые меры не окажут своего воздействия на молочную продуктивность маток, ягнят следует подсадить под другую более молочную матку. Для этого опытные чабаны кладут чужого ягненка к матке рядом с ее собственным, обмазывают слизью околоплодной жидкостью, затем дают облизать его первым.

Но сами ягнята тоже могут не подсаживаться и не приучаться к другим маткам, в этом случае, можно прибегать к воспитанию ягнят под обезличенными матками. Для этого устраивают узкий раскол с таким расчетом, чтобы матка в нем не могла повернуться, помещают в нем обильно молочных маток друг за другом и подпускают к ним соответствующее количество ягнят. Такой раскол делается из досок или щитов, причем внизу его оставляют отверстие для прохода ягнят. Беспокойных маток, во время кормления ягнят, нужно придерживать.

К заменителям овечьего молока, при воспитании ягнят, следует прибегать только в крайнем случае, когда все выше описанные способы не дали результата.

Формирование сакманов и выращивание ягнят

Маток с новорожденными ягнятами формируют в отдельные небольшие группы – сакманы. Для формирования сакманов подбираются ягнята одного возраста, примерно одинакового развития и здоровья. В отдельные сакманы необходимо формировать слабых маток или же маток со слабыми ягнятами. Первые сакманы необходимо формировать из 10-15 маток с 1-3 дневными ягнятами одинцами и по 6-8 маток с ягнятами двойнями.

В возрасте 5-10 дней число маток в сакмане с ягнятами одинцами доводится до 25-40 голов, в 10-15 дней до 50-80 голов, в 15-20 дней до 100-120 голов, а в 20-25 дней до 150-200 голов. Сакманы с двойневыми ягнятами в возрасте с 5-10 дней состоят 15-20 маток, в 10-15 дней из 20-30 маток, в 15-20 дней из 50-80 маток, в 20-25 дней из 80- 100 голов маток. К концу окота старшие сакманы еще больше укрупняют и доводятся до 300- 400 голов.

В целях лучшей сохранности и выращивания ягнят внутрикошарную площадку разделяют на мелкие (индивидуальные) и большие (групповые) клетки. Их сооружают из деревянных щитов или камышитовых матов, которые образуют более глухие стены, лучше предохраняет животных от сквозняков и простуды. В такой клетке овцы с ягнятами меньше отвлекаются и беспокоятся.

Самый младший сакман и сакман слабых ягнят соединяют со старшим значительно позже, когда ягнята хорошо окрепнут и достаточно разовьются. Обычно это делается после окончания весенней стрижки.

Для того чтобы не было ягнят – сирот, их при рождении метят. Так, с помощью краски, на одном из боков ягненка и его матери наносится один и тот же временный порядковый номер. Наносить краску удобнее всего металлическими цифрами, изготовленными из толстой проволоки. Ягнятам и их матерям порядковый номер ставится на левом боку.

Кошарно – базовый метод

У ярочек и баранчиков тонкорунных и полутонкорунных пород, не позднее 10-15 дней, обрезают хвосты на расстоянии трех позвонков от корня хвоста. В возрасте 15-20 дней баранчиков, непригодных на племя, кастрируют.

Наиболее приемлемым способом выращивания ягнят остается, так называемый кошарно-базовый метод. При этом способе выращивания ягнят, до наступления теплой погоды, их не выпускают на пастбище, а оставляют в кошаре или на базе. Матки же с утра после кормления ягнят, выгоняются на пастбище и выпасаются одни без ягнят до 11-12 часов дня, а затем возвращаются в кошару или базы для кормления ягнят. В 2 часа дня, после кормления ягнят и водопоя, маток снова выгоняют на пастбище и пасут до 17-18 часов вечера. В 18 часов, после водопоя и подкормки концентратами, маток загоняют к ягнятам и оставляют там до утра. На ночь им дают сено.

Кормление ягнят старших возрастов производится два раза в день – утром перед выгоном на пастбище и вечером по возвращении с пастбищ.

Подкормку ягнят концетратами следует начинать с 10-15 дневного возраста:

– Лучше всего давать концетраты в виде смесей из отрубей, жмыха и овса в дробленном виде.

– Начинают подкормку с 20- 30 грамм на 1 голову в день, а затем дачу их увеличивают и к 2-х месячному возрасту доводят до 100-150 граммов в сутки на голову.

– Костную муку и мел ягнятам дают до 5 грамм на голову в день и вскармливают их в смеси с концетратами.

Преимущество кошарно-базового метода воспитания ягнят состоит в том, что матки при выпасе без ягнят, спокойно пасутся и используют дальние, более лучшие пастбища. А ягнята, находясь в кошаре или открытом загоне, меньше подвержены простудным заболеваниям, не поедают землю, за ними легче ухаживать, им проще организовать подкормку концетратами, хорошим сеном и минеральными кормами.

С наступлением устойчивой теплой погоды, когда земля достаточно просохнет, а ягнята окрепнут, их начинают выгонять на пастбища вместе с матками и пасут их посакманно. Для малых сакманов и сакманов со слабыми ягнятами отводятся лучшие пастбища, расположенные вблизи кошары.

Основная задача сакманщика – внимательно следить за ягнятами, помогать им искать своих матерей, не допускать залеживания на сырой земле, а также не давать поедать землю и шерсть на матках. Перед выгоном на пастбище и по возвращении с него чабан должен внимательно осмотреть всех ягнят, подкормить отощавших. А сильно ослабевших и больных выделить в отдельные группы с целью создания им лучших условий кормления и содержания.

Екатерина Попова по материалам

зав. отделом овцеводства

ТОО «Актюбинская СХОС»,

кандидата с.-х. наук: К. Есенгалиева

Источник