Взаимодействие фосфорных удобрений с почвой

Поглощение фосфатов удобрений регулируется двумя параллельно идущими процессами – сорбции и химического осаждения. Соотношение между ними зависит от реакции почвенного раствора, содержания гумуса, степени диспергированности и реакционной способности почвенных глинистых минералов, доз удобрений и времени их взаимодействия с почвами.

Адсорбция фосфатов на поверхности почвенных частиц может происходить благодаря обмену фосфат-ионов с ОН — , Cl — , SO4 2- , ионами гумусовых и кремниевых кислот. С. Н. Иванов установил, что фосфат-ионы в дерново-подзолистых и торфяных почвах преимущественно связаны поверхностно-адсорбционно. Характерной чертой адсорбции является поведение адсорбированных фосфат-ионов как потенциалопределяющих с образованием внутренней части двойного электрического слоя. По мнению немецкого ученого В. Матцеля, адсорбция фосфат-ионов происходит на близких к поверхности гидроксильных группах (ОН — ) оксидов алюминия и железа, а также на боковых поверхностях частиц глинистых минералов:

(Al, Fe) – ОН + Н2РО4

Таким образом, обменное поглощение фосфат-ионов в почве не подлежит сомнению. Это имеет большое значение для питания растений, так как благодаря ионному обмену адсорбированные фосфат-ионы могут переходить в почвенный раствор. Поглощение фосфат-ионов растениями возможно потому, что они постоянно выделяют через корни при дыхании углекислый газ, который образует угольную кислоту, распадающуюся на ионы Н + и HCO3 — . Последний и обменивается с коллоидами на Н2РО4 — .

Как показали исследования Р. Е. Елешева и А. Л. Иванова, степень сорбции фосфатов почвами определяется количеством фосфора, находящимся в твердой части почвы. Объем сорбированного фосфора изменяется пропорционально дозе Р2О5. При одинаковых дозах фосфорных удобрений степень сорбции фосфатов снижается с повышением содержания фосфатов в почве.

По данным Дж. Риден, при небольших концентрациях фосфора в растворе преобладает хемосорбция фосфат-ионов у протонированной поверхности (имеющей ионы Н + или ОН — ). Хемосорбция происходит благодаря химическому взаимодействию поглощаемого вещества и поглотителя и приводит к образованию двойного электрического слоя. Этот процесс характеризуется небольшим количеством сорбционных мест и большой энергией связей.

При более высоких равновесных концентрациях фосфора в растворе преобладают процессы физической адсорбции фосфатов, происходящие в потенциалопределяющем и компенсирующих слоях двойного электрического слоя, для которых характерно большое количество сорбционных мест, но с менее прочным закреплением фосфатного иона почвой.

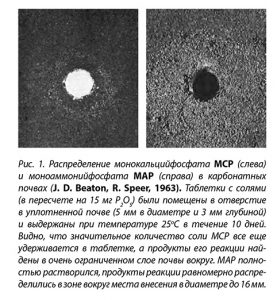

Исследования по химии фосфора показали, что при внесении в почву монокальцийфосфата Са(Н2РО4)2 вода в виде пара перемещается из окружающей почвы к удобрению. По мере растворения последнего образуется раствор, насыщенный монокальцийфосфатом и дигидратом дикальцийфосфата. Этот концентрированный раствор, содержащий много фосфора и кальция, затем передвигается по почвенным капиллярам от частиц удобрения, реагируя по пути с соседними частицами почвы и образуя свежеосажденные фосфаты. В этот раствор из почвенных частиц переходит довольно много ионов алюминия, железа, марганца и кальция. Последние могут вступать в реакцию с растворенным фосфором и образовывать кристаллические и аморфные продукты различной степени растворимости и доступности растениям. Остаточный фосфор растворимых фосфорных удобрений быстро включается в химические, физико-химические и биологические процессы, протекающие в почве. В труднорастворимые формы растворимые фосфаты удобрений превращаются в результате химического осаждения фосфатов из растворов. При этом образовавшиеся осадки со временем стареют, приобретая строение кристаллов.

Таким образом, превращение водорастворимых фосфорных удобрений в нейтральных почвах происходит следующим образом:

На почвах кислых, кроме того, образуются труднодоступные растениям фосфаты железа и алюминия:

Образованию фосфатов железа и алюминия кроме высокой кислотности почвы и малой концентрации ионов кальция способствует высокое содержание активных оксидов железа и алюминия. При нейтральной реакции почвы также могут образовываться фосфаты железа и алюминия вокруг частиц удобрения благодаря их подкисляющему свойству. В переувлажненных почвах даже при рН выше 5,5 образуются преимущественно фосфаты железа, в песчаных – преобладают фосфаты алюминия. Протекающие реакции приводят к образованию в почве фосфатных минералов: стренгита (FePО4∙2H2О), варисцита (А1РО4∙2Н2О) и их изоморфной смеси баррандита, а также гидроксилапатита Са10(РО4)6∙(ОН)2, фторапатита Ca10(PO4)6F2 и других малодоступных для растений минералов.

Итак, можно выделить несколько механизмов необратимой фиксации фосфорной кислоты в почвах:

быстрый переход растворимых, доступных форм фосфатов в малодоступные для растений формы под влиянием полуторных оксидов железа и алюминия, особенно на кислых почвах;

фиксация доступных форм фосфорной кислоты главным образом вследствие адсорбции глинистыми минералами, насыщенными кальцием и другими катионами;

адсорбция растворимых фосфатов на поверхности частиц извести и постепенное их превращение в гидроксилапатиты или другие труднорастворимые соединения.

Превращение фосфоритной муки и других нерастворимых в воде форм фосфорных удобрений, в отличие от превращения рассмотренных водорастворимых форм фосфорных удобрений, состоит в их растворении под действием кислотности почвы, кислотами, выделяемыми микроорганизмами и растениями, а также в поглощении фосфатов почвой. В дальнейшем процесс поглощения фосфорной кислоты, фосфоритов и других водонерастворимых форм фосфорных удобрений аналогичен поглощению почвой растворимых фосфорных удобрений.

Дерново-подзолистые почвы отличаются большой емкостью поглощения фосфат-ионов: от 800 мг/кг Р2О5 на песчаных до 3000 мг/кг на глинистых (по данным С. Н. Иванова). Наибольшей емкостью поглощения фосфат-ионов в Беларуси обладают торфяные почвы низинного типа – 13500–31000 мг Р2О5 на 1 кг сухого торфа. Органическое вещество почвы благоприятно влияет на растворимость фосфатов. Высокое содержание ионов органических соединений снижает поглощение ионов фосфатов.

Исследования кафедры агрохимии БГСХА показали, что под влиянием длительного внесения органических и минеральных удобрений в дерново-подзолистой легкосуглинистой и супесчаной почве возрастает общее содержание фосфора как за счет минеральных, так и органических форм (табл. 6.4). Накопление минеральных форм фосфора происходило за счет всех фракций, извлекаемых по методу Гинзбург – Лебедевой. На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве через 22 года после закладки опыта из фосфатов полуторных оксидов больше накапливалось фосфатов алюминия, чем фосфатов железа, а в группе фосфатов кальция увеличение произошло в большей мере за счет легкорастворимых форм (Са-РI и Са-РII). Навозо-минеральная система удобрения примерно в одинаковой мере по сравнению с контролем способствовала увеличению содержания в почве фосфатов полуторных оксидов и кальция. В то же время в варианте, где применялись только минеральные удобрения, на долю фосфатов полуторных оксидов приходилось около 60, фосфатов кальция – 40%. Таким образом, сочетание органических и минеральных удобрений способствует сохранению в почве фосфора в более доступной форме, чем при внесении одних минеральных удобрений.

На дерново-подзолистой супесчаной почве через 13 лет после закладки опыта в удобряемых вариантах накопление фосфора по сравнению с контрольным вариантом происходило также за счет всех форм, извлекаемых по методу Гинзбург – Лебедевой, но в большей мере за счет фосфатов алюминия и фракций более растворимых фосфатов кальция. На дерново-подзолистых песчаных почвах при создании искусственных фонов с различными уровнями содержания подвижного фосфора (определяемого по методу Кирсанова) накопление фосфора происходило в отличие от суглинистых и супесчаных почв преимущественно за счет фосфатов алюминия (табл. 6.4).

Приведенные опытные данные не подтверждают широко распространенные суждения об относительно сильной ретроградации фосфорных удобрений.

Фосфатный режим почвы можно регулировать локальным внесением удобрений, при котором меньше их контакт с почвой и выше коэффициент использования фосфора удобрений. Сохранению фосфора удобрений в доступных формах способствует внесение извести и органических удобрений.

Долгое время считалось, что под влиянием известкования фосфаты железа и алюминия переходят в почве в более растворимые фосфаты кальция. Однако это не подтвердилось исследованиями С. Н. Иванова, кафедры агрохимии БГСХА, Н. Д. Хлыстовского и других авторов. При известковании существенно не изменяется содержание подвижных фосфатов в почве, но повышается степень их подвижности и доступность вследствие снижения кислотности, содержания обменного алюминия и общего улучшения условий роста и развития. На известкованных почвах фосфорные удобрения меньше переходят в фосфаты железа и алюминия и в большей мере сохраняются в формах, связанных с кальцием, что повышает эффективность удобрений.

Источник

Взаимодействие фосфорных удобрений с почвой

Эффективность удобрения определяется свойствами как солей, входящих в его состав, так и почвой, в частности, реакциями, которые происходят между удобрением и различными почвенными компонентами. И именно препятствия на пути от гранулы к корню растения снижают коэффициент использования удобрения и, соответственно, возврат инвестиций. (Статья Ирины Логиновой для журнала «Агроиндустрия», сентябрь 2019 г.)

Препятствие первое. Растворение

Зависит от количества влаги в почве и характеристик самих удобрений. Первое мы можем до некоторой степени контролировать путем выбора оптимального срока и способа внесения удобрения в почву. Так, заделка во влажный слой почвы повышает шансы удобрения раствориться до начала активного потребления растением. Это особенно актуально для фосфорных удобрений, ввиду очень низкой подвижности фосфора в почве и неспособности промываться на достаточную глубину в корнеобитаемый слой при поверхностном внесении.

В немного лучшие условия попадают жидкие удобрения, для которых отсутствует стадия растворения, и которые менее зависимы от влажности почвы на момент внесения. Правда, это не относится к безводному аммиаку, для которого внесение в недостаточно увлажненную почву может приводить к повышению непродуктивных потерь азота.

Во-вторых, характеристики самих удобрений определяют их растворимость в почвенной влаге. Традиционные азотные удобрения являются хорошо растворимыми в воде солями, исключение составляют только специальные азотные удобрения контролируемого и пролонгированного действия. То же относится и к калийным удобрениям: хлориды и сульфаты калия, которые чаще всего являются солями традиционных калийсодержащих удобрений, хорошо растворимы в воде.

Растворимость фосфорсодержащих удобрений зависит от их солевого состава: по растворимости в различных растворах фосфорные удобрения делятся на водорастворимые, содержащие преимущественно однозамещенные фосфаты (SSP, TSP, MAP, DAP, APP), цитраторастворимые, содержащие двухзамещенные фосфаты (DCP, термофосфаты) и труднорастворимые фосфаты, содержащие трехзамещенные фосфаты (фосфоритная мука).

В состав сложных NPK удобрений входят преимущественно соли первой группы; однако, на рынке есть также составы, содержащие большую долю двух- и трехзамещенных фосфатов, что напрямую будет влиять на их растворимость и эффективность. Также на растворимость NPK удобрений будет влиять их марка: как правило, высокоазотные марки лучше растворимы в воде.

Необходимо также заметить, что даже в группе водорастворимых фосфорных удобрений есть различия. Хотя и кальций- и аммонийфосфаты относятся к водорастворимым, они имеют разную растворимость и степень диффузии в почве: аммонийфосфаты (МАР, DAP) являются более водорастворимыми соединениями в сравнении с кальцийфосфатами (SSP, TSP).

Таким образом, компонентный (солевой) состав удобрений в первую очередь влияет на их растворимость в почве и динамику высвобождения элементов питания в почвенный раствор.

Кроме того, технология производства и характеристики самой гранулы будут оказывать влияние на растворение в почвенной влаге. Методы грануляции оказывают влияние на размер, форму, прочность гранулы и другие ее характеристики, которые косвенно также влияют на характер растворения в почве. На растворимость гранулы будут оказывать влияние также филлеры (наполнители), примеси и кондиционирующие добавки.

Размер гранул играет важную роль: стартовые микрогранулированные удобрения, специализированные для внесения при посеве в борозду (технология In-Furrow), ввиду малого размера гранул, обеспечивают лучшее распространение в почве при внесении и более равномерное распределение, что увеличивает площадь контакта с почвой и корнями растений и способствует большей эффективности удобрения.

Растворение гранул водорастворимых удобрений происходит достаточно быстро, даже при условии невысокого содержания влаги в почве. Вода, необходимая для растворения, проникает в гранулу удобрения путем капиллярного или транспорта паров, в результате вокруг гранулы удобрения формируется почти насыщенный раствор солей. Это приводит к созданию осмотического градиента между концентрированным раствором удобрения и почвенной влагой. Поскольку вода движется в зону удобрения, раствор удобрения движется в окружающую почву. Это движение воды внутрь и раствора удобрения наружу продолжает поддерживать практически насыщенный раствор до тех пор, пока не растворится вся гранула.

Даже после того, как исчерпывается резерв солей в грануле, этот осмотический градиент будет существовать до момента разбавления или реакции между компонентами удобрения и почвенным раствором, восстанавливая последний до его природного состава.

Препятствие второе. Изменения рН

Когда концентрированный раствор солей удобрения покидает гранулу и переходит в окружающую почву, он влияет на характеристики почвы, и в то же время, сам раствор удобрения изменяется под влиянием компонентов почвы. Более того, когда виртуально насыщенный раствор удобрения покидает гранулу и движется в ближайшую зону почвы, в этой зоне на поведение удобрения большее влияние оказывают свойства самого насыщенного раствора, нежели свойства почвы.

Прямым следствием взаимодействия удобрения с почвой является изменение рН почвы под влиянием насыщенного раствора удобрения. Однако, существует ограничение в точности предсказания влияния удобрения на рН почвы, если основываться только на его химическом составе, поскольку очень много факторов взаимодействуют при внесении удобрения в почву: например, вид растения, исходное значение рН почвы, остаточная известь, микробиологическая активность в почве и др.

Соли удобрений классифицируются на химически кислые, нейтральные или щелочные. Например, KCl или Ca(NO3)2 — химически нейтральные соли, моноаммонийфосфат NH4H2PO4 – химически кислая, а диаммонийфосфат (NH4)2HPO4 – химически щелочная. Однако, в случае с удобрениями, большую роль в остаточной реакции удобрения играют растения и почва.

Во-первых, для поддержания баланса зарядов на поверхности корней, при поглощении катионов растения должны либо выделять в ризосферу соответствующее количество других катионов, либо поглощать больше анионов.

Баланс зарядов на поверхности корня зависит в основном от интенсивности и характера поглощения макроэлементов, поскольку они потребляются растением в намного больших количествах, нежели микроэлементы. Среди макроэлементов, азот играет первую роль в балансе зарядов, поскольку он может поглощаться и как анион (NO3-), и как катион (NH4+), и поглощается в намного большем количестве, нежели другие ионы. Когда растения поглощают больше азота в виде нитрата, в ответ корни выделяют ОН- и НСО3- в почву для поддержания баланса заряда, что создает эффект, известный как физиологическая щелочность (основность). И наоборот, если корни поглощают больше азота в виде аммония (NH4+), они выделяют Н+ для поддержки баланса зарядов, что создает физиологическую кислотность.

А так как большинство элементов питания поглощается растениями в виде катионов (за исключением некоторых элементов, например, азота, бора или молибдена), то большинство удобрений являются физиологически кислыми.

Во-вторых, удобрения, содержащие аммоний, могут образовывать Н+ в почве при превращении аммония в нитраты под влиянием почвенных микроорганизмов (нитрификация).

Таким образом, химически нейтральная соль, например, Ca(NO3)2 оказывается физиологически щелочной, тогда как химически щелочная соль, например, (NH4)2HPO4 будет физиологически кислой.

В общих чертах, влияние азотных удобрений на изменения рН почвы зависит от формы азота. Так, удобрения, содержащие азот в форме аммония, в результате прохождения процесса нитрификации, оказывают подкисляющее действие на почву (если нет достаточного количества оснований, способных нейтрализовать эту кислотность).

Азотные удобрения, содержащие азот в виде нитратов в сочетании с основаниями (Na, Ca), после поглощения растениями азота будут снижать кислотность почвы (физиологические щелочные удобрения). Но происходит это, только если нитратный азот поглощается растением. Если же растения малы, или находятся в стрессе и не растут, нитраты мало влияют на рН субстрата.

Что же касается аммонийно-нитратных удобрений, то аммонийный азот создает приблизительно в три раза более сильное подкисляющее действие, нежели нитратный азот – подщелачивающее. Например, если удобрение содержит около 25% аммонийного азота и 75% нитратного, то реакция на рН почвы будет близка к нейтральной.

При внесении безводного аммиака в почву, он реагирует с почвенной водой и превращается в аммоний, который имеет щелочную реакцию и временно повышает рН почвы. Однако, по мере нитрификации аммония, почвенный раствор подкисляется. Эти две реакции (подщелачивания и подкисления) не сбалансированы полностью, но стремятся к балансу, что в результате оказывает на почву слабое подкисляющее действие.

Карбамид при внесении в почву под влиянием фермента уреазы превращается в бикарбонат аммония, чем вызывает временное подщелачивание почвенного раствора (т.к. бикарбонат-анион реагирует с почвенным Н+ с образованием H2CO3, диссоциирующего на CO2 и H2O, и на аммоний-катион), а в последствии подкисляет в результате нитрификации аммонийного азота. В сумме, карбамид оказывает только слабое подкисляющее действие на почву.

Фосфорные удобрения способны влиять на почвенную кислотность, преимущественно за счет высвобождения или связывания ионов Н+ в зависимости от рН почвы. Изменения рН имеют, как правило, локальный характер и более заметны при локальном внесении удобрений.

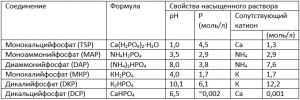

Из таблицы видно, что насыщенный раствор, образуемый группой водорастворимых фосфорных удобрений, имеет рН в диапазоне от 1,0 до 10,1 и содержит 1,7-6,1 моль/л фосфора. Концентрация сопутствующих элементов колеблется от 1,3 до 12,2 моль/л.

Таблица 1. Состав и свойства насыщенных растворов фосфорных соединений, обычно присутствующих в удобрениях (Источник: Sample et al., 1980)

Несмотря на низкое значение рН насыщенного раствора суперфосфата, он не имеет постоянного эффекта на реакцию почвы, поскольку в нем кислото- и щелочьобразующие элементы питания нейтрализуют друг друга, а кислотность обусловлена в первую очередь свободной кислотой (остающейся в процессе производства). Большинство результатов, полученных в длительных полевых экспериментах, показали, что суперфосфат либо немного уменьшает, либо вовсе не имеет влияния на рН почвы. Аммонизированный суперфосфат имеет слабокислую реакцию (как результат присутствия аммония), которая зависит от степени, до которой суперфосфат аммонизируют.

Влияние фосфатов на рН почвы зависит в большой степени от природной кислотности самой почвы. Так, для МАР (аммофос) в почвах с рН>7,2 ион дигидрофосфата Н2РО4- диссоциирует с образованием свободного Н+, который и оказывает подкисляющее влияние на таких почвах:

Н2РО4- → НРО42- + Н+.

В кислых почвах фосфор присутствует в виде Н2РО4- и подобных превращений не происходит, поэтому на почвах с рН