Взаимодействие клина с почвой

1. Разновидности клина.

Взаимосвязь углов в трехгранном клине.

Деформация почвы под воздействием клина.

Разрушение почвы клином согласно теории В.П. Горячкина.

Сопротивление почвы действию клина.

Разновидности клина.

Рабочие органы почвообрабатывающих машин имеют форму клина. Такая особенность применения геометрического клина объясняется простотой его геометрической фигуры и разрушением почвы с использованием клина.

К примеру, всякую криволинейную поверхность можно разделить на ряд бесконечно малых плоских элементов, составляющих клин.

Ребра клина представляют собой ряд прямых линий – наикратчайшее расстояние между двумя точками на плоскости. Грани (плоскости) клина, соприкасающиеся с разрушаемым материалом называются рабочими. По числу рабочих граней клинья бывают одно-, двух-, и трехгранными.

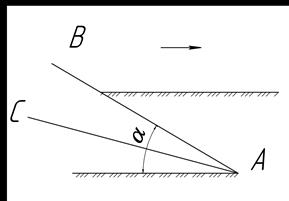

В одногранном клине (рис. 3) рабочей гранью является плоскость АВ, установленная под углом α к горизонту. Другая плоскость АС – нерабочая и действия на почву не оказывает. Примером одногранных клиньев могут быть остро заточенные диски борон и лущильников. Однако в процессе износа дисков образуется опорная поверхность и одногранный клин превращается в двугранный, то есть одногранный клин ‑ это теоретическое понятие.

Рисунок 3 – Схема простого одногранного клина.

У двугранного клина (рис. 4) имеется две грани АВ и АС, которые установлены под углом α. В этом случае грань АВ является рабочей и деформирует почву, а грань АС является опорной плоскостью клина и лишь сминает ее. Двугранными клиньями могут служить зубья борон и рыхлительные лапы культиваторов.

Рисунок 4 – Двугранный клин.

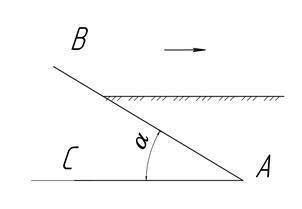

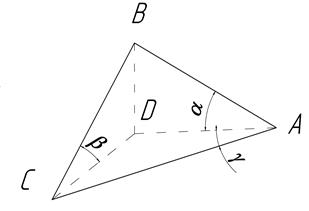

Трехгранный клин представляет собой тетраэдр АВСD (рис. 5). В общем виде он имеет три рабочие грани АВС, АВD и АСD, установленные под тремя углами α, β и γ. Рассмотрим значение каждого угла представив трехгранный клин как совокупность простых клиньев.

Рисунок 5 – Трехгранный клин.

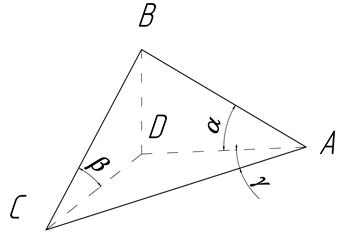

Рисунок 6 – Схема действия двугранных клиньев с углами:

а) крошения α; б) оборота β; в) сдвига γ.

У клина с углом крошения α (рис. 6а) ребро АС установлено перпендикулярно направлению движения, оно подрезает пласт почвы в горизонтальной плоскости, а рабочая грань поднимает его на себя. Пласт почвы изгибается и при недостаточной связности крошится. С увеличением угла α увеличивается изгиб и степень крошения пласта.

У клина с углом оборота β (рис. 6б) нижнее ребро СD совпадает с направлением движения, его рабочая плоскость наклоняет пласт в направлении, перпендикулярном движению, что способствует оборачиванию пласта. Увеличение угла β приводит к большему повороту пласта в поперечно-вертикальной плоскости.

У клина с углом сдвига γ (рис. 6в)ребро АВ перпендикулярно горизонтальной плоскости. Пласт почвы под воздействием рабочей плоскости этого клина сдвигается в сторону. Угол γ оказывает в горизонтальной плоскости такое же воздействие на пласт, как и угол α в вертикальной плоскости. Следовательно, совместное воздействие двух клиньев с углами α и γ способствует разрушению пласта в двух разных плоскостях.

Таким образом, в зависимости от положения рабочей грани простого клина по отношению к горизонтальной плоскости и направлению движения получаем различное действие клина на почву, в результате чего пласт подрезается, поворачивается или сдвигается в сторону.

Академик Горячкин В.П. показал, что существует такой клин, который один выполняет все перечисленные операции. Это косой трехгранный клин ABСD (рис. 7). Он снабжен одной рабочей гранью ABC и двумя опорными гранями ABD и ADC. Косой трехгранный клин характеризуется теми же углами α, β и γ, следовательно, один обладает технологическими свойствами всех трех простых клиньев в совокупности. Примером косых трехгранных клиньев служат корпуса лемешных плугов, а прямых трехгранных – стрельчатые лапы культиваторов.

Рисунок 7 – Трехгранный клин.

2. Взаимосвязь углов в трехгранном клине. Характер деформации почвы зависит как от установки рабочей грани клина к горизонтальной и вертикальной плоскостям, так и от физико-механических свойств почвы.

Для изучения взаимосвязи углов рассмотрим трехгранный клин ABСD (рис. 7) и определим тангенсы его углов:

Умножив и разделив значение tgα на DС получим:

Этот простой вывод позволяет констатировать тот факт, что все углы в трехгранном клине взаимосвязаны и изменение одного из них ведет к изменению других. При проектировании поверхностей, особенно лемешно-отвальных, часто вместо угла β переходят к углу ε, наклона плоскости к горизонтальной поверхности (лемеха к дну борозды). Этот переход обоснован тем, что угол β может быть измерен и определен только при фактическом выполнении работ при вспашке. Для определения угла ε и его связи с другими углами проводят некоторые элементарные построения (рис. 8).

Рисунок 8 – Определение угла ε.

Определим тангенс угла ε:

Учитывая, что

Источник

Всовременном производстве продукции растениеводства широко используют машинные технологии. Под технологией в сельскохозяйственном производстве понимают систем

^ 1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛИНА С ПОЧВОЙ

По геометрической форме рабочие органы плуга и других почвообрабатывающих орудий выполнены как плоские или криволинейные клинья. Плоские клинья — лемеха, ножи, лапы культиваторов, зубья борон; криволинейные — сферические диски борон, лущильников, отвалы плугов, окучники. Форма клина характерна для сошников сеялок и сажалок.

^ Плоский клин. Под воздействием такого клина происходит деформация почвы, характер которой зависит от технологических свойств почвы и угла а установки рабочей грани клина к горизонтали.

Малосвязные почвы. Основной вид их деформа-

При перемещении клина из положения /в положение //частицы почвы а, б (рис. 1.2, а) вдавливаются в еще не деформированную массу и переходят в положение а», б’, т. е. материал уплотняется. Напряжение смятия в точке а больше, чем в точке о, так как аа’ > 66′. Как только напряжение смятия превысит временное сопротивление почвы сдвигу, впереди лезвия клина возникнет плоскость сдвига ОЛ. направленная под углом у к дну борозды, и от пласта отделится призмовидная глыба ОАВа’.

После скалывания глыбы скользят по поверхности плоского клина, не претерпевая новых деформаций, и поэтому не распадаются. Размеры отколовшихся глыб зависят от толщины пласта (глубины обработки). Тонкий пласт распадается на более мелкие комки, чем толстый.

Среди е- и сильносвязные (суглинистые и глинистые) почвы оптимальной влажности. В самом начале внедрения клина образуется трешина ОС (рис. 1.2, б). Она расширяется, и от пласта отрывается элемент АОС. При дальнейшем движении (из положения /в положение II) клин вначале срезает стружку переменной толщины по линии 00′ (зачищает дно борозды), затем образует новую трещину О’С’ и отрывает следующий элемент пласта.

Твердые и сухие почвы. Трешина излома распространяется вниз (рис. 1.2, е), дно получается неровным, а отколовшаяся глыба пласта имеет неправильную форму.

Сильно задернелые и влажные суглинистые почвы разрываются клином по линии движения лезвия. Возникающие при изгибе пласта трещины не доходят до поверхности, т. е. пласт не разделяется на отдельные элементы и представляет собой сплошную ленту (рис. 1.2, г).

Криволинейный клин. Поверхность клина непрерывно деформирует пласт (рис. 1.2, д), и он распадается на мелкие части;

Рис. 1.2. Деформация почвы плоским (а. г) и криволинейным (д) клиньями

На деформацию пласта влияет интенсивность изменения (нарастания) угла а по высоте клина. Чем больше разница между углами «1 и аэ, тем сильнее крошится пласт. Однако при а = 45. 50 е почва перестает скользить вверх по рабочей поверхности и сгру-живается перед клином.

В зависимости от направления движения и расположения лезвия относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей характер воздействия двугранного клина на почву изменяется.

Двугранный клин с углом а (рис. 1.3, а] отделяет пласт от дна борозды, поднимает его, сжимает в вертикальной плоскости и раскалывает на отдельные комки.

Двугранный клин с углом у (рис. 1.3, 6> отделяет пласт от стенки борозды, отводит в сторону и сжимает в горизонтальной плоскости.

Совместное действие клиньев с углами ее и у способствует разрушению пласта в двух направлениях. Дальнейшее крошение сколотых кусков при движении их по поверхности клиньев прекращается, так как углы а и у имеют постоянное значение. Для интенсивного крошения пласта следует поставить один за другим ряд простых клиньев с постепенно увеличивающимися углами а и у, т. е. простои плоский клин заменить криволинейным.

Двугранный клин с углом 3 (рис. 1.3, в) наклоняет пласт в сторону. Однако для перевода пласта из горизонтального положения в наклонное необходим не один, а множество расположенных один за другим клиньев с увеличивающимся от 0 до 90° углом [3, а для оборота пласта угол должен быть более 90°.

Трехгранный клин. Последовательное воздействие на пласт трех двугранных клиньев может заменить один трехгранный клин, представляющий собой тетраэдр АМВО (рис. 1.3, г) с тремя взаимно перпендикулярными гранями ВОМ, ЛОМ и ЛОВ. При, перемещении трехгранного клина по направлению оси х ребро АВ отрезает пласт от дна борозды, ребро ЕМ— от стенки бороз-‘ ды, а грань АВМ отводит пласт в сторону, крошит и оборачивает, его. : :

Если углы а. у и J3 непрерывно изменять по высоте, то плоский -трехгранный клин преобразуется в криволинейную поверхность. Воздействие такой поверхности на пласт зависит от расположения.. ее относительно дна и стенки борозды и интенсивности измене-.;? ния (развития) углов а, у и [3 по высоте. Если сильно развит угол а,| пласт интенсивно крошится; если развит угол у, пласт сильнее>

Рис. 1.3. Взаимодействие двугранных (а. в) и трехгранных (г) клиньев с почвой

сдвигается в сторону; если сильно развит угол р\ поверхность хорошо оборачивает пласт. Такие поверхности, получившие название «отвалы», применяют на плутах, окучниках, бороздорезах, грядоделателях, бульдозерах и других машинах, рабочий процесс которых связан с перемещением почвы или грунтов.

^ 1.4. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС И КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛУГОВ

Рабочий процесс плуга. Обработку почвы с оборотом пласта называют вспашкой. Ее выполняют плугами, на раме которых смонтированы рабочие органы: нож 1 (рис. 1.4, а), предплужник 2и отвальный корпус 3. Нож отрезает пласт почвы в вертикальной плоскости и отделяет ее от непаханого массива. Предплужник отделяет задернелую (верхнюю) часть пласта ОСМ£и сбрасывает ее на дно борозды. Корпус отрезает Г-образный пласт ABOEMD (при

Рис. 1.4. Технологический процесс оборота пласта корпусом плуга:

а—с предплужником; б—без предплужника; 1 — нож; 2— предплужник; 3 — корпус; 4— стойка; 5—отвал; 6 —лемех; 7—полевая доска

работе с предплужником) шириной b и толщиной а, оборачивает и рыхлит его. В результате объем обработанной почвы увеличивается на 25. 50 %, а пористость — на 10. 15 %. При вспашке подрезаются и заделываются в глубь почвы сорняки и их семена, удобрения, пожнивные остатки; выносятся в верхние слои пахотного горизонта коллоидные почвенные частицы, вымытые осадками в нижние слои. Отвальная вспашка — эффективный способ борьбы с вредителями и болезнями растений (фузариозом, бурой ржавчиной, мучнистой росой, корневой гнилью). Поэтому ее .можно рассматривать как основу экологически безопасных технологий, позволяющих существенно сократить применение химических средств защиты растений и удобрений.

Глубокая вспашка в зонах радиоактивного заражения существенно снижает интенсивность накопления растениями продуктов радиоактивного распада. Запашка минеральных удобрений, содержащих калий и кальций, препятствует поступлению в растения радиоактивных цезия и стронция.

Отвальная вспашка земель, расположенных вблизи промышленных городов и автомобильных дорог, позволяет очистить верхний слой почвы от загрязнения тяжелыми металлами.

При необходимости плугами можно проводить безотвальную обработку почвы на глубину до 40 см. Для этого вместо демонтированных отвальных корпусов 3 (см. рис. 1.4) на раме монтируют безотвальные корпуса или рыхлительные стойки.

Классификация плугов. По конструкции корпусов различают лемешные, дисковые, чизельные, ротационные и комбинирован-, ные плуги. Лемешные плуги наиболее распространены; дисковые — используют для вспашки тяжелых почв и при лесовосстано-; вительных работах; ротационные и комбинированные — в зависи-«; мости от условий и требований агротехники. ,] Лемешные плуги подразделяют на плуги общего назначения» для вспашки старопахотных земель и специальные (кустарнико-во-болотные, плантажные, садовые, виноградниковые, лесные и ярусные).

По способу агрегатирования плуги делят на прицепные, полунавесные и навесные, а по технологическому процессу — на плуги для свально-развальной и гладкой вспашки. Последние снабжены право- и левооборачивающими корпусами, попеременно включаемыми в работу, и не образуют свальных гребней и разъемных борозд.

К плугам для гладкой вспашки относятся также фронтальные, челночные, клавишные, балансирные на канатной тяге и поворот-,? ные. По конструкции рамы плуги бывают с постоянной или регу- ‘• лируемой шириной захвата. Последние снабжены шарнирной pa- \ мой и механизмом изменения ширины захвата.

^ 1.5. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСПАШКЕ

Вспашку проводят в агротехнические сроки при достижении физической спелости почвы (для глинистой — 50. 65 % наименьшей влагоемкости, суглинистой — 40. 70 %>. Не следует пахать влажную почву, так как она не крошится, а налипает на колеса и рабочие органы, вследствие чего увеличиваются тяговое сопротивление плуга и затраты энергии на вспашку.

Зяблевую вспашку старопахотных земель и первичную вспашку целинных выполняют лемешными плутами с предплужниками. Перепашку пара и запашку навоза проводят без предплужников. Задернелые почвы обрабатывают с оборотом, но без рыхления пласта (для рыхления применяют другие орудия). На почвах, засоренных камнями, используют плуги с предохранителями.

Для интенсивного крошения пласта почвы вспашку совмещают с дополнительной обработкой почвы приспособлениями ПВР-2,3 и ПВР-3.5, прицепленными к плуту. При высокой влажности почвы (более 70 %) вместо этих приспособлений к плуту присоединяют зубовые бороны. Глубина обработки почвы определяется требованиями возделываемой культуры, строением и толщиной пахотного слоя и другими факторами. Для большинства культур оптимальная глубина вспашки 20. 22 см, сахарной свеклы 25. 27 см, кукурузы 28. 32 см. Почвы с недостаточным пахотным слоем пашут на полную его толщину, постепенно увеличивая ее (для дерново-подзолистых почв на 4. 5 см ежегодно) почвоуглубителями.

В результате ежегодной вспашки плужная подошва уплотняется. Чтобы ее разрушить, периодически увеличивают глубину вспашки до 25. 27 см или проводят рыхление чизельными плугами. Качество вспашки должно соответствовать установленным нормативам. Коэффициент выравненное™, характеризующий равномерность вспашки по глубине, должен быть не менее 95%.

Отклонение среднего арифметического значения фактической глубины вспашки от заданной не должно превышать ±5 % на неровных участках и ±10% на ровных. Отклонение фактической ширины захвата плуга от конструктивной допускается ±10 %.

При вспашке добиваются, чтобы ширина и толщина пластов были одинаковыми, растительные остатки, сорные растения и удоорения полностью ( не менее 95 %) заделаны, а гребни пластов имели одинаковую высоту (не более 5 см). Не допускаются высокие свальные гребни, глубокие развадьные борозды между отдельными проходами и скрытые огрехи (непропаханные участки). Глыбистость, т. е. суммарная площадь, занимаемая комками размером более 10см, допускается не более 15 % от площади пашни.

Безотвальная вспашка должна обеспечить сохранение на поверхности поля 40. 50 % стерни и пожнивных остатков. При этом не допускается крошение почвы на частицы размером менее 1 мм. Скорость вспашки должна соответствовать скорости, установленной для используемых корпусов: 1,4. 2,2 м/с для обычных и 2,2. 3,3 м/с для скоростных.

^ 1.6. КОРПУС ПЛУГА

Качество вспашки зависит от конструкции корпуса плуга, геометрической формы и расположения его рабочей поверхности относительно дна и стенки борозды. По конструкции различают корпуса отвальные, безотвальные, вырезные, с почвоуглубителем, с выдвижным долотом, дисковые и комбинированные.

Отвальный корпус применяют для вспашки с оборотом и рыхлением пласта (см. рис. 1,4, о). Корпус состоит из стойки 4, на которой закреплены лемех 6, отвал 5 и полевая доска 7. Линия, парад-, дельная стенке борозды, образованная кромками лемеха и отвала, называется полевым обрезом. Отвал и лемех, прикрепленные к стойке, образуют рабочую поверхность.

Корпус плуга характеризуется шириной захвата b (см. рис. 1.4,

а), глубиной обработки а, углами установки лемеха (см. рис. 1.3) к дну а и стенке у борозды, а также формой рабочей поверхности. Плуги общего назначения снабжены корпусами шириной захвата 25, 30. 35 и 40 см, специальные — шириной захвата 45. 50, 60, 75 и 100см.

Рабочий процесс. Перемещаясь в почве (см. рис. 1.4,

б), корпус с криволинейной поверхностью отрезает пласт ABCD,-поднимает его, деформирует, крошит, оборачивает до соприкосновения с ранее отваленным пластом ^2#>Q^2 и устанавливает в’ наклонное положение.

Соотношение между толщиной и шириной пласта. Пласт не должен обратно падать в борозду после прохода плуга. Это возможно только в том случае, если линия лей-. ствия силы тяжести пласта Gu проходит правее точки D\ его опо-1 ры. Предельный наклон пласта (неустойчивое равновесие) соот-‘ ветствует такому положению, при котором диагонали D\B\, Ih^i и т. д. располагаются вертикально. Это условие соблюдается, если b/а = К = 1,27, т. е. фактическая глубина вспашки и угол G наклона пласта не превышают предельно допустимые значения: *

flm^ 4/1,27 «0,796; (1-3)1

Выбирая глубину обработки, необходимо соблюдать условие 22

К> 1,27. Для плугов общего назначения с культурными и полувинтовыми отвалами рекомендуется принимать К= 1.3. 1,8. с винтовыми— 1,75...2,3, для кустарниково-болотных — АГ=2. 3.

Так как при вспашке с предплужником (см. рис. 1.4, а) сечение основного пласта Г-образной формы, а угол 9 наклона уменьшается, предельное значение А» можно уменьшить до 1.0. 1,1, т.е. пахать глубже, чем без предплужника.

При глубокой вспашке плантажными плугами срезают верхнюю часть пласта специальным корпусом-предплужником и сбрасывают на дно борозды, а оставшуюся часть поднимают и оборачивают основным корпусом. Поэтому для плантажных плугов принимают К

Чтобы исключить засыпание борозд и обеспечить хороший оборот почвы, при обработке участков, расположенных на склонах свыше 5°, пашут, отваливая пласты под уклон.

Типы отвальных корпусов. Из множества технологических операций, выполняемых корпусом, главными с точки зрения агротехники считают оборот и крошение пласта, интенсивность которых обусловлена значениями и степенью изменения углов а, у и р. т. е. формой рабочей поверхности отвала.

По форме рабочей поверхности отвальные корпуса подразделяют на культурные, полувинтовые, винтовые и цилиндрические. В нашей стране применяют первые три типа.

Культурные корпуса (рис. 1.5, а) хорошо оборачивают и крошат почвенный пласт, поэтому их используют для вспашки старопахотных земель. Культурные корпуса выпускают для работы на скоростях до 7; 7. 9 и 9. 12 км/ч. Допустимая рабочая скорость указана в технической характеристике плуга.

Полувинтовые корпуса (рис. 1.5, о) хорошо оборачивают пласт, но хуже рыхлят его. Такие корпуса устанавливают в основном на кустарниково-болотных плугах, но можно применять их и на плугах общего назначения для вспашки сильно задернелых и целинных почв.

^ Винтовые корпуса обеспечивают полный оборот пласта без его рыхления и создают наилучшие условия для разложения пожнивных остатков и дернины. Их используют при перепашке пласта многолетних трав, коренном улучшении кормовых угодий и первичной вспашке целинных земель.

Безотвальный корпус (рис. 1.5, в) предназначен для рыхления почвы^в ветроэрозионных и засушливых районах. Пласт, подрезанный лемехом 1 и поднятый уширителем 8, переваливается через верхний обрез уширителя и падает на дно борозды. В результате деформации пласта лемехом, уширителем и от удара о дно бо-розды пласт крошится без значительного перемешивания слоев. Щиток /защищает стойку 3 от истирания.

Вырезной корпус (рис. 1.5, г) служит для отвальной вспашки подзолистых почв и одновременного углубления пахотного гори-

Рис. 1.5. Типы корпусов плуга:

а —культурный; о — полувинтовой; в —безотвальный; г —вырезной; д — с накладным лолрЗ том; е

с почвоуглубителем; ж — дисковый; з—комбинированный; /, 10— лемеха; 2, 9—отЭ валы; 3 — стойка; 4— перо отвала; 5—полевая доска; 6 — грудь отвала; 7—щиток; 8— ушя-jj ритель; Л — углосним; 12 — нож; 13 —долото; 14 — почвоуглубительная лапа; /5— диск; шпиндель; /7—корпус ротора; IS— вал; /9—ротор; 20— лопатки

зонта на 4. S см. Корпус снабжен двумя лемехами 1 и 10. В промеЦ жуток между ними проходит без оборота нижняя часть пласт подрезанная лемехом /. Верхняя часть пласта, подрезанная лем* хом 10, поступает на отвал 9, оборачивается и падает на ни разрыхленный пласт.

Корпус с накладным долотом (рис. 1.5, Э) предназначен для вспашки твердых почв, засоренных камнями. К носку лемеха / прикреплено долото 13, рабочий коней которого выступает за носок лемеха на З. 4см. Долото обеспечивает хорошее заглубление корпуса и предохраняет лемех от поломок при встрече с камнями. Изношенное долото заменяют новым. Корпус снабжен углосни-мом //и вертикальным ножом 12.

Корпус с почвоуглубителем (рис. 1.5, е) используют для отвальной вспашки подзолистых, каштановых почв и маломощных черноземов с одновременным углублением пахотного слоя на 6. 15 см. Стрельчатая почвоуглубительная лапа 14, установленная позади корпуса и ниже лемеха, рыхлит дно вскрытой корпусом борозды, что исключает перемешивание пахотного слоя с подпахотным. Отверстия в стойке позволяют переставлять лапу по высоте и изменять глубину рыхления. Ширина захвата почвоуглуби-тельных лап 26 или 30 см. Их используют с корпусами шириной захвата соответственно 30 и 35 см. Корпуса с почвоуглубителями устанавливают на плугах общего назначения и специальных.

Дисковый корпус (рис. 1.5, ж) применяют для вспашки тяжелых твердых почв, засоренных древесными корнями, а также для переувлажненных почв при возделывании риса. Корпус снабжен сферическим диском 75 с остро заточенной режущей кромкой. Диск прикреплен к фланцу шпинделя 16, свободно вращающегося на подшипниках. Стойка 3 закреплена на раме плута так, что плоскость вращения режущей кромки диска наклонена к дну борозды под углом 70″, а с направлением движения плуга образует угол атаки 40. 45°.

Диск, заглубленный на 25. 35 см, движется поступательно вместе с агрегатом и одновременно вращается под действием сопротивления почвы. Отрезанный диском пласт сдвигается в сторону и сбрасывается в борозду с оборотом. Дисковый корпус не уплотняет дно борозды. Крупнокомковатое строение вспаханной почвы способствует хорошей аэрации и быстрому просыханиго нижних слоев.

Ширина захвата дискового корпуса диаметром 71 см составляет 30 см. Применяют также диски диаметром 76 и 81 см.

Комбинированный корпус (рис. 1.5. з) предназначен для вспашки тяжелых почв с одновременным интенсивным рыхлением почвенного пласта. Корпус снабжен укороченным отвалом 2 и ротором /Я расположенным на месте срезанного крыла отвала. По форме ротор представляет собой усеченный конус, обращенный боль-ши»м основанием вверх. К образующим конуса прикреплены лопатки 20. Вал 18 ротора вращается в корпусе 17. Частота вращения ротора 268. 507 мин

‘. Лопатки интенсивно крошат пласт почвы, сходящий с отвала, и одновременно переворачивают и сбрасывают его в борозду. Поверхность поля, вспаханного комбинированным корпусом, ровная, хорошо взрыхленная и не требует дополнительной обработки.

^ 1.7. РАБОЧИЕ ЧАСТИ КОРПУСА ПЛУГА

Лемех (рис. 1.6) подрезает пласт почвы и направляет его на отвал. Лемех испытывает большое давление пласта и быстро изнашивается: теряет первоначальную форму и затупляется. Это может привести к нарушению технологического процесса вспашки. Кроме того, по мере затупления лемехов возрастают тяговое сопротивление плуга и расход топлива.

Восстанавливают лемех оттяжкой ударами молота, используя] запас металла на его тыльной стороне (магазин 2). Затем лемех затачивают с верхней стороны до толщины лезвия 0,5. мм. Запаса магазина хватает на три-четыре оттяжки.

По форме лемеха бывают трапецеидальные, долотообразные, вырезные и треугольные.

Трапецеидальные лемеха (рис. 1.6, а) образуют ровное дно борозды. Их устанавливают на предплужниках и на некоторых плугах.

Долотообразные лемеха (рис. 1.6. б) имеют удлиненный носок / (долото), отогнутый вниз на 10 мм от линии лезвия. Такие лемеха хорошо заглубляются, особенно на тяжелых почвах, и обеспечивают устойчивую глубину вспашки.

Вырезные лемеха (рис. 1.6, в) устанавливают на поч-воуглубительных корпусах.

Треугольные лемеха (рис. 1.6, г) применяют на некоторых специальных плугах, картофелекопателях, каналокопателях и рыхлителях, когда требуется создать большое давление лезвия на отрезаемый почвенный пласт.

Для вспашки каменистых почв, раскорчеванных участков при большой глубине вспашки применяют усиление лемеха с щекой, приваренной снизу к носку, а также лемеха с долотом.

Для вспашки почв, не засоренных камнями, используют корпу-;

а — трапецеидальный; б— долотообразный; в — вырезной; г — треугольный; е к стенке борозды. Иногда у заднего корпуса Устанавливают удлиненную полевую доску или к концу доски кре-|»ят сменную пятку 1 (см. рис. 1.7, а).

Корпуса кустарниково-болотных и плантажных плугов, испытывающие особенно большие усилия, оснащают широкой полевой доской или устанавливают уширитель выше полевой Доски.

^ 1.8. ПРЕДПЛУЖНИК, УГЛОСНИМ, НОЖ

Предплужник срезает верхний задернелый слой почвы со стороны полевого обреза корпуса толщиной 8. 12 см и шириной, равной 2/3 ширины захвата корпуса, и сбрасывает его на дно борозды.

К стойке 7предплужника (рис. 1.7, а) прикреплены лемех 10к отвал 6. Предплужник крепят к грядилю плута хомутом 9 при по-! мощи державки 8. ‘ \

Предплужник перемещают в державке вверх или вниз, изме-‘ няя его заглубление, а державку смещают по грядилю вперед или] назад, устанавливая предплужник на расстоянии L впереди кор-| пуса. I

Расстояние L измеряют угольником 16 по горизонтали от носка! лемеха предплужника до носка корпуса, а выбирают его в зависи-1 мости от ширины захвата корпуса, состояния и типа почвы. Для] корпуса шириной захвата 35см L — 30. 35 см, шириной захвата> 30 см — 25. 30 см. При вспашке задернелой и уплотненной почвы предплужник закрепляют дальше от корпуса; малосвязной — бли-1 же к корпусу. При недостаточном выносе предплужника пласт забивается между корпусом и предплужником, а при излишнем -1 пласт, отрезанный предплужником, упирается в стойку впереди идущего корпуса. Чрезмерное заглубление предплужника увели-!

Рис. 1.7. Установка предплужника и дискового ножа (а), углоснима (б), черенковог (в, г) и плоского (д) ножей:

/ — пятка; 2— полевая доска; 3— отвал; 4, 7, IS— стойки; 5, 10— лемеха; 6

отвал предплуэ ника; £ —державка; 9, 12— хомуты; // — диск ножа; 13— коленчатая стойка: 14— корончат шайба; /5—вилка; 16— угольник; /7—перо; 19— грядиль; 20— углосним; 21, 25 — долог 22 — черенок; 23 — лезвие ножа; 24— черенковый нож с криволинейным лезвием; 26— плос

кий нож; 27— лыжи

чивает тяговое сопротивление плута, а задернелый пласт хуже заделывается.

Углосним 20 (рис. 1.7, 6> устанавливают на корпусах плугов для вспашки почв, засоренных камнями. Он выполняет функцию предплужника, но срезает только угол пласта во время движения его по отвалу. Углосним — это маленький отвал, прикрепленный к грядилю 19 корпуса так, что его нижняя угловая кромка плотно прилегает к поверхности отвала.

На плугах устанавливают также дисковый углосним, сферический диск которого срезает углы сразу у двух пластов, поднимаемых впереди и сзади расположенными корпусами. Пласт почвы с двумя срезанными углами лучше укладывается в борозду после его оборота.

Нож плута разрезает почву в вертикальной плоскости по линии отделения пласта от массива и способствует лучшему обороту пласта, заделке растительных остатков, обеспечивает устойчивый ход плуга и равномерность глубины вспашки. Различают ножи дисковые, черенковые и плоские с опорной лыжей.

Дисковый нож (см. рис. 1.7, а) представляет собой [диск 11> свободно вращающийся на оси, закрепленной в проушинах вилки 15. Режущая кромка заточена с двух сторон. Вилка /5 свободно надета на нижний конец коленчатой стойки 13 и может поворачиваться в горизонтальной плоскости в пределах, ограниченных корончатой шайбой 14. Во время работы нож самоустанавливается в плоскости, совпадающей с направлением движения плуга. Стойку 13 ножа крепят на раме плуга при помощи хомута 12 и накладки.

Нож можно перемещать вверх и вниз, а также вперед и назад вдоль рамы. Поворачивая ключом стойку 13, можно изменять положение плоскости вращения диска относительно полевого обреза корпуса плута.

Дисковые ножи применяют на плутах общего назначения и ку-старниково-болотных для вспашки почв, не засоренных корнями деревьев и камнями. Для получения ровной стенки и чистого дна открытой борозды дисковый нож устанавливают обычно перед последним корпусом. Центр диска располагают над носком предплужника или впереди него на расстоянии до 130мм, нижнюю Кромку ступицы — выше поверхности поля на 1. 2 см, плоскость вращения диска смещают в сторону поля от полевого обреза корпуса на 1. 3см. При вспашке задернелых почв дисковые ножи Ставят перед каждым корпусом. Ножи облегчают отделение задернелых пластов, обеспечивают постоянство ширины отрезаемых Пластов и способствуют правильному их обороту. Это снижает тя-Грвое сопротивление плуга, улучшает качество вспашки и снижает рнос лемехов и отвалов.

Черенковый нож (рис. 1.7, в, г) снабжен прямым че-

сбрасывает пласт в борозду, засыпая им сверху пожнивные остат1,оликом, который входит в паз кольца 26, приваренного к оси 5 ки и дернину, сброшенные в борозду предплужником. Нож разре&иже стакана.

зает дернину перед задним корпусом и предплужником, облегча тем самым отделение пласта от массива.

Рама плоская, сварена из основной /5 (рис. 1.8, б), продоль ной 9 и поперечной 12 балок. К балке 15 приварены угольник] для крепления стоек корпуса и кронштейнов предплужников. 1

балке ^ 12 прикреплены кронштейны 13 с пальцами, на которые на шиной 0,5 мм каждая.

деваются шарниры нижних продольных тяг навесного устройств трактора. В балке ^ 12 выполнены отверстия для перестановю кронштейнов 13 при агрегатировании с различными тракторами в зависимости от числа корпусов. В кронштейнах 13 просверлен отверстия для перестановки пальцев по высоте при изменени глубины вспашки.

Навеска составлена из стоек 11, между которыми закреп лен передний конец трубы 7(?догружателя. Задний конец догружа теля штоком /7 присоединен к кронштейну 18. Длину трубы / можно регулировать. Догружатель обеспечивает равномерное глубины вспашки первым и последним корпусами при вспащ тяжелых переуплотненных почв.

Опорное колесо 10 (см. рис. 1.8, а] служит для регул рования и поддержания заданной глубины вспашки. Стойку кол са можно перемещать по вертикали.

Механизм заднего колеса (рис. 1.8, в) предназн чен для подъема и опускания заднего конца рамы плуга, а та для поддержания заданной глубины вспашки задними корпус ми. Механизм заднего колеса можно устанавливать на основно балке в трех местах в зависимости от числа работающих корп. сов так, чтобы колесо двигалось по дну борозды за последни, корпусом.

Механизм заднего колеса состоит из кронштейна ^ 20, двух р чагов 2с?, верхнего рычага 30 с водилом 6, нижнего 24 и верхне 23 стаканов, в которые вставлено вертикальное колено оси 5 з него колеса. На конец оси 5 надето и закреплено чекой направл ющее кольцо 21 с пазом. В паз входит ролик 22, установленный планке 27, которая закреплена шарнирно на рычагах 28 и 30. рабочем положении ролик входит в паз кольца 21 и удержива ось 5 от поворота.

Переднюю часть рамы ПЛП-6-35 поднимает навесное устро ство трактора, а задний конец — гидроцилиндр 7, соединенн штоком с водилом 6, При подаче масла в левую полость гидроц линдра шток поворачивает водило 6, а вместе с ним рычаги 28 и по ходу часовой стрелки, опуская тем самым заднее колесо и п нимая раму плуга. Планка 27 опускается, ролик 22 выходит паза, и ось 5 может свободно поворачиваться при развороте а , гата. К нижнему стакану 24 прикреплена рессорная пружина 2

При прямолинейном движении плуга и небольших боковых загрузках ролик удерживает ось в стакане. Во время поворота агрегата сильное боковое давление выталкивает ролик из паза и ось йегко поворачивается на угол 180° в обе стороны. Усилие, при ко-гором ролик выходит из паза, регулируют набором пластин тол-

При установке плута на заданную глубину вспашки положение заднего колеса по высоте регулируют упорным болтом ^ 29.

Регулировки. Глубину вспашки изменяют вращением инта механизма опорного колеса 10 и болта 29. Для одинаковой

•лубины вспашки всеми корпусами раму устанавливают в гори-юнтальное положение. Перекос рамы в продольной плоскости ус-раняют болтом 29, в поперечной — вращением стяжки раскосов механизма навески трактора.

Полунавесные плуги ПЛ-5-40 и ППН-6-40 снабжены механиз-ом изменения их ширины захвата соответственно в пределах 1,75. 2,25 и 1,8. 2,4м. Плуги имеют поворотные стойки корпу-ов2 (рис. 1.8, г), шарнирное соединение основной 15, продоль-ой 9 и поперечной 12 балок рамы, гидроцилиндр 34 и шарнирно-ычажный механизм 33 поворота стоек корпусов.

При подаче масла в полость гидроцилиндра 34 взаимное распо-ожение балок рамы изменяется, а стойки корпусов поворачивайся на шарнире 31 на определенный угол. При этом ширина захвата каждого корпуса остается неизменной, а ширина захвата плу-изменяется. Ширину захвата плуга регулируют при изменении лона пашни, переходе на пахоту с легкой почвы на тяжелую и аоборот. Применение таких плутов позволяет более эффективно ис-

•пользовать мощность трактора, повысить производительность па-:отного агрегата и снизить расход горючего.

Пятикорпусный плуг ПЛН-5-35, навешиваемый на трактор Т-150, редназначен для вспашки почв с удельным сопротивлением до J9 Н/см 2 на глубину до 30 см. На плуге можно устанавливать четы-или пять корпусов с культурной или полувинтовой поверхнос-ью (обычные и скоростные), с вырезными отвалами, выдвижным .слотом, почвоуглубителями и безотвальные.

Корпуса 2 (рис. 1.9), предплужники / и дисковый нож 7зак-реплены на плоской раме, сваренной из пустотелых балок: главной 5, продольной 10 и поперечной 11. К главной балке Приварены угольники 5для крепления стоек корпусов и крон-^тейнов 13 предплужников. Вынос предплужника относитель-[ИЯ , к , 0р £ ус ? регулируют перемещением хомута по кронштей-хода предплужника изменяют перемещением

|СТойки по высоте. Дисковый нож 7 закреплен на кронштей-

Рис. 1.9. Навесной плуг ПЛН-5-35:

1 — предплужник; 2— корпус; 3— угольник: 4

прицепка для борон; 5—главная балка; 6 — кронштейн крепления ножа; 7— дисковый нож; #—опорное колесо; 9— навеска; 10— продольная балка; Ц— поперечная балка; 12 — кронштейн; VJ—кронштейн предплужника

не 6. Ось вращения диск вынесена вперед относи тельно носка предплужник на 120 мм.

Рама плуга во время рабо ты опирается на колесо j положение которого по вы соте можно изменять винто вым механизмом.

Навеска плуга состоит и: раскоса, планок, образую щих стойку, и кронштей’ нов ^ 12 с пальцами. Задний конец раскоса можно устанавливать на продольной балке 10 в двух положениях Кронштейны 12 прикреплен ны к поперечной балке //. | зависимости от числа корпу сов кронштейны можно ур танавливать в разных поло] жениях для согласования тппя

ширины захвата плуга с типом трактора.

Регулировки. Глубину вспашки всеми корпусами изме] няют вращением винта механизма опорного колеса 8. Для одина| ковой глубины вспашки всеми корпусами раму устанавливают горизонтальное положение. Перекос рамы в продольной плоскс сти устраняют вращением стяжки центральной тяги; в попере 1 ной — вращением раскосов механизма навески трактора.

Основные показатели плугов общего назначения, выпускаем^ промышленностью, даны в таблице 1.1.

Источник