Взаимодействие почвы с растением

Влияние почвы на распространение растений

Между растениями и почвами также существуют очень тесные и многообразные взаимосвязи. Почву определяют как «самый верхний слой коры выветривания Земли, который приобрел свои важнейшие свойства под влиянием климата и живых существ». Формирование почвы вообще невозможно без участия растений. Но и почва в свою очередь в высшей степени важна для растений, поскольку в ней содержатся питательные вещества и запас влаги. Правда, вид почвообразования зависит не только от растений, но и от состава исходного минерального материала и — в значительной мере — от климата.

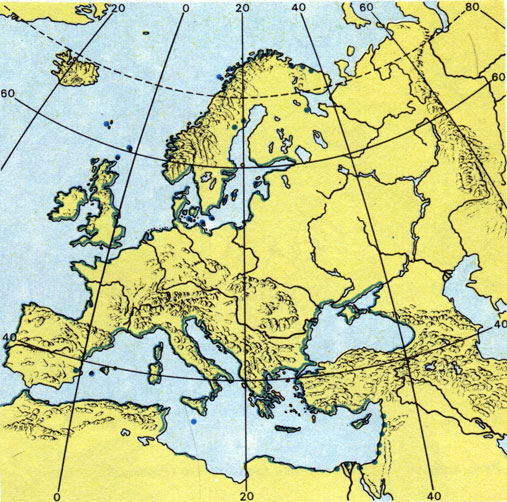

Распространение морской горчицы (Cakile maritima)

Мы не имеем возможности подробнее рассмотреть почву как сложную структуру, сформировавшуюся под влиянием целого ряда факторов. Достаточно подчеркнуть, что на Земле имеется ясно выраженное соответствие между основными зонами растительности и главными типами почв. И в этом нет ничего удивительного, так как и те и другие зависят от климатических условий. В тех разделах книги, где речь пойдет об отдельных зонах растительности, мы еще остановимся на этих взаимосвязях.

Если влияние почвы на растительность — при рассмотрении этого вопроса в глобальном масштабе — прослеживается четко, то часто очень трудно оценить, как воздействуют почвы или отдельные почвенные факторы на формирование ареалов видов.

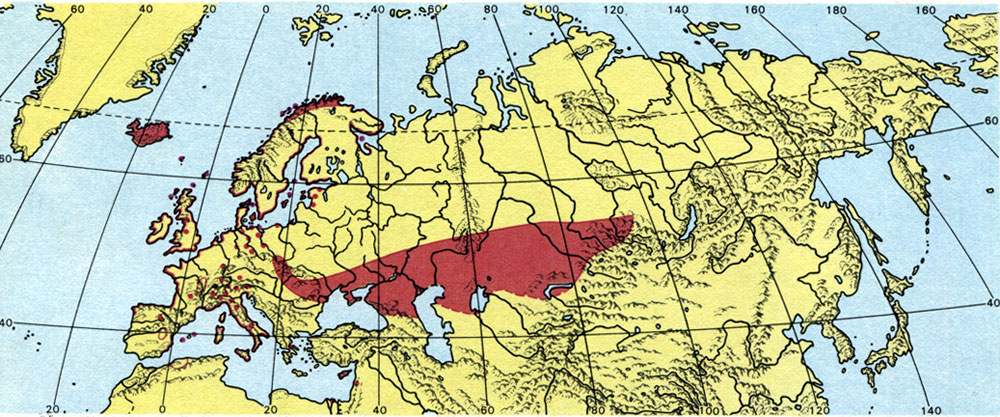

Растения засоленных почв. Наиболее ярко проявляется зависимость между общим распространением, ареалами и почвенными факторами в тех случаях, когда один из почвенных факторов доминирует и оказывается экстремальным. Это положение хорошо иллюстрируют растения, произрастающие на засоленных почвах. В их распространении очень много общего и заслуживающего внимания. При рассмотрении ареала, например, подорожника приморского (Plantago maritima), обычного растения солончаковых лугов, бросается в глаза, что подавляющая его часть находится во Внутренней Азии. Эти восточные районы Туранской флористической области богаты засоленными почвами. Оттуда этот вид распространился на запад; он встречается местами по берегам Средиземного моря, Атлантического океана, Северного и Балтийского морей и проник даже на арктические побережья. Затем он заселил территории с засоленными почвами, рассеянные по всей Европе, но находящиеся вдали от морей. Почти так же распространены солерос европейский (Salicornia europaea), сведа приморская (Suaeda maritima), млечник приморский (Glaux maritima), солянка калийная (Salsola kali), полынь приморская (Artemisia maritima), лебеда прибрежная (Atriplex litoralis), ситник Жерара (Juncus gerardii) и другие виды. Очевидно, что для формирования ареалов всех этих растений климат имеет второстепенное значение, так как они хорошо развиваются в районах с разным климатом. Стоит лишь вспомнить, насколько различны климатические условия жарких центральноазиатских полупустынь и морских побережий северной Норвегии и Кольского полуострова. И хотя не все растения засоленных почв встречаются в областях со столь разным климатом (а у некоторых видов можно обнаружить даже определенную зависимость ареала от климата), все же решающее значение для их распространения имеет содержание соли в почве.

Распространение подорожника приморского (Plantago maritima)

Некоторые виды для нормального развития нуждаются в присутствии в почве поваренной соли в определенной концентрации; их называют галофитами или растениями засоленных почв в узком смысле слова. Таковы, например, солерос, сведа приморская, а также виды мангровых лесов. Другие виды оказываются лишь солевыносливыми: они так же хорошо растут и на почвах, не содержащих соли. При этом важно, что все эти растения способны хорошо развиваться в местообитаниях с засоленными почвами, где условий для жизни других растений нет. Здесь они не испытывают конкуренции со стороны других видов и потому господствуют. Следовательно, в их существовании и распространении немаловажную роль играет такой фактор, как конкуренция.

Осенняя окраска солероса (Salicornia), выросшего на удаленном от моря местообитании с засоленной почвой

Растения почв, содержащих тяжелые металлы. Подобную же зависимость распространения растений от экстремальных почвенных факторов обнаруживают и другие «почвоприуроченные» виды, например обитающие на почвах, содержащих тяжелые металлы. Такая зависимость, особенно при наблюдении этого явления на небольших территориях, часто настолько резко бросается в глаза, что соответствующие растения даже называют «индикаторами почв». Соли тяжелых металлов — меди, свинца, цинка и др. — для большинства растений ядовиты. Имеется лишь сравнительно немного видов (или подвидов и разновидностей), которые могут расти на таких почвах и, разумеется, почти не испытывать конкуренции со стороны других растений. Например, один из подвидов минуарции весенней (Minuartia verna subsp, hercynica) встречается в восточных предгорьях Гарца только в районе выхода на поверхность медистых сланцев и растет на отвалах, возникших при разработке этой горной породы. Так же растут некоторые специализировавшиеся подвиды или разновидности армерии приморской, или обыкновенной (Armeria maritima subsp. halleri, subsp. bottendorfensis и др.),и смолевки-хлопушки (Silene vulgaris var. humilis). Некоторые из этих подвидов и разновидностей встречаются и в других районах, но на так называемых гальмейных почвах, содержащих цинк. Кроме того, особую флору мы встречаем на серпентиновых почвах, содержащих труднорастворимые и крайне медленно разрушающиеся силикаты магния. Два папоротника — Asplenium adulterinum и Asplenium cuneifolium (виды рода костенец) — даже называют серпентинными, так как они растут почти всегда только на этой почве. Правда, зависимость перечисленных растений от почв, содержащих тяжелые металлы, не непосредственная; в таких местообитаниях не менее существенную роль играет отсутствие конкуренции со стороны других видов.

Викарирующие виды, растущие в Альпах на силикатных почвах

Рододендрон ржавый Hododendron ferrugineum

Горечавка Клузия Gtntiana clusii

Лютик ледниковый Ranunculus glacialis

Прострел серно-желтый Pulsatilla sulphurea

Источник

Почва как среда для растений

Почва для растения является средой, из которой оно получает воду и элементы питания. Количество минеральных веществ в почве зависит от специфических особенностей материнской горной породы, деятельности микроорганизмов, от жизнедеятельности самих растений, от типа почвы.

Почва имеет рыхлую структуру, представленную твердыми частицами, жидкой и газообразной фазами. Твердую фазу почвы составляют продукты выветривания различных минералов. Это частицы разных размеров, подразделяемые на четыре основные группы — камни, песок, пыль и глины. Каждая группа характеризуется определенными водно-физическими свойствами. Песчаные частицы хорошо пропускают воду, но плохо ее удерживают. Мелкие частицы образуют систему капилляров, способных удерживать влагу и даже подтягивать ее из более глубоких слоев. Когда в почве преобладают крупные частицы, ее механический состав принято считать легким. Наиболее плодородными являются легко- и среднесуглинистые почвы.

Почвенные частицы конкурируют с корнями за влагу, удерживая ее своей поверхностью. Это так называемая связанная вода, которая подразделяется на гигроскопическую и пленочную. Удерживается она силами молекулярного притяжения. Доступная растению влага представлена капиллярной водой, которая сосредоточена в мелких порах почвы. Более крупные поры содержат транзитную или гравитационную воду, передвигающуюся под действием силы тяжести.

Между влагой и воздушной фазой почвы складываются антагонистические отношения. Чем больше в почве крупных пор, тем лучше газовый режим этих почв, тем меньше влаги удерживает почва. Наиболее благоприятный водно-воздушный режим поддерживается в структурных почвах, где вода и воздух находятся одновременно и не мешают друг другу — вода заполняет капилляры внутри структурных агрегатов, а воздух — крупные поры между ними.

Характер взаимодействия растения и почвы в значительной степени связан с поглотительной способностью почвы — способностью удерживать или связывать химические соединения.

Основной вклад в учение о поглотительной способности почв внес один из выдающихся представителей отечественной науки о химии почв К. К. Гедройц. Он доказал наличие связи между агрономическими свойствами почвы, уровнем ее плодородия и составом поглощенных катионов.

Гедройц Константин Каэтанович (1872—1932) — советский почвовед и агрохимик, акад. АН СССР. Разработал основы коллоидной химии почв, методы их химического анализа, принципы’ классификации (по составу обменных катионов), Лауреат премии им. В. И. Ленина (1927).

Различают несколько типов поглотительной способности: механическую, физическую, химическую, физико-химическую (обменную), биологическую.

Механическая поглотительная способность. Почва как пористое тело задерживает мелкие частицы, через нее профильтровываются грубые суспензии.

Физическая поглотительная способность. На поверхности твердой фазы почвы и почвенного раствора образуется поверхностное натяжение, которое вызывает повышение концентрации у самой поверхности твердых частичек — адсорбцию (положительную). Наблюдается и отрицательная адсорбция (например, Cl 2 – , NO 3 – ); такие ионы профильтровываются.

Химическая поглотительная способность. Вещество, вносимое в почву, может давать нерастворимые соединения, с которыми происходят химические преобразования. Например, при внесении фосфорных солей в почву, богатую кальцием, образуется труднорастворимое в воде соединение Са3(РО4)2.

Физико-химическая (обменная) поглотительная способность. Часть элементов адсорбируется на поверхности почвенных частичек или раствора, а остальные вступают в обменные химические реакции с почвенными частицами. Эта способность является главной и имеет существенное значение в создании плодородия почвы, а также в питании растений.

Биологическая поглотительная способность — поглощение химических элементов в результате, жизнедеятельности бактерий, грибов и других микроорганизмов. Значительный вклад в изучение этого вопроса внес основоположник почвенной микробиологии С. Н. Виноградский.

Виноградский Сергей Николаевич (1856—1953), русский микробиолог, один из основоположников отечественной микробиологии, чл. кор. Петербургской АН (1894), почетный член Российской АН (1923). В 1887 г. открыл хемоавтотрофные микроорганизмы и явление хемосинтеза. Впервые (1893) выделил из почвы азотфиксирующие бактерии. С 1922 г. работал в Агробактериологическом отделе Пастеровского института в Париже.

Микроорганизмы (грибы, бактерии, водоросли), при взаимодействии с которыми происходит почвенное питание высших растений, концентрируются в основном в ризосфере. Симбиоз корней высших растений с грибами — микориза (буквально — грибокорень). Микориза характерна для большинства цветковых растений (не менее 90 %), Исключение составляют водные и паразитные растения, некоторые гречишные, крестоцветные, осоковые. Микориза бывает двух типов. Экзомикориза (наружная микориза) — гифы гриба оплетают корни плотным чехлом (гифовой мантией) и проникают в межклетники (но не в клетки!) одного или нескольких наружных слоев коры. Под влиянием гормонов, выделяемых грибом, молодые корни обычно ветвятся, окончания их утолщаются, корневые волоски отмирают. Экзомикориза характерна для многих деревьев умеренной зоны (дуб, береза, ива), некоторых кустарников и трав.

Эндомикориза (внутренняя микориза) широко распространена. Характерна для большинства цветковых растений — яблони, груши, земляники, томатов, злаков, орхидных и др. При эндомикоризе грибной чехол вокруг корня не образуется, корневые волоски не отмирают. Гифы гриба проникают в клетки коровой паренхимы.

Симбиоз корней с бактериями — бактериолизы (корневые клубеньки) — имеет важное практическое значение в снабжении растений азотом. Характерен для бобовых, березовых, лоховых, крушиновых, злаков и других семейств.

Микрофлора почвы разлагает органические вещества до более простых соединений, участвует в формировании структуры почвы. Характер этих процессов зависит от типа почвы, химического состава растительных остатков, физиологических свойств микроорганизмов и других факторов. В формировании структуры почвы принимают участие почвенные животные: кольчатые черви, личинки насекомых и др.

В результате совокупности биологических и химических процессов в почве образуется сложный комплекс органических веществ, который объединяют термином «гумус».

Богданова, Т.Л. Справочник по биологии/ Т.Л. Богданова [и д.р.]. – К.: Наукова думка, 1985.- 585 с.

Источник

Индивидуальный проект по биологии на тему «Влияние состава почвы на рост растений» (9 класс)

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

МБОУ «Червоновская СОШДС»

«Влияние состава почвы на рост растений»

Итоговый индивидуальный проект

ученика 9 класса

Удодика Константина Сергеевича

Руководитель проекта:

Журавель Наталья Владимировна,

с. Червоное, 2020 г.

1.1. « На доброй земле чертополох пшеницей станет, а на дурной — пшеница

2.2. Результаты эксперимента через 7 дней…………………………………………….

2.3. 14 дней с начала эксперимента……………………………………………………..

« Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить, чтобы полюбить, надо узнать, узнав – невозможно её не полюбить ».

Богатая наша земля! Человечество разыскало в ней залежи полезных ископаемых. Таким ресурсам нет цены и всё же ценней всего на Земле – это почва.

Все живые организмы, живущие на планете Земля, обязаны почве, которая покрывает Землю тонким слоем. Без почвы большинство организмов не имело шанса на существование, потому что без почвы не будет растений, без растений не будет кислорода, без кислорода большинство живых организмов погибнут.

Издревле на Руси занимались земледелием. Обрабатывать землю, сеять хлеб – дело трудное, но почётное. Вырастить хороший урожай, значит быть сытым и богатым. Потому с необычайной любовью и уважением относились люди к земле.

Актуальность работы заключается в том, что не все люди, живущие в квартирах, имеют дачные или придомовые участки земли для выращивания овощных культур на открытом грунте. Поэтому они вынуждены заниматься овощеводством в домашних условия — на балконах, подоконниках.

Проблемный вопрос – почва, какого состава, окажет более благоприятное влияние на рост и развитие растений?

Объектом моего исследования являются чернозёмные, глинистые и песчаные почвы.

Предметом исследования: влияние чернозёмных, глинистых и песчаных почв на рост растений в домашних условиях.

Гипотеза исследования: я предположил, что в чернозёмной почве растения будут лучше расти и развиваться, чем в глинистой и песчаной.

Цель исследования: изучение влияния состава почвы на рост растений.

1) собрать и изучить информацию о чернозёмных, глинистых и песчаных почвах;

2) осуществить наблюдение за ростом растений в различных почвах в домашних условиях;

3) изучить полученные результаты и сделать вывод по итогам наблюдений.

Практическое значение исследования в том, что оно может быть применено на уроках биологии и географии, во внеурочных мероприятиях.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. « На доброй земле чертополох пшеницей станет, а на дурной — пшеница

Почва – это наружный плодородный слой земли. Над формированием одного сантиметра чернозёма беспрерывно работают природные условия, бактерии и лишайники. Отмершие остатки организмов образуют перегной – самый плодоносный слой почвы. Пройдёт 300 лет, прежде чем образуется один сантиметр чёрнозёма.

Почему же почва такая плодородна? Какие же вещества содержатся в ней, столь необходимые для существования растений?

Корни растений дышат воздухом, который содержится в почве. Всасывают вместе водой растворённые минеральные соли – питательные вещества жизненно необходимые для растений.

Но количество минеральных веществ в почве не безгранично. Растения могли бы их быстро потратить, но этого не происходит. Благодаря перегною, запас минеральных веществ постоянно пополняется. Многочисленные почвенные обитатели: беспозвоночные животные, бактерии и грибы, неустанно перерабатывают органические остатки растений и животных, превращая их в запасы питательных веществ.

Человек стремится повысить уровень плодородия почвы, применяя различные агротехнические методы: удобрение почвы увеличивает количество минеральных солей в почве, рыхление почвы обеспечивает поступление воздуха в почву, сохранение влажности почвы, повышение прорастания семян; подкормка повышает количество питательных веществ в почве; прополка не позволяет сорным растениям заглушать рост культурных.

1.2. Характеристика почв

Песчаные почвы – это лёгкий вид почвы. Содержание песка в песчаной почве приблизительно 90%, этим и объясняется невысокое плодородие песчаника. Возьмите немного грунта и хорошо смочите его водой, попытайтесь сделать из него хотя бы шарик или жгут. Песчаная почва совсем не слипается, а рассыпается мокрыми песчаными песчинками. Чем больше в почве состоит песка, тем хуже она слипается в ком или в жгут. Песок является кварцевым минералом, совершенно он не пригоден для хорошего питания растений, в отличие от глинистых почв, где постоянно происходят процессы развития и роста живых организмов, способных на постоянной основе удобрять грунт, а в песчаной почве обитает мало живых организмов по причине отсутствия пищи для них. Для большинства растений песчаный грунт не подходит из-за недостатка питательных веществ, которые жизненно необходимы для растения, но есть растения, которые комфортно себя чувствуют в песчаной почве. Например, хорошо себя чувствуют в песчаной почве: малина, голубика, чёрная смородина, красная смородина, облепиха, войлочная кустовая вишня и крыжовник.

Песчаный грунт обладает рядом как отрицательными, так и положительными свойствами.

Положительные свойства песчаной почвы: рыхлость, легкость в обработке, сыпучесть, насыщена кислородом, отлично проводит тепло, быстро нагревается, повышенная аэрация. Недостатки песчаной почвы: б ыстрое охлаждение, пересыхание, отсутствие питательных веществ. Существуют несколько способов облагораживания песчаного грунта: п роцесс глинования, частый полив, частая подкормка, внесение навоза, использования торфа.

Улучшают плодородие таких почв путем создания плодородного слоя или же постоянного добавления органических удобрений для улучшения качеств почвы. Добавлять удобрения лучше всего будет в весеннее время и желательно небольшими дозами. При внесении необходимого количества органических удобрений и необходимого количества влаги на песчаных и супесчаных почвах отлично растут плодовые деревья и в конце сезона дают хороший урожай.

1.2.2. Чернозёмные почвы

Чернозём – это слой плодородной почвы, которая характеризуется богатым содержанием до одного метра гумуса, кальция и питательных веществ. Гумус образуется в процессе роста и отмирания растений, а также жизнедеятельности различных живых организмов, обитающих в почве. Таких, как бактерий, грибов, червей, актиномицетов, насекомых и других почвенных обитателей. Чернозём содержит полезные кислоты и соли, которые легко усваиваются растениями. Взяв в руки горсть чернозёма и слегка его, вы увидите на ладонях чёрный отпечаток.

Чернозём невозможно заметить, никакими минеральными и органическими удобрениями. Потому что чернозём формируется в природе несколько тысяч лет, в определённых климатических условиях. Создать чёрнозём искусственным путём невозможно, потому что на его образование влияют сотни факторов. Чернозёмные почвы богатые питательными веществами и огромным количеством полезных веществ для растений. Чернозём обладает отличными водно-воздушными свойствами. В чернозёме присутствуют полезные гуминовые кислоты, которые хорошо усваиваются корнями растений.

Основные характеристики чернозёма:

1) наличие гумуса, который не испаряется на протяжении нескольких лет;

2) хорошее содержание кальция, которое необходимое растениям;

3) дышащая и отлично пропускающая воду почва за счёт комковатой структуры;

4) высокое плодородие;

5) нейтральная кислотность, что подходит всем растениям;

6) большое количество микроэлементов в виде азота, железа, фосфора и серы.

1.2.3. Глинистые почвы

С тандартная глинистая почва состоит примерно на 60% из глинистых частиц, на 20% из илистых частиц и на 20% из частиц песчаной фракции. Размеры основной массы частиц, составляющих глинистую почву, довольно малы, что часто приводит к ее уплотнению и усложняет обработку таких почв, а также затрудняет рост растений – из-за малого количества кислорода корней кислородом. Вода плохо проникает в глинистую почву, в период ливней часто накапливается на поверхности почвы и стекают по склону, приводя к дефициту влаги.

Рассмотрим основные свойства глинистой почвы: крупнокомковатая, плотная структура после перекопки; высокая изначальная плотность; коэффициент водопоглощения ниже среднего; медленно и слабо прогревается. практически отсутствует вентиляция почвы, насыщение кислородом корней растений; есть вероятность застоя влаги у корней, что способствует к загниванию корней. плотная корка и растрескивания после хорошего увлажнения; образование кислой реакции.

Улучшить глинистую почву можно следующими агротехническими приёмами: планировка поверхностного слоя почвы на участке; регулярная перекопка; контроль расположения с слоёв почвы изменение плотности почвы; внесение органики; внесение опилок; удобрение растениями; заселение глинистых грунтов дождевыми червями; внесение речного песка; внесение минеральных удобрений.

Растения, которые рекомендовано выращивать на глинистом грунте: хост, горец змеиный, герань, ирис, арункус, роза, вишня, слива, малина, смородина, ежевика, крыжовник.

2. Практическая часть

2.1. Условия посадки

Как чувствуют себя растения в различных по составу почвах? Чтобы пронаблюдать за ростом растений, я провёл опыты. Приготовил для эксперимента почвы разного состава

(см. Приложение 1) и семена фасоли (см. Приложение 2). Семена предварительно замочил в воде на 6 часов и вынул всплывшую фасоль (см. Приложение 3). Затем поместил их на очень влажный субстрат, в данном случае, ватные диски, и поставил в тёплое место. Два раза в день промывал семена и сами ватные диски (см. Приложение 4). Спустя 2 дня после замачивания, семена фасоли проросли (см. Приложение 5). Произвёл посадку семян фасоли в разную по составу почву. Сначала полил землю, чтобы она стала влажной, затем проделал углубления в почве для посадки семян. Посадил семена и поливал два раза в день утром и вечером до первых всходов, утром выставлял на хорошо освещённые места, а ночью ставил рядом с источником тепла (см. Приложение 6).

2.2. Результаты эксперимента через неделю

Семена фасоли быстро проросли, и я тогда умерил полив до одного раза в два дня. В чернозёме семена дали всходы уже на пятый день, в глинистой проросли только на шестой день после посадки, а в песчаной почве всходы появились только через восемь дней, и росток был довольно слабый (см. Приложение 7).

2.3. 14 дней с начала эксперимента

Всходы фасоли в чернозёмной почве растут дружно и листья довольно крупные.

В глинистой почве, хотя и растут медленнее, немного отличаются от всходов в чернозёме, лишь размерами, так как взошли на 1 день позже.

В почве песчаной всходы появились с разницей в три дня. Значит, данная почва вовсе не благоприятна для роста растений, в ней мало питательных веществ для роста и развития ростков (см. Приложение 8).

Таким образом, можно подвести итоги эксперимента. Для растения необходимо богатая питательными веществами, влажная и рыхлая почва. Только тогда растения будут чувствовать себя отлично в почве. У здоровых растений отлично развита корневая система. Крепки корни впитывают больше минеральных веществ, растение развивается и растёт. При нехватке какого-либо вещества, растения хуже развиваются и растут. Чем питательнее и злачнее почва, чем лучше ощущает себя растения, посаженные в ней.

При более тщательном изучении почвы с помощью исследований и экспериментов, я пришёл к следующим выводам:

-При хороших условиях растения дают отличный урожай.

-При неблагоприятных условиях растения ухудшаются в своём росте и развитии, даже погибают.

-Для каждого растения нужен свой состав почвы: одни растения хорошо растут в чернозёме, а другие в глинистой или в песчаной почве.

-Состав почвы влияет на рост растений.

Итогом экспериментальной деятельности я считаю то, что были проведены наблюдения за ростом растения в почвах разного состава.

Растения растут и развиваются лучше в чернозёмной почве, что и требовалось доказать.

Источник