Почвенная вода

Всякая почва содержит определенное количество воды, которую обычно называют почвенной, или жидкой фазой. Содержание влаги в процентах к массе сухой почвы характеризует ее влажность. Почвенная вода – условие жизни растений, жизнедеятельности почвенной фауны и микрофлоры. Особенно много воды расходуют растения – для создания 1 г сухого вещества требуется от 200 до 1500 г воды.

Наличие воды в почве обусловливает протекание биохимических, физико-химических и других процессов, передвижение веществ, водно-воздушный, тепловой режимы, физико-механические свойства.

Растения нормально развиваются только тогда, когда в почве есть постоянное и достаточное количество воды. Как недостаток, так и избыток влаги в почве ограничивают продуктивность растений или совсем вызывают их гибель.

Познание закономерностей поведения почвенной влаги, умение управлять водными свойствами почвы – важная предпосылка получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

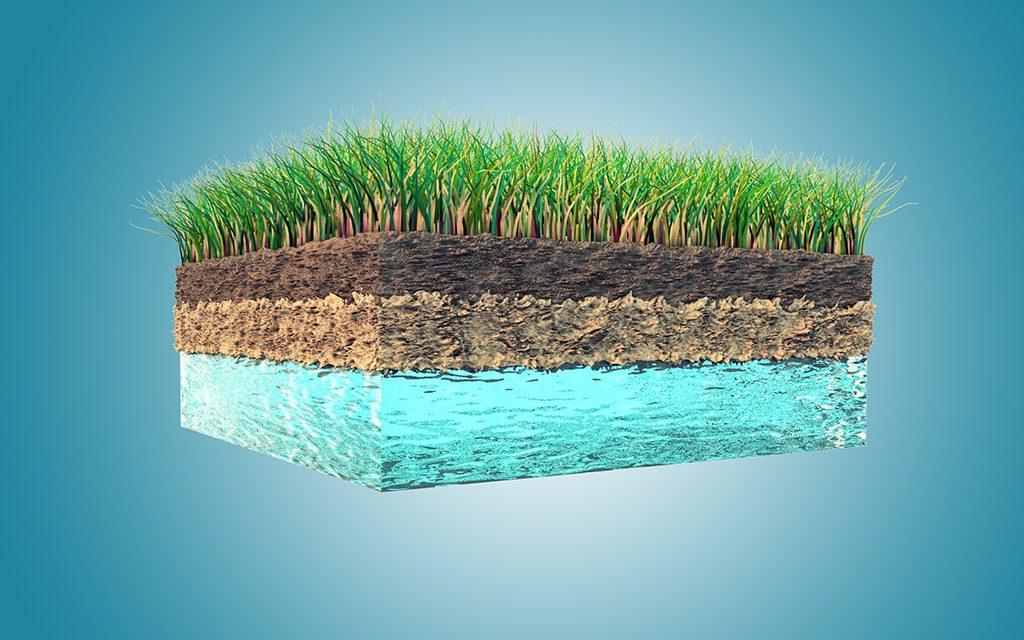

Источники воды в почве следующие: атмосферные осадки, грунтовые воды, конденсация водяного пара из атмосферы. Обычно главным источником воды в почве являются атмосферные осадки.

Формы воды в почве. Вода, поступающая в почву, может передвигаться под воздействием силы тяжести (гравитации), может попадать под воздействие менисковых (капиллярных), осмотических, сорбционных сил или переходить в парообразное состояние. В результате этого в почве образуются различные категории (формы) воды, которые характеризуются неодинаковой подвижностью, различной силой связи с почвой, а значит, и разной доступностью для растений.

Вода в почве может находиться во всех трех состояниях – твердом (лед), жидком, парообразном. Различают следующие формы воды в почве: химически связанная, парообразная, сорбционно связанная (гигроскопическая, пленочная); свободная (капиллярная и гравитационная).

Химически связанная (кристаллизационная) вода входит в состав некоторых кристаллогидратов (CaSO4•2H2O; Na2SO4•10H2O). Характеризуется очень высокой прочностью связи и неподвижностью в почве, недоступна растениям.

Парообразная вода. Находится в почвенном воздухе в форме водяного пара. Она содержится в небольшом количестве (не более 0,001% от массы почвы) и свободно передвигается от мест с большей упругостью пара к местам с меньшей упругостью, от более теплых к менее нагретым слоям почвы. Может также передвигаться пассивно с потоком воздуха. Парообразная вода может адсорбироваться поверхностью твердых частичек. Становится доступной растениям только после конденсации паров воды.

Сорбционно связанная вода образуется путем сорбции парообразной и жидкой воды на поверхности твердых частичек почвы. Она подразделяется на гигроскопическую (или прочносвязанную) и пленочную (или рыхлосвязанную).

Гигроскопическая вода представляет собой сорбированные молекулы водяного пара, на поверхности почвенных частичек. Они образуют пленки, состоящие из 2–3 ориентированных слоев молекул воды. При высокой относительной влажности воздуха толщина этой пленки может быть равной 20–30 диаметрам молекул водяного пара.

Количество гигроскопической воды в почве зависит в основном от содержания органических и минеральных частичек, способных образовывать вокруг себя пленку. Тяжелые по механическому составу и хорошо гумусированные почвы содержат больше гигроскопической воды по сравнению с легкими, малогумусированными почвами. Эффект сорбции воды заметно проявляется в частицах размером 2–3 мкм и резко возрастает в частицах менее 1мкм.

Гигроскопическая вода очень прочно удерживается почвой (1–2•109 Па), совсем недоступна растениям. Удалить ее из воздушно-сухой почвы можно путем многочасового высушивания при 105°С.

Наибольшее количество гигроскопической воды почва может сорбировать из воздуха, полностью (96–98 %) насыщенного водяным паром. Эта величина называется максимальной гигроскопичностью почвы (МГ). Значение МГ в песчаных почвах колеблется в границах 0,1–1 %, в глинистых, гумусированных почвах достигает 10–15 %, а в органогенных почвах – 20–40 %.

Обычно растения начинают завядать раньше, чем почва высыхает до максимальной гигроскопичности. То количество влаги в почве, при которой в растениях появляются признаки устойчивого завядания, и они не исчезают при помещении растений в атмосферу, насыщенную водяным паром, называется влажностью устойчивого завядания (ВЗ).

ВЗ – это нижняя граница доступности воды растениям в почве. Ее определяют вегетационными методами, наблюдая, при какой влажности растения завядают, или расчетным образом: МГ 1,5.

Влажность завядания зависит от вида растения и свойств почвы. Чем больше в почве мелких частичек и органических веществ, тем выше в ней ВЗ. В среднем она составляет 1–3% в песках, 3–6% в супесях, 6–15% в суглинках и 50–60 % в торфяных почвах. Показатели ВЗ необходимы для расчета запасов в почве продуктивной влаги.

Пленочная (рыхлосеязанная) вода – является дополнительно сорбированной при соприкосновении твердых частичек почвы с жидкой водой. Сорбционные силы поверхности почвенных частичек не насыщаются полностью даже в том случае, когда влажность почвы достигает МГ, но может сорбировать жидкую воду. Рыхлосвязанная вода образует пленку из слабоориентированных молекул. Пленочная вода удерживается почвой менее прочно, чем гигроскопическая. Может передвигаться от частиц с более толстой к частицам с менее толстой пленкой. Растениям доступна только частично.

Свободная вода не связана силами притяжения с почвенными частицами. Она доступна растениям. Различают две формы свободной воды в почве – капиллярную и гравитационную.

Капиллярная вода удерживается в почвенных порах малого диаметра – капиллярах, под воздействием капиллярных или менисковых сил. В зависимости от характера увлажнения почвы различают капиллярно-подвешенную и капиллярно-подпертую воду.

Капиллярно-подвешенная вода заполняет капиллярные поры при увлажнении почвы сверху. При этом под увлажненным находится сухой слой почвы. Вода увлажненного слоя как бы «зависает» над сухим слоем почвы. Капиллярно подвешенная вода может передвигаться в направлении к испаряющей поверхности. Это движение прекращается, когда капилляры из-за недостатка воды разрываются. Влажность, при которой это происходит, называется влажностью разрыва капилляров (ВРК).

Капиллярно-подпертая вода образуется при подъеме ее снизу вверх по капиллярам от грунтовых вод, или верховодки. Зона капиллярного насыщения над грунтовой водой называется капиллярной каймой.

Агротехнические мероприятия, направленные на сохранение воды в почве, на рациональное использование ее растениями, связаны с образованием запасов именно капиллярной воды путем уменьшения ее расхода на физическое испарение. Например, ранневесеннее покровное боронование почвы разрушает ее корку, капилляры и этим существенно сокращает потерю воды почвой.

Свободная вода, которая не удерживается капиллярами и передвигается вниз под воздействием силы тяжести, называется гравитационной. Различают гравитационную воду, просачивающуюся сверху вниз сквозь почвенно-грунтовую толщу, и гравитационную воду, накапливающуюся над водонепроницаемым горизонтом в виде грунтовой воды. Гравитационная вода не только вызывает вынос или горизонтальную миграцию химических элементов, но и может обусловливать недостаток кислорода в почве.

Водные свойства почвы

Водные свойства. Основными водными свойствами почвы являются влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемная способность.

Влагоемкость – способность почвы поглощать и удерживать определенное количество воды. Полная влагоемкость соответствует состоянию полной насыщенности почвы водой, когда все поры ею заполнены. Ее величина зависит от пористости почвы и рассчитывается по формуле: W = P/V, где W – полная влагоемкость (в % от сухой почвы); Р – пористость (в % от объема почвы); V – плотность почвы (г/см3).

Понятию капиллярной влагоемкости соответствует состояние насыщенности водой всех капилляров почвы.

Полевая влагоемкость характеризуется наибольшим количеством подвешенной воды, которую может удерживать почва. В полевых условиях такое состояние увлажнения наблюдается после стока гравитационной воды при отсутствии подпора грунтовых вод.

Максимальная молекулярная влагоемкость – это количество воды, удерживаемое силами молекулярного притяжения. Наименьшая влагоемкость почвы определяется содержанием в ней только пленочной воды.

Величина всех видов влагоемкости зависит от механического состава, структуры почвы, ее гумифицированности и возрастает с переходом от легких почв к тяжелым, от бесструктурных к структурным, от почв с низким содержанием гумуса к почвам хорошо гумусированным.

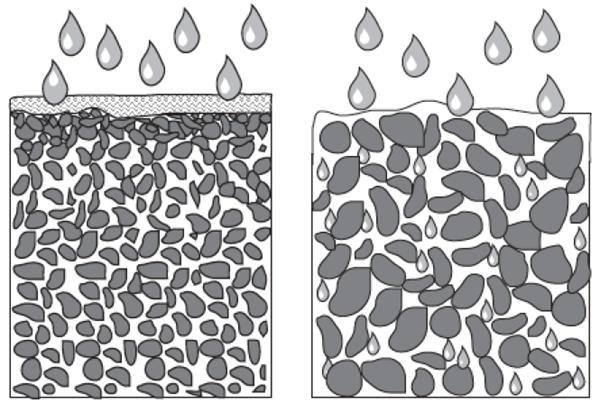

Водопроницаемость – способность почв впитывать и пропускать сквозь себя воду, поступающую с поверхности. Водопроницаемость может определяться временем, за которое вода проходит определенное расстояние по порам почвы сверху вниз. При поступлении воды в почву сначала происходит поглощение и прохождение ее от одного слоя к другому, ненасыщенного водой. Потом, когда почвенные поры полностью наполнятся водой, начинается ее фильтрация сквозь толщу почвы.

Считается, что почва имеет хорошую водопроницаемость, если она пропускает за один час при напоре воды в 5 см и температуре 10°С от 70 до 100 мм воды. Чрезмерно высокая водопроницаемость обусловливает высокую фильтрацию воды за границы корнезаселенного слоя. И наоборот, чрезмерно низкая может привести к застаиванию воды на поверхности почвы, стоку ее по склону, смыву и размыву почвы. Песчаные и супесчаные почвы более проницаемые для воды, чем суглинистые и глинистые. Водопроницаемость структурных почв более высокая по сравнению с бесструктурными.

Водоподъемная способность – способность почвы вызывать восходящее перемещение воды капиллярными силами. Они наиболее сильно проявляются в порах диаметром 0,1–0,003 мм; более мелкие поры заполнены связанной водой. Поэтому водоподъемная способность возрастает от песчаных почв к суглинистым и снижается в глинистых. Водоподъемная возможность может определяться временем, за которое вода проходит определенное расстояние снизу вверх (это способность выпаривания воды) или высотой поднятия воды. Максимальная высота поднятия воды над уровнем грунтовых вод для песчаных вод – 0,5–0,7 м, для суглинистых – 3–6 м. В структурных почвах капиллярная вода менее подвижна.

Благодаря капиллярным процессам и водоподъемной способности почв грунтовые воды участвуют в дополнительном обеспечении растений водой, восстановительных процессах и др. Количество воды в почве и преобладающее направление движения ее в вегетационный период характеризует особенности водного режима. Он определяется водным балансом (приход + расход воды). Водный режим представляет собой совокупность явлений поступления влаги в почву, продвижения, расхода. Количественную его характеристику показывают в виде водного баланса. Приходная часть баланса состоит из атмосферных осадков (Ао), притока грунтовых вод (ГрП), конденсированной воды (К). Расход воды включает потерю воды при испарении (И), десукции (Д), различных видов стока – поверхностного (ПС), внутрипочвенного (ВПС), грунтового (ГрС).

В зависимости от баланса воды различают следующие типы водного режима: промывной, периодически промывной, непромывной, выпотной, водозастойный. Промывной тип водного режима проявляется в условиях ежегодного промачивания всей почвенной толщи до грунтовых вод. Уравнение водного баланса для этого типа имеет следующий вид:

АО > И+Д+ПС+ВПС.

Почвенная вода

[/center]

Промывной тип водного режима характерен для подзолистых и дерново-подзолистых почв.

Периодически промывной тип водного режима наблюдается на территориях, где средние многолетние показатели осадков и испарения примерно сбалансированы. Здесь в сухие годы происходит ограниченное промачивание почвы, а в мокрые – сквозное. Этот тип водного режима свойственен для почв лесостепей. Водообеспеченность почв здесь неустойчивая.

Непромывной тип водного режима встречается в почвах южных зон (сухие степи, черноземно-степная зона и др.). Вода осадков здесь распределяется только в верхних горизонтах и не достигает грунтовых вод. Уравнение водного баланса этого типа следующее:

АО = И+Д+ПС+ВПС.

Выпотной тип водного режима наблюдается в условиях жаркого засушливого климата при неглубоком залегании грунтовых вод. Количество воды, которое расходуется на испарение, десукцию, значительно превосходит количество воды атмосферных осадков: АО

В естественных условиях с водным режимом почв теснейшим образом коррелирует и характер растительного покрова, его видовой состав. Экология этой зависимости позволяет говорить о болотной растительности, растительности заболоченных и водораздельных участков.

Источник

Водный режим почв: типы и их характеристики

Есть ли в почве вода? Конечно, да! Она поступает из атмосферных осадков, количество которых зависит от метеорологических условий и климата конкретной местности. Водный режим почв является важнейшей характеристикой, определяющей условия производительности и роста древесных насаждений.

Стоки

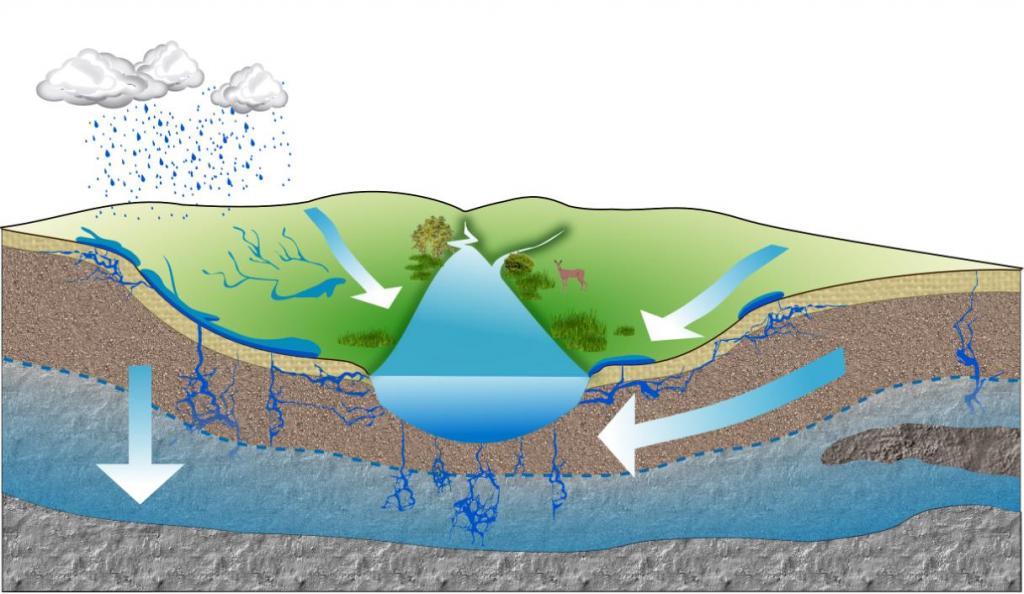

Влага, поступившая на поверхность почвы, образует поверхностный сток. Он наблюдается во время снеготаяния, после обильных дождей и зависит от количества осадков, водопроницаемости почвенного слоя и угла наклона местности. Также выделяют боковой сток, который возникает вследствие разной плотности горизонтов почвы. Поступившая влага сначала фильтруется через верхние горизонты, а когда доходит до более тяжелого по гранулометрическому составу горизонта, формирует почвенную верховодку. Из нее часть воды просачивается в наиболее глубокие слои, достигая грунтового стока. Если имеет место уклон местности, часть влаги из водоносного горизонта стекает в пониженные рельефные участки.

Почвенная влага и ее испарение

Есть ли вода в почве, для которой характерно повышенное испарение? Все зависит от его скорости, меняющейся в соответствии с изменением влажности. В сутки величина испарения способна достигать десяти-пятнадцати миллиметров. Почвы с близким залеганием грунтовых вод испаряют намного больше влаги, чем с глубоким.

Вода двигается в зависимости от проявления разных сил и степени увлажнения. Обязательным условием движения влаги выступает градиент (разность сил). На почвенную воду все силы действуют в совокупности, но какая-то определенная преобладает. В зависимости от этого выделяют основные типы влаги в почве: свободную воду, пар и лед. Также в почвенных слоях присутствует гидратная, гигроскопическая, пленочная, капиллярная и внутриклеточная вода.

Свободная и парообразная влага

Гравитационная (свободная) вода наполняет крупные поры, образует нисходящий ток под действием силы тяжести и формирует верховодку, частично попадая в грунтовые воды. Гравитационная влага проходит иллювиальные и элювиальные процессы в почве и образует все другие формы воды. Сама она пополняется преимущественно за счет атмосферных осадков.

Парообразная вода есть в почве при любом уровне увлажнения. Она может передвигаться активно, что обусловлено явлениями диффузии, или пассивно, вместе с перемещением воздуха. Такая влага значительно влияет на круговорот воды в почве. Со временем пары улетучиваются в атмосферу, и парообразная влага пополняется из других форм.

Лед как форма воды

Лед образуется в почве при понижении температуры. В незасоленных участках гравитационная вода замерзает при градусах, близких к нулю. Если промерзает недостаточно увлажненная почва, это влечет улучшение ее структуры за счет спрессования комочков и зерен замерзшей водой. Промерзание переувлажненного слоя приводит к обесструктуриванию из-за разрыва структурных элементов льдом. При замерзании умеренно увлажненных почв сохраняется некоторая водопроницаемость, в то время как переувлажненные остаются водоупорами вплоть до своего оттаивания.

Водные свойства почвы. Водопроницаемость

Главные свойства, определяющие поведение влаги в почвенном профиле, — это водопроницаемость, влагоемкость и водоподъемная способность.

Водопроницаемость заключается в способности почвы пропускать и впитывать воду. Интенсивность этого свойства зависит от количества и размера пор. Так, супесчаные и легкие песчаные почвы с большим количеством крупных пор обладают высокой водопроницаемостью. Вода на их поверхности даже после выпадения обильных осадков почти не задерживается и быстро спускается в нижние горизонты. В слоях с тяжелым гранулометрическим составом уровень водопроницаемости зависит от их структурного состояния и плотности. Хорошо оструктуренные, рыхлые почвы всегда имеют более высокую пропускающую способность.

Влагоемкость и водоподъемная способность

Влагоемкость — это способность удерживать воду. Почва в зависимости от водоудерживающих сил может иметь полную, предельно-полевую, максимальную или капиллярную влагоемкость. Как правило, этот показатель выражается в процентах от массы сухого слоя.

Водоподъемная способность выражается в передвижении влаги из нижних слоев в верхние по капиллярным порам. Чем больше диаметр таких пор, тем больше скорость поднятия воды, но и ниже высота ее подъема. Это свойство в водном режиме почв очень существенно. Благодаря водоподъемной способности грунтовая влага может подниматься к пахотному горизонту и принимать участие в водном питании растений. Особенно это важно в засушливые периоды, когда с/х культуры страдают от недостатка воды.

Типы водного режима почвы в холодных зонах

Для выделения типов придают значение таким факторам, как отсутствие или наличие вечной мерзлоты в почве, глубина промачивания грунта, преобладание нисходящих или восходящих токов влаги. Сообразно с этим и формируются типы водного режима.

Мерзлотный тип характеризуется наличием в почве вечной мерзлоты, которая в теплый период оттаивает на небольшую глубину, но при этом сохраняется значительная часть мерзлотного слоя. Он присущ тундровым, арктическим, мерзлотным лугово-лесным почвам.

Сезонно-мерзлотный тип наблюдается в Хабаровском крае, Амурской области и других регионах, где наибольшее количество осадков выпадает летом, и влага промачивает почву до грунтовых вод. При этом зимой почвенный слой промерзает более чем на три метра, а полностью оттаивает только в июле-августе. До этого момента водный режим почвы обладает всеми чертами мерзлотного типа.

Во влажных и сухих районах

Промывной тип отмечается в районах, где осадков испаряется меньше, чем выпадает. За счет преобладания нисходящих токов воды почва промывается до грунтовых вод, которые в данных условиях залегают, как правило, не глубже двух метров от поверхности. Характерными почвами выступают подзолистые.

Периодически промывной тип распространен на территориях, где осадков выпадает примерно столько, сколько испаряется. Во влажные годы наблюдается промывной режим, а в сухие с высоким испарением — непромывной. Этот вариант характерен для серых лесных почв.

Непромывной тип отмечается в зонах, где расход воды выше, чем приход, грунтовые воды имеют глубокое заложение, и влагооборот охватывает лишь почвенный профиль. Характерные почвы — черноземные.

Застойный тип наблюдается на заболоченных участках, где все почвенные поры заполнены водой вследствие того, что специфическая растительность препятствует испарению.

Намывной тип имеет место во время ежегодного разлива рек и продолжительного затопления территории. Он характерен для аллювиальных (пойменных) почв.

Методы регуляции во влажных зонах

Регулирование водного режима почв является обязательным в условиях интенсивного земледелия. Оно заключается в осуществлении комплекса приемов по устранению неблагоприятных условий для водоснабжения растений. За счет искусственного изменения расхода и прихода влаги можно влиять на водный режим почв и добиваться получения устойчивого высокого урожая с/х культур.

В конкретных почвенно-климатических зонах методы регуляции имеют свои особенности. Так, на почвах с избыточным временным увлажнением целесообразно осенью делать гребни для удаления лишней воды. Высокие гребни увеличивают физическое испарение, а по бороздам осуществляется поверхностный сток влаги за пределы поля. Минеральные заболоченные и болотные почвы требуют осушительных мелиораций в виде устройств закрытого дренажа.

Во влажных зонах, где выпадает много годовых осадков, регулирование водного режима не ограничивается осушительными мероприятиями. Например, дерново-подзолистые почвы летом испытывают дефицит влаги и требуют дополнительного увлажнения. На нечерноземных территориях для улучшения влагообеспеченности растений используют метод двусторонней регуляции, когда избыток воды отводят с полей в специальные источники по дренажным трубам и в случае необходимости по тем же трубам подают обратно.

Регулирование почвенной влаги в сухих районах

В засушливых районах регуляция направлена на накопление в почве влаги и ее рациональное использование. Распространенным методом водонакопления является задержка талых вод и снега посредством использования кулисных растений, стерни, валов из снега. Чтобы уменьшить поверхностный сток, применяют обвалование, зяблевую вспышку, щелевание, прерывистое бороздование, ячеистую обработку почвы, полосное размещение культур и другие приемы.

В пустынной и пустынно-степной зонах главным методом улучшения водного режима служит орошение. При таком способе необходимо бороться с непродуктивными водными потерями, чтобы предотвратить вторичное засоление. Следует помнить, что в разных зонах в комплексе действий, направленных на совершенствование водоообеспеченности растений, важно предусматривать улучшение структурного состояния и водных свойств почв.

Источник