Сколько лет почвам?

Как давно появился человек на нашей планете? Более 2 млн. лет назад. А как давно появились на Земле почвы? Более 500млн. лет, если считать с «далекими предками». Ну а, сколько лет сегодняшним почвам2 От 0до 5 — 7млн. лет.

У почв, с которыми мы встречаемся сейчас, были предшественники. И с ними можно познакомиться. Правда, ехать придется далековато — в Антарктиду, в пустыни Атакаму и Сахару, а также подниматься высоко в горы. Какие же почвы мы там обнаружим Поверхности щебня или мелкозема покрывают пленки толщиной I — 3 мм, в которых накапливаются органические вещества, образовавшиеся в результате деятельности микроорганизмов. Примерно 400 млн. лет назад к этим примитивным почвам-пленкам присоединились торфяные болотные почвы, а около 300 млн. лет назад появились почвы с горизонтами вымывания и вмывания, с карбонатными новообразованиями, т. е. почвы, похожие на современные. Почвы типа черноземов, которые образовались благодаря мощной корневой системе травянистых растений, возникли всего 40 млн. лет назад. А к самым молодым типам почв относятся почвы тундр (1,5 — 2 млн. лет).

Если типы почв могут насчитывать историю в несколько сотен миллионов лет, то конкретные сегодняшние почвенные тела намного моложе. Зрелым почвам, таким, как подзолистые, черноземы, каштановые, и многим другим в нашей стране — около 7 — 10 тыс. лет. Песчаные почвы, подзолы могут быть и моложе — сотни и несколько тысяч лет. Самые старые почвенные тела расположены на Земле в двух сильно различающихся между собой областях: это почвы тропиков и субтропиков и почвы Сухих долин Антарктиды — около 5 — 7 млн. лет.

Чтобы убедить людей беречь почвы, иногда говорят о том, что 0,5 — 2 см почвы образуются за 100 лет. Но это не совсем так. Дело в том, что почвенный профиль формируется очень неравномерно: сначала быстро, затем медленно, потом совсем почти не изменяется. Это напоминает развитие человека: младенец растет быстро, далее рост замедляется. Становясь взрослым, человек практически не растет. Известны случаи, когда полноценные почвы (подзолы и дерновые) успевали сформироваться за 100 или несколько сотен лет на старых земляных укреплениях, на осыпавшихся крепостных стенах. Ну а молодые, незрелые почвы, в которых есть небольшой гумусовый горизонт, а иногда и неглубокие горизонты вымывания и вмывания, формируются всего за 5 — 20 лет на ветровальных буграх в лесу, дорожных насыпях, отвалах карьеров. В этом вы сами можете убедиться, вскрыв с помощью перочинного ножа микропрофиль молодой почвы на заросшей травой нарушенной поверхности. Однако по сравнению с темпами возобновления растительности, с темпами роста оврагов и темпами отступания берега реки или моря почвы формируются очень медленно. Особенно это касается плотных горных пород. Прежде чем здесь образуется тонкий слой почвы, пройдут тысячи лет.

В любом случае почву необходимо беречь, потому что этот жизненно важный ресурс нельзя восстановить в течение жизни нескольких поколений людей. Особенно это касается мелкозема почв, поскольку для его образования из плотных горных пород требуется времени больше, чем для формирования целой цивилизации.

Почвы могут существовать тысячи и даже миллионы лет. Многие процессы, которые произошли за длительный исторический период (например, потепление или похолодание климата, появление или исчезновение разных видов растений и животных), оставили свой след в почве. Так, похолодание климата привело к образованию дерново-подзолистых почв на месте черноземов. Однако часть мощного гумусового горизонта чернозема в центре Русской равнины сохранилась в виде темного прослоя, который почвоведы называют вторым гумусовым горизонтом. На месте современной пашни в почве можно найти следы некогда произраставшего здесь леса — кусочки угля, споры и пыльцу древесных растений, забившиеся в почвенные трещины. А в черноземах под Курском сохранились старые норы сурков, которые здесь когда-то обитали, но уже давно исчезли.

Однако некоторые процессы, происходившие в почве, могут быть полностью стерты последующими процессами, более сильными. Но современные методы позволяют узнать далекое прошлое почв.

Источник

Как образуется почва и сколько в ней слоев?

Почва формируется комбинацией таких факторов, как климат, выветривание материнских пород и живых организмов в течение определенного периода времени. Почва состоит из шести слоев.

Хотя в наше время многие из нас живут в бетонных джунглях, мы все еще не достигли поколения, которое не знало бы, что такое почва! Это хорошо, потому что почва так же необходима для жизни, как солнечный свет и вода. Подобно тому, как атмосферу можно сравнить с одеялом, обернутым вокруг земли, почва — это одеяло для поверхности земли. Конечно, грязь может испачкать вашу одежду, но она также необходима для поддержания жизни на Земле.

Если бы не было почвы, как бы росло большинство сельскохозяйственных культур? Если бы не было сельскохозяйственных культур, что бы ели люди и травоядные? Если бы не было травоядных, что бы ели хищники?

Что такое почва?

Почва — это естественная смесь минералов, органических веществ, жидкостей и газов. Почва имеет определенную форму, состав и структуру, но этот состав варьируется от места к месту. Как и наша флора и фауна, почва также невероятно разнообразна. Более того, почва не имеет одинаковой глубины во всем мире. В областях, где обнажена коренная порода, почвы нет, но в других областях почва может уходить на глубину до 10 метров от поверхности.

Средний состав почвенных ингредиентов (в процентах)

- 45% Минералы: минералы включают глину, песок, ил, гравий и камни. Эти минералы придают текстуру почве.

- 25% Вода: количество воды варьируется в зависимости от удерживающей способности почвы и осадков.

- 25% Воздуха: воздух и вода занимают поры почвы. Это важно для роста растений и выживания других живых организмов в почве.

- 5% Органическое вещество гумуса: гумус состоит из мертвых растений и животных, а также миллиардов микроорганизмов.

Как образуется почва?

Почва — это результат взаимодействия многих факторов в течение длительного периода времени. Эти факторы — климат, живые организмы, ландшафтное положение и материнская порода.

1. Климат

Климат — главный фактор, определяющий состав почвы. Климат определяет, какие виды растений и животных могут существовать в данной экосистеме почвы. Климат влияет на температуру почвы, химическое выветривание и осадки. Теплый и влажный климат, например, в тропиках, ускоряет рост растений и производство органических веществ, по сравнению с холодным климатом, где рост идет медленно и осторожно. Дождь вызывает вымывание или осушение минералов, тем самым унося их глубоко в почву. Климатические условия, такие как дождь, замерзание и таяние, приводят к разрушению материала материнской породы.

2. Материнская порода

Материнская порода состоит из минералов, таких как вулканический пепел, выветрившиеся породы и отложения, которые осаждаются воздухом и водой, которые разрушаются, образуя почву. Этим и объясняется название «родитель», поскольку эти материалы порождают свое потомство — почву. Почва развивается быстро, если породы более проницаемы для воды, по сравнению с глинистыми породами.

3. Живые организмы

Когда листья, ветки, кора или плоды падают с растения, они превращаются в перегной в результате естественного разложения. Они разлагаются микроорганизмами, грибами, бактериями и дождевыми червями, которые выделяют азот и серу, которые могут использоваться растениями. Это делает почву богатой питательными веществами. Гумус и корни растений помогают удерживать частицы почвы вместе, предотвращая эрозию.

4. Ландшафтные позиции

От крутизны, формы и длины склонов зависит, как вода поступает в почву или выходит из нее. Если уклон слишком крутой, вода начинает стекать с почвы, размывая верхний слой гумуса и делая почву менее питательной для роста растений. На больших высотах почва может быть слишком сухой, а в более влажных местах может не быть надлежащего баланса почвенного кислорода, питательных веществ и воды.

5. Время

Время отвечает за формирование горизонта. Чем дольше почва подвергается действию упомянутых выше почвообразующих факторов, тем больше будет развитие и состав почвы. Почвам на крутых склонах и в ветреных районах требуется больше времени для формирования из-за непрерывной эрозии по сравнению с более старыми и физически стабильными территориями.

Слои почвы или почвенные горизонты

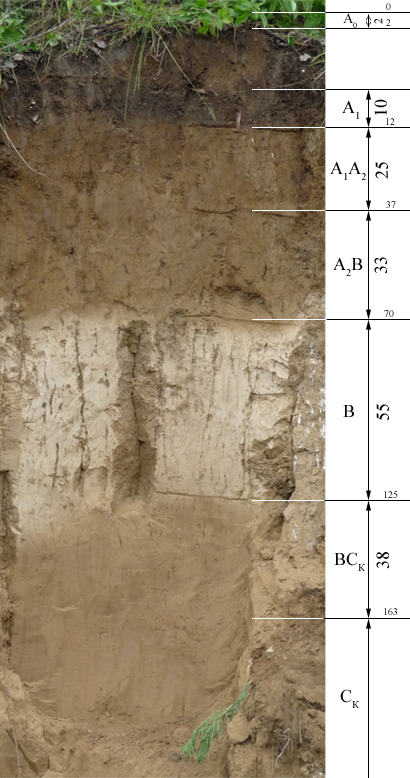

Если вы посмотрите на яму с грунтом, вы заметите различные слои грунта разного цвета и текстуры. Эти слои известны как почвенные горизонты. Эти разделения слоев называются профилем почвы. Эти слои можно определить по разнице в цвете, текстуре, толщине и структуре. Слои классифицируются заглавными буквами — A0, Ad, А1, А2, В и С. Вместе они называются главными горизонтами.

A0: лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.

Ad: дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1: перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус.

А2: известный как недра, это область, где накапливаются выщелоченные минералы. Обычно он плотный, светлый и с низким содержанием органических веществ.

В: субстрат, состоящий из дезинтегрированного материнского материала, с меньшим количеством глины и других отложений.

С: последний слой почвы — это коренная порода. Коренная порода — самый глубокий и твердый слой, и вообще не считается почвой!

Кто бы мог подумать, что в почве может быть столько слоев! Помогать растениям расти — важнейшая обязанность, поэтому вполне логично, что в «грязи» мира есть некоторые нюансы и сложности. Как и вино, почва требует времени, чтобы сформироваться и достичь своего пика. В конце концов, это нелегкая работа — буквально держать все вместе!

Источник

за сколько лет в природе образуется слой почвы толщиной в 1 см? по экологии вопрос

Почвообразующие факторы [2]:

Элементы природной среды: почвообразующие породы, климат, живые и отмершие организмы, возраст и рельеф местности,

а также антропогенная деятельность, оказывающие существенное влияние на почвообразование.

[править]

Первичное почвообразованиеЭтот раздел не завершён.

Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.

В русском почвоведении приведена концепция [9], что любая субстратная система, обеспечивающая рост и развитие растений «от семени до семени» , есть почва. Идея эта дискуссионная, поскольку отрицает докучаевский принцип историчности, подразумевающий определённую зрелость почв и разделение профиля на генетические горизонты, но полезна в познании общей концепции развития почв.

Зачаточное состояние профиля почв до появления первых признаков горизонтов можно определять термином «инициальные почвы» [10]. Соответственно выделяется «инициальная стадия почвообразования» — от почвы «по Вески» до того времени, когда появится заметная дифференциация профиля на горизонты, и можно будет прогнозировать классификационный статус почвы. За термином «молодые почвы» предложено закрепить стадию «молодого почвообразования» — от появления первых признаков горизонтов до того времени, когда генетический (точнее, морфолого-аналитический) облик будет достаточно выраженным для диагностики и классификации с общих позиций почвоведения.

Генетические характеристики можно давать и до достижения зрелости профиля, с понятной долей прогностического риска, например, — «инициальные дерновые почвы» ; «молодые проподзолистые почвы» , «молодые карбонатные почвы» . При таком подходе номенклатурные трудности разрешаются естественно, на базе общих принципов почвенно-экологического прогнозирования в соответствии с формулой Докучаева-Йенни (представление почвы как функции факторов почвообразования: S = f(cl, o, r, p, t …)).

[править]

Антропогенное почвообразованиеЭтот раздел не завершён.

Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.

В научной литературе для земель после горных работ и других нарушений почвенного покрова закрепилось обобщённое название «техногенные ландшафты» , а изучение почвообразования в этих ландшафтах оформилось в «рекультивационное почвоведение» [11]. Был предложен также термин «технозёмы» [12], по сути представляющий попытку объединить Докучаевскую традицию «-зёмов» с техногенными ландшафтами.

Отмечается, что логичнее применять термин «технозём» к тем почвам, которые специально создаются в процессе технологии горных работ путем разравнивания поверхности и насыпания специально снятых гумусовых горизонтов или потенциально плодородных грунтов (лёсса) . Использование этого термина для генетического почвоведения вряд ли оправданно, так как итоговым, климаксным продуктом почвообразования будет не новый «-зём» , а зональная почва, например, дерново-подзолистая, или дерново-глеевая.

Для техногенно-нарушенных почв предлагалось использовать термины «инициальные почвы» (от «нуль — момента» до появления горизонтов) и «молодые почвы» (от появления до оформления диагностических признаков зрелых почв) , указывающие на главную особенность таких почвенных образований — временные этапы их эволюции из недифференцированных пород в зональные почвы.

Единой общепринятой классификации почв не существует. Наряду с международной (Классификация почв ФАО и сменившая её в 1998 году WRB) во многих странах мира действуют национальные системы классификации почв, часто основанные на принципиально разных подходах.

В России к 2004 году специальной комиссией Почвенного института им. В. В. Докучаева, руководимой Л. Л. Шишовым, подготовлена новая классификация почв, являющаяся развитием классификации 1997 года. Однако российским почвоведами продолжает активно использоваться и классификация почв СССР 1977 года [1].

Источник

Металлоискатели в России / Только белая техника!

КОМПАНИЯ

УСЛУГИ

РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ

Краткий курс почвоведения для кладоискателя.

Как известно, в естественных условиях, почвенный слой практически не нарастает. Не считать же приростом выпадение космической пыли, количество которой и за 100 лет не достигнет миллиметра.

Значит, найти старинную монету, или ещё какой- либо достойный артефакт, можно на сравнительно не большой глубине, доступной практически всем современным детекторам.

Но! Это в тех местах, где отсутствовала деятельность человека, со времён потери предмета, например леса, луга и урочища. В крупных, ныне существующих поселениях, а тем более городах желанная находка может находиться на глубине нескольких метров. Это происходит потому, что там имеет место интенсивное накопление культурного слоя и предыдущие слои перекрываются более поздними напластованиями.

В своих поисках, необходимо учитывать такие вещи. Ведь вряд ли стоит рассчитывать на отдельные находки, вроде монеты, находящиеся глубже 40-45 см. Не «увидит» и глубинник единичную монету в толще земли.

Нужно понять, что происходило на облюбованном вами месте, после того как исчезло вычисленное поселение. Строилось ли что- то в более позднее время? И соответственно, не перекрыт ли слой интересующего вас периода более современным мусором.

Если же участок распахивается или распахивался, то возможно вам повезло, так как при распашке, зачастую вещи из более глубоких слоёв бывают подняты на поверхность. Даже сейчас, распахивание, время от времени, проводится достаточно глубоко.

Благодаря этому, не малое количество кладов было вывернуто на поверхность и впоследствии найдено, как любителями приборного поиска, так и случайными везунчиками. Несколько однотипных монет, на сравнительно не большом участке распашки – повод задуматься и произвести более тщательный поиск. Ведь именно так и находят клады.

Одним из признаков существования поселения, когда то, на месте нынешней пахоты, являются пятна более тёмного цвета, заметно отличающиеся от окружающей почвы. Это происходит от того, что в процессе жизнедеятельности человека, в землю попадает много органики, которая перегнивает, образуя гумус. Только не надо забывать, скотные и конные дворы, огороды оставляют после себя такие же, а зачастую ещё более тёмные пятна. Не много о почвенных обитателях. И они могут помочь, в наших поисках. Всякие землерои, в первую очередь кроты, порой укажут на место, где, когда то кипела жизнь. Ведь питаются они всевозможными беспозвоночными, дождевыми червями и т.п., соответственно и больше кротов там, где много их пищи. А всяческие черви, в свою очередь, предпочитают почвы с возможно большим содержанием органики.

Вот и получается, места бывших поселений, как насыщенные органикой, привлекательны для основной пищи крота, а мы по кротовинам, можем легко обнаружить, где их (кротов), основная кормовая база.

Но, кстати сказать, не поленившись обратить внимание на кротовины, а так же норки сусликов и прочих зверьков, живущих в земле, можно иногда увидеть осколки керамики или ещё какие либо признаки культурного слоя.

В данной статье, я вовсе не претендую на абсолютную безоговорочность своих суждений, но всё описанное здесь, взято из личного опыта, а так же опыта моих друзей. И даже, если прочитанное всего лишь натолкнёт кого- то на полезную мысль, я буду рад.

Источник