3.4.1 Признаки заболачивания почв грунтовыми и напорными водами

Проходя через толщу рыхлых или сильнотрещиноватых отложений, грунтовые и напорные воды в местах выклинивания разгружаются от ранее выщелоченных и растворенных соединений. Поэтому аккумуляция в почвах различных солей часто является надежным диагностическим признаком заболачивания почв грунтовыми, грунтово – напорными или напорными водами. В районах гумидного климата в зонах грунтового заболачивания откладываются обильные скопления окиси железа, карбонатов кальция и магния, реже гипса. Железистые соединения часто возникают в почвах в тех случаях, когда водосборная площадь бассейна образована песчаными почвогрунтами и особенно когда подземные воды мигрируют по породам, содержащим сульфиды, карбонаты и гидроокиси железа. Фильтруясь через такие почвогрунты, осадки в условиях господствующего на этой территории глееобразования растворяют пленки окиси железа и в виде закисных железоорганических и минеральных солей приносят эти соединения в грунтовый поток. В зонах аэрации эти формы двухвалентного железа подвергаются интенсивному окислению и выпадают в осадок в виде гидроокиси железа. При последующей дегидратации в местах скопления гидроокиси формируются прослойки болотной руды, нередко достигающие большой мощности (нескольких дециметров). Аккумуляция карбонатов в виде болотного мергеля, туфа, конкреций и других образований происходит в тех случаях, когда грунтовые или напорные воды проходят сквозь толщу трещиноватых известняков или рыхлых четвертичных отложений, обогащенных обломками известняковых пород. В этом случае подземные воды транспортируют кальциевые и магниевые соли в виде бикарбонатов, которые удерживаются в растворе лишь при высокой концентрации свободной углекислоты. В зоне разгрузки этих вод происходит резкое уменьшение парциального давления углекислоты; бикарбонаты переходят в карбонаты и выпадают в осадок.

Поэтому в почвах, заболоченных грунтовыми и напорными водами, возникают своеобразные новообразования, имеющие важное диагностическое значение при мелиоративных изысканиях и исследованиях.

Почвы, заболоченные грунтовыми водами, развиваются под покровом специфической растительности. Так, в зоне южной тайги в притеррасных депрессиях широко распространены сообщества черной ольхи, ивы и березы. На ольховых коблах произрастают таволга вязолистная, черная смородина, крапива жгучая. Деревья часто обвиты хмелем. Между коблами осоки дернистая, острая и другие образуют редкие кочки значительной высоты, а в сильно обводненных участках – сабельник болотный, вахта трехлистная, калужница болотная, белокрыльник болотный, манник наплывающий, осоки пузырчатая, ложносытевая. Этот растительный покров обычно приурочен к минеральным почвам ольховых топей, а также к хорошо разложившимся высокозольным торфяным почвам, обогащенным элементами зольного и азотного питания.

При заболачивании менее минерализованными грунтовыми водами часто поселяются березово-травяные сообщества и сообщества крупных кочкарных осок. На осоковых кочках растут вероника длиннолистная, вербейник обыкновенный, валериана лекарственная. В этом сообществе наряду с высокорослым разнотравьем поселяются тростник обыкновенный и различные виды вейника. Тростниковые сообщества, образованные тростником, рогозом широколистным и узколистным, камышом озерным, обычно приурочены к участкам с проточной водой.

В местах выклинивания жестких грунтовых вод поселяются гипновомоховые сообщества; в условиях заболачивания мягкими водами на болотных почвах – осоково-гипновые и гипново-осоковые, на минеральных – влажные сообщества белоуса, сообщества мелких осок и др.

Однако растительность не является исключительным индикатором причин заболачивания, так как нередко в условиях различного заболачивания встречаются близкие ассоциации и в однородных условиях – различные сообщества.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Заболачивание почвы

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Заболачивание почвы» в других словарях:

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ — почвообразоват. процесс, развивающийся в анаэробных условиях в результате действия застойных вод. Начинается с изменения водно воздушного режима. Приводит к избыточному увлажнению почвы, изменению состава микрофлоры, замедленному разложению… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

заболачивание почвы — заболачивание почвы, почвообразовательный процесс, развивающийся в анаэробных условиях в результате действия застойных вод. Начинается с изменения водно воздушного режима. Приводит к избыточному увлажнению почвы, изменению состава микрофлоры,… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ — увеличение влажности почвы до пределов, вредных для произрастания культурных раст. З. п. происходит вследствие накопления на поверхности почвы влагоемкого слоя торфа. З. п. прекращается осушением (см. Болото) … Сельскохозяйственный словарь-справочник

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ — повышение влажности почвы, сопровождающееся изменением растительности, наземного животного мира, почвенной фауны, микрофлоры, водно воздушного режима, режима химических реакций и изменением самого характера почв, превращающихся в переувлажненные … Словарь ботанических терминов

Заболачивание — гидрогенная сукцессия экзодинамического типа оглеения и оторфования органических веществ биоценотической среды (в первую очередь почвы), сопровождающаяся изменением растительного и животного состава (появление гидрофильных и гигрофильных видов).… … Экологический словарь

Заболачивание — естественное см. Болота. Искусственное З., или кольматирование (кольматаж от итальянского colmare засыпать), производится с целью улучшения почвы; оно состоит в оплодотворении неудобных к обработке земель отложением на поверхности их осадков из… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Почвы Курортного района Санкт-Петербурга — Содержание 1 Почвы Курортного района Санкт Петербурга 1.1 Фотогалерея … Википедия

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПРУДОВ — накопление в почве неразложившихся остатков растений, сопровождающееся ее закисанием и оглеением и являющееся результатом анаэробных процессов. Обычно 3. п. начинается обильным зарастанием прудов (см. ) у берегов. Накопление органических остатков … Прудовое рыбоводство

заболачивание — я; ср. к Заболачивать и Заболачиваться. З. почвы, низменности. ◁ Заболачиваемость, и; ж … Энциклопедический словарь

заболачивание — I я; ср. см. тж. заболачиваемость к заболачивать и заболачиваться. Забола/чивание почвы, низменности. II см … Словарь многих выражений

Источник

Заболачивание почвы

Болота – естественные природные ландшафты, сформированные особыми климатическими, рельефными, гидрологическими условиями. Но заболачивание довольно активно происходит и на хозяйственных землях, подвергающихся орошению либо находящихся вблизи водохранилищ, в местах сплошных вырубок. Из-за значительного повышения уровня грунтовых вод верхний почвенный слой переувлажняется, в результате земля становится непригодной для хозяйственных целей.

Что такое заболачивание почвы

Заболачивание – это затопление верхнего почвенного слоя большим объемом воды. Процесс наблюдается при высоком уровне грунтовых вод, из-за чего поверхностная вода не может впитаться. Когда верхний слой грунта остается чрезмерно увлажненным длительное время, то начинается образование болота.

Появление болотистого участка на используемой в хозяйственных целях территории – большая проблема. Почва утрачивает сельскохозяйственную пригодность. На заболоченном участке грунт имеет кислую реакцию, в нем мало кислорода и питательных веществ, поэтому высаживание злаковых, овощных, кормовых культур невозможно.

Разросшиеся болота становятся опасным для человека местом. Вязкий грунт обладает засасывающим свойством, выбраться из трясины без посторонней помощи практически невозможно. А еще болото – огнеопасное место, пожар может возникнуть из-за особого газового состава воздуха, образующегося над водной поверхностью.

В России отмечается активный процесс заболачивания территорий умеренной климатической зоны, где из-за сочетания температурных условий и высокой влажности воздуха затруднено испарение почвенной воды.

К таким территориям относят:

- северные и средние регионы европейской части страны;

- Дальний Восток;

- таежные зоны Сибири.

Самый большой в мире массив болот носит название Васюганские болота. Он находится в Западной Сибири и занимает равнинное междуречье Иртыша и Оби.

Причины заболачивания

В естественных условиях заболачивание почв происходит на низменных участках и речных поймах, где высок уровень грунтовых вод. Но фактором нарушения водного состава грунта может быть и неправильно организованная хозяйственная деятельность человека.

Причинами заболачивания являются:

- естественно высокий уровень подземных вод на низменностях;

- выход водоема или водотока из берегов;

- недостаточное испарение почвенной влаги из-за климатических особенностей;

- обильное выпадение осадков;

- порча структуры верхнего почвенного слоя из-за активного применения сельскохозяйственной техники;

- конструктивно неправильное сооружение водохранилищ, оросительных систем.

Способы борьбы

Заболачивание – та проблема, которую проще предупредить, чем устранять.

Профилактических мер множество:

- организация хозяйственной деятельности с учетом влияния на окружающую среду;

- создание качественной и экологически грамотной оросительной системы;

- сооружение водохранилищ только там, где это имеет основание;

- ограничение сплошной вырубки на территориях с высокой влажностью воздуха и низкой степенью испаряемости почвенной влаги.

Если проблема уже существует, то самый действенный метод ее устранения – осушение. Посредством канав и дренажей из переувлажненного участка удаляется избыток влаги.

При переувлажнении грунта вымываются важные для растительности минералы. А осушение помогает остановить процесс потери питательных элементов. Накопление минералов восстанавливается, почва становится богаче, в ней нормализуется количество гумуса.

Но чтобы землю можно было использовать с хозяйственной целью, одного осушения недостаточно. Почву предстоит обогатить фосфором, азотом, калием, органическими веществами. На осушенной территории первые годы выращиваются менее требовательные к питанию травянистые многолетники и кормовые культуры. Спустя несколько лет при условии регулярной подкормки земля становится пригодной для разведения садов, выращивания огородных культур.

Осушение болот осуществляют для расширения сельскохозяйственных угодий, упрощения вырубки леса, удобства добычи полезных ископаемых. Однако слишком активное осушение наносит серьезный вред экосистемам. Болота – важные природные образования, являющиеся местом обитания уникальных видов животных и растительных организмов.

Источник

Структура почв

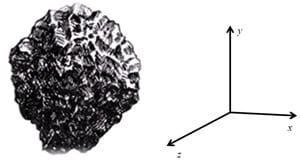

Структура почвы— это отдельности или агрегаты, на которые способна распадаться почва. Эти агрегаты состоят из связанных между собой механических элементов или мелких агрегатов.

По Н.А. Качинскому структурой почвы называется совокупность агрегатов различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности, характерных для каждой почвы и ее отдельных горизонтов.

В зависимости от размеров выделяют три группы структурных отдельностей:

- Микроагрегаты — Классификация структурных отдельностей (по С.А. Захарову)

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям

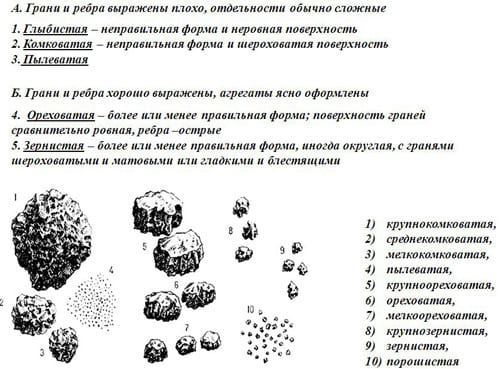

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные

А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены

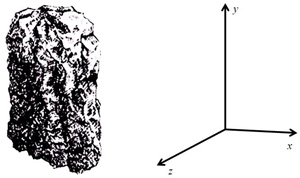

Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси

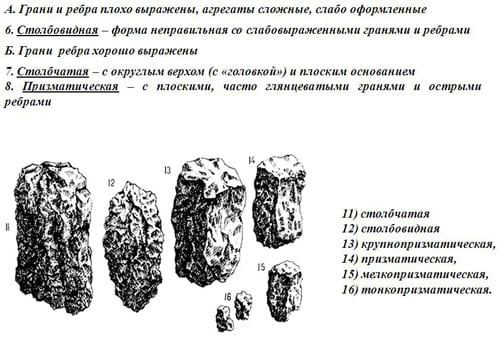

Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные

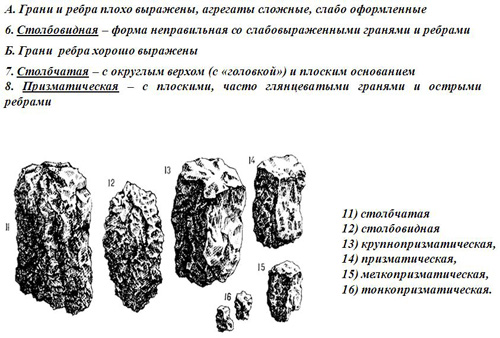

А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные Б. Грани ребра хорошо выражены

Б. Грани ребра хорошо выражены Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям

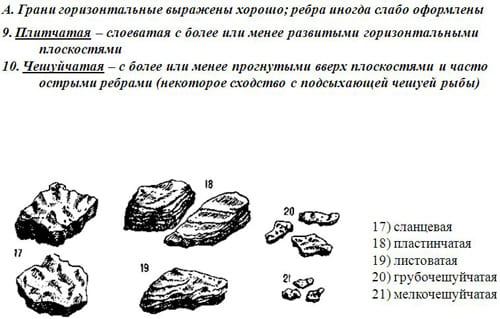

Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены

А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены