Решение

На основании данных приложения 10 находим: ПДК меди с учетом фона – 3,0 мг/кг; ПДК свинца с учетом фона – 30,0 мг/кг.

Допустимые уровни содержания:

по транслокационному показателю вредности – меди – 3,5 мг/кг;

по миграционному водному показателю вредности – меди – 72,0 мг/кг; свинца – 60,0 мг/кг;

по общесанитарному показателю вредности – меди – 3,0 мг/кг; свинца – 30,0 мг/кг.

Уровень содержания меди в почве превышает ее ПДК (3,0 мг/кг) и допустимый уровень при лимитирующем общесанитарном показателе вредности (3,0 мг/кг), но ниже допустимого уровня по транслокационному показателю вредности (3,5 мг/кг), а следовательно, в соответствии с табл.5.2 категория загрязненности почв медью – умеренно опасная.

Уровень содержания свинца в почве не превышает ПДК и допустимые уровни по всем лимитирующим показателям вредности, следовательно, в соответствии с табл.5.2 категория загрязненности почв свинцом – допустимая.

Исходя из комплексной оценки загрязненности почвы, устанавливаем, что категория ее загрязненности – умеренно опасная.

Данная территория может использоваться под любые культуры при условии контроля качества сельскохозяйственных растений и проведения мероприятий по снижению доступности для них имеющихся токсикантов, т.е. меди и свинца. Варианты задач для примера 5.1 даны в приложении 11.

Пример 5.2

Оценка уровня загрязнения почв населенных пунктов проводится по двум показателям: коэффициенту концентрации отдельного вещества Kси суммарному показателю загрязненияZспри наличии в почве нескольких загрязняющих компонентов.

Коэффициент концентрации ЗВ определяется отношением

где С – реальная концентрация данного химического вещества в почве, мг/кг; Cф – фоновая концентрация в почве данного вещества, мг/кг.

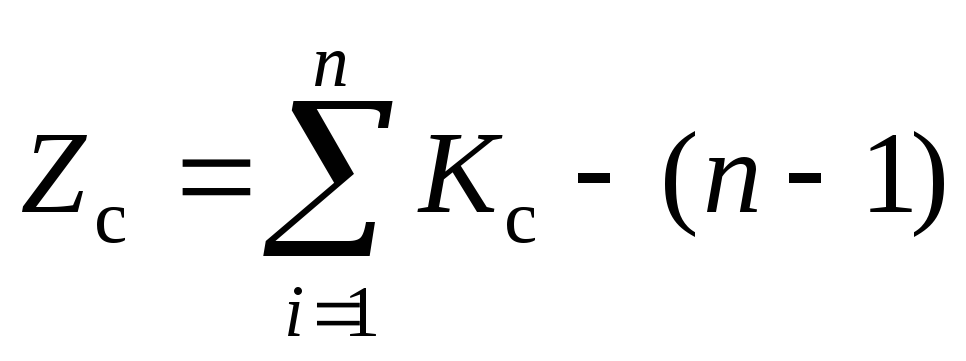

Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентраций загрязняющих почву химических элементов:

где n– число учитываемых ЗВ.

Оценка опасности загрязнения почв по найденному суммарному показателю Zспроводится с помощью данных табл.5.3.

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю

Категория загрязнения почв

Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения

Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимум функциональных отклонений

II. Умеренно опасная

Увеличение общего уровня заболеваемости

III. Высоко опасная

Увеличение общего уровня заболеваемости, числа часто болеющих детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционирования сердечно-сосудистой системы

Категория загрязнения почв

Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения

IV. Чрезвычайно опасная

Увеличение заболеваемости детей, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение случаев токсикоза беременности, преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофии новорожденных)

Необходимо определить категорию загрязнения почвы населенного пункта химическими веществами по суммарному показателю загрязнения; дать характеристику показателей здоровья населения, проживающего на данной территории.

Источник

Занятие «Загрязнение почв»

план-конспект занятия (9, 10, 11 класс)

Методическая разработка зантия «Загрязнение почв» включает в себя характеристики основных антропогенных факторов, влияющих на качество почв на современном этапе развития человечества.

Материалы занятия могут быть использованы при организации дополнительного образования детей естевеннонаучной направленности и внеурочной деятельности.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| ekologiya_obshchaya._zan._24._zagryaznenie_pochv.doc | 66.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Занятие «Загрязнения почвы.

Основные загрязняющие вещества почв г. Новокузнецка»

Цель занятия: изучение нового теоретического материала и формирование понятийного аппарата обучающихся.

- ознакомление обучающихся со следующими понятиями: почва, компоненты почвы, почвенные организмы, гумус, эрозия почв, загрязняющие вещества почв;

- формирование навыков работы с информацией, навыков составления конспекта;

- воспитание интереса к изучению экологических закономерностей и природы Земли в целом.

- тетради, ручки;

- учебная литература по экологии и биологии.

- Организационная часть занятия. Приветствие.

- Основная часть занятия.

Теоретическая часть занятия.

Почва – верхний слой суши, образовавшийся под влиянием растений, животных, микроорганизмов и климата из материнских горных пород, на которых он находится. Это важный и сложный компонент атмосферы, тесно связанный с другими ее частями.

В почве сложным образом взаимодействуют следующие основные компоненты:

1) минеральные частицы (песок, глина), вода, воздух;

2) детрит – отмершее органическое вещество, остатки жизнедеятельности растений и животных;

3) живые организмы.

Таким образом, почва – это биокосная система, основанная на динамическом взаимодействии между минеральными компонентами, детритом, детритофагами, почвенными организмами.

В своем развитии и формировании почвы проходят несколько этапов. Молодые почвы являются результатом выветривания материнских горных пород или переноса отложения осадков. На этих субстратах поселяются микроорганизмы, пионерные растения (лишайники, мхи, травы), мелкие животные. Постепенно внедряются другие виды растений и животных, состав биоценоза усложняется, между минеральным субстратом и живыми организмами возникает целая серия взаимосвязей. В результате формируется зрелая почва, свойства которой зависят от исходной материнской породы и климата.

Процесс развития почвы заканчивается, когда достигается равновесие, соответствие почвы с растительным покровом и климатом, то есть возникает состояние климакса. Таким образом, изменения почвы, происходящие в процессе ее формирования, напоминают сукцессионные изменения экосистем.

Каждому типу почв соответствуют определенные типы растительных сообществ. Например, сосновые боры растут на легких песчаных почвах, а еловые леса предпочитают более тяжелые и богатые питательными элементами суглинистые почвы.

Почва является как бы живым организмом, внутри которого протекают сложные процессы. Для того. Чтобы поддерживать почву в хорошем состоянии, необходимо знать природу обменных процессов всех ее составляющих.

Поверхностные слои почвы обычно содержат много остатков растительных и животных организмов, разложение которых приводит к образованию гумуса. Количество гумуса определяет плодородие почвы.

В почве обитает великое множество различных живых организмов – эдафобионтов, формирующих сложную пищевую детритную сеть: бактерии, грибы, водоросли, простейшие, моллюски, членистоногие и их личинки, дождевые черви и другие животные. Все эти организмы играют большую роль в формировании почвы и изменении ее физико-химических характеристик.

Растения поглощают из почвы необходимые минеральные вещества, но после смерти растительных организмов изъятые элементы возвращаются в почву. Почвенные организмы постепенно перерабатывают все органические остатки. Таким образом, в естественных условиях происходит постоянный круговорот веществ в почве.

В искусственных агроценозах такой круговорот нарушен, так как человек изымает значительную часть сельскохозяйственной продукции, используя ее для своих нужд. Из-за неучастия этой части продукции в круговороте почва становится бесплодной. Чтобы повысить плодородие почв, человек вносит органические и минеральные удобрения.

В нормальных естественных условиях все процессы, происходящие в почве, находятся в равновесии. Но нередко в нарушении равновесного состояния почвы повинен человек. В результате хозяйственной деятельности происходит загрязнение, изменение состава почвы и даже ее уничтожение.

В настоящее время на каждого жителя планеты приходится менее одного гектара пахотной земли. И эти незначительные площади продолжают сокращаться. Зачастую из-за неумелой хозяйственной деятельности человека.

Громадные площади плодородных земель погибают при горнопромышленных работах, при строительстве предприятий и городов. Уничтожение лесов и естественного травянистого покрова, многократная распашка земли без соблюдения правил агротехники приводит к возникновению эрозии почвы – разрушению и смыву плодородного слоя водой и ветром. Подсчитано, что в 20 веке в результате водной и ветровой эрозий на планете потеряно 2 млрд. га плодородных земель активного сельскохозяйственного пользования.

Одним из последствий усиления производственной деятельности человека является интенсивное загрязнение почвенного покрова. В роли основных загрязнителей почв выступают металлы и их соединения, радиоактивные элементы, удобрения и ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве.

К наиболее опасным загрязнителям почв относят ртуть и ее соединения. Ртуть поступает в окружающую среду с ядохимикатами, с отходами промышленных предприятий, содержащими металлическую ртуть и ее соединения.

Более опасный и более массовый характер носит загрязнение почв свинцом. При выплавке одной тонны свинца в окружающую среду с отходами выбрасывается 25 кг свинца. Соединения свинца используются в качестве добавок к бензину, поэтому автотранспорт является серьезным источником свинцового загрязнения. Особенно много свинца в почвах вдоль крупных автострад. Эта проблема актуальна и для городов Кемеровской области, включая Новокузнецк.

Вблизи крупных центров черной и цветной металлургии почвы загрязнены железом, медью, цинком, марганцем, никелем, алюминием и другими металлами. В городе Новокузнецке во многих местах их концентрация в десятки раз превышает ПДК.

Радиоактивные элементы могут попадать в почву и накапливаться в ней в результате выпадения осадков от атомных взрывов, при удалении радиоактивных жидких и твердых отходов промышленных предприятий, АЭС или научно-исследовательских учреждений, связанных с использованием атомной энергии. Радиоактивные вещества из почв попадают в растения, затем в организмы животных и человека, накапливаются в них.

В городе Новокузнецке не наблюдается повышенного радиационного фона окружающей среды и превышение ПДК радиоактивных элементов в почве.

Значительное влияние на химический состав почв оказывает современное сельское хозяйство, широкое использование удобрений и химикатов для борьбы с вредителями, сорняками и болезнями растений. В настоящее время количество веществ, вовлекаемых в круговорот в процессе сельскохозяйственной деятельности примерно такое же. Что и в процессе промышленного производства. При этом с каждым годом производство и применение удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве возрастает. Особую опасность представляют стойкие органические соединения ядохимикатов. Они накапливаются в почве, в воде, донных отложениях водоемов. Они включаются в экологические пищевые цепи, переходят из почвы и воды в растения, затем в животных, в конечном итоге вместе с пищей попадают в организм человека.

В окрестностях г. Новокузнецка имеются многочисленные поселки и садоводческие общества, поэтому можно считать, что проблема загрязнения сельскохозяйственных земель актуальна и для нашего города.

Практическая часть занятия: с амостоятельная работа с литературой, подготовка рефератов.

3. Заключительная часть занятия . Подведение итогов занятия.

Источник

Экологические задачи с ответами (часть 1)

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Экологические задачи с ответами

Читайте – думайте – делайте выводы и запоминайте…

Задача 1. К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли (твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при переработке минеральных веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над сушей загрязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, над небольшим городом в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз больше. Пылевое загрязнение атмосферы несет вредные последствия для здоровья

Ответ. Загрязнение воздуха пылью ведет к поглощению от 10 до 50% солнечных лучей. На мелких частицах пыли оседают пары поды, при этом пыль является ядром конденсации, и это необходимо для круговорота воды в природе. Но, нельзя забывать, что в современных экологических условиях пыль содержит огромное количество химических и высокотоксичных веществ (например, двуокись серы, канцерогенные вещества и диоксины), поэтому является, прежде всего, источником токсичных осадков.

Задача 2. Количество злокачественных опухолей у коренного населения некоторых арктических районов оказывается заметно выше среднего. Исследователи связывают этот факт с резким увеличением поступления в организм людей на Севере радиоактивных веществ по цепи питания: лишайник – олень – человек. Как вы это понимаете?

Ответ. Следует отметить рост общего радиоактивного загрязнения среды. Лишайники из-за медленного роста и значительной продолжительности жизни способны накапливать радиоактивные вещества из окружающей среды. Олени питаются лишайниками (ягель), и концентрация вредных веществ накапливается в их организмах. Если человек питается преимущественно оленьим мясом, то радиоактивные вещества накапливаются и в его организме. Таким образом, происходит аккумуляция вредных веществ, которые приводит к серьезным заболеваниям.

Задача 3 . Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в Европе и Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки, как гастролиты – камушки, способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего шесть дробинок среднего размера могут стать причиной смертельного отравления кряквы. Меньшие порции отрицательно влияют на размножение. Какие последствия для популяции уток и для человека могут иметь такие явления?

Ответ. Случаи смертельного отравления и нарушения размножения уток могут повлиять на численность популяции, т.е. произойдет сокращение численности. Для человека использование таких уток в пищу чревато отравлением свинцом, который попадает в его организм. А, как известно, свинец обладает высокотоксичным воздействием на организм человека.

Задача 4. Существующие проекты сероулавливающих установок позволяют превратить крупные города в источники производства серосодержащих соединений, например, серной кислоты. При утилизации 90% сернистого газа, выбрасываемого ныне в атмосферу, можно получать до 170-180 тонн серной кислоты в сутки во время отопительного сезона в расчете на город с пятисоттысячным населением. Какой природный принцип учтен в таких проектах? Какое значение для здоровья человека имеет реализация подобных проектов?

Ответ. Природа не знает такого понятия, как отходы: продукты жизнедеятельности одних организмов используются другими. Этот же принцип лежит в основе безотходных технологий. Выбрасываемый в атмосферу сернистый газ вместе с воздухом вдыхается людьми, оказывая вредные влияния на здоровье. Соединяясь с водой или водяным паром, сернистый газ образует серную кислоту. Но в одном случае получаем кислотные дожди, которые губительны для живой природы, а в другом – емкости с серной кислотой, так необходимой в различных производственных процессах.

Задача 5. Профессор А.М. Мауринь предложил несложный метод анализа изменений окружающей среды в городе. При этом используются срезы деревьев в городе и за его пределами. В чем заключается суть метода?

Ответ. Если принять равными погодные условия в городе и контрольной местности, то причиной изменения прироста деревьев в разных точках города может быть, главным образом, влияния загрязнения окружающей среды. При исследовании должны учитываться степень вытаптывания почвы, загрязнение ее хлоридами, возможность повреждения корней подземными коммуникациями.

Задача 6. При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут зеленые насаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина данных явлений?

Ответ. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и засыпанный слоем почвы, резко снижает ее водопроницаемость. По этой причине и в связи с механическими препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут плохо.

Задача 7. Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность. Загрязненные поверхностные стоки могут проникать в подпочвенные воды. К каким последствиям это может привести, если под городом располагаются меловые отложения и известняки?

Ответ. При взаимодействии кислот с известняками в последних образуются пустоты, в которые могут представлять серьезную угрозу для зданий и сооружений, а значит, и жизни людей.

Задача 8. В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и ядохимикатов, вносимых в почву, попадает в водотоки. Какое значение для здоровья людей имеют такие стоки? Предложите пути защиты здоровья людей в населенных пунктах, использующих воду из данных водотоков.

Ответ. Отрицательное значение имеет попадание в водоемы удобрений и ядохимикатов, так как, во-первых, они являются ядами для организма человека, во-вторых, минеральные соли вызывают развитие растительности (в том числе сине-зеленых водорослей) в водоемах, дополнительно ухудшающих качество воды. Пути решения проблемы: водозабор должен быть выше по течению расположения сельскохозяйственных полей, использование гранулированных удобрений, разработка и внедрение быстроразлагающихся ядохимикатов, использование биологических методов защиты растений.

Задача 9. Сотни гектаров сельскохозяйственных угодий имеют засоленные почвы (почвы с избытком солей). Соли придают почве щелочность. При высокой щелочности почвы растения плохо растут, резко снижается урожай. Выяснилось, что соли, содержащиеся в почве, можно нейтрализовать разными веществами, например:

а) однопроцентным раствором уже использованной серной кислоты, которую обычно выливают на свалку, нанося природе вред;

б) дефекатором, являющимся отходом в сахарном производстве;

в) железным купоросом – побочным продуктом металлургических комбинатов.

Какой принцип природы учитывается человеком при борьбе с засолением почв? Какое значение для природы имеет такой подход?

Ответ. Природные системы действуют на основе принципа безотходности, т.е. отходы одних организмов используются другими. Для борьбы с засолением почв применяются отходы различных производств. Это дает двойную пользу: улучшение почв и снижение загрязнения окружающей среды в силу действия антагонизма ионов.

Задача 10. На карте России восточнее Камчатки отмечены в Тихом океане две маленькие точки – это Командорские острова. Острова были открыты в 1741 году экспедицией русского мореплавателя Витуса Беринга. Командоры – два острова (Беринга и Медный) с уникальным животным миром, бесценной сокровищницей самых разных зверей и птиц. Лет 30 назад на остров Беринга были завезены норки и создана звероферма. Но нескольким ловким зверькам удалось сбежать из клетки на волю. Последствия для природы острова оказались печальны. Почему?

Ответ. Норка – проворный, кровожадный хищник, от которого нет спасения ни на суше, ни в воде. Зверьки быстро размножились, имея достаточно пищи. Они безжалостно уничтожали гнезда птиц, охотились на взрослых уток, ловили маленьких лососей… природе острова нанесена глубокая, долго не заживающая рана.

Задача 11. Применение ядохимикатов для борьбы с сорняками и насекомыми-вредителями сельского хозяйства, с одной стороны, дает прирост урожая, с другой – приводит к гибели ни в чем не повинных животных. К тому же сотни видов вредителей приспособились к ядохимикатам и плодятся, как ни в чем не бывало (клещи, клопы, мухи…). Почему применение ядохимикатов приводит к гибели животных разных видов? Почему может сформироваться приспособленность насекомых-вредителей к ядохимикатам?

Ответ. Через цепи питания животные получают большую дозу химикатов и гибнут. Среди насекомых-вредителей есть особи, более устойчивые к ядохимикатам, чем остальные. Они выживают и дают устойчивое к яду потомство. При этом численность особей насекомых-вредителей восстанавливается очень быстро, так как яды вызывают гибель естественных врагов.

Задача 12 . Биологи установили такую парадоксальную зависимость: как только на каком-нибудь водоеме истребляют выдр, так сразу становится больше рыбы, но вскоре ее становится гораздо меньше. Если снова в водоеме появляются выдры, то снова рыбы становится больше. Почему?

Ответ. Выдра ловит больных и ослабленных рыб.

Задача 13. Оказывается, не все болота одинаковые. Есть верховые болота, расположенные на водоразделах, они питаются только атмосферными осадками. В верховых болотах с толщиной торфа около 5 метров на каждые 100 гектаров площади приходится примерно 4,5 миллиона кубометров воды, причем чистой. Низинные болота, расположенные главным образом в поймах рек, питаются богатыми грунтовыми водами. Выскажите свое мнение относительно осушения болот.

Ответ. Решая вопрос о возможности осушения болот, необходимо предварительно изучить их особенности. Верховые болота – это резерв чистой воды; кроме того, они бедны минеральными солями, поэтому вода в них абсолютно пресная. Поэтому осушение таких болот имеет отрицательные последствия. Осушение низинных болот дает плодородные почвы для земледелия.

Задача 14. Зимой на реках и озерах рыбаки во льду делают проруби. Иногда в прорубь вставляют стебли тростника. С какой целью это делается?

Ответ. Таким образом, вода обогащается кислородом воздуха, что предотвращает заморы рыб.

Задача 15. При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки леса просеку полностью очищают от хвороста и остатков древесины. Срубленные стволы, временно на лето оставляемые в лесу, полагается очищать от коры. Какое значение для леса имеют эти правила?

Ответ. Выполнение описанных правил предотвращает возникновение очагов насекомых-вредителей, которые в дальнейшем могут переселиться на живые деревья.

Задача 16. « Один человек оставляет в лесу след, сотня – тропу, тысяча – пустыню». Объясните смысл поговорки.

Ответ. Ухудшается структура лесной почвы, в нее плохо проходят воздух и влага, при этом погибают древесные всходы.

Задача 17. В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки стараются проводить зимой по глубокому снегу. Почему такой способ рубки является самым безболезненным для леса?

Ответ. Постепенное изреживание леса создает лучшие условия для оставшихся деревьев. При глубоком снежном покрове не повреждается подрост и подлесочные растения.

Литература . Савченков В.И., Костюченков В.Н. Занимательная экология. Смоленск-2000.

Источник