Загрязнение почв при эрозии и оползнях

Одним из типов загрязнения почв являются эрозия и оползни.

Эрозия – это процесс разрушения почвы под влиянием текущей воды и ветра (водная и ветровая эрозия). Она наносит колоссальный вред почвенному покрову Земли. В результате эрозии толщина плодородного слоя почвы уменьшается, а в ряде случаев теряется полностью.

До недавнего времени эрозию почв изучали с целью предотвращения разрушения почв и восстановления их плодородия. В настоящее время накоплены многочисленные данные о влиянии эрозии почв и оползней на окружающую среду, что приводит к заиливанию рек, озер, водонакопительных бассейнов, шоссейных дорог, площадей в нижнем течении рек; исчезновению природной и культурной растительности; разрушению природного ландшафта до пустынь.

Эрозия повреждает огромные площади суши, в результате чего ежегодно удаляется 60 млрд. т почвы с площади в 430 млн. га, что имеет серьезные последствия для сельскохозяйственного производства.

Эрозия почвы подразделяется на геологическую (естественную) и антропогенную. Геологическая эрозия совместно с процессами векового движения земной коры сформировала современный рельеф местности и, в частности, гидрографическую сеть, т.е. систему речных долин, балок, лощин, ложбин, по которым поверхностные воды отводятся с суши в океан. В настоящее время эта эрозия протекает со слабой интенсивностью и перекрывается процессами почвообразования.

Антропогенная эрозия является следствием хозяйственной деятельности человека. Она вызвана вырубкой леса, распашкой степей, неумеренной эксплуатацией пастбищ и неправильной агротехникой сельскохозяйственных культур.

Перенос частичек почвы при ветровой эрозии (дефляция почв) имеет отрицательные последствия, поскольку эти частички часто откладываются на растениях и наносят большой урон строениям, сооружениям, каналам и т.д.

Частички почвы, переносимые ветром, загрязняют атмосферу и нанося вред здоровью людей и животных, вызывая заболевания дыхательного аппарата и воспаление глаз.

Водная эрозия бывает плоскостной, т.е. смывающей почву со всей поверхности, и линейной. Последняя происходи под действием стекающих с поверхности почвы струй ливневой или талой воды и выражается в струйчатом линейном) разрушении поверхности с образованием рытвин и оврагов.

В условиях естественного состояния почвы, т.е. находящейся под природной растительностью, ослабляющей интенсивность стока воды, эрозия проявляется слабо, ее отрицательные последствия чаще всего полностью устраняются, и плодородие такой почвы держится на постоянном уровне.

При распашке или ином нарушении растительного покрова почва подвергается резкому разрушению – смыву и размыву, при которых потеря плодородия не возмещается естественными процессами почвообразования.

Одним из самых важных следствий эрозии почв является удаление вместе с почвой значительного количества органического вещества и питательных элементов. Например, при потере 1 см чернозема с 1 га теряется около 150 т почвы, 6 т гумуса, а также 200 кг азота, 12 кг доступного фосфора (Р2О5) и 25 кг доступного калия (К2О).

Поверхностная эрозия значительно снижает плодородие почв, особенно когда она затрагивает гумусовый или переходный горизонты. При потере 50,8 мм почвы (вследствие эрозии) плодородие снижается на 15 %, при 152 мм – 30 %, при 304,8 мм – 75 %.

Интенсивность водной эрозии зависит от ряда природных условий: рельефа, водосборной площадки, механического состава почв, характера растительности, крутизны склона. По крутизне склона (углу наклона поверхности почвы) устанавливаются степень опасности и масштаб потенциальной эродируемости почвы, указанные в специальных картах. В этих картах определяются и противоэрозионные мероприятия. Их классифицируют следующим образом:

— организационно-технические – дифференциация приемов агротехники;

— агротехнические – создание устойчивой к эрозии поверхности почвы с помощью различных противоэрозионных приемов обработки почвы;

— лесомелиоративные – посадка насаждений для уменьшения скорости ветра и предотвращения появления поверхностного стока воды;

— гидротехнические – создание гидротехнических сооружений в вершинах и по дну оврагов, а также непосредственно на водосборной площади.

Заиление водоемов вследствие эрозии почв. Частицы почвы в процессе эрозии переносятся водой в гидрографическую сеть. Тонкие частицы заиливают русла естественных или искусственных водотоков и водохранилища, уменьшают дебит воды в реках и каналах, ухудшают качество источников воды для промышленности, сельского хозяйства и др. В некоторых случаях заиление оросительных каналов значительно затрудняет эксплуатацию и функционирование оросительной системы.

Заиление повышает уровень русла рек и дна водохранилищ, а также грунтовых вод, увеличивая опасность затопления и заболачивания окружающих зон. Заиление сокращает срок работы сооружений вдоль рек. Особую проблему представляет заиление водоемов, предназначенных для обеспечения водой населенных пунктов, промышленности, гидроэнергетических систем и т. д.

Нарушение биологического равновесия в реках и озерах при их зарастании чаще вызвано загрязнением воды питательными элементами, поступающими с поверхностным стоком из почвы. Участие эрозии в зарастании водоемов состоит в том, что одновременно с частицами, поступающими из почвы, приносятся большие количества фосфора — самого дефицитного элемента в воде, необходимого для роста водорослей и других водных растений. Известно, что эти соединения, переносимые из почвы, характеризуются слабой растворимостью и накапливаются в водоемах в достаточных для их обитателей количествах одновременно со значительным количеством твердых почвенных частичек, следовательно, только с помощью эрозии. Пестициды, используемые в сельском хозяйстве, являются основным источником загрязнения воды некоторыми химическими продуктами, иногда очень токсичными. Пестициды придают воде нежелательные и неприятные запах и вкус и представляют опасность для здоровья человека не только при прямом контакте, но и через трофическую цепь.

Источник

Тема 5. Экология городских почв

И.А. Литвенкова

Экология городской среды: урбоэкология

Курс лекций. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М.Машерова», 2005 – 163 с.

Тема 5. Экология городских почв

2. Антропогенная нагрузка на почвы в условиях городской среды

1. Геохимическое засорение, являющееся следствием попадания в почвы и грунты химически активных веществ. Перечислим основные источники химического загрязнения городских почв.

Электролиты (хлориды кальция и натрия), содержащиеся в противогололедных смесях. Максимальное содержание легкорастворимых солей в верхних горизонтах почв города отмечается в весенний период. Концентрация хлористого натрия в снеговой воде в десятисантиметровой зоне около дорог может достигать 1300-1900мг/л, тогда как на фоновых участках не превышает 1-2 мг/л. Летом, по мере промывания дождевыми водами, уровень солей снижается, достигая минимума в осенний период. Зона распространения солевых аэрозолей в снеговом покрове от 30 до 150-200 м в зависимости от конкретных ландшафтных условий. Механические барьеры (здания, кустарники, деревья) уменьшают дальность переноса аэрозолей солей, резко увеличивая их концентрацию в непосредственной близости от дорог. Открытые пространства, наоборот, способствую более дальнему переносу, при этом по мере удаления от дороги уровень концентрации соли в снеге постепенно убывает.

Хлориды натрия и кальция разрушительно действуют на почвенные коллоиды и вызывают при определенных концентрациях гибель растений. Например, содержание солей начиная с 0,25% токсично и приводит к различным отклонениям, а содержание более 0,5% является пределом нормального роста и приводит к гибели растений.

Во избежание осолонцевания почв необходимо поддерживать оптимальное соотношение катионов в составе солевого комплекса. Критерием является показатель SAR, который рассчитывается по формуле Ричардсона:

Предельно допустимая величина SAR составляет 10 при минерализации вод до 1 г/дм 3 и снижается до 4 при повышении минерализации до 3 г/дм 3 .

Автотранспорт. В почвах придорожных зон наиболее интенсивно накапливается свинец, цинк, серебро, в меньшей степени медь, олово, хром, никель, молибден, кобальт, марганец, железо.

Выявлено несколько зон аккумуляции транспортного загрязнения в почвах:

— Первая зона обычно расположена в непосредственной близи от автодороги, на расстоянии до 15-20 м.

— Вторая зона на удалении 20-100 м. На открытых пространствах вторая зона проявлена обычно слабее, в связи с благоприятными условиями рассеивания воздушного потока.

— Иногда отмечают третью зону аномального накопления элементов, находящуюся от дороги на расстоянии около 150 м.

Для крупных автомагистралей с большим количеством полос движения загрязнение почв металлами проявляется слабее, чем для узких магистралей. Это объясняется тем, что на широких магистралях автомашины движутся с большей скоростью, расходуя меньше бензина и тем самым уменьшая выбросы в атмосферу.

На урбанизированных территориях загрязнение почвы происходит также в результате выбросов промышленности. Загрязняющие группы химических веществ промышленных предприятий: тяжелые металлы и их соединения, циклические углеводороды, бенз(а)пирен, радиоактивные вещества. Тяжелее всего почва справляется с жидкими и твердыми токсичными отходами. Вследствие промышленных выбросов в ней накапливается избыточное количество химических соединений, губительно действующих на организм человека и животных. К таким веществам относятся соединения ртути, мышьяка, меди, свинца, фтора. Вокруг промышленных предприятий зачастую создаются зоны, почва которых сильно загрязнена подобными элементами. Так, в окрестностях суперфосфатного и ртутного комбинатов в зависимости от удаленности от него 1 кг почвы может содержать от 1,3 до 4,6 мг ртути. Соединения серы вызывают подкисление почв, а аммиак, сода и соединения магния — подщелачивание.

В результате работы коммунального хозяйства, утечек канализации и отстойников наблюдается загрязнение почвы тяжелыми металлами, циклическими углеводородами, нитратами, нитритами, фосфатами и пестицидами.

Геохимическое загрязнение происходит и за счет утилизации и хранения бытовых и промышленных отходов, в состав которых входят токсичные химические элементы, большое количество компонентов синтетического происхождения, которые практически не расщепляются естественным путем и накапливаются в окружающей среде.

Уровень загрязнения почв характеризуется величиной коэффициента концентрации КСi , которую определяют из соотношения:

где Сi – концентрация загрязняющего вещества в почве; CФi – фоновая концентрация загрязняющего вещества, мг/кг почвы.

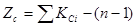

Загрязнение обычно бывает полиэлементным, и для его оценки рассчитывают суммарный показатель загрязнения, представляющий собой аддитивную сумму превышений коэффициентов концентраций над фоновым:

где KСi – коэффициент концентрации элемента; n – число элементов с KС >1.

Величину суммарного показателя загрязнения почв используют для оценки уровня опасности загрязнения территории города. Значение данного показателя до 16 соответствует допустимому уровню опасности для здоровья населения; от 16 до 32 – умеренно опасному; от 32 до 128 – опасному; более 128 – чрезвычайно опасному.

ПДК почвы – предельно допустимая концентрация вещества в почве, которая не должна прямо или косвенно влиять на среду, нарушать самоочищающую способность почвы и отрицательно воздействовать на здоровье человека.

2. Геоморфологические изменения:

1. Основная тенденция в изменении городского рельефа – его выравнивание;

2. Наличие отрицательных форм рельефа антропогенного происхождения (строительные котлованы, карьеры);

3. Образование положительных форм рельефа (накопление твердых отходов в виде насыпей).

3. Изменение гидрологических условий происходит в результате градостроительной деятельности. К числу гидрологических нарушений на территории города относят:

Просадки поверхности, характерные для зон залегания лессовых пород. Способность этих отложений к проседанию при замачивании обуславливает специфику строительства на этих участках. Просадки возникают и например, при неумеренном заборе из подземных горизонтов воды для бытовых и хозяйственных нужд.

Карстовые провалы возникают в результате движения подземных вод в известняках и других нестойких породах. В городах этот процесс чаще всего является следствием техногенного нарушения водоупорных пород выработками, буровыми скважинами; через них вода проникает в карстовые породы.

Суффозионные процессы – вымывание наносных мелкозернистых грунтов. Оползневые явления наблюдаются в городах при нарушении природного состояния геологических пород. Причины сползания пород в условиях города разнообразны – это подгрузка склонов застройкой, подработка склонов, подтопление подземными водами, вибрационное воздействие транспортных средств или взрывов.

Подтопление городских территорий. К подтопленным городским территориям относятся такие, на которых уровень грунтовых вод расположен выше 2,5 м от отметки поверхности земли. Подтопление в силу большого разнообразия природных условий и состава пород, слагающих территорию городской агломерации, происходит по-разному. Основными причинами развития подтопления в городах являются: изменение условий поверхностного стока, в частности создание водохранилищ; засыпка оврагов, балок, стариц; недостаточное развитие сети ливневой канализации и плохое ее состояние; развитие сетей водоснабжения без соответствующего строительства системы водоотведения; утечка из сетей водопровода и канализации и аварии на них; воздействие коллекторов большого диаметра, тоннеле метрополитена.

Затопление, т.е. образование свободной поверхности воды над земной поверхностью, является одним из наиболее распространенных природных процессов, связанных с выходом рек из берегов. Затопление на урбанизированных территориях характеризуется уровнем подъема воды и частотой повторяемости. Эти характеристики находятся в прямой зависимости от площади с водонепроницаемым покрытием (застройка, асфальт) и от объема ливневого стока. Затоплению подвергаются большинство городов, расположенных в поймах рек, периодические затопления нагонной природы характерны для Санкт-Петербурга.

4. Механическое загрязнение – засорение почв крупнообломочным материалом в виде строительного мусора, битого стекла, камня и других отходов.

5. Физическое воздействие крупного города с развитой транспортной сетью, большим промышленным и энергетическим потенциалом проявляется в местном изменении температурного режима почв, электрического и магнитного полей. Возникают вибрационные поля. Создается физическое загрязнение геологической среды города.

Проявляясь на локальной территории, эти техногенные физические поля по интенсивности значительно превосходят естественные аналоги, создавая на территории города высокие градиенты характеристик. Сравнительная характеристика естественных и техногенных физических полей дана в таблице 5. Как видно из представленных данных, техногенное воздействие сообщает геологической среде дополнительное количество энергии через статические (вес сооружений), динамические (вибрация), температурные и электрические поля. Накопление избыточной энергии в среде, которая служит основанием фундаментов или вмещает инженерные сооружения и коммуникации, несет в себе опасность ухудшения качества этой среды.

Сравнительная характеристика физических полей городской территории (по Коффу, 1990)

Электрическое (плотность блуждающих токов)

Воздействие вибрационного поля на литогенную основу городской среды различно в зависимости от типа пород, на которые воздействует вибрация. При предрасположении массива пород к проявлению таких геологических процессов, как оползни, обвалы, карст, плывунные явления, воздействие вибрации может вызвать подвижки пород и тем самым значительно усилить интенсивность и отрицательные последствия этих явлений. Основным источником вибрации по отношению к литогенной основе территории и инженерным объектам, находящимся в ней, являются транспортные магистрали. В качестве верхнего предела допустимого вибрационного воздействия на геологическую среду принимается 73 дБА, что соответствует скорости перемещения частиц породы примерно 225 • 10 -6 м/с. Эти условия создаются, когда наряду с автомобильным транспортом или независимо от него функционирует рельсовый транспорт с регулярным движением.

Тепловое загрязнение геологической среды в городах представляет собой повышение ее температуры относительно естественных значений. На территории большого города нарушение температурного режима может наблюдаться до глубины 100—150 м и более. При этом на горизонтах 10—30 м наблюдается тенденция к расширению по площади геотермических аномалий с повышением на 2—6 °С фоновых значений температуры горных пород и подземных вод.

Под влиянием избыточного тепла может происходить локальное просушивание пород с изменением их прочности. С повышением температуры грунтовых вод возрастает скорость химических реакций в зоне их контакта с материалами подземных сооружений. Установлено, что скорость коррозии строительных марок стали линейно возрастает при изменении температуры от 0 до 80 °С. Увеличение температуры пород и подземных вод активизирует деятельность микроорганизмов, являющихся агентами биокоррозии. Наиболее распространенными источниками теплового загрязнения геологической среды городских территорий являются магистральные теплопроводы и сети горячего водоснабжения.

Электрическое поле блуждающих токов в земле связано с рельсовым электротранспортом. Воздействие его выражается в повышении коррозионной активности среды. Опасность коррозии возникает при плотности блуждающих токов 5—10 -5 А/м 2 , тогда как реально наблюдаемая их плотность в городах в 200 раз выше. При высоком уровне электрического воздействия скорость коррозии стали составляет до 2 мм в год, а сроки безаварийной службы трубопроводов сокращаются вдвое. Утечки из трубопроводов в свою очередь служат новыми источниками загрязнения геологической среды городов.

Биологическое загрязнение связано с привнесением в почву и размножением в ней опасных для человека организмов. Основной причиной биологического загрязнения почв в городе является поступление экскрементов выгуливаемых домашних животных. Например, в Москве в среднем на территории жилых микрорайонов, скверов и небольших парков приходится около 5-7 кг/м 2 экскрементов в год. Уровень эпидемиологической опасности почв города характеризуют показатели санитарного состояния почвы:

— Санитарно-химические: санитарное число (отношение содержания белкового азота к общему органическому), содержание азота аммонийного, азота нитратного, хлоридов, пестицидов, тяжелых металлов, нефти, нефтепродуктов, фенолов летучих, сернистых соединений, pH, радиоактивные вещества и некоторые другие показатели.

— Санитарно-гельминтологические – жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, экз./г почвы (0 – чистая почва, до 10 – слабо загрязненная, 11-100 — загрязненная, более 100 – сильно загрязненная).

— Санитарно-энтомологические характеризуют наличие или отсутствие личинок и куколок мух, экз./кг почвы (0 – чистая почва, до 10 – слабо загрязненная, 10-25 – загрязненная, более 25 — сильно загрязненная).

— Санитарно-бактериологические показатели. Для определения бактериального загрязнения пользуются титрами (титр – содержание чего-либо в единице объема) микроорганизмов, определяемых по специальной методике. В качестве тест-объекта используют «коли-титр», т.е. количество клеток кишечной палочки, которые свидетельствуют о развитии другой более опасной патогенной микрофлоры. В странах Европейского сообщества в качестве титра используют фекальный стафилококк.

Для городских территорий характерно изменение качественного и количественного состава микроорганизмов в почвенном покрове. В грунтах, цементе и кирпичах активно развиваются патогенные микроорганизмы. На поверхностях городских сооружений, благодаря выпадению кислотных осадков, активно размножаются бактерии, разрушающие камень, бетон и деревянные покрытия. Зачастую представители этих видов микроорганизмов вызывают аллергические реакции у людей. По сравнению с естественными почвами в городских почвах резко снижено содержание мицелия грибов, основных почвообразующих организмов – деструкторов органических остатков. При этом ухудшаются условия роста растений. Доля бактерий в почвенной биомассе увеличивается. Увеличивается также доля эвритопных микроскопических грибов. Формируются более упрощенные по вертикальной структуре, чем в естественных условиях, микробокомплексы. На поверхности почвы увеличивается присутствие фитопатогенных грибов. Характерен, особенно для краевых придорожных зон «феномен аккумуляции темноокрашенных грибов» — накопление темноокрашенных микроорганизмов, которые благодаря наличию в их клеточных стенках меланиновых пигментов резистентных к ряду экстремальных экологических факторов.

Источник