Засоление почв

Обильное накопление солей в верхнем плодородном слое – это засоление почв, смертельное для растений и мелкой фауны явление. Проблема с каждым годом становится актуальнее, уже сейчас 25% земли постепенно превращается в бесплодные солончаки.

Что такое засоление почв

Это постепенное накопление в поверхностном почвенном пласте карбонатных, хлоридных и сульфатных солей в таком количестве, что развитие растительности становится невозможным. Всего 0,1% минеральных соединений в сухом весе почвы – фактор, что делает территорию непригодной для сельскохозяйственного использования.

Засоленный грунт называется солончаком. Засоление – характерный процесс на территории с жарким климатом и малым количеством осадков. Особенно подвержена засолению природная зона пустынь. На эксплуатируемых территориях засоление происходит в низменностях, там, где практикуется искусственное орошение.

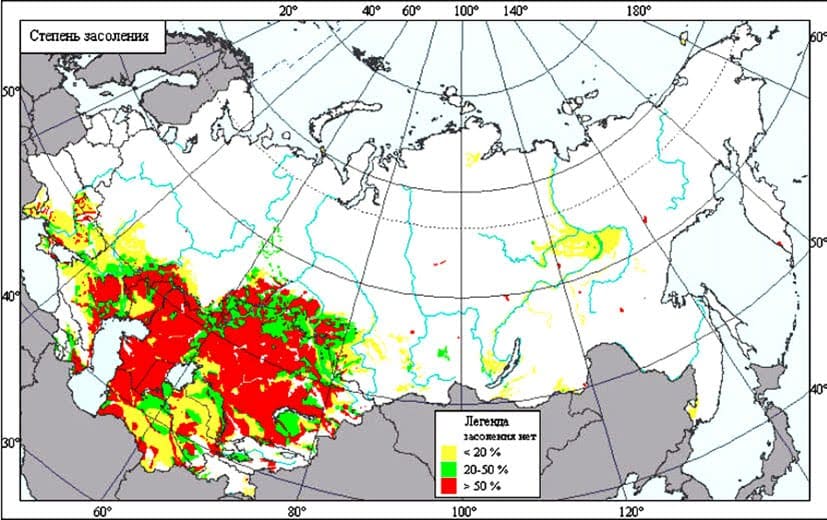

Соленые почвы покрывают большие площади Средней Азии, юга Казахстана, западных гористых зон США, австралийских, южноамериканских и североафриканских пустынь и полупустынь. На территории России засоление прогрессирует на юге Сибири, алтайских предгорьях, в нижнем Поволжье. На 1/5 российских сельхозугодий отмечается повышенное содержание солей, что в большинстве случаев обусловлено ошибками земледелия.

Причины

По причине возникновения засоление почвы бывает:

- первичным – вызванным естественными процессами;

- вторичным – обусловленным действиями человека.

Первый вид засоления происходит там, где действуют факторы разрушения плодородной почвы: погода преимущественно жаркая, осадки отмечаются редко, а у подземных вод, что залегают близко к почвенной поверхности, повышенная минерализация. Осадки настолько редки, что почвенной влаги недостаточно для вымывания соли в нижние горизонты.

Климатические условия способствуют нагреванию поверхностного слоя почвы, в итоге влага испаряется, устремляется вверх с грунтовых вод. После испарения воды на почвенной поверхности остается солевой концентрат, цвет которого определяется минералами, что содержатся в подземных водах.

Особенно активно засоление почвы происходит на территориях с неровным рельефом, где невысокие холмы сменяются неглубокими низинами. На вершинах солевой концентрат накапливается быстрее, образует пятна, поскольку на возвышенностях влага быстрее испаряется.

Вторичное засоление – это следствие неграмотного орошения земли на территории, предрасположенной к образованию солончаков. Из-за чрезмерного полива избыток влаги просачивается вниз, соединяется с подземными водами, насыщенными минералами. Солевой концентрат, разбавленный водой, продвигается в верхний почвенный пласт. Такое происходит, когда угодья поливают не из глубоких скважин, где минерализация слабая, а из поверхностных источников.

Второй антропогенный фактор засоления – избыточное применение минеральных удобрений. Растения не могут поглотить все вещества, те накапливаются на почвенной поверхности.

Виды засоления почвы

По степени накопления солей почвы бывают:

- слабозасоленными – количество урожая снижается на 25%;

- среднезасоленными – 50%;

- засоленными – 75%;

- сильнозасоленными – полная гибель урожая неизбежна.

Выделяют следующие виды почв по глубине солевого пласта:

- солончаки – до 0,3 м;

- солончаковатые – 0,3-0,8 м;

- глубоко солончаковатые – 0,8-1,5 м;

- глубоко засоленные – от 1,5 м.

По солевому составу процесс бывает:

- сульфатным – MgSO4 и NaSO4;

- хлоридным – NaCl и MgCl2;

- карбонатным – Na2CO3 и NaHCO3 – самые вредные для растений соли.

Последствия

Для слаборазвитых стран Африки и Средней Азии засоление – экологическая катастрофа. Засоленную территорию невозможно использовать для хозяйственных целей, даже самые неприхотливые растения не выживут.

Соль в высокой концентрации – смерть для растительного организма. Осмотическое давление минерального раствора выше давления растительных соков, из-за чего снижается количество поглощаемой корневой системой влаги. Нарушается транспирация – движение жидкости от корней по сосудам растительных тканей с дальнейшим испарением через листья и стебли. Происходит сбой процессов метаболизма, в клетках не образуются сахара. Итог – усыхание растения.

Негативное влияние засоления на фауну не менее сильное, чем на флору. В соленой почве не выживают насекомые, черви, бактерии, существование которых необходимо для поддержания экосистемы.

Засоленную территорию аграрии обычно забрасывают. А соль продолжает накапливаться. В результате образуется соленое озеро. И число таких озер на планете растет ускоренными темпами.

Борьба с засолением почв

Возврат уровня подземных вод в изначальное состояние и уменьшение испарения влаги – меры, что помогают пусть не остановить, но задержать почвенную деградацию. Сегодня ученые и аграрии применяют несколько способов предотвращения распространения солончаков:

- Вымывание соли – мероприятие, при котором 1 м2 площади заливают минимум 100 л воды. Огромный объем жидкости очищает почву от минеральных излишков. Метод актуален только для больших незасеянных пространств, иначе растения просто сгниют.

Наука предоставила современным аграриям много способов восстановления плодородия. Нужно лишь не игнорировать процесс засоления почвы, действовать ответственно, приложить время и средства для искоренения проблемы на начальном этапе.

Источник

Засоление почв

Когда в поверхностном почвенном слое обильно скапливаются электролитные соли, говорят о засолении, губительном для культурных растений, снижающем урожайность. Явление распространенное. По результатам исследования ООН, засоленные почвы охватывают почти 25% суши.

Что такое засоление почв?

Засоление почв – скопление в почвенных слоях, доступных для проникновения корневой системы, значительного количества (0,2% от почвенной массы) сульфатов, хлоридов, карбонатов, подавляющих жизнеспособность растений.

Явление наиболее характерно для низменных местностей, расположенных в природных зонах с аридным (засушливым) климатом. Особенно подвержены засолению орошаемые сельскохозяйственные земли.

Обширные площади солонцов располагаются в пустынях и полупустынях Средней Азии, Австралии, Южной Америки, севера Африки, запада США. В России площадь, занимаемая солонцами, достигает 48 млн. га, а с учетом средне- и слабосолонцеватых почв 67 млн. га.

По степени насыщения солями выделяют грунты:

- слабозасоленные (урожайность падает на 25%);

- среднезасоленные (на 50%);

- засоленные (на 75%);

- сильнозасоленные (на 100%).

По глубине нахождения солевой массы в поверхностном слое грунты делят на:

- солончаковые (глубина до 30 см);

- солончаковатые (от 30 до 80 см);

- глубокие солончаковатые (от 80 до 150 см);

- глубокозасоленные (глубже 150 см).

По химическому составу засоление бывает:

- хлоридным (избыток хлорида магния и натрия);

- сульфатным (избыточное содержание сульфата магния и натрия);

- карбонатным (чрезмерное накопление карбонатных солей).

Засоление смертельно для растений. Из-за того, что осмотическое давление почвенной жидкости выше давления жидкости в растительных клетках, снижается объем поступления влаги в ткани растений. Это приводит к повышению транспирации, ухудшению клеточного дыхания, синтеза сахаров и других важных химических соединений. В результате растение усыхает и погибает.

Почвенные соли разделяются по степени вредности для растительных организмов:

- самые вредные – карбонат и гидрокарбонат натрия, хлорид натрия;

- средней вредности – хлорид кальция и магния, сульфат натрия;

- менее вредные – сульфат магния и кальция.

Почему происходит засоление почвы?

Выделяют два вида засоления:

- первичное (естественное);

- вторичное (вызванное антропогенной деятельностью).

Первичное засоление – медленно протекающий природный процесс, который в основном вызван подъемом солей из подземных вод к поверхностному слою грунта вследствие восходящего тока влаги. Явление возможно при определенной структуре породы и глубине нахождения соленых подземных вод. Растения поглощают поднявшуюся влагу, а соли остаются в почве и постепенно накапливаются до критического значения. Причиной засоления бывают и выпадающие осадки, поскольку даже в дождевой воде содержится некоторое количество растворенных солей.

Вторичное засоление почв наблюдается на орошаемых землях в условиях засушливого климата. На таких территориях подземные воды изначально находятся на значительной глубине, не смачивают поверхностный почвенный пласт. Но на освоенных территориях человек начинает использовать для полива сельскохозяйственных культур оросительную систему. Кроме того, что сама используемая для орошения вода содержит то или иное количество растворенных минералов, остающихся в почве после полива, но также постоянное смачивание почвы приводит к повышению уровня грунтовых вод. Достигнув поверхностного почвенного слоя, грунтовая вода испаряется, а входящие в ее состав соли накапливаются в земле.

То есть сельскохозяйственное производство в условиях аридного климата сопряжено с двумя большими взаимоисключающими проблемами:

- если не использовать оросительную систему, то урожая не добиться из-за дефицита влаги в почве;

- если орошать землю, то засоление станет неизбежным, и грунт утратит пригодность для выращивания культурных растений.

Борьба с засолением почвы

Для борьбы с засолением почвы применяются агротехнические, строительные, эксплуатационные меры. Задачи – возвращение уровня грунтовых вод в исходное состояние, уменьшение испаряемости почвенной влаги.

Строительные меры подразумевают:

- уменьшение фильтрационной потери воды посредством строительства лотковой сетки, облицованных каналов;

- оборудование оросительной системы современными гидротехническими постройками;

- автоматизирование распределения воды;

- использование техники полива без насыщения подземных вод;

- отведение для рисовых плантаций с дренажно-сбросной сеткой низменных участков;

- ограждение орошаемых территорий от влияния паводков и расположенных выше водоемов;

- оборудование дамб, дренажных труб, дренажно-сбросной сетки, нагорно-ловчих каналов.

Эксплуатационные меры включают:

- недопущение превышения плана расхода воды при круглосуточном использовании оросительной системы;

- соблюдение нормы подачи воды во все каналы;

- следование стандартам полива и промыва;

- снижение активности применения каналов в осенние и зимние месяцы;

- повышение производительности оросительной системы путем обновления и модернизации.

К агротехническим мерам относятся:

- посев травянистых многолетников, активно поглощающих соли;

- нормализация водно-солевого режима грунта путем взрыхления, боронования, зяблевой вспашки;

- внесение органической подкормки;

- гипсование;

- затенение грунта под растительным пологом;

- создание полос древесной растительности для нормализации микроклимата, снижения испаряемости почвенной влаги.

В результате вышеописанных мер удается понизить уровень подземных вод на орошаемых территориях. Земля постепенно приходит в норму. Потери урожая из года в год становятся меньше.

Источник

Причины засоления, подкисления и заболачивания почв. Рекультивация народных ресурсов

изменение кислотно-основных свойств (увеличение кислотности, т. е. снижение величины рН) почвы, вызванное природными почвообразовательными процессами, поступлением загрязняющих веществ, внесением физиологически кислых удобрений и др. видами антропогенного воздействия.

Многие растения хорошо произрастают только при определенном значении рН в почвах. На очень кислых почвах хорошо себя чувствуют лишь отдельные специализированные виды. Значения рН характеризуют количество свободных водородных ионов, присутствующих в почве.

Песчаные почвы хуже защищены от факторов, вызывающих подкислением почвы. Помимо естественных причин, изменяющих количество свободных ионов H+, существуют антропогенные причины: внесение в почву кислотообразующих удобрений (аммиачных и аммиакообразующих мочевинных соединений) и кислотные дожди.

Засолением называют процесс накопления солей натрия, кальция, магния в верхнем слое почвы в концентрациях недопустимых для нормального роста и развития растений. Широкое распространение оно получило в Египте, Ираке, Индии, Пакистане и в других засушливых странах. Наибольшее засоление почв в бывшем СССР происходит на орошаемых землях Средней Азии и Закавказья.

Даже при слабом засолении урожайность хлопчатника уменьшается на 20-30%, кукурузы на 40-50%, а пшеницы на 50-60%.

Вследствие переувлажнения в ряде районов Нечерноземной зоны, на Урале получило распространение заболачивание почв. Оно наблюдается и в других районах страны вблизи каналов, водохранилищ. Для осушения заболоченных земель делаются щелевые дрены, нарезаемые в грунте.

Мелиорация заболоченных земель должна осуществляться с учетом защиты природных ресурсов от истощения и нежелательных и отрицательных воздействий на природу Нечерноземья.

рекультива́ция земе́ль

комплекс работ по восстановлению нарушенных хозяйственной деятельностью территорий с использованием специальных технологий. Проводится гл. обр. в р-нах открытых горных разработок, изыскательских и др. работ, связанных с нарушением земель. Включает восстановление почв, растительности, нередко – ландшафта в целом. В зависимости от предполагаемого использования земель существует несколько направлений их рекультивации: сельскохозяйственное (создание пашни, лугов, пастбищ, садов), лесохозяйственное (лесопосадки), рекреационное, рыбохозяйственное (создание в понижениях рельефа рыбоводческих прудов), водохозяйственное (устройство водоёмов разного назначения), строительное (подготовка участков для строительства). Осуществляется в 2 этапа. Первый (технический) предусматривает подготовку земель к их дальнейшему целевому использованию (планировка поверхности, покрытие её плодородным слоем земли или улучшение грунта и др. работы в соответствии с проектом). На втором этапе (биологическая рекультивация) проводят агротехнические и фитомелиоративные меро́приятия по восстановлению почвенного плодородия, ускорению почвообразовательных процессов, возобновлению флоры и фауны на рекультивируемых землях.

73.Понятие природных ресурсов их характеристика. Классификация природных ресурсов

Природные ресурсы – элементы природы, объекты и явления, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и вовлекаемые им в материальное производство.

Природные ресурсы являются важной частью национального богатства страны и источником создания материальных благ и услуг. Процесс воспроизводства по существу представляет собой непрерывный процесс взаимодействия общества и природы, в котором общество подчиняет себе силы природы и природные ресурсы для удовлетворения потребностей. Природные ресурсы во многом предопределяют не только социально-экономический потенциал страны и региона и эффективность общественного производства, но и здоровье, и продолжительность жизни населения.

Природные ресурсы являются объектом исследования в двух аспектах: как важнейшая часть социально-экономического потенциала, реализуемого в процессе создания валового внутреннего продукта, часть национального богатства страны; как основа природной окружающей среды, подлежащей охране, восстановлению и воспроизводству.

Классификация природных ресурсов

по источникам и местоположению: природные ресурсы (тела или явления природы) возникают в природных средах (водах, атмосфере, растительном или почвенном покрове и т.д.) и в пространстве образуют определенные сочетания, меняющиеся в границах природно-территориальных комплексов. На этом основании они подразделяются на две группы: ресурсы природных компонентов и ресурсы природно-территориальных комплексов.

Ресурсы природных компонентов. Каждый вид природного ресурса обычно формируется в одном из компонентов ландшафтной оболочки. Он управляется теми же природными факторами, которые создают данный природный компонент и влияют на его особенности и территориальное размещение. По принадлежности к компонентам ландшафтной оболочки выделяют ресурсы: 1) минеральные, 2) климатические, 3) водные, 4) растительные, 5) земельные, 6) почвенные, 7) животного мира. Эта классификация широко употребляется в отечественной и зарубежной литературе.

Ресурсы природно-территориальных комплексов. На данном уровне подразделения учитывается комплексность природно-ресурсного потенциала территории, вытекающая из соответствующей комплексной структуры самой ландшафтной оболочки. Каждый ландшафт (или природно-территориальный комплекс) обладает определенным набором разнообразных видов природных ресурсов. В зависимости от свойств ландшафта, его места в общей структуре ландшафтной оболочки, сочетания видов ресурсов их количественные и качественны характеристики меняются очень существенно, определяя возможности освоения и организации материального производства. Часто возникают такие условия, когда один или несколько ресурсов определяют направление хозяйственного развития целого региона. Практически любой ландшафт имеет климатические, водные, земельные, почвенные и другие ресурсы, но возможности хозяйственного использования весьма различны. В одном случае могут складываться благоприятные условия для добычи минерального сырья, в других — для выращивания ценных культурных растений или для организации промышленного производства, курортного комплекса и т.д. На этом основании выделяются природно-ресурсные территориальные комплексы по наиболее предпочтительному (или предпочтительным) виду хозяйственного освоения. Они делятся на: 1) горнопромышленные, 2) сельско- хозяйственные, 3) водохозяйственные, 4) лесохозяйственные, 5) селитебные, 6) рекреационные и др.

по сфере использования

по принципу использования в настоящее время (реальные, потенциальные)

по принципу заменимости

по принципу исчерпаемости и возобновимости:

Исчерпаемые (возобновимые, невозобновимые): Они образуются в земной коре или ландшафтной сфере, но объемы и скорости их формирования измеряются по геологической шкале времени. В то же время потребности в таких ресурсах со стороны производства или для организации благоприятных условий обитания человеческого общества значительно превышают объемы и скорости естественного восполнения. В результате неизбежно наступает истощение запасов природного ресурса. В группу исчерпаемых включены ресурсы с неодинаковыми скоростями и объемами формирования. Это позволяет провести их дополнительную дифференциацию. На основе интенсивности и скорости естественного образования ресурсы делят на подгруппы:

Невозобновляемые, к которым относят: а) все виды минеральных ресурсов или полезные ископаемые. Они как известно, постоянно образуются в недрах земной коры в результате непрерывно протекающего процесса рудообразования, но масштабы их накопления столь незначительны, а скорости образования измеряются многими десятками и сотнями миллионов лет (например, возраст каменных углей насчитывает более 350 млн. лет), что практически их учитывать в хозяйственных расчетах нельзя. Освоение минерального сырья происходит по исторической шкале времени и характеризуется всевозрастающими объемами изъятия. В этой связи все минеральные ресурсы рассматриваются в качестве не только исчерпаемых, но и невозобновляемых. б) Земельные ресурсы в их естественном природном виде — это материальный базис, на котором происходит жизнедеятельность человеческого общества. Морфологическое устройство поверхности (т. е. рельеф) существенно влияет на хозяйственную деятельность, на возможность освоения территории. Однажды нарушенные земли (например, карьерами) при крупном промышленном или гражданском строительстве в своем естественном виде уже не восстанавливаются.

Возобновляемые ресурсы, к которым принадлежат: а) ресурсы растительного и б) животного мира. И те и другие восстанавливаются довольно быстро, и объемы естественного возобновления хорошо и точно рассчитываются. Поэтому при организации хозяйственного использования накопленных запасов древесины в лесах, травостоя на лугах или пастбищах, промысла диких животных в пределах, не превышающих ежегодное возобновление, можно полностью избежать истощения ресурсов.

Относительно (не полностью) возобновляемые. Некоторые ресурсы хотя и восстанавливаются в исторические отрезки времени, но возобновляемые объемы их значительно меньше объемов хозяйственного потребления. Именно поэтому такие виды ресурсов оказываются весьма уязвимыми и требуют особенно тщательного контроля со стороны человека. К относительно возобновляемым ресурсам относятся и очень дефицитные природные богатства: а) продуктивные пахотно-пригодные почвы; б) леса с древостоями спелого возраста; в) водные ресурсы в региональном аспекте. Продуктивных пахотно-пригодных почв сравнительно немного (по разным оценкам их площадь не превышает 1,5-2,5 млрд. га). Наиболее продуктивные почвы, относящиеся к первому классу плодородия, занимают, по оценкам ФАО, всего 400 млн. га. Продуктивные почвы образуются крайне медленно — на формирование 1 мм слоя, например, черноземных почв, требуется более 100 лет. В то же время процессами ускоренной эрозии, стимулированными нерациональным землепользованием, за один год может быть разрушено несколько сантиметров верхнего, наиболее ценного пахотного слоя. Антропогенное разрушение почв происходит в последние десятилетия настолько интенсивно, что дает основание отнести почвенные ресурсы к категории «относительно возобновляемых».

Неисчерпаемые (солнечная энергия, водные ресурсы, климатические ресурсы): среди тел и явлений природы ресурсного значения имеются и такие, которые практически неисчерпаемы, К ним относятся климатические и водные ресурсы:

Климатические ресурсы. Наиболее жесткие требования к климату предъявляют сельское хозяйство, рекреационное и лесное хозяйство, промышленное и гражданское строительство и др. Обычно под климатическими ресурсами понимают запасы тепла и влаги, которыми располагает конкретная местность или регион. Общие запасы тепла, поступающие за год на 1 м.кв. поверхности планеты, равны 3.16 х 10 Дж (радиационный бюджет в среднем для планеты). Территориально и по сезонам года тепло распределяется неравномерно, хотя в среднем для Земли температура воздуха равна примерно + 15°С. Суша в целом неплохо обеспечена и атмосферной влагой: на ее поверхность ежегодно выпадает в среднем около 119 тыс. куб. км осадков. Но распределяются они еще более неравномерно, чем тепло, и в пространственном и во временном отношениях На суше известны районы, получающие ежегодно более 12000мм осадков, к обширные местности, где за год выпадает менее 50-100 мм. В среднем многолетнем выражении и запасы тепла и объемы выпадающей атмосферной влаги довольно постоянны, хотя от года к году могут наблюдаться существенные колебания в обеспечении территории теплом и влагой. Так как эти ресурсы формируются в определенных звеньях теплового и водного круговоротов, постоянно действующих над планетой в целом и над ее отдельными регионами, запасы тепла и влаги могут рассматриваться как неиссякаемые в определенных количественных пределах, точно установленных для каждого района.

Водные ресурсы планеты. Земля обладает колоссальным объемом воды — около 1,5 млрд. куб. км. Однако 98% этого объема составляют соленые воды Мирового океана, и только 28 млн. куб. км — пресные воды. Поскольку уже известны технологии опреснения соленых морских вод, воды Мирового океана и соленых озер можно рассматривать как потенциальные водные ресурсы, использование которых в будущем вполне возможно. Ежегодно возобновляемые запасы пресных вод не столь велики » по разным оценкам они колеблются от 41 до 45 тыс. куб. км (ресурсы полного речного стока). Мировое хозяйство расходует для своих нужд около 4-4,5 тыс. куб. км, что равно примерно 10% общего водозапаса, и, следовательно, при условии соблюдения принципов рационального водопользования эти ресурсы можно рассматривать как неисчерпаемые. Однако при нарушении этих принципов ситуация может резко обостриться, и даже в планетарном масштабе может ощущаться дефицит чистых пресных вод. А пока природная среда ежегодно «дарит» человечеству в 10 раз больше воды, чем ему нужно для удовлетворения самых разнообразных потребностей.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник