Закон фациальности почв

В 1933 году И.П. Герасимов предложил концепцию почвенно-климатических фаций. По особенностям климатических режимов и геолого-геоморфологического строения выделено 9 фаций, которые в настоящее время получили отражение в почвенно-биоклиматических областях и провинциях.

Сущность закона фациальности заключается в том, что принципиальные особенности климатов, обусловленные термодинамическими атмосферными процессами, определяют во многих частях мировых географических поясов радикальное осложнение горизонтальной зональности и способствуют проявлению специфических местных явлений вплоть до формирования особых типов почв и индивидуальных закономерностей их географического распределения.

Анализ почвенной карты показывает, что на запад и восток широтная полоса черноземов прерывается и на побережье Океана сменяется бурыми лесными почвами широколиственных и хвойно-широколиственных лесов.

Принцип закона фациальности также положен в основу почвенно-географического районирования.

Вследствие влияния на почвообразование больших колебаний условий увлажнения и континентальности, вызванных особенностями циркуляции атмосферы, в пределах каждого почвенно-биоклиматического пояса выделяются почвенно-биоклиматические области.

По степени континентальности области подразделяются на океанические, континентальные и экстраконтинентальные.

По характеру увлажнения – на гумидные, переходные (субгумидные, субаридные), и аридные.

Явления фациальности проявляются не только на уровне почвенно-биоклиматических поясов, но и внутри отдельных почвенных зон. Они вызваны особенностями гидротермического режима. Внутризональные подразделения получили названия почвенных провинций.

Почвенная провинция — это часть почвенной зоны, отличающаяся специфическими особенностями почв, связанными либо с различиями в увлажнении и континентальности в широтных отрезках природных зон, либо с температурными различиями в меридиональных отрезках почвенных зон. Каждая провинция отличается господствующими в ней видами или подтипами зональных почв с определенными свойствами.

Например, в черноземной зоне в условиях разного увлажнения и континентальности выделяются провинции с преобладанием обыкновенных и южных черноземов – Южно-Украинская и Южно-Русская.

Черноземы Южно-Украинской провинции отличаются от восточных провинций Русской равнины большей мощностью гумусовых горизонтов и меньшей гумусированностью.

В приведенном примере в Южно-Украинской провинции преобладают обыкновенные мощные и южные среднемощные черноземы, а в Южно-Русской – среднемощные среднегумусные обыкновенные черноземы и среднемощные малогумусные южные.

Таким образом, в провинциях отражается двойственность понятия фациальности как закономерности одновременно климатической и литолого-геоморфологической. Последний аспект был реализован в схемах районирования — в выделении фациальных подтипов почв.

Источник

Широтная зональностьи фациальность почв

Тундра, тайга, степи, саванны, гилей и т. д. — целостные природные образования, куда растительность, животный мир, почвы, кора выветривания, приземный слой, слой атмосферы и др. входят как составные части, не могущие существовать отдельно друг от друга. Эти природные образования обнаруживают зональное размещение или распространения на Земном шаре в виде поясов, полос. В.В. Докучаев отмечал, что почвы и грунты есть результат совокупного векового взаимодействия между воздухом, водой и землей, с одной стороны, и живыми и мертвыми организмами, с другой. А так как все названные факторы почвообразования распределяются на земной поверхности зонально, то неизбежно, что и почвы должны располагаться по земной поверхности зонально, в строгой зависимости от климата, растительности и пр. В.В. Докучаевым формулируется и сам закон широтной поясности: «Главные типы почв распределяются от экватора к полюсам в виде полос или зон, вытянутых более или менее параллельно широтам».

Сейчас установлено, что широтное расположение зон является лишь одной из форм проявления закона зональности. Зоны во многих случаях не следуют широтной ориентации и непокрывают все континенты сплошными широтными полосами. Встречается как субмеридиональная, так и концентрическая ориентация зон.

Изучение географии природных зон дополняется учением о фациальности (провинциальности) каждой природной зоны. Оказалось, что зоны неоднородны по особенностям свойств и строения почв. Европейская часть России не похожа на Западную и Восточную Сибирь, хотя имеют общие типовые черты строения. Дерново-подзолистые почвы европейской России отличаются по своим свойствам от Сибирских. Местные долготные и другие изменения климата, гидрологических и геологических условий, рельефа определяют во многих частях мировых географических поясов радикальное осложнение горизонтальной зональности и способствуют появлению специфических местных явлений, формированию особых закономерностей зонального распределения.

Таким образом, фациальность природных зон, как и их обязательных комплексов – почв, определяется комплексным своеобразием природных факторов. Например, в Евразии типично выделение следующих территориальных фаций с особыми чертами почвенного покрова:

1. Атлантическая в Западной Европе с мягким океаническим климатом. В России это Калининградская область, Карелия.

2. Южноевропейская фация, где развитие природы вообще и почв в частности протекает в условиях теневого эффекта гор Кавказа, Крыма, Карпат.

3. Восточноевропейская умеренно-континентальная равнина, где в полной мере проявляются факторы широтной зональности.

4. Западно-сибирская низменность с господством переувлажненных ландшафтов.

5. Восточная Сибирь с резкоконтинентальным климатом и мерзлотнымн почвами разных типов.

Монгольские степи на равнинах, высоко поднятых над уровнями моря, с почвами без признаков соленакопления. В субтропиках и тропиках Евразии, как и на других континентах, установлены повсюду внутри природных зон своеобразные фациальные территории с часто неповторимым сочетанием ландшафтного разнообразия.

Вертикальная зональность почв.Автор гипотезы вертикальной (горной) зональности почв В. В. Докучаев. Он отмечал: «Так как вместе с поднятием местности всегда закономерно изменяется и климат, и растительность, и животный мир, – эти важнейшие почвообразователи, то, само собой разумеется, что так же закономерно должны изменяться и почвы, по мере поднятия, от подошвы гор, например, Казбека или Арарата, к их снежным вершинам, располагаясь в виде тех же последовательных, но уже не горизонтальных, а вертикальных зон».

Современные представления о горной зональности интерпретируются следующим образом. В.В. Докучаев рассматривает горную зональность, как изменение почв от подножия к горным вершинам в виде поясов (зон), закономерно сменяющих друг друга. В интерпретации Докучаева высотная зональность является аналогом широтной зональности и повторяет некоторые черты последней. Однако, в горных системах встречаются почвы, не свойственные равнинным территориям (альпийская и субальпийская зоны). В то же время в горах не встречаются некоторые почвы, свойственные равнинным территориям (тундровые глеевые и др.).

Оказалось, что вертикальная зональность не повторяет широтную. Каждая горная страна своеобразна. В зависимости от физико-географических зон Земли типы горной зональности варьируют; они многообразны и оригинальны но своей сущности. Горные территории Земли по особенностям вертикальной зональности можно подразделить на четыре группы (по В.М. Фридланду):

1. Зоны термической гумидной зональности: смена хорошо увлажненных зон обусловлена термическими причинами (северо-запад Америки, Южные и Северные Анды, Восточная Азия, влажные горы Европы).

2. Зоны термической экстрааридной зональности: смена зон обусловлена изменением термических условий на фоне низкой слабоменяющейся влажности (западные склоны Анд в центральной их части, нагорья Сахары, горы Тибета).

3. Зоны смешанной зональности: в нижней части гор роль играет увлажнение, а в верхней — термические факторы (Балканы, Северный Кавказ, Карпаты, Средняя Азия, Австралия).

4. Зоны зональности увлажнения: влажность средняя, меняется и обуславливает возникновение зон (Южные Кордильеры США, горы Передней Азии, Центрального Китая).

Такой концепции горного почвообразования сейчас придерживается большинство исследователей. Именно она объясняет тезис: каждая горная страна индивидуальна, неповторима.

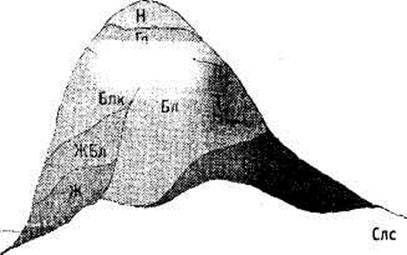

Северный Кавказ в этой системе имеет два типа зональности. Во-первых, это термическая гумидная зональность склонов гор к Черному морю. Здесь смена почвенных зон при постоянном высоком увлажнении связана с изменением термических условий: желтоземы и красноземы à желто-бурые лесные почвы —> бурые лесные ненасыщенные —> горно-луговые альпийские и субальпийские почвы. Субтропические условия с годовой суммой положительных температур более 3600—3800° не простираются выше 600 м над уровнем моря (рис. 4). Во-вторых, для северных склонов Западного Кавказа характерна смешанная зональность. Смена почвенных зон определяется изменением увлажнения и температуры: черноземы выщелоченные —> черноземы слитые и лесостепные почвы —> бурые лесные —> горно-луговые. Здесь почвообразование протекает в суббореальных условиях. Смешанная зональность, но с другим чередованием зон, присуща Центральному и Восточному Кавказу.

|

Рис. 4. Зональность предгорий и гор Западного Кавказа:

Чо — чернозем обыкновенный; Слс —

серая лесостепная; Сл — серая лесная; Бл — бурая лесная; Блк — бурая лесная слабоненасыщенная; Гп — горно-луговые;

ЖБл — желто-бурая лесная; Ж — желтозем; Н — нивальный пояс

Теневой эффект гор.Н.Н. Розов в 70 с гг. высказал положение о теневом эффекте гор — особой зональности на равнинах, не входящей в систему горной зональности, однако обусловленной присутствием горных систем. Почвенные зоны теневого эффекта формируются в условиях усиленной конденсации атмосферной влаги или, наоборот, с ее подавлением в связи с горно-континентальным перегревом воздушных масс.

Именно теневой эффект гор позволил выделить среди черноземов на предгорных равнинах оригинальную южно-европейскую фацию, куда входили Северный Кавказ, Крым, Молдавия.

Например, теневой эффект гор Западного Кавказа распространяется на всю Азово-Кубанскую низменность вплоть до Ростова-на-Дону. Здесь наблюдается своеобразная фациальная зональность природы. Не было бы Кавказа, на просторах Кубани и Дона господствовали бы сухие степи, как в Волгоградской области и на юге Украины. Теневой эффект гор наблюдается на Крымском полуострове. На Северо-Американском континенте меридиальные горные системы Кордильер на Западе и Апаческих гор на востоке видоизменили зональность Великих Американских равнин, придав ей в значительной степени меридиональный характер. Теневой эффект характерен и для других горных систем мира.

Источник

Закон фациальности почв. Закон аналогичных топографических рядов почв. Учение о почвенных комбинациях.

Закон зональности на огромных континентальных равнинах России проявляется в сочетании с общими закономерностями распространения почв, связанными с долготными и другими местными изменениями климата, а также с гидрологическими и геоморфологическими условиями. Закон фациальности заключается в разделении территории на районы (провинции) с определёнными геоморфологическими и климатическими факторами, что придаёт почвам провинции особую специфику. Ярким примером провинции служит провинция приазовских чернозёмов, чернозёмы на территории которой весьма значительно отличались от других чернозёмов. Начиная с первых работ о зональных закономерностях распространения почв, т.е. о выделении провинций внутри зон или объединении нескольких зон в фации, в подходах к этой проблеме сочетаются климатические, геолого-геоморфологические и субстантивно-почвенные критерии.В 1933 году И.П. Герасимов предложил концепцию почвенно-климатических фаций. По особенностям климатических режимов и геолого-геоморфологического строения выделено 10 фаций, которые в настоящее время получили отражение в почвенно-биоклиматических областях и провинциях. Режимы отражают континентальность климата и распределение осадков по сезонам. Общими чертами климатических режимов обладают крупные морфоструктурные области. С дрстороны, этим же областям свойственны своеобразные литолого-геоморфологические, геохимические условия и общность тенденций эволюции ландшафтов. Принципы выделения фаций и сами фации отражают двойственность понятия фациальности как закономерности одновременно климатической и литолого-геоморфологической. Более того, в развитии идеи фациальности климатическая составляющая была ориентирована на свойства почв. Почвоведы находили региональные черты в свойствах других чернозёмов, и не только чернозёмов. Например, выделяют чернозёмы украинские, среднерусские, заволжские, западносибирские и тд с присущими им провинциальными чертами гумусового и карбонатного профилей. В подзолистых и серых почвах тренды изменений гумусового профиля с запада на восток обычно связывают с появлением провинциальности в её климатическом выражении. В пределах тундровой зоны выделяют провинции по степени континентальности, отражающейся в строении профилей тундровых почв. Ещё одним результатом климатического подхода к вопросам фациальности было введение в классификацию почв и схему районирования дополнительной категории по характеру теплообеспеченности почв – фациальных подтипов.

Литолого-геоморфологические закономерности пространственного распределения почв являются предметом теории структуры почвенного покрова, созданной Фридландом. В её основе лежит понятие элементарного почвенного ареала (ЭПА) – предельно малой однородной единиц почвенного покрова. Учение о структуре почвенного покрова содержит детальную систематизацию ЭПА по форме, размерам, генезису, св-вам составляющих их почв. В разных условиях рельефа ЭПА образуют различные формы микро- и мезоструктур почвенного покрова.

На каждом уровне или группе уровней строения почвенного покрова действуют свои закономерности в распределении почв. Соотношение м/у уровнями и критерии выделения единиц строения почвенного покрова являются предметом почвенно-географического районирования.

Закон аналогичных топографических рядов почв.Это распределение почв по

элементам мезо- и микрорельефа имеетзакономерный характер. Сущность этого закона заключается в том, что в любой зоне распределение почв на элементах рельефа имеет аналогичный характер: на возвышенных элементах залегают почвы, генетически самостоятельные (автоморфные), которым свойственны вынос подвижных продуктов почвообразования и аккумуляция малоподвижных; на пониженных элементах рельефа (шлейфы склонов, днища низин и западин, приозерные понижения, пойменные террасы и т. д.) расположены генетически подчиненные почвы (полугидроморфные и гидроморфные) с аккумуляцией подвижных продуктов почвообразования, приносимых с поверхностным и внутрипочвенным стоками с водоразделов и склонов; на склоновых элементах рельефа залегают переходные почвы, в которых по мере приближения к отрицательным формам рельефа возрастает аккумуляция подвижных веществ.

Основные положения закона аналогичных топографических почвенных рядов:

1 — Закон присущ всем почвенным зонам и связан с местоположением почв на элементах мезо- и микрорельефа;2 — По элементам рельефа меняется режим увлажнения, эдафические и биотические условия; 3 — Почвы топографического ряда генетически связаны и образуют сопряженную катену. 4 – Образуется специфический для почвенной зоны топографический ряд.

Часто на топографию как таковую накладываются другие факторы местного значения: литологический (почвообразующие породы), изменение гидроморфизма (связанное с УГВ), галоморфизма.

Учение о почвенных комбинациях.Классы почвенных комбинаций. Граничащие друг с другом ЭПА могут быть генетически тесно взаимосвязаны, обмениваясь веществом и энергией в процессе почвообразования. Другие слабо взаимосвязаны, у третьих эта взаимосвязь не прослеживается. Разнообразие ЭПА создает различные почвенные комбинации (ПК), которыми представлен почвенный покров любой территории. Почвенной комбинацией называется система регулярно чередующихся в пространстве, в той или иной степени генетически взаимосвязанных ЭПА, образующих определенный рисунок почвенного покрова. Почвенные комбинации могут рассматриваться как наименьшие целостные участки (блоки) структуры почвенного покрова: они содержат все ее компоненты, причем в типичных взаиморасположениях ивзаимосвязях.Выделяется 6 классов почвенных комбинаций: 1.комплексы – пятнистости; 2.сочетания – вариации; 3.мозаики –ташеты(микромозаики — микроташеты). Комплексы, пятнистости, микромозаики, микроташеты принято

называть микрокомбинациями (микроструктурами) почвенного покрова; сочетания, вариации, мозаики, ташеты – мезокомбинациями(мезоструктурами) почвенного покрова.Комплексы представляют собой почвенные комбинации с регулярным,

через несколько метров или несколько десятков метров чередованием мелких пятен контрастно различающихся почв, взаимно обусловленных в своем развитии. Пятнистости— это почвенные комбинации регулярно чередующихся малоконтрастных ЭПА, тесно связанных с изменением микрорельефа. Причиной их формирования могут быть также современные эрозионные процессы и различная степень влияния грунтовых вод. По строению и свойствам пятнистости являются аналогами комплексов. Различия заключаются в слабой контрастности составляющих

их компонентов.Пятнистости распространены в природе очень широко, в том числе в

таежно-лесной, лесостепной и степной зонах.Сочетаниями называются такие почвенные комбинации, в которых регулярно чередуются довольно крупные, порядка гектаров и десятков гектаров, ареалы контрастно различающихся почв, закономерно

сменяющих друг друга по мезорельефу.Вариациями называются крупноконтурные комбинации почв, близкие к сочетаниям, но отличающиеся от них слабой контрастностью компонентов.В природе вариации распространены меньше сочетаний, т.к. связаны с территориями, где почвообразование идет на мощных песчаных породах,

исключающих развитие контрастных комбинаций.Мозаики — контрастные, обычно крупноконтурные комбинации почв в почвенном покрове, возникновение которых обусловлено неоднородностью, пестротой почвообразующих пород и различной

глубиной залегания грунтовых вод.Ташеты — слабоконтрастные почвенные комбинации, в которых генетические связи между компонентами отсутствуют или слабо выражены.По факторам образования почвенные комбинации можно разделить на

следующие группы:• топографо-флювиальные, обусловленные перераспределением

влаги рельефом; • водно-эрозионные; • дефляционные;• аллювиально-пролювиальные;

• оползневые; • карстово-суффозионные; • мерзлотные; • снежно-дифференцированные; • литогенные (или породные); • реликтово-почвенно-породные; • грунтово-дифференцированные; • фитогенные; • зоогенные; • направленно-антропогенные; • ненаправленно-антропогенные.

Дата добавления: 2018-08-06 ; просмотров: 848 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник