Защита почвы от тяжелых металлов

Негативные последствия провоцируются переизбытком любых инородных примесей в грунтовых слоях. Самыми опасными, с учетом степени их токсичности, считаются ртуть, кадмий и свинец. Но другие вещества, не характерные для состава, также вызывают загрязнение и вредят земле.

Рассмотрим на примере ртуть. Загрязнение почв ртутью определяется функционированием предприятий цветной металлургии, применением ртутьсодержащих фунгицидов, использованием сточных вод в целях орошения и разработкой месторождений ртути. Накопление ртути в окружающей среде связывают с применением соединений ртути в сельском хозяйстве. В настоящее время соединения ртути в большинстве стран используются практически только в качестве протравителей семян.

Наиболее широкое применение получили различные соли метилртути, этилртути, метоксиэтилртути и фенилртути. Ртуть в почвенном покрове распределяется неоднородно, концентрации ее зависят от уровня содержания ртути в почвообразующих породах, и колеблется в пределах (0,005-1,275) мг/кг (Сибирь). Распределение ртути по профилю зависит от свойств почв — гранулометрического, количественного и качественного состава органического вещества, рН среды, содержания карбонатов.

Высокие концентрации ртути наблюдаются в почвах на территории вблизи ртутных месторождений, особенно находящихся над рудными телами. В почвах ртутных ореолов рассеяния содержание ртути в 2-3 раза выше фоновых значений. Большое влияние на закрепление ртути в почве оказывают органические вещества. В одном и том же элементарном ландшафте ртуть в большей степени аккумулируется в обогащенных органикой участках. Вниз по разрезу доля ртути, переходящей в солянокислую вытяжку, увеличивается с уменьшением количества гумуса. Таким образом, процессы перераспределения ртути в малом цикле почва — растение усиливают депонирующую роль почвы и ее информативность для выявления загрязнения окружающей среды. Наличие остаточных токсикантов в почве, в частности, тяжелых металлов, может вызвать загрязнение растений, произрастающих на ней. Загрязнение почвы ртутью оценивается вблизи источника загрязнения, а доступность ртути — по степени ее поглощения растениями.

Растения чаще всего содержат ртуть в меньших количествах, чем почвы, но в процессе минерализации растительных остатков возможно накопление ртути в верхних горизонтах. Величина отношения корни/надземная часть обычно меньше 1. Тонкие корни в большей степени, чем крупные, накапливают ртуть и играют роль барьера. В дерновом горизонте почв наблюдается отчетливое увеличение содержания ртути в надземных и корневых органах растений (0,018-3,000) мг/кг по мере повышения ее концентрации в почве. Минимальное содержание Hg (0,01-0,02) мг/кг накапливается в растениях, произрастающих на почвах с низкими концентрациями ртути до 0,10 мг/кг.

Избыток таких веществ провоцирует ряд негативных эффектов. К опасным последствиям загрязнения почв относятся патологии, возникающие при попадании металлов в организм. Большинство описанных элементов в избыточных концентрациях обладают нейротоксическими свойствами. Отравление может сопровождаться как острыми, так и хроническими заболеваниями, потенциально опасными для жизни осложнениями. В число негативных для почвы последствий загрязнения входят:

- ухудшение роста растений;

- снижение общей плодородности грунта;

- гибель полезных растительных культур;

- ухудшение качества воды;

- уменьшение количества питательных веществ в земле;

- негативное влияние на фауну;

- воздействие на микробиологические характеристики.

Загрязнение тяжелыми металлами приводит к нарушению круговорота веществ в природе, что отражается на всех элементах биосферы.

Для снижения концентрации отравляющих элементов применяют физические, химические и биологические методы. К ним относятся:

- увеличение кислотности почвы за счет органических и минеральных удобрений;

- очистка грунтовых вод;

- снижение выбросов металлической пыли в атмосферу;

- альтернативные источники энергии;

- уменьшение потерь во время производственных процессов;

- переработка и безопасная утилизация промышленных отходов.

Одновременно с очищением почвенных масс требуются меры, направленные на снижение вредных выбросов в атмосферу и загрязнение почвы. Поэтому защита грунта от тяжелых металлов – только одна из трудностей, связанных с техногенным воздействием на окружающую среду.

Источник

Охрана почв от загрязнения тяжелыми металлами

Для предотвращения загрязнения почв вредными веществами используют экологические методы защиты (биологические, агротехнические и др.), повышающие природную способность почв к самоочищению.

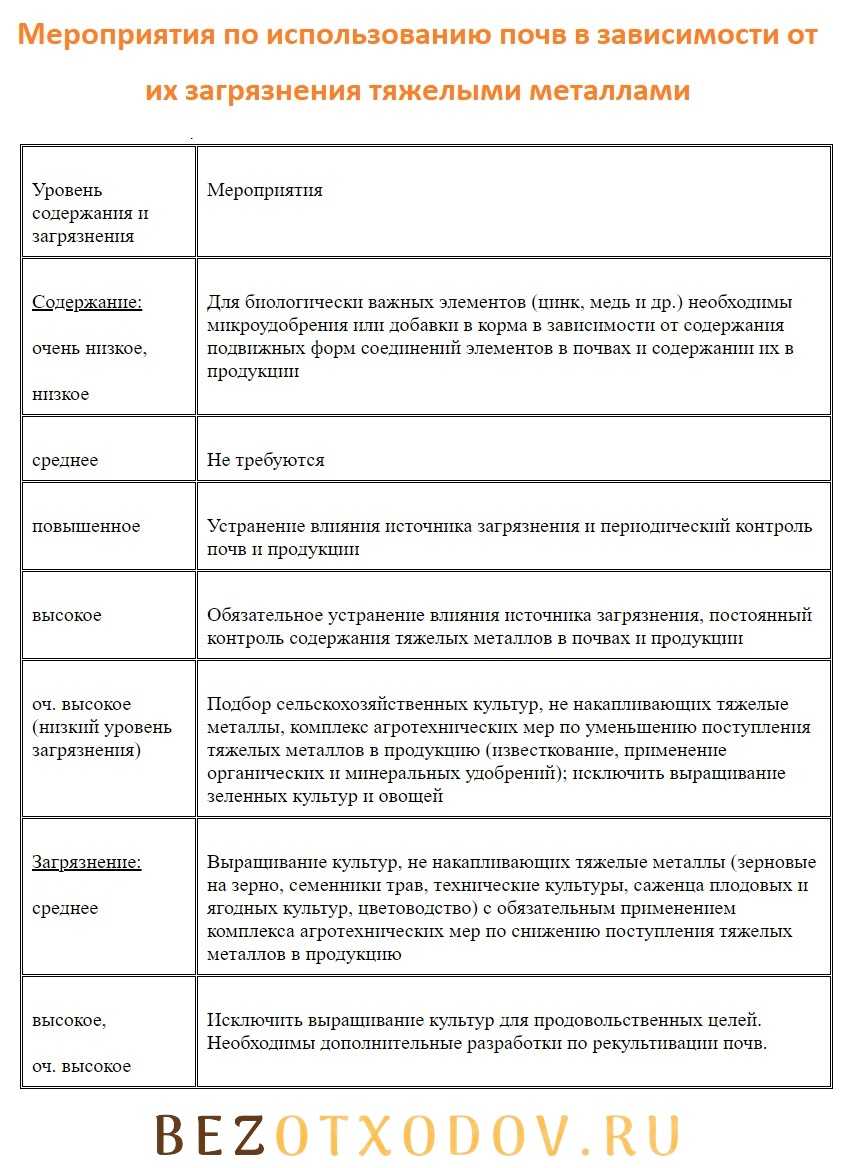

Защита почв от загрязнения тяжелыми металлами заключается в основном на предупредительных мерах, т. е. на совершенствовании производства (создание безотходных производств и замкнутых производственных схем), снижение загрязнений атмосферных выбросов и сточных вод. К мерам борьбы с уже имеющимся загрязнением почвы тяжелыми металлами относятся известкование, внесение органических удобрений и химическое осаждение. Известкование снижает подвижность тяжелых металлов, способствует закреплению их в малоподвижной, недоступной растениям форме. Органические удобрения выступают как хороший сорбент и способствуют снижению токсического действия тяжелых металлов. При Химическом осаждении происходит образование труднорастворимых соединений, но этот метод эффективен только при высоких концентрациях тяжелых металлов, т. к. для образования таких соединений необходимо определенное пороговое количество атомов. Кроме того можно выращивать растения, слабо реагирующие на высокие концентрации в почве тяжелых металлов и не аккумулирующие их в опасных для животных и человека количествах, например технические культуры. Очень эффективна посадка на содержащих тяжелые металлы почвах лесных насаждений, так как в этом случае исключаются какие-либо санитарные ограничения.

Создание системы озелененных пространств и сохранение крупных зеленых массивов при формировании системы населенных мест имеет большое значение. К важнейшим функциям зеленых зон городов относятся: оздоровление городского воздушного бассейна, смягчение неблагоприятных природно-климатических условий, сохранение водных ресурсов и почв, охрана животного мира, организация комфортных условий массового отдыха населения.

Оздоровительные функции зеленых зон заключаются в очистке воздуха от пыли (21-86 %) и газообразных токсических веществ (в 40-50 раз) до уровня ниже ПДК, обогащении кислородом, а также обусловлены антимикробными и стерилизующими свойствами многих видов деревьев. Насаждения вдоль магистралей и дорог способствуют локализации тяжелых металлов и других загрязнителей в пространстве перед полосами и в лесных полосах и защищают почву за их пределами.

Рекультивация нарушенных земель

Нарушение территории происходит в основном при строительстве, а также при разработке месторождений полезных ископаемых. Нарушенными считаются земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрогеологического режима и образования техногенного рельефа в результате производственной деятельности человека. Вновь использовать такие земли в хозяйственных целях можно только после их восстановления, которое называется рекультивацией.

Рекультивация – очень сложный процесс, требующий специальных знаний, накопленных различными науками (почвоведение, гидрология, геоморфология, биогеохимия и др.). Рекультивация – это комплекс работ, проводимых с целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в безопасное состояние. Решение проблемы рекультивации в значительной мере зависит от конкретных экологических условий нарушенных территорий. Для проектирования рекультивационных работ нужны данные о физико-химическом составе грунта, особенностях гидрологического режима, форме отвалов, крутизне откосов и т. д.

Объектами рекультивации являются:

* земли, нарушенные при строительстве;

* карьерные выемки, провальные воронки, терриконы, отвалы и т. п.;

* территории полигонов твердых отходов;

* земли, нарушенные в результате их загрязнения жидкими и газообразными отходами (нефтезагрязненные земли, газогенные пустыни и др.).

Предприятия и организации, в результате деятельности которых произошло нарушение земель (например, при строительстве), обязаны проводить рекультивацию за свой счет. При этом они должны соблюдать требования по снятию, хранению и возврату или перемещению верхнего слоя почвы на рекультивируемые земли или на малопродуктивные угодья. Снятие плодородного слоя почвы осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 “Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ”. Для разных типов почв толщина плодородного слоя колеблется от 0,2 (дерново-подзолистые) до 1,2 м (черноземы). Плодородный слой складируется в специальных временных отвалах (буртах) или вывозится для нанесения на нарушенные земли. Нанесение почвы на нарушенные земли производится не позднее одного года с момента окончания земляных работ.

Рекультивация осуществляется последовательно, по этапам. Различают техническую, биологическую и строительную рекультивации.

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: планировка поверхности, снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участка для освоения и т. п. На этом этапе засыпают карьерные, строительные и другие выемки, в глубоких карьерах устраивают водоемы, полностью или частично разбирают терриконы, отвалы, хвостохранилища, закладывают “пустыми” породами выработанные подземные пространства. После завершения процесса осадки поверхность земли выравнивают.

По виду и составу технологических процессов технические рекультивационные работы подразделяются на:

* горно-планировочные (разравнивание и планировка поверхности отвалов, террасирование откосов и отвалов в карьерах, стабилизация отдельных площадей);

* инженерную подготовку восстанавливаемых площадей (отвод поверхностных вод и защита от подтопления, размыва и заболачивания; борьба с эрозией; устройство дорог, подъездов, съездов);

* горные по снятию, хранению и повторному использованию почвы;

* инженерные по искусственному уплотнению отвалов (послойная укладка с уплотнением пород, специальные методы укрепления пород);

* гидротехнические по строительству водохозяйственных объектов (устройство ложа водоема, производство береговых укрепительных работ, устройство водозаборных и сбросных сооружений).

Биологическая рекультивация проводится после технической для создания растительного покрова на подготовленных участках. С ее помощью восстанавливают продуктивность нарушенных земель, формирую зеленый ландшафт, создают условия для обитания животных, растений, микроорганизмов, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии и т. д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе знания развития сукцессионных процессов. Эти работы выполняются сельско — и лесохозяйственными организациями.

При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, рекреационное, строительное и др. Например, на территориях, подверженных влиянию газо-дымовых выбросов промышленных предприятий, рекомендуется санитарно-гигиеническое направление рекультивации с использованием газоустойчивых растений.

При необходимости выполняют также Строительный этап рекультивации, в ходе которого на подготовленных территориях возводят различные сооружения.

Наибольшая часть рекультивируемых в настоящее время земель приходится на площади, нарушенные при строительстве линейных сооружений (дорог, трубопроводов, электролиний). Технология защиты земель предусматривает размещение защитных лесополос вдоль дорог. Применяются также технические средства: защитные валы и дамбы, водоотводящие устройства.

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются нормативными материалами и ГОСТ. Например, действует ГОСТ 17.5.3.04-83 “Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель”.

Источник

С чем связано и чем опасно загрязнение почвы тяжелыми металлами

Почва является поверхностным слоем суши. При воздействии техногенных факторов состав грунта подвергается изменениям. Процесс, при котором в земле появляются нехарактерные микроэлементы, характеризующиеся токсичным воздействием, и влияющим на свойства грунта, называется загрязнением почвы тяжелыми металлами.

Тяжелые металлы, загрязняющие почву

Негативные последствия провоцируются переизбытком любых инородных примесей в грунтовых слоях. Самыми опасными, с учетом степени их токсичности, считаются ртуть, кадмий и свинец. Но другие вещества, не характерные для состава, также вызывают загрязнение и вредят земле.

С учетом способности к загрязнению выделяют 4 группы микроэлементов:

| Потенциал загрязнения | Элементы-загрязнители |

| Очень высокий |

|

| Высокий |

|

| Средний |

|

| Низкий |

|

На основании классификации по степени загрязнения определяется уровень токсичности и способы очистки.

Ртуть

Вещество проникает в почву с пестицидами. Другой источник ртути – промышленные и бытовые отходы. Среди бытовых предметов, в составе которых есть этот элемент, люминесцентные лампы, термометры, другие измерительные приспособления.

Ежегодно в грунт проникает 5 тыс. тонн этого элемента. Учитывая токсичные свойства, загрязнение почвы ртутью относят к наиболее опасным техногенным процессам. Из земли вещество способно отравлять животных и людей. Попадая в организм, ртуть провоцирует сильную интоксикацию с одновременным поражением нервной системы. Часто отравление приводит к летальным исходам.

Свинец

Наибольшее количество свинца попадает в грунт в местах его добычи. На 1 тонну металла приходится 25 кг свинца, попадающего в землю в виде пыли.

Источником загрязнения выступают транспортные средства. Свинец содержится в выхлопных газах, которые выделяются двигателями внутреннего сгорания. Поэтому почва наиболее загрязнена свинцом возле крупных автомагистралей, шоссе. Радиус загрязнения достигает 200 метров вдоль трасс.

Из грунта свинец проникает в растения, которые позже используются в пищу домашними животными. Вместе с мясом и мясными продуктами токсичный элемент попадает в организм человека.

Главная опасность свинцовой соли заключается в ее канцерогенных свойств. При попадании в организм в избытке, микроэлемент откладывается в органах, в том числе почках и печени. Поражается нервная система, головной мозг. Избыток свинца повышает риск развития онкологических опухолей, врожденных аномалий.

Кадмий

К источникам кадмия, проникающего в землю, относятся промышленные отходы, образующиеся во время добычи и переработки цинковой, свинцово-цинковой и медно-цинковой руды. Кадмий содержится в составе выхлопных газов, фунгицидов, суперфосфатов.

Медь и цинк

Эти микроэлементы входят в состав веществ, провоцирующих загрязнение почв тяжелыми металлами. В малых количествах они не несут угрозы. Но в высоких концентрациях, особенно в сочетании с другими веществами, оказывают токсичное воздействие.

Загрязнение грунта цинком и медью отмечается в непосредственной близости от предприятий, на которых изготавливаются лакокрасочные материалы, электроприборы, кабели. Также высокие концентрации цинка и меди в земле отмечаются в местах непосредственной добычи этих элементов.

Молибден

Попадание в почву происходит при добыче и переработке медно-молибденовых руд.

Поступление молибдена в почву происходит двумя путями:

- Попадание в почву на этапе переработке руды.

- Вынос из отвалов рудника.

Молибден относится ко 2-ой категории опасности среди загрязняющих веществ. В минимальных количествах микроэлемент поступает вместе с пищей. Суточная норма составляет до 250 мкг. При попадании в организм свыше 15 мг наступает интоксикация. У пациентов возникают патологии костного мозга, селезенки, развивается подагра.

Сурьма

Источником загрязнения считаются производственные предприятия, на которых используется такое вещество. Сурьма применяется при изготовлении лакокрасочных материалов, электротехники, производстве сплавов, цветных металлов, удобрений.

Сурьма образует летучие соединения. Из-за этого вещество распространяется на большие расстояния от промышленного региона.

Мышьяк

Попадает в грунт при обработке гербицидами и инсектицидами, при помощи которых борются с вредителями. Мышьяк известен токсичными свойствами. Он способен накапливаться в почве. При этом вещество не адсорбируется и не поглощается растениями.

При попадании в организм мышьяк провоцирует поражение нервной системы. Нейротоксикоз приводит к осложнениям, в том числе отказу жизненно важных органов.

Марганец

Марганец входит в число незаменимых микроэлементов, но в концентрациях, превышающих норму, обладает негативным воздействием. Источником загрязнения выступают добывающие и перерабатывающие предприятия.

Из почв, загрязненных тяжелыми металлами, марганец попадает в растения. Оттуда вещество попадает в воздух и воду. По биологическим цепям элемент проникает в организм животных и человека.

При переизбытке марганца нервные клетки отмирают. Это приводит к ряду расстройств, способных привести к летальному исходу.

Оценка степени загрязнения тяжелыми металлами

При диагностике загрязнения почв применяются разные методы. Каждый из них имеет свою специфику и не одинаково эффективен в разных регионах. Поэтому концентрацию элементов определяют с учетом потенциальных источников загрязнения.

Выделяют такие способы оценки:

- Биоиндикация.

Оценка состояния грунта, отражаемого биологическими индикаторами. К таким индикаторам относят состояние растений на изучаемой территории, активность грунтовых микроорганизмов, реакции мхов, лишайников на изменения в составе грунта. - Оценка загрязнения снежного покрова.

В промышленных регионах микроэлементы попадают в грунт через воздух посредством техногенной пыли. Она оседает и в дальнейшем проникает в почвенные слои. За счет оценки снежного покрова в зимний сезон определяется примерный объем металлов, попадающих в грунт в течение отдельного отрезка времени. - Определение магнитной восприимчивости почвы.

Представляет собой экспресс-метод, при котором определяется количество содержащихся в грунте оксидов железа. Эти вещества являются основным разносчиком загрязнения при выбросах в атмосферу.

В регионах, где почва наиболее загрязнена тяжелыми металлами, ведется учет численности микроорганизмов. Этот показатель отражает активность почвы и качество протекающих в ней процессов разложения и адсорбции веществ.

Методы очистки земель от тяжелых металлов

Для предотвращения негативных последствий, связанных с попаданием в грунт токсичных веществ, выделяют 2 направления мероприятий. Первое связано со снижением концентрации металлов, проникающих в землю при производстве, в совокупности с отбросами и другими источниками.

Второй путь решения проблемы предполагает восстановление почвы, которая уже подверглась пагубному влиянию. Для этого используются методы, направленные на снижение концентрации металлов и их нейтрализацию.

Известкование

Внесение извести в грунт положительно сказывается на химических, физических и биологических свойствах. В сочетании с известью микроэлементы образуют труднорастворимые соединения, которые постепенно рассасываются за счет химического поглощения.

Растения, выращенные в земле, обработанной известью, содержат минимальное количество металлов в составе. При попадании извести меняется кислотность почвы, в результате чего подвижность частиц тяжелых металлов снижается а растворимость увеличивается.

Глинование

Глинование положительно отражается на составе почвы, влияя на подвижность тяжелых металлов. При внесении глины, содержащей минеральные добавки, увеличивается катионообменная емкость грунта. Глинистые вещества сорбируют металлы сильнее органических добавок. Степень воздействия зависит от характеристик загрязняющих веществ.

Промывка почв

При значительной концентрации токсичных веществ применяется метод промывки при помощи реагентов. Способ имеет несколько недостатков, среди которых попадание металлов в грунтовые воды и одновременное выведение из грунта ценных для растений компонентов.

В качестве реагента применяют растворимые соли железа, характеризующиеся низкой токсичностью для растений. После промывания проводится известкование почвы, внесение минеральных и органических удобрений.

Природные и искусственные сорбенты

Метод предусматривает внесение цеолитов – природных сорбирующих веществ, повышающих объем впитываемых микроэлементов. Для биоремедиации могут использоваться метаболически активные грибы, черви или насекомые. Результаты данного метода зависят от общего состояния почвы, степени загрязнения, состава.

В качестве искусственных сорбентов применяют активированный уголь, ионообменные смолы, биологически активные отходы.

Минеральные удобрения

Компоненты минеральных удобрений влияют на подвижность металлов. Однако такой способ не всегда полезен, а при неправильном применении наносит вред. Побочным действием внесения удобрений является рост уровня кислотности, что негативно влияет на подвижность токсинов.

Для детоксикации вносят фторсодержащие удобрения. Метод целесообразен при сильных загрязнениях. При незначительной концентрации вредных веществ применение удобрения ухудшит общее состояние почвы.

Органические удобрения

Земля, подпитанная органикой, менее чувствительна к негативному воздействию. При помощи органических удобрений увеличивается плодородность, растет запас питательных компонентов, необходимых растениям для полноценного роста.

Рекультивация земель, загрязненных тяжелыми металлами

Метод рекультивации почв предусматривает ряд мероприятий, направленных на восстановление естественного состава. Перед началом процедур определяется вещество, вызывающие ухудшение состояния земли.

К методам рекультивации относятся:

- Взращивание растений, устойчивых к источникам загрязнения.

- Восстановление почвы методом фиторемедиации (высадка растений, накапливающих и удерживающих в себе вредные элементы).

- Контроль подвижности тяжелых металлов в грунтовых слоях.

- Соблюдение баланса микроэлементов в грунте.

- Замена или разбавление загрязненного слоя земли.

При рекультивации применяются многочисленные методы очистки. В вспомогательных целях в грунт вносят вещества-сорбенты естественного и искусственного происхождения.

Методы защиты почвы от загрязнения тяжелыми металлами

Для снижения концентрации отравляющих элементов применяют физические, химические и биологические методы.

К ним относятся:

- Увеличение кислотности почвы за счет органических и минеральных удобрений.

- Очистка грунтовых вод.

- Снижение выбросов металлической пыли в атмосферу.

- Альтернативные источники энергии.

- Уменьшение потерь во время производственных процессов.

- Переработка и безопасная утилизация промышленных отходов.

Одновременно с очищением почвенных масс требуются меры, направленные на снижение вредных выбросов в атмосферу и загрязнение почвы. Поэтому защита грунта от тяжелых металлов – только одна из трудностей, связанных с техногенным воздействием на окружающую среду.

Последствия загрязнения почвы тяжелыми металлами

Избыток таких веществ провоцирует ряд негативных эффектов. К опасным последствиям загрязнения почв относятся патологии, возникающие при попадании металлов в организм. Большинство описанных элементов в избыточных концентрациях обладают нейротоксическими свойствами. Отравление может сопровождаться как острыми, так и хроническими заболеваниями, потенциально опасными для жизни осложнениями.

В число негативных для почвы последствий загрязнения входят:

- Ухудшение роста растений.

- Снижение общей плодородности грунта.

- Гибель полезных растительных культур.

- Ухудшение качества воды.

- Уменьшение количества питательных веществ в земле.

- Негативное влияние на фауну.

- Воздействие на микробиологические характеристики.

Загрязнение тяжелыми металлами приводит к нарушению круговорота веществ в природе, что отражается на всех элементах биосферы.

Попадание тяжелых металлов в почву – побочный техногенный эффект человеческой деятельности. Несмотря множество методов защиты и очистки, в грунт поступают большие объемы отравляющих веществ.

Загрязнение почвы химическими веществами: последствия и охрана

Загрязнение тяжелыми металлами окружающей среды

Виды, факторы и последствия деградации почв

Антропогенное и естественное загрязнение почвы

Виды, причины, последствия и борьба с эрозией почвы

Загрязнение гидросферы: виды и пути решения проблемы

Последствия и пути решения проблемы загрязнения литосферы

Переработка навоза в биогаз, топливо, удобрения, картон, гранулирование

Отрицательные последствия кислотных дождей

Определение степени загрязнения воды: прямые и косвенные показатели

Влияние загрязнения атмосферы на здоровье человека и окружающую среду

Что такое промышленные отходы, методы ликвидации и захоронения

Источник