Почвенная эрозия. Засоление почв. Рекультивация земель

Критерии качества почв.

Богатая микроорганизмами почва склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности и смачивать почву. Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы.

Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву тоже улучшает ее проницаемость и структуру.

Эрозия почвы (от лат. erosio — разъедание) — это процесс разрушения верхних наиболее плодородных слоев почвы и подстилающих пород под действием воды, ветра, вследствие хозяйственной деятельности человеческого общества, а также животных, что приводит и к нарушению структуры почвы, а главное — к уменьшению плодородия почвы.

Типы эрозии почв и её последствия

Водная – размыв и унос плодородного слоя, образование оврагов, занос культурных земель мелкозёмом, снижение плодородия, потеря пахотных земель.

Ветровая – унос плодородного слоя пыльными бурями, запыление атмосферы, заносы шоссейных и жд, наруршение в движении воздушного транспорта, повреждение посевов, ухудшение водного состава рек, слизистые.

Засолением называют процесс накопления солей натрия, кальция, магния в верхнем слое почвы в концентрациях недопустимых для нормального роста и развития растений. Широкое распространение оно получило в Египте, Ираке, Индии, Пакистане и в других засушливых странах. Наибольшее засоление почв в бывшем СССР происходит на орошаемых землях Средней Азии и Закавказья.

Рекультивация нарушенных земель.

Рекультивация земель — это комплекс работ, направлена на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Рекультивация бывает техническая и биологическая.

Техническая рекультивация земель — этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования:

сельскохозяйственного (создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий); лесохозяйственного (создание на нарушенных землях лесных насаждений различного типа); водохозяйственного (создание в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения);

рекреационного (создание на нарушенных землях объектов отдыха);

природоохранного (приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для использования в природоохранных целях);

строительного (приведение нарушенных земель в состояние пригодное для промышленного, гражданского и прочего строительства).

Техническая рекультивация выполняется силами организаций, предприятий, производивших работы, связанные с нарушением почвенного покрова.

Биологическая рекультивация — это восстановление плодородия почвы с помощью агротехнических и фитомелиоративных работ (осуществляется землепользователями, которым возвращаются земли за счет средств предприятий, организаций, проводивших на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова).

54. Характеристика атмосферы (современный химический состав атмосферного воздуха). Виды загрязнения атмосферы.

Атмосфера – газовая среда Земли, которая вращается вместе с планетой, как единое целое. Масса атмосферы составляет около 5,15×10^15 тонн. Атмосфера обеспечивает возможность жизни на Земле, оказываю большое влияние на разные стороны жизни человечества. Первоначально она образовалось из газов, выделенных твёрдой оболочки Земли (литосферой) после формирования планеты.

Различают естесственное и искусственное загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение – в атмосфере постоянно находится некоторое количество пыли, которое образуется в результате естественных процессов, происходящих в природе(извержение вулканов, пожары, испарения с поверхности морей и океанов, разрушение горных пород). Естесвенные органические загрязнения придставлены аэропланктоном – организмами, живущими в атмосфере (бактерии, споры грибов, пыльца растений и др.) и продуктами гниения, брожения, разложения растений и животных. К естественныи загрязнителям относится и космическая пыль, которая отбразуется из остатков сгоревших материалов, при прохождении атмосферы. Искусственное загрязнение – в атмоферу попадают вещества техногенного и антропогенного происхождения. Основными отраслями деятельности человека приводящими к загрязнени.

55. Критерии качества атмосферного воздуха. — критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Эрозия почв и образование оврагов

Образование оврагов, широко распространенных в степной и лесостепной зонах, является результатом водной эрозии — процесса размыва почв и рыхлых подстилающих их пород стекающими со склонов потоками воды от дождей и таяния снега.

Возвышающиеся элементы рельефа земной поверхности образуют гидрографическую сеть — систему связанных между собой путей стока дождевых и талых вод. Эрозионные процессы начинают проявляться при крутизне склона 0,5—2°, заметно усиливаются на склонах с уклоном 2 — 6° и получают существенное развитие при крутизне 6—10°.

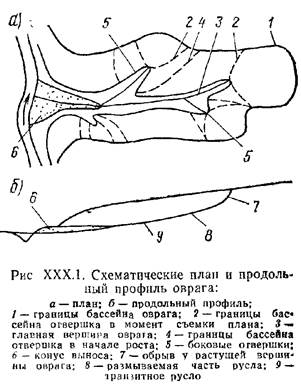

В процессе своего образования овраги проходят несколько закономерно сменяющихся стадий . На первой стадии размыва на крутом участке склона образуется промоина, или рытвина, треугольного поперечного сечения Дно ее практически параллельно поверхности земли. На второй стадии происходит углубление рытвины с уменьшением продольного уклона дна. У вершины создается обрыв высотой 5—10 м. Рытвина расширяется и становится в поперечном сечении трапецеидальной. К концу второй стадии в нижней части оврага вырабатывается плавный продольный профиль — транзитное русло, в пределах которого размыв уравновешивается приносом грунта. У устья оврага, где вода, растекаясь, теряет скорость, откладывается конус выноса. На третьей стадии происходит дальнейший рост оврага по направлению к водоразделу и в результате подмывания и осыпания берегов расширяется его поперечное сечение.

Ежегодный прирост длины оврага может достигать 10 – 15м.По боковым тальвегам, по которым к оврагу притекает вода, с второстепенных бассейнов, начинают образовываться ответвляющиеся овраги – «отвершки».

Овраг продолжает развиваться до тех пор, пока не достигнет грунтовых слоев, не поддающихся размыву, или питающий его вершину водосборный бассейн не уменьшится вблизи от водораздела до такой степени, что размыв прекратится. В четвертой стадии глубинная эрозия и подмыв берегов постепенно затухают, овраг перестает расти. Склоны его принимают устойчивое очертание и зарастают травой. Овраг превращается в балку

Наибольшую крутизну боковые склоны имеют у вершины. По мере приближения к устью склоны оврага в результате осыпания грунта становятся более пологими и покрываются почвенным слоем.

Площадь, занимаемая оврагами, во многих районах весьма значительна. В черноземных районах протяженность оврагов на на 1 км2 площади(модуль эрозионности) колеблется от 0,8 до 1,2 и более, на Донецком кряже и Приазовской возвышенности — от 0,6 до 0,9 км/км 2. . Поэтому проектирование и строительство дорог в овражистых районах — частый случай в практической деятельности инженеров-дорожников.

Развитию эрозии в сильной степени способствует уничтожение деревьев и травяного покрова, предохраняющих почву от размыва и регулирующих водный режим. К быстрому росту овражной сети также приводит неправильное землепользование (распашка склонов балок, направление при пахоте борозд вниз по склону, пастьба скота на склонах, ведущая к уничтожению травяного покрова). Часто причиной возникновения оврагов становятся неправильно запроектированные и неукрепленные придорожные канавы.

Глубина и интенсивность развития оврага зависят от положения его базиса эрозии — горизонтальной поверхности, на уровне которой стекающие воды теряют свою размывающую силу.

Для оврагов и балок, впадающих в реки, базисом эрозии служит уровень реки в месте впадения оврага или балки. В отдельных случаях глубина оврагов достигает нескольких десятков метров а длина 15 – 20 20 км. Овраги, развивающиеся в широтном направлении, имеют несимметричное поперечное сечение. Склоны южной экспозиции, хорошо прогреваемые солнцем, бывают обрывистыми и сильно размываются. Наоборот, склоны северной и восточной экспозиции- большей частью пологие, прикрытые почвенными горизонтами с менее интенсивно протекающим размывом.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Эрозия почв и образование оврагов. Трассирование в зоне оврагов

Образование оврагов является результатом водной эрозии — процесса размыва почв и рыхлых подстилающих их пород стекающими со склонов потоками воды от дождей и таяния снега.

Развитию эрозии в сильной степени способствует уничтожение деревьев и травяного покрова, предохраняющих почву oт размыва и регулирующих водный режим. К быстрому росту овражной сети также приводит неправильное землепользование.

Глубина и интенсивность развития оврага зависят от положения его базиса эрозии — горизонтальной поверхности, на уровне которой стекающие воды теряют свою размывающую силу.

При развитой сети оврагов проложение дороги в обход оврагов снижает стоимость строительства, но приводит к большой извилистости трассы. При обходе оврага трассу располагают на расстоянии 50-100м от его вершины, обязательно предусматривая мероприятия по закреплению оврага.

Несмотря на то, что ширина оврага уменьшается по мере приближения трассы к вершине оврага располагать трассу непосредственно вблизи вершины в зоне размыва нерационально, т.к. потребуются дополнительные работы по защите земполотна от размыва.

Не следует прокладывать трассу по конусам выноса. При большой интенсивности отложения наносов отверстие искусственного сооружения может быть занесено.

Наиболее целесообразно пересекать овраги выше конуса выноса в пределах транзитной зоны оврага.

Для уменьшения и замедления стока воды с площади водосборного бассейна наиболее целесообразны агротехнические мероприятия — распахивание почвы, полосное размещение сельскохозяйственных культур, создание травяного покрова на крутых склонах, выращивание полезащитных лесных полос.

Наиболее интенсивно размывается вершина оврага. Для замедления притока к вершине воды во время ливней на непосредственно прилегающей полосе иногда устраивают систему земляных валов, замедляющих сток, задерживающих его или распределяющих между несколькими руслами, отводя его к расположенным поблизости отверткам (рис. XXX.4, а и б).

|

Схемы сооружений для закрепления вершины оврага: а —быстроток; 6 —бетонный перепад с шахтным водосбросом; в — консольный водосброс; г — перепады Схемы сооружений для закрепления вершины оврага: а —быстроток; 6 —бетонный перепад с шахтным водосбросом; в — консольный водосброс; г — перепады |

Валы располагают вдоль горизонталей, загибая их конечные участки вверх по склону. Валы могут быть защитными (глухими), когда вода из прудка может уходить, только достигнув высоты гребня вала, и открытыми, когда в конце загибов устраивают пониженное место для слива воды. Расстояние между валами назначают в зависимости от крутизны .

Особое внимание следует обращать на укрепление откосов земполотна и боковых водоотводных канав. Активные мероприятия по закреплению оврагов преследуют три цели:

-снижение и замедление притока воды к оврагу (распахивание почвы поперек склонов, создание травяного покрова на склонах);

-укрепление вершины оврага (устраивают быстротоки, перепады, перепады с шахтным водосбросом);

-закрепление его русла (устраивают систему запруд высотой не более 0,7м и перепадов уменьшающих скорость течения воды по дну оврага. Их устраивают капитального типа из бетонных элементов или каменной кладки и облегченные – в виде хворостяных запруд. Расстояние между запрудами назначают так, чтобы верх нижней запруды был расположен примерно на уровне дна выше расположенной плотины).

Источник

Эрозия почвы

Каждый фермер старается заботиться о плодородности своего земельного участка, ведь от этого зависит урожайность выращиваемых культур. Зачастую этого бывает недостаточно: верхний слой земли беднеет, а урожайность снижается. Причиной этому является разрушение плодородного слоя земли из-за перемещения ее частиц в результате воздействия воды и ветра.

Описание явления

Эрозия почвы (с лат. «erosio» — разъедание) – это разъедание почвенных слоев посредством воздействия сильных ветров, воды, антропогенных факторов. Микрочастицы земли по воздуху или вместе с водным потоком с одного места перемещаются в другое, где оседают.

Существует два основных вида явления.

Ветровая

Ветровая эрозия или дефляция – это природное явление, возникающее на любых типах почв, возникающее как за счет сильных, так и слабых, но постоянно дующих, ветров. Также она может происходить при пониженной влажности почвенного слоя и окружающей его воздушной среды. Другими словами – это перенос земли с одного участка с последующим ее отложением на другом посредством ветров. Основными территориями, подверженными данной разновидности явления, считаются засушливые степные регионы, где обширные территории не защищены от ветров вспомогательной растительностью: пашни, луга, сенокосные угодья.

Весной ветровая эрозия возникает вследствие воздействия сельскохозяйственных агрегатов на почву. Вспашка, рыхление, боронование – это самые главные причины возникновения пыли, которая переносится на несколько метров и оседает уже в другом месте.

Выдувая почвенный слой, эрозия уничтожает дороги, оросительные каналы, хозяйственные постройки, посевы сельскохозяйственных культур, засыпая их, приводит к снижению плодородности пашни.

Весной по краям полей можно наблюдать образование черных барханов. Это результат работы зимних ветров, когда с одного места, где нет снежного покрова, земля переносится и оседает на высоких сугробах около лесозащитных полос.

Водная

При водной эрозии происходит перемещение частиц почвы вместе с талыми водами. Данный вид явления наиболее характерен для земельных участков со склонами. Также может наблюдаться во время ирригационного орошения посевов. В результате действия воды на земельном участке появляются расщелины, овраги, промоины. Верхние слои могут сползать целыми пластами, а могут уходить со струйками воды. Почвы, регулярно подвергающиеся действию воды, через несколько лет становятся непригодными для возделывания.

По характеру проявления водная эрозия бывает:

- Капельная — когда происходит перемещение почвы за счет энергии падающих на землю капель дождя. Наиболее заметно проявляется на склонах, где перемещение может происходить на значительные расстояния.

- Поверхностная — когда происходит размыв только верхнего плодородного слоя потоками воды.

- Линейная — это более серьезная проблема, когда разрушение почвы уходит вглубь. Происходит вымывание подстилающих пород.

По характеру происхождения водная эрозия делится на:

- Естественная — возникает под воздействием природы и менее всего влияет на плодородие.

- Антропогенная — возникает в результате нерационального землепользования и несоблюдения агротехнических норм ведения сельского хозяйства.

Причины

Главными причинами разрушения земель являются естественные климатические факторы и хозяйственная деятельность человека.

На скорость развития явления влияют следующие факторы:

- Климат. Водная эрозия характерна для регионов с длительными обильными ливневыми дождями либо ранним обильным снеготаянием. А вот ветровая, наоборот, характерна для засушливых районов с минимальным количеством осадков и сильными ветрами.

- Рельеф. Скорость разрушения зависит от угла и протяженности склонов. Кроме того, на возвышенностях процесс протекает быстрее, чем в низинах и впадинах. Если территория ровная, то эрозия происходит быстрее там, где растительность развита в меньшей степени. Ветровой эрозии наиболее значительно подвержены степные районы.

- Свойства и состав почвы. Менее всего подвержены разрушительным процессам черноземные земли. Они практически не вымываются и не выветриваются. Пески и суглинки меньшей плотности, напротив, сильно разрушаются под действием негативных факторов.

- Наличие растительности. Высокие травы, дерн, корни больших деревьев, густые кустарники очень хорошо защищают слой земли от размывания и выдувания.

- Вредители. Грызуны, а также землеройные насекомые оказывают пагубную роль на верхний плодородный слой. Делая свои норы и ямы, они разрушают грунт. Кроме того, многие вредители питаются корнями мелкой травы, грызут древесные корни, уничтожая растительность, которая препятствует эрозии. Норы являются удачным местом для прохождения воды. Протекая по поверхности, вода просачивается внутрь, продолжает свое движение по отверстиям, которые проделали вредители, соединяя их воедино.

- Антропогенные факторы. Именно хозяйственная деятельность человека в значительной мере способствует разрушению плодородного слоя земли. Длительный выпас скота на одной и той же территории, нарушение севооборотов, разработка новых месторождений угля — все это нарушает экосистему и снижает плодородие земли.

Последствия

Значительное эродирование почвы негативно влияет на развитие целых экосистем: могут исчезать растения, а значит и популяции животных, птиц, насекомых, питающихся этими растениями.

Помимо разрушения сельскохозяйственных земель, эрозия наносит ущерб хозяйству в целом: размываются дорожные и коммунальные системы, выдуваются культурные насаждения, используемые для озеленения городов и сел.

Эрозия также несет опасность для водных ресурсов. Земельные потоки загрязняют глубинные грунтовые воды, а те объемы талых вод, которые необходимы для наполнения озер, под воздействием эрозии могут пойти в другое русло. При переносе твердых частиц водным потоком на дно рек, может происходить их обмельчание.

Эрозия может негативно отразиться и на здоровье человека, когда пыль во взвешенном состоянии опускается в его легкие. Также страдает авиация, ведь именно обильные пылевые бури приводят к быстрому износу двигателей самолетов.

Защита почв

Для борьбы с разрушением почв разрабатываются планы мероприятий, которые в той или иной мере помогают сохранить плодородие земель.

Защита от водной эрозии

Меры по защите земель от негативного воздействия воды включают следующие работы:

- На территориях, где уклон составляет 1-2 градуса, обработку почв (вспашку, боронование, рыхление) проводят поперек склонов, по контуру рельефа.

- На почвах с уклоном от 2 до 6 градусов разрушение замедляют с помощью специальных агротехнических приемов: поперечная безотвальная вспашка почвы гребнями, на глубину, ступенями. Дополнительно применяют ступенчатое бороздование, щелевание, кротование, вспашку с вырезными отвалами, плоскорезную обработку почвы.

- Если уклоны составляют более 6 градусов, то лучшим методом защиты является создание почвозащитных буферных полос. Ширина полос из посевов многолетних трав должна составлять от 3 до 7 метров. Если градус уклона более 8, то ширина этих насаждений должна быть увеличена до 10 метров, а ширина полосы посадки сельскохозяйственных культур уменьшена до 25 метров.

- Дополнительная распашка склонов препятствует развитию водной эрозии почв.

- Гидромелиоративные методы – создание водоотводных каналов и стоковых траншей.

- Предотвратить водное разрушение поможет посадка лесополос по периметру обрабатываемой территории.

- Подбор растительности с более крепкой корневой системой, которая менее подвержена воздействию воды.

- Зимой устанавливают системы для снегозадержания, а также производят прикатывание снега, чтобы весной уберечь земли от воздействия талых вод.

- Создание плотин для водозадержания и искусственных водоемов. Создание специальных трасс позволит направить воду в нужное русло и уберечь земли от вымывания.

Защита от дефляции

Задача защиты почв от выдувания заключается в сокращении скорости ветра, движущегося непосредственно над поверхностью земли.

В связи с этим к защитным мерам от ветровой эрозии можно отнести:

- Создание специальных защитных кулис из растений с высокими стеблями. Высота растений подбирается с учетом рельефа местности. Если сельхозугодья расположены в низинах, то высаживаются высокие растения, такие как кукуруза, подсолнечник, рапс, горчица. Такие кулисы зимой задерживают снег, а летом и осенью уберегают посевы от ветров.

- Ведение почвозащитных севооборотов, при которых растительность высевается поперек господствующих ветров.

- Использование плоскорезной обработки земель, при которой стерня остается на пашне.

- Лесомелиоративные мероприятия, то есть посадка лесополос по границам посевов, а также приовражные насаждения вдоль рек и оврагов.

В результате разрушительного действия воды и ветра гибнут большие земельные массивы, на восстановление которых потребуются десятилетия. Для предотвращения глобальной катастрофы человеку в процессе своей хозяйственной деятельности необходимо применять все имеющиеся средства для защиты почвы от разрушения.

Источник