Засоление почв

Обильное накопление солей в верхнем плодородном слое – это засоление почв, смертельное для растений и мелкой фауны явление. Проблема с каждым годом становится актуальнее, уже сейчас 25% земли постепенно превращается в бесплодные солончаки.

Что такое засоление почв

Это постепенное накопление в поверхностном почвенном пласте карбонатных, хлоридных и сульфатных солей в таком количестве, что развитие растительности становится невозможным. Всего 0,1% минеральных соединений в сухом весе почвы – фактор, что делает территорию непригодной для сельскохозяйственного использования.

Засоленный грунт называется солончаком. Засоление – характерный процесс на территории с жарким климатом и малым количеством осадков. Особенно подвержена засолению природная зона пустынь. На эксплуатируемых территориях засоление происходит в низменностях, там, где практикуется искусственное орошение.

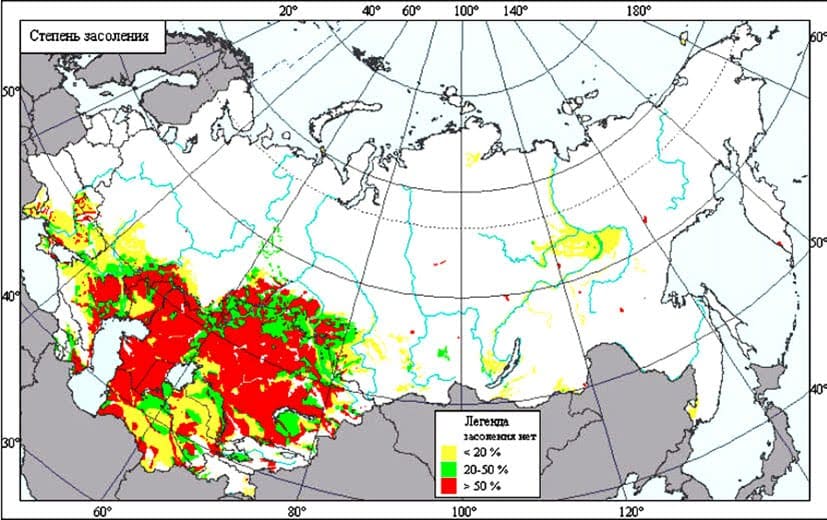

Соленые почвы покрывают большие площади Средней Азии, юга Казахстана, западных гористых зон США, австралийских, южноамериканских и североафриканских пустынь и полупустынь. На территории России засоление прогрессирует на юге Сибири, алтайских предгорьях, в нижнем Поволжье. На 1/5 российских сельхозугодий отмечается повышенное содержание солей, что в большинстве случаев обусловлено ошибками земледелия.

Причины

По причине возникновения засоление почвы бывает:

- первичным – вызванным естественными процессами;

- вторичным – обусловленным действиями человека.

Первый вид засоления происходит там, где действуют факторы разрушения плодородной почвы: погода преимущественно жаркая, осадки отмечаются редко, а у подземных вод, что залегают близко к почвенной поверхности, повышенная минерализация. Осадки настолько редки, что почвенной влаги недостаточно для вымывания соли в нижние горизонты.

Климатические условия способствуют нагреванию поверхностного слоя почвы, в итоге влага испаряется, устремляется вверх с грунтовых вод. После испарения воды на почвенной поверхности остается солевой концентрат, цвет которого определяется минералами, что содержатся в подземных водах.

Особенно активно засоление почвы происходит на территориях с неровным рельефом, где невысокие холмы сменяются неглубокими низинами. На вершинах солевой концентрат накапливается быстрее, образует пятна, поскольку на возвышенностях влага быстрее испаряется.

Вторичное засоление – это следствие неграмотного орошения земли на территории, предрасположенной к образованию солончаков. Из-за чрезмерного полива избыток влаги просачивается вниз, соединяется с подземными водами, насыщенными минералами. Солевой концентрат, разбавленный водой, продвигается в верхний почвенный пласт. Такое происходит, когда угодья поливают не из глубоких скважин, где минерализация слабая, а из поверхностных источников.

Второй антропогенный фактор засоления – избыточное применение минеральных удобрений. Растения не могут поглотить все вещества, те накапливаются на почвенной поверхности.

Виды засоления почвы

По степени накопления солей почвы бывают:

- слабозасоленными – количество урожая снижается на 25%;

- среднезасоленными – 50%;

- засоленными – 75%;

- сильнозасоленными – полная гибель урожая неизбежна.

Выделяют следующие виды почв по глубине солевого пласта:

- солончаки – до 0,3 м;

- солончаковатые – 0,3-0,8 м;

- глубоко солончаковатые – 0,8-1,5 м;

- глубоко засоленные – от 1,5 м.

По солевому составу процесс бывает:

- сульфатным – MgSO4 и NaSO4;

- хлоридным – NaCl и MgCl2;

- карбонатным – Na2CO3 и NaHCO3 – самые вредные для растений соли.

Последствия

Для слаборазвитых стран Африки и Средней Азии засоление – экологическая катастрофа. Засоленную территорию невозможно использовать для хозяйственных целей, даже самые неприхотливые растения не выживут.

Соль в высокой концентрации – смерть для растительного организма. Осмотическое давление минерального раствора выше давления растительных соков, из-за чего снижается количество поглощаемой корневой системой влаги. Нарушается транспирация – движение жидкости от корней по сосудам растительных тканей с дальнейшим испарением через листья и стебли. Происходит сбой процессов метаболизма, в клетках не образуются сахара. Итог – усыхание растения.

Негативное влияние засоления на фауну не менее сильное, чем на флору. В соленой почве не выживают насекомые, черви, бактерии, существование которых необходимо для поддержания экосистемы.

Засоленную территорию аграрии обычно забрасывают. А соль продолжает накапливаться. В результате образуется соленое озеро. И число таких озер на планете растет ускоренными темпами.

Борьба с засолением почв

Возврат уровня подземных вод в изначальное состояние и уменьшение испарения влаги – меры, что помогают пусть не остановить, но задержать почвенную деградацию. Сегодня ученые и аграрии применяют несколько способов предотвращения распространения солончаков:

- Вымывание соли – мероприятие, при котором 1 м2 площади заливают минимум 100 л воды. Огромный объем жидкости очищает почву от минеральных излишков. Метод актуален только для больших незасеянных пространств, иначе растения просто сгниют.

Наука предоставила современным аграриям много способов восстановления плодородия. Нужно лишь не игнорировать процесс засоления почвы, действовать ответственно, приложить время и средства для искоренения проблемы на начальном этапе.

Источник

Засоление почв

Когда в поверхностном почвенном слое обильно скапливаются электролитные соли, говорят о засолении, губительном для культурных растений, снижающем урожайность. Явление распространенное. По результатам исследования ООН, засоленные почвы охватывают почти 25% суши.

Что такое засоление почв?

Засоление почв – скопление в почвенных слоях, доступных для проникновения корневой системы, значительного количества (0,2% от почвенной массы) сульфатов, хлоридов, карбонатов, подавляющих жизнеспособность растений.

Явление наиболее характерно для низменных местностей, расположенных в природных зонах с аридным (засушливым) климатом. Особенно подвержены засолению орошаемые сельскохозяйственные земли.

Обширные площади солонцов располагаются в пустынях и полупустынях Средней Азии, Австралии, Южной Америки, севера Африки, запада США. В России площадь, занимаемая солонцами, достигает 48 млн. га, а с учетом средне- и слабосолонцеватых почв 67 млн. га.

По степени насыщения солями выделяют грунты:

- слабозасоленные (урожайность падает на 25%);

- среднезасоленные (на 50%);

- засоленные (на 75%);

- сильнозасоленные (на 100%).

По глубине нахождения солевой массы в поверхностном слое грунты делят на:

- солончаковые (глубина до 30 см);

- солончаковатые (от 30 до 80 см);

- глубокие солончаковатые (от 80 до 150 см);

- глубокозасоленные (глубже 150 см).

По химическому составу засоление бывает:

- хлоридным (избыток хлорида магния и натрия);

- сульфатным (избыточное содержание сульфата магния и натрия);

- карбонатным (чрезмерное накопление карбонатных солей).

Засоление смертельно для растений. Из-за того, что осмотическое давление почвенной жидкости выше давления жидкости в растительных клетках, снижается объем поступления влаги в ткани растений. Это приводит к повышению транспирации, ухудшению клеточного дыхания, синтеза сахаров и других важных химических соединений. В результате растение усыхает и погибает.

Почвенные соли разделяются по степени вредности для растительных организмов:

- самые вредные – карбонат и гидрокарбонат натрия, хлорид натрия;

- средней вредности – хлорид кальция и магния, сульфат натрия;

- менее вредные – сульфат магния и кальция.

Почему происходит засоление почвы?

Выделяют два вида засоления:

- первичное (естественное);

- вторичное (вызванное антропогенной деятельностью).

Первичное засоление – медленно протекающий природный процесс, который в основном вызван подъемом солей из подземных вод к поверхностному слою грунта вследствие восходящего тока влаги. Явление возможно при определенной структуре породы и глубине нахождения соленых подземных вод. Растения поглощают поднявшуюся влагу, а соли остаются в почве и постепенно накапливаются до критического значения. Причиной засоления бывают и выпадающие осадки, поскольку даже в дождевой воде содержится некоторое количество растворенных солей.

Вторичное засоление почв наблюдается на орошаемых землях в условиях засушливого климата. На таких территориях подземные воды изначально находятся на значительной глубине, не смачивают поверхностный почвенный пласт. Но на освоенных территориях человек начинает использовать для полива сельскохозяйственных культур оросительную систему. Кроме того, что сама используемая для орошения вода содержит то или иное количество растворенных минералов, остающихся в почве после полива, но также постоянное смачивание почвы приводит к повышению уровня грунтовых вод. Достигнув поверхностного почвенного слоя, грунтовая вода испаряется, а входящие в ее состав соли накапливаются в земле.

То есть сельскохозяйственное производство в условиях аридного климата сопряжено с двумя большими взаимоисключающими проблемами:

- если не использовать оросительную систему, то урожая не добиться из-за дефицита влаги в почве;

- если орошать землю, то засоление станет неизбежным, и грунт утратит пригодность для выращивания культурных растений.

Борьба с засолением почвы

Для борьбы с засолением почвы применяются агротехнические, строительные, эксплуатационные меры. Задачи – возвращение уровня грунтовых вод в исходное состояние, уменьшение испаряемости почвенной влаги.

Строительные меры подразумевают:

- уменьшение фильтрационной потери воды посредством строительства лотковой сетки, облицованных каналов;

- оборудование оросительной системы современными гидротехническими постройками;

- автоматизирование распределения воды;

- использование техники полива без насыщения подземных вод;

- отведение для рисовых плантаций с дренажно-сбросной сеткой низменных участков;

- ограждение орошаемых территорий от влияния паводков и расположенных выше водоемов;

- оборудование дамб, дренажных труб, дренажно-сбросной сетки, нагорно-ловчих каналов.

Эксплуатационные меры включают:

- недопущение превышения плана расхода воды при круглосуточном использовании оросительной системы;

- соблюдение нормы подачи воды во все каналы;

- следование стандартам полива и промыва;

- снижение активности применения каналов в осенние и зимние месяцы;

- повышение производительности оросительной системы путем обновления и модернизации.

К агротехническим мерам относятся:

- посев травянистых многолетников, активно поглощающих соли;

- нормализация водно-солевого режима грунта путем взрыхления, боронования, зяблевой вспашки;

- внесение органической подкормки;

- гипсование;

- затенение грунта под растительным пологом;

- создание полос древесной растительности для нормализации микроклимата, снижения испаряемости почвенной влаги.

В результате вышеописанных мер удается понизить уровень подземных вод на орошаемых территориях. Земля постепенно приходит в норму. Потери урожая из года в год становятся меньше.

Источник

Засоление почв: проблема и пути решения. Продолжение

На засоленных участках рекомендуется ежегодно вносить органические удобрения в виде навоза, компоста. Устойчивость некоторых растений к поливу соленой водой довольно высока, а снижение урожайности происходит в основном из-за ухудшения физических свойств почвы. Профилактика засоления является только одним из аспектов эффективного управления почвами.

Спасение в навозе

На засоленных участках рекомендуется ежегодно вносить органические удобрения в виде навоза, компоста. Обычный навоз содержит целый набор элементов, восстанавливающих плодородие: стимуляторы, ферменты, витамины, микроорганизмы, которые оказывают многостороннее действие на почву, в результате чего восстанавливается способность противостоять изменению реакции среды, облегчаются тяжелые липкие почвы, связываются песчаные. Почва приобретает, вернее, восстанавливает мелкокомковатую структуру с оптимальной воздухо-водоудерживающей способностью.

Прямой посев снижает засоленность

При этом целый ряд практиков утверждают, что устойчивость некоторых растений к поливу соленой водой довольно высока, а снижение урожайности происходит в основном из-за ухудшения физических свойств почвы: непроходимость капилляров, излишняя плотность, непроницаемость для корней, плохой газо- и влагообмен.

Действительно, при вторичном засолении большое значение имеют структурность почвы степень ее капиллярности. Бесструктурная почва слабо удерживает воду. После полива около 70 – 80% воды быстро испаряется, а соли остаются в верхних слоях почвы, и наоборот: почва с мелкокомковатой структурой прочно удерживает воду. При наличии хорошо выраженной структуры испарение воды идет только с верхнего (в несколько сантиметров) слоя почвы и количество испаряемой воды после полива составляет лишь около 20%.

Швейцарский институт сельского хозяйства в 1998-2005 гг. организовал интересный эксперимент в поселке Цолликофен.

В рамках 7-летнего исследования сравнивались две системы возделывания — прямой посев и вспашка. Цель эксперимента – сравнение структуры почвы и содержания почвенной влаги в обеих системах земледелия.

За 8 лет средние по всем экспериментальным участкам показатели инфильтрации влаги демонстрируют, что при прямом посеве вода просачивается в почву приблизительно в три раза быстрее, чем в системе с применением вспашки. Благодаря этому во время интенсивных осадков и орошения необработанная почва теряла меньше воды в результате поверхностного стока.

В результате вспашки нарушается структура почвы, так что быстрый отвод воды в более глубокие слои становится ограниченным. Кроме того, при каждом рыхлении плугом наносится значительный вред популяции дождевых червей. В ненарушенной почве системы прямого посева, напротив, благодаря большой популяции дождевых червей вода может просачиваться до глубоких слоев почвы сквозь их ходы, сохраняющие свою стабильность на протяжении многих лет.

При этом в системе прямого посева неразрыхленная поверхность почвы и растительные остатки, находящиеся на поверхности почвы, препятствуют сильному испарению влаги. Благодаря этому намного реже происходит высыхание верхнего слоя почвы, а содержание влаги в более глубоких слоях значительно выше.

Резервы воды в нижних слоях почвы, которые на протяжении всего периода измерения не уменьшались, подтверждают высокую капиллярную влагоемкость почвы при прямом посеве. Растения, возделываемые в системе прямого посева, легко «качают» воду, дольше сохраняется увлажнение почвы, что улучшает поглощение водорастворимых питательных веществ растениями.

В системе с использованием плуга, где имеет место более интенсивное испарение влаги с непокрытой почвы, более низкие показатели инфильтрации и результате этого – более интенсивный сток воды с поверхности, ярко выражен «эффект сковородки»: влага либо не проникает в почву, либо увлажняет лишь небольшой поверхностный слой почвы. Происходит быстрое испарение влаги и, как итог, отложение солей на поверхности почвы.

Системный подход

По мнению ФАО, профилактика засоления является только одним из аспектов эффективного управления почвами. Управление засоленными почвами требует сочетания агрономических практик и социально-экономического внимания.

Например, мелиорация засоленных почв может начаться с обеспечения эффективного дренажа и оросительной воды хорошего качества, что снизит содержание растворимых солей.

Некоторые засоленные почвы и почвы натриевого засоления могут быть мелиорированы путем добавления гипса.

При засолении на орошаемых полях рекомендуется выбирать сорта сельскохозяйственных культур, имеющие большую устойчивость к солям. К тому же, как подчеркивают международные эксперты, сильнозасоленные земли, возможно, более экономично вывести из оборота и устранять их негативное воздействие на окружающую среду.

Даже посевные поля, характеризующиеся хорошей пригодностью для сельскохозяйственной практики, испытывают значительное поступление соли с повышение уровня грунтовых вод и требуют большого количества воды на промывку и адекватной функциональности дренажной сети, чтобы справиться с засолением почв.

Деградированные сельскохозяйственные участки с высоким засолением, больше не подходящие для выращивания культур, могут использоваться для лесонасаждений и альтернативного применения.

Всемирный банк в числе методов борьбы с засолением почв предложил такие меры, как активное управление природной растительностью, высадка древесных пород, где это возможно, использование капельного и подземного орошения.

Потенциально эффективным, по мнению международных экспертов, является комплексный пакет мер по обеспечению устойчивого землепользования при засолении почв. Специалисты ФАО предлагают ряд методических рекомендаций по предотвращению, минимизации и смягчению засоления почв, а также по устойчивому управлению почвенными ресурсами:

— уменьшение потерь от испарения влаги с поверхности почвы путем сохранения на поверхности почвы растительных остатков (применение технологий мульчированного, полосового и прямого посева);

— автоматизация водоснабжения и применение эффективных систем орошения – управление орошением должно обеспечить достаточное количество воды для роста растений и эффективного дренажа;

— качество поливной воды (химический состав) должно быть испытано и находиться под постоянным контролем, при необходимости нужно проводить опреснение (деминерализацию) воды;

— дренажные системы должны быть сконструированы с учетом почвенно-климатических условий и индивидуальных особенностей водного баланса в данной области;

— в случае если почва уже деградировала и профилактика невозможна, мелиорация засоленных почв может быть достигнута с использованием различных методов, таких как прямое выщелачивание солей, выращивание солеустойчивых сортов, химическая мелиорация и использование органических удобрений.

Для обоснования мелиораций и выбора мелиоративных приемов должны учитываться: свойства почв (содержание обменного натрия, степень засоления, солевой баланс почв, глубина залегания карбонатов кальция и гипса, уровень и минерализация грунтовых вод); климатические условия (количество выпадающих осадков); специфика сельскохозяйственного использования (пашня, сенокос, пастбище, садовый или плодовый участок).

Эксперты международных организаций призывают все страны объединить усилия для ком- плексного изучения проблемы засоления и выработать гармонизированные методы борьбы с ней, что поможет улучшить ситуацию с продовольственной безопасностью и экономическим положением в мире.

Российские ученые также считают засоление одним из серьезных вызовов современности. По мнению экспертов, отсутствие системного подхода в решении проблем засоления почв может привести к существенному сокращению сельхозугодий России.

Тем не менее экспертное аграрное сообщество рассматривает засоленные почвы не как «отрезанный ломоть», потерянный для экономики, а скорее как резерв для улучшения кормовой базы в сферах животноводства и производства зерна, поскольку современные средства земледелия позволяют в несколько раз увеличить производительность засоленных почв.

Возвращение этих площадей в строй можно считать задачей государственной важности в условиях взятого Россией курса на импортозамещение и развитие аграрного сектора.

Понятно, что для этого потребуется государственная поддержка, в частности, программы по внедрению современных технологий сберегающего земледелия, осуществлению химической и фитомелиорации засоленных почв, применение современных систем орошения с целью восстановления засоленных почв, повышения их плодородия, следствием которых станет увеличение эффективности сельского хозяйства.

Источник

.jpg)