Засоление почв при мелиорации

УДК 626.87:631.445.52:631.6 (574.54)

МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.М. Джусупова магистрант группы МРиОЗ-10-1м

Научный руководитель: А.А.Сагаев к.т.н.

Для предотвращения засоления, а также для борьбы с существующим засолением необходимо правильно организовать эксплуатацию орошаемой территории. Оптимальный режим орошения и, в первую очередь, поливные нормы, не допускающие переувлажнения, борьба с потерями воды в каналах и плановое водопользование — важнейшие мероприятия по предотвращению засоления почв. Большое значение имеют меры по уменьшению испарения влаги почвой: создание структуры почвы, загущенные и повторные посевы, правильная и своевременная обработка почвы, планировка поверхности поля.

Однако, для удаления солей из нижних слоев почвы и грунтовых вод, особенно в условиях слабой дренированности, этих мер бывает недостаточно. В таких случаях необходима мелиорация. Для улучшения засоленных земель применяют различные методы мелиорации: физические, биологические, химические и гидротехнические.

К физическим методам мелиорациям засоленных почв относятся глубокая вспашка, глубокое рыхление, пескование, что позволяет увеличить водо- и воздухопроводимость.

К биологическим методам мелиорации относится возделывание сельскохозяйственных культур в качестве фитомелиорантов при освоении засоленных почв, что способствует улучшению проницаемости почвы, выделению углекислоты, уменьшению испарения с поверхности поля за счет затенения. Культура-мелиорант должна обладать способностью мобилизовать питательные вещества и вовлекать минеральные элементы в биологический круговорот зольных элементов. Этим условиям отвечает люцерна, донник, солодка, которые дают хорошие урожаи при орошении даже на солонцовых почвах. Мощная корневая система этих растений способствует снижению уровня грунтовых вод.

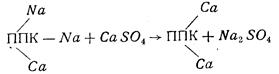

Теоретической основой химической мелиорации является нейтрализация свободной соды и замена поглощенного натрия нонами кальция в пахотном слое солонцовых почв. В качестве химических мелиорантов используют хлорид кальция, гипс, серная кислота, сера и сульфат железа. Эти вещества вступают в реакцию с почвенными карбонатами и образуют гипс, являющийся источником растворимого кальция.

Наиболее эффективны методы мелиорации гидротехнические. Основным способом рассоления корнеобитаемого слоя почвы является промывка ее на фоне дренажной сети.

В условиях Кызылординской области на орошаемых землях борьба с засолением орошаемых земель в основном проводится гидротехническим методом, то есть устройство дренажной сети и определением оптимальных их параметров. Применение вертикальных дренажей несмотря на их преимущества, вследствие дороговизны электроэнергии и затрат на обслуживание не нашло соответствующее применение крестьянскими хозяйствами области. На орошаемых землях в основном применяется вертикальные дренажи с широким фронтом захвата дренажных вод. Вертикальные дренажи на рисовых севооборотах применяется типа в земляном русле, глубиной 2,5-3,5 метра в соответственно рельефа местности. На кормовых севооборотах севооборотах применяются три типа закрытых дренажей соответственно материала (дражных пластмассовых труб, камышитовых пашен и кротовый дренаж). Затраты этих дренажи ограничивается эксплуатацией и контролем.

Применение биомелиорации на орошаемых землях проводится фитомелиорантами в качестве биомелиорантов: люцерна, донник, солодка, сахарная свекла, которые имеют мощные корневые системы, кукуруза, сахарная сорго уменьшающие испарение с поверхности поля за счет затенения, а также защищающие от ветровой эрозии. Применение этих биомелиорантов дают хорошие урожаи при орошении даже на солонцовых почвах.

1. Докучаев ВВ Оценка и мероприятия по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель приазовья. Специальность 060102-Мелиорация рекультивация орошаемых земель Новочекарск 2005 г.

2. Под редакцией доктора с/х наук В.С. Никляева Основы технологии сельскохозяйственного производства Москва 2000 г

1. Суармалы жерлерді сорланудан сақтау шаралары қашырқы кәріз жүйесін қалпына келтіру және топырақтық физикалық қасиетіне жер асты су деңгейіне және суармалы судың минералдығына байланысты олардың параметрлерін анықтау.

2. Фитомелиоративтік дақылдарды ауыспалы егістік құрамында пайдаланып, топырақтың сорлануымен күресу және құнарлығын қалпына келтіру.

3. Гидротехникалық және биомелиорациялық тәсілдерді пайдаланып сорланған жерлерді қайта ауылшаруашылық айналымға қосуға болады.

Источник

Мелиорация засоленных земель.

Для улучшения засоленных земель применяют различные методы мелиорации; основные из них — строительные, физические, биологические, химические, эксплуатационные и гидротехнические.

К строительным методам относятся: борьба с потерями воды на фильтрацию; применение техники полива, исключающей питание грунтовых вод; недопущение затопления орошаемых земель паводковыми водами.

Физические методы включают: глубокую вспашку, глубокое рыхление и пескование.

Эти способы обработки почвы позволяют увеличить водо- и воздухопроницаемость почв. Глубокую вспашку на глубину 40. 60 см применяют на слоистых почвах, где чередуются слабо- и сильнопроницаемые слои, а также в местах, где на небольшой глубине от поверхности солонцеватых почв залегают гипсосодержащие горизонты. Глубокая вспашка способствует раздроблению и захоронению солонцового горизонта и одновременно обогащает его кальцием.

Глубокое рыхление осуществляется на глубину 60. 90 см и заключается в создании при помощи рыхлителей открытых щелей, способствующих повышению водопроницаемости почвы.

При подмешивании к почве песка существенно изменяется механический состав почвы, улучшаются условия выщелачивания солей. Обычно пескование (200. 500 т песка на 1 га) сочетается с глубокой вспашкой и промывкой.

К биологическим методам относится возделывание сельскохозяйственных культур в качестве мелиорантов при освоении засоленных почв, а также внесение органических удобрений. Культура-мелиорант должна обладать способностью мобилизовать питательные вещества и вовлекать минеральные элементы в биологический круговорот. Этим условиям наиболее отвечают люцерна и донник. Своей мощной корневой системой они обогащают почву азотом, перехватывают капиллярную воду из глубоких слоев и тем самым способствуют снижению уровня грунтовых вод.

При внесении органических удобрений в почву улучшается их водопроницаемость, усиливается образование углекислоты, что благоприятно влияет на почвы, особенно солонцовые.

Химические методы — нейтрализация свободной соды и замена поглощенного натрия ионами кальция в солонцовых почвах. В качестве химических мелиорантов чаще всего используют: гипс (CaS04), известь (СаСОз) и кислотные серосодержащие вещества — серная кислота (H2SO4), сера (S), сульфат железа (FeS04). Эти вещества вступают в реакцию с почвенными карбонатами и образуют гипс, являющийся источником растворимого кальция. Наиболее часто для мелиорации солонцовых почв используется гипс.

Схема реакции вытеснения поглощенного натрия почвы кальцием гипса

Сера — инертное вещество до тех пор, пока не окислится почвенными микроорганизмами до серной кислоты. Однако замедленная реакция окисления и повышенная кислотность вокруг частичек серы ограничивают ее применение как мелиорирующего вещества.

К эксплуатационным мероприятиям относятся: строгое выполнение плана водопользования системы при круглосуточном поливе; нормирование водоподачи; соблюдение режимов орошения сельскохозяйственных культур; повышение КПД оросительной системы.

Гидротехнические методы мелиорации являются наиболее эффективными и включают промывку засоленных почв на фоне дренажной сети.

Эффективность промывки зависит от водно-физических свойств почвы, степени ее засоления и глубины залегания грунтовых вод. Осуществляют ее путем подачи на засоленные земли определенного объема воды (промывной нормы), которая растворяет соли и вытесняет их в виде раствора в грунтовые воды, перехватываемые и отводимые дренажной сетью.

Промывная норма — это количество воды, необходимое для удаления избыточных солей в расчетном слое почвы на площади 1 га.

В последние годы в основу расчета промывок засоленных земель принимают теорию физико-химической гидродинамики. При этом основное уравнение конвективной диффузии и массопереноса солей для наиболее простого случая имеет следующий вид:

где t — время; х — расстояние от поверхности почвы; V — фактическая скорость движения воды по порам почвы; п — содержание солей в точке х;

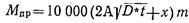

На основании этого уравнения для условий неустановившегося режима выведена зависимость для первой стадии промывки, а затем С. Ф. Аверьяновым предложено уравнение для определения промывной нормы:

где х — расчетная глубина опреснения, м; t — продолжительность промывки, сут; т — пористость почвогрунтов в долях от объема; А — параметр, зависящий от исходного засоления почвы, минерализации оросительных вод и др.

Если влага в почве движется, то соли передвигаются в ней не только благодаря разности концентраций (диффузионная составляющая потока солей), но и за счет переноса их водой (конвективная составляющая). Такой процесс называют конвективной диффузией, которая в уравнении С. Ф. Аверьянова учитывается коэффициентом D*, изменяющимся при характерных для капитальных промывок скоростях фильтрации в пределах (1. 10)×10 -3 м 2 /сут.

Промывки различают капитальные и эксплуатационные. Задача капитальных промывок — первичное удаление солей из расчетного слоя почвы до допустимых пределов. Эксплуатационные промывки должны поддерживать допустимое содержание солей в расчетном слое после капитальных промывок. Промывная норма колеблется в широких пределах: от 1500 до 12000 м 3 /га и более.

Технология промывки. Промывку почвы проводят обычно в два периода. В первый период происходит увлажнение расчетного слоя почвы до наименьшей влагоемкости, при этом соли, находящиеся в почве, переходят в раствор. Вторую подачу воды проводят через 4. 5 дней после первой. Во второй период происходит дальнейшее растворение солей в почве и вытеснение их из промываемого слоя почвы в грунтовые воды, а затем в дренажную сеть.

Для метрового слоя промывная норма составляет: на легких почвах 700. 900м 3 /га, на средних 900. 1100 и на тяжелых 1100. 1500 м 3 /га. Каждая последующая доза воды подается после просачивания предыдущей. При промывных нормах более 8000 м 3 /га промывку проводят в течение двух, а при очень больших нормах — трех лет. Если расчетная промывная норма достигает 15000 м 3 /га, то в условиях пойменных и дельтовых территорий она может сочетаться с возделыванием риса с затоплением. Такой опыт освоения засоленных земель накоплен в России (дельта Волги) и на Украине (дельта Дуная).

Новые методы рассоления:

— промывка почв омагниченной водой (магнитомелиорация). Используется для промывки вода, предварительно обработанная в магнитном поле. При этом растворимость солей в почве значительно возрастает, что способствует сокращению продолжительности промывки. При промывке почв омагниченной водой с минерализацией до 1 г/л дополнительный вынос солей составил в опытах ВолжНИИГиМ 10. 20%;

— совместное воздействие магнитного поля и химического мелиоранта (серной кислоты): коэффициент фильтрации возрастал в 8-10 раз, вынос солей — на 40%;

— комбинированное воздействие постоянного электрического тока (электромелиорации) и промывки. Под воздействием электрического тока улучшаются физические свойства почвы, повышается водопроницаемость, солеотдача, фильтрация. Обычно катоды располагают в дрене, а аноды — в междренье. Плотность тока в метровом слое почвы должна быть порядка 0,5. 1 мА/см 2 . Затраты электроэнергии 2. 8 тыс. кВт·ч на 1 га. Электромелиорация ускоряет процесс капитальной промывки в три-четыре раза, обеспечивая экономию воды в два раза.

Источник

Засоление почв: причины и способы вернуть почве плодородность

Засоление почв: причины явления и как с ним бороться

Около четверти всей суши планеты представляет собой почти безжизненные пространства, лишенные растительности. И это не песчаные пустыни. Многие из этих ныне скудных земель когда-то были плодородными. А теперь на них едва выживает сухая жесткая трава, и ни одно семя, брошенное в эту землю, не даст всхода.

Причиной тому – засоление почв. Увеличение площадей с избыточным содержанием солей в том слое грунта, где корни растений добывают влагу и питание, приобретает глобальные масштабы.

Что такое засоление почв

Процесс постепенного накопления в верхних слоях грунта солей (нитратов, хлоридов, карбонатов, сульфатов) в количествах, препятствующих развитию растений, называют засолением почвы. Содержание более 0,1% этих соединений от массы сухого грунта делает земли непригодными для сельского хозяйства. Дело в том, что такая концентрация токсична для зеленых насаждений, приводит к полному обезвоживанию тканей.

Фото засоленной почвы

Для характеристики подобных почв есть термин «солончаковость», т.е. засоленность. Различают четыре степени интенсивности процесса – от слабой (снижение плодородности на 25%) до очень сильной (100 % непригодная для земледелия почва). Природные зоны, для которых характерно засоление почв, это регионы с жарким сухим климатом.

Засоление почвы — видео

Увеличение площади солончаковых земель, кроме влияния на растительность, воздействует и на организмы, населяющие почву, на разнообразие животного мира в регионе. Смена условий вынуждает покинуть неблагоприятные места, либо вовсе приводит к уничтожению популяций.

Почему происходит засоление почвы — причины возникновения проблемы

В природе естественное засоление происходит в регионах, где складываются благоприятные условия для процесса, разрушающего плодородные земли. Осадки редки, температуры высоки, а грунтовые, сильно минерализованные воды залегают близко к верхним слоям почвы. Редкие скудные дожди не могут напитать землю, вымыть солевые отложения в более глубокие горизонты почвы.

Фото классификации почв по степени засоления

Для таких природных зон характерен обратный процесс: вода не проникает вглубь, а поднимается. Высокая температура воздуха, раскаленный верхний слой земли провоцируют постоянное капиллярное испарение влаги с уровня грунтовых вод.

Напитать почву и насытить растения таким образом невозможно: вся жидкость быстро испаряется. С влагой поднимаются водорастворимые соли. После испарения на поверхности остается налет, цвет которого зависит от преобладающего состава отложений. Осадок накапливается и в корнеобитаемом слое. Концентрация солей постепенно увеличивается – растительность погибает. Этот процесс называют первичным засолением почв.

Вторичная солончаковость – дело рук человеческих. Главная причина – неправильное орошение земель сельскохозяйственного назначения. В регионах, предрасположенных к образованию засоленных почв, искусственное орошение имеет особенности. При несоблюдении этих нюансов мелиорация, призванная улучшать структуру грунта, приводит к обратному результату.

Фото засоленности почвы

Вторичное засоление некогда плодородных почв вызвано в основном двумя грубыми нарушениями.

Слишком обильный, избыточный полив приводит к тому, что излишки влаги уходят вглубь, где сливаются с грунтовыми минерализованными водами. Водорастворимые соли, приведенные в движение поступившими потоками влаги, мигрируют в верхние слои почвы, где и оседают.

Орошаемые земли увлажняют не из глубинных скважин, где содержание солей минимально, а из поверхностных с высокой степенью минерализации.

Прогрессирует засоление почв при слабом дренировании. На площадях с неровной поверхностью, где небольшие возвышения чередуются с неглубокими впадинами, образуются пятна с повышенным содержанием солей. Это связано с тем, что на холмах испарение происходит быстрее, что провоцирует капиллярный подъем влаги и, соответственно, оседание минеральных соединений в почве.

Как выращивать растения на засоленных почвах — видео

Еще одна причина засоления почв как результат неправильного земледелия – чрезмерное насыщение минеральными удобрениями, неоправданное применение средств агрохимии. Не усвоенные растениями вещества остаются в верхних слоях грунта, повышая концентрацию солей. В итоге неграмотного использования природных ресурсов уже пятая часть российских сельхозугодий (орошаемых земель, пастбищных полей) относится к типу почв с высоким содержанием солей.

Борьба с засолением почв — способы вернуть почве плодородность

Привести почву в пригодное состояние, если уже произошло засоление, не так-то просто. Решений проблемы несколько, и все они трудоемки и затратны. Но, если достался участок в регионе, где есть склонность к засолению, вложиться в мелиорацию стоит, чтобы земледелие имело смысл. Получить среди почти бесплодных земель плодородный оазис по силам в пределах отдельно взятого участка.

Два способа рассолить и оздоровить почву — видео

Проливание грунта

Соли, снижающие плодородность грунта, водорастворимы. Большой объем влаги (100-150 литров на 1 кв.м) способен вывести с территории вещества, мешающие нормальному развитию растений. Способ применяют на участке, свободном от посадок, так как справиться с таким объемом воды ни садовые, ни огородные культуры не смогут.

Фото солончаковости почвы

После процедуры, обустраивая грядки, делают хороший дренажный слой и вносят большое количество органики. На проблемных участках преимущество высоких грядок очевидно: легче организовать дренирование грунта и поддерживать его питательность на ограниченном куске земли. Реанимировав почву под сад и огород, можно постепенно приводить в порядок остальную территорию.

Замена верхнего слоя

Вывезти несколько самосвалов засоленной земли и завезти столько же перегнойной по силам далеко не каждому. Но хотя бы частично или постепенно поменять грунт – вопрос решаемый. Опять же с целью экономии и рационального распределения ресурсов, начинают с высоких грядок с мощным дренажным слоем и органической заправкой грунта.

Фото замены верхнего слоя

Обогащение корнеобитаемого слоя

Постепенное, шаг за шагом, восстановление биологической активности грунта – наиболее экономичный, но самый длительный по времени процесс. Но за 3-4 года почву реанимируют от засоления полностью, восстановив структуру, питательность, доведя кислотность до оптимальных показателей.

Мероприятия, способствующие возрождению живого грунта засоленных земель:

- Гипсование – в зависимости от степени минерализации почвы вносят от 5 до 10 кг на каждый метр участка. Смысл процедуры в связывании, нейтрализации и вытеснении из земли натрия и его солей. Гипс (фосфогипс), внесенный осенью под перекопку на глубину штыка лопаты, улучшает структуру, повышает воздухопроницаемость, удерживает влагу.

Обогащение почвы органикой повышает питательность, улучшает структуру. Перепревший навоз, перегнойная земля – необходимые компоненты. Верховой торф, известный высокой кислотностью и низким содержанием солей, качественно улучшит состояние грунта. Постоянное компостирование отходов – источник органики без вложений.

Посадка сидератов улучшает структуру, воздухопроницаемость, влагоемкость, обогащает плодородный слой фосфором, калием, серой и другими макро- и микроэлементами, необходимыми для культурных растений. Срезанную массу компостируют или вкапывают в грядки. Лидеры по полезности на засоленных почвах – люцерна, сорго, горчица.

Фото посадки сидератов

Занявшись восстановлением биологической активности некогда плодородной земли, постепенно получают участок, на котором растения комфортно себя чувствуют, дают хорошие урожаи. Но важно помнить, что поддержание жизнеспособности грунта на почве, склонной к засолению, – система мероприятий, проводимых регулярно.

Источник