Научная электронная библиотека

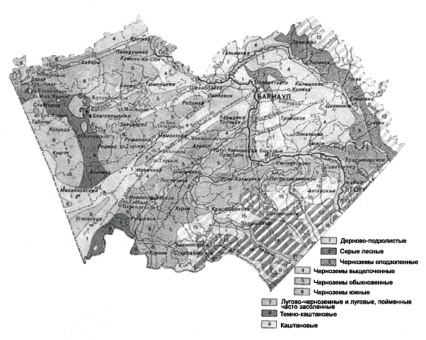

3.4. Почвенный покров

Земли Алтайского края весьма разнообразны по почвенному плодородию, водным свойствам и тепловому режиму (Н.И. Базилевич, П.И. Шаврыгин, 1959; О.И. Антонова с соавт., 1986). Здесь встречаются практически все ландшафты умеренных широт. По данным Алтайского НИИСХ, почвенный покров сложен более, чем 30-ю типами почв, занимающих свыше 900 тыс. га засолённых земель, 570 – пойменных, 1140 – эродированных, 1240 тыс. га – склоновых земель с крутизной свыше 5° (табл. 23).

Состав и соотношение основных типов почв Алтайского края

(по Государственному докладу…, 2011)

От общей площади, %

Типы и подтипы почв Алтайского края разнообразны, основу земледелия составляют чернозёмы: обыкновенные, выщелоченные, южные и оподзоленные, а также каштановые почвы (рис. 20).

Рис. 20. Почвы Алтайского края (по Атласу …, 1991)

В пределах геоморфологических частей Алтайского края выделяют следующие почвенные зоны (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011):

1. Зона каштановых почв сухих степей.

2. Зона чернозёмов засушливой и умеренно засушливой колочной степи.

3. Зона выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней лесостепи.

4. Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира.

5. Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая.

6. Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая.

Зона каштановых почв сухих степей – наиболее засушливая почвенная зона Алтайского края, протянувшаяся вдоль западных границ и уходящая за его пределы в Павлодарскую область Казахстана. По геоморфологическим условиям зона относится к Кулундинской низменности, представляющей собой плоскую или слабоволнистую равнину. Южная часть зоны прорезана долиной реки Алей и двумя (Барнаульской и Касмалинской) ложбинами древнего стока, образовавшими здесь обширную дельту и заполненными песчано-супесчаными отложениями. Почвы в западной части Кулундинской природно-экономической зоны преимущественно каштановые, суглинистые и легкосуглинистые, в приборовой части – супесчаные. Почвенный покров восточной Кулунды представлен южными и обыкновенными чернозёмами. По границе с Западно-Кулундинской подзоной в почвенный комплекс входят тёмно-каштановые почвы (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Легкий гранулометрический состав пород и почв, безлесье территории, отсутствие естественной растительности в связи с массовой распашкой земель, наличие сильных ветров в мае-июне, когда почва не защищена культурной растительностью, создают благоприятные условия для развития ветровой эрозии, которая вместе с дефицитом влаги является основным условием, препятствующим росту урожайности сельскохозяйственных культур.

В земледельческом отношении зона каштановых почв резко обособляется от всех других почвенных зон. Основными факторами, снижающими плодородие почв этой зоны и обеспечивающими получение гарантированных урожаев, являются: низкая влагообеспеченность, связанная с аридностью климата; развитие ветровой эрозии; ограниченные запасы основных элементов почвенного плодородия.

Важнейшей задачей в зоне сухой степи следует считать сохранение и накопление в почве влаги агротехническими, лесомелиоративными и другими мероприятиями.

Зона чернозёмов засушливой и умеренно-засушливой колочной степи – самая большая по территории в Алтайском крае, занимает центральную часть древнеаллювиальных равнин. Границами её на северо-востоке и востоке является р. Обь, на юго-востоке и юге – долины рек Алея и Чарыша, на юго-западе и западе – зона каштановых почв сухих степей, на северо-западе эта зона постепенно переходит в среднюю лесостепь Новосибирской области. Преобладающие почвы Приалейской природно-экономической зоны – чернозёмы южные и обыкновенные в комплексе с маломощными среднесуглинистыми и выщелоченными. В центральной части Приобской природно-экономической зоны преобладают чернозёмы обыкновенные среднегумусные среднемощные среднесуглинистые. В северной части почвенный покров представлен, преимущественно, обыкновенными и выщелоченными чернозёмами. Зона характеризуется расчленённым рельефом, значительная часть пахотных земель расположена на склонах и подвержена совместному проявлению ветровой и водной эрозии (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

На почвах, подверженных эрозии, в прошлые годы были созданы лесополосы для снегозадержания и обеспечения предвегетационного увлажнения почвы (В.В. Вольнов, А.В. Бойко, 2010). Однако в последнее время они не окультуриваются и их почвозащитный эффект невелик. Несмотря на это, лесополосы выполняют важную экологическую функцию – содействуют сохранению многих биологических видов растений и животных, поддерживают разнообразие энтомофильных насекомых в природе, активных опылителей полевых и луговых культур.

Зона выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней лесостепи расположена на Бийско-Чумышской возвышенной равнине и на древних террасах Оби. В почвенном покрове преобладают чернозёмы выщелоченные и оподзоленные, а также различные подтипы серых лесных почв. Высокая дренированность территории определяет практическое отсутствие гидроморфных и сравнительно слабое развитие полугидроморфных почв. Выщелоченные чернозёмы занимают 57 % от общей площади зоны. Этот тип чернозёмов располагается по вершинам и склонам широких увалов, в настоящее время практически полностью распаханных (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Чернозёмы выщелоченные Бийско-Чумышской природно-экономической зоны характеризуются следующими агрохимическими показателями (Агрохимическая …, 1979): содержание гумуса 7,1 %; реакция среды в почвах нейтральная или близкая к нейтральной (5,6–6,0; 6,1–7,0); содержание подвижного фосфора по Чирикову высокое (15,1–20,0 мг на 100 г почвы); содержание обменного калия в почве по Чирикову также высокое (12,1–18,0 мг на 100 г почвы).

На серые и тёмно-серые лесные почвы приходится более 20 % территории и приурочены они к склонам, логам и речным долинам. В пашню вовлечено только 14 % серых лесных почв, значительные их площади заняты сенокосами и пастбищами. Особенность почвенного покрова данной зоны – низкие запасы гумуса, что в целом снижает общее плодородие почв. При этом серые лесные почвы отличаются от выщелоченных чернозёмов меньшей мощностью гумусового горизонта и, соответственно, меньшим содержанием гумуса.

Почти все почвенные разности средней лесостепи обладают сравнительно высоким естественным плодородием, что позволяет получать здесь устойчивые урожаи зерновых культур.

Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира располагается неширокой полосой за Чумышом и приурочена к предгорной равнине Салаирского кряжа. Пашня составляет 29 % от общей площади сельскохозяйственных угодий, а кормовые угодья – 45 %. Основная часть пашни расположена на чернозёмах, а сенокосы и пастбища – частично на чернозёмах, серых лесных, луговых и аллювиальных почвах. При этом в пашне серые лесные почвы занимают около 22 %, а в кормовых угодьях – 32 %. В почвенном покрове Присалаирской природно-экономической зоны преобладают оподзоленные чернозёмы и тёмно-серые лесные почвы. Сложный рельеф является причиной сильно развитой водной эрозии, наносящей ущерб почвенному плодородию (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая является нижней ступенью вертикальной поясности северо-западного, северного и северо-восточного Алтая и занимает пространство южнее рек Бии, Чарыша и юго-восточнее среднего течения р. Алея. В настоящее время значительная часть территории распахана, наиболее крупные массивы пашни располагаются по подгорным и предгорным равнинам и увалистым предгорьям. Почвенная зона характеризуется высоким уровнем современного хозяйственного освоения, где пашня занимает более 50 % от общей площади. Пахотные земли располагаются на чернозёмах (около 88 %), под кормовые угодья используются лугово-чернозёмные, луговые, аллювиальные и другие почвы (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

В западной части Приалтайской природно-экономической зоны сформированы южные и обыкновенные чернозёмы, а в северо-восточной – обыкновенные. Почвы характеризуются достаточно высоким плодородием, однако здесь проявляется как ветровая, так и водная эрозия, причём водная – преимущественно в восточных и южных районах. Значителен смыв почвы в холмисто-сопочных предгорных частях зоны.

В Алтайской природно-экономической зоне преобладают тучные и выщелоченные чернозёмы с высоким содержанием гумуса и хорошей водоудерживающей способностью. Значительные площади занимают горные лесные почвы.

Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая незначительно вовлечён в земледельческий оборот и характеризуется контрастным плодородием. Эти почвы используются в основном в качестве естественных кормовых угодий при строгой регламентации сенокосо-пастбищеоборотов. В низкогорьях Алтая сформированы почвы чернозёмного типа – оподзоленные и, большей частью, выщелоченные чернозёмы. На вершинах холмов и южных склонах распространены небольшими пятнами слаборазвитые чернозёмные почвы. Они непахотнопригодны, содержат очень много гумуса (10–18 %). В межувалистых понижениях, в долинах водотоков, формируются плодородные лугово-болотные, луговые, чаще чернозёмно-луговые и лугово-чернозёмные почвы.

В среднегорьях распространены горно-лесные, а также горно-лесные чернозёмовидные почвы. На Бие-Катунском холмисто-увалистом низкогорном междуречье развиты дерново-глубокоподзолистые почвы. В междуречье Бии и Катуни, на правобережье среднего и нижнего течения Бии расположены горно-лесные серые оподзоленные почвы. На склонах и прилавках древних высоких террас рек пятнами встречаются горно-лесные перегнойно-карбонатные почвы.

В высокогорном поясе, выше горно-луговых или горно-лесных, сосредоточены горно-тундровые почвы (Почвы…, 1973).

Горные почвы только частично вовлечены в производство зерновых культур, так как они используются, в большинстве случаев, для выращивания кормов, необходимых развитому здесь мясо-молочному животноводству.

Почвенные особенности рассматриваемой территории определяют систему удобрений зерновых культур, влияющую на экономические показатели земледелия. Природные зоны края по содержанию гумуса очень разнообразны: данный показатель изменяется от 2,5–3,0 % в Западно-Кулундинской зоне, до 8,1–9,0 % – в Алтайской (табл. 24).

Почвенные показатели природно-сельскохозяйственных зон Алтайского края

(по В.В. Вольнову, А.С. Давыдову, 2006)

Источник

Деградация почв в Алтайском крае

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2012 в 09:40, курсовая работа

Краткое описание

Цель: рассмотреть древесные хвойные породы в системе полезащитного лесоразведения в Алтайском крае.

1. Изучить проблему деградации почв и виды деградационных процессов.

2. Рассмотреть классификацию лесонасаждений и хвойные древесные породы в системе полезащитного лесоразведения в Алтайском крае.

Содержание

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ……5

1. 1. Деградация почв и классификация деградационных процессов ….5

1. 2. Виды и функции лесонасаждений ………………………..…………8

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ …. …………………. 12

2. 1. Проблема опустынивания степных территорий в крае ………..…12

2. 2. Хвойные древесные породы в системе полезащитного

лесоразведения Алтайского края ………………………………………..15

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ХВОЙНЫХ ПОРОД НА СВОЙСТВА ПОЧВЫ ……………. 21

3. 1. Морфологические свойства ……. …………………………………21

3. 2. Физические свойства ………………………………………………..22

3. 4. Химические свойства ……………………………………………….27

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ………………………………………. 31

Вложенные файлы: 1 файл

Моя курсовая1.doc

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ……5

1. 1. Деградация почв и классификация деградационных процессов ….5

1. 2. Виды и функции лесонасаждений ………………………..…………8

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ …. . . ………………… . 12

2. 1. Проблема опустынивания степных территорий в крае ………..…12

2. 2. Хвойные древесные породы в системе полезащитного

лесоразведения Алтайского края ………………………………………..15

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ХВОЙНЫХ ПОРОД НА СВОЙСТВА ПОЧВЫ ……………. . . . 21

3. 1. Морфологические свойства ……. …………………………………21

3. 2. Физические свойства ………………………… ……………………..22

3. 4. Химические свойства ………………………… …………………….27

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ………………………………………. 31

ВВЕДЕНИЕ

На поверхности земного шара степные ландшафты занимают всего около 2%. В Евразии степь простирается на 9 тыс. км от Среднедунайской низменности до плоскогорий Центральной Азии, занимая около 8 млн. км 2 , что составляет около 70% общей площади степного биома планеты (Морднович и др., 1997).

В Западной Сибири и Казахстане степные ландшафты встречаются от подножия гор Алтая и до Уральских гор. Это самый крупный массив в мире, который имеет протяженность 600 км с севера на юг и 2000 км с востока на запад (Атлас CCCР, 1978).

Алтайский край – крупный земледельческий район на востоке нашей страны. Общая площадь земель края составляет 16799,6 тыс. га, при этом основная часть площади приходится на сельхозугодья – 10615,6 тыс.га (63,2%).

В виду высокой освоенности территории края к дефляционно-опасным районам относится 4726,4 тыс. га сельхозугодий, из которых 3207,4 тыс. га (67,9%) в различной степени подвержены ветровой эрозии (Ишутин, 2005).

Увеличение антропогенной нагрузки на почвенный покров приводит к деградации агроландшафтов, усиливая тем самым процессы дегумификации почв.

В Алтайском крае, ежегодные потери гумуса составляют от 0,51 до 1,7 т/га. За период, прошедший после освоения целинных земель, суммарные потери органического вещества из почв Алтайского края составили более 140 млн. т. (Ишутин, 2005).

Главная причина деградации земель заключается в нерациональной хозяйственной деятельности, которая в экстремальных почвенно-климатических условиях приводит к разрушению природных степных экосистем. Оптимальное соотношение природных ценозов и агроценозов позволяет не только повышать плодородие почвы и урожаи сельскохозяйственных культур, но и улучшать среду обитания человека.

Таким образом, в последнее время основной из задач современного почвоведения является борьба с деградацией земель в рамках концепции неистощительного природопользования, обеспечивающая оптимальное функционирование агроценозов близкое к функционированию естественных экосистем.

Цель: рассмотреть древесные хвойные породы в системе полезащитного лесоразведения в Алтайском крае.

1. Изучить проблему деградации почв и виды деградационных процессов.

2. Рассмотреть классификацию лесонасаждений и хвойные древесные породы в системе полезащитного лесоразведения в Алтайском крае.

3. Определить влияние древесных хвойных пород на свойства почвы.

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

1.1. Деградация почв и классификация деградационных процесов

В результате нерациональной и экологически необоснованной хозяйственной деятельности почва часто теряет свое плодородие, деградирует или даже полностью разрушается. Для предотвращения негативных экологических последствий необходимо разбираться в причинах деградации почвенного покрова и уделять внимание вопросам рационального использования почв.

Деградация почв – постепенное ухудшение качества почвы в результате изменения структуры, химических свойств и утраты плодородия почв (Вальков и др., 2006).

Разрушение почвы может происходить как в результате природных явлений (извержение вулканов, ураганы и т.д.), так и в результате хозяйственной деятельности человека.

Явление деградации и полного разрушения почвы можно разделить на несколько основных групп (Химическое загрязнение почв и их охрана, 1991):

1. Нарушение биоэнергетического режима почв и экосистем. В эту группу деградационных процессов входят:

– девегетация почв (потеря почвами растительного покрова, ведущая к омертвлению почв);

– дегумификация почв (потеря почвами гумуса);

– почвоутомление и истощение почв (процессы, происходящие в почвах в результате длительного возделывания одного вида сельскохозяйственных культур).

2. Патологическое состояние почвенных горизонтов и профиля почв. Это такие процессы как:

– о тчуждение и выключение почв из действующих экосистем (промышленная эрозия почв) (отчуждение почв городами, по селками, дорогами, линиями электропередач и связи, трубопроводами, карьерами, водохранилищам, свалками и т. д.);

– водная и воздушная эрозия (дефляция) почв (разрушение верхних слоев почвы под действием воды и ветра);

– образование бесструктурных кор и переуплотненных горизонтов (потеря почвой структуры или ее переуплотнение при обработке полей тяжелой техникой при влажности, превышающей «физическую спелость» почв; вторичном осолонцевании черноземных почв; при образовании подпахотного уплотненного горизонта на старых пашнях).

3. Нарушение водного и химического режима почв. Эту группу составляют:

– сухость и опустынивание почв (результат, как общеземного послеледникового процесса опустынивания, так и непродуманной хозяйственной деятельности человека);

– селевые разливы и оползни (результат сведения растительности в горных районах);

– вторичное засоление почв (результат неправильного орошения минерализованными или пресными водами);

– природная и вторичная кислотность почв (кислотность почв ниже оптимальной реакции почв, которая для многих сельскохозяйственных растений находится в интервале рH 5,5–8; вторичная кислотность возникает в результате выбросов в атмосферу соединений кислот промышленного, транспортного и другого происхождения);

– переосушение почв (результат неправильно проводимых осушительных мелиораций).

4. Затопление, разрушение и засоление почв водами водохранилищ. Создание водохранилищ сопровождается развитием комплекса негативных процессов, приводящих к деградации почвенного покрова: затопление пойменных и надпойменных террас, подъем уровня грунтовых вод и подтопление почв, абразия берегов и засоление дельт, размыв и уничтожение почв приморских дельт, загрязнение и содовое (щелочное) засоление вод и почв и др.

5. Загрязнение и химическое отравление почв. В эту группу входят:

– промышленное загрязнение почв (результат осаждения паров, аэрозолей, пыли или растворенных соединений поллютантов на поверхность почвы с атмосферными осадками);

– сельскохозяйственное загрязнение почв (результат неправильного применения пестицидов, внесение сверхнормальных доз минеральных и органических удобрений, отходов и стоков животноводческих ферм);

– радиоактивное загрязнение почв (природное или антропогенное накопление в почве радионуклидов в результате ядерных взрывов, аварийных выбросов на атомных предприятиях, утечки радиоактивных материалов, захоронении отходов атомной промышленности).

6. Деградация ландшафтов районов с распространением многолетней мерзлоты. Эти территории отличаются крайней неустойчивостью к воздействию антропогенных факторов. Неупорядоченное движение транспорта, перевыпас и другие процессы приводят к нарушению растительного покрова, что обусловливает протаивание мерзлых грунтов, развитие эрозионных процессов, разрушение почвенного покрова.

7. Разрушение почв военными действиями. Передвижение военной техники, строительство фортификационных сооружений, взрывы бомб, снарядов и т. д. приводят к деградации и даже полному разрушению почвенного покрова. Испытание и применение ядерного оружия вызывают радиоактивное загрязнение почв (Химическое загрязнение почв и их охрана, 1991).

Таким образом, мы видим, что большое количество причин, вызывающих деградацию почв, это результат нерациональной хозяйственной деятельности человека. Поэтому данный вопрос особо актуален. В настоящее время классификации деградационных процессов уделяют большое внимание.

1.2. Виды и функции лесонасаждений

Полезащитная лесная полоса представляет собой совокупность деревьев, кустарников, травянистой растительности, зверей, птиц, насекомых, и не просто существует сама по себе, но и существенно влияет на микроклимат, испарение влаги, количество света и другие элементы климата. В результате в лесном насаждении создается своя обстановка, существенно отличающаяся от окружающей степной (Виноградов, 1980).

В зависимости от выполняемых функций лесонасаждения делятся на несколько групп (Атрохин, Курамшин, 1991):

1. Заповедные территории. К заповедным относят те участки и территории, на которых наиболее полноценно сохранились естественные сообщества и которые на протяжении всего развития испытывали минимальные воздействия человеческого фактора.

Заповедные территории используются в основном в научных целях, как хранители информационных ресурсов, для слежения за общим состоянием природной среды и поддержания естественного равновесия в экологически уязвимых местах, имеющих важнейшее значение для крупных экосистем.

В свою очередь ранее было доказано, что подобные территории выполняют параллельно и другие функции – ресурсоохранную, средоформирующую, объектозащитную (Реймерс, Штильмарк, 1978).

2. Средоформирующие лесонасаждения. К средоформирующим относят зелёные зоны вокруг городов, других населенных пунктов, государственные лесные полосы, массивные насаждения по склонам балок и речных долин (байрачные леса), искусственные лесные массивы. Эти насаждения способствуют очищению воздуха, выделению в окружающую среду различных фитонцидов; уменьшают непродуктивное испарение, создают затенение, снижают скорость ветра, улучшают микроклимат территории; снижают шумовое загрязнение среды.

3. Ресурсоохранные. Среди ресурсоохранных лесных насаждений следует выделить заказники, крупные лесные массивы по берегам рек, байрачные леса, противоэрозионные и противодефляционные лесные насаждения. Данные насаждения охраняют различные виды природных ресурсов, основными из которых являются климатические, водные, воздушные, почвенные и биологические, повышают стойкость системы против неблагоприятных условий среды и негативного воздействия человека.

4. Рекреационные. К рекреационным (курортным) лесам относят все виды насаждений естественного или искусственного происхождения (кроме заповедных территорий), которые могут выполнять или выполняют функции по оздоровлению, лечению населения, а также предназначены для отдыха населения. Кроме того, они выполняют климаторегулирующие, санитарно-гигиенические, водоохранные, почвенно-защитные функции.

5. Защитные. Группа защитных лесонасаждений в отличие от выше перечисленных групп более детально изучена и имеет отдельную классификацию. Определяющим фактором при выделении этой группы является защитная функция лесных культур в пределах степной зоны.

Источник