Засоление почв

Когда в поверхностном почвенном слое обильно скапливаются электролитные соли, говорят о засолении, губительном для культурных растений, снижающем урожайность. Явление распространенное. По результатам исследования ООН, засоленные почвы охватывают почти 25% суши.

Что такое засоление почв?

Засоление почв – скопление в почвенных слоях, доступных для проникновения корневой системы, значительного количества (0,2% от почвенной массы) сульфатов, хлоридов, карбонатов, подавляющих жизнеспособность растений.

Явление наиболее характерно для низменных местностей, расположенных в природных зонах с аридным (засушливым) климатом. Особенно подвержены засолению орошаемые сельскохозяйственные земли.

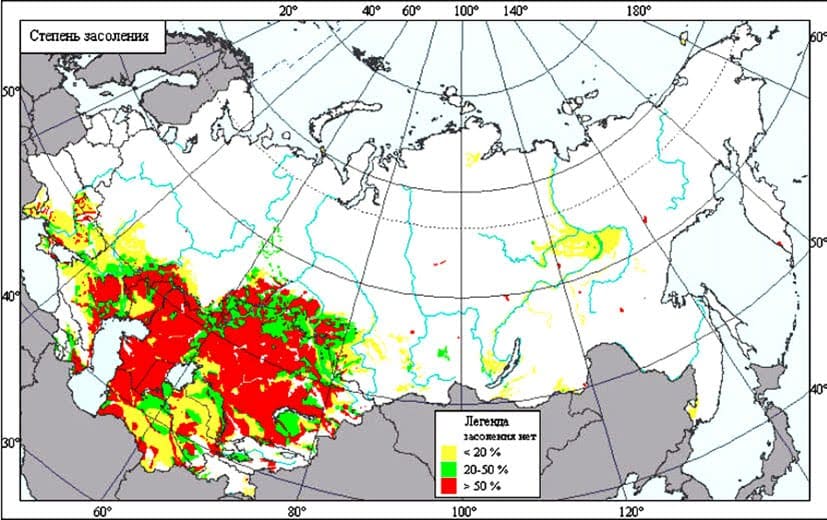

Обширные площади солонцов располагаются в пустынях и полупустынях Средней Азии, Австралии, Южной Америки, севера Африки, запада США. В России площадь, занимаемая солонцами, достигает 48 млн. га, а с учетом средне- и слабосолонцеватых почв 67 млн. га.

По степени насыщения солями выделяют грунты:

- слабозасоленные (урожайность падает на 25%);

- среднезасоленные (на 50%);

- засоленные (на 75%);

- сильнозасоленные (на 100%).

По глубине нахождения солевой массы в поверхностном слое грунты делят на:

- солончаковые (глубина до 30 см);

- солончаковатые (от 30 до 80 см);

- глубокие солончаковатые (от 80 до 150 см);

- глубокозасоленные (глубже 150 см).

По химическому составу засоление бывает:

- хлоридным (избыток хлорида магния и натрия);

- сульфатным (избыточное содержание сульфата магния и натрия);

- карбонатным (чрезмерное накопление карбонатных солей).

Засоление смертельно для растений. Из-за того, что осмотическое давление почвенной жидкости выше давления жидкости в растительных клетках, снижается объем поступления влаги в ткани растений. Это приводит к повышению транспирации, ухудшению клеточного дыхания, синтеза сахаров и других важных химических соединений. В результате растение усыхает и погибает.

Почвенные соли разделяются по степени вредности для растительных организмов:

- самые вредные – карбонат и гидрокарбонат натрия, хлорид натрия;

- средней вредности – хлорид кальция и магния, сульфат натрия;

- менее вредные – сульфат магния и кальция.

Почему происходит засоление почвы?

Выделяют два вида засоления:

- первичное (естественное);

- вторичное (вызванное антропогенной деятельностью).

Первичное засоление – медленно протекающий природный процесс, который в основном вызван подъемом солей из подземных вод к поверхностному слою грунта вследствие восходящего тока влаги. Явление возможно при определенной структуре породы и глубине нахождения соленых подземных вод. Растения поглощают поднявшуюся влагу, а соли остаются в почве и постепенно накапливаются до критического значения. Причиной засоления бывают и выпадающие осадки, поскольку даже в дождевой воде содержится некоторое количество растворенных солей.

Вторичное засоление почв наблюдается на орошаемых землях в условиях засушливого климата. На таких территориях подземные воды изначально находятся на значительной глубине, не смачивают поверхностный почвенный пласт. Но на освоенных территориях человек начинает использовать для полива сельскохозяйственных культур оросительную систему. Кроме того, что сама используемая для орошения вода содержит то или иное количество растворенных минералов, остающихся в почве после полива, но также постоянное смачивание почвы приводит к повышению уровня грунтовых вод. Достигнув поверхностного почвенного слоя, грунтовая вода испаряется, а входящие в ее состав соли накапливаются в земле.

То есть сельскохозяйственное производство в условиях аридного климата сопряжено с двумя большими взаимоисключающими проблемами:

- если не использовать оросительную систему, то урожая не добиться из-за дефицита влаги в почве;

- если орошать землю, то засоление станет неизбежным, и грунт утратит пригодность для выращивания культурных растений.

Борьба с засолением почвы

Для борьбы с засолением почвы применяются агротехнические, строительные, эксплуатационные меры. Задачи – возвращение уровня грунтовых вод в исходное состояние, уменьшение испаряемости почвенной влаги.

Строительные меры подразумевают:

- уменьшение фильтрационной потери воды посредством строительства лотковой сетки, облицованных каналов;

- оборудование оросительной системы современными гидротехническими постройками;

- автоматизирование распределения воды;

- использование техники полива без насыщения подземных вод;

- отведение для рисовых плантаций с дренажно-сбросной сеткой низменных участков;

- ограждение орошаемых территорий от влияния паводков и расположенных выше водоемов;

- оборудование дамб, дренажных труб, дренажно-сбросной сетки, нагорно-ловчих каналов.

Эксплуатационные меры включают:

- недопущение превышения плана расхода воды при круглосуточном использовании оросительной системы;

- соблюдение нормы подачи воды во все каналы;

- следование стандартам полива и промыва;

- снижение активности применения каналов в осенние и зимние месяцы;

- повышение производительности оросительной системы путем обновления и модернизации.

К агротехническим мерам относятся:

- посев травянистых многолетников, активно поглощающих соли;

- нормализация водно-солевого режима грунта путем взрыхления, боронования, зяблевой вспашки;

- внесение органической подкормки;

- гипсование;

- затенение грунта под растительным пологом;

- создание полос древесной растительности для нормализации микроклимата, снижения испаряемости почвенной влаги.

В результате вышеописанных мер удается понизить уровень подземных вод на орошаемых территориях. Земля постепенно приходит в норму. Потери урожая из года в год становятся меньше.

Источник

Засоление почв

Обильное накопление солей в верхнем плодородном слое – это засоление почв, смертельное для растений и мелкой фауны явление. Проблема с каждым годом становится актуальнее, уже сейчас 25% земли постепенно превращается в бесплодные солончаки.

Что такое засоление почв

Это постепенное накопление в поверхностном почвенном пласте карбонатных, хлоридных и сульфатных солей в таком количестве, что развитие растительности становится невозможным. Всего 0,1% минеральных соединений в сухом весе почвы – фактор, что делает территорию непригодной для сельскохозяйственного использования.

Засоленный грунт называется солончаком. Засоление – характерный процесс на территории с жарким климатом и малым количеством осадков. Особенно подвержена засолению природная зона пустынь. На эксплуатируемых территориях засоление происходит в низменностях, там, где практикуется искусственное орошение.

Соленые почвы покрывают большие площади Средней Азии, юга Казахстана, западных гористых зон США, австралийских, южноамериканских и североафриканских пустынь и полупустынь. На территории России засоление прогрессирует на юге Сибири, алтайских предгорьях, в нижнем Поволжье. На 1/5 российских сельхозугодий отмечается повышенное содержание солей, что в большинстве случаев обусловлено ошибками земледелия.

Причины

По причине возникновения засоление почвы бывает:

- первичным – вызванным естественными процессами;

- вторичным – обусловленным действиями человека.

Первый вид засоления происходит там, где действуют факторы разрушения плодородной почвы: погода преимущественно жаркая, осадки отмечаются редко, а у подземных вод, что залегают близко к почвенной поверхности, повышенная минерализация. Осадки настолько редки, что почвенной влаги недостаточно для вымывания соли в нижние горизонты.

Климатические условия способствуют нагреванию поверхностного слоя почвы, в итоге влага испаряется, устремляется вверх с грунтовых вод. После испарения воды на почвенной поверхности остается солевой концентрат, цвет которого определяется минералами, что содержатся в подземных водах.

Особенно активно засоление почвы происходит на территориях с неровным рельефом, где невысокие холмы сменяются неглубокими низинами. На вершинах солевой концентрат накапливается быстрее, образует пятна, поскольку на возвышенностях влага быстрее испаряется.

Вторичное засоление – это следствие неграмотного орошения земли на территории, предрасположенной к образованию солончаков. Из-за чрезмерного полива избыток влаги просачивается вниз, соединяется с подземными водами, насыщенными минералами. Солевой концентрат, разбавленный водой, продвигается в верхний почвенный пласт. Такое происходит, когда угодья поливают не из глубоких скважин, где минерализация слабая, а из поверхностных источников.

Второй антропогенный фактор засоления – избыточное применение минеральных удобрений. Растения не могут поглотить все вещества, те накапливаются на почвенной поверхности.

Виды засоления почвы

По степени накопления солей почвы бывают:

- слабозасоленными – количество урожая снижается на 25%;

- среднезасоленными – 50%;

- засоленными – 75%;

- сильнозасоленными – полная гибель урожая неизбежна.

Выделяют следующие виды почв по глубине солевого пласта:

- солончаки – до 0,3 м;

- солончаковатые – 0,3-0,8 м;

- глубоко солончаковатые – 0,8-1,5 м;

- глубоко засоленные – от 1,5 м.

По солевому составу процесс бывает:

- сульфатным – MgSO4 и NaSO4;

- хлоридным – NaCl и MgCl2;

- карбонатным – Na2CO3 и NaHCO3 – самые вредные для растений соли.

Последствия

Для слаборазвитых стран Африки и Средней Азии засоление – экологическая катастрофа. Засоленную территорию невозможно использовать для хозяйственных целей, даже самые неприхотливые растения не выживут.

Соль в высокой концентрации – смерть для растительного организма. Осмотическое давление минерального раствора выше давления растительных соков, из-за чего снижается количество поглощаемой корневой системой влаги. Нарушается транспирация – движение жидкости от корней по сосудам растительных тканей с дальнейшим испарением через листья и стебли. Происходит сбой процессов метаболизма, в клетках не образуются сахара. Итог – усыхание растения.

Негативное влияние засоления на фауну не менее сильное, чем на флору. В соленой почве не выживают насекомые, черви, бактерии, существование которых необходимо для поддержания экосистемы.

Засоленную территорию аграрии обычно забрасывают. А соль продолжает накапливаться. В результате образуется соленое озеро. И число таких озер на планете растет ускоренными темпами.

Борьба с засолением почв

Возврат уровня подземных вод в изначальное состояние и уменьшение испарения влаги – меры, что помогают пусть не остановить, но задержать почвенную деградацию. Сегодня ученые и аграрии применяют несколько способов предотвращения распространения солончаков:

- Вымывание соли – мероприятие, при котором 1 м2 площади заливают минимум 100 л воды. Огромный объем жидкости очищает почву от минеральных излишков. Метод актуален только для больших незасеянных пространств, иначе растения просто сгниют.

Наука предоставила современным аграриям много способов восстановления плодородия. Нужно лишь не игнорировать процесс засоления почвы, действовать ответственно, приложить время и средства для искоренения проблемы на начальном этапе.

Источник

ЗАСОЛЕНИЕ, ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПОЧВ.

Заболачивание почв тесно связано с водным режимом территории и возможно при условии постоянного или длительного их переувлажнения. Наиболее благоприятны для заболачивания условия лесной зоны где умеренные летние температуры сочетаютсяс большим количеством осадков и слабым испарением. В первую очередь заболачиваются низменности и слабо всхолмленные территории. Часто процесс заболачивания развивается па участках, прилежащих к водохранилищам. Здесь резко повышается уровень грунтовых вод, и заболачивание охватывает значительные площади равнинных и пониженных территорий. Иногда заболачивание происходит в результате сплошной рубки леса «в районах с избыточным увлажнением. Предупреждение и борьба с увлажнением осуществляются путем мелиорации избыточно увлажненных земель с целью регулирования их водного режима.

Засоление почв –накопление в почвенном растворе токсичных для растений солей. Количество солей может достигать 5% от веса почвы солончаки). По преобладающим анионам различают сульфатное, хлоридное и содовое засоление.

Засоление почв может происходить самыми различными способами. Самый распространённый в области — это неумеренный бессистемный полив растений при отсутствии дренажа. При неумеренном поливе происходит накопление солей в орошаемых почвах. Вторичное засоление происходит при неглубоком залегании минерализованной грунтовой воды; поднимаясь по капиллярам почвы и испаряясь, она оставляет соли на поверхности. Почва покрывается белыми пятнами солей, вышедших на поверхность земли. Такая земля становится бесплодной. Для предотвращения вторичного засоления земель большое значение имеет дренаж, который необходим при близком залегании минерализованных грунтовых вод, и нормированный полив растений. Лучший способ полива на землях города Омскаи его окрестностей — это мелкодисперсный и капельный методы полива.

Солонцы, солончаки и другие засоленные почвы широко распространены в области. В 60-е годы в области шло активное освоение солонцов в пашню, всего было освоено 515,5 тыс. га. В последнее десятилетие освоение солонцовых земель в пашню прекратилось, площадь солонцов осталась, примерно, на уровне 21% площади пашни.

Разрушение почвенного покрова

В результате активной производственной деятельности и интенсивного сельского хозяйства почвенный покров суши стремительно деградирует и концентрации веществ в нем изменяются, как и в воздухе и воде планеты.

В настоящее время все территории с более или менее благоприятными условиями обитания и ведения хозяйства заселены и освоены (на 7 — 8 % территории Земли сосредоточено около 3/4 населения мира). Около 4/5 населения концентрируется на равнинах и землях не выше 500 м над уровнем моря, т.е. осуществляется «давление населения» (демографическое давление) на территории в первую очередь бассейнов Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Ганга, Янцзы, Хуанхэ. Неосвоенные и незаселенные территории занимают 1/7 суши [засушливые (аридные) области, тайга, тундра, зона влажных тропических лесов].

Хозяйственной деятельностью охвачено 60 млн км 2 (40% суши). Ежегодно застраивается, а следовательно, изымается у природы не менее 3000 км 2 земли. Десять процентов свободной ото льдов поверхности суши занимают обрабатываемые земли, 24 % — пастбища, а 31 % — леса и редколесья.

Из пригодных для обработки 3200 млн га обрабатываются примерно 1475 млн га, причем лишь 13 % .

При нынешних темпах естественной эрозии плодородный верхний слой почвы на Земле истощается со скоростью 7% за десятилетие. Хозяйственная деятельность усиливает процесс естественной эрозии в 2 — 2,5 раза, т.е. через 50 — 70 лет почвенный покров будет полностью разрушен.

За всю историю человечество освоило и забросило в результате деградации 2 млрд га плодородных земель — больше площади ныне обрабатываемых полей, составляющих около 1,5 млрд га.

Ежегодно вследствие эрозии из сельскохозяйственного оборота выпадает 7 — 8 млн га земли, из-за заболачивания, засоления, выщелачивания — еще 1,5 млн га,

Пятнадцать процентов всей мировой суши (территория большая, чем Индия и Китай) уже деградировало из-за вмешательства человека. Причинами, вызвавшими такую деградацию, являются постоянный выпас скота (34,5%), сведение лесов (25,5%), распашка (28%) и засоление почв в результате орошения (8%). К наиболее пострадавшим относятся районы недостаточного увлажнения, которые занимают 47% всей земной суши. Здесь воздействие человека вызвало так называемый эффект опустынивания, — термин, который означает не расширение площади пустынь, а их образование. В засушливых областях опустыниванию подверглись 47% неорошаемых посевных площадей, 73% пастбищ, 30% орошаемых площадей, т.е. примерно четверть суши. Практически все пахотные земли и большая часть пастбищ подвержены той или иной степени деградации.

Опустынивание

Пустыни и полупустыни занимают 43% поверхности суши, где проживают 15% населения планеты. А еще 30 млн км 2 (почти 1/5 суши) находится под угрозой опустынивания.

Пустыня Сахара растет в среднем на 1 км в год, а пустыня Туркана (Кения) местами продвигается на 10 км в год. В Мали за 20 лет пустыня передвинулась на 350 км южнее прежней границы. Четвертая часть африканского континента подвержена опустыниванию. Наступает пустыня и в Австралии.

Общая площадь антропогенных пустынь мира составляет более 9 млн км 2 , т.е. равна площади США.

Разрушение почвы происходит не только в результате сельскохозяйственной деятельности. Ее загрязнению способствуют кислотные дожди (результат деятельности энергетики, промышленности, транспорта), осаждающиеся на почву твердые выбросы предприятий (пыль, сажа и аэрозоли, в частности, образующие смог). Загрязняют почву опавшие листья, которые поглощают вредные соединения из воздуха, в том числе соединения тяжелых металлов. Поэтому в городах осенние листья сжигать не следует. Зола от них загрязняет почву тяжелыми металлами. Листья следует вывозить за город на свалку. Загрязняют почву мусор, твердые и жидкие выбросы, отвалы, пестициды и радиоактивные вещества, переносимые с дождями.

В России имеется 132 млн га пахотных земель, из них 87 млн га подвержены эрозии (64%). Ежегодно от нее страдают новые 0,5 млн га с потерей плодородной почвы в 1,5 млрд т.

Загрязняют почву подземные ядерные взрывы в мирных целях. Для решения народнохозяйственных задач на территории России было проведено 120 таких взрывов (в бассейне Волги более 20, в

Якутии 12, один в Ивановской области и т.д.). Взрыв в Ивановской области был произведен в 1971 г. на глубине 600 м для обследования только что открытого месторождения нефти.

А вот в ФРГ эрозии почв в городах нет. Все свободные участки земли засажены травой, которая вплотную подступает к асфальту.

В результате активной человеческой деятельности изменились химические и биологические процессы в почве. Она перестала быть возобновляемым ресурсом, так как не воспроизводит в прежнем составе в пределах естественных колебаний необходимых веществ и почвенных организмов.

Источник