Засоление почв

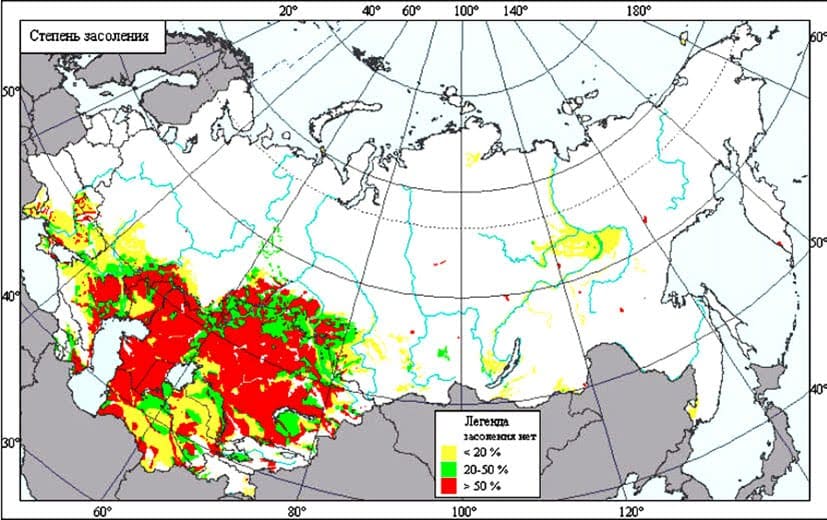

Обильное накопление солей в верхнем плодородном слое – это засоление почв, смертельное для растений и мелкой фауны явление. Проблема с каждым годом становится актуальнее, уже сейчас 25% земли постепенно превращается в бесплодные солончаки.

Что такое засоление почв

Это постепенное накопление в поверхностном почвенном пласте карбонатных, хлоридных и сульфатных солей в таком количестве, что развитие растительности становится невозможным. Всего 0,1% минеральных соединений в сухом весе почвы – фактор, что делает территорию непригодной для сельскохозяйственного использования.

Засоленный грунт называется солончаком. Засоление – характерный процесс на территории с жарким климатом и малым количеством осадков. Особенно подвержена засолению природная зона пустынь. На эксплуатируемых территориях засоление происходит в низменностях, там, где практикуется искусственное орошение.

Соленые почвы покрывают большие площади Средней Азии, юга Казахстана, западных гористых зон США, австралийских, южноамериканских и североафриканских пустынь и полупустынь. На территории России засоление прогрессирует на юге Сибири, алтайских предгорьях, в нижнем Поволжье. На 1/5 российских сельхозугодий отмечается повышенное содержание солей, что в большинстве случаев обусловлено ошибками земледелия.

Причины

По причине возникновения засоление почвы бывает:

- первичным – вызванным естественными процессами;

- вторичным – обусловленным действиями человека.

Первый вид засоления происходит там, где действуют факторы разрушения плодородной почвы: погода преимущественно жаркая, осадки отмечаются редко, а у подземных вод, что залегают близко к почвенной поверхности, повышенная минерализация. Осадки настолько редки, что почвенной влаги недостаточно для вымывания соли в нижние горизонты.

Климатические условия способствуют нагреванию поверхностного слоя почвы, в итоге влага испаряется, устремляется вверх с грунтовых вод. После испарения воды на почвенной поверхности остается солевой концентрат, цвет которого определяется минералами, что содержатся в подземных водах.

Особенно активно засоление почвы происходит на территориях с неровным рельефом, где невысокие холмы сменяются неглубокими низинами. На вершинах солевой концентрат накапливается быстрее, образует пятна, поскольку на возвышенностях влага быстрее испаряется.

Вторичное засоление – это следствие неграмотного орошения земли на территории, предрасположенной к образованию солончаков. Из-за чрезмерного полива избыток влаги просачивается вниз, соединяется с подземными водами, насыщенными минералами. Солевой концентрат, разбавленный водой, продвигается в верхний почвенный пласт. Такое происходит, когда угодья поливают не из глубоких скважин, где минерализация слабая, а из поверхностных источников.

Второй антропогенный фактор засоления – избыточное применение минеральных удобрений. Растения не могут поглотить все вещества, те накапливаются на почвенной поверхности.

Виды засоления почвы

По степени накопления солей почвы бывают:

- слабозасоленными – количество урожая снижается на 25%;

- среднезасоленными – 50%;

- засоленными – 75%;

- сильнозасоленными – полная гибель урожая неизбежна.

Выделяют следующие виды почв по глубине солевого пласта:

- солончаки – до 0,3 м;

- солончаковатые – 0,3-0,8 м;

- глубоко солончаковатые – 0,8-1,5 м;

- глубоко засоленные – от 1,5 м.

По солевому составу процесс бывает:

- сульфатным – MgSO4 и NaSO4;

- хлоридным – NaCl и MgCl2;

- карбонатным – Na2CO3 и NaHCO3 – самые вредные для растений соли.

Последствия

Для слаборазвитых стран Африки и Средней Азии засоление – экологическая катастрофа. Засоленную территорию невозможно использовать для хозяйственных целей, даже самые неприхотливые растения не выживут.

Соль в высокой концентрации – смерть для растительного организма. Осмотическое давление минерального раствора выше давления растительных соков, из-за чего снижается количество поглощаемой корневой системой влаги. Нарушается транспирация – движение жидкости от корней по сосудам растительных тканей с дальнейшим испарением через листья и стебли. Происходит сбой процессов метаболизма, в клетках не образуются сахара. Итог – усыхание растения.

Негативное влияние засоления на фауну не менее сильное, чем на флору. В соленой почве не выживают насекомые, черви, бактерии, существование которых необходимо для поддержания экосистемы.

Засоленную территорию аграрии обычно забрасывают. А соль продолжает накапливаться. В результате образуется соленое озеро. И число таких озер на планете растет ускоренными темпами.

Борьба с засолением почв

Возврат уровня подземных вод в изначальное состояние и уменьшение испарения влаги – меры, что помогают пусть не остановить, но задержать почвенную деградацию. Сегодня ученые и аграрии применяют несколько способов предотвращения распространения солончаков:

- Вымывание соли – мероприятие, при котором 1 м2 площади заливают минимум 100 л воды. Огромный объем жидкости очищает почву от минеральных излишков. Метод актуален только для больших незасеянных пространств, иначе растения просто сгниют.

Наука предоставила современным аграриям много способов восстановления плодородия. Нужно лишь не игнорировать процесс засоления почвы, действовать ответственно, приложить время и средства для искоренения проблемы на начальном этапе.

Источник

Почвы полупустынь и пустынь

Степные покровы сменяются полупустынными и пустынными почвами. Они развиты слабо, так как формируются в условиях сухого и жаркого климата. Заниматься земледелием на таких почвах возможно лишь при условии их орошения.

В этой статье мы расскажем о полупустынных и пустынных почвах. Вы узнаете, где они находятся, под влиянием каких условий и факторов образовались, в чем заключаются их особенности. Мы также опишем основные типы и подтипы покровов в этой п р иродной зоне. В заключении мы скажем, каким образом используются почвы полупустынь и пустынь, насколько они освоены человеком.

География полупустынных и пустынных почв

Полупустынные и пустынные почвенные покровы занимают около 25% от всей сухопутной площади земного шара. Они распространены в странах Азии (Казахстане, Монголии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане), на Аравийском полуострове , Соединенных Штатах Америки, немного в Европе. Также они занимают значительную часть Африки и Австралии, протянулись вдоль всей горной системы Анд.

Посмотрим на карту мира:

Полупустынные почвы на ней выделены оранжевым цветом, а пустынные – желтым.

В России эти покровы расположились лишь на 1% от всей территории страны. Большая часть этих почв находится на северном побережье Каспийского озера-моря и в республике Алтай.

Обратите внимание на карту Российской Федерации:

На ней желтым цветом обозначено местоположение полупустынных и пустынных почв в России.

Как мы видим, они встречаются на территории:

- Восточно-Европейской равнины (южная оконечность)

- Прикаспийской низменности (республика Калмыкия и Астраханская область)

- Республики Дагестан (самая южная область около реки Самур)

- Крымского полуострова (в юго-восточной части)

- Омской и Новосибирской областей (на границе с Казахстаном)

- Алтайского края

- Республики Тыва

Полупустынные и пустынные почвенные покровы на территории нашей страны не простираются широко, а расположены точечно. Но как так получилось, что именно в этих местах образовались такие почвы и какие факторы на это повлияли? Об этом мы и поговорим далее.

Условия образования полупустынных и пустынных почв и их особенности

Особенные условия почвообразования накладывают свои отпечатки на местные покровы.

Так, формирование почв в полупустынях и пустынях в первую очередь обусловлено следующими факторами:

- Климат и осадки

Климат – один из главных факторов, влияющих на появление полупустынных и пустынных почв. В полупустынях он резко-континентальный и засушливый. Морозные зимы сменяются очень жарким летом. Плюсовая температура держится 160-190 дней. За год выпадает 100-250 мм осадков, а испаряется 600-900 мм.

Климат в пустынях еще более жесткий. В год здесь выпадает 80-100 мм осадков. Длительный засушливый период сменяется коротким временем повышенной влажности. В конце зимы и весной выпадают дожди (иногда снег) , начинает бурно развиваться растительность, образуется гумус.

Воздействуют на пустынные и полупустынные почвы не только постоянные высокие температуры, но и их колебание. В ночное время суток тут бывает действительно холодно, возможны даже заморозки. Разница в колебании температур составляет около 20°С. - Водный режим

В пустынях и полупустынях выпадает намного меньше осадков, чем испаряется. Показатели могут различаться в несколько раз. Сравните сами: в пустыне выпадает всего около 100 мм осадков, а испаряется 1500 мм, что в 15 раз больше поступающей влаги! Испаряется вода не только из атмосферных осадков, но и из близко стоящих грунтовых вод. Из-за этого в почве застаиваются соли. - Материнская порода

Почвы полупустынь формируются на породах с высоким содержанием карбонатов. В пустынях же покровы образуются на песках, супесях, суглинках, лёссах, выветренных магматических породах. - Рельеф

Рельеф полупустынной и пустынной зон представлен в основном протяженными равнинами. Иногда тут встречаются холмы и небольшие возвышенности. Поэтому покровы здесь подвержены сильной ветровой эрозии. - Флора

Растительность в полупустынях покрывает лишь 40-60% поверхности. Ее разнообразие скудное. Тут произрастают травы, полукустарники и безлистные кустарники, лесов практически нет. Годовое количество опада около 1-1,5 т/га. В целом покров характеризуется мозаичностью – встречается местами и отдельными оазисами.

Особенности почв полупустынь и пустынь:

- Примитивность и слабая развитость

- Небольшая мощность гумусового горизонта (около 10-15 см)

- Маломощный почвенный профиль

- Засоленность

- Щелочная реакция

- Малое содержание азота

- Глубокое расположение питательных элементов

- Высокая плотность

Кроме того, для этих почвенных покровов характерно прерывистое почвообразование и кратковременный процесс образования и накопления гумуса.

Классификация полупустынных и пустынных почв

Пустыни и полупустыни находятся в нескольких климатических зонах – умеренной, субтропической и тропической. Это во многом объясняет разнообразие их почвенных покровов.

Тут встречаются следующие типы и подтипы почв:

- Бурые полупустынные

- Серо-бурые

- Такыры

- Лугово-бурые полупустынные

- Луговые полупустынные и пустынные

- Бурые пустынно-степные

- Серо-бурые пустынные

- Такыровидные пустынные

- Песчаные пустынные

Для вашего удобства, все основные данные об этих почвах мы собрали воедино – в сводную таблицу. В ней вы найдете информацию о том , где и при каких условиях формируется каждый тип и подтип почвенного покрова, какой степенью плодородия они обладают, а также главные особенности, характерные для каждой почвы.

Основные типы и подтипы пустынных и полупустынных почв, их особенности и характеристики:

| Типы и подтипы почв | Где формируются | Условия почвообразования | Степень плодородия | Особенности |

| Бурые полупустынные | В Прикаспийской низменности, в республике Тыва и Алтайском крае | Климат: резко-континентальный и аридный (пустынный), годовое количество осадков — до 250 мм; Материнская порода: карбонатные лёссы и суглинки; Растительность: представлена типчаком и полынью, верхний слой бывает покрыт водорослями и лишайниками; занимает 20-40% | Содержание гумуса — 1-1,5%, преобладают фульвокислоты | Из нижних горизонтов в верхние мигрирует много солей калия, натрия, магния. Реакция щелочная и слабощелочная. |

| Серо-бурые | В Африке, Южной и Центральной Азии, на территории США | Климат: сухой и жаркий, континентальный, среднегодовая температура летом — до +20С, зимой около -15С, в Африке летом столбик термометра достигает +45С, зимой — +30С. Годовое количество осадков в регионах с серо-бурыми почвами — 100-200 мм, в Африке до 250 мм. Материнская порода: супеси и суглинки, лёссы, древние аллювиальные отложения; Растительность: кустарники и полукустарники, сорняки, эфемерные растения (которые плодоносят раз в жизни) | Содержание гумуса — 1%, преобладают фульвокислоты; гумусовый слой тонкий, до 5см | Почвы занимают лишь 2% от всей площади пустынных и полупустынных почв. Они плохо впитывают влагу из атмосферных осадков. Верхние слои засолены, питательные элементы в них не задерживаются, очень быстро вымываются в нижние горизонты. Над слоем гумуса образуется палево-серая соляная корка, на 7-11% состоящая из карбоната кальция. В нижних слоях скапливаются гипс, соли натрия и магния. Реакция почвы щелочная. |

| Такыры | Преимущественно в пустынях Средней Азии, на плоских понижениях | Климат: аридный. Засушливый, количество осадков на этих территориях — меньше 50 мм; Материнская порода: глины, засоленные и карбонатные породы; Растительность: водоросли и лишайники, изредка — полынь и солянковые полукустарники | В такырах почти нет гумуса; его содержание — около 0,2 — 0,5% | Это самый молодой тип почв. Он почти не промачивается. Специфическим признаком такыров является наличие корки. Максимальное скопление карбонатов отмечается в верхних слоях. Профиль состоит из соляной корки (2-3 см), элювиального и иллювиального слоя, материнской породы. Цвет почв розоватый, серый, палевый или светло-бурый. |

| Такыровидные пустынные (лишайниковые) | Там же, где и такыры | Те же, что и у такыров; их отличие состоит в том , что они развиваются на местности, которая периодически затапливается поверхностной влагой из атмосферных осадков | Та же, что и у такыров | Корка у такыровидных пустынных почв слоистая, мягкая, более пористая, чем у такыров, меньше засолена. Цвет покрова серо-бурый. |

| Лугово-бурые полупустынные | В полупустынных низменностях | Климат: континентальный и сухой, лето жаркое, зима короткая и холодная; Материнская порода: в основном суглинки и супеси, карбонатные породы; Растительность: полынь и злаки | Содержание гумуса повышенное, около 2-3%, гумусовый слой может достигать 25 см | Почвы образуются в местах, где скапливается дождевая вода либо высоко залегают грунтовые воды. Характерно образование глея в нижних горизонтах, относительная выщелоченность от солей и карбонатов, наличие солонцеватости или осолодения. |

| Луговые полупустынные и пустынные | В низменностях | Климат: континентальный, засушливый, летом осадков почти не бывает; Материнская порода: в основном суглинки и супеси; Растительность: злаково-полынная | Содержание гумуса — 1,5-3% | Как и у логово-бурых полупустынных , формирование этих почв происходит под влиянием повышенного увлажнения. Верхний слой серый или тёмно-серый, структура у него комковатая, зернистая. Мощность дёрна может достигать 20 см. Почвы часто бывают засолены, в них содержится много карбонатов. |

| Бурые пустынно-степные | В полупустынной зоне на Прикаспийской низменности | Климат: аридный; Материнская порода: песчаные и супесчаные отложения; Растительность: скудная , располагается точечно, занимает около 20-40% территории, произрастают в основном злаки и полынь | Содержание гумуса — 0,7 — 1,4%, преобладают фульвокислоты; гумусовый горизонт выражен слабо | Покровы бурые, часто светлых оттенков, верхний горизонт слабо покрашен гумусом. В верхних слоях почвы рыхлые, далее постепенно уплотняются. Наличие легкорастворимых солей зависит от состава почвообразующей породы. Почвы мало плодородны. Реакция в верхних слоях слабощелочная, в нижних — щелочная. |

| Бурые пустынно-степные солонцеватые и солончаковые | На территории Астраханской области | Те же, что и у бурых пустынно-степных; отличие состоит в том, что они формируются на более тяжёлых суглинистых и засоленных породах; в составе растительности преобладает полынь | Гумуса мало, всего 0,5 — 1,5% | В составе почв присутствуют магний и натрий. Верхний горизонт представлен крупнопористой коркой толщиной 2-4 см и бесструктурным слоем палево-бурого цвета. признаки солонцеватости обнаруживаются до глубины 30-40 мм. Реакция щёлочная. |

| Серо-бурые пустынные | В Центральной и Средней Азии | Климат: сухой, резко-континентальный, среднегодовое количество осадков — 80-100 мм; зимой и ранней весной характерно переувлажнение, летом осадков практически не бывает; Материнская порода: глины, известняки, магматические породы, песчаники; Растительность: в основном суккуленты (кактусы, алоэ, агавы), полынь, встречаются водоросли и лишайники | Содержание гумуса — до 1%, естественное плодородие низкое | Процесс почвообразования характеризуется прерывистостью и кратковременностью гумусообразования. Почвы засолены, содержат мало фосфора и азота. Механический состав — от лёгкого песчаного до суглинистого (преобладают супесчаные и легкосуглинистые разновидности). Верхний слой почвы покрыт палево-серой коркой мощностью 3-5 см. В ней скапливается много карбонатов. В нижней части профиля присутствуют гипс и легкорастворимые соли. В короткий весенний период интенсивно развивается флора. Растительные остатки разлагаются за один сезон почти до полной минерализации. В летний период вся биологическая активность в почве затухает. Характерен непромывной водный режим. Влаги в почвах мало. Реакция щелочная. |

| Песчаные пустынные | Покрывают все песчаные пустыни мира | Климат: жаркий и засушливый, влажность воздуха низкая, среднегодовое количество осадков — 100-200 мм, лишь в некоторых регионах Центральной и Средней Азии может достигать 300 мм (в пустынях Южной Африки — 500 мм). Дневная температура — около +50С, ночью обычно падает на 20 градусов. Для этой природной зоны характерны постоянно дующие ветры, песчаные и пыльные бури. Материнская порода: часто карбонатная Растительность: практически нет | Не плодородны | Их часто называют просто песками, а не почвами. К этому типу относятся песчаные почвы, в которых практически не проходят процессы почвообразования. Профиль у них не развит. Покров подвержены сильной ветровой эрозии. Воздушными потоками верхний слой — развиваемые пески — переносится с места на место. Из-за жаркого и сухого климата биологические процессы тут практически не протекают. |

Как мы видим, самыми плодородными покровами этой природной зоны считаются лугово-бурые лесные и луговые полупустынные и пустынные почвы. Также перспективными с точки зрения освоения являются бурые полупустынные покровы. Как еще используются почвы пустынь и полупустынь и для чего они пригодны, мы расскажем в заключительной части нашей статьи.

Использование полупустынных и пустынных почв

Почвы пустынь и полупустынь часто не пригодны для ведения сельского хозяйства. Как мы уже писали выше, они сухие, засоленные, профили у них примитивные и маломощные, содержание гумуса небольшое.

Поэтому их чаще всего применяют в качестве:

- Пастбищ животноводства (овец, козлов, верблюдов, крупного рогатого скота)

- Сенокосов

Также тут добывают нефть, природный газ, уголь, уран, соли, серу и другие природные ресурсы.

Некоторые регионы в этой зоне пригодны для выращивания на них кормовых, зерновых и бахчевых культур. Возможно также возделывание винограда и некоторых овощей. Но в большинстве случае полупустынные и пустынные покровы возможно использовать в сельском хозяйстве только после проведения ряда агрономических мероприятий.

Среди них:

- Интенсивное орошение – для повышения увлажнения почв

- Внесение удобрений – в основном минеральных: азотных и фосфорных

- Планировка местности – для решения проблем ветровой эрозии

Эти мероприятия в комплексе способны значительно увеличить качество покровов, повысить их плодородие. Но они же могут и навредить. Так, например, если полупустынные и пустынные почвы неправильно орошать , не следить за водно-солевым режимом покровов и не оборудовать дренажные системы, они будут копить в себе соли и постепенно засаливаться. И дальнейшее их использование будет невозможным.

В настоящий момент человеком освоено и занято всего лишь 13-14% от общей площади таких почв. Это связано с тем, что данные покровы требуют проведения дорогостоящего орошения. К тому же, далеко не все почвы даже после него будут пригодны для ведения сельского хозяйства. После оборудования регулярного полива обрабатывать можно будет только некоторые типы и подтипы.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)