Mse-Online.Ru

Засоленные почвы

К засоленным относятся почвы, в которых содержатся минеральные соли в количествах, вредных для растений. Угнетение сельскохозяйственных культур начинается при содержании в профиле солей более 0,25 % массы почвы.

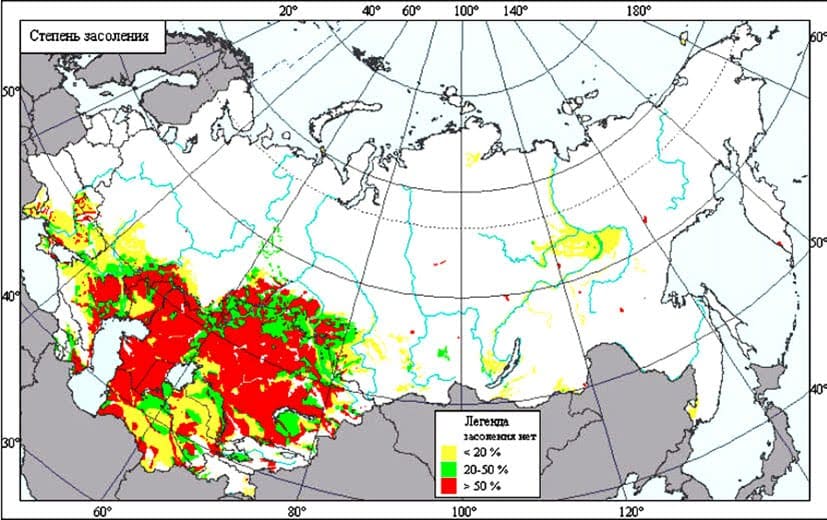

Засоленные почвы не имеют сплошного распространения, а встречаются отдельными пятнами среди основного почвенного типа, образуя с последним комплексы. Распространены они во всех зонах, но наиболее в Казахстане, Средней Азии, Западной Сибири, Среднем и Нижнем Поволжье, на юге Украины.

Образование засоленных почв связано с накоплением солей в грунтовых водах и породах и условиями, способствующими их аккумуляции в почвах.

Значительное количество солей образуется при выветривании пород. Ежегодный приток легкорастворимых солей в океан с суши составляет 2735 млн. т, около 1 млрд. т солей каждый год поступает в бессточные области материков. Много легкорастворимых солей образуется при извержении вулканов.

В перераспределении солей большую роль играют ветер, поверхностные и текущие воды, однако ведущим фактором, который влияет на накопление и перераспределение солей в почвах, является климат. Соотношение количества осадков и испарения, фильтрационные свойства почвы, почвообразующих пород, растворимость солей в различных климатических условиях сильно изменяются, в связи с чем в распределении солей на территории суши отчетливо наблюдается определенная зональность. Концентрация солей в грунтовых водах и почвах увеличивается по мере увеличения засушливости климата. Наиболее высокая концентрация солей отмечается в пустынной зоне и наименьшая — в степной и лесостепной зонах.

Во влажном климате при промывном типе водного режима соли выщелачиваются за пределы почвогрунта и поэтому в почве не накапливаются.

При засушливом климате и выпотном типе водного режима, когда испарение намного превышает количество выпадающих осадков, создаются условия для накопления солей в грунтовых водах и почвообразующих породах. В этих областях в основном и распространены засоленные почвы.

В засушливых пустынных и полупустынных зонах, где нет глубокого промачивания почв, накопление солей может происходить в результате их биогенного накопления, выветривания, почвообразования, а также импульверизации (переноса ветром).

В качественном составе солей по отдельным природным зонам существует определенная закономерность, связанная с особенностями климата, которые влияют на геохимические и биохимические процессы почвообразования.

В лесостепных и степных районах при общем незначительном засолении почв и минерализации грунтовых вод в составе солей преобладают карбонаты и бикарбонаты натрия, встречаются сульфаты, обусловливающие содовый и содово-сульфатный типы засоления почв. Накопление соды в этих зонах связано с меньшей растворимостью ее по сравнению с сульфатами и хлоридами натрия.

В полупустынных и пустынных областях условия благоприятны для образования сульфатов и хлоридов натрия, гипса и нитратов. Иногда возможно образование соды и формирование почв с содовым типом засоления.

Засоленные почвы подразделяют на слабо-, средне- и сильнозасоленные, а также солончаки, солонцы и солоди. Слабозасоленные почвы содержат 0,25—0,4 % водорастворимых солей, среднезасоленные— 0,4—0,7%, а сильнозасоленные — 0,7—0,1%.

К солончакам относят почвы, в метровом профиле которых, начиная с верхнего горизонта, содержится большое количество (более 1 %) водорастворимых солей, подавляющих рост большинства растений. Залегают солончаки по различного рода понижениям — в поймах рек, приозерных впадинах, приморских низменностях, высохших озерах.

Солончаки содержат много (до 25 %) солей на поверхности, что связано с особенностями их образования. Образуются они главным образом при выпотном типе водного режима, когда испарение превышает количество выпадающих осадков. При таком водном режиме происходит непрерывное испарение воды с поверхности почвы и поднятие ее из нижних горизонтов. Если грунтовые воды залегают близко и содержат легкорастворимые соли, то последние передвигаются вместе с водой к поверхности, а после испарения воды накапливаются в верхних горизонтах почвы.

Состав солей различен и зависит от условий образования. Чаще других встречаются солончаки хлоридно-сульфатные, содержащие на поверхности NaCl и Na2S04. В солончаках с засолением NaCl поверхность покрыта коркой. Культурные растения на солончаках не растут. Наиболее вредно для них содовое засоление почвы, когда на поверхности солончака много соды.

Солонцом называют почву, у которой в почвенном поглощающем комплексе иллювиального горизонта содержится более 20 % емкости поглощения обменного натрия.

Распространены солонцы пятнами в поперечнике от нескольких метров до нескольких километров в разных почвенных зонах. Чаще всего они встречаются среди светло-каштановых почв. Верхний горизонт солонцов содержит незначительное количество легкорастворимых солей, а ниже его залегает иллювиальный горизонт с высоким содержанием обменного натрия. Содержание среди поглощенных катионов обменного натрия ухудшает физические и физико-химические свойства почв.

Формируются солонцы при вымывании солей из верхних горизонтов солончаков с преобладающим содержанием солей натрия. Воздействие грунтовых вод обусловливает чередование процессов летнего засоления (поднятия солей по капиллярам вместе с водой) и осенне-зимне-весеннего рассоления. Разложение растительных остатков (полыней, солянок и др.) приводит к биогенному накоплению натрия и поступлению солей натрия в почву при выпадении атмосферных осадков. При образовании солонцов содержание солей натрия остается достаточно высоким, однако ниже порога коагуляции, благодаря чему создаются условия для вытеснения части поглощенных Са и Mg из почвенного поглощающего комплекса натрием.

Название солонцов определяется зональными типами почв, среди которых они встречаются. В зависимости от условий образования каждый тип солонцовых почв подразделяют на три подтипа: 1) луговые, 2) лугово-степные и 3) степные.

Солонцы характеризуются плохими агрофизическими и агрохимическими свойствами и низким естественным плодородием. Из-за набухания солонцового горизонта они слабо пропускают воду, и весной в блюдцах солонцов надолго застаивается вода. Это задерживает полевые работы. Влажные солонцы трудно обрабатывать, так как почва сильно прилипает к отвалам плуга, а сухие солонцы плохо обрабатываются в связи с высокими плотностью и твердостью. Доступной для растений влаги эти почвы содержат мало. Такие неблагоприятные их свойства объясняются высоким содержанием в иллювиальном горизонте обменного натрия, который может достигать до 40 % емкости поглощения и более. Солонцы имеют щелочную или сильнощелочную реакцию. Наименее благоприятными агрономическими свойствами обладают корковые и мелкие солонцы.

Солоди относятся к группе полугидроморфных почв. Распространены в лесостепной и степной зонах и встречаются в замкнутых депрессиях под луговой, лугово-болотной растительностью и заболоченными лесами.

Характерным признаком солодей и осолоделых почв является наличие в верхних горизонтах аморфной кремнекислоты, растворимой в 5 % растворе едкого калия.

Процесс осолодевания и образования свободной кремниевой кислоты происходит в условиях повышенного увлажнения и промывания почв. Такие условия создаются обычно в различного рода понижениях (березово-осиновые колки, поды, лиманы). Профиль солоди резко дифференцирован на генетические горизонты.

Различают следующие подтипы солодей: лугово-болотные, луговые, лугово-степные и дерново-глеевые.

Сельскохозяйственное использование. Полевые, овощные и плодовые культуры неодинаково относятся к засолению почв. Наиболее устойчива к засолению свекла, среднеустойчивы — зерновые, томат, капуста, картофель, морковь, неустойчивы — подсолнечник, зернобобовые, редис, лук, чеснок, огурец. Из плодовых культур к засолению более устойчивы косточковые, менее — семечковые. Но даже солеустойчивые растения переносят сравнительно невысокие концентрации солей. Поэтому чтобы сделать засоленные почвы пригодными под пашню, их предварительно промывают (на 1 га расходуют от 2 до 18 тыс. т воды). Промывные минерализованные воды отводят по дренажным трубам.

Солончаки в районах богарного земледелия используют как пастбища.

Окультуривание солонцов проводят разными способами в зависимости от их свойств, глубины надсолонцового горизонта и района. Мощность надсолонцового горизонта мелких и средних солонцов черноземной зоны, встречающихся небольшими пятнами, увеличивают землеванием. Для этого на западину солонца землеройными машинами сгребают несолонцовую почву с окружающего участка. Затем поверхность поля выравнивают.

Наиболее эффективный прием окультуривания солонцов — гипсование, то есть внесение гипса (на 1 га его вносят от 3 до 25 т). После гипсования проводят глубокую вспашку для перемешивания гипса, надсолонцового и солонцового горизонтов. Внесенный кальций вытесняет из почвенного поглощающего комплекса (ППК) обменный натрий.

Для каждой зоны разработаны свои рекомендации по окультуриванию солонцовых почв.

Источник

Засоление почв

Обильное накопление солей в верхнем плодородном слое – это засоление почв, смертельное для растений и мелкой фауны явление. Проблема с каждым годом становится актуальнее, уже сейчас 25% земли постепенно превращается в бесплодные солончаки.

Что такое засоление почв

Это постепенное накопление в поверхностном почвенном пласте карбонатных, хлоридных и сульфатных солей в таком количестве, что развитие растительности становится невозможным. Всего 0,1% минеральных соединений в сухом весе почвы – фактор, что делает территорию непригодной для сельскохозяйственного использования.

Засоленный грунт называется солончаком. Засоление – характерный процесс на территории с жарким климатом и малым количеством осадков. Особенно подвержена засолению природная зона пустынь. На эксплуатируемых территориях засоление происходит в низменностях, там, где практикуется искусственное орошение.

Соленые почвы покрывают большие площади Средней Азии, юга Казахстана, западных гористых зон США, австралийских, южноамериканских и североафриканских пустынь и полупустынь. На территории России засоление прогрессирует на юге Сибири, алтайских предгорьях, в нижнем Поволжье. На 1/5 российских сельхозугодий отмечается повышенное содержание солей, что в большинстве случаев обусловлено ошибками земледелия.

Причины

По причине возникновения засоление почвы бывает:

- первичным – вызванным естественными процессами;

- вторичным – обусловленным действиями человека.

Первый вид засоления происходит там, где действуют факторы разрушения плодородной почвы: погода преимущественно жаркая, осадки отмечаются редко, а у подземных вод, что залегают близко к почвенной поверхности, повышенная минерализация. Осадки настолько редки, что почвенной влаги недостаточно для вымывания соли в нижние горизонты.

Климатические условия способствуют нагреванию поверхностного слоя почвы, в итоге влага испаряется, устремляется вверх с грунтовых вод. После испарения воды на почвенной поверхности остается солевой концентрат, цвет которого определяется минералами, что содержатся в подземных водах.

Особенно активно засоление почвы происходит на территориях с неровным рельефом, где невысокие холмы сменяются неглубокими низинами. На вершинах солевой концентрат накапливается быстрее, образует пятна, поскольку на возвышенностях влага быстрее испаряется.

Вторичное засоление – это следствие неграмотного орошения земли на территории, предрасположенной к образованию солончаков. Из-за чрезмерного полива избыток влаги просачивается вниз, соединяется с подземными водами, насыщенными минералами. Солевой концентрат, разбавленный водой, продвигается в верхний почвенный пласт. Такое происходит, когда угодья поливают не из глубоких скважин, где минерализация слабая, а из поверхностных источников.

Второй антропогенный фактор засоления – избыточное применение минеральных удобрений. Растения не могут поглотить все вещества, те накапливаются на почвенной поверхности.

Виды засоления почвы

По степени накопления солей почвы бывают:

- слабозасоленными – количество урожая снижается на 25%;

- среднезасоленными – 50%;

- засоленными – 75%;

- сильнозасоленными – полная гибель урожая неизбежна.

Выделяют следующие виды почв по глубине солевого пласта:

- солончаки – до 0,3 м;

- солончаковатые – 0,3-0,8 м;

- глубоко солончаковатые – 0,8-1,5 м;

- глубоко засоленные – от 1,5 м.

По солевому составу процесс бывает:

- сульфатным – MgSO4 и NaSO4;

- хлоридным – NaCl и MgCl2;

- карбонатным – Na2CO3 и NaHCO3 – самые вредные для растений соли.

Последствия

Для слаборазвитых стран Африки и Средней Азии засоление – экологическая катастрофа. Засоленную территорию невозможно использовать для хозяйственных целей, даже самые неприхотливые растения не выживут.

Соль в высокой концентрации – смерть для растительного организма. Осмотическое давление минерального раствора выше давления растительных соков, из-за чего снижается количество поглощаемой корневой системой влаги. Нарушается транспирация – движение жидкости от корней по сосудам растительных тканей с дальнейшим испарением через листья и стебли. Происходит сбой процессов метаболизма, в клетках не образуются сахара. Итог – усыхание растения.

Негативное влияние засоления на фауну не менее сильное, чем на флору. В соленой почве не выживают насекомые, черви, бактерии, существование которых необходимо для поддержания экосистемы.

Засоленную территорию аграрии обычно забрасывают. А соль продолжает накапливаться. В результате образуется соленое озеро. И число таких озер на планете растет ускоренными темпами.

Борьба с засолением почв

Возврат уровня подземных вод в изначальное состояние и уменьшение испарения влаги – меры, что помогают пусть не остановить, но задержать почвенную деградацию. Сегодня ученые и аграрии применяют несколько способов предотвращения распространения солончаков:

- Вымывание соли – мероприятие, при котором 1 м2 площади заливают минимум 100 л воды. Огромный объем жидкости очищает почву от минеральных излишков. Метод актуален только для больших незасеянных пространств, иначе растения просто сгниют.

Наука предоставила современным аграриям много способов восстановления плодородия. Нужно лишь не игнорировать процесс засоления почвы, действовать ответственно, приложить время и средства для искоренения проблемы на начальном этапе.

Источник