Оценка уровня засоренности

Между затратами на гербицидные препараты и урожайностью связь прямая: чем выше затраты, тем выше урожайность

Принимая решение об обработке полей, надо учитывать сразу несколько факторов. Один из них — экономический, связанный с окупаемостью затрат на проведение химобработок. Кроме этого, учитывают количество и видовой состав сорной растительности, стадии развития сорняков, возможную чувствительность культуры к тем или иным гербицидам в различные фазы своего развития, структуру севооборота и другие факторы.

Учет засоренности посевов проводят ежегодно, выбирая для обследования время, когда достаточно развились и хорошо заметны наиболее злостные сорняки. Лучший срок учета засоренности полей, занятых зерновыми и пропашными культурами, — за 2—3 недели до их уборки. Засоренность паровых и пропашных полей определяют также перед каждой механической и химической обработками, чтобы судить о необходимости этих мероприятий.

Существует несколько методов учета засоренности посевов. В производстве наиболее приемлем глазомерный метод, в основе которого лежит соотношение количества сорных и культурных растений на единице площади сплошных рядковых посевов. Поле проходят по диагонали, оценивая на глаз степень засоренности культуры по 4-балльной шкале. Засоренность считают слабой, если встречаются единичные сорняки на квадратном метре посевов. Такую засоренность оценивают в 1 балл. При средней засоренности (2 балла) сорняков на квадратном метре может быть до 15, то есть в 4 раза меньше, чем культурных растений. Когда на поле поровну сорных и культурных растений, ставят 3 балла и считают засоренность сильной. Наконец, при очень сильной засоренности сорняков больше, чем культурных растений. Это соответствует 4 баллам засоренности.

Общий балл засоренности выводят как среднюю величину из нескольких оценок по диагонали поля. В таблицу учета сорняков заносят также баллы засоренности поля по каждой из 3—4 биологических групп наиболее распространенных сорных растений и отмечают самую многочисленную группу. На основании этих материалов составляют карту засоренности полей. Более точные учеты засоренности выполняют количественным или количественно-весовым методом. В первом случае учитывают число культурных и сорных растений в среднем на одном квадратном метре площади, а во втором — и массу сорняков с этой площади после высушивания.

По результатам оперативного обследования уточняют видовой состав сорняков и определяют площадь полей для обработки гербицидами.

Источник

Mse-Online.Ru

Методы учета засоренности посевов

Для разработки и осуществления планомерных мероприятий по борьбе с сорной растительностью необходимо в каждом предприятии систематически проводить обследование и учет засоренности полей севооборотов, а также других сельскохозяйственных угодий.

Засоренность полей изменяется под влиянием многих причин, в том числе агротехнических мероприятий. Поэтому обследование полей на засоренность необходимо проводить ежегодно. Эта работа выполняется два раза в год: в начале лета для учета наличия ранних сорняков и в конце лета — поздних, яровых, озимых зимующих, двухлетних и многолетних сорняков. Учет сорняков следует проводить перед прополкой.

В результате обследования и учета дается оценка засоренности полей по количеству (в баллах) растений на 1 кв. м, по массе (сырая, воздушно-сухая, абсолютно сухая) в граммах на 1 кв. м, по проективному покрытию, т. е. доля поверхности почвы, занимаемой горизонтальной проекцией надземных частей растений, выраженной в процентах. Для подсчета сорняков обычно пользуются рамочками разного размера — 0,1; 0,25; 0,50; 1 кв. м и более.

Наиболее часто используются следующие методы учета засоренности полей: глазомерный (визуальный), количественный и количественно-массовый.

Глазомерный метод разрабатывался многими учеными, но наибольшее распространение получил метод А. И. Мальцева. В основе его лежит соотношение количества сорных и культурных растений на единице площади сплошных рядковых посевов.

Глазомерная оценка засоренности полей используется в производственных условиях на больших площадях.

С 1982 г. применяются единая для всей страны методика оценки засоренности сельскохозяйственных угодий и методика картирования сорнополевой растительности.

Техника определения засоренности угодий включает: 1) основное сплошное обследование; 2) оперативное обследование.

Основное сплошное обследование. Каждое поле (участок) проходят по наибольшей диагонали и через равные расстояния накладывают рамку размером 50×50=0,25 м2. Количество проб: на площади до 50 га —10 точек, от 50 до 100 га—15, свыше 100 га — 20 точек. Внутри рамки подсчитывают общее количество сорняков и каждого вида в отдельности. Результаты подсчета заносят в форму.

Сорняки, не попавшие в рамку, но имеющиеся на поле, особенно вредоносные и карантинные, также фиксируют. Неизвестные обследователю сорняки заносятся в строку «Прочие виды».

Обследованные площади группируются по степени засоренности (по количеству сорняков на 1 м2): до 5; 6—15; 16—50; 51— 100; более 100.

Ведомости первичного учета засоренности по каждому полю хранятся у главного агронома хозяйства не менее 10 лет и служат источником информации о динамике засоренности полей.

Материалы основного обследования используются для разработки комплексных мер борьбы с сорняками и заказа пестицидов.

Районные объединения «Сельхозхимия» выделяют и поставляют гербициды хозяйствам только при наличии ведомости учета засоренности полей.

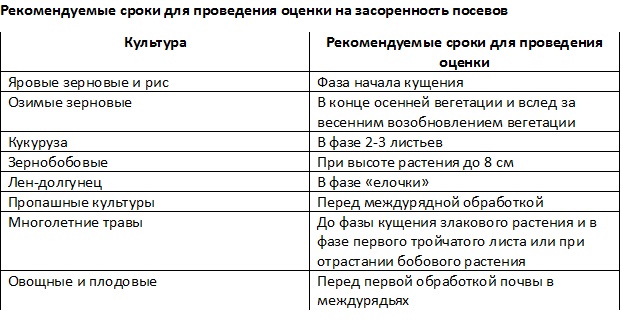

Оперативное обследование на засоренность полей проводится визуально перед началом работ по борьбе с сорняками в следующие сроки: яровых зерновых культур и риса — в фазе начала кущения; озимых зерновых — в конце осенней вегетации и вслед за возобновлением вегетации; кукурузы — в фазе 2—3 листьев; зерновых бобовых — при высоте до 8 см; льна-долгунца — в фазе «елочки»; суданки, могара — в фазе кущения; пропашных культур — перед прополкой, т. е. междурядной обработкой; многолетних трав — до фазы кущения злакового растения и в фазе первого тройчатого листа или при отрастании бобового растения; чистых паров и необрабатываемых земель — при массовом появлении сорняков; в плодоовощных насаждениях — перед первой обработкой почвы в междурядьях.

По результатам оперативного обследования уточняются видовой состав сорняков, площадь полей для обработки гербицидами или для борьбы с ними другими методами.

Полученные результаты сплошного основного обследования полей на засоренность представляют огромную производственную ценность для планирования мероприятий по борьбе с засоренностью посевов.

Данные учета засоренности оформляются в виде карт (картограмм) засоренности полей севооборотов хозяйства с подробным описанием характера и степени засоренности каждого поля в отдельности.

Решающее значение в оценке и контроле за изменением засоренности посевов принадлежит систематически составляемым картам на протяжении ряда лет. Сопоставление данных засоренности каждого поля минимум за последние 3—5 лет характеризует динамику количественного и видового состава засоренности посевов независимо от погодных условий отдельных вегетационных периодов, которая фиксируется в книге истории полей.

Ежегодное обследование полей на засоренность и составление картограмм с пояснительной запиской и приложением гербария сорняков к ней — неотъемлемая профессиональная обязанность агронома.

Кроме глазомерного и количественного методов учета засоренности полей в научно-исследовательских учреждениях применяется более точный и детальный количественно-весовой метод. Сущность его состоит в том, что на делянках полевого опыта по изучению, например, изменения засоренности посева под влиянием применения гербицидов или новых приемов обработки почвы в борьбе с сорняками, в пробе (рамочка 0,25 м2) не только подсчитываются количество сорняков, но и их масса. Для этого сорняки подрезают на уровне почвы и взвешивают в сыром, а затем — в высушенном виде.

Засоренность почвы семенами и вегетативными органами размножения учитывается особыми методами.

Для определения запаса семян сорняков специальным буром с известным диаметром с нужной глубины пахотного слоя (0— 10; 10—20; 20—30 см) берут почвенный образец, который доставляют в лабораторию. С использованием тяжелого раствора можно отделить семена сорняков от почвенной массы, а затем, определив площадь режущей части бура и коэффициент пересчета на 1 м2, рассчитать запас семян сорняков в том или другом слое вначале на 1 м2, а затем на 1 га.

Запасы вегетативных органов размножения сорняков определяются на пробных площадках (на одной четвертой или на одной шестнадцатой квадратного метра) путем осторожного откапывания, извлечения, например, корневищ и очищения их от приставшей почвы. Затем ведутся подсчеты: масса корневищ, количество почек или глазков на корневищах, а также протяженность их по отдельным слоям почвы в пересчете на 1 га.

В целях предупреждения возможного заноса семян сорняков на поля вместе с семенами высеваемых культур, а также получения высококачественной продукции необходимо определять засоренность семенного материала всех сельскохозяйственных культур, продовольственной и технической продукции растениеводства. Для этого существуют специальные государственные стандарты на качество семенного материала, продовольственного зерна и т. д.

Для того чтобы продукция отвечала требованиям стандарта, ее необходимо путем соответствующей очистки или обработки довести до требуемых кондиций. Так, посевной материал зерновых культур очищают на зерноочистительных машинах по различным показателям формы зерновок: по толщине (на решетах с продолговатыми отверстиями); по ширине (с круглыми отверстиями); по длине (на триерах) и т. д. Соответствующие требования предъявляются и к продовольственной растениеводческой продукции.

Источник

Методы учета степени засоренности полей и почвы

Методы учета степени засоренности полей и почвы

При интенсивном земледелии и проектировании новых севооборотов необходимо учитывать степень засоренности полей и почвы. Успешное выполнение данной работы зависит от систематического обследования сельскохозяйственных участков и составления специальных карт учета засоренности. Существует два метода учета засоренности почвы: глазомерный и количественно-весовой.

При глазомерном методе поле обходят по границам и диагоналям и на глаз определяют степень засоренности, используя при этом четырехбалльную систему. Это наиболее простой и поверхностный метод учета.

1 балл – сорняки, встречающиеся в посевах единицами;

2 балла – сорняки малочисленные, но не единичные;

3 балла – сорняки, произрастающие в посевах в большом количестве, но не превосходящем количество культурных растений;

4 балла – сорняки, количественно преобладающие над культурными растениями.

Более точный результат показывает количественно-весовой метод. В этом случае по диагонали поля через каждые 50-100 м накладывают рамки размером 1 м 2 . С этих площадок снимают растения, затем подсчитывают количество сорняков и определяют их вес. При этом желательно знать видовой состав сорняка. Подсчет и взвешивание многолетних и однолетних растений проводят отдельно. В группе многолетних растений отдельно отбирают корневищные и корнеотпрысковые сорняки, которые считаются наиболее злостными и трудновыводимыми засорителями полей. Для их искоренения обычно используются специальные меры борьбы.

На основании полученных данных составляют карту степени засоренности полей. На ней однолетние растения помечают краской желтого цвета или точечной штриховкой, корневищные многолетние сорняки – зеленым цветом или горизонтальной штриховкой, корнеотпрысковые – красным цветом или вертикальной штриховкой. На некоторых участках плана помечают условными обозначениями преобладающие здесь группы сорных трав и указывают среднее их количество, которое приходится на 1 м 3 . Помимо этого, указывается количество других встречающихся здесь сорняков.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

II. О местоположении, степени влажности и защите плодовых садов

II. О местоположении, степени влажности и защите плодовых садов Вопрос о местоположении сада весьма важен для успеха плодоводства. Плодовые сады вообще резко отличаются от огородов в этом отношении. Огороды весьма удобно помещаются во влажных долинах. Плодовые же сады,

Можно ли в качестве удобрения использовать «отсад» полей орошения

Можно ли в качестве удобрения использовать «отсад» полей орошения Совет № 54 «Отсад» – это осадки сточных вод полей орошения. Питательные вещества в них находятся в слабоусвояемой форме. В качестве удобрения «отсад» можно вносить в количестве 10 кг на

Методы борьбы

Методы борьбы Обязательным условием получения здоровой продукции служит, прежде всего, непосредственное уничтожение отдельных стадий вредителей овощных и зеленных культур, а также создание преград, препятствующих попаданию вредных насекомых на другие растения.Важно

Меры по предупреждению засоренности полей

Меры по предупреждению засоренности полей Большое значение в предотвращении засоренности угодий имеет своевременное и качественное проведение уборки урожая.Значительная роль также отводится карантинным противосорняковым мероприятиям. Сорняки, входящие в группу

Меры по снижению засоренности органических удобрений

Меры по снижению засоренности органических удобрений Органические удобрения играют все большую роль в интенсивном земледелии. Особенно широко они используются в нечерноземных районах, где распространена дерново-подзолистая почва.Агротехнические нормы допускают

Биологические методы

Биологические методы При биологическом методе используются вирусы, бактерии, грибы, насекомые, клещи, нематоды, рыбы, птицы, грызуны, растения и другие живые организмы с целью избирательного истребления сорной растительности, которое не наносит ощутимого вреда урожаю

Характеристика гербицидов, используемых в борьбе с засоренностью полей

Характеристика гербицидов, используемых в борьбе с засоренностью полей Рассмотрим разработанные за последнее время наиболее распространенные и эффективные гербициды.DUAL GOLD 960 EC – избирательный довсходовый гербицид для защиты сахарной свеклы, подсолнечника, сои и рапса

Методы выращивания растений

Методы выращивания растений Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания. На этот выбор влияет и

Степени зрелости плодов и овощей

Степени зрелости плодов и овощей Один из самых важных моментов уборки урожая – правильное определение степени зрелости плодов. Преждевременный или, напротив, слишком поздний сбор может существенно ухудшить качество продукции и снизить ее устойчивость к условиям

Методы культивирования

Методы культивирования Для выращивания вешенок можно использовать любой целлюлозосодержащий материал: солома, опилки деревьев лиственных пород, бумага подходят для этой цели. Существующие методики позволяют культивировать вешенки как в специальных помещениях, так и

Источник