Зависимость липкости почвы от влажности

Глава 5. ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА ПОЧВ

Свойства почвы как единого физического тела во многом определяются составом, соотношением, взаимодействием и динамикой твердой, жидкой, газообразной и живой фаз. В этом аспекте особую роль играют физические свойства почвы. К ним относятся общие физические, физико-механические, водные, воздушные, тепловые свойства, структура. Физические свойства влияют на характер почвообразовательного процесса, плодородие почвы и развитие растений.

§1. Общие физические свойства

К общим физическим свойствам относятся плотность почвы, плотность твердой фазы и порозность.

Плотность почвы (объемная плотность, плотность сложения) – вес в граммах 1 см 3 почвы в естественном сложении (вместе с почвенным воздухом). Плотность почвы характеризует взаимное расположение почвенных частиц и агрегатов. Поскольку в объем почвы входят имеющиеся в ней поры, плотность почвы будет всегда меньше плотности твердой фазы. Обозначают dV, выражают в т/м 3 или г/см 3 и рассчитывают:

где m – масса почвы в г, V – объем почвы в см 3 .

Плотность почвы зависит от гранулометрического и минерального состава, структуры, содержания гумуса и обработки почвы. От плотности почвы зависят поглощение влаги, воздухообмен, жизнедеятельность биоты и развитие корневых систем. Гумусовые горизонты характеризуются небольшой плотностью: для дерново-подзолистых почв – 1,1 – 1,2; подзолистых – 1,4 – 1,45; черноземов – 1,0 – 1,15; в болотных торфяных почвах и лесных подстилках – 0,15 – 0,40 г/см 3 . В подзолистых горизонтах она составляет 1,4 – 1,6, в иллювиальных – возрастает до 1,50 – 1,70, в материнской породе – 1,40 – 1,60 г/см 3 . Самый плотный – глеевый горизонт – 1,90 г/см 3 . Рыхлый после обработки пахотный слой постепенно уплотняется и через некоторое время приобретает определенную плотность, мало изменяющуюся во времени. Однако уплотнение почвы приводит к резкому снижению урожайности культур. Сильно уплотненная почва в сухом состоянии оказывает большое сопротивление почвообрабатывающим орудиям, угнетающе действует на развитие корневой системы растений, во влажном – характеризуется неблагоприятным соотношением воды и воздуха. Плотная почва обладает низкой водопроницаемостью, что вызывает процессы эрозии.

Предложена следующая шкала оптимальных показателей объемной плотности почвы (А.Г.Бондарев, 1985): глинистые и суглинистые – 1,00 – 1,30; легкосуглинистые – 1,10 – 1,40; супесчаные – 1,20 – 1,45; песчаные – 1,25 – 1,60; торфяные – 0,2 – 0,4 г/см 3 .

Для пропашных сельскохозяйственных культур оптимальная плотность почв равна 1,0 – 1,2, для культур сплошного сева может быть 1,3 – 1,4 г/см 3 .Оценка плотности суглинистых и глинистых почв с точки зрения ее окультуренности (по Н.А.Качинскому) приведена в таблице 4.

Плотность твердой фазы (удельная плотность) – это масса (m) 1 см 3 твердой фазы сухой почвы (VS) (без почвенного воздуха). Обозначается D или d, выражается в т/м 3 или г/см 3 , рассчитывается по формуле:

Её величина зависит от природы и соотношения минералов, из которых состоит почва, содержания в ней органических веществ и характеризует среднюю плотность почвенных частиц. Может колебаться в пределах от 2,2 до 3,1 г/см 3 . Плотность гумуса 1,20 – 1,40 г/см 3 . В верхних горизонтах в зависимости от содержания органического вещества удельная плотность может быть 2,40 – 2,60, в черноземах – 2,2 г/см 3 . В минеральных горизонтах плотность твердой фазы почвы составляет: в подзолистых – 2,5 – 2,6, иллювиальных – возрастает до 2,7 – 3,0 (много оксидов железа), материнской породе – 2,6 – 2,8 г/см 3 . Самые лёгкие – торфяники, их плотность 1,4 – 1,8 г/см 3 в зависимости от степени разложения торфа. Таким образом, чем больше почва содержит органического вещества, тем меньше ее плотность.

Оценка почв по показателю плотности

Плотность почвы, г/см 3

Почва вспушена или богата органическим

Типичные величины для культурной и

Пашня сильно уплотнена

Типичные величины для подпахотных горизонтов различных почв (кроме черноземов)

Сильно уплотненные иллювиальные горизонты

Плотность твердой фазы в определенной степени служит признаком, по которому можно судить о минералогическом составе, содержании органического вещества, её используют для расчета порозности и скорости падения частиц по формуле Стокса при анализе механического состава почв.

Пористость (порозность, скважность) –это суммарный объем всех пор между частицами твердой фазы почвы. Обозначают P и определяют расчетным путем по соотношению показателей плотности почвы (dV) и плотности твердой фазы (D), выраженному в процентах:

Пористость зависит от гранулометрического состава, структуры, плотности. В пахотных почвах пористость обусловлена обработкой и приемами окультуривания, при рыхлении – увеличивается, при уплотнении – уменьшается. Размеры пор, в совокупности образующих общую пористость почвы, варьируют от тончайших капилляров (для воды) до более крупных промежутков (для воздуха), которые не обладают капиллярными свойствами (должны составлять не менее 20 – 25 % от общей пористости).

Общая пористость почвы колеблется от 25 % (глина) до 90 % (торф). В культурной песчаной почве она равна 45 – 50 %, черноземах – достигает 60 – 63 %, вниз по профилю (кроме торфяников) она уменьшается. Оценка общей пористости (по Н.А.Качинскому) приведена в таблице 5.

Оценка почв по показателю пористости

Почва вспушена – избыточно пористая

Культурный пахотный слой

Неудовлетворительная для пахотного слоя

Характерна для уплотненных

Пористость – одно из важнейших свойств почвы. С ней связаны интенсивность и глубина фильтрации, водопроницаемость и водоподъемная способность, влагоемкость и воздухоемкость, процессы испарения на орошаемых землях. От порозности в значительной степени зависит плодородие почв.

§2. Физико-механические свойства почв

Физико-механические свойства почв по сравнению с физическими имеют более широкое использование не только в почвоведении, но и в грунтоведении, строительстве. К ним относятся: пластичность, липкость, набухание, усадка, связность, твердость и удельное сопротивление.

Пластичность – свойство почвы изменять свою форму под влиянием внешней силы без разрушения и сохранять ее после устранения воздействия. Это свойство имеет только влажная почва в определенном диапазоне влажности, т.е. есть верхний и нижний предел пластичности, разность между которыми называется числом пластичности – величина пластичности. Чем больше это число, тем более пластична почва. Песок имеет число пластичности 0, супесь – 1 – 7, суглинок – 7 – 17, глина – более 17. Пластичность обусловливается главным образом количеством глинистых частиц и составом поглощенных оснований (наибольшей пластичностью обладают глинистые солонцы, содержащие более 25 % обменного натрия, наименьшей – почвы, содержащие много кальция и магния), органическое вещество уменьшает пластичность.

Липкость – способность почвы прилипать к соприкасающимся с нею предметам, измеряется усилием, требующимся для отрыва от почвы прилипшей к ней пластины, и выражается в г/см 2 . Прилипание почвы к рабочим частям и колесам машин увеличивает тяговое сопротивление и ухудшает качество обработки почвы.

Липкость почвы зависит от ее гранулометрического и минералогического состава, от структуры и влажности. Сухие почвы не обладают липкостью. С повышением влажности до определенного предела (80 % от полной влагоемкости) липкость увеличивается, а далее уменьшается вследствие нарушения сцепления между частицами почвы. Чем больше глинистых частиц, тем липкость больше. Почвы глинистые и бесструктурные прилипают сильнее, чем легкие по гранулометрическому составу или структурные глинистые. Почвы по липкости делят на: предельно вязкие (> 15 г/см 2 ), сильновязкие (5 – 15), средневязкие (2 – 5) и слабовязкие ( 2 ).

На величину липкости влияет состав поглощенных оснований: с увеличением насыщенности почвы кальцием она уменьшается, а с возрастанием насыщенности натрием резко увеличивается. Поэтому почвы высокогумусированные, с достаточным количеством оснований (дерновые, черноземы) не обладают липкостью даже при высоком увлажнении.

Набухание – увеличение объема почвы при увлажнении. Способность почвы к набуханию связана с гранулометрическим, минералогическим и химическим составом, а также с их начальной плотностью. Набухание обусловлено образованием на поверхности почвенных частиц оболочек рыхло связанной воды, в результате этого ослабевают силы сцепления и увеличиваются расстояния между частицами, что приводит к возрастанию общего объема почвы.

Набухание характерно для минеральных илистых частиц и органических коллоидов, поэтому глинистые почвы больше подвержены этому свойству. Сильно набухает минерал монтмориллонит и практически не набухает каолинит. При насыщении почв одновалентными основаниями, особенно натрием, оно достигает 120 – 150 %, а при насыщении двух- и трехвалентными катионами значительного набухания не наблюдается, поэтому даже песчаные почвы могут набухать, если насытить их почвенный поглотительный комплекс натрием.

Усадка – уменьшение объема почвы или грунта при высыхании. Она зависит от тех же факторов, что и набухание. Чем сильнее набухание, тем сильнее усадка почвы. Усадку можно охарактеризовать степенью изменения объема, а также влажностью, при которой усадка прекращается (предел усадки). В результате сильной усадки в почве образуются трещины, происходит разрыв корней растений, усиливается испарение влаги из почвы.

Энергетические затраты на обработку почвы и износ сельскохозяйственных машин и другие показатели обусловливаются связностью и твердостью почвы.

Связность – способность почвы сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить почвенные частицы, выражается в г/см 2 .Она вызвана силами сцепления между частицами почвы. Связность обусловлена гранулометрическим и минералогическим составом, структурностью и влажность, содержанием гумуса, составом обменных оснований.

Наибольшую связность в сухом состоянии имеют глинистые бесструктурные почвы, наименьшую – песчаные и супесчаные почвы. Связность возрастает при насыщении почвы ионами натрия, при оструктуривании – снижается. Влияние органического вещества двояко: на песчаных почвах гумус увеличивает связность, на глинистых – снижает за счет увеличения структурированности и снижения площади соприкосновения. Связные почвы лучше противостоят эрозии, но при увеличении ее повышается удельное сопротивление обработке.

Твердость – это сопротивление, которое оказывает почва проникновению в нее под давлением различных тел, выражается в кг/см 3 . На величину твердости влияют те же характеристики, что и на связность. Почвы с высоким содержанием гумуса, насыщенные кальцием и имеющие хорошую комковато-зернистую структуру, не обладают высокой твердостью и связностью.

Высокая твердость – признак плохих физико-химических и агрофизических свойств почв. При высокой твердости снижается прорастание семян, затрудняются проникновение корней в почву и развитие растений вследствие неблагоприятного водного, воздушного и теплового режимов. Твердость – важная технологическая характеристика почвы. Твердость прямо пропорциональна удельному сопротивлению почвы при обработке орудиями, а следовательно, больше и энергозатраты. Удельное сопротивление – это физическое усилие, которое затрачивается на подрезание пласта, его оборот и трение о рабочую поверхность плуга. Удельное сопротивление зависит от физико-механических свойств почвы и колеблется в пределах от 0,2 до 1,2 кг/см 2 .

§3. Спелость почвы

Спелость почвы – это такое состояние почвы, при котором она имеет высокую микробиологическую активность и лучше всего подвергается обработке при наименьшем тяговом усилии. Является важным технологическим свойством почвы. Различают физическую и биологическую спелость.

Под физической спелостью почвы понимают ее подготовленность к обработке. Она соответствует влажности, при которой почва не прилипает к почвообрабатывающим орудиям и крошится на комки с образованием прочных агрегатов (эта влажность достигается при содержании влаги от 60 – 90 % их полевой влагоемкости). Влажность, при которой почва находится в состоянии спелости, зависит от гранулометрического состава, поглощенных оснований и гумусированности почв. Легкие песчаные и супесчаные и более гумусированные почвы раньше других готовы для обработки весной.

Биологическая спелость – состояние почвы, показывающее ее готовность к посеву, характеризующееся оптимальным прогреванием и состоянием микробиологической активности. Наилучшим состоянием спелости считается такое, когда физическая и биологическая спелости совпадают.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Липкость

Липкость оказывает отрицательное влияние на условия обработки, если состояние влажности и повышенная пластичность почвы вызывают ее прилипание к рабочим частям сельскохозяйственных машин. При этом увеличивается тяговое сопротивление и ухудшается качество обработки почвы. Липкость зависит от гранулометрического, минералогического и химического составов почвы, ее структурности и состава обменных катионов. Наибольшей липкостью обладают тяжелые бесструктурные и слабоострук-туренные почвы; насыщенность ППК ионом кальция снижает липкость, а внедрение в ППК иона натрия увеличивает ее.[ . ]

Липкость (или прилипание) — свойство влажной почвы прилипать к другим телам. Липкость отрицательно влияет на технологические свойства почвы — прилипание почвы к орудиям и ходовым частям машины увеличивает тяговое сопротивление и ухудшает качество обработки.[ . ]

Липкость характеризует способность осадка пластичной консистенции прилипать к различным предметам. Силы адгезии и когезии играют немаловажную роль при отжиме осадка диафрагмой. Многие осадки обладают повышенной адгезией к резине и при отжиме диафрагмой частично или полностью прилипают к последней (например, на фияьтр-прессе ФПАКМ). В этом случае осадок невозможно выгрузить из фильтра.[ . ]

Липкость — способность почвы прилипать к соприкасающимся с нею предметам: рабочим частям и колесам почвообрабатывающих орудий и машин. Проявляется она тогда, когда сцепление между почвенными частицами меньше, чем между почвой и соприкасающимися с ней предметами. Прилипание почвы к рабочим частям сельскохозяйственных орудий вызывает часто настолько значительное сопротивление, что работа протекает с большой затратой энергии.[ . ]

Липкостью называют способность почвы прилипать к соприкасающимся с ней предметам. Она зависит от механического состава, структуры и влажности почвы и оказывает заметное влияние на качество выполнения полевых работ. По Н. А. Качинскому, оптимальная влажность почвы для ее обработки на 2—3% меньше влажности начала прилипания почвы к металлу.[ . ]

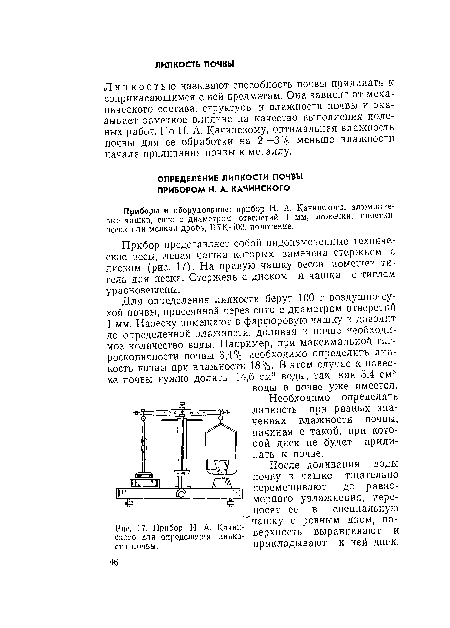

Для определения липкости пользуются приборами В. В. Охотина, Н. А. Качинского и других.[ . ]

Необходимо определять липкость при разных значениях влажности почвы, начиная с такой, при которой диск не будет прилипать к почве.[ . ]

Добавка 0,5-2,0 % смазки снижает липкость глинистой корки в 2-4 раза.[ . ]

Свойство многих жиров обладать «липкостью», а часто и высокой вязкостью позволило использовать их для производства консистентных смазок, которые представляют собой растворы натриевых и кальциевых мыл жирных кислот в некоторых минеральных смазочных маслах. Эти смазки применяют для тяжело нагружаемых механизмов, работающих под большим давлением или при высоких температурах.[ . ]

Ход определения. Для определения липкости берут 100 г воз-душно-сухой почвы, просеянной через сито с диаметром отверстий 1 мм. Навеску помещают в фарфоровую чашку и доводят до определенной влажности, доливая к почве необходимое количество воды. Например, при/максимал-ьной/гигроскопичности почвы 3,4 % необходимо определить липкость почвы при влажности 18 %. В этом случае к навеске почвы нужно долить 14,6 см воды, так как 3,4 см3 воды в почве уже имеется. Необходимо определять липкость при разных значениях влажности почвы, начиная с такой, при которой диск не будет прилипать к почве.[ . ]

Результаты измерений при определении липкости почвы заносят в таблицу 9.[ . ]

Р. П. Заднепровский установил усиление липкости грунтов (суглинка)—их прилипание к твердым поверхностям в том случае, когда грунты были увлажнены омагниченной, а не обычной водой [105]. Число подобных наблюдений достаточно велико. С этими результатами согласуются и результаты исследований влияния магнитной обработки на процесс коагуляции синтетического латекса [24, с. 190—194]. Подобные результаты получены Н. И. Елисеевым, Н. В. Кирбитовой и Н. Г. Пирамидиной при изучении коагуляции осадков в растворах нитрата свинца, сульфатов цинка и меди и едкого кали после их магнитной обработки (рис. 37) [106]. Большинство перечисленных опытов проведено с суспензиями, твердая фаза которых практически немагнитна, и поэтому нельзя объяснять слипание частиц их намагничиванием.[ . ]

| Прибор Н. А. Качииского для определения липкости почвы. |  |

К физико-механическим свойствам почвы относятся пластичность, липкость, набухание, усадка, связность, твердость и сопротивление при обработке. Физико-механические свойства имеют важнейшее значение для оценки технологических ее свойств, т. е. различных условий обработки, работы посевных и уборочных агрегатов.[ . ]

Песок, пошедший на отрыв диска от почвы, взвешивают и рассчитывают липкость (в г/см2 ) делением массы песка на площадь диска.[ . ]

На основании полученных материалов составляют таблицу и график динамики липкости почвы в зависимости от ее влажности. По оси ординат откладывают липкость в г/см2 (кПа), оси абсцисс — относительную влажность.[ . ]

Величина коэффициента трения возрастает с увеличением влажности до появления липкости. Она выше на глинистых и бесструктурных почвах, ниже — на песках. Определение величины коэффициента трения f Н. В. Щучкин производил с помощью сконструированной им горки с металлической шлифованной поверхностью, угол наклона которой в момент начала скольжения по ней почвы характеризовал величину коэффициента трения. Для этих же целей используют прибор Си-неокова.[ . ]

Для изучения в лаборатории коэффициента фильтрации и других водных свойств, динамики липкости и твердости берут монолиты. Эти работы выполняют специально оснащенные экспедиционные отряды.[ . ]

По полученным данным строят график, откладывая по оси абсцисс значения влажности почвы, а по оси ординат— липкость почвы (в г/см2). Пределы пластичности показывают на графике вертикальными линиями, соответствующими влажности нижнего и верхнего пределов пластичности.[ . ]

После определения пределов пластичности почву переносят в фарфоровую чашку, тщательно перемешивают и определяют липкость на приборе Н. А. Качинского (см. с. 46).[ . ]

Н. А. Качинскому): на предельно вязкие (>15 г/см2), сильновязкие (5—15), средние по вязкости (2—5) и слабовязкие (меньше 2 г/см2). С липкостью связано важное агрономическое свойство почвы — физическая спелость, т. е. состояние влажности, при котором почва хорошо крошится на комки, не прилипая при этом к орудиям обработки.[ . ]

Некоторые физико-механические свойства почв преимущественно обусловлены содержанием глинистых частиц. Таковы пластичность, липкость, усадка, набухание. При этом важное значение имеет состав глинистых минералов.[ . ]

Жидкие буровые отходы, попадая в почву, плохо смешиваются с ней, образуя крупные глинистые комки, обладающие большой вязкостью и липкостью. При высыхании они не разушаются, а агрономическая ценность почвы ухудшается.[ . ]

Исследование влияния содержания твердой фазы бурового раствора, представленной в основном глиной, на механический состав почв, который определяет такие свойства, как липкость, связность, водопроницаемость, поглотительную способность и целый ряд других показателей, воздействующих на плодородие почв и рост растений, показало (табл. 19), что при загрязнении почвогрунтов происходит перераспределение фракций механических элементов не толькр по профилю, но и по их размерам. Кроме того, жидкие буровые отходы при попадании их в почву плохо смешиваются в ней, образуя крупные глинистые комки, обладающие высокой вязкостью и липкостью. При высыхании они не разрушаются, в результате чего резко, ухудшается агрономическая ценность почвенной структуры.[ . ]

Мясо подозрительной свежести имеет сухую, обветренную поверхность, с темной корочкой или покрытую слизью; на разрезе бледнее обычного, без блеска, на пальцах при дотрагивании ощущается липкость; упругость нарушена — ямка после надавливания пальцем выравнивается плохо; запах приобретает слегка кислый, затхлый оттенок; тканевой жир имеет серовато-матовый оттенок, при раздавливании мажется, слегка липнет к пальцам; костный мозг более темный, утрачивает обычную упругость и начинает отставать от костей.[ . ]

Для более четкого представления сущности изучаемых явлений, их взаимосвязи и зависимости от механического состава, структуры и других свойств почвы, например в учебных целях, целесообразно липкость и пластичность почвы определять в комплексе, одновременно на нескольких образцах почвы. В этом случае почву готовят к анализу для определения липкости почвы, ио при каждом значении влажности почвы дополнительно определяют следующие показатели.[ . ]

Физическая спелость — состояние почвы, при котором она хорошо крошится на комки, не прилипая к орудиям обработки. Она определяется влажностью почвы и зависит от тех же факторов, что связность и липкость. Для среднесуглинистых почв физическая спелость наступает при следующей их абсолютной влажности (в%): дерново-подзолистые — 12—21, серые лесные — 15—23, черноземы — 15—24, каштановые — 13—25, каштановые солонцеватые— 13—20. С утяжелением гранулометрического состава интервал физической спелости почв во времени и по показателям влажности становится уже.[ . ]

Обнаружилась определенная связь между глинистостью и коллоидностыо почв, с одной стороны, и их физическими свойствами.— с другой. Швед А. Аттерберг установил для почв ряд «констант» («границы» текучести, липкости и др.) их увлажнения, при которых выявляются механические характеристики почв. А. Ф. Лебедев (1882—1936 гг.) теоретически и экспериментально обосновал классификацию форм почвенной воды, выделив следующие ее формы: гигроскопическая, максимальная гигроскопическая, пленочная, гравитационная; они различались по степени подвижности и тесноте связи с почвой (Лебедев, 1917). Крупные исследования по физике почв в связи с их обработкой провел известный агроном А. Г. Дояренко. Он и его сотрудники в дниампческом разрезе комплексно изучили физические свойства и режимы почв — водный, воздушный, тепловой, структурное состояние. При этом для полевых и лабораторных наблюдений был сконструирован ряд оригинальных приборов (Дояренко, 1927).[ . ]

Частицы глины чрезвычайно малы и склонны к слипанию, что затрудняет осушение почвы и проникновение в нее воздуха и тем создает сложности при выращивании растений. Глинистые почвы во влажном состоянии обладают липкостью, в сухом — твердостью, весной медленнее прогреваются. Садоводы относят их к тяжелым почвам. Обычно они богаты питательными веществами и в отличие от песчаных почв химически активны. Для определения содержания глины пробу почвы сдавливают между большим и указательным пальцами. Если частицы легко скользят между пальцами и почва блестит, значит, в ней много глины.[ . ]

Об. .этом скажем ниже. В некоторых случаях, когда нерест происходит на илистсщ-или мелко-песчаном грунте, при трении рыб о дно икра, несомненно, должна перемешиваться с илом и песком, до некоторой степени разъединяться, лишаться своей липкости и, быть может, даже более, или менее глубоко зарываться в грунт.[ . ]

Удаление осадка с перегородки основано на преодолении сил адгезии осадка к фильтровальной ткани. Силы адгезии зависят от свойств осадка и ткани. Так, при уменьшении влажности осадков до определенного предела отмечается увеличение их липкости. При дальнейшем же увеличении влажности осадка его липкость быстро уменьшается. Весьма часто липкость осадка значительно уменьшается при применении полиакриламида для его кондиционирования. Осадки отделяются легче от гидрофобных тканей, чем от гидрофильных. Поэтому пара осадок-ткань должна быть подобрана таким образом, чтобы силы адгезии между осадком и тканью были меньше сил когезии между соседними частицами осадка. В этом случае осадок может быть полностью удален с ткани путем ее перегибания через ролик небольшого размера или отдувки воздухом.[ . ]

Для качества экстракционной канифоли очень важным является полнота отгонки летучих. Контроль полноты отгонки осуществляется взятием пробы канифоли на стекло, на котором она немедленно застывает, что дает возможность яо ее твердости и липкости судить о полноте отгонки.[ . ]

Угнетающее влияние на рост и развитие растений могут оказывать высокая щелочная реакция среды и тяжело- и среднеглинистый состав грунтов, который обусловливает их неблагоприятные физические свойства (плохие условия аэрации, набухание, липкость и т.д.).[ . ]

Каолинитовые глины менее дисперсны, чем монтмориллонитовые, содержат 20—25% илистых частиц, из них 5—10% коллоидных. Каолинит имеет небольшую набухаемость и липкость. Считается, что он преобладает в кислых (дерново-подзолистых), а монтмориллонит — в нейтральных (черноземных) почвах. Однако исследования Н. И. Горбунова показали, что в дерново-подзолистых почвах каолинит встречается в виде небольшой примеси или вовсе отсутствует, а монтмориллонит находится как в нейтральных, так и в кислых почвах. Минералы каолинитовой группы в значительных количествах содержатся в красноземах и желтоземах, а также в дерново-подзолистых почвах, образовавшихся на граните — древней изверженной породе.[ . ]

Технический хлортен, представляющий в препарате токсическое начало, является сложной смесью высокохлорированных терпенов с общим содержанием хлора не ниже 64%. Это вещество белого цвета, похожее по консистенции на воск или мед, со слабым запахом камфоры. Продукт обладает липкостью. Испаряется быстрее, чем ДДТ. В воде не растворяется. Щелочами разрушается.[ . ]

Не каждая жидкость пригодна для смазывания трущихся тел. Прежде всего, она должна растекаться по поверхности металла и его смачивать. Это свойство называется маслянистостью или липкостью. Жидкость, обладающая таким свойством, хорошо растекается по поверхности, проникает в зазоры и прочно укрепляется на металле. Например, возьмем ртуть и масло. Ртуть не смачивает металлическую поверхность, а масло смачивает, расплываясь в тонкую пленку. Другим необходимым свойством смазочного масла является сила сцепления молекул между собой. Чем больше сила сцепления, тем больше и сила трения между молекулами жидкости. Внутреннее трение жидкости, то есть трение, возникающее между перемещающимися молекулами жидкости, называется вязкостью. Чем гуще жидкость, тем больше ее вязкость. Только жидкости, обладающие одновременно липкостью и вязкостью, могут быть использованы в качестве смазочных материалов.[ . ]

Если задать вопрос — как отнестись к уловам указанного масштаба с биологической точки зрения, то, пожалуй, мы не ошибемся, ■если выскажем ту мысль, что запасы осетровых в СССР уже сильно затронуты и что к дальнейшему увеличению размеров промысла надо относиться с большой осторожностью. Перспективы промысла •осетровых будут более определенными, если, с одной стороны, удастся поставить так промысел, что будет исключена возможность вылова маломерной рыбы и промысел ее будет сам по себе невыгодным, а с другой стороны, когда будут приняты меры к систематическому и планомерному развитию искусственного разведения осетровых в широком масштабе, чтобы тем компенсировать вылов половозрелой рыбы. В последнем отношении перспективы не являются безнадежными: благодаря работам русских ученых-исследователей, удалось уничтожить липкость икры осетровых, и с оплодотворенной икрой уже является возможным манипулировать столь же успешно, сколь успешно оплодотворяют и выводят теперь искусственно икру лососевых. Способность некоторых осетровых жить и расти в замкнутых водоемах, надо полагать, будет использована в культурном хозяйстве -будущего.[ . ]

Перечисленные свойства в основном определяют преимущества и недостатки воды как бурового раствора. К преимуществам волы относятся: 1) повышение показателей работы долот благодаря созданию на забое относительно низкого гидростатического и дифференциального давления, высоким охлаждающей и фильтрационной способностям, поверхностной активности; 2) уменьшение потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений в циркуляционной системе вследствие низкой вязкости, отсутствия сопротивления сдвигу и, таким образом, достижения высокого коэффициента наполнения цилиндров буровых насосов, возможности подведения к забойному двигателю и долоту большей мощности; 3) удобство очистки от шлама и газа на поверхности благодаря отсутствию структурообразования, в связи с чем не требуется специальных очистных механизмов, возможно освобождение от шлама в больших отстойных земляных амбарах; 4) достаточно высокий уровень очистки забоя и ствола скважины от шлама в результате турбулентности течения и низкой вязкости, малому содержанию твердой фазы; 5) отсутствие прихватов бурильной колонны, вызванных липкостью фильтрационной корки; 6) облегчение условий работы буровой бригады; 7) дешевизна и недефицитность в большинстве районов бурения; 8) возможность повышения при необходимости плотности до 1200 кг/м3 введением солей.[ . ]

Источник