Альтернативная энергия Альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии, энергетические ресурсы планеты.

Золото Днепра

Сине-зеленые водоросли могут стать настоящим золотым клондайком. Зловонные и уродливые водоросли несложно преобразовать в удобрения и биотопливо. Это доказали в Кременчуге, который известен кразами. Ученые из Кременчугского университета создали чудо-установку и уже получили патент на свое изобретение. Осталось только дождаться инвесторов, которые пожелают вложить деньги в экологический проект.

«Де дівчата ноги мили – ой, там хлопці воду пили…»

Шуточная народная песня лучше всего иллюстрирует современную трагедию Днепра: из него пьет воду больше половины Украины и туда же сливает сточные воды. Могучий природный механизм самоочищения Днепра уже не работает — река задыхается. Сине-зеленые водоросли поглощают кислород, душат рыбу, портят отдых пляжникам, накидывают хлопот водоканалу и вообще — превращают Днепр в болото.

Эти проблемы давно волновали доктора физико-математических наук, профессора Александра Елизарова, который родился и вырос в с. Табурище (ныне — один из районов Светловодска) и хорошо помнит чистый, нетронутый каскадом водохранилищ Днепр:

— Сегодня Гоголь уже не сказал бы: «чуден Днепр при тихой погоде». В особенности это касается июля-августа, когда река больше похожа на сточную канаву, чем на реку, воспетую поэтами. Проблема сине-зеленых водорослей актуальна для Днепродзержинского, Каховского и Кременчугского водохранилищ. Зато в Киевском, которое расположено севернее, сине-зеленые не такие активные.

На кафедре физики КГУ имени Остроградского поставили вопрос: можно ли предложить проект очистки больших вод? Ученые предположили — если собрать пятисантиметровый слой со всей поверхности Днепра, где собственно и аккумулируются в тихую погоду сине-зеленые, то объемы будут не больше потребления и очистки воды крупным мегаполисом, скажем, Москвой. А из этого следует, что идея не столь утопична, как кажется на первый взгляд. Биогаз из сине-зеленых водорослей — это обычный естественный процесс гниения и разложения.

— Во время цветения сине-зеленые спонтанно частично превращаются в метан, — рассказывает профессор Елизаров. — Если собрать водоросли в июле-августе и поместить их в закрытый резервуар, под воздействием солнечных лучей к осени будет происходить выделение газа. Процесс можно ускорить, установив ветряки для перемешивания водорослей и подогрева. И даже когда наступит зима, а водоросли не успеют отдать весь газ, то весной переработка завершится. Как раз удобно в это время собрать остатки и использовать их в качестве удобрения.

В лаборатории «Кременчуггаза» проверили качество биогаза, полученного в установке профессора Елизарова. Оказывается, из зловонных водорослей можно получить очень качественный энергетический продукт, калорийный и без вредных примесей — ну просто идеальное экологическое биотопливо.

— Содержание метана — 85%, это прекрасный показатель, — рассказывает о результатах Александр Елизаров. — Когда к нам приехали специалисты горгаза и поставили руку у факела, то сразу же сказали: «Хороший газ». Лабораторные анализы это подтвердили. Газ можно эффективно использовать в быту. Мы отослали пробы газа в Сумы для параллельной экспертизы и тоже получили хорошие результаты.

Остатки сине-зеленых водорослей — прекрасное удобрение. Сначала в Кременчугском университете это подтвердили опытами — взяли семена перца и высеяли в два резервуара. Легко догадаться, что в первом лотке, где семена ничем не подпитывали, перец пророс плохо, а на второй мини-грядке побеги были и выше, и сильнее.

Но кременчугские экспериментаторы знали — радоваться рано. А вдруг в удобрениях из сине-зеленых водорослей содержатся вредные вещества из Днепра? Тогда удобрения можно было бы использовать разве что в парковом хозяйстве, но отнюдь не для выращивания овощей и фруктов.

Коллеги-ученые профессора Елизарова из Воронежского университета взялись исследовать новейшие удобрения. Лабораторные анализы показали, что они не содержат тяжелых металлов, то есть вполне подходят для огородничества. По результатам анализа, удобрения из сине-зеленых водорослей имеют 63-процентную долю органики, содержат микроэлементы: кальций и кремний, у них повышенное содержание фосфора и калия.

Сейчас новейшие удобрения проходят очередное испытание — профессор Елизаров отобрал биогаз для анализа, разобрал свою установку и увез удобрения на собственную дачу, где в этом году планирует собрать особый урожай. Кстати, корреспондентов «Панорамы» пригласили принять участие в новом опыте — профессор будет проверять, как влияют удобрения на вкусовые качества винограда. Можете быть уверены, наши дорогие читатели, редакция со всей серьезностью отнесется к научному эксперименту и ради науки готова съесть сколько угодно.

Украина стремится попасть в Евросоюз, а там об экологии заботятся. В Германии работает 4 тыс. биогазовых установок, в Австрии — 1000, в нашей стране — пока лишь 4. Традиционно установки перерабатывают отходы животноводческих и птичьих ферм.

Сине-зеленые водоросли в течение нескольких десятилетий влекут гибель мальков рыбы. Уже через несколько лет после сооружения гидроэлектростанций и появления водохранилищ ученые заметили резкое уменьшение молодняка. Потери рыбы значительные, особенно среди ценных видов. По подсчетам ученых, в конце 60-х гг. только потери судака составляли 600-700 центнеров, причем низовья Кременчугского водохранилища — один из наиболее загрязненных водорослями регионов. В 70-х гг ученые предлагали фильтровать воду Днепра по каскаду водохранилищ, но этот способ был признан неэффективным. А вот в Китае, например, жители провинции Аньхой спасали свою реку тем, что вышли с сачками собирать сине-зеленые водоросли, и таким образом хотя бы немного очистили водоем.

В Канаде и США назвали причину потенциальной катастрофы каскада Великих озер. Врагом №1 оказались современные моющие средства, которые содержат фосфаты и, попадая со стоками к водоемам, запускают механизм размножения сине-зеленых водорослей. В этом убедились, когда в ходе эксперимента отгородили пластиковой перегородкой часть озера со сточной трубой. Через некоторое время поверхность густо заросла сине-зелеными водорослями, а другая часть озера была почти чистая. К решению проблемы привлекли ученых из других стран. В результате поисков шведы изобрели моющие средства, не содержащие фосфатов. Конечно, применили и другие способы очистки водоемов. В результате за 7-8 лет американцы и канадцы вылечили свои озера.

В Украине о сине-зеленых проблемах Днепра говорят уже более 30 лет. Ученые предлагают различные способы, но в государстве хронически не хватает средств, а среди отечественных инвесторов недостает меценатов, потому что сейчас не модно спасать родные берега, а модно отдыхать на Лазурном побережье.

Как установка профессора Елизарова может перерабатывать сине-зеленые водоросли в биогаз?

1. Притопленная платформа (наподобие баржи) плывет по Днепру и откачивает верхний слой воды вместе с сине-зелеными водорослями. Буксир тянет платформу до станции переработки.

2. Жидкость попадает в камеру обогащения, где отфильтровывают воду и раствор сине-зеленых становится еще более насыщенным.

3. Концентрированный раствор сине-зеленых водорослей помещают в специальный бункер, где под воздействием солнечного тепла происходит процесс брожения, в результате которого образуется биогаз.

4. Когда газ собран, остатки водорослей используют как удобрение.

Впервые газ из сине-зеленых водорослей в Кременчуге добыли в 2008 г., когда профессор Елизаров вместе с сыном Михаилом, тоже физиком, решил проверить свою гипотезу и убедился — газ горит. В следующем году провели исследования, показали некоторые просчеты. А уже в 2010 г. ученые получили значимые результаты, оформили патент на свое изобретение и опубликовали разработку в профессиональных изданиях.

Кстати, установка может прежде всего заинтересовать европейские страны, которые на данный момент ищут альтернативные виды энергии. Среди самых популярных источников биотоплива — рапс, но его, в отличие от сине-зеленых водорослей, надо выращивать. Наше же потенциальное топливо из водорослей растет само по себе. Приходи, собирай, переделывай на газ и богатей! Правда, миллионером не станешь, потому что газа получается не так уж много. По данным кременчугских ученых, только 15% массы водорослей — это биогаз, зато много удобрения.

Источник

Натуральное «зелёное» удобрение. Секреты технологии

Статья будет полезна тем, кто придерживается принципов органического земледелия, выращивает экологические (Органик-, Био-) продукты в промышленном масштабе, или в небольшом фермерском хозяйстве. Из материала вы узнаете: как приготовить зелёное удобрение, какие растения подходят для него или им являются, а также – как вносить натуральные удобрения, получая качественный урожай без химии, и как гумус зависит от растений, высаживаемых для органического удобрения.

Зелёное, натуральное, полезное

С середины прошлого столетия началось увлечение «минералкой», а зелёные удобрения почти не использовались.

С возрождением органического земледелия, которое избегает применения минеральных удобрений, считая, что это ухудшает питательную ценность продуктов, снижает устойчивость культур к болезням и вредителям, снова приобрело важное значение применение зелёного удобрения. В качестве такового используют бобовые и не бобовые культуры, а также их смеси.

Чему служат натуральные зелёные удобрения

Натуральные удобрения призваны обогащать почву азотом и органическим веществом. Это их основное назначение.

Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в гумус. Именно гумус почвы являет собой основу её плодородия. Его содержание в почве определяет пищевой, водный и воздушный режимы почвы.

При выращивании культурных растений содержание гумуса в почве уменьшается в следствии его минерализации, поэтому человеку необходимо пополнять запасы этой органической составляющей.

Зелёные удобрения улучшают водный и воздушный режимы почвы за счёт корневой системы, в особенности злаковые — рожь, ячмень.

Зелёные удобрения не просто обогащают, но и оздоровляют почву на 5-6 лет. Также они позволяют бороться с сорняками, так как подавляют сорняки.

Зелёное удобрение как мульча

Массу зелёного удобрения можно использовать как мульчу. Это органический материал, покрывающий поверхность почвы.

Назначение мульчи — сохранение влаги, подавление сорняков, обогащение почвы питательными веществами. Минимальный слой мульчи — 5-8 см, максимальный – 15 см.

Материалы для мульчи делятся на две категории: грубые — солома, сено, стружки, опавшие листья, торф и менее грубые — свежескошенные растения и

трава, выполотые сорняки, которые, одновременно, еще и хорошая подкормка.

Многие фермеры и садоводы в России из года в год заготавливают натуральные удобрения из травы и сорняков

Так, мульча, слоем 7-8 см из растений люцерны задерживает дождевую воду, тормозит рост сорняков, сохраняет почву рыхлой, влажной, прохладной и обогащает её азотом.

Компост, подобный гумусу

Скошенную массу сидератов используют для компостирования.

Компостирование — микробиологический процесс разложения растительных остатков и синтез из них новых органических соединений, подобных почвенному гумусу.

В практике зелёные удобрения применяются с незапамятных времён. Римский учёный Плиний Старший, живший в 23-79 годы нашей эры писал: «Все согласны с тем, что нет ничего полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или двузубой мотыгой, или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы, закопать близ корней плодовых деревьев и кустов винограда. Это такое же хорошее удобрение, как и навоз».

Компост готовят из растений и опавших листьев. Растения разлагаются значительно быстрее листьев.

Для разложения листовой массы и превращения ее в компост требуется около двух лет, для листьев каштана — три года.

Полученный при компостировании гумус улучшает структуру почвы.

Особенности растений для зелёных удобрений

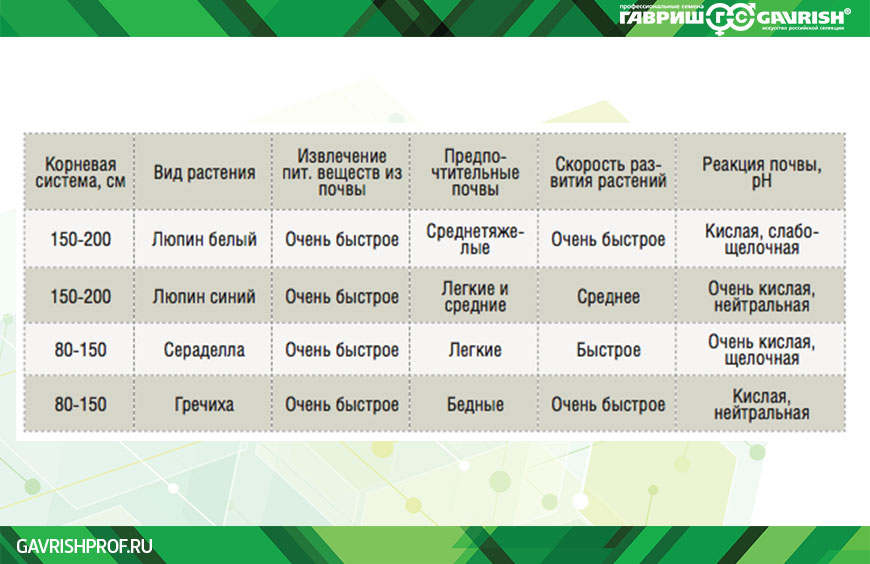

Такие растения, как люпин белый, сераделла, горчица, гречиха, благодаря своей глубоко проникающей корневой системе, выделяющей органические кислоты, переводят фосфор в растворимое состояние, поднимая его из глубоких слоёв почвы.

Фосфор накапливается в надземной части и корневой системе.

И что важно, этот элемент становится доступным для растений с неглубокой корневой системой.

Действие зелёных удобрений, особенности, последовательность

Действие зелёных удобрений зависит от возраста растений.Так, молодые травы содержат много азота, но слабее обогащают почву гумусом. Органическое вещество молодых трав быстро разлагается. Зрелые растения с жёстким стеблем содержат трудноразлагаемые органические вещества. И именно они идут на постройку гумуса.

Зелёные удобрения рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, на лёгких почвах на глубину 12-15 см, на тяжёлых 6-8 см.

Нельзя размещать подряд зелёные удобрения — горчицу, рапс, масличную редьку и основную культуру, все виды капусты, растения, принадлежащие к одному и тому же семейству.

Из растений готовят жидкие быстродействующие и быстроусвояемые удобрения для подкормки культурных растений под корень и по листу. Для полива под корень разводят 9 частей воды+1 часть настоя. Для опрыскивания по листу настой процеживают и разводят: 19 частей воды +1часть настоя. Такие подкормки можно проводить каждые 2-3 недели. Большинство овощных, плодово-ягодных культур, цветов хорошо реагируют на это удобрение. Исключение составляют горох, бобы, лук, чеснок.

Характеристика культур для зелёных удобрений

Бобы кормовые — источник азота, растут на тяжёлых почвах. Используют в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4-6 см, норма высева 22-30 г/м2, пригодны для подзимнего посева в районах с мягкой зимой.

Вика озимая — богата азотом. Сеют осенью вместе с озимой рожью или озимой пшеницей. Норма высева 7-9 г/м2. Глубина заделки 1см.

Вика яровая-при раннем посеве весной — хороший предшественник озимой капусты, прекрасный корм для коз и кроликов.

Горох полевой, пелюшка — холодоустойчивое растение. Сеют в смеси с викой и овсом из расчёта 15 г/м2.

Горчица обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Оптимальное время выращивания 8-10 недель. Хорошее средство от проволочника. Норма высева 4-6 г/м2.

Гречиха — обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Её сеют весной (7 г/м2), а заделывают в почву осенью. Гречиху используют в междурядьях плодовых культур.

Клевер белый, красный — богат азотом и калием, не выносит кислых почв, растёт на одном месте 2-3 года, норма высева 2,8 г/м2, глубина заделки семян 1-2 см

Люпин однолетний (синий, жёлтый, белый) — лучший предшественник для земляники. Растения люпина богаты азотом, фосфором, органикой. Зелёное удобрение из него по питательной ценности приближается к навозу. Глубина заделки семян — 2,5 см, расстояние между растениями 5-15 см, между рядами 15-30 см. Скошенную массу люпина заделывают в почву через 8 недель после посева.

Люцерна — многолетнее бобовое растение для юга. Обеспечивает почву органикой, азотом, калием. Норма высева 2,5-3 г/м2.

Рапс — растение семейства Крестоцветные, богато органикой, фосфором и серой. Очень требователен к почвам, которые должны быть нейтральными по кислотности и богатыми гумусом. Норма высева 2,8 г/м2. Рапс бывает яровой и озимый.

Редька масличная — неприхотливая культура. Почвы и климат пригодны любые. У редьки масличной глубокая корневая система, которая служит хорошим разрыхлителем почвы и что важно. Растения этой культуры подавляют нематоду. Редьку масличную сеют в чистом виде 2-3 г/м2, а в смеси с яровой викой из расчёта 1 г редьки+6 г вики на 1 м2. При заделывании растений в почву происходит обогащение последней органическим веществом и азотом.

Рожь озимая — сеют осенью, норма – 9 г/м2. Весной следующего года, при достижении стебля растения высоты 60 см, проводят скашивание и заделку зелёной массы в почву, насыщая ее органикой, азотом, калием. У озимой ржи есть недостаток. Её растения сильно иссушают почву. В засушливые годы потребуется полив.

Сераделла -для ее выращивания оптимальны легкие почвы с реакцией рН от очень кислых до щелочных. Растения быстрорастущие, с корневой системой уходящей в глубину на 80-150 см. Обогащают почву азотом, кальцием и фосфором. Сераделлу используют, также, на корм скоту.

Сурепица – нетребовательна к почвам, быстро растёт. Яровую сурепицу сеют весной, летом или после уборки основной культуры. В фазе цветения скашивают, отправляют для приготовления компоста или запахивают в почву. Озимую сурепицу сеют под зиму из расчёта 1-2 г/м2 и весной используют в качестве зелёного удобрения.

Фацелия -быстрорастущее неприхотливое растение. После посева /норма высева 8-10 г/м2/ зацветает через 6 недель. Прекрасный медонос и идеальный предшественник для любой овощной культуры. Растения богаты азотом и очень быстро разлагаются в почве.

Практические примеры использования зелёных удобрений

1. Поле земляники 4-го года использования.

После окончательной уборки ягод:

• удалить растения,

• подготовить почву,

• посеять под зиму смесь вики с озимой рожью.

• Рано весной зелёную массу заделать в почву.

• Через 4-6 недель высадить капусту, а если следующая культура корнеплоды, то зелёную массу скосить и отправить в компост.

Корни вики обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру и оздоравливают почву.

2. После уборки раннего картофеля, сразу же посеять горчицу. В конце октября заделать зеленую массу в почву. Весной высадить лук-севок или лук через рассаду.

3. Рано весной, перед посадкой картофеля, посеять редьку масличную. Затем её зелёную массу заделать в почву.

Такое использование редьки масличной не только является хорошим натуральным удобрением, но и позволяет сдерживать распространение нематод, а именно нематоды переносят вирусные болезни картофеля, например – железистую пятнистость клубней.

Стоит отметить также, что применение зелёных удобрений имеет эффект не только в виде натуральной подкормки. Оно имеет пролонгированный позитивный результат.

Положительное действие зелёных удобрений длится до 5-ти лет. В максимальную силу это действие проявляется на 2-3 год.

Татьяна Михайловна Девятерикова, к.с-х.н., ученый агроном.

Данный материал адаптирован для размещения в интернете. Его содержимое может незначительно отличаться от печатного источника. Научные и иные данные, способы и методы, содержащиеся в материале, не изменены.

Источник